作為思想遺囑的魯迅“八條遺囑”

原標(biāo)題:陳扣珠:魯迅研究的一條脈絡(luò)——作為思想遺囑的魯迅“八條遺囑”

魯迅1936年10月19日逝世,在他去世前的1936年9月5日寫下了題為《死》[①]的一篇雜文,其中涉及類似遺囑的文字摘錄如下:

我只想到過寫遺囑,以為我倘曾貴為宮保,富有千萬,兒子和女婿及其他一定早已逼我寫好遺囑了,現(xiàn)在卻誰也不提起。但是,我也留下一張罷。當(dāng)時(shí)好像很想定了一些,都是寫給親屬的,其中有的是:

一、不得因?yàn)閱适?收受任何人的一文錢。——但老朋友的,不在此例。

二、趕快收殮、埋掉、拉倒。

三、不要做任何關(guān)于紀(jì)念的事。

四、忘記我,管自己生活。——倘不,那就真是糊涂蟲。

五、孩子長(zhǎng)大,倘無才能,可尋點(diǎn)小事情過活,萬不可去做空頭文學(xué)家或美術(shù)家。

六、別人應(yīng)許給你的事物,不可當(dāng)真。

七、損著別人的牙眼,卻反對(duì)報(bào)復(fù),主張寬容的人,萬勿和他接近。

此外自然還有,現(xiàn)在忘記了。只還記得在發(fā)熱時(shí),又曾想到歐洲人臨死時(shí),往往有一種儀式,是請(qǐng)別人寬恕,自己也寬恕了別人。我的怨敵可謂多矣,倘有新式的人問起我來,怎么回答呢?我想了一想,決定的是:讓他們?cè)购奕ィ乙惨粋€(gè)都不寬恕。

學(xué)界長(zhǎng)期以來將這段內(nèi)容視為魯迅遺囑,稱其為魯迅的“七條遺囑”。從完整意義上來說,對(duì)此份遺囑的闡釋始終將七條之外的最后一段無形之中附加進(jìn)去,成為魯迅“遺囑”不可分割的一部分。魯迅為何沒有將最后一段列為“八”?可以推想魯迅是在寫成七條之后又想起的補(bǔ)充內(nèi)容,抑或是有賦予其更加特殊含義的考量。七條之外的最后一段,包含著龐大且復(fù)雜的信息,這一點(diǎn)從學(xué)者對(duì)它的偏愛闡發(fā)就可看出。作為不能舍棄的一部分,就不應(yīng)再限于它形式上的條目之分,可將其概括為第八條——怨敵多矣,讓他們?cè)购奕ィ乙粋€(gè)都不寬恕。本文稱之為魯迅的“八條遺囑”。

一直以來,雜文《死》之所以被提及關(guān)注,主要源于其中留下了魯迅預(yù)擬遺囑的文字。自20世紀(jì)魯迅逝世到當(dāng)今的魯迅研究界,只要論及魯迅遺囑,都將文中的“八條遺囑”看作魯迅正式立下的遺囑。其實(shí),魯迅“死時(shí)很安靜,并沒有什么話遺留給家人”,[②]即沒有再立法律意義上的正式遺囑。[③]“八條遺囑”實(shí)際是魯迅借遺囑之名留給后人的一份思想遺產(chǎn),是魯迅思想哲學(xué)的濃縮表達(dá),這也可從魯迅以文章形式將遺囑內(nèi)容公開發(fā)表得到證明。預(yù)擬“遺囑”兼具文學(xué)性與思想性,與法律意義的遺囑不能等同。但是為何《死》文里的預(yù)擬遺囑在魯迅逝世后被視為正式遺囑,迄今,研究界對(duì)此仍無質(zhì)疑之聲。其中最重要的原因是,“八條遺囑”涵蓋了魯迅的全部思想,是魯迅之所以為魯迅的重要證據(jù),是魯迅一生中少有的“露出自己的血肉”的文字,王得后、錢理群等學(xué)者都將其視為魯迅的“思想遺囑”。但由“預(yù)擬遺囑”被認(rèn)定為“正式遺囑”,再到將“八條遺囑”最終確立為“思想遺囑”,這中間經(jīng)歷了如下的演變過程。

一、逝世報(bào)道:認(rèn)“預(yù)擬遺囑”為“正式遺囑”

根據(jù)許廣平、內(nèi)山完造、須藤五百三等經(jīng)歷了魯迅生命最后時(shí)刻的人的回憶記錄文,可以大致拼貼再現(xiàn)魯迅逝世前的真實(shí)情境。魯迅在1936年10月18日凌晨三點(diǎn)半氣喘發(fā)作,10月19日早上五點(diǎn)二十五分逝世,中間一天一夜近26個(gè)小時(shí)的時(shí)間意志都十分清醒。在十八日日間采取一系列的治療措施后,魯迅還對(duì)安置一名日本看護(hù)留在家中照看甚覺奇怪,向須藤五百三問道:“我病已如此嚴(yán)重了嗎?”當(dāng)內(nèi)山完造出于謹(jǐn)慎交待許廣平:“病勢(shì)很重,有注意之必要” ,“還是叫先生的令弟來好”,許廣平則答“日里我問過他,要不要見見建人先生,他說不要。”[④]對(duì)于要不要叫弟弟周建人來,魯迅認(rèn)為沒有必要。據(jù)許廣平記載,十九日凌晨到四點(diǎn)由她和日本看護(hù)在魯迅身旁照料,有一段細(xì)節(jié)值得引起注意:“揩他手,他就緊握我的手,而且好幾次如此”,期間魯迅還對(duì)許廣平說:“時(shí)候不早了,你也可以睡了”,并有“好幾次,他抬起頭來看我,我也照樣看他”, “有時(shí)我還陪笑的告訴他病似乎輕些了,但他不說什么又躺下了”,最終五點(diǎn)二十五分魯迅溘然長(zhǎng)逝。自發(fā)病到逝世的整個(gè)過程中,魯迅沒有專門自書或代書遺囑交待后事,最終安安靜靜的離開。魯迅為何沒有專立遺囑?從魯迅晚年的主治醫(yī)生須藤五百三的追悼文《醫(yī)學(xué)者所見的魯迅先生》[⑤]中可以找到原因。文中有這樣的記載:有一天我半談半笑的對(duì)先生說:“日本古時(shí)武士的習(xí)慣,是在每年元旦那一天修改遺囑。因?yàn)樗麄冞^的那種生活,究在什么時(shí)候遭人殺死,是很難預(yù)測(cè)的。象先生這樣或者為了主張和主義,會(huì)受敵害的危險(xiǎn)的身份,對(duì)于日本武士的那種習(xí)慣,我覺得是頗必要的。”當(dāng)時(shí)他回答說:“在我方面來說,到那時(shí),我平生言論和主張,已很夠留在我死后了,那一套事恐沒有必要吧。”這話我現(xiàn)在尚記憶著。須藤五百三在魯迅生命的最后兩年里,與他接觸甚多。雖然后來關(guān)于須藤為魯迅醫(yī)治肺病過程爭(zhēng)議很大,魯迅卻是十分信任他的。由于魯迅幼年時(shí)期的生活經(jīng)歷和青年時(shí)期的學(xué)習(xí)經(jīng)歷,父親為庸醫(yī)醫(yī)治而死的陰影一直存在心底,在日本學(xué)校學(xué)習(xí)醫(yī)科的認(rèn)知基礎(chǔ)又使他更加相信西醫(yī)的科學(xué),選擇須藤這位日本醫(yī)生為他醫(yī)治肺病就成為理所當(dāng)然的事。面對(duì)一位自己信賴的醫(yī)生,魯迅更容易放下心理戒備,由醫(yī)患關(guān)系慢慢地便發(fā)展成了半醫(yī)者半友人的關(guān)系。在這段記述中,須藤以“主張和主義”或使魯迅身陷險(xiǎn)境為引,提醒魯迅早立遺囑,而魯迅的回答直截了當(dāng):“到那時(shí),我平生言論和主張,已很夠留在我死后了,那一套事恐沒有必要吧”。可以想見這是魯迅第一次被人將死亡這一話題拋擲面前、直面談?wù)撍篮蟮膯栴},對(duì)需不需要立遺囑,魯迅的回答也最能體現(xiàn)他的初衷。并且,須藤在紀(jì)念文里列出魯迅說過的這段話,恰是為了證明魯迅后來寫下“八條遺囑”的行為與他之前說過的話相矛盾,前后不一。可這正是須藤對(duì)魯迅的曲解之處,魯迅其實(shí)并沒有改變初衷,“八條遺囑”就是魯迅“平生言論和主張”之一。我們也就更無須懷疑這句話的真實(shí)性了。

魯迅逝世后,當(dāng)即由蔡元培、宋慶齡、沈鈞儒、內(nèi)山完造、曹靖華、胡愈之、周建人等組成治喪委員會(huì)主持辦理魯迅喪事。[⑥]在魯迅突然離世的情況下,沒有可依據(jù)的身后事宜辦理參照,唯一比較切合魯迅遺囑可能性的便是公開發(fā)表在《死》文里的預(yù)擬遺囑。它考慮周全、觀點(diǎn)鮮明,尤其是關(guān)系到孩子、妻子的內(nèi)容多少符合了傳統(tǒng)遺囑的思考形式,并且十分貼合魯迅的思想氣質(zhì),柯靈回憶說“魯迅夫人決定遵照著那遺囑的意旨替他辦理后事”。[⑦]柯靈是魯迅逝世當(dāng)天上午十一點(diǎn)多鐘得到消息,午后近一點(diǎn)鐘趕到魯迅家的,他親歷許廣平與周建人等人商議籌備喪葬事宜、萬國(guó)殯儀館黑色柩車開進(jìn)大陸新村接走魯迅遺體等一系列辦喪過程。作為在場(chǎng)見證者,他的說法具有一定可信度。許廣平可能是第一個(gè)決定依據(jù)《死》里遺囑內(nèi)容辦喪事的人,但也不排除是許廣平和周建人、蔡元培、內(nèi)山完造等治喪委員會(huì)代表成員共同商議一致決定的結(jié)果。治喪委員會(huì)在公開發(fā)表的《魯迅先生訃告》中表示:“依先生的遺言,‘不得因?yàn)閱适率帐苋魏稳说囊晃腻X’,除祭奠和表示哀悼的挽詞花圈等以外,謝絕一切金錢上的贈(zèng)送”。依這一條遺言,宋慶齡在治喪結(jié)束后還專門發(fā)表聲明否認(rèn)為魯迅喪事捐獻(xiàn)款項(xiàng),可見當(dāng)時(shí)魯迅家屬及治喪委員會(huì)正是依據(jù)文中遺囑辦理魯迅后事的,并且嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí),全國(guó)各地報(bào)刊在以最快速度報(bào)道魯迅逝世相關(guān)消息時(shí),紛紛附上七條遺囑的內(nèi)容,一致默認(rèn)地將文中的“七條遺囑”等同為正式遺囑進(jìn)行宣傳。如:有直接登出《死》的全文,示意為魯迅遺囑;有從《死》中節(jié)錄出遺囑部分,命名為“生前遺囑”;也有將七條遺囑內(nèi)容用于征文詞中,吁求征集追悼魯迅逝世專刊稿件;外文報(bào)紙還登出《死》文中“遺囑”的部分譯文。甚至挽聯(lián)上也出現(xiàn)有關(guān)遺囑內(nèi)容的題詞。值得一提的是,此時(shí)的注意點(diǎn)多在條目化的七條遺囑之上,對(duì)于七條之外的最后一段關(guān)注尚少。

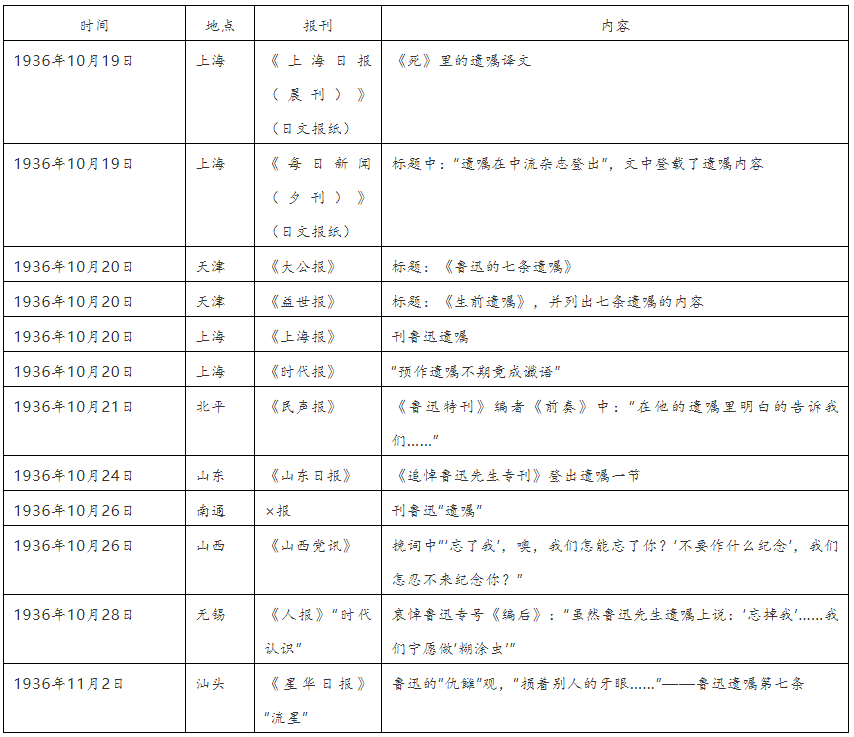

報(bào)道魯迅逝世消息附登“魯迅遺囑”的新聞統(tǒng)計(jì)表

魯迅喪儀期間的這些新聞報(bào)道傳達(dá)出一個(gè)信息,即魯迅逝世后,魯迅家屬、由魯迅好友或與魯迅往來密切的青年組成的治喪委員會(huì),以及全國(guó)各地新聞媒體,都不約而同地將文中“七條遺囑”認(rèn)作魯迅立下的正式遺囑。如表內(nèi)所見,天津《大公報(bào)》1936年10月20日直接登出題為《魯迅的七條遺囑》的新聞報(bào)道,《益世報(bào)》同日亦以《生前遺囑》為新聞標(biāo)題列出了七條遺囑內(nèi)容。雖然新聞內(nèi)容都有說明遺囑出自魯迅生前發(fā)表在《中流》雜志的一篇名為《死》的文章,但并沒有對(duì)這份遺囑正式性、合理性提出半點(diǎn)質(zhì)疑。魯迅家屬、治喪委員會(huì)、新聞媒體三方實(shí)際上是默認(rèn)了將《死》全文的其他部分舍去,單揀出與遺囑相關(guān)的部分內(nèi)容登出,將其視為魯迅遺囑的做法。直至今日依然能看到這樣的題目。但其實(shí)這中間存在著“質(zhì)”的差別。不能否認(rèn)的是,《死》中“遺囑”是魯迅在毫不知情自己何時(shí)離世的情況下擬寫的“非正式遺囑”,它并不能等同為合法的具有法律效力的正式遺囑,二者不能完全草率地劃上等號(hào)。在“七條遺囑”由預(yù)擬遺囑轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢竭z囑”的過程中,魯迅家屬許廣平和治喪委員會(huì)起到了重要的引導(dǎo)作用,與全國(guó)各地報(bào)刊共同建立起將魯迅《死》文中的“預(yù)擬遺囑”提升為“正式遺囑”的認(rèn)知模式,確立了“七條遺囑”的“合法”性。但他們好像一致忽略了魯迅留下這所謂遺囑意圖的一個(gè)側(cè)面,即并非側(cè)重交待遺產(chǎn)和身后事宜,而是通過這類似遺囑的文字傳達(dá)出更多“魯迅之所以為魯迅”的證據(jù),“遺囑”是魯迅思想的一個(gè)加持、一個(gè)補(bǔ)充。

二、悼念文章:釋“八條遺囑”為“思想遺囑”

如果說魯迅喪儀和逝世消息報(bào)道奠定了《死》文中預(yù)擬遺囑的正式性地位,那么緊隨其后的追悼紀(jì)念文則不再限于條目化的七條遺囑之內(nèi),而是將目光延伸至七條之外的最后一段,從整體上把握遺囑包涵的豐富思想內(nèi)涵,真正將“八條遺囑”的思想屬性確立下來并沿用至今。其中一篇《由遺囑談到魯迅》的紀(jì)念文首發(fā)要義,該文刊登在1936年10月23日《益世報(bào)》副刊《語林》第十一版的醒目位置,全文共900余字,作者水皮。[⑧]這篇在魯迅逝世第四天見報(bào)談?wù)擊斞高z囑問題的文章,湮沒在魯迅逝世紀(jì)念話語的滔滔浪潮中,當(dāng)時(shí)并沒有引起注意。《1913-1983魯迅研究學(xué)術(shù)論著資料匯編》《魯迅研究書錄》《中國(guó)魯迅學(xué)通史》等資料集中均未發(fā)現(xiàn)此文的收錄,應(yīng)為一篇佚文,現(xiàn)輯錄于此。

前幾天在本林看到莫忽微君的“遺囑之類”,引起許多的聯(lián)想,他的結(jié)論:“遺囑可以反映一個(gè)人,我以為是一個(gè)真實(shí)。”使我不禁有“信疑參半”之感,因?yàn)閺恼媪⒄摚说男愿癫畈欢嗍枪潭ǖ模淮笕菀鬃兓z囑既是人的最后杰作,當(dāng)然也和他平生用各種方式所表現(xiàn)的思想,是同樣的真實(shí)可靠。(但是只肯分析財(cái)產(chǎn)或由別人代筆以及偽造的遺囑,不在此例。)再?gòu)姆疵娑裕∫灿姓镜米〉睦碛沙鰜響?yīng)戰(zhàn),常言道:“人之將死,其言也善”,這足以證明死是具有變化性情的效力,大凡能夠立遺囑的主人公,十九都是財(cái)主或特殊階級(jí),于是“為富不仁”遂成千古定獄,西國(guó)也有類似的談話:“駱駝穿過針的眼比財(cái)主做好事還容易呢!”皆因其“貪婪與慳吝”的有增無減,不久便成為擁金百萬的富家翁了;可是在不能避免的死之命運(yùn)來臨的時(shí)候,最容易促其反省,使他用冷靜的頭腦去回顧自己的一生所勞作的成績(jī),完全變?yōu)榭仗摚?dāng)然不免良心發(fā)現(xiàn),并且懷著懺悔的心情,熱望著有一點(diǎn)機(jī)會(huì)使他戴罪立功,可是時(shí)間不稍容許,只得把點(diǎn)余愿寫在遺囑上,以期贖罪于萬一,而使自己得以超度,或是子孫得福澤,這動(dòng)機(jī)仍是不脫自私的氣息。

遺囑完全是屬于[⑨]身后的設(shè)計(jì)。一個(gè)人在彌留的時(shí)候,依然[⑩]為自己死后所遺下的尸體、財(cái)產(chǎn)以及關(guān)系人,作著物實(shí)的打算,是否合理?依我的看法,這不僅是不合理,而且是極愚蠢的事。他給子孫做了一輩子牛馬,到死還不放心,你說可憐不可憐!人生不過百年,轉(zhuǎn)眼即逝,為目前的生活鞭策著而奔波勞苦,尚恐不及,那有功夫去做這種不相干的遐想來徒增心靈的負(fù)擔(dān)呢?

我們一致看不起守財(cái)奴,但并不反對(duì)一個(gè)能經(jīng)營(yíng)會(huì)賺錢的人,設(shè)若想得開一點(diǎn)兒,生命是給予的不是掠奪的,從社會(huì)取來的,仍然交還給社會(huì),最好是將自己的財(cái)產(chǎn),分給社會(huì)團(tuán)體,作些有關(guān)公益的事業(yè)。這在中國(guó)尚屬罕見,但在歐美確是很多。可是糊涂財(cái)主仍把他的財(cái)產(chǎn)留給法律上的承繼人,(自己的兒女或是遠(yuǎn)親),使他們今天是窮光旦,明天因?yàn)榻邮苓@份遺產(chǎn),便成了富家翁,(正如托爾斯泰在《戰(zhàn)爭(zhēng)與和平》所描寫的一樣)這事現(xiàn)在還是屢見不鮮,因此為了爭(zhēng)奪那份遺產(chǎn)而引起極大的陰謀與慘劇也是常有的。

魯迅最近在他叫《死》的一篇難文中,草擬了幾條遺囑,而這遺囑現(xiàn)在已成為真的遺囑了。遺囑第二條說:“趕快收殮、埋掉、拉倒!”最為干脆。

這篇文章以銳利的眼光首先發(fā)現(xiàn)魯迅遺囑的思想性,肯定魯迅以預(yù)擬遺囑的方式宣揚(yáng)自己的思想,將法律遺囑與思想遺囑區(qū)分開來,為我們提供一條理解魯迅、走近魯迅的新路徑,值得引起重視。通篇讀來,作者的立場(chǎng)非常鮮明,即反對(duì)“守財(cái)奴”們通過立遺囑的方式為自己身后事做盡盤算,這類遺囑實(shí)在是“極其愚蠢”、“可憐至極”。與財(cái)主們“遺囑完全是屬于身后的設(shè)計(jì)”不同,魯迅擬寫的八條遺囑,聚焦點(diǎn)則在生前。作者水皮對(duì)“遺囑可以反映一個(gè)人,我以為是一個(gè)真實(shí)”抱有“信疑參半”的態(tài)度。遺囑可以真實(shí)地反映一個(gè)人,是因?yàn)閷懴逻z囑的人延續(xù)著自己生前的思考方式、邏輯路徑,性情不會(huì)突然改易變化,遺囑就是寫遺囑人生前主張的一個(gè)承載點(diǎn)。而立遺囑的主人公若換成“財(cái)主或特殊階級(jí)”就需另當(dāng)別論了,這類遺囑不要說真實(shí)的反映一個(gè)人,甚至和生前真實(shí)的那個(gè)人完全相反。魯迅擬寫下的“八條遺囑”不關(guān)乎財(cái)產(chǎn)、不借以沽名釣譽(yù)、不用來抬高身價(jià),反而將死后一切看得超然平淡,堅(jiān)持自己所堅(jiān)持的。最后水皮還特意強(qiáng)調(diào)遺囑第二條:“‘趕快收殮、埋掉、拉倒!’最為干脆。”再次與財(cái)主們的臨終遺囑對(duì)比出天差地別。此時(shí)水皮褒贊魯迅式遺囑不為死后事羈絆、著眼生前,為自己留下思想證據(jù)的立場(chǎng)就很鮮明了。

水皮的《由遺囑談到魯迅》是首篇關(guān)注到魯迅遺囑思想性的文章,也是首次倡導(dǎo)立思想遺囑,反對(duì)立法律遺囑的議論文章。作為源頭,這篇在魯迅逝世第四天登報(bào)的紀(jì)念文,發(fā)現(xiàn)了魯迅遺囑的獨(dú)特性和重要價(jià)值,為魯迅遺囑的屬性定下了基調(diào)并且?guī)?dòng)了之后的思想風(fēng)潮。隨著魯迅影響和魯迅研究的深入,人們對(duì)這份遺囑的認(rèn)知已不僅僅停留在“淺嘗輒止”的層面,它的深刻價(jià)值以及它對(duì)現(xiàn)實(shí)思想政治斗爭(zhēng)和政治實(shí)踐的指導(dǎo)作用被“井噴式”發(fā)掘而出,七條之后的最后一段亦作為魯迅思想不可或缺的有力補(bǔ)充愈發(fā)顯現(xiàn)出能量。“八條遺囑”是“思想遺囑”的觀點(diǎn)為人們廣泛接受認(rèn)可并沿用到之后的魯迅紀(jì)念中,直至新世紀(jì)的魯迅研究,這一認(rèn)知幾乎已成定論。具體說來,追悼和紀(jì)念文里凡是涉及八條遺囑的,無論總體論述還是分說,抑或抽出一條言說,無不將其看作魯迅思想的體現(xiàn)和表達(dá)。據(jù)統(tǒng)計(jì),1936年10月19日魯迅逝世至1937年初,已收集到的發(fā)表在全國(guó)各地報(bào)刊上的追悼紀(jì)念文里,談到魯迅遺囑的共計(jì)39篇。這些文章里,關(guān)于第六、七、八條遺囑即魯迅的“愛與憎”闡述最多,第一、二、三、四條遺囑即魯迅對(duì)身后事宜的處理態(tài)度次之,第五條遺囑即交待孩子莫作空頭文學(xué)家和美術(shù)家闡述最少。

關(guān)于身后事,魯迅以肯定、堅(jiān)決的態(tài)度作了“裁決”:不得因?yàn)閱适率帐苋魏稳艘晃腻X;趕快收殮、埋掉、拉倒,不要做任何紀(jì)念;忘記他,管自己生活。盡管如此干脆決絕,但歷史已然告訴我們事實(shí)并未如他意。大量的追悼文里道出了原由。《益世報(bào)》社論《悼魯迅先生》,清華文學(xué)會(huì)《悼魯迅》,郭沫若《不滅的光輝》以及《蓋棺論定的魯迅》等文認(rèn)為,魯迅依舊存在于世的文章、精神,令他贏得了人們的紀(jì)念。魯迅雖然死了,他的精神、思想永遠(yuǎn)不會(huì)“埋掉拉倒”。在人人面對(duì)的民族存亡大問題面前,作為“戰(zhàn)士”的魯迅鼓舞著千萬萬人的心,讀魯迅的遺作,便在心里紀(jì)念起他來。李因非《悼魯迅先生》、金三《深淵下的哭聲》等文章進(jìn)而提出,有一種紀(jì)念魯迅的形式是能夠且必須做到的,即具體地研究魯迅和他的作品,學(xué)習(xí)魯迅文藝的才能和他為大眾為真理的戰(zhàn)術(shù)。王余杞在《悲憤——因魯迅先生的逝世而作》中指出魯迅這樣做的原因源自他一貫的警惕,是以防“一些人另有企圖的紀(jì)念”。

對(duì)于魯迅以單獨(dú)一條遺囑內(nèi)容交待:“忘記我,管自己生活。——倘不,那就真是胡涂蟲”。紀(jì)念文中一致認(rèn)為它不僅可以當(dāng)作對(duì)家屬的囑語,而且也可以當(dāng)作對(duì)全國(guó)民眾的遺言。英國(guó)作者H.E.Shadic的《魯迅:一個(gè)贊頌》、天行的《魯迅先生在中國(guó)現(xiàn)代史的地位》等文以高屋建瓴的眼光提出,魯迅是中國(guó)現(xiàn)代史上一位長(zhǎng)期的戰(zhàn)士,而不是中國(guó)現(xiàn)代史上某一階段的戰(zhàn)士。他是領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)全民族前進(jìn)的大師,而不是某一黨某一派的保鏢。紀(jì)念魯迅,只有用反帝反封建的行動(dòng)去紀(jì)念他。“忘記我,管自己生活”是這位戰(zhàn)士最后給我們的命令。這是魯迅希望活著的人撇下悲觀和哀傷,在民族大勢(shì)模糊不定的情形下顧全大局,繼續(xù)他未竟之業(yè)的囑托。所以他叫我們“管自己生活”,而不愿我們做“胡涂蟲”!

第五條遺囑,莫作空頭文學(xué)家和美術(shù)家。對(duì)于這條遺囑的闡述是紀(jì)念文里討論最少的,觀點(diǎn)一致認(rèn)為魯迅之所以這樣說,是因?yàn)樗枷胫袑?duì)兩類身份即“空頭文學(xué)家”和“空頭美術(shù)家”的否定。又因這條遺囑是八條遺囑里唯一明確接受對(duì)象的一條——關(guān)切孩子未來事業(yè)的發(fā)展,所以也是八條遺囑可能“合法性”的一個(gè)有力支撐。對(duì)愛子海嬰長(zhǎng)大后的事業(yè)選擇,魯迅的立場(chǎng)是寧可做點(diǎn)小事以服務(wù)社會(huì),也不要做空頭文學(xué)家和美術(shù)家而自欺欺人。如王瑤在《悼魯迅先生》中說,僅將魯迅看作文人是侮辱魯迅或者說是不了解魯迅,從他不讓兒子做“空頭文學(xué)家”,他的思想已經(jīng)顯明出來了。魯迅從來沒有單純地認(rèn)為自己只是一個(gè)文學(xué)家,別人也不應(yīng)該這樣理解他。雖然在中國(guó)新文學(xué)的成長(zhǎng)中,魯迅的作品占據(jù)極其重要的地位,然而更重要的是魯迅不但創(chuàng)作了文學(xué)作品,而且領(lǐng)導(dǎo)了中國(guó)現(xiàn)代進(jìn)程中近十余年的文化運(yùn)動(dòng)。在這種意義上,魯迅的事業(yè)是多方面的而不是單方面的。蕭三在《反對(duì)對(duì)于魯迅的侮辱》一文中認(rèn)為,魯迅一生堅(jiān)持的東西表明他了解文藝,重視文藝。“美術(shù)家固然須有精熟的技工,但尤須有進(jìn)步的思想與高尚的人格”,“我們要求的美術(shù)家是能引路的先覺,不是‘公報(bào)團(tuán)’的首領(lǐng)”。這些振頑立懦的名言,也正是魯迅對(duì)自己的要求。魯迅敏銳的眼光和智慧,早已嵌在他的文字里。他正是“有進(jìn)步的思想與高尚的人格”,是“能引路的先覺”。

關(guān)于第六、七、八條遺囑,因囊括進(jìn)魯迅“愛與憎”的哲學(xué),多被放在一起討論,是紀(jì)念文里涉及文章數(shù)量較多、闡釋最多的幾條遺囑。主要從以下兩個(gè)方面展開:一,對(duì)魯迅遺囑后三條價(jià)值做出充分的肯定,稱“這正是魯迅先生之所以為魯迅先生”,如王余杞的《悲憤——因魯迅先生的逝世而作》、桐華的《悼魯迅先生》、鮮予昧的《紀(jì)念魯迅先生》、思慕的《日本悲悼魯迅的文章》等文。魯迅嚴(yán)肅倔強(qiáng)的性格、韌性的反抗精神貫穿著他的一生,直到最后一息,也從未稍稍改變他的態(tài)度。他是第一個(gè)教我們“報(bào)復(fù)”,教我們“以眼還眼,以牙還牙”的人。魯迅主張“報(bào)復(fù)”并不是泄憤,而是表明自己不是“奴才相”,進(jìn)一步說這就是一種戰(zhàn)斗。通過文字,魯迅把這不屈服、不妥協(xié)、不寬恕的戰(zhàn)斗精神有力地傳給了讀者。美國(guó)作者Edgar Snow在《中國(guó)的伏爾泰——一個(gè)異邦人的贊辭》中說,魯迅是中國(guó)的伏爾泰。中國(guó)三千年的封建文化一直在教我們學(xué)會(huì)“禮”“讓”,已經(jīng)學(xué)到忘我的程度。當(dāng)時(shí)的中國(guó),“寬容”已不能再算作一種“美德”,它已成為中國(guó)的民族病。中國(guó)迫切需要的,絕不是“寬容”而是大膽的“批評(píng)”。魯迅正是這樣一位以先覺的思想、銳利的眼光,第一個(gè)戳穿封建假面一切偽飾的徹徹底底的反叛者。他懷著對(duì)一切千百年流傳下來的劣根性的典型人物的“恨”,“頑固地保持”與“變相地利用”他們,使人們看見,使人們警醒。二,魯迅與人交往,“于冷峻中含有莫大熱烈”。他不愿寬恕的“怨敵”,確是寬恕不得的大眾的怨敵,并非一條戰(zhàn)線上或許可以攜手并進(jìn)的“筆墨相譏”者。《平文化界悼念魯迅》這篇悼文里專門列出一節(jié)討論魯迅的“寬容和怨恨”。文中指出,那些曾與魯迅筆戰(zhàn)的人,均屬于“思想上之批判,與私人之交誼,固毫不相涉也”。與魯迅發(fā)生過激烈言論爭(zhēng)執(zhí)的北平一班人,除了對(duì)魯迅的逝世表示悲悼與痛惜以外,“對(duì)于與氏生前彼此間之交誼,均甚為重視”。文中記載:雖氏于逝世前,預(yù)擬遺囑中,有“損著別人的牙眼卻反對(duì)報(bào)復(fù),主張寬容的人,萬不可和他接近”一條。但據(jù)記者執(zhí)此以詢其生前友好之結(jié)果,其答謂,“此系就一般立論,吾與魯迅有近三十年之友誼,深知其平素做人,并不如此嚴(yán)峻”。這段描述可以成為素來冠以魯迅“尖酸刻薄說”的有力反駁。沈思《燈下筆談》也指出,魯迅結(jié)怨于人的原因,是他敢于暴露現(xiàn)實(shí),批判現(xiàn)實(shí),指摘現(xiàn)實(shí),諷刺現(xiàn)實(shí)。若社會(huì)的一切現(xiàn)象,都朝著前進(jìn)向上的大路走,魯迅自然贊頌不暇,怎么還來憎恨別人呢?魯迅之所以要永遠(yuǎn)憎恨別人,正是因?yàn)閯e人有了可憎的地方。

以上提到的,是談及魯迅八條遺囑的思想性較具代表性的文章。總體上都認(rèn)為八條遺囑是魯迅一貫思想和人格的體現(xiàn),其余沒有列出的紀(jì)念文也大體超不出上述模式。值得注意的是,這些文章的作者有的當(dāng)時(shí)已名氣在外,有的則是現(xiàn)在依然不知身份的無名小卒,這些人的共同點(diǎn)是作為魯迅的同時(shí)代人,他們對(duì)魯迅的理解具有一定的深刻性和權(quán)威性。文章作者或與魯迅有過會(huì)面、或受過魯迅提點(diǎn)、在同一時(shí)代氛圍的場(chǎng)域中讀著魯迅作品,這種主觀能動(dòng)的優(yōu)勢(shì)是我們無法復(fù)刻的。從以上這些魯迅逝世同期所發(fā)表的論述八條遺囑的紀(jì)念文里,我們能夠發(fā)現(xiàn)很多闡釋魯迅思想的觀點(diǎn)似乎并不陌生。后來的魯迅研究者無論從文本出發(fā),從社會(huì)關(guān)系出發(fā),還是從人事交往出發(fā),得出的研究結(jié)論似乎都跳不出這些述說“八條遺囑”紀(jì)念文的闡釋范疇。這些同時(shí)代人準(zhǔn)確地看到了魯迅“遺囑”包含的魯迅思想,他們以更接近魯迅的優(yōu)越條件近一步地完成了“更接近魯迅”的歷史任務(wù)。

三、整體性:“八條遺囑”思想內(nèi)涵的多向闡發(fā)

“遺囑”由被魯迅家屬確立為辦喪依據(jù)、全國(guó)報(bào)刊大肆報(bào)道到追悼紀(jì)念者們將其視為魯迅思想的結(jié)集,實(shí)際經(jīng)歷了從家庭層面上升到社會(huì)和文化層面的過程。不得不說,作為親人的魯迅家屬看到的更多是表面、私人化的內(nèi)容,而受魯迅影響的大眾更多理解的是深層、社會(huì)化的意義。這是魯迅作為思想戰(zhàn)士的必然結(jié)果。條目化的七條遺囑內(nèi)容確實(shí)清晰可觀,以致前期的關(guān)注者們往往忽視了最后那段“此外還有”的重要內(nèi)容。而到了追悼紀(jì)念階段以至現(xiàn)今,最后一段早被糅合進(jìn)前七條內(nèi)成為總結(jié)魯迅思想的力證,“七條+最后一段”的固定闡述模式已然形成。此時(shí),歷來慣稱的“七條遺囑”已不再適用,將其視為一個(gè)整體合為“八條遺囑”最為確切。截止目前,關(guān)于魯迅“八條遺囑”的研究成果仍然很少,尚缺乏系統(tǒng)的研究。研究者囿于慣式思維也是其中重要原因。可喜的是,在相當(dāng)有限的研究成果中,在王得后、錢理群等魯迅研究專家的帶領(lǐng)下,“八條遺囑”的闡發(fā)已呈現(xiàn)出紛繁多面的趨勢(shì)。我們無需判定這種“眾說紛紜”的局面是好是壞,但至少這種研究現(xiàn)象恰恰更有力地說明了魯迅遺囑所包含的魯迅思想的復(fù)雜性、深邃性、甚至完整性。

其一,是“改革舊俗”還是“生者本位”?王得后認(rèn)為,魯迅遺囑交待不許因?yàn)閱适率帐苠X財(cái),文字簡(jiǎn)明精準(zhǔn),態(tài)度堅(jiān)決徹底,本意在改革,在移風(fēng)易俗。借著婚喪壽宴等紅白喜事收斂錢財(cái)是自古延續(xù)至今的社會(huì)陋俗,豪紳貪官更是運(yùn)用得如魚得水,魯迅對(duì)此深惡痛絕。魯迅之所以這樣說,是想“從我做起”,推動(dòng)改革中國(guó)幾千年來舉喪送禮的封建習(xí)俗。?圍繞這個(gè)話題,錢理群提出不同觀點(diǎn)。他認(rèn)為魯迅是在貫行他的“幼者、弱者、生者本位”的信念與追求,是對(duì)中國(guó)“長(zhǎng)者、死者本位”的傳統(tǒng)觀念的一個(gè)挑戰(zhàn)。魯迅意在“老的讓開道,催促著,獎(jiǎng)勵(lì)著,讓他們走去。路上有深淵,便用那個(gè)填平了,讓他們走去”。現(xiàn)在魯迅宣布死了“拉倒”“趕快收斂”,正是身體力行他五四時(shí)期也是終生一以貫之的“幼者、弱者、生者本位”思想。另外,這背后或許還有魯迅“歷史中間物”意識(shí)。魯迅正期待著用自身的消亡來證明歷史的進(jìn)步,“忘掉我”之日也就是他的理想在中國(guó)真正實(shí)現(xiàn)之時(shí)。?

其二,是“平民意識(shí)”還是“名人意識(shí)”?魯迅說忘記他,管自己生活,趕快埋掉拉倒,不要做任何紀(jì)念。有學(xué)者認(rèn)為這是魯迅平民意識(shí)的體現(xiàn)。魯迅雖已收獲頭銜無數(shù),新文化運(yùn)動(dòng)以來數(shù)不清的大事記與他脫不開干系,但他仍以一個(gè)平常人的心態(tài)看待自己,絲毫不以導(dǎo)師、名家自恃,這與自古以來將相官侯商賈富甲有錢有勢(shì)有名之人偏愛厚葬迥然不同。這種謙遜質(zhì)樸的人生態(tài)度令人動(dòng)容。?錢理群指出了魯迅思想里的警惕:“在中國(guó)傳統(tǒng)中,一旦被當(dāng)作‘偉人’敬奉起來,魯迅就永遠(yuǎn)成為籠罩著他的親人——不僅是作為‘遺孀’的許廣平,還有他的子孫后代——的一個(gè)巨大陰影”。一旦不被忘記、被紀(jì)念被敬奉,他的家屬、后人就會(huì)被深深地打上“魯迅親屬”的烙印,一輩子活在別人的監(jiān)視、捆綁下。魯迅意識(shí)到這一點(diǎn),更是深深反對(duì)這種“名人效應(yīng)”。他希望許廣平和孩子過好自己的生活,趕快忘記他擺脫他,否則就是“胡涂蟲”。亦有研究者認(rèn)為當(dāng)魯迅寫下“趕快收斂,埋掉,拉倒”時(shí),魯迅的沉痛、看透世像、不抱幻想之心被一覽無余。甚至感嘆,魯迅的“遺囑”是對(duì)一切存在包括生命存在的挑戰(zhàn),是對(duì)死亡威脅以及蔑視、壓迫生命者的嘲弄,以及面對(duì)自己人流露出的對(duì)于死亡的幽婉心態(tài)和兒女情長(zhǎng)。?

其三,是對(duì)空頭文學(xué)家和美術(shù)家的否定,還是對(duì)文學(xué)家和美術(shù)家的否定?據(jù)馮雪峰稱,現(xiàn)在我們看到的《死》文里的遺囑內(nèi)容是魯迅聽其建議后修改的結(jié)果。?其中的兩處改動(dòng),一處是在第一條遺囑后加了“——但老朋友的,不在此例。”另一處是在第五條遺囑中文學(xué)家和美術(shù)家前加上修飾語“空頭”二字。先且不論馮雪峰所述內(nèi)容的真?zhèn)危蛘也怀銎渌糇C,暫且默認(rèn)這是經(jīng)過魯迅認(rèn)同的。有無“空頭”二字,魯迅的考慮是否經(jīng)歷前后轉(zhuǎn)變,留給后來者無盡的言說。最核心的問題在于魯迅是對(duì)空頭文學(xué)家和空頭美術(shù)家的否定,還是對(duì)文學(xué)家和美術(shù)家的否定。部分學(xué)者認(rèn)為魯迅本意是交待孩子有多大能力做多少事情,如若要擔(dān)起文學(xué)家和美術(shù)家的頭銜,必要以“進(jìn)步的思想和高尚的人格”武裝自己的頭腦,做“能引路的先覺”,而不是做空頭的文學(xué)家和美術(shù)家。另一種見解認(rèn)為,魯迅愿孩子若沒有大才能寧可做體力勞動(dòng),也莫做文學(xué)家和美術(shù)家。這是魯迅在從事思想文化運(yùn)動(dòng)三十余年后流露出的絕望心理,是魯迅品嘗了以文化改造社會(huì)而不能成功的苦酒后產(chǎn)生的一種虛無情緒。這種心理和情緒,在魯迅晚年占有很重要的地位,是后來研究者不可回避、也不容忽視的。?

四、結(jié)語

早在1996年已有學(xué)者提出,在沒有完整精確地解讀魯迅遺囑之前,根本不可能有真正嚴(yán)格意義上的魯迅研究,因?yàn)樵隰斞傅倪z囑背后潛藏著魯迅之所以為魯迅的全部證據(jù)。?上世紀(jì)八十年代以前,魯迅被冠以“民族魂”“戰(zhàn)士”“硬骨頭”“先驅(qū)者”“導(dǎo)師”等各種稱號(hào),每一個(gè)稱號(hào)的背后都包含著巨大的民族歷史的時(shí)代原因。因魯迅中國(guó)進(jìn)步文化領(lǐng)袖的特殊身份,甚至是中國(guó)民族精神與民族主義的代表人物的特殊地位,對(duì)他的闡釋始終以服務(wù)于現(xiàn)實(shí)思想政治斗爭(zhēng)為需要,這是魯迅作為思想戰(zhàn)士的必然結(jié)果。就如革命力量以樹立魯迅革命戰(zhàn)士形象為需要,思想啟蒙時(shí)代以樹立魯迅反封建主將形象為需要,當(dāng)代闡釋仍然是服務(wù)于當(dāng)代思想文化變革的需要。從這種意義上,魯迅遺囑的闡述史就是思想啟蒙時(shí)代的一個(gè)特殊事例。

張夢(mèng)陽指出,新世紀(jì)魯迅研究的一個(gè)重要方向和進(jìn)展就是魯迅的“人間化”。由20世紀(jì)七八十年代的“我之魯迅觀”到新世紀(jì)的魯迅“人間化”,研究者從未間斷復(fù)原人間魯迅的努力,無論哪種思考路徑都是在嘗試從各個(gè)角度更加接近魯迅本體的某一方面。近百年的魯迅研究往往將天平過分偏向了魯迅的政治選擇、魯迅的人格、魯迅的道德等等這些“大寫的人”方面,而像魯迅的喜怒哀樂、魯迅的偏好、魯迅的“偏見”這類“小寫的人”方面往往被輕易忽視。魯迅家屬與社會(huì)大眾對(duì)待“遺囑”的不同態(tài)度就是一個(gè)實(shí)例。而魯迅研究就是要將“大寫的人”和“小寫的人”結(jié)合起來進(jìn)行考量,當(dāng)我們想起魯迅也是由肉體組成的一個(gè)活生生的人,他有他的脾氣,說話也不是永遠(yuǎn)“正經(jīng)”的,會(huì)開玩笑,會(huì)正話反說,甚至也會(huì)用語言泄憤,我們就會(huì)豁然明白一切都要給魯迅加上光環(huán)的做法是偏頗的。今天再梳理魯迅的遺囑問題,就是從魯迅在某種特殊心境、特殊背景中留下的幾條濃縮的人生至言出發(fā),尋求“魯迅之所以為魯迅”的更多證據(jù)。

魯迅曾說過他的哲學(xué)都包含在他的《野草》里面,在筆者看來,魯迅的“八條遺囑”同樣是魯迅“個(gè)人的哲學(xué)”的文字,其中包含的獨(dú)特的魯迅風(fēng)格,就是魯迅思想哲學(xué)的體現(xiàn)。這種以純內(nèi)化的方式完全袒露自己的文字,在魯迅寫作生涯中并不多,將《死》看作《野草》的編外一篇毫不違和。魯迅思想遺囑問題的發(fā)現(xiàn),成為闡釋魯迅思想的一個(gè)新視角。將遺囑問題放在魯迅研究動(dòng)態(tài)演變的脈絡(luò)中去把握它的真實(shí)意蘊(yùn),厘清魯迅思想遺囑闡述史,有助于學(xué)者打破慣式思維,重新審視魯迅遺囑問題,為以后的魯迅研究找到一條新路徑。

注釋:

[①]魯迅:《死》,始發(fā)予《中流》1936年第二卷第二期,后收入《且介亭雜文末編》。

[②]柯靈:《文壇巨星的隕落》,原載1936年10月20日上海《申報(bào)》。

[③]一、“遺囑”二字,本身是一個(gè)法律意義上的名詞,遺囑訂立的形式或方式須符合法律規(guī)定,否則無法產(chǎn)生法律效力;二、所謂遺囑,其意義內(nèi)涵的第一指向是創(chuàng)立遺囑人自由處分其個(gè)人財(cái)產(chǎn)的真實(shí)意愿,它首先涉及個(gè)人遺產(chǎn)的規(guī)劃交待;三、遺囑是基于遺囑人單方面的意思,表示即可發(fā)生預(yù)期法律后果的法律行為。

[④]許廣平:《最后的一天》,原載1936年11月15日上海《作家》第二卷第二期。

[⑤]須藤五百三:《醫(yī)學(xué)者所見的魯迅先生》,原載1936年11月15日上海《作家》第二卷第二期。另有日文版《醫(yī)者所見之魯迅先生(上、中、下)》,分別刊載于1936年10月20日、21日、22日《上海日?qǐng)?bào)(夕刊)》。

[⑥]據(jù)孔海珠《魯迅——最后的告別》考證,1936年10月19日、20日、21日三天各大報(bào)紙登出的魯迅逝世訃告中,治喪委員會(huì)名單幾經(jīng)變動(dòng)。有十三人名單、九人名單、八人名單;馬相伯名字的增刪,馬相伯列首位還是蔡元培列首位;馮雪峰起草的治喪委員會(huì)名單中有毛澤東名字,卻只在日文報(bào)紙《上海日日新聞》上登出……等等問題有待進(jìn)一步研究。現(xiàn)在普遍見到的治喪委員會(huì)名單采用的是魯迅紀(jì)念委員會(huì)編輯出版的《魯迅先生紀(jì)念集》中《魯迅先生逝世經(jīng)過略記》一文列出的十三人名單。本文選擇性列出辦喪期間實(shí)際到場(chǎng)且發(fā)揮重要作用的數(shù)人。

[⑦]柯靈:《文壇巨星的隕落》,原載1936年10月20日上海《申報(bào)》。

[⑧]文章作者水皮,在《中國(guó)近現(xiàn)代人物名號(hào)大辭典》中未見收錄,其他報(bào)刊中也沒有發(fā)現(xiàn)用此名發(fā)表的作品,很遺憾無從得知關(guān)于作者的信息。

[⑨]原文誤作“屬于屬于”,筆者刪掉。

[⑩]原文誤作“依然依然”,筆者刪掉。

? 褚鈺泉:《悅讀·第四十一卷·王得后:<魯迅遺囑第一條>》,二十一世紀(jì)出版社,2015年版,第90-94頁。

? 錢理群:《人間至愛者為死亡所捕獲——一九三六年的魯迅》,《魯迅研究月刊》2003年第6期。

? 古耜:《熒燈下的心跡·魯迅<死>與瞿秋白<多余的話>比較論略》,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出社,1993年版,第136-145頁。

? 孫和平:《讀魯迅的雜文<死>》,《文學(xué)教育》,2007年第12期。

? 馮雪峰:《馮雪峰回憶魯迅全編》,上海文化出版社,2009年版。

? 竹潛民:《對(duì)魯迅遺囑中一個(gè)難點(diǎn)的解讀》,浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版),2001年第5期。

? 褚贛生,鄒益:《告白人間·名人遺書》,杭州出版社,1996年版,第141-143頁。

相關(guān)文章: