追光文學(xué)巨匠—— 冰心:“有了愛就有了一切”

冰心是20世紀(jì)同齡人,她1900年出生,1999年去世,經(jīng)歷了整個(gè)20世紀(jì)。至今她依然令人想念,原因也不復(fù)雜,就在她自己說過的話、寫過的文字里:“有了愛就有了一切。”愛,是冰心留下的一份彌足珍貴的精神財(cái)富。

1980年12月,冰心留影

“我知道你會(huì)登梯燃燈”

冰心深愛大海,她的多部作品中彌漫著對(duì)海的依戀之情。她出生于與海相鄰的福建,幼年又隨父親到煙臺(tái)居住,海的景象在她的童年記憶中揮之不去。在波濤洶涌的大海所代表的大自然中,年輕的冰心勇敢地證明自己。大海暴烈的一面也被她靜觀了悟,成為養(yǎng)育自己輕健身體、清澈目光的一部分。比如她向往著要成為一個(gè)燈臺(tái)守,在怒海之上守衛(wèi)燈塔的“光明的使者”,她覺得“看燈塔是一種最偉大、最高尚,而最有詩意的生活”。

面對(duì)女兒拋卻“樂群”、只知“敬業(yè)”的勇敢,父親表示他對(duì)“犧牲”者的擔(dān)憂。而女兒的回答則是決絕的:“這在我并不是犧牲!我晚上舉著火炬,登上天梯,我覺得有無上的倨傲與光榮。幾多好男子,輕侮別離,弄潮破浪,狎習(xí)了海上的腥風(fēng),驅(qū)使著如意的桅帆,自以為不可一世,而在狂飆濃霧,海水山立之頃,他們卻蹙眉低首,捧盤屏息,凝注著這一點(diǎn)高懸閃爍的光明!這一點(diǎn)是警覺,是慰安,是導(dǎo)引,然而這一點(diǎn)是由我燃著!”年輕的冰心所記其實(shí)是一種自己化為燈臺(tái)守形象的理想,是以巍然屹立的白塔對(duì)抗暗灰色的波濤而守護(hù)著航海者航向的神圣性。面對(duì)父親的猶豫和珍愛,她鄭重地回答:“這一切,尤其是我所深愛的。為著自己,為著眾生,我都愿學(xué)。”這已超出了談海的范疇,大海暗示著注定不平凡的人生道路,燈塔守護(hù)者隱喻的是崇高的人生理想。于是,父親斷定,“我知道你會(huì)登梯燃燈”!

然而做一個(gè)燃燈者,就必須能夠耐得住大寂寞,能夠?qū)⒆晕业膬r(jià)值與眾生的進(jìn)步緊緊地捆在一起,就要全心全意,并且一念至誠(chéng),堅(jiān)持到底。冰心曾說:“創(chuàng)作來源于生活,沒有生活中的真情實(shí)事,寫出來的東西就不鮮明,不生動(dòng);沒有生活中真正感人的情境,寫出來的東西,就不能感人。”

光明源于作家內(nèi)心對(duì)信念的堅(jiān)定。王蒙的評(píng)價(jià)是:“她樹立了一個(gè)非常實(shí)在、樸素、純凈同時(shí)又是很有格調(diào)的形象……隨著時(shí)代、社會(huì)的發(fā)展,我們?cè)絹碓叫枰倪@樣的作家,這樣的道德文章。”冰心以她畢生的創(chuàng)作踐行了這一理想,正如巴金所言:“一代又一代的青年讀到冰心的書,懂得了愛:愛星星,愛大海,愛祖國(guó),愛一切美好的事物。”她的燈臺(tái)守的形象已牢固地佇立于中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史中。

1923年夏,冰心的燕京大學(xué)畢業(yè)照

“著意的撒下你的種子去”

茅盾在《冰心論》中曾說:“一個(gè)人的思想被她的生活經(jīng)驗(yàn)所決定,外來的思想沒有‘適宜的土壤’不會(huì)發(fā)芽。”郁達(dá)夫稱冰心“散文的清麗,文字的典雅,思想的純潔,在中國(guó)要算是獨(dú)一無二的作家了”。這些思想、風(fēng)格的肯定,都說明冰心在早期寫作中已經(jīng)展現(xiàn)出令人欣喜的才華。

從傳播學(xué)上看,冰心在這個(gè)時(shí)期影響最大的作品還是《繁星》和《春水》。《繁星》短詩164節(jié),《春水》182節(jié),作為新詩的代表,它們?cè)诋?dāng)時(shí)的中國(guó)文壇獨(dú)樹一幟,冰心也由此確定了自己的文學(xué)樣貌與行文韻致,“隨時(shí)隨地的感想和回憶”,短小有力的文字形式,樸素而溫婉的敘事風(fēng)格,娓娓道來的優(yōu)雅訴說。從這些清新樸素的小詩中,我們讀到的是一種像漣漪擴(kuò)展開來的“愛”,對(duì)自然、母親、孩子的愛。

“著意的撒下你的種子去”,這句詩就出自于《繁星》,在詩的語境中它是對(duì)“文學(xué)家”提出的要求。如果說,茅盾注意到文學(xué)創(chuàng)作中“土壤”的重要,那么冰心更關(guān)注到“種子”的重要。在這樣廣袤的田野中撒下什么樣的種子,關(guān)系到文學(xué)的果實(shí)是酸澀的還是豐碩的。她以女性作家的敏銳發(fā)現(xiàn),作家的主體人格對(duì)于文學(xué)創(chuàng)作而言至關(guān)重要。

冰心深愛著祖國(guó),她將這份情感傾注在筆端。繼早年《平綏沿線旅行記》所記旅途中見到的白塔、青山、田壟和坐立路旁荷鋤帶鍤的工人外,她一口氣寫下了《十三陵工地上的小五虎》等以新人物新故事構(gòu)筑的名篇。“一個(gè)光輝燦爛的新中國(guó)”在她的筆下誕生著、成長(zhǎng)著。在《歸來以后》中她感嘆:“有的是健康活潑的兒童,有的是快樂光明的新事物,有的是光輝燦爛的遠(yuǎn)景,我的材料和文思,應(yīng)當(dāng)是取之不盡,用之不竭的。”

活潑而歡樂的孩子鼓舞著她,微風(fēng)細(xì)雨,明月星辰,歡聲笑語,都催促她再次提筆,與孩子們對(duì)話。繼1923年寫下具有廣泛影響的《寄小讀者》29篇通訊和1944年寫下《再寄小讀者》4篇之后,她于1958年寫下《再寄小讀者》14篇,1978年開始寫《三寄小讀者》,共計(jì)10篇。捧讀這些與“親愛的小朋友”的通訊,我在想一位作家何以將這一“通訊體”貫穿半個(gè)多世紀(jì),而且初心不改,跟不同時(shí)代的孩子交流,用意何在?

可能還是要回到她的“種子說”。冰心看重這些將要生長(zhǎng)成為大樹的“種子”,她要將良好的“種子”播撒在他們單純的心田,讓他們長(zhǎng)大成人后,能夠保持對(duì)生命的詠嘆之心、對(duì)友誼的稱頌之心、對(duì)祖國(guó)文化的愛慕之心。這些美好的文字,恰如葉圣陶所言,既“柔細(xì)清麗”,也“蒼勁樸茂”。

但如果僅從兒童文學(xué)的角度去理解冰心的那些美文,則會(huì)看輕它的價(jià)值,如果僅從老一代作家童心不泯、老驥伏櫪的角度來理解這樣的寫作,也同樣掩蓋了它的價(jià)值。1980年10月29日,冰心鄭重寫下《“生命從八十歲開始”》。通讀此文,我的理解是有著“人類靈魂工程師”自覺的作家冰心,給“小讀者”的信,也可看作是寫給更多未來讀者的信。她明白這些少年有朝一日成為時(shí)代的言說者,他們的靈魂關(guān)切著再下一代人的靈魂。

冰心多次講到兒童文學(xué)是一個(gè)民族文學(xué)發(fā)展的“頭等大事”。她在全國(guó)兒童文學(xué)創(chuàng)作座談會(huì)上的書面發(fā)言《我的熱切的希望》中謙遜地寫道:“兒童的食物有多種多樣,他們吃著富有營(yíng)養(yǎng)的三餐,他們也愛吃些點(diǎn)心和零食,有時(shí)還需要吃點(diǎn)‘藥’!不論是點(diǎn)心,是零食,還是藥,我愿貢獻(xiàn)上我微薄的一切。”

1987年4月22日,冰心與葉圣陶合影

“青年人,請(qǐng)你著筆”

冰心早年有留學(xué)經(jīng)歷,后來經(jīng)常出訪,她深知不同文明間文化溝通的重要性,她深愛著人類所創(chuàng)造的璀璨而多彩的文化藝術(shù)。10卷《冰心全集》,譯文就占了兩卷。她是一位令人尊敬的翻譯家,第一個(gè)將黎巴嫩作家紀(jì)伯倫的詩譯為中文,還翻譯過朝鮮、尼泊爾作家的詩歌,80歲高齡時(shí)翻譯了馬耳他詩人安東·布蒂吉格的詩集《燃燈者》。

我仍記得念大學(xué)時(shí)從新華書店購得冰心譯泰戈?duì)枴都村壤贰秷@丁集》時(shí)的驚喜,優(yōu)雅清逸的行文讓我感受到文學(xué)的音樂之美。她翻譯的紀(jì)伯倫的《先知》《沙與沫》,我當(dāng)時(shí)買到的版本也是合出的,淡雅的封面,沒有多余的圖案,干干凈凈的字。翻開來第一篇便是《船的到來》,“那時(shí)我要站在你們中間,一個(gè)航海者群中的航海者。/還有你,這無邊的大海,無眠的慈母,/只有你是江河和溪水的寧靜與自由”。我想可能是其中航海者的意象讓30多歲的冰心心有所動(dòng),其原因是否也包含著她作為海的女兒對(duì)于自己故鄉(xiāng)那片大海的深深懷戀?

而80歲時(shí)翻譯的《燃燈者》,開篇是“……我的力氣/也每天在衰竭;/但是溫柔的繆斯/每晚攀上她的小梯/在我心里點(diǎn)燃了/那盞減輕我的悲傷的小燈”。我猜測(cè)冰心老人一筆一畫地譯寫下這些文字時(shí),可能想到了小時(shí)候她去向父親訴說煩惱和理想時(shí),父親說的那句“我知道你會(huì)登梯燃燈”。

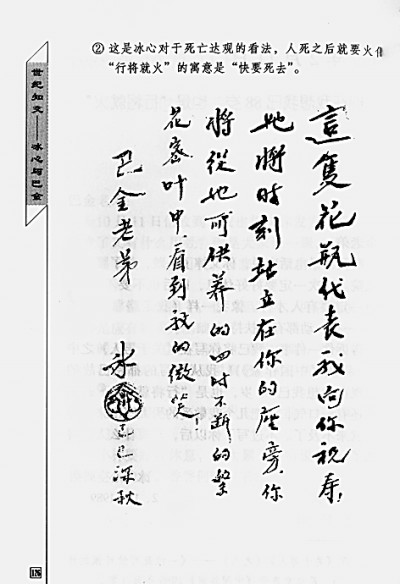

冰心致巴金手跡

俘獲我們的不僅是清麗、溫藹的文字,也是譯者與作者經(jīng)由不同時(shí)空、不同文化而能在人類共同經(jīng)驗(yàn)之上的心心相通。

冰心的視野不獨(dú)局限于東方。這個(gè)早年遠(yuǎn)渡重洋赴美國(guó)威爾斯利女子大學(xué)讀書的作家,于改革開放之后寫下的《中美友誼史上嶄新的一頁》值得一讀。她以切身體會(huì)寫到兩國(guó)人民之間的相惜,“中美兩國(guó)……對(duì)于亞洲—太平洋以及世界上其他地區(qū)的和平和穩(wěn)定,都負(fù)有義不容辭的重大責(zé)任。我們一定要在我們?nèi)找嬖鲞M(jìn)的科學(xué)、教育、文化等等的聯(lián)系和交流上,努力做一支強(qiáng)大的創(chuàng)造世界歷史的動(dòng)力!”今天閱讀冰心發(fā)表于40多年前的文字,不能不佩服她在對(duì)東西文化都有相當(dāng)了解基礎(chǔ)上的宏闊視野與獨(dú)到眼光。

冰心有大量與朋友們的書信。其中有與老友的敘舊傾談,也有對(duì)新人的提攜關(guān)愛。她與蕭乾、臧克家、袁鷹、吳泰昌、周明等作家友情深厚,對(duì)張潔、劉心武、張抗抗、鐵凝、王安憶、霍達(dá)、葛翠琳、趙麗宏、李輝等作家關(guān)心有加。在通信中,最讓我感動(dòng)的是她與巴金之間的世紀(jì)友情。他們好聲相和,相惜相助,成就了20世紀(jì)中國(guó)文學(xué)史上最綿長(zhǎng)也最深摯的友誼。《冰心全集》所輯的最后一封信是她寫給巴金的,那年她已97歲,信的內(nèi)容只有這樣幾個(gè)字——“巴金老弟:我想念你,多保重!”令人讀之仍能嗅到如蘭的氣息。道德文章,人與人的關(guān)系就是如此成就著人文,寥寥數(shù)語,也從來是情文相生、紙短情長(zhǎng)。

這就是冰心所贈(zèng)予我們的“愛”。世界便是這樣建造起來的。溫存地播種,歡樂地收刈,用你靈魂的氣息去充滿你所創(chuàng)造的,友愛、智慧、慈悲、忠誠(chéng)、堅(jiān)貞、真摯與溫柔。“我足踏枯枝,我靜聽樹葉微語。清風(fēng)從林外吹來,帶著松枝的香氣”——這是冰心愛著的世界。藕荷色的小蝴蝶,背著圓殼的蝸牛,嗡嗡的蜜蜂,在花叢中閃爍的螢蟲——這是世界對(duì)愛的呼應(yīng)。

今天,愛著雄偉壯麗的山川、悠久優(yōu)秀的文化、天真爛漫的孩子、勤勞樸實(shí)的人民作家冰心雖已遠(yuǎn)行,但她的精神又怎么會(huì)消逝?!“蓄道德能文章。”中華文化對(duì)作家的深層要求,冰心一生做到了極致。真、善、美,你以為只是被文學(xué)創(chuàng)造出來之后才存在的嗎?它們,其實(shí)早已凝結(jié)在建造者全整的人格中。

冰心曾寄語我們:“青年人,珍重的描寫罷,時(shí)間正翻著書頁,請(qǐng)你著筆!”她一生鄭重而肅穆地踐行著作為“人類靈魂工程師”的作家的理想。現(xiàn)在,輪到了作為后來者的我們了。

本版圖片來源:《冰心全集》(海峽文藝出版社)

(作者:何向陽,系中國(guó)作家協(xié)會(huì)創(chuàng)作研究部主任、研究員)

相關(guān)文章:

追光文學(xué)巨匠 | 《光明日?qǐng)?bào)》上的冰心足跡