聽冰心談巴金

時間真快,二〇〇五年十月十七日,巴金先生去世,離開我們整整十二年了。這幾日,正好在整理冰心談巴金的聊天記錄,謹在十八日推出,供各位朋友閱讀。斯人已去,精神長存。他晚年倡導的“說真話”、反思歷史、強調(diào)獨立思考等,依然沒有過時。

巴金先生,永遠與我們同在。

寫于二〇一七年十月十七日,北京看云齋

晚年巴金與冰心夏衍在一起。

從小就愛和老人聊天,這一興趣,延續(xù)至今。

聊天是走近老人生活的最佳方式,聊天可以讓歷史細節(jié)漸漸豐富起來,聊天更可以讓思想不那么輕飄,不那么漫無邊際而自以為是。

有幾夜閑來無事,趁辦公室搬家清理雜物之際,索性把多年來留下來的筆記本一一翻閱。那些當年草草記下的文字,頗讓我留戀起遠去的日子。看著看著,我忽發(fā)奇想,何不把自己許多年來一些自認為有意思的聊天記錄都整理出來?

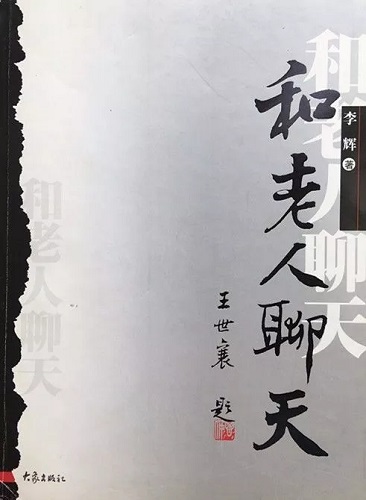

2003年大象出版社《和老人聊天》書影。

1990年與巴金談沈從文。

早就有朋友建議我編一本自己的采訪手記之類的書。后來編了一本書,請王世襄先生題簽,即為《和老人聊天》,由大象出版社二〇〇三年出版,轉(zhuǎn)眼過去十四年了。

一九八三年,我第一次走進冰心的家,請她為我當時所在的《北京晚報》副刊開設(shè)專欄“伏櫪雜記”。自那之后的好幾年里,她不時交給我一些新作發(fā)表。我很喜歡去和她聊天。現(xiàn)在想來,對于我更重要的是,她作為一個世紀老人,每次聊天,其實是在為我講述歷史:從“五四”時期第一次投稿,到在赴美輪船上和梁實秋等人一起辦墻報;從“文革”中年過花甲仍被批斗、打掃馬路、干校勞動,到暮年為教育、為知識分子待遇大聲疾呼……關(guān)于自己,關(guān)于友人,她有講不完的故事。

她承認,她在很長一段時間里,寫過一些今天看來不太有保留價值的文章。在五十、六十年代,她和許多作家一樣,真誠地相信一切,把復雜的生活看得單純而透明。她說她有些文章是人云亦云,并沒有自己真正的獨立思考。她正是帶著這種清醒的反思,以一種嶄新的姿態(tài),走進她的晚年,從而,晚年的創(chuàng)作風格與過去相比,仿佛發(fā)生了突變。“我的文章人家說燙手。”她不止一次這樣對我說。

晚年冰心,是一棵參天大樹,是一束帶刺的玫瑰;晚年冰心,是歷盡滄桑后的大徹大悟,是能愛又能恨的一團火。

蕭乾探望冰心,李輝 攝。

真正理解她的是蕭乾。“可以向冰心大姐學習的很多很多,但我認為最應學習的是她那植根于愛的恨。那些滿足于現(xiàn)狀、維護現(xiàn)狀、利用現(xiàn)狀自己發(fā)旺的人,就生怕有人對現(xiàn)狀有所指摘。其實,這樣的人心里所愛的,只是他自己:他的地位、權(quán)勢和既得利益,因而對生活中不合理的現(xiàn)象那么處之泰然,那么熟視無睹。不能恨的,根本也不能愛。”一九八八年在“冰心文學創(chuàng)作生涯七十年展覽”的開幕式上蕭乾這樣說。

晚年冰心正是因為大膽干預生活的勇氣才贏得廣大讀者的敬仰。當年在發(fā)表了她那篇膾炙人口的小小說《萬般皆上品—— 一個副教授的獨白》之后,她轉(zhuǎn)給我好幾封讀者寫給她的信。再度翻閱她的小說手稿,回憶刊發(fā)這篇小說的曲折過程,不由得更加認識到晚年冰心的真正價值。我想,應該抽時間將它和她寫給我的有關(guān)信件整理出來,恢復小說的完整性,這樣,才是我對冰心老人的最好紀念。

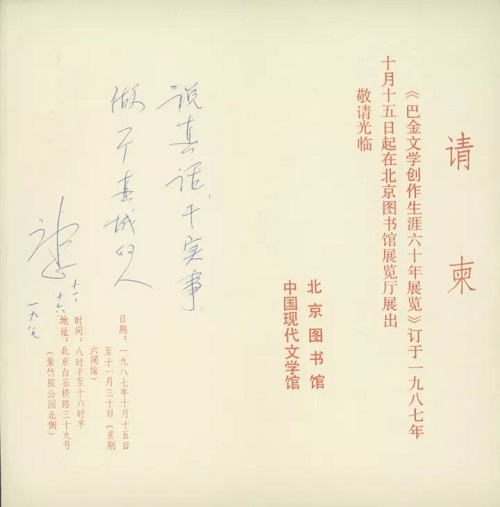

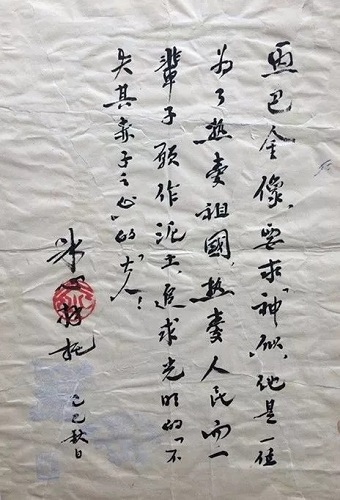

請冰心在請柬上題跋。

一九八七年,她在我的一張“巴金文學創(chuàng)作生涯六十年展覽”請柬上題寫了這樣一句話:“說真話,干實事,做一個真誠的人。”巴金在這上面題的一段話是:“我不是一個藝術(shù)家。我寫,只是因為我的感情之火在心里燃燒,不寫我就無法得到安寧。”這兩句話,實際上可以一起用來概括晚年冰心的特點。

的確,晚年冰心在精神上與巴金是相知相通的。每次去看冰心,她都會提到巴金。有一次,她拿出一個藍色的盒子讓我看,說它專門用來放巴金的信。她和巴金的這種誠摯友誼,不只是因為他們有著幾十年的交往,更因為晚年他們對歷史有著相同的反思。在如何真誠地做人方面,他們也有著同樣的追求。我想,他們在精神上從來沒有孤獨過。他們相互影響,相互激勵,顯然感到有一個重要責任,這就是如何總結(jié)歷史教訓,不讓“文革”悲劇重演。

晚年冰心便是以這樣的歷史反思態(tài)度,以犀利、敏銳的目光,表現(xiàn)出一個智者的堅韌與從容。也正因為有了晚年的創(chuàng)作高峰,她才完成了自己完美生命的塑造。冰心從來討厭各種各樣送給她的套話、恭維話,更不愿意成為一種人們的點綴。她永遠活在作品中,活在理解她、熱愛她的讀者心中。

我經(jīng)常翻閱她寫給我的信、手稿,整理舊時筆記,我又想起每次去看望她、聽她閑談的情景。一個親切、慈祥的老人,仿佛又微笑著坐在我的面前。

一九八九年為己巳年,丁聰先生畫一幅巴金肖像,請冰心題詞。她寫了兩幅,一幅剛要撕掉,被我拿下。這段話寫得特別好。前去上海為巴金祝壽,她請我?guī)ヒ粋€花瓶,為此她寫了這樣一段話:

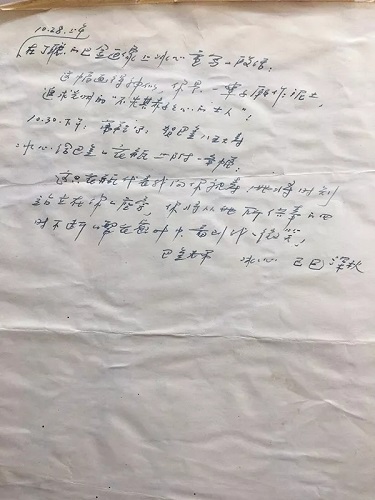

冰心致巴金信。

這只花瓶代表我向你祝壽!她將時刻站立在你的座旁,你將從她所供奉的時時不斷地繁花密葉中,看到我的微笑!

巴金老弟

冰心,己巳深秋

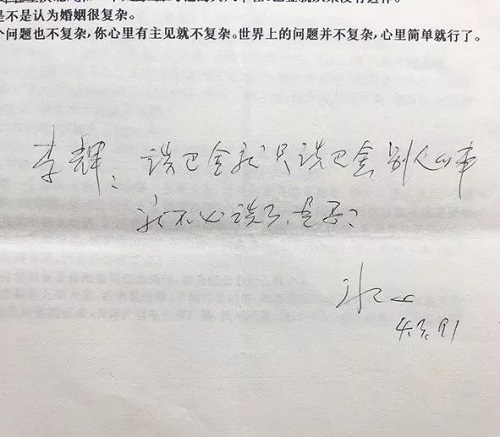

冰心校訂談巴金,后面建議我只談巴金,刪除梁實秋、徐志摩等人故事

兩年之后,找到機會與冰心認真地談她印象中的巴金。整理之后,寄去請她校訂,她提出建議,集中談巴金。我聽取了老人意見,刪去一些涉及他人的片段。多年之后,再讀這篇聊天記,仍覺得鮮活。

李輝(簡稱“李”):記得有一年在巴金過生日時,你給他寫過一副對聯(lián),是借用魯迅寫給瞿秋白的贈言:人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之。在同時代文人中,能夠獲得你這樣的感慨的人,我想是為數(shù)不多的。

冰:我把他當做親兄弟。我們認識快六十年了,從來沒有中斷過友誼。

五十年代巴金、蕭珊與李小林、李小棠。

李:你還記得當年怎么認識巴金嗎?

冰:記得。我認識他是在一九三三年。那時,我在燕京大學任教,通過靳以認識了巴金。作家中我和鄭振鐸認識最早,在一九一九年福建學生聯(lián)合會里就認識了他。一次,巴金和靳以到我家來,是來約稿的。從那以后,我和他就開始了聯(lián)系。

李:他們是不是為《文學季刊》約稿?當時巴金從上海來到北京創(chuàng)辦《文學季刊》,和靳以、鄭振鐸一起住在北海附近的三座門大街一個院子里。

冰:我想是的。我大概為他們寫過一些文章。我的印象中,靳以活潑,話多,巴金沒有什么話。我很喜歡巴金。

李:我見到過巴金四十年代為你選編的《冰心著作集》,是由他的文化生活出版社出版的,他還寫了一篇后記。

冰:那時我們都在重慶,常常見面。我沒錢用,就給《星期評論》寫《關(guān)于女人》一組文章。我不敢用本名,怕國民黨的報刊都要找我寫,便用“男士”這個名字。后來寫到九篇,刊物停了,出版社也不出了。巴金就說給我吧,給文化生活出版社或者是開明書店出版。

李:《冰心著作集》編選的范圍比《關(guān)于女人》要更寬一些。我印象最深的是巴金在后記中寫到這樣一件往事:在從家中出走前往上海時,他曾在四川長江邊的一個碼頭上,買到你的一本詩集,大概是《繁星》。他就是在船上讀著你的詩,第一次穿過三峽,走向獨立的生活。那是在一九二五年。

冰心書信。

冰:是嗎?我的詩有什么好讀的!

李:處在他當時的年紀,還有他在大家庭中的生活經(jīng)歷,你的詩一定給他帶來過許多安慰。其實,在買到你的詩集之前,他在成都時想必早就讀過你的詩了。他不滿于他的家庭,熱衷于社會政治活動,當然也會喜歡你的詩。我曾見過他在一九二三年前后發(fā)表的小詩,和你的詩相似。他特別強調(diào)母愛,這與他很小就失去母親,在家庭感受不到溫暖有關(guān)。

冰:我對家庭的感受和他不同。我與巴金的家庭背景完全兩樣。我們家是教師門第,沒有高老太爺。當教師很清苦,但是家里很快樂。他的家是一個大家族,封閉得很,是一個頑固守舊的家庭。我對家是留戀的,到處很溫暖。我對你說吃湯圓這么一件事吧。爺爺很愛吃,我母親怕他吃多了不好,但又不好阻攔,就讓我和爺爺搶著吃。我爺爺最恨賭博,一點壞習慣都沒有。也許沿海封建的東西要少一些。爺爺與嚴復、林則徐關(guān)系都不錯,革命思想很濃。文藝界中,和我同樣家庭背景的人不多。

李:你和巴金的這種情況,說明不同的家庭環(huán)境,可以使年輕人從不同角度,通過不同途徑來尋找母愛這個永恒的主題。是不是能這樣說?

冰:是這樣的。

李:現(xiàn)在你們聯(lián)系多嗎?

冰:怎么不多?前幾天有人從上海來,巴金托他給我?guī)砩虾|c心。我準備給他寫信,不知道最近有沒有人到上海去,好給他帶點什么。他快過生日了。

李:是十二月吧。

冰:不是,是十一月。

李:十一月二十五日。

冰:對。巴金出的書每本都送我。他的信我還另外專門用一個藍盒子裝著。可惜“文革”前給我的信抄家時都抄走了。還我的東西時,該還的沒有還我,我不要的倒是還給我了。茅盾給我的一幅字,還是他和我打賭輸給我的,也沒有還給我。

李:巴金這些年寫的文章你都看嗎?

冰:當然看。你瞧,上海有人剛剛給我寄來巴金的文章,《二十年前》。你看過這篇嗎?是談“文革”的。

李:看過。它前些日子發(fā)表在《新民晚報》上。其實,你也有東西可寫。

冰:巴金說“文革”可怕。他沒有經(jīng)過反右,其實那時也可怕。我們開始有偶像。

李:你們參加過五四運動,反專制,反封建,講德先生賽先生,怎么后來又崇拜偶像呢?

冰:中國太亂,好不容易有了人出來治理,我們很高興。要不是崇拜,我們還不從外國回來呢!我從日本回來,是回到我自己的祖國,我自己的人民,而不是別的什么。誰知回來后遇到那么多事。我看中國還得反封建。

李:你覺得巴金的《隨想錄》怎么樣?

冰:我看他從來不怕什么。我沒有聽說他怕過什么。就是無畏,敢講真話。不過他寫文章怎么那么啰嗦?

李:我想一個原因可能是他身體一直不太好,另外更重要的可能是,他經(jīng)歷過“文革”后,心里老想到一些事情,總覺得應該反復強調(diào)他所獨立思考的問題。我讀的時候好像不覺得啰嗦。

冰:前幾天小林來電話,說巴金很憂郁,我給他寫信。我說你在憂郁的時候,是最快樂的時候。他和靳以完全是兩種不同的性格。他們來約稿,靳以滿臉紅光,快樂得很,有說有笑,巴金總是沉默著。

李:我有位朋友正在準備寫巴金的傳,你看巴金有什么特點?

冰:巴金最怕人夸大他,我也是這樣。卓如寫我的傳,知道的東西比我還多,對我的家鄉(xiāng)的介紹比我知道的還多。天津廣播電臺要廣播,我不同意,我這個人,說變就變,又不能蓋棺論定。

李:從你每次的談話中,我發(fā)現(xiàn)你對作家的婚姻愛情變化要求很嚴肅。你好像說過,你對逝世的哪個朋友的個人生活有看法,就不會寫文章紀念他。

冰:我就是這個樣子。在愛情婚姻方面,朋友中我最佩服的就是巴金。除了巴金以外,我的朋友中沒人對婚姻看得那么嚴肅,那么慎重。所以,蕭珊死后有人說他要結(jié)婚,我就不相信。

李:你和蕭珊熟悉嗎?

冰:當然熟悉。五十年代有一次我和巴金、蕭珊一起到廣東從化,她逼我為她編的刊物寫稿,說我不給她寫稿她就自殺。我的《一只木屐》就是她逼出來的。她很可愛,也老實,賢惠。對巴金照顧得很好。巴金的身體后來變壞,我看就是與蕭珊的死有關(guān)。

李:關(guān)鍵是他的感情創(chuàng)傷太深了。

冰:在文壇,差不多的人都有點風流的事,但巴金沒有。

1992年看望冰心老人,送去臺灣出版的《沈從文與丁玲》一書。

李:他是不是有點道德完善觀點?

冰:我看不是。他也不覺得當做一個道德觀,他是真誠地這樣認為應該這么做。我給你講一個笑話。我年輕時,父母一起說話,母親說,我的女兒不嫁給海軍,父親說,我的女兒不嫁給當官的。我自己說,我不嫁給文藝界的人,文藝界的人大都是風流的人。有好人,可以做朋友,但要我嫁給他我可不同意。我有好多別人寫的信。我在美國念書時,勸過一個女同學。她拿給我許多男同學寫給她的信,我說,給我看可以,但不要給別人看,尤其不要給男同學看。如果這樣做,不是抬高了自己,而是反而讓人看低了。

李:想不到你這么“保守”!

冰:一個人在感情方面一定得嚴肅些。好多文藝界的朋友,都是在這一關(guān)沒有過去,文藝界的誘惑太多了。巴金一輩子很正直,不說假話,用情很專一。我認識的人中,有才、有情、有趣的都有,有的人只是有他自己的愛情,隨意揮灑這種東西。巴金就從來沒有這樣。

李:你是不是認為婚姻很復雜?

冰:這個問題也不復雜,你心里有主見就不復雜。世界上的問題并不復雜,心里簡單就行了。

李:看來你的心境已經(jīng)成佛入道了。