幾回回夢(mèng)里回延安,雙手摟定寶塔山

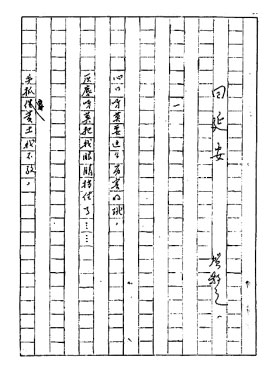

賀敬之《回延安》手稿,1956年3月9日作于延安

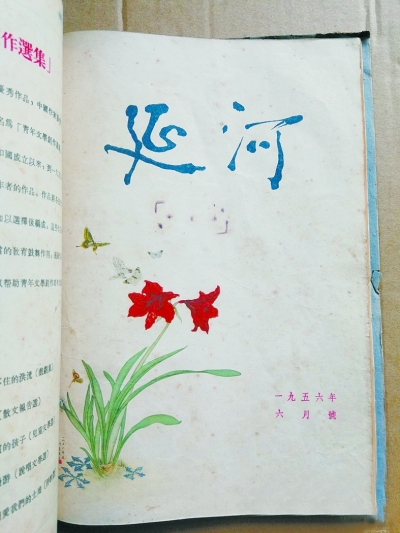

《回延安》最初發(fā)表于《延河》雜志1956年6月號(hào)

《回延安》是中國當(dāng)代詩人賀敬之的代表作之一,它抒發(fā)了詩人1956年重回闊別十余年的延安時(shí)的激動(dòng)與喜悅之情,贊頌了延安在中國革命史上的貢獻(xiàn)和新中國成立后的變化。“幾回回夢(mèng)里回延安,/雙手摟定寶塔山。/千聲萬聲呼喚你/——母親延安就在這里!”膾炙人口的詩句在幾代人中深情傳唱,它之所以能打動(dòng)無數(shù)讀者的心靈,就在于它對(duì)革命圣地延安的真摯情感和對(duì)延安精神的禮贊。“回延安”已成為一種重要的精神象征,提醒中國人民時(shí)刻不忘初心,矢志永遠(yuǎn)奮斗。

“巍巍寶塔山不是靠這首詩揚(yáng)名的。不過對(duì)我個(gè)人來說,它確實(shí)是我的心路歷程和創(chuàng)作歷程中的一個(gè)重要的印記”

他的作品不再表現(xiàn)“小我”的情緒,而與民族、與時(shí)代融合在一起,走入了廣大人民群眾和廣闊的社會(huì)生活《回延安》是對(duì)圣地延安的歌頌,也是對(duì)革命精神的禮贊

1956年3月,32歲的賀敬之赴延安參加團(tuán)中央組織的西北五省(區(qū))青年造林大會(huì),這是賀敬之在新中國成立之后第一次回延安。不同于雪花紛飛的北京,飛機(jī)進(jìn)入了無邊的黃土高原,望見窗外奔騰的滔滔延河,賀敬之的心緊張得縮成了一團(tuán)。近鄉(xiāng)情更怯,他曾在延安生活了整整6年,是延安人民黃澄澄的小米把他養(yǎng)大。(丁七玲:《為時(shí)代放聲歌唱——賀敬之傳》)

1938年,14歲的賀敬之離開硝煙炮火中的家鄉(xiāng)臺(tái)兒莊,踏上追尋革命與真理的道路,他追尋已內(nèi)遷的學(xué)校,輾轉(zhuǎn)了大半個(gè)中國。在“保衛(wèi)大武漢”失敗后,學(xué)校又遷往四川。學(xué)生們跟隨學(xué)校一路走,一路尋找著救國之道,目睹了日寇的殘暴與國民黨軍隊(duì)的無能。賀敬之看到山河破碎、滿目瘡痍,也看到了國民黨軍隊(duì)的消極抗戰(zhàn)和一些弊端。賀敬之的思想在1939年發(fā)生了變化,這時(shí)候他從報(bào)紙上看到了平江慘案與確山慘案的發(fā)生,八路軍和新四軍的辦事處被國民黨特務(wù)搗毀。在這種情況下,賀敬之與另外三位同學(xué)毅然踏上了北上延安的道路。他們走了一個(gè)多月,沿著川陜公路,穿過偏僻的小道,一路遇到不少艱難險(xiǎn)阻,甚至還迷了路,最后到達(dá)西安八路軍辦事處駐地七賢莊,后來賀敬之在一首詩中寫道:“死生一決投八路,陰陽兩分七賢莊。”

1940年,賀敬之終于到達(dá)延安。在延安,賀敬之進(jìn)入魯迅藝術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),1941年入黨。1945年,21歲的賀敬之參與創(chuàng)作了新歌劇《白毛女》,是劇本的主要執(zhí)筆者。此外,賀敬之還創(chuàng)作了《南泥灣》等至今傳唱的歌曲的歌詞,迎來了他創(chuàng)作生涯的第一個(gè)輝煌時(shí)期。可以說,在延安受到的革命與文學(xué)的教育奠定了賀敬之一生的底色,也讓他對(duì)延安產(chǎn)生了如同再生父母般的深厚感情。在去延安之前,賀敬之只是一個(gè)仇恨日本帝國主義的少年,他關(guān)心國家的命運(yùn),想要打垮日本鬼子,但是并未找到抗日救亡的道路,正是延安教育了他,讓他走上了革命之路。在延安,賀敬之初步形成了自己的世界觀、人生觀與價(jià)值觀,從一個(gè)愛國者成為了一個(gè)革命者,成為了“中國革命文藝發(fā)展新階段的一個(gè)小兵”。

收錄《回延安》的賀敬之詩集《放歌集》,1959年初版,1972年第二版

抗日戰(zhàn)爭勝利后,1945年底,國民黨軍隊(duì)在胡宗南的指揮下進(jìn)攻延安,按照黨中央的部署,魯藝等文化機(jī)構(gòu)經(jīng)張家口進(jìn)入華北地區(qū),賀敬之從此離開了延安。

10年之后,中國革命已經(jīng)取得了勝利,社會(huì)主義建設(shè)高潮正在到來,賀敬之在這個(gè)時(shí)候回到其革命與文學(xué)生涯的起點(diǎn)延安。從五里鋪到南關(guān)的河灘上,熱鬧的鑼鼓嗩吶聲響了起來,頭扎雪白的羊肚子手巾、腰系紫紅色腰帶的男女老少,扭起了陜北大秧歌,他們是歡迎賀敬之一行的延安人民。賀敬之欣喜地發(fā)現(xiàn),熟識(shí)的延安已舊貌換新顏:杜甫川上,架起了寬大的鋼筋水泥大橋;南關(guān)大街兩側(cè)是一排排的百貨店、新華書店、飯館、人民醫(yī)院……新舊社會(huì)的強(qiáng)烈對(duì)比沖擊著賀敬之的心靈,最終凝結(jié)為這首膾炙人口的詩歌《回延安》。

其實(shí)在回延安之前,賀敬之并沒有想要寫詩,而只是打算寫幾篇報(bào)告文學(xué)和新聞報(bào)道,所以他先后給《中國青年報(bào)》寫了報(bào)道《綠色旗幟下的紅色高潮》、散文《重回延安——母親的懷抱》。青年造林大會(huì)結(jié)束那天,要舉行一個(gè)聯(lián)歡晚會(huì),大家讓賀敬之出一個(gè)節(jié)目。賀敬之想了一下就答應(yīng)了,表示將用信天游的方式寫幾句詩。對(duì)于這次回延安,賀敬之后來在2013年重回延安時(shí),曾回憶說:“《回延安》這首平凡的詩對(duì)偉大的延安來說無關(guān)宏旨,巍巍寶塔山不是靠這首詩揚(yáng)名的。不過對(duì)我個(gè)人來說,它確實(shí)是我的心路歷程和創(chuàng)作歷程中的一個(gè)重要的印記。1956年我參加了由團(tuán)中央組織的西北五省(區(qū))青年造林大會(huì),回到離別十多年的延安。會(huì)議期間,我和代表們參觀了黨中央當(dāng)年在延安各處的舊址,在楊家?guī)X山頭上種了樹,又探訪了母校魯藝所在地橋兒溝的干部和鄉(xiāng)親,十幾天來一直心情激動(dòng),確實(shí)是感到回到了母親的懷抱。大會(huì)結(jié)束前要開一個(gè)聯(lián)歡會(huì),我準(zhǔn)備用‘信天游’的形式唱出這次重回延安的感受。延安的三月還很冷,夜間一邊哼唱著一邊寫,一邊激動(dòng)地流著淚,不覺中感冒嗓子失聲了,不能上臺(tái)朗誦,回來就在文學(xué)刊物《延河》上發(fā)表了文字稿。”

關(guān)于《回延安》的發(fā)表,還有一則小插曲。郭強(qiáng)當(dāng)時(shí)是西北人民廣播電臺(tái)的記者,被安排與賀敬之住在一個(gè)宿舍,“幾天后,兩個(gè)人比較熟悉些了,郭強(qiáng)問賀敬之到延安后寫了什么大作。詩人風(fēng)趣地說,只有幾首‘小作’,還是陜北民歌信天游,是老調(diào)子了,正在改。郭強(qiáng)趁熱打鐵,向他索稿,說:‘信天游更好,我們廣播電臺(tái)可以請(qǐng)人朗誦,還可組織文工團(tuán)的歌唱家演唱。’賀敬之聽了,欣然應(yīng)諾。大會(huì)閉幕后,郭強(qiáng)回到西安。對(duì)《回延安》這首詩,他一面請(qǐng)?jiān)拕F(tuán)演員張癡同志朗誦,一面準(zhǔn)備請(qǐng)劉燕萍同志用信天游演唱。但誰能料到,他的播出計(jì)劃竟然沒有獲得主編的批準(zhǔn)。西安《工人文藝》編輯楊小一同志看了《回延安》詩稿,大加贊賞,連聲稱好,他拍著胸脯說:‘你先不要送《延河》,讓我們《工人文藝》發(fā)表!’隔了幾天,郭強(qiáng)向他打問情況,他悻悻然地說:‘我們的頭頭,也是有眼無珠,我和你一樣,做不了主,送《延河》吧!余念是詩人,他們識(shí)貨!’余念即詩人玉杲,當(dāng)時(shí)是《延河》的副主編,經(jīng)郭強(qiáng)打電話聯(lián)系,他讓立即把稿子送去,接著編輯部來電話表示:‘好!他們不發(fā)我們發(fā)!’”(《賀敬之〈回延安〉創(chuàng)作及發(fā)表始末》)。就這樣,《回延安》在被一家電臺(tái)和一份刊物拒絕之后,終于在1956年6月號(hào)的《延河》雜志上發(fā)表了。

延安啊延安(中國畫) 鄭山麓作

他的作品不再表現(xiàn)“小我”的情緒,而與民族、與時(shí)代融合在一起,走入了廣大人民群眾和廣闊的社會(huì)生活

《回延安》抒寫了詩人回到闊別十余年的延安時(shí)的喜悅之情,贊頌了延安在中國革命史上的貢獻(xiàn)和新中國成立后的變化,語言淳樸,感情真摯。全詩共分五部分。第一部分,寫詩人重回延安母親的懷抱,與親人相見時(shí)的興奮。“心口呀莫要這么厲害地跳,/灰塵呀莫把我眼睛擋住了”,寫出了詩人內(nèi)心激動(dòng)的情緒。第二部分,詩人追憶在延安的戰(zhàn)斗生活,表現(xiàn)了與延安母親的血肉關(guān)系。“樹梢樹枝樹根根,/親山親水有親人”“羊羔羔吃奶眼望著媽,小米飯養(yǎng)活我長大”“東山的糜子西山的谷,/肩膀上的紅旗手中的書”,詩人賦比興結(jié)合,表現(xiàn)了詩人對(duì)母親延安的感激和懷念。第三部分,詩人描繪了與親人見面團(tuán)聚的場(chǎng)面,表達(dá)了相互間深厚的情誼。“一口口的米酒千萬句話,/長江大河起浪花。”第四部分,描繪延安新貌,贊美了十余年來延安的巨大變化。第五部分,歌頌延安的光輝歷史,展望了美好的明天。“楊家?guī)X的紅旗啊高高地飄,/革命萬里起高潮”“身長翅膀吧腳生云,/再回延安看母親!”整首詩歌以夸張的手法、豪邁的感情,抒發(fā)了對(duì)延安母親的眷戀。這是詩人吸收民歌而創(chuàng)作的一篇優(yōu)秀作品,以信天游的形式贊頌延安,在形式和內(nèi)容上達(dá)到了完美的統(tǒng)一。

《回延安》發(fā)表后,很快就在詩歌界與社會(huì)各界引起強(qiáng)烈的反響,詩人臧克家說:“這是解放以來我最喜愛的一篇詩,恐怕也是賀敬之同志的最有代表性的一篇詩。每次讀它的時(shí)候,我總想起杜甫的《贈(zèng)衛(wèi)八處士》。我想這是有理由的。這兩篇優(yōu)秀的詩,都是久別重逢抒寫胸臆的。情感的渾厚真摯,藝術(shù)成就所達(dá)到的境界,都可以相比擬。當(dāng)然,《回延安》的氣氛與情調(diào)和《贈(zèng)衛(wèi)八處士》是截然不同的。前者是在極度的歡樂字行間閃耀著希望的金光,而后者卻不勝傷感,讀后令人為之黯然。”他將《回延安》與杜甫流傳千古的《贈(zèng)衛(wèi)八處士》相提并論,足以看出對(duì)這首詩的推崇與贊賞。這首詩也很快被收入中學(xué)語文課本,成為詩歌的經(jīng)典作品,參與塑造了幾代中國人的詩歌感覺與文學(xué)感覺,在中國文學(xué)與中國社會(huì)上產(chǎn)生了廣泛而深遠(yuǎn)的影響。

《回延安》開啟了賀敬之創(chuàng)作生涯的第二個(gè)輝煌時(shí)期。在1940年到達(dá)延安之前,賀敬之的詩歌表現(xiàn)的是知識(shí)分子式的憂郁和憧憬,但是經(jīng)過延安時(shí)期《白毛女》《南泥灣》等作品,賀敬之找到了革命與歷史的主體,他的創(chuàng)作形式也從以新歌劇、歌詞為主再次轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕略姙橹鳎M(jìn)而形成了新的詩歌藝術(shù)風(fēng)格。從《回延安》和《放聲歌唱》開始,賀敬之創(chuàng)作了《西去列車的窗口》《雷鋒之歌》《中國的十月》《八一之歌》《桂林山水歌》《三門峽—梳妝臺(tái)》等詩歌史上的經(jīng)典作品,代表著一個(gè)時(shí)代的最強(qiáng)音,在文學(xué)界引起了震動(dòng),強(qiáng)烈地震撼著那個(gè)時(shí)代青年的心靈。在這個(gè)時(shí)期,賀敬之褪去了知識(shí)分子氣息與學(xué)生腔,他詩歌的主題、題材、色調(diào)、格調(diào)都已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化,在經(jīng)歷了中國革命的洗禮之后,他已成長為一個(gè)新的抒情主體。從早期詩歌創(chuàng)作到《白毛女》《南泥灣》,再到《回延安》和《放聲歌唱》,我們可以看到賀敬之融入人民大眾的過程,他的作品不再表現(xiàn)“小我”的情緒,而與民族、與時(shí)代融合在一起,走入了廣大人民群眾和廣闊的社會(huì)生活。

1942年《在延安文藝座談會(huì)上的講話》發(fā)表之后,艾青、何其芳等詩人開始借鑒民族、民間與民歌資源,走向了民族化和大眾化的創(chuàng)作道路,但是如何將詩人的個(gè)性與新詩的大眾化結(jié)合起來,是很多詩人探索而未能得到解決的問題。賀敬之及其《回延安》《放聲歌唱》等作品的出現(xiàn),可以說是新詩民族化大眾化探索的一個(gè)高峰,在《回延安》中,賀敬之借鑒了信天游的形式,但又摒除了其俚俗氣息,既是詩人的個(gè)人創(chuàng)作,又沒有新詩的文人氣息,仿佛長在田野里的一株莊稼,是那么自然而真摯;《放聲歌唱》等政治抒情詩借鑒了馬雅可夫斯基的樓梯體,但我們絲毫感受不到生硬的譯詩的氣息,相反,這些詩歌對(duì)現(xiàn)代漢語的節(jié)奏、韻律、氣息的出色運(yùn)用達(dá)到了出神入化的程度,極大地拓展了現(xiàn)代漢語的表現(xiàn)能力與范圍。

1956年3月重回延安的賀敬之(左)與延安橋兒溝支書趙步喜(中) 資料圖片

如今重讀這首詩,可以重新啟發(fā)我們關(guān)于中國詩歌發(fā)展道路的思考。在新時(shí)代,中國新詩既要借鑒現(xiàn)代西方詩歌的經(jīng)驗(yàn),也要繼承中國傳統(tǒng)文化的文脈,更重要的是,要從當(dāng)代中國對(duì)于新詩的民族化大眾化的探索中汲取歷史經(jīng)驗(yàn),只有這樣,才能更好地找到中國經(jīng)驗(yàn)新的美學(xué)表達(dá)方式。在這方面,賀敬之及其《回延安》無疑可以給我們以啟示。

《回延安》是對(duì)圣地延安的歌頌,也是對(duì)革命精神的禮贊

《回延安》之所以能打動(dòng)無數(shù)讀者的心靈,就在于這首詩表達(dá)了對(duì)延安與延安精神的贊頌,這既是對(duì)革命圣地延安的歌頌,也是對(duì)中國革命的禮贊。這種贊頌是作者從內(nèi)心流淌出來的,所以它的情感表達(dá)才那么親切自然,同時(shí)又那么具有崇高的陽剛之美。這首詩不僅打動(dòng)了當(dāng)時(shí)的讀者,也打動(dòng)了一代代讀者。

2008年全國兩會(huì)期間,時(shí)任中共中央政治局常委、中央書記處書記的習(xí)近平同志曾談道:“我是在延安入的黨,是延安養(yǎng)育了我,培養(yǎng)了我,陜西是根,延安是魂,就像賀敬之那首《回延安》的詩里所描繪的:我曾經(jīng)幾回回夢(mèng)里回延安。我期盼著在一個(gè)合適的時(shí)候,能去陜西再去看看延安,向老區(qū)人民學(xué)習(xí),向陜西的各級(jí)干部學(xué)習(xí)。”

《回延安》的詩句被鏤刻在延安寶塔山山腳的石壁上 資料圖片

賀敬之沒有忘記延安人民,延安人民也沒有忘記賀敬之,《回延安》中的名句“幾回回夢(mèng)里回延安,雙手摟定寶塔山”,如今已被鐫刻在延安的寶塔山下,向人們提示著對(duì)延安精神與中國革命的深情與向往。而當(dāng)賀敬之再次回到延安時(shí),更是受到延安人民的熱烈歡迎。“掌聲經(jīng)久不息。好久沒有聽到如此真誠熱烈的掌聲了……2001年陽光明媚的5月,回到延安的人民詩人賀敬之,就處在這樣的掌聲之中。誰能說得清,76歲的老人,當(dāng)他面對(duì)掌聲雷動(dòng)的場(chǎng)面,面對(duì)真誠而熱烈的人群,面對(duì)那海潮一般的激情,離他是那樣的近,你起初從他老年人平靜的臉上似乎看不出什么變化,你從那眼鏡片背后的目光中,卻看出了他胸中燃燒著激情,詩人克制著自己,表面顯得那樣的平靜,一個(gè)慈祥而堅(jiān)毅的老人,榮辱不驚地端坐在那里望著人群,只是嘴角微微地顫抖,顯示他急切地等待掌聲落下……”(忽培元:《〈回延安〉的詩人回來了》)

但是面對(duì)大家對(duì)這首詩的肯定與贊美,賀敬之仍保持著清醒與謙卑的態(tài)度,他在談到創(chuàng)作《回延安》的心得與感受時(shí)說:“我這首詩之所以引起讀者共鳴并流傳下來,只能說是由于寫了我人生經(jīng)歷中對(duì)‘母親’——延安、黨、祖國的真情實(shí)感,是發(fā)自內(nèi)心深處的聲音。”他又說:“比起當(dāng)年魯藝的師長們和老同學(xué)們以及從延安出去的廣大干部,無論在文藝創(chuàng)作或其他工作上,自己的貢獻(xiàn)都很少,每次回想起來總是深感愧疚。不過,當(dāng)想到整個(gè)延安,想到這個(gè)名字標(biāo)示的偉大歷史內(nèi)容和輝煌業(yè)績,卻不能不永遠(yuǎn)為之驕傲。想到作為它隊(duì)伍中當(dāng)年的一名小兵和今天還活著的一名老兵,我不能不感到無比榮幸。”在這里,我們可以看到賀敬之自覺地將自己歸為革命隊(duì)伍中的一名“小兵”和“老兵”,現(xiàn)在賀敬之已經(jīng)95歲了,但仍然“老驥伏櫪,志在千里”,保持著一個(gè)人民詩人的本色。

如今,距離這首詩最初創(chuàng)作的1956年,已經(jīng)過去63年了,當(dāng)年賀敬之和西北五省(區(qū))的青年在楊家?guī)X上所栽種的那些小樹苗,早已長成了參天大樹,而他創(chuàng)作的這首詩歌也代代相傳,將永遠(yuǎn)銘刻在中國人的記憶之中,不斷啟示著我們?cè)谛聲r(shí)代要繼承延安精神:不忘初心,繼續(xù)前行!

(作者:李云雷,系作家、評(píng)論家,《文藝報(bào)》新聞部主任)

相關(guān)鏈接: