李賀 鬼才的抑郁人生

李賀畫像

唐憲宗元和二年(807),十七歲的李賀來到洛陽,準備在科舉考試上一展鋒芒。他當時很年輕,但早已是名揚天下的神童,“七歲能辭章,名動京邑”(《唐才子傳》)。即便在天才云集的唐代詩壇,這般早慧也頗為罕見。大文豪韓愈便驚嘆:“若是古人,吾曹或不知,是今人,豈有不識之理?”

此前,韓愈已見識過李賀的才華。李賀不滿二十歲,在沒有去過邊塞、毫無從軍經歷的前提下,竟然寫出一首精彩的《雁門太守行》,其意象、筆法、意境都堪稱絕妙:“黑云壓城城欲摧,甲光向日金鱗開。角聲滿天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。半卷紅旗臨易水,霜重鼓寒聲不起。報君黃金臺上意,提攜玉龍為君死。”

在洛陽,韓愈又親眼目睹了李賀的超凡之才。李賀拜謁韓愈時,寫了一首《高軒過》:“華裾織翠青如蔥,金環(huán)壓轡搖玲瓏。馬蹄隱耳聲隆隆,入門下馬氣如虹。云是東京才子,文章巨公。二十八宿羅心胸,九精照耀貫當中。殿前作賦聲摩空,筆補造化天無功。龐眉書客感秋蓬,誰知死草生華風。我今垂翅附冥鴻,他日不羞蛇作龍”。這是極佳的“見面禮”,不僅開篇就給足了韓愈面子,同時也書寫了自己的豪情壯志。尤其是“東京才子”和“文章巨公”這對修辭,不僅把韓愈捧為文壇巨擘,也把自己的地位順便抬高了。

李賀當然有資格自稱“才子”。只是,很多才子都會收斂自己的鋒芒,盡量低調、謙虛一些。但李賀正處于年少輕狂的年紀,又沒吃過仕途上的苦頭,在滿心期待著屬于自己的高光時刻時,他就要高調地展露才華。韓愈對這位狂傲的后生,并沒有絲毫責備,反而更加欣賞他了。那時,李賀自我感覺非常好,畢竟他既滿腹經綸,才華橫溢,又有韓愈等名家的推薦,應該能在科舉里拔得頭籌。

諧音導致的落榜人生

生活總是很難一帆風順,在關鍵時刻的特殊遭遇,足以讓命運變得荒誕。李賀雖有天賜之才,卻也難逃多舛命途的傷害。有妒忌李賀者放言,李賀之父名為李晉肅,“晉肅”與“進士”讀音接近,出于避諱,李賀就不應該考進士。

顯然,這樣的說辭是無比荒唐的,韓愈急忙寫了一篇《諱辯》,來反駁流言蜚語。這篇文章洋洋灑灑,引經據典,從孔夫子講到漢武帝,又扯到呂后的名字,甚至直言:“父名晉肅,子不得舉進士,若父名‘仁’,子不得為人乎?”這已經是非常淺白的道理了。其實,韓愈本來不需要辯護,有常識的人都知道李賀不應該被所謂的父名問題耽誤前途。但是,李賀最后還是沒獲得進士的資格,他只能在痛苦和無奈中離開京城。

從此之后,李賀性情大變,再也不是那個狂傲不羈的天才少年了。他似乎一夜之間老了幾十歲,從朝氣蓬勃的年輕人,變成苦悶壓抑的中老年人,他的創(chuàng)作風格也愈發(fā)孤倔、奇詭,如同一個長年抑郁的病人,既不能與這個世界和解,也不能放過自我。他的內心始終在糾結著,掙扎著,現實的逼仄空間不斷擠壓著他,無盡的天穹降下沉重的黑幕,狠狠砸向他敏感而脆弱的內心。

李賀與那些落榜文人不同,他知道自己考不上進士,并非沒有才華,也不是因為缺乏名家推薦,純粹是因為莫名其妙的因素。如果李賀的父親不叫這個名字,或者沒有奇怪的避諱規(guī)定,他又怎么會徹底失去考進士的資格呢?李賀無法說服自己接受現實,等待他的只能是看不到希望的未來。

就這樣在苦悶中過了四年,到了元和六年(811),有人推薦他做了奉禮郎,是個從九品的基層小官,根本沒什么政治前途,想在這個職位上建功立業(yè)是不可能的。李賀勉強接受了現實,但短暫的從政經歷,又讓他看到官場黑暗,他的內心愈發(fā)苦痛、孤獨了。

在這黑色世界里的唯一光亮,或許就是他結交的幾位朋友了,他們大多是寒門書生,雖有才學,卻總是懷才不遇,難有施展抱負的機會。其中有個名叫沈亞之的人,與李賀的關系特別好。李賀對待他如同親兄弟,也希望他能在京城憑借科舉一鳴驚人。然而,真實的社會總是殘酷的,現實總是令人難以如愿,沈亞之與歷史上無數藉藉無名的讀書人一樣,也在科舉中落榜了。而且,他經濟條件不好,沒法一直考下去,只能離開京城了。李賀無比傷心,寫詩贈言:“文人沈亞之,元和七年以書不中第,返歸于吳江。吾悲其行,無錢酒以勞。又感沈之勤請,乃歌一解以送之。”雖然有不少慨嘆、傷感之語,但李賀還是在盡量安慰好友:“吾聞壯夫重心骨,古人三走無摧捽。請君待旦事長鞭,他日還轅及秋律。”這大概也是李賀能說出的為數不多的樂觀之語了。

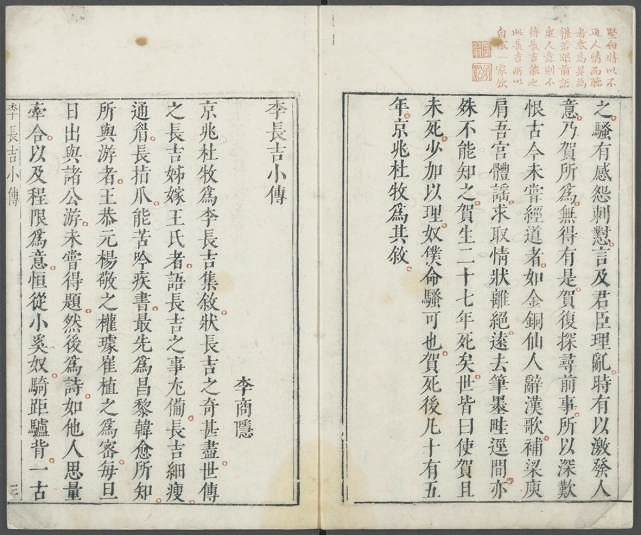

李商隱撰《李長吉小傳》

身心俱勞而英年早逝

李賀見身邊的朋友一個個離去,也不想繼續(xù)在京城官場底層繼續(xù)呆下去了,便回到老家,從此不問政事,或游歷錦繡河山,或與友人唱和。似乎只有這樣,才能讓他勉強打起精神,才能漸漸忘卻那些痛苦的記憶。

但是,李賀的身體也漸漸垮了。他本來就身形消瘦,又在推敲詩文時廢寢忘食,嘔心瀝血,終于透支了身體,年僅二十七歲便去世了。李賀在身后留下了大量詩文,其中不少作品都是他死前的幾年寫的。越是逼近生命的終點,他的筆觸越是冷峻,甚至不避諱死亡意象。這也讓李賀的詩歌極具個性,常有陰郁、寂冷的意境,再加上意象繁復多樣,呈現之狀,更像是西方神秘主義風格的油畫,而非清冷的中國古典水墨畫。

李賀的詩歌雖然是冷色調的,卻也是繁雜的,不斷重疊、互斥的意象,讓其變得更加奇特、詭異了。世人稱他為“鬼才”或“詩鬼”,這既有創(chuàng)作風格上的評價,也是對他人格特質的定義。只不過,到底是他作品里的“鬼氣”摧毀了他的身體,還是他心里的“鬼氣”影響了他的創(chuàng)作風格,其中先后與因果,后人已經難以斷言了。

李賀開始在詩歌里直面死亡,在憑吊或追思古人時,也難掩內心的苦悶。他在為南齊名妓蘇小小之墓而題寫的詩歌中,筆觸非常陰冷:“幽蘭露,如啼眼。無物結同心,煙花不堪剪。草如茵,松如蓋。風為裳,水為佩。油壁車,夕相待。冷翠燭,勞光彩。西陵下,風吹雨。”蘇小小在歷史上很可能不存在,只是流傳于民間故事里的美人,與其說她活在氤氳的西湖之畔,不如說她活在歷代文人墨客的想象和記憶里。李賀當然也不例外,他不僅是在寫蘇小小,也是寫自己的心境。至于蘇小小是否存在,他是否去過蘇小小墓,都不重要了。李賀能將奇妙的音樂具象化為生動的文字,能在書房里描繪萬里之外的戰(zhàn)爭場景,就足以證明他的超強想象力與創(chuàng)作力了。如此筆力,非天才而不能為之,李賀就是那個無需證明的天才,只是他的心病越來越重,無法支撐他寫出更多的華美詞章了。

到了二十六七歲的時候,李賀已經處于體弱多病的狀態(tài),他再也不是那個寫出“男兒何不帶吳鉤,收取關山五十州。請君暫上凌煙閣,若個書生萬戶侯”的豪情少年了,凌云壯志終究只是少年的一場幻夢,在絕望的世界里,能茍且地活著,已經是難得的“幸福”。李賀的思緒,很像一個歷盡世事的老者,在臨終之時,回望過去歲月,做出的“人生總結”。只是這個原本應該無比漫長的過程,在李賀身上極度濃縮為不到三十年。尤其是他人生的最后十年,是陡然的崩塌,是無窮的噩夢,苦痛像黏稠的血水一般,緊緊裹住孱弱的身體,他再也無力掙脫了。

李賀的早逝,與他長期精神郁郁寡歡有關,也跟他不顧健康地鉆研詩文有關。在李商隱為李賀而寫的小傳里,專門提到他有一個關于“錦囊”的習慣:

“背一古破錦囊,遇有所得,即書投囊中。及暮歸,太夫人使婢受囊,出之,見所書名,輒曰:‘是兒要當嘔出心始已耳。’上燈與食,長吉從婢取書,研墨疊紙足成之,投他囊中。”

可見,縱然天才如李賀,也需要長期積累與反復推敲,才能寫出那些出色的作品。在騎驢之時,在行走之中,他或許會醞釀新的創(chuàng)作題材,或許會琢磨一個意象的使用方法。一篇篇奇詭之作,就藏在錦囊里,生在驢背上……

如此嘔心瀝血,似乎真的是在與時間賽跑,李賀或許早就意識到生命有限,時光易逝,這才頻頻反常地透支身體。當然,還有一種可能,就是只有這樣,才能對抗無處不在的抑郁感,盡可能地保持內心的沉靜。

李賀曾寫過一首《苦晝短》,不如《李憑箜篌引》《南園》《馬詩》等作品有名,但我卻覺得它是李賀一半明亮、一半陰郁的生命的寫照,是李賀對時光與人生的慨嘆和思考:“飛光飛光,勸爾一杯酒……劉徹茂陵多滯骨,嬴政梓棺費鮑魚。”

沒有人能擺脫時間的影響,在飛逝的時光里,誰也不能永葆青春。但我們可以在有限的生命力活出精彩,這樣才不算虛度光陰。不必遺憾蹉跎歲月,那些命運不讓我們得到的東西,終究是得不到的,不如放手而去,珍惜現在擁有的幸福。不過,李賀雖然飽讀詩書,縱覽天下大事,安慰別人的時候也能勉強樂觀,但看待自我時,卻總是陷入無窮的苦悶,化不開的郁結,讓他的精神愈發(fā)萎靡了。

李賀確實有孤芳自賞的一面,但自古文人多狂傲,如此人格不算特別。然而,他的命運和身體底子,又不足以支持他施展抱負,上天賜予他的天賦與才華,反而成了某種可悲的“累贅”。李賀受累于此,卻也始終不甘于如此,他是不向命運低頭的,但終究還是被命運反噬了。

李賀越是精神抑郁,身體就越不健康,進而內心更加抑郁,造成了惡性循環(huán)。或許這對文學創(chuàng)作有點好處,但這卻是李賀自己的悲劇,是一場不會醒來的噩夢,是一種無力言說的失敗。回望這位“鬼才”的人生,年少豪言也好,憤懣慨嘆也罷,最終都為某種解不開的抑郁做了“背景板”,令人唏噓。