黃德海:文史星歷,近乎卜祝之間 ——史的職守與變遷

一

大概因為是上古,世界真的還很年輕,人在日月星辰之下,直立于大地之上,面對每一個日新又新的時日,做自己該做的事,后世的愁腸百結仿佛還不曾降臨,很多唱出來的歌謠,都有著健朗開闊的氣息。有時候,是《卿云歌》這樣的坦然鋪陳:“卿云爛兮,糾縵縵兮。日月光華,旦復旦兮。明明上天,爛然星陳。日月光華,弘于一人”;有時候,是《擊壤歌》這樣的太平無事:“日出而作,日入而息。鑿井而飲,耕田而食。帝力于我何有哉”;有時候,又是《伊耆氏蠟辭》這樣的虔心祝禱:“土反其宅,水歸其壑。昆蟲毋作,草木歸其澤。”世間的一切都那樣切身,自然生生不息的不仁還沒有被指為敵意,辛勞的耕作也沒什么值得抱怨的,人便也成了天地所生的草木,當春而發(fā),經(jīng)冬則凋,隨四時走完自己的生命歷程,無心以枯榮。

不管是集日月光華于一人的政治人物,還是隨著日升日落作息的農(nóng)人,亦或是祝禱風調雨順的祭祀者,雖然各有不同的方式,都無一例外地與勞作和時日有關——如同荷馬史詩中的勞作是爭戰(zhàn)而赫西俄德的勞作是耕種。吳雅凌《勞作與時日箋釋》寫道:“從某種程度而言,學習自然神啟的智識,就是學習認識時序女神,因為,她們‘時時關注有死的人類的勞作’,在人類城邦中起著再重要不過的影響。”或許可以由此推斷,上面詩行里的健朗和開闊,并非只因為民風淳樸,而是里面有扎扎實實的勞作。那些始終纏在手上的事,無論是政務、祭祀還是耕種,踏踏實實調適了每個人的身心。更重要的是,每天每夜的光陰,即便怎樣艱難吧,對做事的人來說,可能并非災難,而是安慰,就像《勞作與時日》里的詩句:“不論時運如何,勞作比較好。”

除了勞作與時日,開頭的引文里還或明或暗地有著圣王或天帝(可以在某種意義上包含神)的身影。據(jù)說,《擊壤歌》是“帝堯之世,天下太和,百姓無事,有老人擊壤而歌”;上面沒有全引的《卿云歌》,則是“舜將禪禹,于時俊乂(按才德出眾的人)百工,相和而歌《卿云》”;《伊耆氏蠟辭》出現(xiàn)的前因,是“蠟也者,索也。歲十二月,合聚萬物而索饗之”,即求索眾神而盡祭之。為什么“不識不知”之后,非要有個“順帝之則”,無神無王的自在不好嗎?神和王是一個安穩(wěn)的人世必需的嗎?

《老子》通行本第二十五章:“道大,天大,地大,王亦大。域中有四大,而王居一焉。”經(jīng)典系統(tǒng)解“域中四大”,各有側重——王弼致思于玄理:“凡物有稱有名,則非其極也。言道則有所由,有所由然后謂之為道,然則是道,稱中之大也,不若無稱之大也。無稱不可得而名,曰域也。道、天、地、王皆在乎無稱之內,故曰,域中有四大者也。”河上公似乎更強調修身之一面:“(解前句‘遠曰反’謂:言其遠不越絕,乃復反在人身也。)道大者,包羅天地,無所不容也。天大者,無所不蓋也。地大者,無所不載也。王大者,無所不制也。”李約則將修持與治國結合:“道者,清凈自然之道也。德者,以法久而失,修而得之謂之德也。故曰道大,天大,地大,王亦大,是謂域中四大焉。蓋王者,法地、法天、法道之三自然妙理,而理天下也。”

四大之中,道和天地都有極高的概念級別,怎么推舉都不會有人起疑。最難解的,其實是“王”,怎么就跟道、天、地放在一起了?這疑問不是現(xiàn)代才有,歷來的解說多致力于此,大概正說明了人們早已心生疑竇。有人認為,王應該跟道和天地一樣,胸懷闊大,善于容納人的缺失,“能包裹之也”;有人則理解成權力的當然,“人君當神器之重,居域中之大”;有人確信這是王者的尊貴,以其能“參贊天地之化育”;還有人解為王居天地之間,可以從中燮理。徐梵澄《老子臆解》,大概是感受到三權分立的時代氣息,因而獨出新意,認為對王尊重的同時有所限制:“‘國中有四大’(按帛書本“域”作“國”),‘道’為首而‘王’居末。蓋先秦諸子,必有所秉以凌駕統(tǒng)治權威者。雖孟子亦以晉、楚之富為言,以‘天爵’與‘人爵’抗衡。他如陰陽五行災異之說,皆所以怵人主者也。老子于此說‘王’之大,尊之矣,然而末之也。”

這些解說,讓我們不得不考慮,老子將王作為“域中四大”之一,是不是暗示著一種人類的基本境況?或者更廣泛地說,人無法脫離共同體而生活,政治是屬人的必然命運?《人間世》里,莊子借孔子之口講,“臣之事君,義也,無適而非君也,無所逃于天地之間”。亞里士多德《政治學》里的說法是,“凡隔離而自外于城邦的人——或是為世俗所鄙棄而無法獲得人類社會組合的便利或因高傲自滿而鄙棄世俗的組合的人——他如果不是一只野獸,那就是一位神祇”。進一步推論,“域中四大”中的道、天、地、王,是不是概述了人類生活中最為核心的要素,把人必須效法的天,不得不依賴的地(隱含著與天地密切相關的神),需要認知的世界運行方式,以及無往而不在的君王,用極簡的方式提示了出來。這真是非凡的洞察力,非大哲人不辦,怪不得徐梵澄說,“其思想組織之精嚴若此,此老子之所以可貴也”。

當然,以上所論,只是與人相關的一個事實,遠遠不是全部,否則,對自己文字“損之又損”的老子也不用寫五千言了對吧?即使把討論局限在“域中四大”,仍然題有剩義。比如,《勞作與時日》開始講神話的時候,起首就是“神們藏起了人類的生計”:“這里的神話敘事起始于掩藏真相,呼應《神譜》中的說法。普羅米修斯反宙斯,一系列計謀的秘訣就在掩藏。”這是不是說明,人除了對神至誠的祈禱,隱秘的反抗也是題中應有之義?對王,作為民的人,是不是也需要有掩藏的舉動?這問題涉及太廣,暫且按下不表,我想說的重點是,前面的歌詩涉及了社會的方方面面,好像要說的都已經(jīng)說了,可仔細琢磨起來,仿佛有什么重要的東西隱藏在文字里面,我們還沒有觸及。這個隱藏起來的東西,會是什么呢?這疑問在心里存了很久,直到有一天翻看《尚書大傳》,讀到了《卿云歌》可能更早的前因——

維十有四祀,鐘石笙管變聲樂,未罷,疾風發(fā)屋,天大雷雨。帝沈首而笑曰:明哉!非一人之天下也,乃見于鐘石。

“維十有四祀”即舜在位第十四年,這就讓人意識到,文中的樂聲之變,天氣之感,舜帝的點頭笑語,都隱藏著一個記錄者。上面所舉那些如日如月的贊美也好,太平無事的坦然也罷,包括虔心的祈禱和鄭重的囑咐,甚至是體道者的傳心之言,在著述成為人人可能的事情之前,都需要一個審慎的傳言者。這個傳言者,起碼在上古,并非恭謹如儀地寫下帝王的起居注,而是要有與言說者同等甚至高于他們的胸懷和眼光,能夠在每個日常里辨認出那些稱得上重大的內容,然后用恰當?shù)姆绞接涊d下來,把空間里的精華攜帶進時間。我們今天能有幸領略那些偉大心靈的從容舉動,讀得到“非一人之天下也”這樣氣象萬千的壯闊之言,端賴于那些聰明睿智的傳言者。這個把人世間的卓越鏤刻在文字中的記錄者群體,在中國很早的時候,應該就叫做“史”。

二

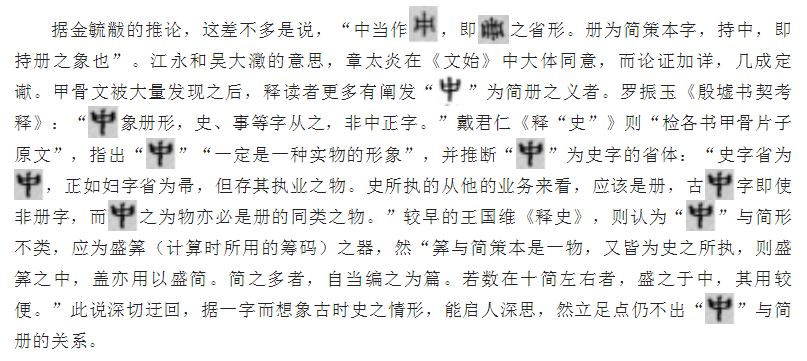

我們心目中的記事者,又有一層記載過去之事的意思,那么,記載當下之事者,是否也可以稱為史呢?1940年代,在《中國史學之起源》中,朱希祖反復申明:“記事者,即后世之書記官,此為本誼;歷史官之史,乃引申誼。”金毓黻由此而推論之:“現(xiàn)代檔案,即為他日之史料,古人于檔案外無史,古史即天府所藏之中也。”即便文字未生之前的結繩記事者,也可以在書記官的意義上追稱為史官。所謂書記官,金毓黻云,“史之初職,專掌官文書及起文書草,略如后世官署之掾吏”,即與后世的秘書或書記類似。朱希祖對書記官和歷史官的區(qū)分,漸漸得到認可。1970年代末,王爾敏《史學方法》斷言:“史官掌秘書之職,為近世學者普遍承認,毫無疑義。”

從上面的羅列能夠看出,雖然“五經(jīng)無雙”的許慎早已遭到質疑,但因后世對“史”的基本印象,解說仍然與能書寫的簡冊相關,也即與經(jīng)典確認的屬于記錄系統(tǒng)的史脫不開干系。再說得確切些,以上諸說始終沒有離開史是“記事者也”這一思路。這正是經(jīng)典的力量。總體來看,雖然有追溯至堯舜甚至更早的部分,傳世五經(jīng)的核心,是有周一代的革命建國與理想政制。這一軸心經(jīng)典的斷代選擇,既在思想層面給社會提供了穩(wěn)定的精神支持,也把一個共同體的認知圈定在某個頗大的范圍之內,提供精神性保護的同時,也造成了思想上的限制。經(jīng)典其實跟任何事物一樣,也難以避免時間的推排消蝕,最終都會陳舊破敗,被無常席卷而去,只是因為其生命周期太長,往往會被我們忽視。這個無常席卷的過程一直不曾停頓,并且會在某個時候出現(xiàn)臨界點——比如五經(jīng)之于清末,呈現(xiàn)雪崩式的坍塌。臨界點上的群體,就不得不迎面遭遇一個天經(jīng)地義的精神世界倒塌的過程,有些人會因此崩潰而頹喪沉淪,極端者甚至要以身殉之;有些人則對經(jīng)典重賦意義,以期恢復其飽滿的活力;更有一部分人會振衣而起,根據(jù)變化的時代狀況,試著重建新的經(jīng)典系統(tǒng)。

這個崩潰和重建的過程,傳統(tǒng)經(jīng)典系統(tǒng)的圈定范圍桶底脫落,精心述作過的有周一代文化不再是唯一選擇,原先被經(jīng)典封存的能量持續(xù)涌出,此前不夠雅馴的文化就此有了新的意義。對“史”字的解釋,便也逐漸離開了此前的“記事者也”范圍,向具體事務和神明祭祀兩個方向擴展。1960年代,屈萬里在審閱一篇文章時表示:“史字上半所從之□(按,‘之’后有一空格,疑有脫字,似應為‘圖片’上之‘圖片’),絕非簡冊之形。因冊字習見于甲骨文及金文,絕無作圖片者(甲骨文往往以‘史’為‘事’)。”1980年代初,胡淀咸的《釋史》一文,考察多種甲骨和金文,確立了史與事之間的關系:“‘史’和‘事’,原就是一個字。所謂史官實是任事之官,史、御史、大史、卿史都是由它所執(zhí)掌的事務而得名的。”從這個方向看,史與事的貫通,正是高層文化跟具體事務的溝通——或許在起始的時候,史官就并非一直高居廟堂,秉持著抽象的中正之德,目光如炬,執(zhí)簡運筆——那些經(jīng)典系統(tǒng)中致力于精神層面的人,在更深的意義上,一直就沒有脫離基礎性的勞作與時日。

不止庶事,仔細推敲起來,恐怕連神明祭祀之事,也無法離開具體的勞作。勞榦大概就是發(fā)現(xiàn)了其間的關聯(lián),在《史字的結構及史官的原始職務》中,他便認定史的起源與弓鉆有關:“在史字中其所從的圖片就是一個弓背向下的弓形,金文及甲骨凡從弓的字,弓都是對側面的,這都是射箭的弓,只有這個弓形的弓背向下,對于弓鉆的形狀,正皆符合。”手持弓鉆的史,主要是鉆燧改火和攻治龜甲。鉆燧不消說需要弓鉆,攻治龜甲其實也在所難免:“龜甲是比較堅硬的,為求得卜兆先要在預備灼火之處,把它刮薄,因為硬難以刮薄,因此便先鉆,然后在鉆處再用鑿擴大。”如此手上有具體之事的史,當然不會跟抽象的中正無關。王國維《釋史》云,“中正,無形之物德,非可手持”。李宗侗《史官制度——附論對傳統(tǒng)之尊重》承接此義,分析鞭辟入里:“中正是表示無形的物件;而最初的人所表示的物品多半是有形的。所以不可能以手持無形的物,這是不合于古人的思想的。”

(節(jié)選)