趙致真:古遠(yuǎn)清學(xué)長(zhǎng)和《珞珈山文藝》

2022年12月格外寒冷。大疫過(guò)處,如梳如篦。我自己也感染新冠肺炎住進(jìn)了醫(yī)院。科技界和文化界精英的訃聞令人漸漸麻木,但古遠(yuǎn)清學(xué)長(zhǎng)逝世的噩耗,仍讓我悲從中來(lái),黯然神傷。

我和古遠(yuǎn)清學(xué)長(zhǎng)絕非一般的泛泛之交,我們相識(shí)相知整整60年了!

1962年,我考到武漢大學(xué)中文系。和高年級(jí)的同學(xué)一起住在四區(qū)學(xué)生五舍。有天傍晚,身材敦實(shí)、面孔白皙的1959級(jí)學(xué)長(zhǎng)古遠(yuǎn)清找到我,操一口廣東普通話說(shuō),系里正籌辦一本《珞珈山文藝》,想邀請(qǐng)我做編委。我自然受寵若驚,欣然領(lǐng)諾。這是我人生頭一次參加社團(tuán)文化活動(dòng)。

后來(lái)了解到,1962年3月“廣州會(huì)議”的春風(fēng)吹到珞珈山,中文系急于恢復(fù)朝氣,提升活力,恰好在校團(tuán)委做通訊干事的古遠(yuǎn)清提出倡議,辦一份校園刊物《珞珈山文藝》,于是很快得到了肯定和支持。

接著召開(kāi)籌備會(huì),確定《珞珈山文藝》為16開(kāi)油印本,面向全校發(fā)行;“刊登反映大學(xué)生活的小說(shuō)、散文、詩(shī)歌,包括當(dāng)代文藝評(píng)論和翻譯作品”;由武漢大學(xué)中文系團(tuán)總支和學(xué)生會(huì)主辦;系學(xué)生會(huì)主席、1958級(jí)郭朝緒擔(dān)任主編,古遠(yuǎn)清擔(dān)任副主編,主持日常工作,1960級(jí)劉衛(wèi)祖擔(dān)任副主編,負(fù)責(zé)印刷發(fā)行;每個(gè)年級(jí)出一位“筆桿子”擔(dān)任編委;何國(guó)瑞、陸耀東、易竹賢老師擔(dān)任顧問(wèn)。我作為年齡最小的一年級(jí)新生,是以仰望和渴慕的心情參加編委會(huì)的。

還記得那次和古遠(yuǎn)清一起從四區(qū)新飯廳打飯回來(lái),路上聽(tīng)他邊吃邊說(shuō)《創(chuàng)刊號(hào)》的籌備進(jìn)展和旗開(kāi)得勝:由郭朝緒、宣鳳華等學(xué)長(zhǎng)出面三求四請(qǐng)。劉博平教授為《珞珈山文藝》書(shū)寫(xiě)了刊名;劉永濟(jì)教授和沈祖棻教授各作了一首《水調(diào)歌頭》;李建章教授寫(xiě)了小說(shuō)《老章和六一亭筆記》;胡國(guó)瑞教授寫(xiě)了《淺談辛棄疾的“永遇樂(lè)”》;何定華副校長(zhǎng)送來(lái)了題詞……在中文系,這種規(guī)格是超常越輩、空前絕后的。古遠(yuǎn)清也在創(chuàng)刊號(hào)上發(fā)表了《藝苑趣談(之一)》。還有不少青年教師和高年級(jí)同學(xué)踴躍投稿,其中的袁步凡、袁茂余、劉虔等學(xué)長(zhǎng)已經(jīng)在文壇聲名皎然,可見(jiàn)《珞珈山文藝》的誕生是群呼群應(yīng),眾擎眾舉的。

只可惜當(dāng)時(shí)“自印自發(fā)”的條件太差了。“三年困難時(shí)期”剛過(guò),一臺(tái)油印機(jī)十分簡(jiǎn)陋,據(jù)說(shuō)還要公安局備案才能買(mǎi)得到。紙張更非常粗糙低劣,不僅黑而且有疙瘩。我沒(méi)有多參加勞作,但非常欽佩劉衛(wèi)祖親自設(shè)計(jì)繪畫(huà)和彩色套印的《珞珈山文藝》封面。還在一樓宿舍看過(guò)高年級(jí)同學(xué)刻蠟板——這是《珞珈山文藝》技術(shù)含量最高的工序:將蠟紙鋪在布滿細(xì)紋的鋼板上,拿一只鐵筆沙沙刻寫(xiě)。用力輕了顯不出字跡,用力重了會(huì)劃破蠟紙,刻錯(cuò)了就用香煙頭湊近烤一下,讓蠟融化后重刻。油印機(jī)的學(xué)問(wèn)也很深,小心翼翼把蠟紙鋪在紗網(wǎng)上夾緊,邊緣對(duì)不齊就會(huì)漏墨,推輥?zhàn)佑昧Σ划?dāng)將引起蠟紙折皺,油墨不均勻又會(huì)讓版面看上去像“瘌痢頭”。我?guī)兔ψ鲞^(guò)疊紙和裝訂工作。總見(jiàn)到古遠(yuǎn)清喜氣洋洋地忙進(jìn)忙出,臉上常常滑稽地粘著幾處油墨。

這種油印本的《珞珈山文藝》大約一共出版了5期。每次墨跡未干,便被爭(zhēng)搶一空。因?yàn)樽疃嘤∷扇俦荆透@得物稀為貴。如今回想起來(lái),剛剛度過(guò)饑荒的學(xué)子不僅需要物質(zhì)食糧“喂飽肚子”,同樣需要精神食糧“喂飽頭腦”。而“發(fā)表”是一種天然的追求和抱負(fù),《珞珈山文藝》雖然菲薄粗糙,卻幾乎是當(dāng)年實(shí)現(xiàn)“發(fā)表”夢(mèng)想的最佳園地。

1962年下半年,“千萬(wàn)不要忘記階級(jí)斗爭(zhēng)”的口號(hào)越來(lái)越響。《珞珈山文藝》編委會(huì)也變得嚴(yán)肅了許多。盡管《珞珈山文藝》編委會(huì)很自律,但大約是為了避免變成“同人刊物”,1963年初,《珞珈山文藝》收歸武漢大學(xué)校黨委宣傳部直接主管了,成為校刊《新武大》的副刊,由楊小巖擔(dān)任主編。保留《珞珈山文藝》的名號(hào)和古遠(yuǎn)清為首的編委會(huì)原班人馬,并從此變成了正規(guī)美觀、清晰易讀的鉛印版。“化蛹成蝶”的《珞珈山文藝》并沒(méi)有染上多少“官氣”,也發(fā)表了不少好作品。而古遠(yuǎn)清一直在盡心竭力,維系著《珞珈山文藝》的上和下睦和大趣高格,直到他1964年畢業(yè)……

多年來(lái),每當(dāng)我從媒體上看到古遠(yuǎn)清新的成果和貢獻(xiàn),就會(huì)感到由衷的高興和欣慰。和同學(xué)朋友們談起古遠(yuǎn)清,幾乎眾口一詞,口碑載道。大家稱他是“干凈的讀書(shū)人,純粹的學(xué)問(wèn)家”。

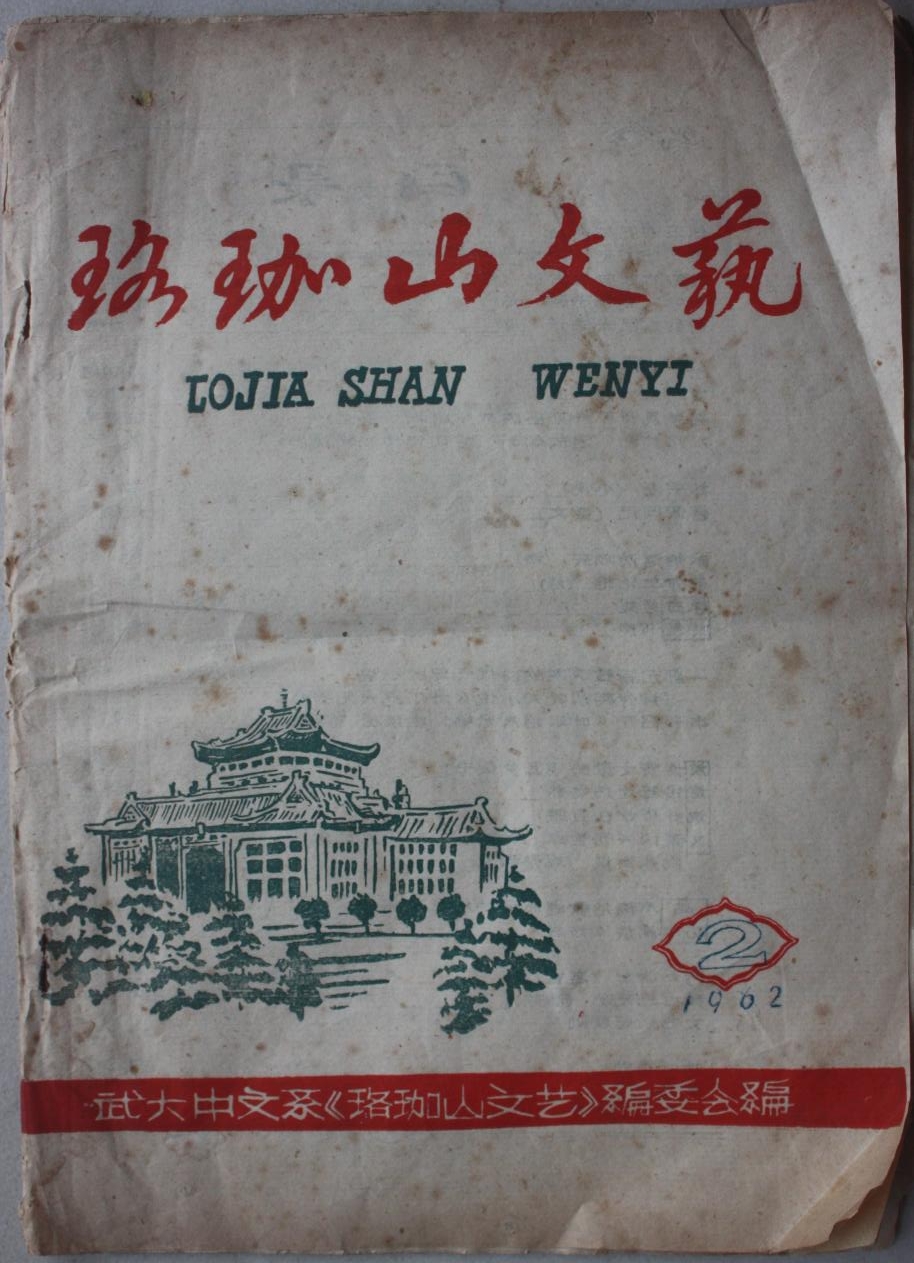

深深感謝互聯(lián)網(wǎng),讓我們這對(duì)老友在晚年成了微信好友。古遠(yuǎn)清給我發(fā)來(lái)了他許多著作的電子版,我也給他寄去過(guò)幾本自己新出的書(shū)。但我們“微信聊天”最熱烈和不倦的話題,還要數(shù)《珞珈山文藝》。他給我發(fā)來(lái)了一張《珞珈山文藝》第二期封面的照片,還有1963年《珞珈山文藝》被《新武大》“收編”后的同仁合影;我則把珍藏的《珞珈山文藝》創(chuàng)刊號(hào)和第一屆編委會(huì)合影找出來(lái),掃描成高清圖片發(fā)過(guò)去。讓他驚為“文物”和“瑰寶”。古遠(yuǎn)清還一一訂正照片上的名字,向我娓娓訴說(shuō)每個(gè)編委畢業(yè)后的人生際遇和命運(yùn)沉浮。聊到最后,自然少不了互道珍重和彼此勉勵(lì)。2022年6月3日,古遠(yuǎn)清還特意發(fā)微信提醒我,觀看央視一套晚8點(diǎn)端午節(jié)晚會(huì)。其中“屈原與余光中對(duì)話《歸鄉(xiāng)》”,是他參與創(chuàng)作的節(jié)目。

古遠(yuǎn)清學(xué)長(zhǎng)的文學(xué)人生,是一條支脈眾多的大河。2022年12月匯入了海洋。而追蹤尋跡,沿波討源,《珞珈山文藝》正是這條大河的濫觴和起點(diǎn)。

1963年1月《珞珈山文藝》編委會(huì)成員合影

1963年10月《珞珈山文藝》轉(zhuǎn)為《新武大》副刊后編委會(huì)合影

《珞珈山文藝》創(chuàng)刊號(hào)封面

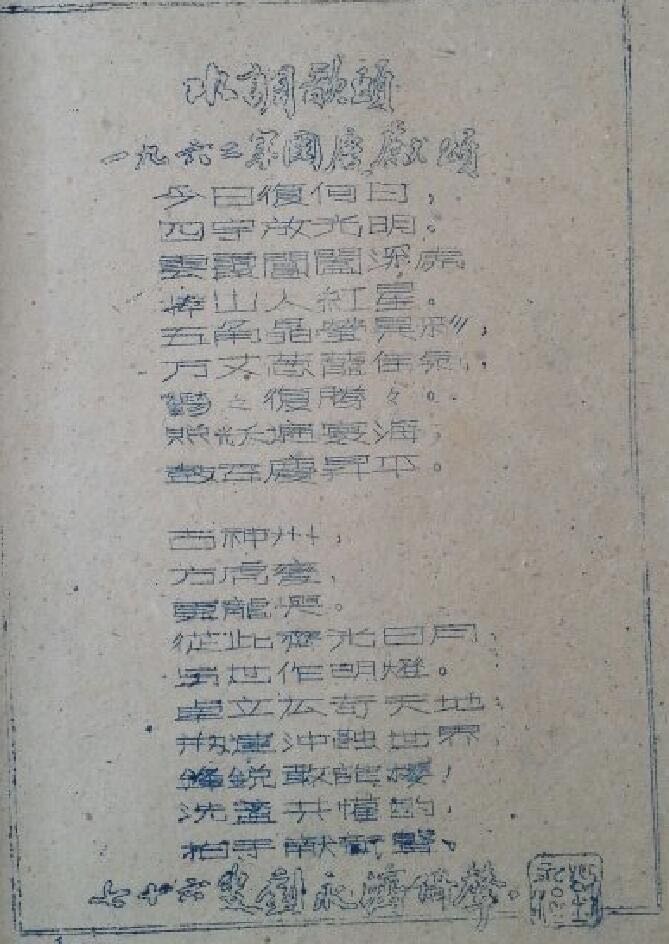

《珞珈山文藝》創(chuàng)刊號(hào)發(fā)表劉永濟(jì)教授詞《水調(diào)河頭》

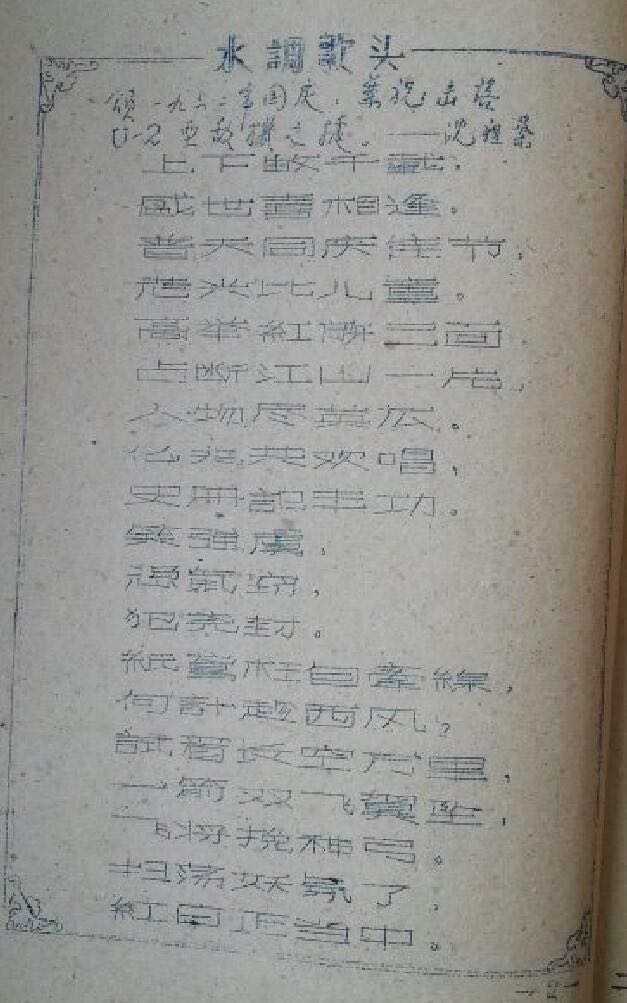

《珞珈山文藝》創(chuàng)刊號(hào)發(fā)表沈祖棻教授詞《水調(diào)河頭》

《珞珈山文藝》創(chuàng)刊號(hào)發(fā)表李建章教授(晦之)小說(shuō)《老章和六一亭碑記》

《珞珈山文藝》第二期封面

(本文圖片由作者提供)