1942年《萬象》“新年特輯”雜談

記得小時候,每逢春節(jié)來臨,心里總有著莫名的興奮,想著可以穿新衣,走親戚,吃大餐,放炮仗……隨著年齒漸長,日子越來越好,對春節(jié)的期待值反而逐年下降了。好在受到求知欲的驅(qū)使,物質(zhì)享受讓位于探求春節(jié)背后的年俗的文化需求。

關(guān)于新年,1932年知堂在《新年風(fēng)俗志·序》里下過如此斷言:“一年里最重要的季候是新年,那是無可疑的。換年很有點兒抽象,說換季則切實多了,因為冬和春的交代乃是死與生的轉(zhuǎn)變,于生活有重大關(guān)系,是應(yīng)該特別注意的,這是過年禮儀特別繁多的所以,值得學(xué)子調(diào)查研究者也就在這地方。”一語道出年的重要性與年俗的豐富性,對此深表認(rèn)同。

又鑒于我對平襟亞的興趣持續(xù)不斷,便想試著從他主持的《萬象》雜志1942年新年特輯入手,看看八十年前人們的新年觀。順帶著也對那些應(yīng)時詩文的文本加以分析,發(fā)掘其中的亮點,并對以平氏為中心的文人交際圈稍事觀照。

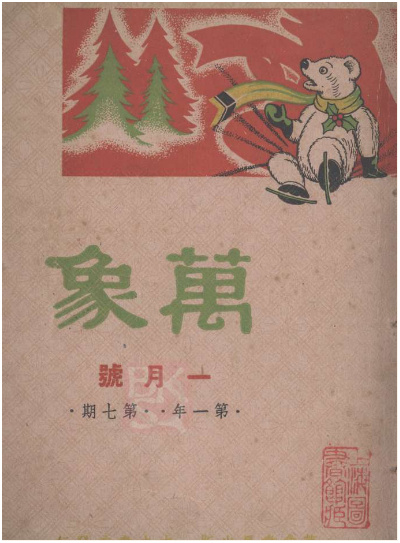

《萬象》創(chuàng)刊于1941年7月,是綜合性月刊;發(fā)行人平襟亞(1894—1980),江蘇常熟籍,是鴛蝴派小說家兼出版家。長期以來,學(xué)界對《萬象》的前后兩任主編陳蝶衣、柯靈的能力與貢獻(xiàn)研究得較為充分。而《萬象》月刊之所以能“在侵略者與賣國者共謀文化壟斷的淪陷區(qū)”,“以其嚴(yán)肅的編輯態(tài)度與靈活的編輯方式,在日偽嚴(yán)密文網(wǎng)中建構(gòu)了一個相對自由的呼吸空間”,亦離不開平襟亞的策劃與呵護之功。但這方面的研究,尚不多見。

《萬象》1942年新年特輯

何謂新年?

1941年底出的第6期,主編陳蝶衣在《編輯室》欄目的末尾,向廣大讀者發(fā)出邀約:“下期本刊,恰逢歲首出版,因此我們預(yù)備特辟一部分篇幅,出一個‘新年特輯’,以資點綴,歡迎讀者們以應(yīng)時的作品見賜。”

這里就產(chǎn)生了疑問,中國人概念里的新年究竟是公歷1月1日呢,還是春節(jié)?可以說這一問題的出現(xiàn),與中國的近代化進(jìn)程息息相關(guān)。

出于與國際接軌等諸多考慮,孫中山希望中國廢除舊歷,將新年與春節(jié)合而為一。于是在宣布就任臨時大總統(tǒng)的次日,發(fā)布《改歷改元通電》,規(guī)定“中華民國采用陽歷,以黃帝紀(jì)年四千六百九年即辛亥十一月十三日(按,即1912年1月1日)為中華民國元年元旦。”然而民間守舊勢力依舊強大,公歷紀(jì)年這一規(guī)定在各地未能通行。換言之,在歷法問題上,民國時期事實上施行了多年的雙軌制,即中國人竟有兩個新年。

晚年的平襟亞憶及,他是在1915年實足年齡20歲時來滬定居的。就在他長住此地的第四年,即1918年2月28日的游藝刊物《大世界》上,發(fā)表過一組八首七言詩,題為《夏歷滬上新年竹枝詞》,其中的第一首:“陰陽歷法兩周全,習(xí)慣偏難改自然。試問環(huán)球誰得似,中華一國兩新年。”便是對上述現(xiàn)象的藝術(shù)化概括。

隨著1928年東北易幟,南京國民政府名義上統(tǒng)一了中國。于是再次頒布條例,廢除舊歷,并強制執(zhí)行有年。而當(dāng)1941年底太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),日本人很快接手英租界,平襟亞開辦的中央書局、萬象書屋都開在四馬路(今福州路)平氏寓所,他所遭受到的心理沖擊無疑是巨大的:早在1937年秋,常熟淪陷,平氏的親弟弟慘遭日軍槍殺;而就在一年前的盛夏,他還因故被日本憲兵“請”去,棍棒加身,吃了28天冤枉官司。

1945年12月29日《申報》刊有一篇名為《重振國歷》的文章,將陽歷奉為正朔,并指出日本人怎樣在占領(lǐng)區(qū)大力提倡陰歷:“他們在虹口,興高采烈過陽歷新年,任我們過陰歷新年,表示中國是落伍,是守舊,是‘亡國現(xiàn)象’。……一般人認(rèn)為理所當(dāng)然,并有人認(rèn)為這是日寇的‘仁政’。至于中華民國的立國正朔,早已拋在九霄云外去了。”或許,《萬象》的“新年特輯”選擇放在公歷1月1日出,正反映出平襟亞自覺尊奉國歷正朔,一派凜然正氣。當(dāng)然也不必求之過深,或許只是習(xí)慣使然。

《萬象》第一年第七期中的“新年特輯”,包括了如下作品:

秋翁《王小二過年》、網(wǎng)蛛生《新人的一日》,是白話短篇小說;苗埒《記憶中的新年》、周鍊霞《新年回憶》和呂伯攸《新年話舊》,均為回憶性散文;何滿《年的故事》、魏楚卿《兔子燈》,應(yīng)該是讀者投稿;至于唐大郎的七言絕句《元旦》,則近乎補白文字。

筆名解析

秋翁和網(wǎng)蛛生都是平襟亞的筆名,他施展“一人分飾二角”的活劇,想必為了自己的刊物能走俏市場,索性“赤膊上陣”,近乎傾盡全力了。

這一行為,令我聯(lián)想起他十多年前一段不堪的往事。1926年3月,平襟亞因被呂碧城發(fā)現(xiàn)其所辦《開心》報有一篇寫“李紅郊與犬”的短文,是破壞其名譽,遂一紙訴狀將其告上公共租界的會審公廨。平氏迫于無奈,立即逃往蘇州,閉門寫起長篇小說《人海潮》。小說是在這年的10月份寫成的,那時呂碧城已遠(yuǎn)渡重洋,飄然離滬。在書的《著者贅言》里,平襟亞鄭重向讀者聲明,說本書是“小說家言,多半道聽途說,無稽之談,所謂空中樓閣,非真有其事,非真有其人,倘妄加推測,某人某事,則非予所知”。然而終究耐不住寂寞,在小說出版后,換個筆名“江不平”寫《人海潮索隱》,將人物背后的真人一一揭示。甚至自曝其本人分飾二角,化身為馬空冀和沈衣云:

〔馬空冀〕或即平襟亞。平昆山人,寓居海上多年,交游頗廣,性詼諧而又浪漫,不受羈勒,營出版事業(yè),恒別開生面,不喜步人后塵。曾編《中國惡訟師》與《刀筆菁華》兩書,風(fēng)行天下。去歲出《百大秘密》一書,連帶辦《開心》報,后以文字獲罪當(dāng)局,大受抨擊,曾避地之青島,現(xiàn)聞重來滬上,節(jié)后將重印《百大秘密》,而《開心》報亦將復(fù)活。此項消息,確否待證。

〔沈衣云〕書中主人翁,或即著者自況。著者何人,不必予索,即網(wǎng)蛛生也。或問網(wǎng)蛛生何人,請問沈衣云便知。

那么為何平襟亞會取“網(wǎng)蛛生”這么一個怪筆名,繼而辦起“中央”書店來呢?我猜或許與許地山的短篇名著《綴網(wǎng)勞蛛》(原刊1922年《小說月報》第13卷第2期)有關(guān)。請看該小說正文之前的開場詩的第一段:“‘我像蜘蛛,命運就是我的網(wǎng)’。我把網(wǎng)結(jié)好,還住在中央。”這帶有極強宿命感的詩句,對于剛剛經(jīng)歷了重大挫折、處于人生低谷期的平襟亞,是不是特別能觸動他,使他憬悟命運的撥弄呢?

作品分析(1)

切回主題,先看《王小二過年》,講述典當(dāng)行伙計王小二與東家一道外出公干,竟趁著戰(zhàn)事發(fā)生,盜取東家的財物,逃回去霸占典當(dāng)行,并誘奸老板娘,搖身一變成為暴發(fā)戶后,在新年祭祖時鬧出一場悲喜劇。

小說起首點明了故事背景,正是發(fā)生在不久之前:“雖然太平洋已經(jīng)為戰(zhàn)云所籠罩,太平洋變成了不太平;可是在上海租界的表面上,卻還風(fēng)平浪靜,安謐無事”。小說的高潮部分,是老板娘發(fā)出的吶喊:“你不要以為霸占了我的身體,就可以一切由你指揮,你只能霸占我的身,不能霸占我的心。我的心至今還是潔白無瑕。”從中不難讀出被壓迫的淪陷區(qū)民眾對日本侵略者的反抗精神。

注意到小說中有一段描寫,大有考據(jù)馀味:

原來王小二和王老五,是一母所生,他們共計兄弟五人,老三老四,都已亡故,老大王小一,是一位安貧樂道之士,戰(zhàn)前隱居在滬南何家支弄,簞食瓢飲,讀書養(yǎng)性,不問外事。事變以后,何家支弄的老家,毀于祝融氏,他為環(huán)境所迫,不得不搬到租界上來,賣文為活。他有一個別署,叫做陰風(fēng)閣主,朋友們登閣去瞧他,總見他坐在一張豹皮墊子上,手不停揮的寫作小說,只聽得稿箋上颼颼地起了春蠶食葉之聲。這小樓一角,雖名“陰風(fēng)”,卻是春意盎然,并沒有什么陰風(fēng)慘慘的景象。

——老大王小一,原型是住在何家支弄、擅寫言情小說的作家王小逸,平襟亞與之合作多年;陰風(fēng)閣主與豹皮,影射因風(fēng)閣主謝豹;稿紙上發(fā)出春蠶食葉之聲,來自平襟亞早年經(jīng)歷,具見其當(dāng)年的同住人朱鴛雛《情詩三百首》一書的自跋:“近得友虞山吳君(按,指吳虞公)與平君,皆能酒,列盞于楮墨之間,且飲且書,我三人者,均能作媚世之文,以字多即金多,取微資自貢。茍有人入此三人之國,但見攢頭及案,紙上起春蠶食葉之聲……”

記得魯迅在《我怎么做起小說來》里曾述及如何創(chuàng)造人物:“人物的模特兒也一樣,沒有專用過一個人,往往嘴在浙江,臉在北京,衣服在山西,是一個拼湊起來的腳色。”看來平襟亞也深諳此道吧。

《新人的一日》是篇滑稽小說,寫某報館印刷工人吳志新自從聽到本館記者孫鶴年的說教,立志做新人,遂在陽歷元旦那天一本正經(jīng)付諸實施,又是寫標(biāo)語,又是家庭訓(xùn)話,又動手糊新壁紙,并樣樣求新,點心要去吃新半齋,大衣要去新新公司買,去新都影院看電影……凡遇舊字就一臉不高興。然而畢竟收入不豐,皮夾里的積蓄很快用盡。次日晚間遇見孫鶴年,傾訴一番,孫聽后笑他只注重形式,意識并未革新。故事盡管荒誕,倒是反映出作者對于新年的“新”字,有著怎樣的真知灼見。因此不無現(xiàn)實意義。

作品分析(2)

苗埒即周楞伽(1911—1992),江蘇宜興人,筆名很多,諸如劍簫、華嚴(yán)、危月燕、王易庵、杜惜冰等等。周氏出道早,創(chuàng)作頗豐,題材多樣,形式不拘新舊。且交游廣闊,與新文學(xué)泰斗魯迅有過通信聯(lián)系。周楞伽與陳蝶衣相識,估計與《小說日報》有關(guān)系。他的這篇文章洋洋灑灑近五千字,回顧了三十年生命史中多次新年,其中“有一年的新年,留下了個永不泯滅的慘痛的印象,造成了我一生命運的大轉(zhuǎn)變”。

那是民國九年的新年,舅家的表兄擇定在這新年里續(xù)弦,我隨著母親同去吃喜酒,一連住了十多天,學(xué)校里的開學(xué)期也到了,上學(xué)那天恰好逢到暴風(fēng)雨,大概因為油膩吃多了的關(guān)系,外邪乘虛而入,到家后就生起一場大病來,一連病了半年多,那時城里并沒有良好的西醫(yī)和醫(yī)院,只好請中醫(yī)診治,結(jié)果生命總算被挽回來了,但卻由腸窒扶斯變成了中耳炎,使我的雙耳同時宣告失聰,直到現(xiàn)在還未復(fù)原,恐怕此生再也沒有復(fù)原之望了。

這可與多年后的回憶錄相印證。在1999年版《傷逝與談往》書中,提供更豐富的細(xì)節(jié):

1920年元宵節(jié)過后不久,我舅家的大表兄續(xù)弦,我跟著母親去吃喜酒,一連住了十多天,每天都是大魚大肉,我在家吃慣了素菜,一旦吃了這許多油膩,疾病早已潛伏在五臟六腑,待機發(fā)作。這年春天雨水特別多,清明前一天更是暴風(fēng)雨大作。在此以前我已患了感冒。這天在學(xué)校里聽課時,就已惡寒發(fā)熱,放學(xué)回家正值狂風(fēng)怒吼,大雨傾盆,我撐不住雨傘,被風(fēng)刮得把傘拖得團團轉(zhuǎn)。學(xué)校在城隍廟后面,距東廟巷舅家不遠(yuǎn),我如稍有打算,暫時不回家,到舅家去歇一下,或?qū)捵∫灰梗苓^這場暴風(fēng)雨,就不至于生病,即使生病也一定較輕,容易治好。可我年幼,沒有這種打算,只覺渾身淋得落湯雞似的跑到舅家不像樣,并且剛從舅家吃喜酒回家不久,無故又跑去,好像還想去吃白食,也不成話。于是勉強支撐著,一步捱一步地從南門到西門冒著暴風(fēng)雨回家,到家就昏迷不省人事,發(fā)著高燒,有一天一夜失去知覺。母親請了當(dāng)?shù)孛t(yī)張雅軒來看,說是極重的傷寒病,一連醫(yī)了一個多月才好。病好后耳朵就聾了……

其文還憶及1925年的第二次江浙戰(zhàn)爭,戰(zhàn)事一直拖到臘月廿八還未解決。作者當(dāng)時正在無錫參加表兄的婚禮,被交戰(zhàn)雙方堵在家里,擔(dān)驚受怕,飽受折磨。“我們在這圍城中,差不多度了一個多月,才隨著齊爕元軍隊的被解決,而脫離了這危險區(qū)域,踏上歸途。”后面拖了一句:“事后無錫人痛定思痛,便把城墻完全拆除了”,因不夠嚴(yán)謹(jǐn),被讀者來信指正:“查無錫之城墻拆除問題,雖曾經(jīng)縣政當(dāng)局建議,結(jié)果卒為紳商所阻,故并未拆除也,諒系作者苗君一時之誤,特此奉告。”主編陳蝶衣不得不自承“失察之咎”,并作及時更正。

又記錄1932年的新年,“那時我第一個女兒剛才誕生,恰巧逢著了一二八事變,全家由南市遷到法租界避難,好好的一個幸福的家庭,被炮火打成了粉碎。幸虧不久生活便又安定了下來,而我們從此也就住在租界上,不再回到南市去了”。字字泣血,滿是對侵略者無聲的控訴。

作品分析(3)

女畫家周鍊霞(1908—2000)擅長填詞,才調(diào)無倫。她與平襟亞、陳蝶衣都是小報界的活躍分子。其文亦精彩紛呈,陳蝶衣特地撰有推薦語:“周鍊霞女士的《新年回憶》,將極瑣屑的事也寫得十分風(fēng)趣;女藝人之筆,畢竟是不同尋常的。”

她原籍江西,生于湖南長沙,寫的是童年(十歲左右)時對新年的記憶,夾雜著江西與湖南兩地的習(xí)俗。臘月廿四過小年,一早起來,梳完頭打扮齊整,向附近的小朋友們拜小年。大家客客氣氣,學(xué)著大人的謙恭模樣。晚上用鉛絲做成球型,里面塞紅炭,系一根繩向空中舞動,美其名曰“打流星”。玩的過程有些險,差點引發(fā)火災(zāi)。廿五到廿九,敲鑼、跳凳子。大年夜不許說不吉利的字眼。晚上吃罷團圓飯,由專門的“走梳頭”婦女,為媽媽和姨娘們梳頭。之后在廳里燃炭火,設(shè)香案,給祖宗叩歲;十時后,親戚小輩來辭年,作者則跟著媽媽到長輩家,“照樣表演一番”。吃宵夜時,傭人們來叩歲,媽媽端出廣漆盤“發(fā)年賞”。父親拿出新羊毫筆,教她用紅紙條包在筆桿上,墨也同樣包好,預(yù)備“元旦發(fā)筆”。她忙累了,漸漸進(jìn)入夢鄉(xiāng)。大人們都在守歲,黎明時焚天香,放爆竹。

春節(jié)來了,爹爹發(fā)筆,她也寫了兩句話:“元旦大發(fā)龍鳳筆,爹爹最喜歡,希望全有得。”早餐后,爹爹穿紅風(fēng)兜皮馬褂,向東南方繞圈子,她和弟弟跟著,類似江蘇人兜喜神方。午飯后,大家打中覺。夜里耍錢。爹爹呷口茶,說出一則新年請客的歌謠:

新年不要請女客,

請五十,來一百;

走進(jìn)門,笑哈哈,

說起家常話,

眼淚鼻涕糊上壁,

吃吃咸,吃吃辣,

水缸淺半截,

溺桶高三尺!

其中充斥著貶低女性的陳詞濫調(diào),實不足為訓(xùn),但那些女客“聽了全打起哈哈”,新年就在“笑聲中悄悄溜過去了”。文章收束時,一句爹爹已“上天去了”,使讀者的思緒陷入苦澀,原先童趣充盈的散文,遂以哀傷氣氛收場。

呂伯攸是兒童文學(xué)家,卻以古茂的文言筆法回憶新年趣事。童年時,曾寫打油詩嘲諷小僮阿三在新年時賭博輸光賀年賞錢。1926年入中華書局任編輯,翌年陰歷元旦,書局按規(guī)定取消例假,須到局辦公,卻因管鑰匙的庶務(wù)醉酒沒來,大家只得立在門口吃冷風(fēng)。見此情景,同事陳蔭軒想出一句上聯(lián):“權(quán)為門外漢”,眾人思索半晌,無人屬對,陳先生笑著道出下聯(lián):“都是局中人”。可謂對偶工整,且語帶雙關(guān),令人擊節(jié)。文末談及賀年片,稱友人王君戰(zhàn)前在香港工作,新年中寄給他一個扁盒,上題“杏脯五兩”四篆字,思考再三,才醒悟那四字諧音“幸福無量”。

作品分析(4)

何滿的《年的故事》,此前未曾注意,近日展讀之后,不禁瞪大了眼睛,原來他寫的是年獸呵!這個版本的年獸周身長著鱗片,竟還是一頭海獸:

文章講述“我”在歲暮時拜訪友人“坤”,見他家墻壁上換了幾幅書畫,正中掛了一幅中堂,畫很陳舊,墨色極淡,“上面繪著一個穿了斜領(lǐng)寬袖的人,盤腿坐著,手里拿了一顆明珠,似乎在玩賞著。旁邊卻有一條尖角闊嘴,周身有鱗的魚形的東西,也在向那顆明珠凝望著。”畫上并沒有題款和署名,“我”不明就里,就問坤說:“這幅畫是什么意思?”坤還未回答,老太太卻接口道:“這就是‘年’,畫上面那條魚形似的東西就叫‘年’,它是一個噬人的妖怪,每逢年初一,由子時到天明為止,它就到人間來,撞開人家的大門,把人們當(dāng)做它最豐盛的早餐;所以人們到了大除夕,大家要坐到天亮,名目叫做‘守歲’,實在就是怕‘年’這個妖怪會來吞噬他們,因此不敢睡覺。還有門上貼著的紅紙條,也是對于‘年’的防御工程,據(jù)說‘年’最怕的是紅色,看見了紅就會掉頭而行,所以大家在年初一遇見了,都要互道‘恭喜’,就是因為沒有被妖怪吃掉而慶祝。”“那末,畫上的人又是誰呢?”“那是紫薇星,他知道新歲來臨的第一天,‘年’是要到人間去吞噬人類的,所以把自己煉成的丹,玩弄著逗引著它的視線,使她忘記了時刻,一到天明,她就不能再到人間去吃人了!”

——這也許便是拙文《年獸傳說探源》里天津附近流傳的年獸傳說的來源之一,并再次印證了我之前的判斷,即年獸傳說與紫微星年畫高度相關(guān)。

魏楚卿《兔子燈》短小精悍,點到即止。講述童年時代的“我”,每當(dāng)去外婆家賀年時,外婆總要在給壓歲錢之外,預(yù)備一盞兔子燈。“燈是外祖母用篾片親手扎的,紅眼睛,長耳朵,活動的尾巴,晚上燃點著一支小小的紅燭,牽了它轉(zhuǎn)動著四個輪子在地上跑時,耳朵和尾巴一搖一晃地擺動著,活像一頭活潑的小兔子。”

可惜這飽含著老人家慈愛之情的兔子燈,再也不會有了。因為“她老人家因為痛悼我舅舅在流亡中的慘死,也憂憤成疾而去世了”。凄涼之中,同樣蘊藏著反戰(zhàn)情緒。

唐大郎的《元旦》:“眼底翻來事事新,豈徒大地欲回春。征誅有味何須厭,歲月無情亦可親。暫遣自身卑作客,互為家國惜孤民。遙看前路光華甚,一喜常教淚漬巾。”詩里傳遞的家國情懷,與平襟亞的三觀基本一致,此兩人故可稱志同道合之友。

一些思考

1942年陰歷春節(jié)前四日,平襟亞在《社會日報》上發(fā)表一篇三百余字的短文《送殘年》,在此抄錄其中第二段:

你得平心靜氣的想一想,你來了三百六十五天,干了些什么呀?你把大地上的人類,壓榨得那樣透不轉(zhuǎn)氣,你伸著毒爪,露出利牙,將一輩子的貧民,抓去了多少,吞噬去了又多少,簡直連殘骸都沒有吐出口腔來。您多殘酷呀。您給予人類的,是些什么呢?只有使人類徒增了一年年紀(jì),使人類逼近了死期,多增一些感慨!

字里行間怨氣極甚,可見平襟亞對于去年一整年沒有任何好感。又若將文中的“你”“您”置換為日寇,某種程度上也可以成立,那么平氏對其反動統(tǒng)治簡直是深惡痛絕了。