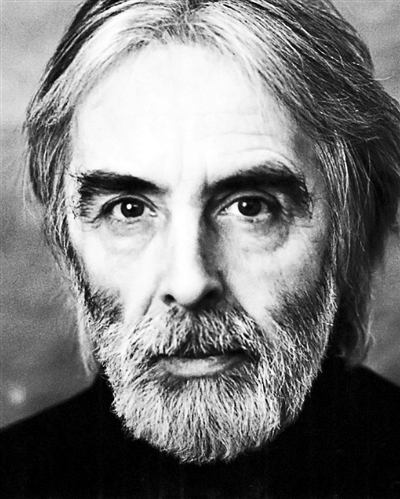

隱微的惡:哈內(nèi)克電影的追尋與拷問

哈內(nèi)克

《鋼琴教師》

1

前些年,曾有電影業(yè)內(nèi)人士組織當(dāng)今世界最著名的一些被認為是藝術(shù)向(而非商業(yè)向)的導(dǎo)演去英格瑪·伯格曼的法羅島(即著名的“伯格曼島”)探秘(因為伯格曼生前不歡迎人前來打擾)。伯格曼這個名字對他們而言,顯然就是封神榜上的大神,所以我們看到這些藝術(shù)家暴露出了小粉絲的一面。李安自不必說,他的那句“我沒看懂但大受震撼”早就成為流傳甚廣的段子,這句話指的就是伯格曼的《處女泉》。法國導(dǎo)演克萊爾·丹尼剛進伯格曼的書房就感到不適而退出,或許伯格曼的氣場過于懾人?而拉斯·馮·特里爾表現(xiàn)得完全像是一個被渣男爸爸遺棄、因而充滿怨恨,卻又不斷期待爸爸肯定的男孩,他的攻擊和抱怨更像是伯格曼的親兒子。而一向以冷靜著稱、哲學(xué)科班出身的哈內(nèi)克在巡視了整個書房之后,發(fā)現(xiàn)伯格曼給看過的別人的電影錄像帶都打了分,而給他的分?jǐn)?shù)是四分(應(yīng)該是五分制)。他就像個沒得到導(dǎo)師肯定的研究生一樣悻悻然。

今年是哈內(nèi)克的80歲誕辰,國內(nèi)幾個大城市都舉辦了他的電影展映。他顯然在很多迷影者心中是大神級別,那么,他和自己的大神的差距又在哪里?或者,他們只是屬于不同的時代,因而遇到的問題不同?

哈內(nèi)克和伯格曼的電影有兩個特別相似的點。其一,他們都在不斷揭穿中產(chǎn)階級的“假面”,用香煙在他們“歲月靜好”牌的彩色氣球上燙一個洞。但是這一點并沒什么特別之處,因為如今很多文學(xué)家、藝術(shù)家都在諷刺中產(chǎn)階級,當(dāng)然,除了這是他們最熟悉的階層之外,這也是最安全的領(lǐng)域:針對“高”或“低”的諷刺都具有巨大的風(fēng)險。恰恰是諷刺“中產(chǎn)”,既可以彰顯其“思想深度”,又可保證其人身安全基本無虞,但即便如此我們也寧愿他們只拍自己熟悉并理解的人群。第二個相似的點就顯出作為一流藝術(shù)家的伯格曼與哈內(nèi)克的不同尋常了:他們對“惡”似乎都有一種偏好,已達到了令人不安的程度。

哈內(nèi)克的《豺狼時刻》顯然直接來自伯格曼的兩部電影,即《豺狼時刻》和《羞恥》,哈內(nèi)克的這部影片也被譯為《狼族時代》,但顯然“豺狼時刻”是一種古羅馬神話意蘊,它指的是光明墮入黑暗的時刻,在這個時刻,惡魔的力量在侵蝕著人們脆弱的心,從而被邪惡所控制,乃至于淪為邪惡。而《狼族時代》這個譯名似乎折射出某種篤信叢林法則的語境。

《羞恥》(1968,這是一個關(guān)鍵的年份,在影片中我們不難感覺到導(dǎo)演對時代的理解)有一個時空模糊的背景。但是這并非時下影視劇所謂的架空歷史。反而是兩個完全不同的方向。時下的架空歷史,是對現(xiàn)實的逃避,在另一個時空他們的蒼白虛飄更加大白于天下。但《羞恥》是對現(xiàn)實的深度切入,它不僅來自于對當(dāng)時核戰(zhàn)爭危機、越戰(zhàn)的指涉,它更深刻指出的是一種在詭異手段運作下的暴力。

半個多世紀(jì)后我們再來看,就會驚訝地發(fā)現(xiàn)它是如此的“現(xiàn)實”。當(dāng)社會陷入系統(tǒng)性崩潰,人被迫逐漸讓渡出自己的自由,等著她(他)的只有奴役,本來堅強的人精神崩潰、消磨,懦弱的人被喚醒了內(nèi)心的殘暴,這個殘暴的惡魔本來藏在人的內(nèi)心深處,一旦被放出來,后果不堪設(shè)想。在伯格曼這里,這似乎是一種“根本惡”,這是最不可理喻、無法解釋的魔鬼。伯格曼電影致力于深挖這個魔鬼,這是為什么很多觀眾覺得他的電影類似恐怖片的原因,因為它所展示的不是“外部的”惡魔,而是“內(nèi)部的”惡魔,無法解釋、無法推卸。

而哈內(nèi)克的《豺狼時刻》其實要手下留情很多,雖然于佩爾扮演的母子三人也遭受了巨大的壓力,也被迫作出了很多讓步,但是他們似乎保存了人性的完整,小男孩還體現(xiàn)出一種普羅米修斯式的犧牲精神,最后的結(jié)尾隨著列車駛過,似乎暗示周遭恢復(fù)了“正常”。

2

但在大部分影片中,哈內(nèi)克似乎和伯格曼一樣絕望。在一次采訪中他宣稱,自己通過電影中暗含的信息揭露這個世界普遍存在的“惡”:缺乏意義的人際交往,婚姻伴侶間的冷漠,孩子和父母的疏離(他這番話很可能留了一手)。當(dāng)然我們或許會以慣性要求導(dǎo)演對惡的起因做一個解釋,最好還給出一個答案/解決方案,但通常入流的文藝作品并不負責(zé)提供答案。

除此之外,哈內(nèi)克和伯格曼對惡的看法都體現(xiàn)了哲學(xué)家(例如漢娜·阿倫特)對惡的完全否定態(tài)度。它意味著,惡是沒有深度可言的,只有善才可以去討論深度,惡就是惡,它只具有極端性,這就是說,它既沒有深度,也沒有魔性的維度,它只是像病毒一樣將地球變成一片荒蕪。它就是深淵本身。但我們往往覺察不到它。一般文藝作品試圖在童年陰影或者社會問題上尋求答案其實是徒勞的。

所以我們看到哈內(nèi)克竟然把《趣味游戲》拍了兩遍,而且?guī)缀跻荒R粯樱@不是平庸導(dǎo)演的自我重復(fù),這只說明了一件事,就是他認為有必要將這個故事一再講述:兩個看似人畜無害的大男孩潛入一個中產(chǎn)階級家庭,騙取他們的信任,然后把他們一家三口逐個用極為殘忍的手段虐殺,而且在虐殺過程中他們一直證明自己是無辜的,只是“在跟你們玩游戲啊”。

這個故事是雙重的施虐-受虐結(jié)構(gòu):它既是劇中人物關(guān)系之間的,也是導(dǎo)演借劇中施虐者與觀眾之間的。施虐者殺人過程中好幾次回過頭來望著觀眾,挑釁/戲弄的意味非常明顯,而且就在觀眾松下一口氣,覺得惡魔良心發(fā)現(xiàn),已經(jīng)放過女主角的時候,小魔頭卻突然按下了“倒帶”鍵——惡與良心是不兼容的。

同時,這種調(diào)戲也包含了將觀眾看做興奮的偷窺癖的批評。哈內(nèi)克的做法有點讓人想起庫布里克在《發(fā)條橙》中對主人公,一個邪惡的壞小子的“治療”:強迫他長時間不間斷連續(xù)觀看各種暴力的錄像,以至產(chǎn)生對惡的厭惡感的條件反射,這就是被當(dāng)做一只巴甫洛夫的狗了,那么,哈內(nèi)克是在對觀眾做這件事嗎?如果確實如此,那就印證了對于哈內(nèi)克“居高臨下”的批判。可是,如果巴甫洛夫的狗也包括了哈內(nèi)克自己呢?雖然哈內(nèi)克的自我批評沒有伯格曼那么明顯,但“使反思”的意向中通常也都包含了“解剖自己”。

3

哈內(nèi)克似乎還想讓我們覺得,在惡的范圍內(nèi),還包括了各種大眾圖像媒介——《班尼的錄像帶》《趣味游戲》《隱藏攝像機》《巴黎浮世繪》似乎都在對當(dāng)代媒介發(fā)出指控。但是這個指控是否就是說,是美式大眾文化產(chǎn)品敗壞了人們的道德,還是對福柯所謂的“全景敞開式監(jiān)獄”的指涉?但哈內(nèi)克并非控訴外部的社會因素,而是在于揭開那內(nèi)在的。

因為當(dāng)代的傳播已經(jīng)不是簡單的關(guān)于講述,而是使人去講述,就像波德里亞說的那樣,我們進入了“使動詞”時代。我們都自動內(nèi)置了一個攝像頭/監(jiān)視器。如此說來,《隱藏攝像機》的重點并不在于找出是誰拍攝了錄像帶,而是揭示我們內(nèi)在的那個攝像頭是如何運作的,我們是怎樣聽從、相信這個內(nèi)置攝像頭的誘導(dǎo),從而理直氣壯地去行使惡。

同時這個故事又是對“父權(quán)的幽靈”的指涉,它不斷從歷史潛回,并再次在當(dāng)代社會運作。“幽靈”總是一再回來,而且它并不是只發(fā)生在法國歷史上(影片相當(dāng)尖銳地點明了上世紀(jì)60年代阿爾及利亞慘案和當(dāng)代歐洲穆斯林移民問題之間的關(guān)系),男主人公(法國影帝丹尼爾·奧圖飾演)不是深信攝像頭(眼睛)的邏輯嗎?這個邏輯本身是非常矛盾的:身為著名電視人的他既認為圖像是可以任意剪接、操控的,又把自己對所見錄像的判斷當(dāng)成真實的。這意味著媒介亦即我們身體和意識的一種延伸,并非是技術(shù)或機器決定了什么,而是人的精神內(nèi)部系統(tǒng)就有這種“慣性”的因素,媒介技術(shù)只是使其增強而已。

4

如果說家庭內(nèi)部的疏離也屬于一種“惡”,那么這種惡也如是運作:在《快樂結(jié)局》中,中產(chǎn)階級姐弟兩人都無法建立起有效的親子關(guān)系,但他們無時無刻不在習(xí)慣性表演一個有愛的母親/父親的角色。但是他們的孩子早就識破了這種把戲,而且當(dāng)面拆穿。法國傳奇影星特蘭蒂尼昂(他于今年辭世)演的爺爺對孫女說:“歡迎你來到這個糟糕的大家庭。”但是孩子本身也是臣服于“慣性”的,拍攝上傳社交媒體,“被看見”本身仿佛就是她存在的首要任務(wù),除此之外一切都無所謂,無論是自己的生命,還是爺爺?shù)纳籂敔敁u著輪椅沖往大海,她的第一反應(yīng)是掏出蘋果手機拍小視頻發(fā)社交媒體,但更令人不適的是她做這件事時的冷靜,也包括她在敘述自己如何給不喜歡的女同學(xué)下毒的時候。有趣的是,哈內(nèi)克這幾部影片里的白人上層社會的孩子都在和“下層的”非白人孩子交往,似乎正在生成一種新的社會的可能。

《快樂結(jié)局》可以說是《愛》的某種延續(xù):特蘭蒂尼昂和孫女交換犯罪秘密,告訴她自己用枕頭悶死了飽受病魔摧殘、無法安樂死的妻子。如果我們比較熟悉特蘭蒂尼昂年輕時的作品,就會有一個印象,他的銀幕形象總是帶有一種法國存在主義的氣息。死亡,這個終極的問題可謂存在主義的核心內(nèi)容,在很多人那里也被當(dāng)做“惡”的一部分,它始終是一個“該死的問題”。

如果人死了就意味著一切的終結(jié),那么,曾經(jīng)的奮斗、愛又有何意義?特別是在“科學(xué)的”機械決定論盛行的現(xiàn)代社會,對死所做另一種設(shè)想幾乎不可能。伯格曼的《呼喊與細語》不正是奮力對此展開的思考嗎?這里的“呼喊”其實更應(yīng)該翻譯為“哭喊”或“呼告”,那個意思近于約伯在曠野上的呼告。伯格曼不僅拍出了死亡面目之猙獰,也拍出了死亡本身一定的尊嚴(yán):艾格尼絲(這個名字致敬了斯特林堡)覺悟、謙卑,不憤世,保持著對死亡的敬畏,在死亡之路上,她呼告慈悲與溫柔對待,而只有多年的女傭像母親一般撫慰了她……

這部影片是電影史上最令人恐怖的關(guān)于死亡的影片之一,但奇特的是它同時也給人安慰,那就是讓我們知道慈悲的意義以及死亡并非一切終結(jié)的意義,這也正是伯格曼的偉大之處。而哈內(nèi)克的《愛》更多是對娛樂至死時代的人們有關(guān)衰老和死亡真實面相的一再提醒,同時,它也說明了在用人手取代了“上帝之手”的現(xiàn)代,面對“該死的問題”更為悲慘的現(xiàn)實,就連巴赫的《馬太受難曲》也無濟于事。可是,我們也沒有資格去評判男主人公的舉動,他用自己的罪孽完成了愛……此外,這部電影很可能受到日本新浪潮大導(dǎo)吉田喜重《人間的約定》的影響,但它無疑是另一種層面的藝術(shù)表達。

5

《愛》和《鋼琴教師》是有內(nèi)在聯(lián)系的,不是因為于佩爾的戲份,而是音樂在其中扮演的重要角色。我們當(dāng)然知道電影是由聲音和畫面組成的,而音樂是聲音的重要部分,它與畫面的對位關(guān)系可以賦予一部電影深廣的內(nèi)容。《鋼琴教師》不是某種庸俗的奇情驚悚片,它是對惡的一種揭示,它意味著假如施虐-受虐模式不停留在一種游戲模式中,而是超越了它的邊界,從而失去了控制,它所隱藏的惡會導(dǎo)致難以想象的后果,它跟法西斯意識形態(tài)模式有神奇的相似之處,它建立在一種弱者的邏輯、奴隸的道德基礎(chǔ)上。

它不僅是歷史上的喚起、動員、利用了群眾欲望的法西斯主義,更是存在于大眾中間,存在于“群眾”頭腦中和日常行為里的法西斯主義。在日常生活里它經(jīng)常表現(xiàn)為“慕強”,慕強的實質(zhì)就是渴望被控制、被壓迫、被支配,在施虐-受虐關(guān)系中就表現(xiàn)為渴望一個主人。但在日常里他并不容易自知。而在這種關(guān)系中自殘往往成為給受虐狂帶來神奇快感的手段。

當(dāng)然,對法西斯意識形態(tài)生成問題的探討最深入地體現(xiàn)在《白絲帶》中。這也是同類型電影中最好的影片之一。這部影片也展示了哈內(nèi)克本人的哲學(xué)素養(yǎng),一個德語國家哲學(xué)系的學(xué)生對于德國浪漫主義的起源、民粹主義的興起、兩次世界大戰(zhàn)、法西斯的上臺不會沒點兒見識的,其實并不難理解,那就是它們起源于一種群體自尊心受挫感、羞辱感,通常這與社會整體的不安全感相關(guān),這樣群眾就容易把某種美好的理想的許諾當(dāng)做一根救命稻草。

《白絲帶》會讓我們清晰辨認出父權(quán)的幽靈、道德的潔癖、權(quán)威的崇拜、集體的譫妄。但是,作為電影藝術(shù),它非常小心地處理這些思想,導(dǎo)演不提供簡單的答案,而是迫使觀眾思考,直到拷問出自己隱藏的“惡”。