“普魯斯特在邀請(qǐng)我們?nèi)ラ喿x他” ——李敬澤、許鈞、董強(qiáng)、趙松談《追憶似水年華》

2021年底,普魯斯特誕辰紀(jì)念日之際,中信出版集團(tuán)啟動(dòng)了重新翻譯出版《追憶似水年華》的計(jì)劃,邀請(qǐng)年輕法語(yǔ)學(xué)者、譯者孔潛,以伽利瑪出版社七星文庫(kù)版《追憶似水年華》為底本,獨(dú)立完成全部7卷的翻譯和法語(yǔ)版部分注釋內(nèi)容的翻譯。整個(gè)項(xiàng)目將持續(xù)十年,第一卷本預(yù)計(jì)將于2024年出版。

《追憶似水年華》閱讀分享沙龍直播頁(yè)面

2022年11月18日普魯斯特逝世100周年紀(jì)念日之際,中信出版集團(tuán)聯(lián)合上海圖書(shū)館、新京報(bào)·書(shū)評(píng)周刊、跳島FM,邀請(qǐng)翻譯家、學(xué)者、作家、評(píng)論家等,于11月15日至18日,以視頻直播和播客的形式,討論翻譯、閱讀普魯斯特的方法,理解普魯斯特這位20世紀(jì)最具獨(dú)特性的創(chuàng)作者和《追憶似水年華》的經(jīng)典意義。在15日的直播中,中國(guó)作協(xié)副主席、評(píng)論家、作家李敬澤,浙江大學(xué)文科資深教授、博士生導(dǎo)師、法語(yǔ)翻譯家許鈞,北京大學(xué)法語(yǔ)系教授、翻譯家董強(qiáng)以及作家、評(píng)論家趙松與讀者一同走進(jìn)并追尋普魯斯特的世界,活動(dòng)由中信出版·大方編輯張引弘主持。

人生太短,普魯斯特太長(zhǎng)

很少有作家、學(xué)者等“專(zhuān)業(yè)讀者”愿意大方承認(rèn)自己“沒(méi)有看完”某部作品,或者“看不懂”——若這部作品是《追憶似水年華》則不奇怪,因?yàn)椤叭松蹋蒸斔固靥L(zhǎng)”。

普魯斯特肖像,由Otto Wegener攝于1895年 Jean-Louis Losi Adagp, Paris

“如果現(xiàn)在進(jìn)行一個(gè)良心拷問(wèn),那么我應(yīng)該是沒(méi)有讀完。”90年代早期,譯林社剛推出《追憶似水年華》時(shí),李敬澤就讀了,兩三卷之后慢慢就停下來(lái)了。但這對(duì)李敬澤來(lái)說(shuō)仍然是特別重要和寶貴的閱讀經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于普魯斯特這樣的作家,重要的不在于是否讀完或者對(duì)他有深刻認(rèn)識(shí),而在于只要曾經(jīng)耐心和認(rèn)真地讀過(guò),這位偉大經(jīng)典作家的方法論、感受方式和表達(dá)系統(tǒng),“會(huì)進(jìn)入我們的血液、我們的細(xì)胞”,“現(xiàn)在從事文學(xué)的很多人對(duì)于文學(xué)、對(duì)于個(gè)人生存的一些基本感受方式,其實(shí)都是來(lái)自于普魯斯特。偉大的經(jīng)典作家的厲害之處就在于此,他的方法、眼光幾乎像空氣一樣地散布在我們周?chē)覀儠?huì)不知不覺(jué)受惠于他,并且被他所影響”。

1975年到法國(guó)留學(xué)時(shí),許鈞已經(jīng)知道了《追憶似水年華》這部巨著。他嘗試著去讀,還曾經(jīng)模仿普魯斯特的語(yǔ)法和時(shí)態(tài)寫(xiě)作文,并拿到了在法國(guó)留學(xué)期間作文的最高分。但普魯斯特仍然是“一個(gè)難以接近的偉人”,《追憶似水年華》仍然是一部“難以走進(jìn)的偉大作品”。直到許鈞回國(guó)后的1986年,他接到譯林出版社編輯韓滬麟打來(lái)的電話,邀請(qǐng)他參加《追憶似水年華》的翻譯,真正去讀時(shí),還是覺(jué)得“讀不太懂”。許鈞經(jīng)過(guò)了“艱難、漫長(zhǎng)”的閱讀和翻譯過(guò)程,前后用了兩年多時(shí)間、每天8個(gè)小時(shí),改動(dòng)了四稿,終于譯完了第四卷前半部分約23萬(wàn)字,“翻譯了普魯斯特之后,什么樣的作家我都不太害怕了”。

對(duì)普魯斯特抱有敬畏之心的還有董強(qiáng),他甚至一度認(rèn)為需要了解整個(gè)法國(guó)文學(xué),特別是19世紀(jì)到20世紀(jì)法國(guó)文學(xué)史的過(guò)程,研究它的藝術(shù)、政治等并對(duì)法語(yǔ)的掌握不斷提高的情況下,“才敢來(lái)碰普魯斯特”。普魯斯特是個(gè)神奇的存在,“他有很強(qiáng)的張力或質(zhì)感,使得你必須全身緊張地去閱讀”,“我可能會(huì)把普魯斯特放在最核心的位置,慢慢蠶食掉周?chē)摹H~’后才接觸他”。造成這種特殊性的原因是普魯斯特本身的創(chuàng)作行為及其形成的作品質(zhì)感和力度,“他寫(xiě)作的時(shí)候,雖然在追憶時(shí)間,是活著在寫(xiě),但已經(jīng)把它放到人生的最后一個(gè)階段,所以這個(gè)作品是打破生死的”。

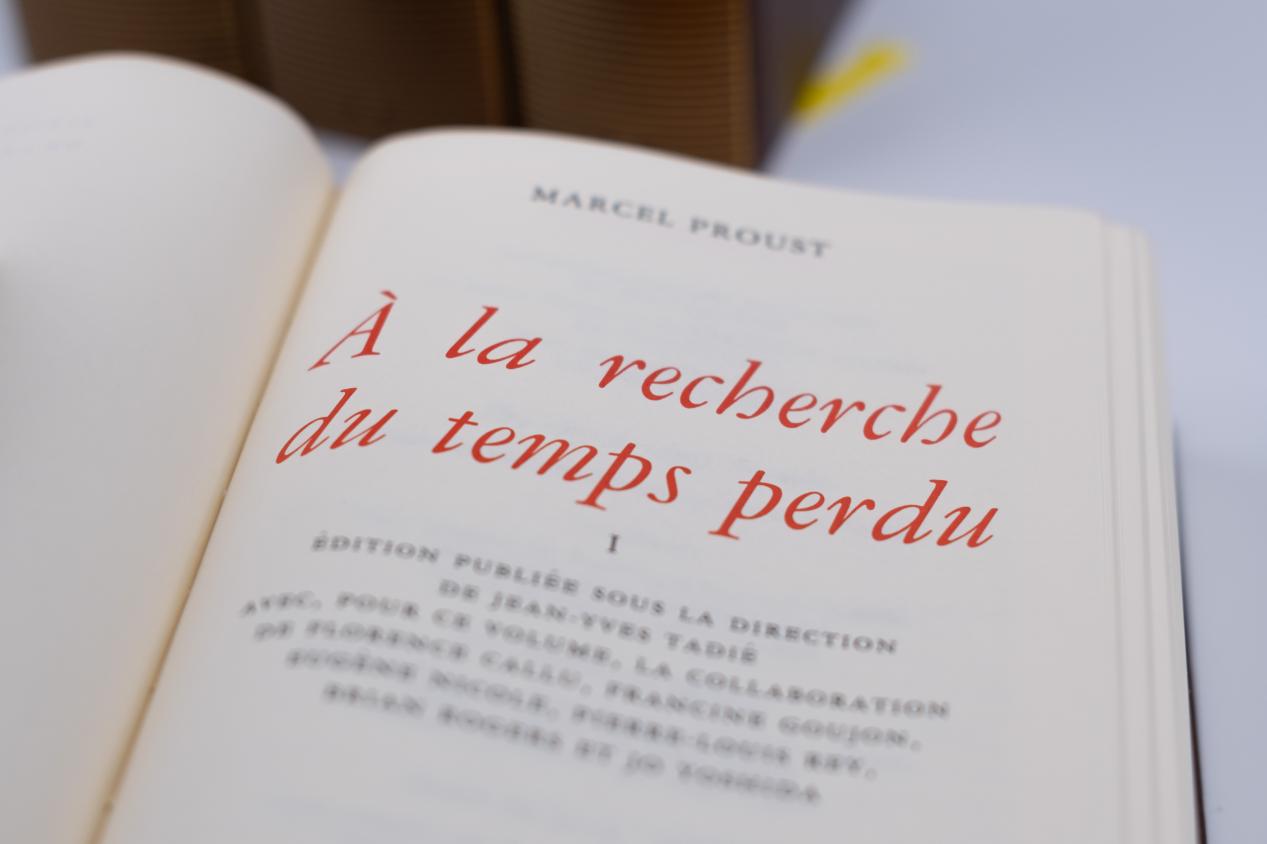

“七星文庫(kù)“權(quán)威注釋版《追憶似水年華》 攝影:張淏

1992年,趙松拿著第一筆70多塊錢(qián)的稿費(fèi)買(mǎi)到了譯林出版的那套《追憶似水年華》中譯本,抱著書(shū)回家感覺(jué)像過(guò)節(jié)一樣。但他沒(méi)想到,初讀就像初次學(xué)游泳的人直接下海游泳,“走著進(jìn)去爬著出來(lái)”,完全讀不懂。文學(xué)概念尚停留在巴爾扎克、狄更斯、高爾基、魯迅、巴金等現(xiàn)實(shí)主義作家作品基礎(chǔ)上,趙松完全不知如何去面對(duì)普魯斯特這部巨作。讀完第一卷再繼續(xù)讀,已是10年以后。通過(guò)王道乾翻譯的《一天上午的回憶》(即《駁圣伯夫》),趙松重新回到《追憶似水年華》。克服了對(duì)普魯斯特寫(xiě)作方式的迷惑以及對(duì)作品長(zhǎng)度的恐懼后,他進(jìn)入了沉浸式的閱讀狀態(tài),“很少有哪本書(shū)能夠帶來(lái)這種就像沉浸在大海里的狀態(tài)”。讀《追憶似水年華》對(duì)趙松而言是一個(gè)分水嶺、一次更新——“關(guān)于小說(shuō)、關(guān)于寫(xiě)作、關(guān)于文學(xué)對(duì)于作家自己的生命意味著什么”。

“追憶似水年華”還是“尋找失去的時(shí)間”

1991年11月最終出版完成的譯林版《追憶似水年華》中譯本共有15位法語(yǔ)翻譯家參與,包括許淵沖、柳鳴九、羅新璋、施康強(qiáng)等法語(yǔ)文學(xué)大家。從許鈞1986年接到韓滬麟電話到這套書(shū)出版,大家共同努力,歷時(shí)四五年最終完成。“把普魯斯特這樣的作家翻譯成漢語(yǔ),絕不僅僅是一般的翻譯行為”,李敬澤認(rèn)為,當(dāng)我們翻譯普魯斯特的時(shí)候,翻譯家所做的工作不僅是為普魯斯特做的,也是在做一項(xiàng)漢語(yǔ)工程,在擴(kuò)張漢語(yǔ)的表現(xiàn)力:如何在現(xiàn)代漢語(yǔ)中如此細(xì)膩豐盛地打開(kāi)感官,一種內(nèi)在性生活如何獲得一種語(yǔ)言、語(yǔ)法來(lái)描述,“翻譯的同時(shí)也給漢語(yǔ)提供了新的可能,打開(kāi)新的向度”。

“七星文庫(kù)“權(quán)威注釋版《追憶似水年華》內(nèi)頁(yè) 攝影:張淏

1923年,《追憶似水年華》法文版出版兩年后,英譯本出版。而我國(guó)直到上世紀(jì)80年代才開(kāi)始組織翻譯這部作品。許鈞說(shuō)當(dāng)時(shí)翻譯是帶著一種榮譽(yù)感,15個(gè)人的團(tuán)隊(duì)被稱(chēng)作“翻譯敢死隊(duì)”,花費(fèi)了很多心血。比如,小說(shuō)中人物關(guān)系、稱(chēng)謂、涉及地點(diǎn)相當(dāng)復(fù)雜,為此北大的徐繼曾先生專(zhuān)門(mén)花了一年半的時(shí)間來(lái)理順關(guān)系,翻譯人名、地名,最終定稿。譯者們也曾多次開(kāi)會(huì),討論如何翻譯作品中的長(zhǎng)句、隱喻,以及如何統(tǒng)一翻譯風(fēng)格。

最后一次開(kāi)會(huì)是定書(shū)名,譯者們出現(xiàn)了分歧。著名翻譯家趙瑞蕻先生要許鈞帶話,主張用《尋找失去的時(shí)間》;而會(huì)上以許淵沖先生為代表的部分譯者則是“《追憶似水年華》派”。最后投票,兩個(gè)譯名打成平手,出版社從大眾美學(xué)的角度出發(fā),選用“追憶似水年華”。

許鈞和董強(qiáng)都認(rèn)為,書(shū)名實(shí)際涉及到對(duì)原文的理解。作品本身即帶有對(duì)于時(shí)間的哲學(xué)思考。普魯斯特的目的不是將似水年華找回來(lái),而是要在世俗和日常中,提取真正的、純粹的時(shí)間。重新找回的時(shí)間不是籠統(tǒng)的,而是哲學(xué)和精神層面的精髓。翻譯成“追憶似水年華”,原文中對(duì)純粹性、本質(zhì)性的時(shí)間的追求就被這種文化氛圍給消融掉了。

目前,孔潛準(zhǔn)備如何翻譯書(shū)名還沒(méi)有最后確定。不過(guò)董強(qiáng)說(shuō),翻譯的難度和有趣之處就在于“越琢磨越?jīng)]底”,“翻譯是教人謙卑的一門(mén)學(xué)問(wèn)。越翻譯越發(fā)現(xiàn)有太多可能性。語(yǔ)言本身嫁接的可能性太多了,沒(méi)有最好的,只有更好的,總會(huì)有你意想不到的一種更好東西的存在”。

《追憶似水年華》第一卷出版合同 攝影:徐潔

普魯斯特的“呈現(xiàn)”

普魯斯特曾提及,天才的創(chuàng)作者是那些“突然間不再為自己而存在”,而且將自己的個(gè)性變成一面鏡子的人。好的作家在于其“呈現(xiàn)”的能力。

與喬伊斯同為意識(shí)流大師,普魯斯特作品中對(duì)人生存狀態(tài)的拓展和呈現(xiàn),首先體現(xiàn)在他的語(yǔ)言和句法上的革新。許鈞認(rèn)為,他的語(yǔ)言就是一種生命的呈現(xiàn)。其天才之處就是在語(yǔ)言敘述中完美呈現(xiàn)了視覺(jué)、味覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)等諸多感覺(jué)。正如德勒茲所說(shuō),普魯斯特的法語(yǔ)具有“外語(yǔ)性”,它拓展了語(yǔ)言的限度、空間,通過(guò)語(yǔ)言把讀者帶到生命體驗(yàn)的極處。

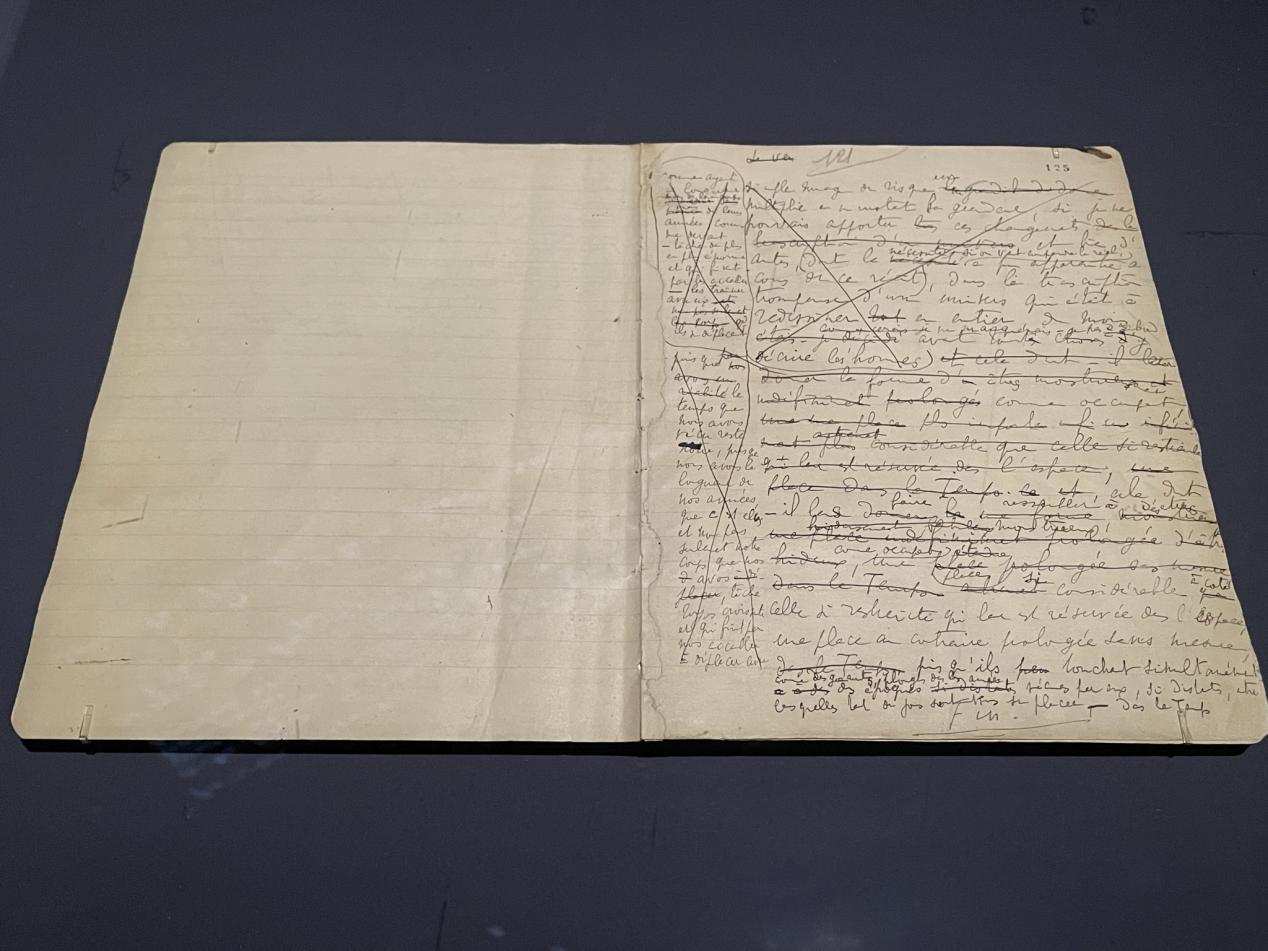

《追憶似水年華》手稿最后一頁(yè) 攝影:徐潔

普魯斯特逝世80周年時(shí),法國(guó)的一部研究專(zhuān)輯里特別從社會(huì)學(xué)維度強(qiáng)調(diào)他對(duì)社會(huì)的觀察。讀《追憶似水年華》是否能夠認(rèn)識(shí)19世紀(jì)末20世紀(jì)初的法國(guó)社會(huì),李敬澤對(duì)此并無(wú)多大興趣。作為跨文化讀者,他更看重具有普遍性的體驗(yàn)個(gè)人生活的內(nèi)在性方法。“在普魯斯特之前,記憶常被認(rèn)為是客觀歷史之下的記憶;而在普魯斯特這里,個(gè)人感受中的自己生命的時(shí)間,幾乎變成了現(xiàn)代人存在的唯一證據(jù)和本體。現(xiàn)代人通過(guò)這種方法來(lái)確認(rèn)活過(guò),我的生活是自有意義的。在這一點(diǎn)上普魯斯特的影響至深至遠(yuǎn)。”社交達(dá)人普魯斯特的個(gè)人記憶中,包含著巴黎上流社會(huì)舊世界復(fù)雜的結(jié)構(gòu)和盛大的豐富性。當(dāng)他決心追尋個(gè)人記憶和生命中逝去的時(shí)間時(shí),幾乎就自然而然地、確切地呈現(xiàn)了整個(gè)巴黎甚至法國(guó)社會(huì)的特定景象,由此,“普魯斯特從一個(gè)自我、社會(huì)的觀察家,進(jìn)而變成了人性的觀察家”,李敬澤說(shuō),我們現(xiàn)在依然從他寫(xiě)的巴黎上流社會(huì)眾生相中感受到自己,“這部小說(shuō)的很多洞見(jiàn),依然照亮了我們的自我意識(shí)”。

董強(qiáng)認(rèn)為,鏡子的比喻或者說(shuō)自我其實(shí)觸及了普魯斯特的一個(gè)本質(zhì)特征,即內(nèi)在經(jīng)驗(yàn)。在“自我虛構(gòu)”中探索個(gè)人內(nèi)心,并由此折射出外在世界。“內(nèi)”和“外”的關(guān)系,是20世紀(jì)現(xiàn)代文學(xué)一個(gè)非常重要的概念,同時(shí)也涉及對(duì)記憶的展現(xiàn)。董強(qiáng)介紹說(shuō),法國(guó)作家奈瓦爾最早以這種方式進(jìn)行探索,他的著名小說(shuō)《西爾維亞》就體現(xiàn)了“回憶能折射整個(gè)世界”,普魯斯特則將這種折射或呈現(xiàn)發(fā)揮到極致。“中國(guó)古人說(shuō)‘其理一也’,他帶給我們的思考方式和感受方式也豐富了我們自己。我們?cè)趦?nèi)在的層面與他產(chǎn)生認(rèn)同。內(nèi)在性使得跨文化、跨國(guó)界甚至跨時(shí)間都變得可能。”

在“現(xiàn)在”重構(gòu)“過(guò)去”

說(shuō)到時(shí)間,許鈞認(rèn)為《追憶似水年華》涉及到一個(gè)非常重要的問(wèn)題——20世紀(jì)初關(guān)于時(shí)間的思考。“普魯斯特真的告訴我們,時(shí)間是屬于每一個(gè)人的,有意識(shí)的時(shí)間、心理的時(shí)間,更重要的是你感覺(jué)的時(shí)間。”“在現(xiàn)代主義思想興起的時(shí)刻,時(shí)間在普魯斯特那里也發(fā)生了相對(duì)化。時(shí)間不再是絕對(duì)的自然時(shí)間或絕對(duì)的歷史時(shí)間,它變成了個(gè)人時(shí)間,必須在個(gè)人的內(nèi)在性里重建。”李敬澤把這看成是普魯斯特留給后人的重要精神遺產(chǎn),時(shí)間變成了主觀化的東西,所以“一個(gè)人要把自己的時(shí)間找回來(lái)”,“廣而言之,我們每個(gè)人都是存在于失去的時(shí)間里”。

普魯斯特在臥室里坐在床上寫(xiě)作

回憶、追尋過(guò)去的時(shí)間,讓時(shí)間重現(xiàn),看起來(lái)似乎是向后的過(guò)程,但在普魯斯特眼中卻并非如此。趙松引用美國(guó)社會(huì)學(xué)家、哲學(xué)家喬治·赫伯特·米德(George Herbert Mead)在《現(xiàn)在的哲學(xué)》中的觀點(diǎn)——當(dāng)我們?cè)凇艾F(xiàn)在”講述“過(guò)去”時(shí),其實(shí)是在重構(gòu)“過(guò)去”——來(lái)說(shuō)明《追憶似水年華》的一個(gè)重要特征。普魯斯特清晰意識(shí)到一個(gè)事實(shí):所謂的回憶、追憶,其實(shí)不是向后的,而是向前的,這是一個(gè)重構(gòu)的過(guò)程。像寫(xiě)回憶錄那樣按照時(shí)間順序?qū)懀谄蒸斔固乜磥?lái)是不成立的。在《駁圣伯夫》中,普魯斯特曾提到記憶本身的特征,認(rèn)為記憶并非完全按照時(shí)間順序排列,很多記憶細(xì)節(jié)是錯(cuò)位的,甚至?xí)霈F(xiàn)錯(cuò)誤。“當(dāng)普魯斯特意識(shí)到這種記憶的特征時(shí),他寫(xiě)《追憶似水年華》的方法論開(kāi)始萌發(fā)——他要重構(gòu)一個(gè)世界,這個(gè)世界已經(jīng)不復(fù)存在了,但是他要通過(guò)他的印象、記憶、聯(lián)想和通感,把這個(gè)世界重新構(gòu)建起來(lái),這是他的世界,而不是一個(gè)屬于‘過(guò)去’的客觀世界。”

趙松認(rèn)為,普魯斯特的這一觀點(diǎn)與19世紀(jì)的作家們相比有了真正意義上的大的突破,也導(dǎo)致了他在《追憶似水年華》中寫(xiě)作方法上的突破。與包括喬伊斯在內(nèi)的很多作家不同,普魯斯特認(rèn)為意識(shí)不是簡(jiǎn)單地像河水一樣流動(dòng),而是有很多層面,人在重構(gòu)過(guò)去的記憶時(shí),實(shí)際上還有其他的因素在起作用,比如通感。他的意識(shí)是多層意識(shí)的重組,他打開(kāi)了記憶的最深層次,提取基因進(jìn)行重組,通過(guò)印象、想象、聯(lián)想等不同層次的意識(shí)的重構(gòu),生成了作品的文本。重組之后,時(shí)間不是流動(dòng)的狀態(tài),甚至讓人感覺(jué)時(shí)間停住了,一秒鐘變得很漫長(zhǎng),讓我們重新認(rèn)識(shí)到時(shí)間在物理狀態(tài)下和在人的記憶狀態(tài)下是兩種完全不同的狀態(tài)。趙松認(rèn)為,這一點(diǎn)是普魯斯特小說(shuō)方法的重要基礎(chǔ),他打破了19世紀(jì)小說(shuō)巔峰狀態(tài)的范疇,在今天看來(lái)仍然具有強(qiáng)烈的當(dāng)代性和啟發(fā)性。

直播活動(dòng)最后,四位嘉賓鼓勵(lì)讀者去閱讀普魯斯特。《追憶似水年華》中包含一個(gè)完整的世界,普魯斯特描述的恢弘而又細(xì)致入微的存在狀態(tài)令人長(zhǎng)久沉浸其中,“100年來(lái),世界各國(guó)無(wú)數(shù)的人都曾經(jīng)跟隨普魯斯特進(jìn)入內(nèi)部去看自己的世界,這是一種美好的、使我們自己的世界更為豐盛的體驗(yàn)。在21世紀(jì),新的讀者也值得一試”,“普魯斯特在邀請(qǐng)我們?nèi)ラ喿x他”,“任何時(shí)候讀普魯斯特都不早,任何時(shí)候讀普魯斯特都不晚”。