澀澤龍彥:他在介于真實(shí)與虛構(gòu)之間的某處等著我們

一座小破屋里,一個(gè)女人正對(duì)著火盆剝栗子吃,火盆里伸出一只白凈的手,向她也討一點(diǎn)。女人給了一顆,手還要討。又給了一顆,手還要。這樣四五個(gè)來回才罷休。第二天,女人去火盆旁看,下方落了一只白色的舊勺子,栗子就那么撒了一地。原來昨晚那只手,就是這把舊勺子變的。這樣的鬼日本稱作付喪神。如同動(dòng)物在山川沼澤里呆久了變成當(dāng)?shù)鼐郑銐蚵L(zhǎng)的時(shí)間也把物件釀成了妖異。日本也有年末大掃除的習(xí)慣,拋棄舊物,也是為了躲避古物妖異之災(zāi)。只不過,這些被拋棄的鏡子火盆、太鼓竹笛要復(fù)仇,長(zhǎng)出手腳紛紛跑上街,就是百鬼夜行。

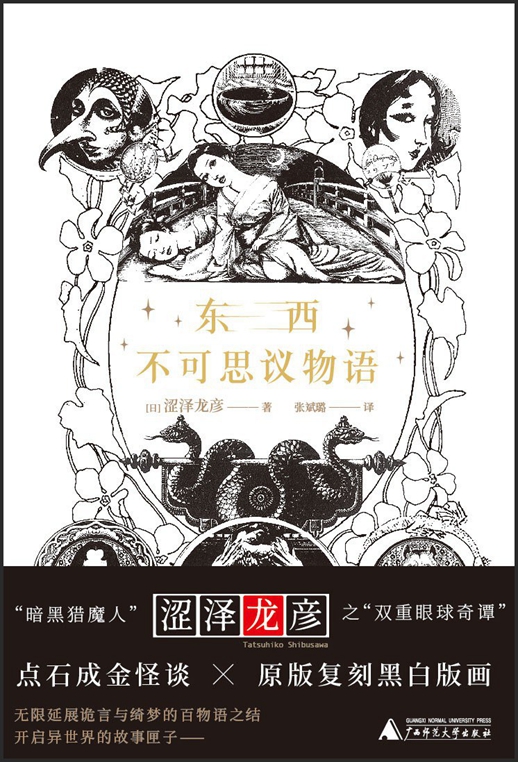

日本小說家澀澤龍彥在《東西不思議物語》中,講了許多這樣煞有介事的小故事,雖說有些怪異,但絕對(duì)稱不上驚悚,反讓人覺得輕松和好奇,每天都能饒有興味地讀上幾篇。他說勺子變手討栗子吃的故事像童話,自己特別喜歡,“那么惹人喜愛的小妖怪,還真想碰上一回呢。”澀澤龍彥講鬼怪卻不賦魅,最終還總是顯出他對(duì)人類本身的關(guān)懷。比如他說“骸骨之舞”,即骸骨伸手招呼大家“來吧!一起跳舞吧!”于是不管你是何種身份、何種職業(yè),都要加入其中,一起狂舞。據(jù)說,這樣的“死亡之舞”觀念還是源于東方,不過在西方廣泛流行起來,也成為歐洲美術(shù)史上重要的主題。比起歐洲中世紀(jì)僧侶早晚凝視骸骨裝飾以思考死亡,澀澤龍彥的想法輕快多了:骸骨其實(shí)是人類的歸空之物,擺脫了負(fù)重肉身、欲望煩惱,何等喜悅!當(dāng)然要起舞啦!

澀澤龍彥講志怪神力,總能道出其中的樂趣,不問真假,就能沉浸其中。有一篇講“反復(fù)驚嚇”,說有個(gè)武士正在獨(dú)行,遇到另一位年紀(jì)相仿的武士,能夠結(jié)伴,心里很高興,問他是否聽說這一帶有個(gè)人稱朱盤的妖怪。那人說:是長(zhǎng)這樣的吧……就突然變了臉,把武士嚇暈過去。過了很久,武士醒來,趕緊去路邊人家討水喝,那里的婦人問他為何要喝水,他就把剛才的遭遇說了一遍。婦人說:是長(zhǎng)這樣的吧……也突然變了臉,和剛才那張一模一樣。武士再次嚇暈過去。雖說是個(gè)驚嚇的故事,讀的時(shí)候卻先笑了出來。讀到譯者張斌璐的譯后記才意識(shí)到,這種樂趣,來源于澀澤龍彥觸發(fā)了大多數(shù)成人業(yè)已干枯的情感和想象力。張斌璐解讀“不可思議”的東西,偏偏是只可思、只可議,卻無法付諸現(xiàn)實(shí)。“越是難言處,越要反復(fù)言。”澀澤龍彥就是這么一個(gè)人,也就有了這么一本書。

“你想:尋找那些偏僻之地是值得的,它們有著豐富的記憶,卻又無比僻遠(yuǎn)。”(亞當(dāng)·扎加耶夫斯基)——這正像澀澤龍彥向我們描繪的世界。他于邊界之地,見證著人類的文化史和思想演化史。他旁征博引,“最近剛看了這本書”“最近剛好在看一本書”。日本固然是他研究分享的重要對(duì)象,卻也作為一個(gè)分支,被納入他所展現(xiàn)的豐富地緣文化中,映照出被海洋隔絕的不同大陸所擁有的相同精神譜系。如今我們讀到的澀澤龍彥,是在半個(gè)世紀(jì)前寫下的,但它們身上時(shí)代的痕跡難尋,或許因?yàn)樗鼈儽揪桶灿谝挥纾蛟S因?yàn)樗鼈円蚜桉{于任何一個(gè)具體的時(shí)代,澀澤龍彥周圍,存在著一個(gè)獨(dú)立、恒定的精神世界。

他是這樣描繪“妖異博物館”的。這座壯觀的博物館內(nèi),陳列著歐洲歷史上最顯赫、統(tǒng)治地域最廣的哈布斯堡王朝歷代皇帝的瘋狂收集:機(jī)關(guān)玩偶、時(shí)鐘、沙漏、護(hù)符、遠(yuǎn)古野獸化石、異變植物、礦物標(biāo)本、光學(xué)儀器、紙牌、魔法書、祈禱書、骷髏,等等等等。他將這個(gè)博物館比作孩子喜愛收集的“寶貝”,是“開啟另一個(gè)世界的通靈之物”。我們能從這座攝人的博物館中,窺見深潛在意識(shí)中的戀物癖。更重要的,正是這座妖異博物館里結(jié)晶成形的,成為了當(dāng)時(shí)巴洛克風(fēng)尚中最極端的東西,博斯那樣氛圍魔幻、氣息超現(xiàn)實(shí)的畫家也從中誕生。在重視節(jié)制和秩序的古典主義理想得到明確和強(qiáng)化之前,允許獵奇嗜好與科學(xué)混合的,是巴洛克式的想象力和自由。

不同時(shí)代中,澀澤龍彥相信迷信怪癖與科學(xué)探索一貫的表里關(guān)系。十六世紀(jì),似乎全歐洲的知識(shí)分子都沉迷超自然,澀澤龍彥認(rèn)為,他們對(duì)不可解釋之物的執(zhí)迷,已超越了獵奇心態(tài),含混地希望能借神秘之物拓展知識(shí)的疆界。與此相反,中世紀(jì)許多以“巫術(shù)”“魔法”給后世留下印象的人,只是因?yàn)樗麄冊(cè)谧约旱臅r(shí)代里,才智過于出類拔萃。比如傳說把阿拉伯?dāng)?shù)字傳到西歐的第一人、最后當(dāng)上羅馬教皇的熱爾貝,著有《算術(shù)之書》,但當(dāng)時(shí)的人們從未見過阿拉伯?dāng)?shù)字,只覺得密密麻麻的數(shù)字、記號(hào)、十進(jìn)制表都是魔法。熱爾貝還親手做過一個(gè)帶齒輪的報(bào)時(shí)鐘,人們被其精巧所震驚,堅(jiān)信他借助了魔鬼的力量。

中世紀(jì)布拉格猶太區(qū)中,還有一則著名的魔像傳說。拉比洛伊烏施咒為泥人注入生命,造出了類似科學(xué)怪人的魔像。每個(gè)禮拜五,洛伊烏擔(dān)心魔像冒犯安息日,都會(huì)取下其身上生命之源的符紙,魔像只是一堆黏土。但有一次洛伊烏忘了,魔像便在安息日邁開了大步。為了解除魔力,魔像不得已被分崩粉碎。“魔像的碎片就混雜在布拉格古老教會(huì)傾頹的塵屑里。”再追溯至古希臘,也不乏雕像會(huì)動(dòng)的故事。有的雕像因苦悶流汗,有的赤血橫流,傳聞最多的是雕像不安分地離開臺(tái)座,澀澤龍彥將其算作最早的機(jī)器人反叛人類。狄俄墨得斯像被丟入海里后,又自己走回原位。以至于到后來,人們不得不在夜晚來臨時(shí),縛住能工巧匠們制作的雕像。除了亞里士多德曾描述過,建造克里特島米諾斯迷宮的工匠達(dá)羅斯,設(shè)計(jì)過一尊靠?jī)?nèi)部水銀觸發(fā)活動(dòng)的維納斯木質(zhì)雕像,別的人偶究竟是否真的會(huì)動(dòng)、為何會(huì)動(dòng)就不得而知了。《夢(mèng)的宇宙志》中,澀澤龍彥以這樣一章篇幅談?wù)摗巴婢摺薄P〉綑C(jī)關(guān)人偶,大到噴泉煙花等造園技術(shù)。從達(dá)芬奇為法國國王制作的、能后足站立的機(jī)械獅子,到笛卡爾為自己制作的、容貌酷似他去世的女兒的機(jī)關(guān)人偶。從文藝復(fù)興到洛可可時(shí)代,會(huì)唱歌跳舞、說話計(jì)算的裝置大量涌現(xiàn),“這些不實(shí)用的游戲性技術(shù)”有了驚人的提升。在他看來,這些精巧但無實(shí)際用途的機(jī)械,是人類反抗天然的證據(jù),攜帶著背叛社會(huì)正常秩序的力量。創(chuàng)造和收集這些玩物的人,期待的不是“安心欣賞”,反而是“讓人內(nèi)心松懈防護(hù)的快樂”。

在《夢(mèng)的宇宙志》后記中,澀澤龍彥回顧了貫穿于自己不同時(shí)期文章中的兩大主題。機(jī)關(guān)人偶,及書中另外提到的天使、怪物、雌雄雙形體等,都是超越身為人類的局限的具象,是“人的變形”。澀澤龍彥自己喜歡動(dòng)物,想成為“動(dòng)物”這一概念的一部分,同時(shí)也向往精神性,想成為雙腳離開地面的天使,難怪他在描述那些看似追求游樂的人時(shí),總含著惺惺相惜的深情,他們都在追求更廣闊更完整的東西。另一大主題是“意象的形態(tài)學(xué)”。澀澤龍彥從小喜歡根據(jù)視覺形象進(jìn)行思考,反之,抽象的觀念就要先經(jīng)過類比,變?yōu)榭梢姷木呦螅俦硎龀鰜怼榇耍瑵瓭升垙┱f,我偏好收集某種意象的原型,快成了神經(jīng)質(zhì)的收集狂。圓形即是意象的典型,貝殼、宇宙、甚至末世論,也是觀念的圓形運(yùn)動(dòng)。“玩具”中也提到了貝殼這種“凝結(jié)成型的動(dòng)物幾何學(xué)真理(加斯東·巴拉什)”。一位“充滿童真的天才人物”,貝爾納·帕利息,構(gòu)想了一座貝殼城烏托邦。帕利西記載,螺旋形的殼不僅外觀美麗,毫無攻擊性的柔軟生物也可以繞啊繞縮進(jìn)螺旋的最深處。它們是用這種方式抵抗外敵的。于是,他以貝類中最脆弱、防御器官最發(fā)達(dá)的紫貝為模型,“設(shè)計(jì)出一種遁世花園”,鉆進(jìn)去,就“在膨脹的小宇宙和凝縮的大宇宙之間的自由交感世界里活下去。” 澀澤龍彥寫道,“是自律的想象力,才能讓人從現(xiàn)實(shí)的正當(dāng)中找到一個(gè)不可思議的交感世界。”

《思考的紋章學(xué)》開篇,澀澤龍彥再次為螺旋狀的意象著迷,將之統(tǒng)一為旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)離不開中心軸的運(yùn)動(dòng),陀螺、炭斗、洋燈,或者迷宮都源于此。進(jìn)入迷宮是為了到達(dá)迷宮中心的房間,一探房間里究竟有什么。而一旦到達(dá),必然要再次逃脫。等到重回外部世界,也就獲得了全新的自我。另一方面,巡回的旅途越艱難,進(jìn)迷宮的人從這個(gè)儀式中得到的變化就越大。那么,如果無法從迷宮中脫身呢?大多數(shù)人就被困在了迷宮里,只能永無止境地彷徨。澀澤龍彥找到唯一一種在迷宮里打轉(zhuǎn)也不會(huì)痛苦的方法,就是一生中至少有一次,抵達(dá)過中心的房間。既已了然房間里有什么,阿里阿德涅的線團(tuán)就成了一個(gè)游戲,反復(fù)拿起線團(tuán)再放下,只是無盡重復(fù)同樣的事,即廢棄了時(shí)間。這座迷宮成了無時(shí)間的宜居之地,一種卡夫卡在《地洞》中描繪的、不想擺脫的迷宮體驗(yàn)。迷宮與貝殼城烏托邦一樣,也成為保障自我孤獨(dú)的隱居地。而抵達(dá)過一次房間,即是“擁有一個(gè)無法被任何事物動(dòng)搖的確信”。

作者自己會(huì)選擇留在迷宮中嗎?可以肯定的是,他擁有不止一個(gè)無法被任何事物動(dòng)搖的確信,同樣在《思考的紋章學(xué)》中,他先后提到了撰寫《室町小說集》的花田清輝和7世紀(jì)德國埃及學(xué)者基歇爾,捍衛(wèi)了他們的立場(chǎng),也以此表達(dá)了自己理解世界的方式。后者從未離開歐洲,卻著有影響深遠(yuǎn)的《中國圖說》,認(rèn)為中國人在習(xí)得象形基本文字后,發(fā)明了截然不同的表意文字,還發(fā)表了觀音與伊西斯女神同源的學(xué)說。當(dāng)然,澀澤龍彥稱之為“隨意而獨(dú)斷的理論”,但也非常珍視這位今天已被遺忘的思想家。他缺乏客觀資料價(jià)值的理論,卻是記錄人類想象力的奇妙文獻(xiàn)。“將封閉在狹窄特殊性中的宗教與文化的歷史,開放給遼闊的普遍性之地平”。前者被日本評(píng)論界貼上了“轉(zhuǎn)型期小說家”的標(biāo)簽,認(rèn)為他將創(chuàng)作的目光投向了室町時(shí)代,挖掘其中題材。澀澤龍彥認(rèn)為這種說法本末倒置。“花田作品中頻頻出現(xiàn)動(dòng)物的名字,帶給我某種感動(dòng)。”“花田對(duì)動(dòng)物的喜愛,已化作他思想的血肉。”作為這種對(duì)具體形象極為特別的感受力的結(jié)果,花田才把目光投向了這些形象橫溢的室町時(shí)代。驅(qū)使人們提筆創(chuàng)作的,首先是他們感受到的具體形象,這也是《思考的紋章學(xué)》的題目由來,著迷意象的澀澤龍彥期待自己能在 “抽象的虛空中描繪出一個(gè)形體”,期待這形體有如無益、無責(zé)任感又美麗的紋章,于是效仿自己喜愛的、名為blason(紋章)的法文詩,為自己思考的軌跡命名。

以“用感性表達(dá)知性”為道德準(zhǔn)則的澀澤龍彥,是怎樣一個(gè)具體的人?比起影響三島由紀(jì)夫、寺山修司的“暗黑美學(xué)大師”的頭銜和致力引入西方文化與思想暗流的功績(jī),《花逍遙》這本由他數(shù)數(shù)自家種的花花草草寫下的隨筆集,竟拼湊出一點(diǎn)“用肉體表達(dá)精神性”的、真實(shí)可感的澀澤龍彥。他喜歡剪下枯萎后天然變成干花的紫陽花,一枚枚投在廣口瓶里。格外喜歡作為下酒菜的百合根,越硬越有嚼勁。去伊朗時(shí),一個(gè)四周安靜的正午,抬眼看到賓館中庭里開滿了薔薇花,一旁神學(xué)院的綠色穹頂宛如漂浮在半空,他真希望能在那里安然生活一年。沿高低起伏的托斯卡納平原一路開,在歐洲被算作雜草的鮮紅雛罌粟遍布平原,令他眼花繚亂。臺(tái)風(fēng)過去后突然放晴的秋日,被雨打得濕透的大波斯菊紛紛倒在地上開著花,這是常常浮現(xiàn)在他眼前的景象……這本以花為名的集子與植物圖鑒僅有幾分相似,更像一本由花草搭建起來,由私人體驗(yàn)、記憶、感官賦予其體溫的回憶錄,澀澤龍彥說是隨機(jī)收錄了二十五種對(duì)他而言意味深長(zhǎng)的花,此言不假。還有一些從觀念上就征服他的花草——常出現(xiàn)在《格林童話》《安徒生童話》里的接骨木,莎士比亞《暴風(fēng)雨》里小妖精愛麗兒唱的驢蹄草,歌德《威廉·邁斯特》中看到的桃金娘,這些在文學(xué)作品里愛上的植物,現(xiàn)實(shí)里他可是一次也沒見過。而以球根種植的番紅花,且不論花,單是其球根(拉丁語bulbous)語源“膨脹之物”的意思,就足以讓他喜愛了。而我們?yōu)楹蜗矏圩x澀澤龍彥,現(xiàn)在想來也不僅為樂趣,為他在介于真實(shí)與虛構(gòu)之間的某處等著我們。