迪莉婭·歐文斯《蝲蛄吟唱的地方》:文明的建構(gòu)將我們引向何方

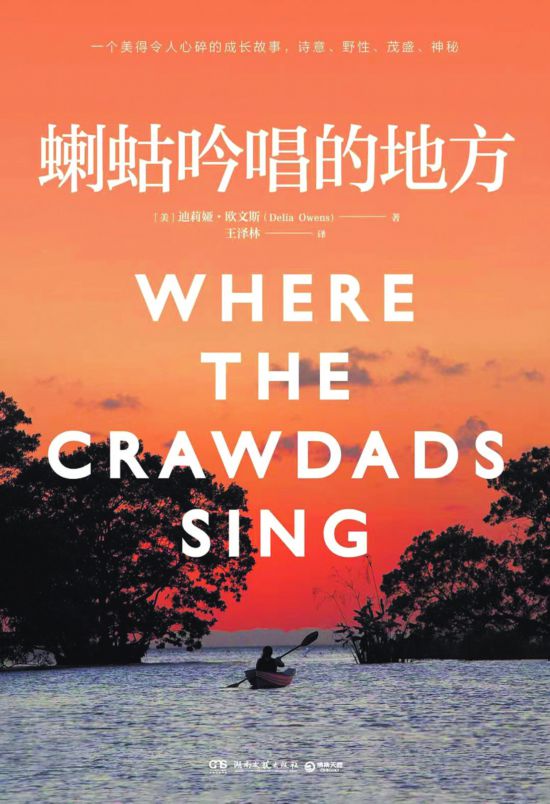

2018年夏,野生動(dòng)物學(xué)家迪莉婭·歐文斯出版了小說(shuō)處女作《蝲蛄吟唱的地方》,初版印數(shù)僅2萬(wàn)余冊(cè)。令人意外的是,到2019年末,小說(shuō)重印四十余次,售出450萬(wàn)冊(cè);截至2022年1月,這一數(shù)字達(dá)到1200萬(wàn)冊(cè)。根據(jù)官方數(shù)據(jù),其紙質(zhì)版銷量超過(guò)瑪格麗特·阿特伍德、斯蒂芬·金等名家新作紙質(zhì)銷量總和。小說(shuō)反復(fù)登上紐約時(shí)報(bào)、亞馬遜等平臺(tái)新書暢銷書排行榜,上榜時(shí)間超過(guò)百周,多次位居周榜單榜首。書名中詞匯“crawdad”進(jìn)入韋氏詞典2019年十大熱詞名單。在小說(shuō)銷售市場(chǎng)總體低迷,網(wǎng)飛、亞馬遜等算法驅(qū)動(dòng)娛樂(lè)公司為消費(fèi)者提供一系列“客制化”產(chǎn)品背景之下,作家似乎已很難通過(guò)單打獨(dú)斗突破工業(yè)化運(yùn)作的圍剿,而它為何吸引了如此眾多的美國(guó)讀者?行業(yè)分析人士試圖尋求原因,Codex Group甚至對(duì)數(shù)千名購(gòu)書者進(jìn)行了政治派別歸屬調(diào)查,結(jié)論與大部分小說(shuō)閱讀群體構(gòu)成并無(wú)明顯差異。圖書行業(yè)資深人士宣稱它“藐視了新的萬(wàn)有引力定律”;蘭登書屋銷售主管認(rèn)為這是他從業(yè)30年來(lái)前所未見的現(xiàn)象級(jí)事件,且無(wú)法從中獲得任何可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。

獨(dú)立書商大力推廣功不可沒(méi)。好萊塢演員兼制片人瑞茜·威瑟斯彭看中這部小說(shuō),由其擔(dān)任制作人的同名影片已于今年上映,泰勒·斯威夫特為其作曲,因出演BBC劇《正常人》在年輕人中頗受歡迎的黛西·埃德加-瓊斯扮演女主角卡婭。威瑟斯彭此前還曾投拍澳大利亞暢銷書《大小謊言》改編劇,斬獲許多影視劇獎(jiǎng),小說(shuō)銷量也略有增長(zhǎng),但遠(yuǎn)無(wú)法與《蝲蛄吟唱的地方》相提并論。

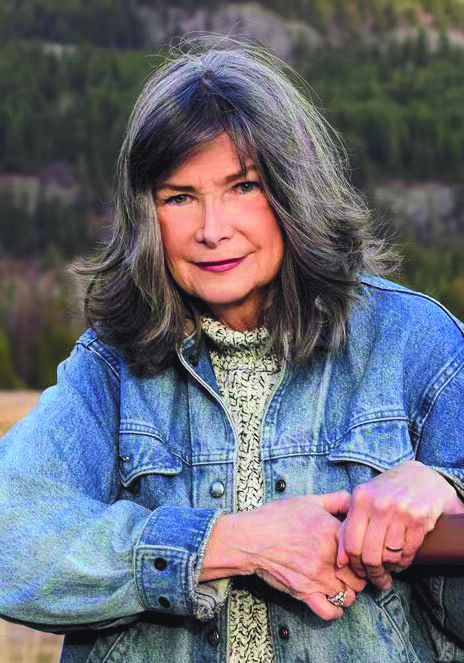

迪莉婭·歐文斯此前有三部非虛構(gòu)作品:回憶錄《大象的眼睛》《卡拉哈里的哭泣》《大草原的秘密》,講述她作為非洲野生動(dòng)物學(xué)家的生活,曾獲約翰·巴勒斯自然寫作獎(jiǎng)。迪莉婭早年在喬治亞大學(xué)學(xué)習(xí)動(dòng)物學(xué),后于加州大學(xué)戴維斯分校獲動(dòng)物行為學(xué)博士學(xué)位。上世紀(jì)70年代起,她和丈夫馬克·歐文斯到非洲研究野生動(dòng)物,在博茨瓦納的卡拉哈里沙漠建立研究營(yíng)地,觀察獅子、鬣狗等動(dòng)物,研究它們的遷移模式和社會(huì)行為。他們的基金會(huì)為村民提供職業(yè)培訓(xùn)、小額貸款、醫(yī)療保健和教育服務(wù)。但這些行為也引發(fā)了爭(zhēng)議,《紐約客》報(bào)道稱馬克在贊比亞政府監(jiān)管之外建立了一支狩獵偵察隊(duì),“通過(guò)提供武器、靴子和金錢”收買當(dāng)?shù)厝耍卜廊藛T使用暴力手段阻止偷獵者。《大象的眼睛》(1992)記述了與偷獵者的沖突,美國(guó)廣播公司還就此拍攝過(guò)一集紀(jì)錄片(1996),該片最后的鏡頭中,一名被指控為偷獵者的男子被槍殺。盡管歐文斯夫婦自陳不在現(xiàn)場(chǎng),但并未完全洗脫罪名,他們很快回到美國(guó),在愛(ài)達(dá)荷州北部的僻靜農(nóng)場(chǎng)定居下來(lái)。離婚后,迪莉婭獨(dú)自搬往北卡羅來(lái)納州的山區(qū)。他們是動(dòng)物保護(hù)主義者,但“以動(dòng)物救世主自居”也被詬病為變相的殖民主義,“文明”的入侵?jǐn)_亂了原有的生態(tài)邏輯,導(dǎo)致當(dāng)?shù)厝藘r(jià)值觀的混亂。

小說(shuō)出版時(shí),這位作家已經(jīng)69歲。突然而至的成功讓她感到猝不及防。“我從沒(méi)想過(guò)自己能寫小說(shuō)”,作者自陳十年前開始寫作這部小說(shuō),當(dāng)時(shí)腦中只有模糊的故事:一個(gè)女孩在上世紀(jì)五六十年代在北卡羅來(lái)納州的沼澤地里獨(dú)自長(zhǎng)大,后來(lái)被指控謀殺了一名年輕男子。故事是虛構(gòu)的,但作家借鑒了她與社會(huì)隔絕的荒野生活經(jīng)歷,她一生中多數(shù)時(shí)候都盡可能遠(yuǎn)離人類,住在偏遠(yuǎn)的地方,靠近野生動(dòng)物,“這是關(guān)于荒野求生的嘗試”。在紐約植物園舉辦的演講中,她把面對(duì)觀眾講話的感受與多年前的一次逃生經(jīng)歷相比,當(dāng)時(shí),為逃離一頭沖過(guò)來(lái)的大象,她跳進(jìn)一條鱷魚泛濫的河里。

小說(shuō)的閱讀體驗(yàn)至少與以下關(guān)鍵詞相關(guān):謀殺、懸疑、自然寫作、生態(tài)學(xué)、冒險(xiǎn)、浪漫愛(ài)情故事,成長(zhǎng)小說(shuō)……敘事沿著兩條時(shí)間線展開。一條是1969年的一樁沼澤命案:男孩們?cè)谡訚缮钐帍U棄的消防塔下發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)厍嗄瓴趟沟氖w,意外墜落身亡的現(xiàn)場(chǎng)疑點(diǎn)重重,附近居民的流言蜚語(yǔ)和警探調(diào)查將矛頭指向沼澤女孩卡婭·克拉克。另一條敘事線則為卡婭成長(zhǎng)的故事,起始于1952年,六歲的卡婭目睹母親離家出走,父親酗酒、家暴,哥哥姐姐相繼離開,她承擔(dān)家務(wù),跟隨父親駕船捕魚,沒(méi)多久父親也不辭而別。卡婭孤身一人住在沼澤深處的棚屋里,靠清晨撿拾貽貝到鎮(zhèn)上交換行船所需的油氣和基本生活補(bǔ)給。15歲時(shí),她與同樣癡迷于沼澤的男孩忒特建立了友誼,他教她讀書、認(rèn)字,分享他喜愛(ài)的自然科學(xué)書籍。忒特上大學(xué)后便銷聲匿跡,直到博士畢業(yè)后重新回到小鎮(zhèn)工作。多年的孤獨(dú)生活中,卡婭融入了沼澤的生態(tài)環(huán)境,她收藏羽毛、貝殼等,觀察動(dòng)植物的生存模式、生命周期,用文字與精美的繪畫描繪它們的形態(tài)和習(xí)性。歸來(lái)的忒特將其推薦給出版商,這些關(guān)于貝殼、鳥類、昆蟲的研究得以出版,它們圖文并茂,獲得生物圖書獎(jiǎng)。卡婭也由此擺脫生存困境。兩條敘事線在蔡斯死后匯合,卡婭經(jīng)歷刑拘庭審,最終無(wú)罪釋放。小說(shuō)結(jié)尾概述了此后卡婭與忒特的隱居生活。她過(guò)世后,忒特從隱藏的遺物中發(fā)現(xiàn)大量詩(shī)稿——原來(lái)她一直用筆名發(fā)表詩(shī)作——未刊發(fā)的一首揭示了蔡斯死去當(dāng)晚發(fā)生的一切。庭審過(guò)程中最大的疑問(wèn),蔡斯死后離奇消失的貝殼項(xiàng)鏈,那是早年相戀時(shí)卡婭在消防塔上送給他的,也在卡婭遺物中。

毫無(wú)疑問(wèn),這是一個(gè)獨(dú)特的女性成長(zhǎng)故事,雖然與自然、貧窮相關(guān),但和魯濱遜改造自然獲得新生活的路徑全然不同,相反,歐文斯虛構(gòu)了現(xiàn)代生態(tài)學(xué)視角下自力更生的另一種可能性:主角的價(jià)值恰恰不在于征服環(huán)境,而是與自然環(huán)境建立和諧共生的關(guān)系,在盡量不影響自然環(huán)境的前提下,換取基本生存所需。

書中最令人興奮的是濃墨重彩的生態(tài)環(huán)境描寫,它們體現(xiàn)了作者的博物學(xué)和生態(tài)學(xué)專業(yè)素養(yǎng),以及一個(gè)長(zhǎng)期生活在野外并有著敏銳洞察力的觀察者對(duì)于大自然的強(qiáng)烈情感,少了浪漫主義多愁善感的想象,更加務(wù)實(shí),交互、親切。這是一片荒原般的廢棄之地,過(guò)去百年間從海上上岸的人們匆忙逃往此處,饑不擇食地安頓下來(lái),“以后凡到此地定居的人,都要灰心喪氣。”詛咒和命運(yùn)并未減損自然伊甸園般孕育生命的本能,海岸如此深邃、神秘、廣博。她詳細(xì)區(qū)分了沼澤與濕地(小說(shuō)也分為兩個(gè)部分,前一部分為濕地,后一部分是沼澤,與主人公心靈的成長(zhǎng)及命案逐步揭示形成隱喻結(jié)構(gòu)),繁復(fù)多變的水道、潟湖、泥塘、環(huán)礁湖為人物提供了安全的棲身之所。那也是植物與動(dòng)物的盛宴,橡樹、松樹、蒲葵、香蒲、樹莓、香楓、山核桃木;禿鷲、海鷗、灰鷺,林林總總,不一而足,咸水中的草和泥濘中佇立的樹以風(fēng)的形態(tài)生長(zhǎng),斑駁的光線,變化的潮汐都有了生命,而動(dòng)物自有其生存法則,卡婭在海灘投喂食物,認(rèn)識(shí)每一只飛翔的鷗鷺,尋找并收集它們掉落的羽毛,卻從未在家中飼養(yǎng)過(guò)寵物。

小說(shuō)中最精彩的外貌描寫,很可能是卡婭首次出場(chǎng)時(shí)“烏鴉的翅膀那樣濃密漆黑的頭發(fā)”,當(dāng)她與自然之間的關(guān)系被建立起來(lái),這樣的比喻便水到渠成,而不是模式化的套用。卡婭從動(dòng)物身上,而不是從人類身上,學(xué)習(xí)并理解生存的法則,從螢火蟲在交配行為之前發(fā)出的不誠(chéng)實(shí)的信號(hào)以及牛蛙的交配中學(xué)習(xí)兩性關(guān)系;受傷的鳥類可能被同類殺死,以免在集體行動(dòng)時(shí)拖后腿;受審時(shí),她將法庭上的專業(yè)人士按照動(dòng)物世界的標(biāo)準(zhǔn)分成不同層級(jí)。在走投無(wú)路、孤立無(wú)援時(shí),人類以生存為目標(biāo)的本能恢復(fù)了。也因此,小說(shuō)結(jié)尾兩處懸念的揭曉:人物隱匿的詩(shī)人身份;為擺脫困境而不顧忌任何規(guī)則的危險(xiǎn)、幽暗一面,悄然引向了文明與野蠻的吊詭關(guān)系。

生態(tài)環(huán)境、修辭、主人公的成長(zhǎng)和復(fù)仇似乎暗示著:人也是一種動(dòng)物。她的精神活動(dòng)被這樣描述的部分令人深思,并非以人類中心主義推己及人。這體現(xiàn)了“文明”的悖論,如弗洛伊德所說(shuō),“文明的未來(lái)”究竟是什么,人類的動(dòng)物性與文明之間的關(guān)系,我們是否真的了然于胸、勝券在握?

這也是一個(gè)異類的故事。作者將卡婭描繪為“沼澤深處的女孩”,鎮(zhèn)上的人們認(rèn)為她野蠻、未開化,將她比作狼孩,她的真實(shí)生活鮮為人知。青春期的卡婭和忒特成為戀人,但忒特上大學(xué)后便試圖澆滅愛(ài)情的火苗,因?yàn)樗J(rèn)為她屬于沼澤,永遠(yuǎn)不可能進(jìn)入正常的人類社會(huì)。卡婭后來(lái)對(duì)富家子弟蔡斯動(dòng)心,他們秘密約會(huì),直到她從報(bào)紙上看到他同別人訂婚的消息。庭審過(guò)程中,卡婭被辯護(hù)律師描述為受誤解的受害者,他向陪審團(tuán)發(fā)問(wèn):我們給她貼上標(biāo)簽并拒絕她,因?yàn)槲覀冋J(rèn)為她與眾不同,但很可能正是我們的排斥迫使她逃離人群。

無(wú)法否認(rèn)的是小說(shuō)敘事存在許多失衡之處。比如語(yǔ)言風(fēng)格的混亂,與豐饒的沼澤詞匯相比,其他場(chǎng)景描寫顯得貧瘠,人物對(duì)話中方言和口語(yǔ)的使用過(guò)于刻意;且人物常常用完整的句子清晰表明他們的想法,像是英文青少年讀物。當(dāng)然,一些動(dòng)詞在人與動(dòng)植物之間混用,類似的創(chuàng)造性毋庸置疑。

此外,具體描述時(shí),鄉(xiāng)野被理想化了。似乎為凸顯人類社會(huì)偏見的可怕,原本暗流叢生的沼澤變得過(guò)于安全,它成為富饒、自給自足的溫暖巢穴。主人公在沼澤中優(yōu)雅地滑行,沒(méi)有弄臟過(guò)自己,沒(méi)有受到其他物種的侵?jǐn)_,甚至沒(méi)有受過(guò)傷,沼澤中唯一的安全隱患是人類建造的消防塔和刺傷過(guò)童年卡婭的釘子。同時(shí),物質(zhì)條件的艱難也被美化,主人公的生存環(huán)境缺乏前后的一致性。隨著敘事展開,簡(jiǎn)陋、逼仄的棚屋變得越來(lái)越富足,像是神話里取之不盡的百寶箱。卡婭出場(chǎng)時(shí)常常伴隨著小說(shuō)家傾心盡力的穿著描寫,襯衫、牛仔褲、短褲,以及各式各樣的裙子,早年間,它們來(lái)自母親的衣箱和黑人社區(qū)的捐贈(zèng),但后來(lái)又作何解釋?既然人物不光顧鎮(zhèn)上的商店,在蔡斯死去那晚之前也從未離開過(guò)小鎮(zhèn)。

這些或隱或顯的缺陷在改編后的同名電影里被進(jìn)一步放大。影片中棚屋窗明幾凈,瓊斯復(fù)原的人物穿著過(guò)于潔凈、整齊,不僅符合社會(huì)規(guī)范,也完全順應(yīng)大眾的審美,很難在主人公精心打理的頭發(fā)和她艱難的生存處境以及特立獨(dú)行的生活方式之間建構(gòu)合理的邏輯性。當(dāng)然,小說(shuō)的硬核部分也未能在影片中重現(xiàn)。人物與自然互動(dòng)的方式,她真正的家——神秘、幽深的濕地、沼澤,無(wú)疑是讀者最為期待的。影片取景于路易斯安那州的一片沼澤,它肯定不是小說(shuō)中那片原始的、包藏著動(dòng)物生存法則和人物內(nèi)心深處隱秘的神秘之地,盡管是美的,卻顯得清脆、明亮,敷衍。缺少了敘事者的鋪墊和引導(dǎo),卡婭的成長(zhǎng)更顯得不可思議。像是隔著一層濾鏡,每個(gè)細(xì)節(jié)都被打磨得锃亮,沒(méi)有任何污垢和砂礫。故事的粗糲之處也幾乎被磨平,只剩下三角戀愛(ài)、懸疑故事和美麗的沼澤風(fēng)情展示。

此外,小說(shuō)人物形象和情節(jié)設(shè)置的模式化也削弱了硬核部分搭建的基礎(chǔ)。長(zhǎng)期關(guān)照卡婭的黑人鄰居形象刻板、甜膩,其存在似乎只是為了主人公服務(wù),同時(shí)映襯她被偏見排斥的相似處境。黑人男性是慈祥的父親,黑人女性的描寫僅限于豐滿的胸部;與此相對(duì)的,是忒特金色的卷發(fā)和蔡斯明亮的皮膚對(duì)于卡婭的吸引力。他們身體強(qiáng)壯,或是好學(xué)生,或是橄欖球四分位,思想簡(jiǎn)單,扁平、虛假,與青少年浪漫愛(ài)情小說(shuō)中的白人男孩別無(wú)二致。近年來(lái)女性作家筆下常見的酗酒、家暴作為一切戲劇化災(zāi)難導(dǎo)火索的情節(jié)設(shè)置也未缺席。二戰(zhàn)中歸來(lái)的父親拖著因膽怯而被炸毀的腿,整日酗酒,將對(duì)生活的不滿發(fā)泄到妻子和孩子身上;蔡斯也試圖用暴力馴服卡婭。一些讀者認(rèn)為作者歪曲了北卡羅來(lái)納州20世紀(jì)50年代到70年代的真實(shí)情況。事實(shí)上,小說(shuō)可能從未顯示出對(duì)于復(fù)雜、艱難、種族主義等議題真正的興趣,它們不是故事的結(jié)締組織,而更像是裝飾。

“一個(gè)貧窮、沒(méi)受過(guò)教育卻美麗得出奇的女孩,獨(dú)自在沼澤中長(zhǎng)大,一邊寫詩(shī),一邊研究量子物理。”人物是否可能在幾年時(shí)間內(nèi)由只字不識(shí)成為足以被專業(yè)領(lǐng)域認(rèn)可的動(dòng)植物圖書作家(除非是天才),也是讀者爭(zhēng)論的焦點(diǎn),盡管她曾接受忒特的專業(yè)指導(dǎo)。這種指責(zé)大可歸咎于學(xué)院教育體系的偏見,她對(duì)沼澤和濕地的熟悉程度確非坐在室內(nèi)研讀文獻(xiàn)、做切片、觀察顯微鏡的人可比,更不必說(shuō)文明社會(huì)還要耗費(fèi)大量時(shí)間精力爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)、進(jìn)行人事斗爭(zhēng)等,不過(guò),圖書資源和科學(xué)研究條件的匱乏呢?也有讀者質(zhì)疑長(zhǎng)期與世隔絕的主人公是否可能有足夠的現(xiàn)實(shí)世界經(jīng)驗(yàn),制定完美的殺人計(jì)劃并成功脫罪。或許作者過(guò)度執(zhí)著于傳遞野外自力更生的生存方式有助于專注和深入的理念?如果對(duì)人性和人類社會(huì)構(gòu)成的理解是出于對(duì)自然的觀察,出于直接的體驗(yàn)和思索,而非對(duì)已有規(guī)則的簡(jiǎn)單接受和適應(yīng),是否會(huì)更加深切?

也有狂熱讀者將駕駛破舊小船在迷宮般水道中航行的卡婭比作亞哈船長(zhǎng),自然的神圣力量則是潛藏的白鯨;沼澤中的生存被與《神曲》中地獄烈火的淬煉相提并論;有人將小說(shuō)主題引向梭羅的隱居生活;討論人們對(duì)自然法則的向往,對(duì)文明規(guī)約人性的厭倦和悲觀。然而,無(wú)論蝲蛄能否吟唱,卡婭的生存問(wèn)題終究還是依靠人類社會(huì)認(rèn)可才得以解決。沒(méi)人知道,文明的建構(gòu)將我們引向何方,是否真能逃出文明世界,小說(shuō)提供了濟(jì)世良方還是安慰劑,但可以肯定的是,任何銷量奇跡都不是思考的終點(diǎn)。