欲望的泛濫與消失:米歇爾·維勒貝克筆下的法國當代社會癥候

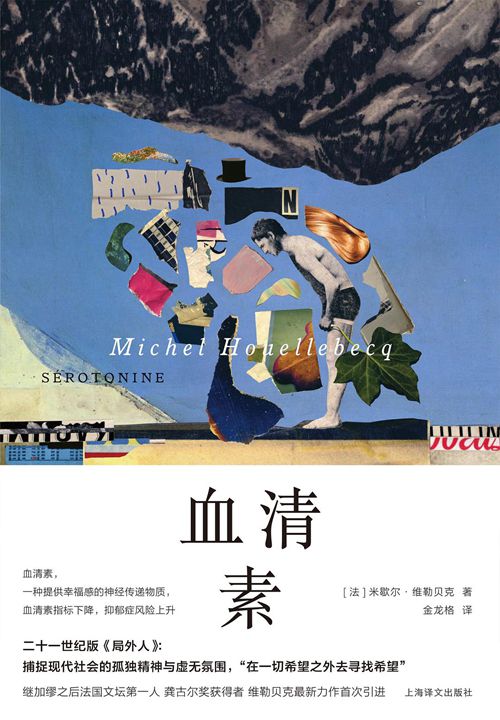

2018年末,法國爆發(fā)50年以來規(guī)模最大的示威游行,導火索為總統(tǒng)馬克龍上調(diào)燃油稅,深層原因則是法國經(jīng)濟持續(xù)衰退帶給民眾的巨大生存壓力。次年1月,法國作家米歇爾·維勒貝克出版了他的第8部小說《血清素》。在這部小說中,全球化沖擊導致牛奶價格不斷下降,再加上牛奶配額制度不保,農(nóng)民們掙扎在生存線上瀕臨破產(chǎn),由此轉向暴力抗議。現(xiàn)實與虛構的高度重合,是米歇爾·維勒貝克——這位法國當代最負盛名的小說家對社會予以長期入微觀察的必然結果。他的作品,無論浸泡在未來主義、存在主義、現(xiàn)實主義抑或是新自然主義中,其文學的恒定核心都直指法國及歐洲當下,維勒貝克本人則頻繁出鏡法國各大電視節(jié)目,堪稱當代法國最耀眼的明星作家。

維勒貝克筆調(diào)尖銳辛辣,常冒政治不正確的大不韙,述說當代法國甚至整個西方社會的癥候,引來爭議。“厭女”、“支持人種優(yōu)化”、“過剩的性描寫”等負面評價紛至沓來。但與其用標簽式的詞匯來概括一位嚴肅作家,不如深入到其作品文本中去,帶著細觀一塊巖石的層次與構成的心態(tài)體會作者思想微妙的復雜維度。維勒貝克以冷峻的筆觸描繪了這樣一番社會圖景:本土經(jīng)濟被市場自由主義沖擊至疲軟,人收縮為抑郁萎靡的非常態(tài)物質,深陷欲望直至踏入虛無的沼澤,欲望的泛濫與消失成為人難以擺脫的困境。在《血清素》的結尾,敘述者感慨自己的一生:

我本來可以讓一個女人過上幸福生活。不對,是兩個,我說過的那兩個。一切都很清楚,從一開始就非常非常清楚,但我們沒有重視。我們是否向個人自由、開放生活和無限可能的幻想屈服了?有這個可能,這些想法是那個時代精神的一部分;我們沒有形成那些想法,我們沒有那樣的興趣;我們只是順從了它們,任由自己被它們摧毀;然后,天長日久地遭受痛苦的折磨。

個人主義是維勒貝克多部作品中被射擊的靶子,個人主義是一場萬花筒之雨,人物們浸淫其中,懷抱著未來更好的可能性,被其誘惑,猶如被夢欺騙的火車,順從夢的慣性,機械地駛入泡沫的深處,等待他們的是噩夢般的空虛。市場經(jīng)濟自由主義,在維勒貝克的筆下則是另一場噩夢:一方面,他將意識形態(tài)以頗為直接的方式植入寫作。本土經(jīng)濟遭受重創(chuàng),猶如在瘋狂的自由競跑中,一匹累倒在地茍延殘喘的馬,而它同時也即將被其他追趕而上的馬匹踩踏;另一方面,他以如此明顯的浪漫懷舊姿態(tài)追憶農(nóng)耕一體的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),細數(shù)工業(yè)農(nóng)業(yè)的可怖之處:

在被頂上的強光鹵素燈照亮的廠棚里,成千上萬只母雞緊緊地挨在一起試圖生存下來,沒有雞籠,那是“地上養(yǎng)殖”,它們身上的羽毛都掉光了,瘦骨嶙峋的,皮膚發(fā)炎,受到紅虱子侵擾;它們在同伴的腐爛的尸體中間生活,短暫生命——最多一年——的每一秒鐘都在驚恐不安地咕噠咕噠地驚叫。

米歇爾·維勒貝克作品中貫穿著濃重的虛無之霧,他將虛無主義與社會學研究緊密結合,兩者皮骨相連,無法割離;作家樹立起一個個踽踽獨行的文學形象,有著厭世傾向。因此,小說人物關系設置是一個值得注意和玩味的主題;而人物的職業(yè)則是再現(xiàn)現(xiàn)代社會發(fā)展進程的探頭。在《基本粒子》中,人物設置呈對位式結構。主人公是兩位同母異父的兄弟,從性格到人生軌跡迥然不同,如天秤的兩端。布呂諾深受20世紀70年代從北美傳入歐洲的享樂主義影響,沉迷色情消費文化,常參加野營交流中心(即嬉皮運動的殘余品)。米歇爾則一生與世俗情感有著天然的隔閡,成為一名堪稱天才的物理學家,發(fā)現(xiàn)無性繁殖的奧秘,改寫人類社會形態(tài),再無性別之分。兩位人物的單義敘述呈平行結構,時常交織。值得注意的是,這部小說中著重描述了多位人物各自的家族三代譜系:血緣、三代人社會生活全貌及環(huán)境變遷(20世紀50年代法國經(jīng)濟飛躍-60年代性解放運動-70年代的享樂主義)盡收眼底。這也是作家巴爾扎克式寫作的重要特征。

在其獲2010年龔古爾文學獎的作品《地圖與疆域》中,維勒貝克保留著人物家譜細述的手法,不過,是以緊扣小說主題——“藝術創(chuàng)作者”維度進行細述,剖析當代藝術市場創(chuàng)作與金錢之間令人嘆為觀止的微妙關系。同時,維勒貝克運用自我虛構的手法(autofiction)將自己寫進小說(這一手法曾受到龔古爾文學獎一位評委的猛烈抨擊),并最終被一位狂熱的收藏者以杰克遜·波洛克的作畫手法殺害。作為久負盛名的當代藝術(畫家兼攝影家)家,主人公杰德,和《基本粒子》中的米歇爾一樣,對人類及世俗情感有著天然的距離,他對品格的挑剔與苛刻,導致自己身邊無一知己,唯有人物維勒貝克有成為摯友的潛力。當然,這一可能性也因后者的遇害而被扼殺在可能當中,這令杰德扼腕不已:“世界是平庸的……那個犯下這樁謀殺罪的人,在這世界上增加了一份平庸。”杰德與人物維勒貝克的人生軌跡是一幅疊印畫,雖有前后之分,但弧度輪廓卻極為相像:杰德在藝術創(chuàng)作大獲全勝后,搬回位于法國鄉(xiāng)間的祖屋中,遵循著維勒貝克幾年前走過的道路。

而在《血清素》中,主人公弗朗洛的人生輪廓遵循著公路小說的形態(tài):從農(nóng)業(yè)部的事業(yè)和日籍女友的愛情中全身而退,以一個毫無社會身份的隱形人開啟了一段奇特的旅程,來到大學摯友埃梅里克位于芒什省的農(nóng)場。敘述者從埃梅里克的農(nóng)場現(xiàn)狀引出法國當代農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀,可被視作法國黃背心運動的文學翻版。埃梅里克在意識到農(nóng)場將毀于全球化經(jīng)濟及農(nóng)業(yè)工業(yè)化,并未試圖尋求其他生路,而是決絕地在暴動中飲彈自殺。那幅曾經(jīng)出現(xiàn)在《地圖與疆域》中的人物疊印畫再次顯現(xiàn)于《血清素》中:主人公深陷抑郁的泥沼,依靠新一代抗抑郁藥——卡普托利克斯維持血清素的正常水平。敘述者雖沒有談及埃梅里克的身體狀況,但文中鋪墊的自毀傾向暗示著他遭受抑郁攻擊的潛在可能。現(xiàn)代醫(yī)學認為抑郁生根于生物學維度,應從生理層面予以矯正:“卡普托利克斯通過增加血清素的分泌來產(chǎn)生療效……血清素是一種和自尊以及在群體中獲得認可相關的荷爾蒙。但它主要在腸道內(nèi)產(chǎn)生,人們發(fā)現(xiàn)大量的生物體內(nèi)都有它的存在,連阿米巴蟲身上都有。”而作家認為,人類的抑郁源于現(xiàn)代社會的運轉方式。

我們很輕易地能夠在維勒貝克設置的人物關系中提取到男性之間無精打采的惺惺相惜,頗具自憐意味。而男性人物與女人之間的關系則是另一個維度的故事,正如抑郁與欲望是一枚硬幣的正反面。在《基本粒子》和《血清素》中,維勒貝克不遺余力地描述欲望的悖論,恰如福樓拜在《圣安東的誘惑》中所描述的過剩與缺失之間的畸形關系:大量的美食引發(fā)的是過度的攝取,不經(jīng)消化的吞咽,最終夢幻一場面臨欲望的干涸。布呂諾在小說的結尾入駐精神病院,依靠藥片如消殺病毒般清空性癖;弗朗洛則不得已通過卡普托利克,維持基本的生存欲望,代價則是性欲的全面消失。維勒貝克小說人物的欲望深深地投射在女性身上,他們視女性或為性的玩具,或是自身情感的寄托,頗為極端。人物們所贊賞的女性皆有著極為傳統(tǒng)的面貌,這也是他們?yōu)楹坞y以忍受新時代女性舉手投足間散發(fā)的攻擊性。在《地圖與疆域》中,女性裸體抗議者(即書中的“女憤怒者”)受到杰德尖銳的諷刺。維勒貝克式人物全面否定男性作為一種社會生物所具備的特征:攻擊性、競爭性、暴力,轉而迷戀女性傳統(tǒng)的形象:溫柔、共情感強、有奉獻精神,并認為世界的災難大多由男性的上述特征造成。

在這張厭惡的表皮下,維勒貝克懷揣著懷鄉(xiāng)式的憂郁內(nèi)核:他塑造游離于主流社會、對一切倍感索然無味的絕望者,透過人物建立了一個幾近冷酷的客觀視角,生活中重要的人與事于主人公而言都成為無限接近但無法到達的可能性,而非可以觸碰的甜蜜現(xiàn)實。維勒貝克賦予這些男性人物悲劇的宿命感,他要透過這些具有靜止感的孤獨人物,召喚舊時光才可抵達的幸福,那將是:無止境的欲望在此灰飛煙滅,具有沉靜古典氣質的專注。這是我們能夠在《基本粒子》中的女性人物——米歇爾那有著奉獻精神的外婆、因生重病不愿成為他人負累而自殺的安娜貝尓和克里斯蒂亞娜、獨自撫養(yǎng)兒子的卡米耶身上所看到的品質。

在溫煦的農(nóng)場上,用最為傳統(tǒng)的手法、按健康的規(guī)則養(yǎng)殖牛群,產(chǎn)出質量上乘的牛奶。《血清素》中這么堅持的埃梅里克最終瀕臨破產(chǎn),終結生命。這些溫柔的人物與敘述者描述的光怪陸離的人物,與大規(guī)模開發(fā)、追求面積產(chǎn)量最大化的集約化經(jīng)營混雜交織在敘事的河流中,拼湊出維勒貝克獨特的風格——一種怪異扭曲與平衡柔美的綜合體。

維勒貝克的文學作品是一場人類垂死掙扎的無聲戰(zhàn)爭,在戰(zhàn)爭的末端,則是人類的消亡。無論是《基本粒子》中的科幻暢想,還是《地圖與疆域》中消融吞噬人類痕跡的自然風景,抑或是《血清素》中那句具有死亡意味的句子——“這是一種白色的、橢圓形的、可從中間掰斷的小藥片。”——都承載著作家無盡的憂慮。

維勒貝克的文學基因也許能在他于1991年出版的關于H.P.洛夫克拉夫特的文學研究《反抗世界,反抗人生》中找尋到根源。這位叛逆不羈的當代作家跨越半個世紀,找尋到靈魂共振的知音,同樣的敏感孤絕,精準捕捉各自時代的恐懼與焦慮,如扎根淤泥的纖細植物,活在畸形猛獸般的人類社會。

或許,波德萊爾的詩歌能夠賦予這一文學基因以更清晰的形態(tài):

“聽話,哦我的痛苦,別這樣吵鬧。

你要黑夜;它下來了;它就在此:

有人得到安詳,有人得到苦惱;

一種昏暗的氛圍裹住了城市。

卑劣的凡夫俗子們結隊成群,

挨享樂這無情屠夫的鞭子抽,

去到卑屈的節(jié)日上采擷悔恨,

我的痛苦啊,伸出手,打這兒走,

遠離他們。看那悠悠歲月俯身……”

——波德萊爾《沉思》(郭宏安譯)