從悠悠歲月到超8歲月:安妮·埃爾諾的另一種記憶碎片

1

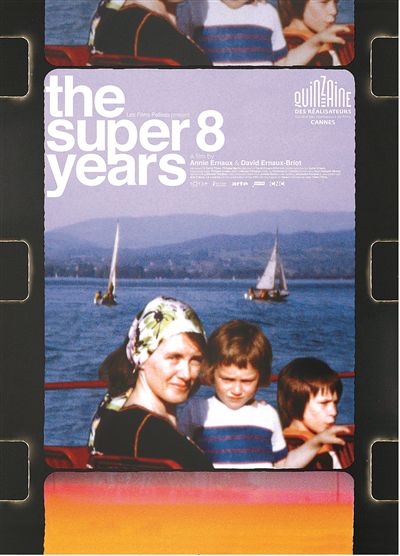

法國作家安妮·埃爾諾(Annie Ernaux)獲得諾貝爾文學獎之后,在文學愛好者中毫無意外地掀起了閱讀埃爾諾作品的浪潮。然而鮮為人知的是,就在今年,埃爾諾和她的兒子大衛(wèi)·埃爾諾-布里奧共同完成了一部影像回憶錄式的作品《超8歲月》,該片早前入圍了今年戛納電影節(jié)的“導演雙周”單元,并將于今年12月中在法國院線上映。雖然作品本身并未在電影節(jié)上掀起太大波瀾,但隨著埃爾諾獲得諾獎,這部僅60分鐘的影片定將重新出現(xiàn)在全球電影觀眾和文學讀者的視野中,進而成為理解安妮·埃爾諾文學作品的重要切口。

法語片名“Les années Super-8”實際上是“超8”與“歲月”的組合,而后者正來自于埃爾諾代表作的名字《悠悠歲月》(Les années)。可見,在這對母子創(chuàng)作者尤其是母親看來,影片和她早前的文學創(chuàng)作之間有著顯而易見的相似性甚至延續(xù)性,“超八”(Super-8)則明確地標識出了此次創(chuàng)作的特定媒介——影像、膠片、家庭攝像機。

對筆者而言,《超8歲月》某種程度上確實是《悠悠歲月》的有益補充,熟悉埃爾諾文學作品的讀者會在這些家庭影像中找到不少有趣的對應。比如《悠悠歲月》的主體結(jié)構(gòu)就是架設(shè)在一幅幅家庭或個人照片之上,而《超8歲月》則建立在大量膠片即所謂“活動影像”之上;《悠悠歲月》中的某些段落也可以與《超8歲月》形成互文,如書中提到的“人們從未像現(xiàn)在這樣向往鄉(xiāng)村,遠離‘污染’‘乘地鐵、工作、睡覺’的單調(diào)生活、‘集中營’般的郊區(qū)及其‘小流氓’”,影片里則有非常具體地呈現(xiàn);《悠悠歲月》中雖然提到買了“一臺超八毫米貝爾攝像機”卻極少提到拍攝的內(nèi)容,這些都在《超8歲月》中給出了答案:孩子、父母、家庭生活……在埃爾諾的文學敘述當中過于私人的、近乎是被有意排除掉的部分,由影像意外填充。

當然,正如埃爾諾自己在片中所述,這些影像內(nèi)容之所以很少出現(xiàn)在她自己的文學作品當中,很大程度上是因為它們基本都由自己的丈夫(后來的前夫)所拍攝。二人離婚之后,前夫帶走了攝像機,卻留下了拍攝過的所有膠片及其承載的記憶。在通過文學性畫外音文本對影像進行說明和解釋的過程里,埃爾諾毫不吝嗇地行使著自己對共同過往生活的“最終解釋權(quán)”:畫面和聲音之間始終保持的某種刻意為之的距離,甚至構(gòu)成某種悖反;畫外音與其說是在解釋,不如說是在糾正,兩種視角和觀點之間激烈角力。通過這種方式,埃爾諾反思那段過往歲月,反思自己與家人之間的關(guān)系,反思自己的婚姻,也反思自己的性別身份,憂郁而不滿地向過往歲月展開“反擊”或“復仇”,雖然最終效果有待商榷。

2

相比起激進的、斗爭的,同時也相當自洽的《悠悠歲月》,《超8歲月》是一部充滿內(nèi)部斗爭和裂痕的影片,這些裂痕一部分來自于上文所述的創(chuàng)作者自身的主觀意圖,另一部分恐怕也是畫外音創(chuàng)作者埃爾諾并未想到的——作者性的意外失效:在《悠悠歲月》當中,埃爾諾創(chuàng)造性地使用了“無人稱自傳”的方式,“她”和“我們”取代了“我”,寫作者與文本拉開了一定距離,從而讓更多的集體性、社會性得以滲透其中。《超8歲月》試圖延續(xù)這種方法,通過大量充斥著“她”和“我們”的畫外音語句來對影像進行抽離,讓觀眾進入到一種集體性的回憶當中。然而從實際效果上看,這種方法并沒有像埃爾諾的文學作品那樣奏效,因為畫面本身是極為具體的,無論如何通過聲音制造距離感,私密和家庭的本質(zhì)都難以被抹殺。

所以,當《超8歲月》里一次又一次回響起埃爾諾口中的“我們”時,那種神秘、抽象的集體性,那種埃爾諾精心構(gòu)建起來的模糊性,無可避免地被“夫妻二人”的具體指代所取代。在這個意義上,觀眾恐怕很難在影片當中找到與其文學作品等量或近似的共鳴感。

如《悠悠歲月》封底所說,“小說的時間跨度有六十年,因此無論什么年齡段的讀者,都能從中找到自己最熟悉的內(nèi)容和最清晰的記憶。”該書能夠給人帶來共鳴,很大程度上來自于創(chuàng)作者以大量的記憶碎片、反情節(jié)的細節(jié)提煉出超越時代、階層、性別的“法國經(jīng)驗”。《超8歲月》則無時無刻不給人帶來截然相反的印象,個中原因除了上述“無人稱”手段一定程度上的失效之外,影像本身強大的記錄性也始終反對著畫外音的控制,畫面始終極其誠實地暴露著自身,隱含或散發(fā)著特定歷史時段中特定階層的趣味。

3

事實上,影片給人印象最深的段落是一次又一次的、貫穿全片的度假和旅行:智利、摩洛哥、西德、阿爾巴尼亞、英國、西班牙、葡萄牙、莫斯科,我們甚至可以認為,《超8歲月》就是各種各樣讓人眼花繚亂的休閑度假連綴而成的。這當然與家庭錄像本身記錄家庭和婚姻生活的性質(zhì)有關(guān),但也忠實地向觀眾表明了埃爾諾的階層屬性。誠然,埃爾諾清楚自己身處消費社會——“這是一個不爭的事實,一種我們?yōu)橹畱c幸或哀嘆的確信,這是擺脫不了的”,但無論是對于自己的社會地位還是對于眼前的一切,她能做的只是“無奈”或“欣然”接受——“五月的一切理想都在轉(zhuǎn)變成物品和消遣”,接著,“我們懷著合乎情理的目的……買了一臺超八毫米貝爾攝像機”。

從這個意義上講,“超8歲月”不僅意味著超8拍攝下來的歲月,更是“超8”這個物件所象征的資產(chǎn)階級歲月,與超階級的“悠悠歲月”顯然存在本質(zhì)的不同。

更耐人尋味的是,片中記錄的絕大部分旅行,在《悠悠歲月》里幾乎都是被忽略的,哪怕在提到的極小部分里,也只是一些非常簡略的印象,比如作者對西班牙旅行的記敘:“這次在西班牙的旅行將留下的時刻如下……”;埃爾諾也肯定不會在《悠悠歲月》里提及的是那些被攝影機一五一十錄制下來的“冰雪運動”,因為她知道這種運動在上世紀70年代只屬于“法國的中上階層”,而一邊冰雪運動一邊投票給左翼候選人密特朗,多少有點精神分裂(或者說知行不一)。

也許是為了調(diào)和這種矛盾,埃爾諾竭力透過畫外音為自己的表情、心態(tài)進行解說,試圖揭示自己內(nèi)心對生活的不滿,指出自己出身于工人階級的過往,為畫面賦予其本不具有的“事實”。但這種做法如果不是完全徒勞,也很難不讓人產(chǎn)生對其敘述的懷疑,畢竟“眼見為實”,畫面上的埃爾諾總是恬靜、美麗,很難看出不安的跡象,時常像是好奇的外星來客,以與其說是“左翼”,不如說是“左趣”的視角,窺探著法國之外那些第三世界國家的魅惑一隅。

歸根結(jié)底,文學的埃爾諾是她自己建立的帝國的女王,擁有至高無上的權(quán)力,可以裁剪出符合其對自身想象的文學生活和文學世界(這也并不意味著虛假或虛偽,僅僅意味著虛構(gòu)),而膠片影像卻無時無刻不在拒絕這種想象,拒絕語言的規(guī)訓,在自己的軌道上平行、逆反、多義地運動。

這種創(chuàng)作者與其作品的關(guān)系很容易讓人聯(lián)想起另一部電影,2021年入圍戛納電影節(jié)導演雙周單元的影片《烏斯特雷姆》。影片中,女作家為了獲得創(chuàng)作素材,化身成為烏斯特雷姆港口渡輪上的清潔女工,體驗了一段于她而言完全陌生的底層生活。但在影片結(jié)尾,當工友希望已經(jīng)完成文學創(chuàng)作的她再次登船共同勞作時,作家卻只能痛苦回絕,因為她知道自己已經(jīng)完成了她的左翼創(chuàng)作使命,至于生活本身——還是別那么“大眾”為好。