金克木誕辰110周年:一位智者的成長傳奇

2022年8月14日是中國著名文學(xué)家,翻譯家,梵學(xué)、印度文化研究者金克木誕辰110周年。

金克木(1912年8月14日—2000年8月5日),字止默,筆名辛竹,安徽壽縣人,父親是清朝最末一代縣官。兒時(shí)金克木在家中一面念“詩云”“子曰”,一面認(rèn)“ABCD”的新舊文化中完成了開蒙教育。1920年,金克木入安徽壽縣第一小學(xué)就讀。在他后來去北京大學(xué)任教的簡歷上,“學(xué)歷”一欄依然填的是“安徽壽縣第一小學(xué)畢業(yè)”。

也因如此,學(xué)貫古今,博通中西,掌握梵語、巴利語、印地語、烏爾都語、世界語、英語、法語、德語等多種語言文字的金克木被稱為“奇才”。金克木女兒金木嬰曾這樣回憶父親:“有人說,和我父親談天,往往你的專業(yè)是什么,他就和你談什么,如果正好是他熟悉的,自然談得熱鬧;如果并非他的專長,那他就更高興,會說:‘又長知識了。’不過,他常對人說:‘要是為考試,不要問我,我不會考試,那另是一門學(xué)問。’他確實(shí)沒有參加過什么正規(guī)考試,沒有大學(xué)學(xué)歷,連中學(xué)文憑也沒有,倒不是考不上,是沒錢考。但他從不承認(rèn)是自學(xué)成才,總是強(qiáng)調(diào)他是有老師的,而且老師都是最好的。”

他的老師可能是一本書,可能是一個(gè)人,也可能是一次際遇。1930年,金克木離家至北平,與各種大大小小的圖書館尤其是北京大學(xué)圖書館結(jié)下不解之緣。他泛覽書刊,廣交朋友,同時(shí)學(xué)會了多種語言;1941年,迎來而立之年的金克木至印度任報(bào)紙編輯。之后前往佛教圣地鹿野苑,隨憍賞彌老人鉆研印度古典,走上梵學(xué)研究之路;1946年,金克木回國,先后在武漢大學(xué)、北京大學(xué)任教,與季羨林、張中行、鄧廣銘一起被稱為“未名四老”;到了晚年,金克木喜歡和人交談,寫下許多文章,尤以在《讀書》雜志上發(fā)表的影響深遠(yuǎn)。

2000年8月5日,金克木因病在北京逝世。在去世的前四天他過完了自己的米壽(陰歷生日),還笑著說:“我是哭著來,笑著走。”

在金克木誕辰110周年之際,澎湃新聞特地回顧了金克木從青年到中年,再到晚年的學(xué)習(xí)之路,以此紀(jì)念一位智慧又可愛的老人,一種讀書的方法,以及一份在當(dāng)下已不多見的對求知的真誠和熱情。

金克木(1912年8月14日-2000年8月5日)。本文圖文若無特別署名,均由金木嬰提供。

“看書如同見活人,讀書如聽師友談話”

初來北平時(shí)的金克木不滿20歲,囊中羞澀,但這并不妨礙他上“另一種大學(xué)”。1930年,自封“馬路巡閱使”的金克木到處走街串巷,忽然發(fā)現(xiàn)宣武門內(nèi)頭發(fā)胡同有市立的公共圖書館,便走了進(jìn)去。

在《風(fēng)義兼師友》里,金克木特別回憶過這家圖書館:“閱覽室中玻璃柜里有《萬有文庫》和少數(shù)英文的《家庭大學(xué)叢書》,可以指定借閱,真是方便。冬天生一座大火爐,室內(nèi)如春。我?guī)缀跏翘焯烊ィ衔纾挛缱诶锩婵磿箝_眼界,補(bǔ)上了許多常識,結(jié)識了許多在家鄉(xiāng)小學(xué)中聞名而不能見面的大學(xué)者大文人的名著。如果沒有這所圖書館,我真不知道怎么能度過那飛雪漫天的冬季和風(fēng)沙卷地的春天,怎么能打開那真正是無盡寶藏的知識寶庫的大門。”

某一天,金克木經(jīng)過一家“私人教授英文”,便來學(xué)習(xí),沒想到后來被老師推薦的《阿狄生文報(bào)捃華》吸引了去,認(rèn)為這個(gè)“礦”非開不可,越不懂越要鉆,還因此和那位因病在家教書的老師成了朋友。過了不久,金克木又在世界日報(bào)中看見一則“私人教授世界語”的小廣告,由此認(rèn)識了張佩蒼、蔡方選、陸式蘅、于道泉幾位世界語者,打開了另一番天地,還把蔡方選書架上的《安徒生童話全集》《哈姆萊特》《馬克白斯》《神曲地獄篇》《塔杜施先生》《人類的悲劇》《法老王》《室內(nèi)周游記》等世界語本子排隊(duì)讀了下去。不僅如此,他常去閑逛舊書店和書攤子,也積極“課堂巡禮”——到各個(gè)大學(xué)旁聽,包括錢玄同、黎錦熙、熊佛西等名教授的課,也曾趕上了章太炎、魯迅、胡適的演講。

1934年秋,金克木在北平。

金克木讀信

1935年,金克木來到北大圖書館工作。在這里,他會留意每一張經(jīng)手的索書條,只要還書還來得及,他總要抽空翻閱一下沒見過的書。他還常到中文和西文書庫翻閱架上的書,并不時(shí)向庫內(nèi)的同事請教。后來他在《一點(diǎn)經(jīng)歷·一點(diǎn)希望》里寫:“這樣,借書條成為索引,借書人和書庫中人成為導(dǎo)師,我便白天在借書臺和書庫之間生活,晚上再仔細(xì)讀讀借回去的書。”

有一次,圖書館來了位穿舊長袍的老先生。金克木接過他的紙條,發(fā)現(xiàn)都是些古書名,后面寫著為校注某書需要,請某館長準(zhǔn)予借出,署名是一位鼎鼎大名的教授。因當(dāng)時(shí)館長換人,這些書沒能立即借出,但老先生離開后金克木連忙抓張廢紙把硬記的書名默寫了出來。“我很想知道,這些書中有什么奧妙值得他遠(yuǎn)道來借,這些互不相干的書之間有什么關(guān)系,對他正在校注的那部古書有什么用處。”金克木在心里特別感謝這位老先生,“他不遠(yuǎn)幾十里從城外來給我用一張書單上了一次無言之課。”

也是在北大圖書館,金克木遇到了自己學(xué)術(shù)上的“指路人”。“有一天,一個(gè)借書人忽然隔著柜臺對我輕輕說:‘你是金克木吧?你會寫文章。某某人非常喜歡你寫的文。’……從借書證上我看出這個(gè)人是歷史系四年級學(xué)生鄧廣銘。……從此以后,他來借書時(shí)往往同我說幾句話。有一次竟把他的畢業(yè)論文稿帶來給我看,就是他在胡適指導(dǎo)下作的《陳亮傳》。……鄧給我看論文是什么意思?我從未想起去走什么學(xué)術(shù)道路,也不知道那條路在何方。萬想不到他是來給我指路的。”

1993年,金克木與鄧廣銘在朗潤園。

在新近出版的《讀書·讀人·讀物——金克木編年錄》中,青年批評家黃德海特別關(guān)注到金克木的讀書和學(xué)習(xí)方式。 在他看來,金克木在圖書館養(yǎng)成了一種特殊的學(xué)習(xí)方法——“看書如同見活人,讀書如聽師友談話”。這一奇特讀書法能把已在某種意義上風(fēng)干的書復(fù)活,重新?lián)碛猩鷦?dòng)的面容,并在深處通向他后來提出的“讀書·讀人·讀物”。更重要的是,金克木還領(lǐng)悟到“圖書館中的人能像藏書家那樣會‘望氣’,一見紙墨、版型、字體便知版本新舊。不但能望出書的形式,還能望出書的性質(zhì),一直能望到書的價(jià)值高低”。

“沒有必要聽很多課,那是浪費(fèi)時(shí)光”

抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,金克木流落各地,與薩空了、曾運(yùn)乾、楊樹達(dá)、傅斯年、李濟(jì)、向達(dá)等都有或深或淺的交集,他廣泛學(xué)習(xí),受益良多。這個(gè)過程持續(xù)到1941年,金克木赴印度工作,自此開始了另外一段奇特的學(xué)習(xí)之路。

來到加爾各答,金克木先為中文報(bào)紙《印度日報(bào)》的編輯,同時(shí)學(xué)習(xí)梵文,兩年后開始研究古代印度哲學(xué)、佛學(xué)與文學(xué)。金克木曾對人說,他在印度求學(xué),也沒有在大學(xué)正式注冊讀書,而是探訪名家。因?yàn)槊抑疄槊遥簿湍且稽c(diǎn)與眾不同的東西,找他聊幾次也就差不多都知道了,沒有必要聽很多課,那是浪費(fèi)時(shí)光。

宗師級的憍賞彌無疑對金克木意義非常。黃德海告訴澎湃新聞?dòng)浾撸瑧x賞彌是傳奇人物,出身正統(tǒng)婆羅門,早年學(xué)佛,熟讀全藏,后曾擔(dān)任哈佛大學(xué)教授,并曾應(yīng)聘為列寧格勒大學(xué)教授,只是受不了那里的嚴(yán)寒氣候,過了一段時(shí)間便回國了。憍賞彌跟甘地是好朋友,隨甘地住過一段時(shí)期,“交流了不少思想。但甘地的住處是政治活動(dòng)中心,他在那里無法長期住下去。甘地入獄,他便離開。有人為他在佛教圣地鹿野苑蓋了一間小屋,布施給他”。這個(gè)鹿野苑的小屋,就是金克木從學(xué)的地方。

而當(dāng)年的入學(xué)還經(jīng)受了一次“考驗(yàn)”。金克木先是連續(xù)兩次去找憍賞彌,沒有準(zhǔn)點(diǎn)出現(xiàn),老人家不讓他進(jìn)門。第三次,“先在門口張望一下那正對著門口的鬧鐘,才知道我們的鐘表快慢不一樣,他的鐘還差兩分。我站在門外等著,看見鬧鐘的長針轉(zhuǎn)到十二點(diǎn)上,才進(jìn)門。他仍然睜眼望一望鐘,這回沒有趕我走了。”這故事簡直跟張良從學(xué)圯上老人一樣,連金克木自己都說:“適有天竺老居士隱居于此,由‘圯橋三進(jìn)’謂‘孺子可教’。”

1946年7月,金克木在印度加爾各答校梵本《集論》。

至于向憍賞彌求學(xué)的具體過程,后來金克木在《如是我聞》里透露:“先是東一拳西一腳亂讀,隨后我提出一個(gè)問題引起他的興趣。他便要我隨他由淺追深,由點(diǎn)擴(kuò)面,查索上下文,破譯符號,排列符號網(wǎng)絡(luò),層層剝?nèi)∫饬x。本來他只肯每天對我背誦幾節(jié)詩,用詠唱調(diào),然后口頭上改成散文念,仿佛說話,接著便是談?wù)摗N野l(fā)現(xiàn)這就是許多佛典的文體,也是印度古書的常用體。改讀他提議的經(jīng)書,他的勁頭大了,戴上老花鏡,和我一同盤腿坐在大木床上,提出問題,追查究竟。他還要我去找一位老學(xué)究講書,暗中比較傳統(tǒng)與新創(chuàng)。……當(dāng)時(shí)我們是在做實(shí)驗(yàn),沒想到理論。到七十年代末我看到二次大戰(zhàn)后歐美日本的書才知道,這種依據(jù)文本,追查上下文,探索文體,破譯符號,解析闡釋層次等等是語言學(xué)和哲學(xué)的一種新發(fā)展,可應(yīng)用于其他學(xué)科。”

“我們一直說金克木是自學(xué)成才,但在某些時(shí)候,他會說他是有老師的,而且老師都是最好的。只是因?yàn)樗麑W(xué)習(xí)的速度太快,我們以為他都是自學(xué)的。”黃德海感慨,除了上面提到的憍賞彌,金克木受過教益的人很多,比如傅斯年,比如鄧廣銘,他們都對金克木產(chǎn)生了非常重大的影響。傅斯年把金克木引上了對西方文化追根溯源的路,鄧廣銘讓他有機(jī)會見識了現(xiàn)代學(xué)術(shù)的精彩,憍賞彌傳授的則是梵文和對梵文的理解。

“有時(shí)候雖然只是一面之緣,金克木就能抓住其精神核心。跟傅斯年就是這樣,金先生大概只見過傅斯年一面,談了幾個(gè)小時(shí),然后拿著傅斯年送給他的拉丁文《高盧戰(zhàn)記》回去,學(xué)會了拉丁文,決心對西方文化追根溯源,我覺得這是他學(xué)術(shù)‘預(yù)流’的開始——居然只是來自一次談話。”

“只好從頭再來,再認(rèn)字,再讀書,可是不覺苦,反覺樂”

從印度回國后,金克木開啟了自己的“為師時(shí)代”。他先在武漢大學(xué)哲學(xué)系教印度哲學(xué)、梵文、印度文學(xué),后在北京大學(xué)教烏爾都語、印地語、印度文學(xué)史等課程,也和季羨林一起開了五年梵文巴利文的課。

到“文革”時(shí)期,金克木經(jīng)歷了批斗,也一度暫別讀書,“七十年代中,我不讀書已有十年,除工作需要外不讀別的書已有二十多年。這時(shí)到圖書館一看,中國書,外國書,不論什么文,全成了‘似曾相識’。自己覺得如同一張白紙,照說是可以畫最新最美的圖畫,不幸我這張白紙好像是只能畫出不新不美的圖畫。只好從頭再來,再認(rèn)字,再讀書,可是不覺苦,反覺樂。”

“那是七十年代末,他身體還可以,每天從蔚秀園走到東校門附近的教師閱覽室去看新書和雜志。”金克木的學(xué)生、學(xué)者、翻譯家郭良鋆在《師恩深如海》一文里回憶道,“北大蓋了新圖書館后,金先生便天天去新館,不但閱讀印度學(xué)方面的書籍,還閱讀大量西方各種新的學(xué)術(shù)思潮方面的書籍,例如符號學(xué)、信息學(xué)、比較人類學(xué)等等。他見到我,又開始滔滔不絕地跟我談起這十年國外印度學(xué)發(fā)展的情況,告訴我要關(guān)注哪些領(lǐng)域的研究,選擇課題等等。”

金克木與夫人和學(xué)生

有意思的是,金克木還在1979年忽然想學(xué)日語,起因是想知道日本人講話作文的語氣味道,“盡管學(xué)得不慢又能領(lǐng)會,獨(dú)自啃得起勁,卻隨學(xué)隨忘,記不住了。……本來就沒敢存直接讀夏目漱石的奢望。《我是貓》《哥兒》連題目都沒有傳神譯法,不學(xué)日文也能知道。這也不是學(xué)會普通日文就能領(lǐng)會的。我只是有一個(gè)不好的習(xí)慣。讀文學(xué)作品若一點(diǎn)沒接觸過作者所用語言,不明語氣,就覺得不大舒服。不能讀原文也得知道一點(diǎn)原來是什么樣子。讀譯文會忽而想起原來該是什么樣子。”

1982年,年過古稀的金克木正式退休,迎來了一種“老來樂”的讀書狀態(tài):“七十歲開始可以諸事不做而拿退休金,不愁沒有一碗飯吃,自由自在,自得其樂。要看書可以隨便亂翻。金庸、梁羽生、克里斯蒂、松本清張,從前哪能拜讀?現(xiàn)在可以了。隨看隨忘,便扔在一邊。無憂無慮,無人打擾,不必出門而自有天地。真是無限風(fēng)光在老年。”

在郭良鋆的印象里,步入老年的金克木對新鮮事物也總是興趣盎然。“一次,他興奮地對我談起用電腦有多方便,省得用手寫字。……我說:金先生,你漢語拼音沒問題啊?……不想金先生說:你怎么那么傻,不要用全拼,你用‘標(biāo)準(zhǔn)’,只要打起首的輔音,就可以了。……金先生一輩子都聰明好學(xué),什么新鮮的,一學(xué)便會,用他的話來說,那是因?yàn)樗贻p時(shí),在報(bào)館工作過,缺什么行當(dāng),就要學(xué)什么行當(dāng),而且要及時(shí)學(xué)會。”金克木搬去郎潤園后,郭良鋆去看望時(shí)還常見他一個(gè)人在家中擺弄圍棋棋譜,“他看電視上的圍棋,很快就能算出多少子,對結(jié)局作出判斷。”

金克木與外孫女?dāng)[棋

也是在七十年代末八十年代初這段時(shí)間,金克木重新開始寫起了東西,“二十世紀(jì)七十年代末期,我發(fā)現(xiàn)自己身心俱憊,確已步入老境,該是對自己而非對別人作檢查、交代、總結(jié)的時(shí)候了。于是我從呱呱墜地回憶起,一路追查,隨手寫出一些報(bào)告。”

其中有一本《舊巢痕》,他從自己出生寫起,追溯家族往事,細(xì)寫童年所見種種,以一巢而見時(shí)代一斑。1985年12月,署名“辛竹”的《舊巢痕》出版。等到1997年文匯出版社重版時(shí)又變成了評點(diǎn)本:在此前的基礎(chǔ)上加了回目和評說,署名方式則變成“拙庵居士”著、“八公山人”評、“無冰室主”編。好玩的是,“辛竹”“拙庵居士”“八公山人”其實(shí)均為金克木的化名,他等于一人分飾幾角,自作自評,自嘆自笑。

“金先生是一個(gè)不可思議的奇人,他寫東西絕對不喜歡按照常規(guī)思路寫。”當(dāng)年的“無冰室主”、編輯吳彬告訴澎湃新聞?dòng)浾撸八胗浵伦约旱膩砺罚瑫r(shí)又有很多反思,所以就一會在故事內(nèi),一會在故事外,一會是拙庵居士,一會是八公山人,這個(gè)寫作方式本身也是很新穎的。”

金克木在荷塘邊

“我這一生,最大的樂趣就是‘發(fā)現(xiàn)的快樂’”

晚年時(shí)的金克木在《讀書》雜志發(fā)文最多,深受1980年代一代學(xué)人的追憶。“作為學(xué)者兼文章家的金先生,最大的特點(diǎn)不在博學(xué),而在善用知識,以及善于表達(dá)。”陳平原于2000年寫道,“今日中國,學(xué)界風(fēng)氣已經(jīng)或正在轉(zhuǎn)移,專業(yè)化將成為主流。我相信,日后的讀書人,會永遠(yuǎn)懷念像金先生那樣博學(xué)深思、有‘專家之學(xué)’做底的‘雜家’,以及其發(fā)表在《讀書》雜志上活蹦亂跳、元?dú)饬芾斓摹粋惒活惖奈恼隆!?/p>

回溯1980年代,當(dāng)年的編輯李慶西也很喜歡金克木在《讀書》上發(fā)表的那些長則不過千字,短則僅二三百字的文章,想拿來編一本書。1987年,他和黃育海策劃一套“學(xué)術(shù)小品”的學(xué)人隨筆叢書,揚(yáng)之水帶他去朗潤園金宅拜訪,金先生對李慶西打趣說,你真會動(dòng)腦筋,這些“竹頭木屑”也能派用場。李慶西說文章分量不在長短,《世說新語》里邊的文章比你的還短小。這番《世說新語》的恭維話把老先生逗樂了。“竹頭木屑”的典故就出自《世說新語》,老先生大概覺得李慶西“接口令”很快,自有一種諧趣感。李慶西和澎湃新聞?dòng)浾哒f,最后書名就叫《燕口拾泥》,很雅致,也透著自謙的意思。

在編書時(shí),李慶西還想起金克木《“書讀完了”》中說到陳寅恪早年去拜訪夏曾佑的一則軼事:夏對陳說,你懂外文能讀外國書,我只能讀中國書,都讀完了,沒得讀了。這話聽上去狂妄而悖謬,但金克木認(rèn)為它恰恰道出文化內(nèi)在的結(jié)構(gòu)與系統(tǒng),作為中國文化源頭的古代典籍不過就幾十種,都有其內(nèi)在的聯(lián)系,是可以理出頭緒的。

“金先生去世后,有一次和揚(yáng)之水談起,與其稱他為學(xué)者,不如稱他為智者。”編輯、作家陸灝告訴澎湃新聞?dòng)浾摺?/p>

1990年,陸灝去北京組稿,當(dāng)時(shí)很多作者是揚(yáng)之水介紹并陪他去的,去金克木家也是如此。在陸灝的印象里,與金克木交談很少有插話的機(jī)會,即便預(yù)先準(zhǔn)備了幾個(gè)問題,一見面,也會被他海闊天空似的談鋒所壓倒,不由地讓他牽著鼻子走。“金先生的話題也是散文似的,好似當(dāng)年常山趙子龍,匹馬單槍,獨(dú)闖曹營,在百萬大軍中來回廝殺,如入無人之境。他的學(xué)識涉獵面實(shí)在太廣,幾乎‘百川灌河,不辨牛馬。’印度文化原是他本行,可是哲學(xué)、科學(xué)、美學(xué)、佛學(xué)、民俗學(xué)、文藝學(xué),他都有較深研究,不乏見解。冷不防,他又會朝外國文學(xué)來一槍,旋即調(diào)轉(zhuǎn)槍頭,刺向美術(shù)理論。”

那時(shí)金克木已到耄耋之年,但一口氣還能談上幾小時(shí),哪怕是送人從書房到門口這一路,僅僅幾步卻可能半小時(shí)還不夠。他總說自己老了,眼花、耳背、氣喘、甚至不久于人世了,但陸灝覺得:“讀他的文章,聽他聊天,又何嘗見得半點(diǎn)老態(tài)?”若說與時(shí)代潮流息息相通,年輕人也不一定趕得上金克木的“時(shí)髦”。陸灝還記得有一次金克木問他當(dāng)代西學(xué)最時(shí)興的理論是什么?他答大概是解構(gòu)主義。金克木當(dāng)即說那是好幾年前的了,現(xiàn)在應(yīng)是‘深厚的解說’(thick interpretation),一聽陸灝表示“聞所未聞”,金克木又用民俗學(xué)研究的實(shí)例解釋這種最新派的理論。

“當(dāng)年無網(wǎng)絡(luò),他家書也不多,不知道那些雜七雜八的新知他是從哪里獲取的。”

2000年4月17日——在老先生逝去前四個(gè)月,學(xué)者李工真見到了金克木,兩人探討了為什么明朝以后中國社會發(fā)展就落后于西方,還說起學(xué)者應(yīng)有的精神狀態(tài)問題。據(jù)李工真在《我所認(rèn)識的金克木先生》里的回憶,當(dāng)時(shí)他想起愛因斯坦1918年4月在馬克斯·普朗克六十歲生日慶祝會上的講話《探索的動(dòng)機(jī)》,便背給老先生聽:“……促使人們?nèi)プ鲞@種工作的精神狀態(tài)是同信仰宗教的人或談戀愛的人的精神狀態(tài)相類似的,他們每天的努力并非來自深思熟慮的意向或計(jì)劃,而是直接來自激情……”這一次,對用愛因斯坦的話作出的回答,老先生很滿意,還笑了笑說:“是的,我這一生,最大的樂趣就是‘發(fā)現(xiàn)的快樂’。”

引申:在現(xiàn)代社會,怎么讀那些浩如煙海的書

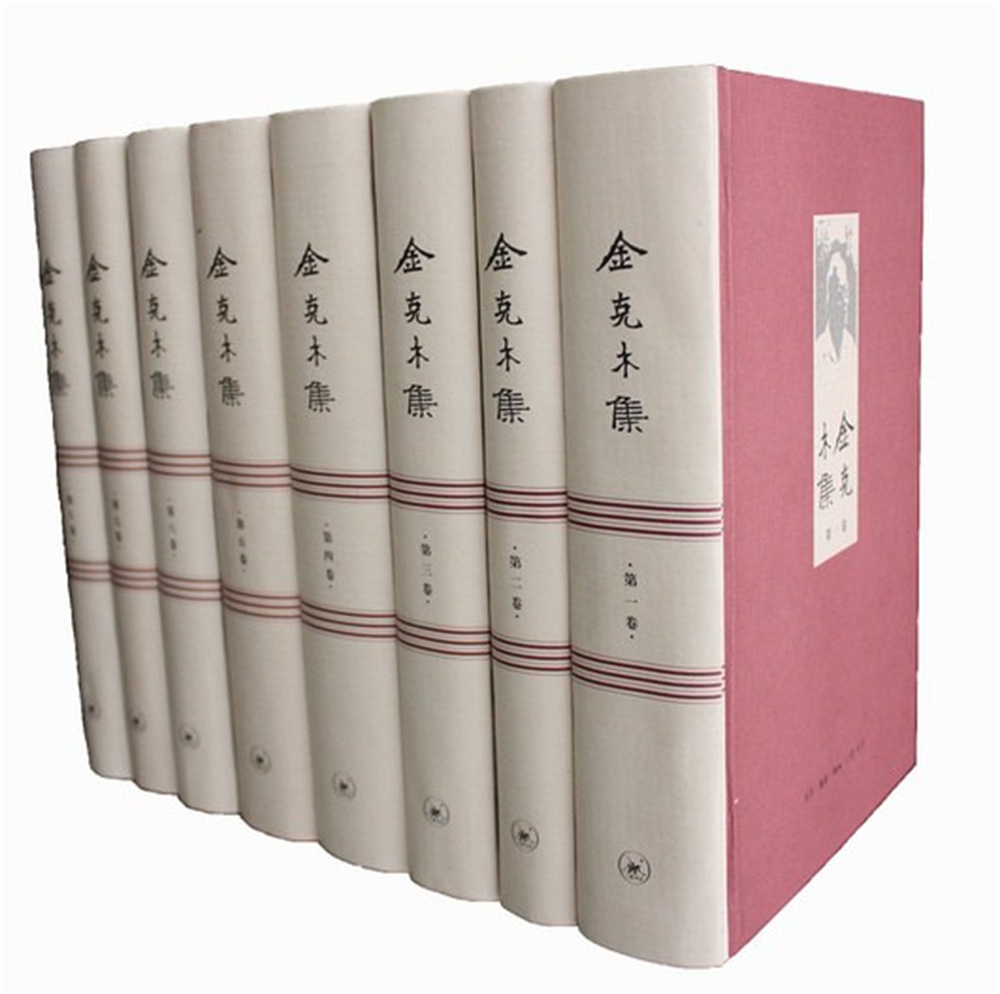

回顧金克木的一生,他從1930年代開始發(fā)表作品,留下學(xué)術(shù)專著三十余種,主要有《甘地論》《梵語文學(xué)史》《印度文化論集》《比較文化論集》等,還有詩集《蝙蝠集》《雨雪集》,小說《舊巢痕》《難忘的影子》,散文隨筆集《天竺舊事》《燕口拾泥》《燕啄春泥》《文化的解說》《文化獵疑》《書城獨(dú)白》《無文探隱》等。翻譯作品有《通俗天文學(xué)》《伐致呵利三百詠》《云使》《我的童年》《印度古詩選》《莎維德麗》等。2011年5月,400多萬字的八卷本《金克木集》出版,收錄了當(dāng)時(shí)能找到的所有金克木詩文、學(xué)術(shù)專著、隨筆雜文和譯著等作品。

八卷本《金克木集》

在吳彬看來,金克木確實(shí)是一個(gè)奇人,盡管沒有受過系統(tǒng)的教育,但有各種奇思妙想。人文學(xué)科里就沒有他不涉獵的東西,而且他很早就對天文學(xué)等自然科學(xué)感興趣。也是從金克木身上,她相信并不是只有來自課堂的學(xué)問才是真學(xué)問。

“在1980年代初,我們都還不知道符號學(xué)的時(shí)候,他已經(jīng)能給《讀書》寫文章談這個(gè)了。”吳彬和澎湃新聞?dòng)浾哒f,她現(xiàn)在非常后悔當(dāng)年沒有把金克木聊天時(shí)的話記錄下來,“他有無窮無盡的話題,無論是回憶過去還是前瞻性的,真是字字珠璣。當(dāng)年沒有記錄習(xí)慣,一是忙,二是覺得這么精彩的話我永遠(yuǎn)都不可能忘記,但現(xiàn)在年紀(jì)大了,真的記不住了,太后悔了。”

她特別希望人們可以多看看金克木的文集。“金先生的文字非常好讀,你會發(fā)現(xiàn)一個(gè)人只有把東西都嚼透了,完全化成自己想法的時(shí)候,寫出來的文章才是這個(gè)樣子的。它們不是那種食古不化,半通不通,堆砌好些專業(yè)詞匯的文章,而完全是自己的話,而且通俗易懂,還很幽默。這樣有自己性情的文章恐怕今天也比較難找了。”

中國現(xiàn)代文學(xué)館對金克木的介紹。澎湃新聞?dòng)浾?羅昕 攝

“如果金先生還在世,我想他還是會用自己的讀書法讀書,只要根據(jù)變化的情景微調(diào)即可。”黃德海認(rèn)為,金克木最卓越的地方還不是他在印度和梵文專業(yè)上做出的杰出貢獻(xiàn),而是他晚年不斷總結(jié)和提煉的讀書和學(xué)習(xí)方法。這個(gè)讀書和學(xué)習(xí)的方法,其實(shí)從他的文章名和書名里就能大體意識到——“書讀完了”“讀書·讀人·讀物”“讀書與格式塔”“讀書得間”“無文探隱”,思考的是在現(xiàn)代社會情形下,怎么讀那些浩如煙海的書。

“金先生得出了自己獨(dú)特的結(jié)論,足以供我們學(xué)習(xí)。比如面對眾多的書,我們要先有個(gè)知識結(jié)構(gòu),這樣才能知道每本書在系統(tǒng)中的位置,然后學(xué)著給書‘觀相’‘望氣’,一眼而判斷某本書可能的價(jià)值,然后像福爾摩斯一樣,圍繞著書試圖解決的問題一路跟蹤追查,越讀越有興味。這個(gè)讀書方法,我稱為‘劍宗讀書法’,非常有意思,越琢磨越有味道。”

他告訴澎湃新聞?dòng)浾撸x過《笑傲江湖》的人知道華山派有氣宗和劍宗。氣宗就是所有的基礎(chǔ)都打好,再開始練高層次的劍術(shù)。比如說先練紫霞神功,練到第八層,才能練什么劍法。劍宗的認(rèn)知完全不同,哪里會有人等到你打好所有的基礎(chǔ),任何實(shí)戰(zhàn)幾乎都是一次未知,只好把自己的眼光練得無比銳利,在任何實(shí)戰(zhàn)里,發(fā)現(xiàn)對方的漏洞,上來就是一劍。“不是先設(shè)想有基礎(chǔ)的劍法,而是在具體里處理自己的所學(xué),這跟傳統(tǒng)的教育方式非常不同。我們大部分時(shí)候都是在信息不完善的情況下作出判斷的,因此所謂的‘劍宗讀書法’,其實(shí)就是說,沒有人能夠把什么都準(zhǔn)備好才開始讀書。我們不得不先知道自己要讀哪些書,知道書的整體和結(jié)構(gòu),然后蹣跚著走進(jìn)書的世界,一點(diǎn)點(diǎn)摸索出屬于我們自己的讀書方法。”