七月七觀天河:首秋佳夕的浪漫星會

農(nóng)歷七月,夏轉(zhuǎn)入秋。

《說文》釋“七,陽之正也”;在《周易·復》卦爻辭中,數(shù)字“七”有“反復”、“歸來”的意思:“反復其道,七日來復。”漢代徐整的《三五歷紀》中述:“數(shù)起于一,立于三,成于五,盛于七,處于九。”《漢書·律歷志》中記:“七者,天地四時人之始也”。在初民的時間觀念中,雙“七”重疊,更被賦予了神秘而特殊的寓意。

“七月七”有諸多節(jié)日別稱,如“首秋、星期、仙期、綺節(jié)、羅織節(jié)、巧日、乞巧節(jié)”等等。“首秋佳夕”之稱,源于秋季的第一個節(jié)氣——立秋多伴左右,立秋之后即將開啟秋天的收種。謝靈運《七夕詠牛女詩》描寫道:“火逝首秋節(jié),新明弦月夕。月弦光照戶,秋首風入隙”。諺語“七月七,掐谷吃”,“七月七,曬谷米”,此時節(jié),農(nóng)民祭祀天地、先祖,既要感恩首秋的第一批收獲,同時也要對大秋的豐收年景作出祈愿,極為篤懇。

“七月七”與絲帛、紡織主題緊密相聯(lián),故稱“羅織之節(jié)”、“綺節(jié)”,這與主司紡織的星神——織女相關(guān)。南朝梁武帝《七夕》詩云:“妙會非綺節(jié),佳期乃良年。”明人夏完淳的《秋懷》詩之五也提及:“佳期非綺節(jié),妙會乃涼夕。”清《淵鑒類函·歲時·七月七日》述:“綺節(jié),是夕乃羅織之節(jié)也。” 此外,“乞巧節(jié)、穿針節(jié)”等,以七夕節(jié)俗來命名,多表現(xiàn)這一古老節(jié)日豐富多彩的民俗活動。

一、星象崇拜與牛女傳說

“七月七,觀星河”。追求秩序的古人“仰以觀乎天文,俯以察乎地理”,將天空的星宿規(guī)劃得井井有條,并與地面區(qū)域一一對應(yīng),被稱為“分星”與“分野”。東漢天文學家張衡《靈憲》云:“星也者,體生于地,精成于天,列居錯跱,各有逌屬。……在野象物,在朝象官,在人象事,于是備矣。”這種樸素的自然觀與宇宙觀認為,亙古存在的星空與世間萬象存在著“天人對應(yīng)”的關(guān)系。先民積累了豐沛的星象知識,早在戰(zhàn)國時期,就已出現(xiàn)了二十八星宿的完整名稱。湖北曾侯乙墓發(fā)掘的漆箱蓋面上就描有一幅星圖,展現(xiàn)了天空的星宿,北斗是北面天空的象征,而二十八宿則在南面天空循環(huán)往復。

古人通過觀測星宿的位置來測定歲時季節(jié)。《大戴禮·夏小正》記:“漢案戶。漢也者,河也。案戶也者,直戶也,言正南北也。”意思是銀河在夜空中旋轉(zhuǎn),到了七月,銀河正好南北垂直豎立起來了。窗案門戶朝南,此時銀河剛好直立在門窗中。《詩·大雅·云漢》云:“悼彼云漢,昭回于天。”也指出了寬廣明亮的銀河在夜空中“運轉(zhuǎn)”的天體規(guī)律。

“天河之西,有星煌煌”,稱“牛郎星”;“天河之東,有星微微”,為“織女星”,明亮的雙星分隔于銀河兩岸。牛郎星的東南方有六顆牛宿星,似牛角的輪廓;而織女星的東南方有四顆漸臺星,組成的四邊形狀似一部織機,故而以世間最為樸實的形象,貼切地為雙星命名。牛郎、織女二位星神各司其職,《史記正義》曰:“牽牛星不明,天下牛疫死。”又述:“織女三星主果菔、絲帛、珍寶。”“(三星)暗而微,天下女工廢;明,則理。大星怒而角,布帛涌貴;不見,則兵起。”可見其在農(nóng)耕社會中至關(guān)重要的地位。

牛郎星與織女星

雖然雙星隔天河而望,但聰慧的古人觀察到,一年當中農(nóng)歷七月首秋,牛女二星距離最近。“跤彼織女,終日七襄。”《小雅·大東》準確地記述了織女星一天七次的更移;《夏小正》中亦云“七月初昏,織女正向東”。夜空中推窗,仰望銀漢,視覺上的直觀感受,為促成“牛郎織女,天河相期”的神話故事生成,提供了無盡的靈感來源。

“牛郎織女”神話形成時間約于先秦,其下限不會晚于戰(zhàn)國晚期。云夢睡虎地出土的秦簡《日書》甲種《取妻》篇中,“牽牛以取織女,不果,三棄”,就已出現(xiàn)了牛郎織女婚配的記述。兩漢時期,“牛女傳說”約已成型。《漢書·武帝紀》中曾記昆明池中有牽牛、織女二雕像,“昆明池中有二石人。立牽牛、織女于池之東西,以象天河。”班固的《西都賦》、張衡的《西京賦》對此均有描述。而漢畫像石中的牛郎織女,多以普通農(nóng)民、農(nóng)婦的形象呈現(xiàn),是當時農(nóng)業(yè)社會“男耕女織”自然經(jīng)濟模式的折射。四川郫縣新勝發(fā)掘的石棺蓋頂畫像上,刻有“龍虎銜璧”與“牛郎織女”畫像。牛郎手牽一牛,奮力前行,而織女手執(zhí)機梭,正焦急地等待牛郎的到來。

1973年四川郫縣新勝鄉(xiāng)出土石棺棺蓋,上圖為青龍、白虎捧璧,下圖為牛郎織女局部

“迢迢牽牛星,皎皎河漢女。纖纖擢素手,札札弄機杼。終日不成章,泣涕零如雨。河漢清且淺,相去復幾許?盈盈一水間,脈脈不得語。” 這首漢樂府《古詩十九首》將牛女相思之苦置于漫漫別期之中,標志著牛郎織女聚少離多的故事情節(jié)已趨向完整定型。而進入漸變期的牛郎織女故事,則被加入了更多造成“牛女分離”與“星期”的社會性因素,象征意義更為凸顯。如南朝梁殷蕓《小說》記:“天河之東有織女,天帝之子也。年年機杼勞役,織成云錦天衣,容貌不暇整。帝憐其獨處,許嫁河西牽牛郎,嫁后遂廢織衽。天帝怒,責令歸河東,但使一年一度相會。”天帝代表的父權(quán)家長制與勸農(nóng)勸織的道德規(guī)訓,昭然可見。

牛郎織女傳說故事,是先民將自然星體人格化,并結(jié)合天真、神奇的浪漫想象而產(chǎn)生的結(jié)果。此后又經(jīng)歷了從神化到世俗化的雙重演化,通過文學、藝術(shù)、風俗、宗教、道德等多種渠道,滲透至中華民族的文化心理與思維方式之中。

二、織女詩畫與乞巧風尚

七月夏秋之交的夜空,織女星升至一年當中的最高點,璀璨奪目。此時天氣轉(zhuǎn)涼,婦女忙著紡線織布準備越冬的寒衣。寂靜的夜晚,在織布機旁勞作的織婦舉頭便能望見那顆明亮的主司紡織的織女星,默默許下對美滿生活的無限期許。

織女的身份,是“天孫”“天帝之女”“織纴女神”。《后漢書·天文志》記:“織女,天子真女。”《史記·天官書》云:“織女,天女孫也。”“三星,在天紀東端,天女也。”漢《春秋元命苞》中亦述:“織女之為言,神女也,成衣立紀,故齊能成文繡,應(yīng)天道。”《新唐書·百官志》中記載:“織染署例于七月七日祭杼”。宋《太平廣記》對織女容貌的描繪是“明艷絕代,光彩溢目,衣玄綃之衣,曳霜羅之帔”。

隨著牛郎織女愛情故事的廣泛傳播,對這位儀容貞靜、勤勞織作、情感忠貞的織女神的贊頌,可從歷代畫家、詩人創(chuàng)作的藝術(shù)作品中一窺。上海博物館藏明代畫家張靈繪制的《織女圖》,圖中織女體態(tài)豐滿,頭束髻巾,肩披長帛,手持織梭,仰頭而望,雙目凝神遠視,似乎急切地盼望與親人相會。巾帛隨風飄逸,足部漸漸虛化于云煙,了無背景,恰似織女在無邊無際的天漢中浮行。“靈畫人物,冠服玄去,形色清真,無卑庸之氣”,正如評述所言,張靈以高度精練的筆致,描繪出一位不貪戀天宮,而對凡間生活無限向往的神女,其意也綿綿,其情也切切,毫無卑庸之氣。

明 張靈《織女圖》上海博物館藏

織女星具有多種神職,主管紡織、瓜果、珍寶、生育、護子、姻緣等,因此民眾在七夕向其行祭,不僅乞“巧”與“智”,還有“乞富、乞壽、乞子”等多種私愿。東晉葛洪《西京雜記》中“漢彩女常以七月七日穿七孔針于開襟樓,人俱習之”,這是關(guān)于乞巧的最早文獻。周處《風土記》云:“七月七日,其夜灑掃于庭,露施幾筵,設(shè)酒脯時果,散香粉,于河鼓織女乞富乞壽,無子乞子,唯得乞一,不得兼求,三年乃得言之,頗有受其祚者。”南朝梁宗懔《荊楚歲時記》也記述道:“七月七日為牽牛織女聚會之夜。是夕,人家婦女結(jié)彩縷,穿七孔針,或以金銀石為針,陳瓜果于庭中以乞巧。”

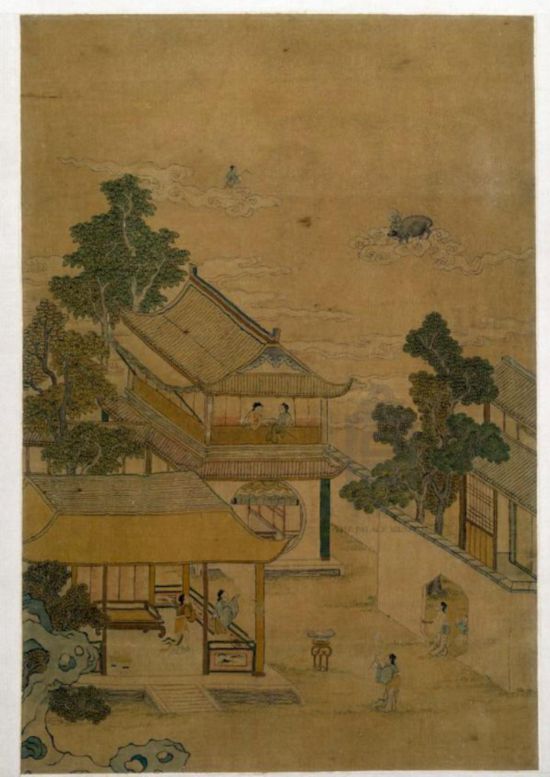

“七夕乞巧圖”是中國節(jié)令繪畫的重要題材。現(xiàn)存最早的《乞巧圖》繪制于五代,發(fā)展至明清,已形成了高樓宮苑、穿針引線、供奉瓜果、祭拜織女的繪畫母本。收藏于故宮博物院的清代緙絲《七夕圖》,通過嫻熟的緙絲技法,形象地再現(xiàn)了七夕乞巧場景。畫面共分為天上、凡間兩部分,上方天際廣袤而靜謐,牽牛郎騎坐神牛,織女長裙飄曳,二人駕乘祥云,遙相呼應(yīng)。下方的畫面則展示了塵世間鮮活與生機:綠木掩映的庭院,高高的樓閣上二女子正在收取白日暴曬的衣物;右側(cè)圓月門邊,一女子端一水盆,似準備投針于水;庭院正中設(shè)幾案,上置乞巧果子之類的供奉物品,女子佇立在旁;左側(cè)小亭中二女子舉臂抬首對月穿針,靜心凝視盡顯虔誠之態(tài)。

故宮博物院藏 清代 緙絲《七夕圖》

清代姚文瀚的《七夕圖》則分別從三條線索,真實展現(xiàn)了宮廷盛大的七夕活動:首先是牛郎織女于鵲橋相會,著意于男耕女織治農(nóng)勸桑,再通過宮廷祭祀典禮的描畫,來寓意五谷豐登;畫面中段為乞巧活動,臺階上佇立著奉蛛盒水碗的仕女,月臺上有女子拜針,巧樓左側(cè)有仕女面向織女舉手乞巧,人物個個栩栩如生;畫面下段的最前端是盛放的蓮花池,月臺上、庭院中供奉有“磨喝樂”,并分散著“六藝”教育的童子,暗示著七夕求子育兒的習俗。

故宮博物院院藏 清代 姚文瀚《七夕圖軸》

詳盡地記述下民眾情感表達形式的,除了乞巧圖還有七夕詩。七夕詩,源于詩經(jīng),始于樂府,盛于六朝,延至后世。《毛詩序》云:“詩者, 人心之感物而形于言之余也。”七夕詩或寓游子思婦相思之情,或喻君臣關(guān)系,或與民間乞巧風俗合流,或為牛郎織女作傳,意蘊深刻而豐饒。如唐杜牧的“天階夜色涼如水,臥看牽牛織女星”;王建的“河邊獨自看星宿,夜織天絲難接續(xù)”;崔穎的“長安城中月如練,家家此夜持針線”;權(quán)德輿的“家人竟喜開妝鏡,月下穿針拜九霄”;林杰的“家家乞巧望秋月,穿盡紅絲幾萬條”等等。

當織女與牽牛相會時,并未忘其職,而是將針巧遺給人間織婦。“心靈手巧、勤勞善良、專一堅貞”等中國傳統(tǒng)觀念中的女性美,集中體現(xiàn)在織女身上,散發(fā)出魅人的光芒。而牛女傳說與七夕詩畫中的民族性、審美性與道德感,則不斷陶冶了民眾之情操,啟迪其心智。

三、渡橋烏鵲與巧智促織

1.烏鵲渡橋

關(guān)于牛郎織女相會的方式, 有星橋、燕橋、鳳凰引渡、轎車等, 顯現(xiàn)出民間傳說演化的多樣性,自唐之后則趨統(tǒng)一于“鵲橋相會”。漢應(yīng)劭《風俗通》中述“織女七夕當渡河,使鵲為橋,相傳七日鵲首無故皆髡,因為梁以渡織女也。”南朝梁殷蕓《小說》中亦云:“涉秋七日,鵲首無故皆髡,相傳是日河鼓與織女會于河東,役烏鵲為梁以渡,故毛皆脫去。”唐代韓部《歲華紀麗》中亦記:“織女七夕當渡河,使鵲為橋”;宋代羅愿《爾雅翼》也有“涉秋七日,鵲首無故皆類。相傳以為是河鼓與織女會于漢東,役烏鵲為梁以渡,故毛皆脫去”的記述。

北京藝術(shù)博物院藏 清景德鎮(zhèn)官窯粉彩人物圖盤 鵲橋仙渡

烏鵲能夠進入“牛女傳說”成為相會的重要媒介,有兩方面因素。一是鳥類的天然屬性,喜鵲善筑巢、架橋。西晉張華《博物志》云:“鵲巢開口背太歲, 此非才智, 任自然之得也。”唐代段成式《酉陽雜俎·羽篇》中述:“鵲巢中必有梁……二鵲構(gòu)巢,城共銜一木如筆管,長尺余,安巢中。”說的是喜鵲通曉陰陽天象,且善搭橋。此外,喜鵲群飛、聚力,有執(zhí)著的責任心。梁朝徐勉的《鵲賦》云:“觀羽翼之多類,實巨細以群飛。既若云而彌上,亦棲睫而忘歸。”隋魏澹《園樹有巢鵲戲以詠之》述:“畏玉心常駭,填河力已窮……早晚時應(yīng)至,輕舉一排空。”喜鵲群飛若云、移山填河,顯現(xiàn)出為“牛女相會”排除萬難的堅定力量與氣勢,扮演了群體英雄的角色。

二從文化意象來看,喜鵲是“吉兆、相思、美滿”的象征。唐《開元天寶遺事》中述:“時人之家,聞鵲聲皆以為喜兆,故謂靈鵲報喜。”《淮南子·萬畢術(shù)》云:“鵲腦令人相思。”高誘注:“取鵲腦雄雌各一,道中燒之,丙寅日入酒中飲,令人相思。”又因鵲善筑巢,所謂“允蹈家人之正, 居有鵲巢之福”,而成為家庭幸福美滿的代名詞。《詩經(jīng)·召南》中反復疊唱:“維鵲有巢,維鴻居之,之子于歸,百兩御之。”以鵲巢作比興,描寫了女子出嫁時迎送的熱烈場面,更引申出婦歸夫室,合家歡樂的美滿愿景。

橫跨天漢的鵲橋,使得牛郎與織女一年一期的短暫相會擺脫了“神與人”、“時與空”的限制,是對他們勇于追求自由,對愛情忠貞與堅定信念的見證與褒揚,故而成為七夕節(jié)日文化精神的代表符號。

2.巧智促織

唐宋之問在《七夕詩》中提及了兩種善織智巧的昆蟲,一是蟋蟀(促織),一是蜘蛛(嬉子),詩云:“停棱借蟋蟀, 留巧付蜘蛛。”

蟋蟀又稱“促織、趨織、催織、莎雞”。晉人崔豹《古今注》曰:“促織,一名投機,謂其聲如急織也”。《詩義疏》注:“(蟋蟀)幽人謂之趣織,督造之言也”。 蟋蟀鳴唱如織布機紡織的聲音,時高時低,猶如在催促織女飛梭速織,“促織鳴,懶婦驚”,“促織”之名由此而來。“六月莎雞(蟋蟀)振羽,七月在野,八月在宇,九月在戶,十月蟋蟀入我床下。”《詩經(jīng)·豳風》生動描述了蟋蟀作為秋蟲,在不同季節(jié)轉(zhuǎn)換的習性與特征。七月蟋蟀鳴秋,促催擔負紡織使命的婦人,須勤事紡織、縫紅,籌措換季衣裳,準備越秋、過冬衣襲之需。

臺北故宮博物院藏 宋 牟益《茸坡促織》

蜘蛛古稱“蟢子、嬉子”,“嬉”和“喜”音諧,有吉祥喜慶之義。漢劉歆在《西京雜記》中述:“乾鵲噪而行人至, 蜘蛛集而百事喜。”唐權(quán)德輿《喜征論》中亦稱:“嬉子垂而百事吉。” 除了吉兆,蜘蛛善織網(wǎng)捕飛蟲,又被認為是巧智的象征,如《論衡》中說:“蜘蛛結(jié)絲以網(wǎng)飛蟲,人之用計安能過之?” 洪適有“蝸文寒壁篆, 蛛巧暮檐絲”的詩句,蘇軾亦有詩云“畫檐蛛結(jié)網(wǎng), 銀漢鵲成橋”。

《開元天寶遺事》中就記載了唐宮中捉蛛乞巧的細節(jié):“帝與貴妃每至七月七日之夜,在華清宮游宴時,宮女輩陳瓜花酒撰列于庭中,求恩于牽牛織女也。又各捉蜘蛛閉于小盒中,至曉開,視蛛網(wǎng)稀密,以為得巧之候,密者言巧多,稀者言巧少,民間亦效之。”宋孟元老《東京夢華錄》亦載,北宋首都汴梁每歲七月“初六、七日夜,貴家多結(jié)彩樓于庭,謂之乞巧樓,……婦女望月穿針,或以小蜘蛛安合子內(nèi),次日看之,若網(wǎng)圓正,謂之得巧。”宗懔《荊楚歲時記》亦云:“陳瓜果于庭中,有喜子網(wǎng)于瓜上,則以為符應(yīng)。”以蜘蛛結(jié)網(wǎng)的疏密,來占卜預(yù)測幼女將來織技的巧拙,明清之后亦有沿習。

在七夕傳說故事,喜鵲、促織、蜘蛛等動物、昆蟲的文化意像,與燦爛星河相映成趣,不僅真實反映了先民“尚智、尚巧”的追求,也真實折射出古代中國重農(nóng)貴織的社會特點。

四、結(jié)語

“纖云弄巧,飛星傳恨”,卻只要“金風玉露一相逢,便勝卻人間無數(shù)”,這是詩人秦觀對牛女愛情傳說真諦的最佳闡釋——在吹著金色秋風,閃著晶瑩白露的季節(jié)里,僅一次的相會便勝過人間無數(shù)次的團聚。牛郎織女的傳說故事體現(xiàn)了中國先民追求完滿的生命觀、愛情觀與自然主義的宇宙觀。《管子·輕重甲》曰:“一農(nóng)不耕, 民或為之饑; 一女不織, 民或為之寒。”脫胎于“男耕女織”這一農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本模式的牛郎織女傳說故事,自產(chǎn)生始便是中華民族農(nóng)業(yè)勞動者的象征,折射出不同歷史階段的社會形態(tài)與意識,是中華文明農(nóng)業(yè)文化、民族意識與民俗心理的凝聚物。

2006年5月20日,七夕節(jié)與其他五個傳統(tǒng)節(jié)日一同被國務(wù)院列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄;2008年,“牛郎織女傳說”成功列入第二批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄;此外,甘肅西和乞巧節(jié)、浙江省溫嶺石塘的小人(兒)節(jié)、廣州天河等區(qū)的七姐誕、湖北鄖西的天河景觀群以及少數(shù)民族各具特色的七夕節(jié)俗等,正不斷被發(fā)掘、保護、恢復與重構(gòu)。七夕節(jié)日文化深植于中華民族勇于探索,善于創(chuàng)造的精神沃土之中, 表述的是重視自然、和睦的民族文化認同,猶如浩瀚穹宇中閃耀的星群,煜煜生輝,亙古不滅。

(作者方云,民俗學博士,上海大學國際教育學院講師。)