李瑋:論2020—2021年女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)敘事結(jié)構(gòu)的新變

將文學(xué)按性別分為“女頻”和“男頻”,作者和讀者遵循默認(rèn)這種性別共識(shí),這是網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的分類特征。不過,以二元的頻道劃分方式將網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中體現(xiàn)傳統(tǒng)性別文化的文本進(jìn)行歸類,并將這些特征固定下來(lái),其局限性日益顯現(xiàn)。如果“女頻”被定義為符合“女性”閱讀趣味的文本集合,那么“女頻”又在印證怎樣的性別視野?當(dāng)下中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué),著意迎合大眾意識(shí)形態(tài),以傳統(tǒng)的性別規(guī)約為這一分類方式架構(gòu)性別的藩籬,呈現(xiàn)了大眾意識(shí)形態(tài)中性別認(rèn)知的斷裂。結(jié)構(gòu)主義將二元對(duì)立看作一種文化符號(hào),對(duì)應(yīng)著我們想象世界的方式。在使用“女頻”作為前綴予以限定時(shí),其小口徑、情愛結(jié)構(gòu)的模式特征便躍然于想象之中。而在持續(xù)沿用“女頻”為網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品冠名的過程中,也同時(shí)實(shí)踐著巴特勒所說(shuō)的“操演性”——加固本質(zhì)主義的性別認(rèn)知,約束想象的路徑,為性別文化重復(fù)表演。從文學(xué)實(shí)踐看,這樣的分類方法損傷了多元的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)世界所包孕的多種可能性。

相較于“男頻”,女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的確在發(fā)生之初更具性別特征,表現(xiàn)為“行動(dòng)元”對(duì)外貌、柔化性格的強(qiáng)調(diào),敘事結(jié)構(gòu)對(duì)純愛邏輯的編織,內(nèi)視角、獨(dú)白的單線敘事等。然而近年來(lái),女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)敘事方式的逆轉(zhuǎn),“反套路”的處理,卻顯露出一種在性別內(nèi)部反抗性別認(rèn)同、消解固化認(rèn)知的意味。2020—2021年,女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)所涌現(xiàn)出的諸多代表性作品以相異的時(shí)空、主題、人物設(shè)定,共同推動(dòng)著整體敘事結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。借用格雷馬斯的敘事分層說(shuō),對(duì)女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)在修辭層面、故事層面和內(nèi)在邏輯層面同時(shí)發(fā)生的變動(dòng)進(jìn)行闡釋,可以透視這一頻道內(nèi)部結(jié)構(gòu)演變背后所隱藏的對(duì)于性別認(rèn)知的深化。

一、場(chǎng)景化“美貌”敘事的消失

網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)生之初,女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)對(duì)女子美貌的展現(xiàn)多以“柔美”為主,而男頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)對(duì)女子美貌的展現(xiàn),則偏“肉感”,當(dāng)傳統(tǒng)女頻文兼具小資自我浪漫化想象和中國(guó)傳統(tǒng)男性敘事“碰撞”時(shí),男頻文則采取了資本對(duì)女性的“凝視”方式。女性最先被定義的就是“身體”,波伏瓦著重從社會(huì)學(xué)的角度分析這種“定義”的來(lái)源和機(jī)制。更為激進(jìn)的女性主義則認(rèn)為在肉體層面,兩性的區(qū)別根本上說(shuō)是“社會(huì)的”,只是附帶有某種不可避免的生物學(xué)因素。即使調(diào)和自由主義所持的女性自然主義的觀點(diǎn),我們也會(huì)承認(rèn),所謂“女人味”的身體表現(xiàn),并不完全是生物性的,而是被塑造出來(lái)的。女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué),天然地以“女性”為能指,首當(dāng)其先的是對(duì)其“身體”的敘事。

此前女頻文中所流行的“現(xiàn)言”和“古言”作品,常常會(huì)對(duì)“美貌”做出場(chǎng)景化的呈現(xiàn),即放慢敘事時(shí)間,暫停轉(zhuǎn)喻,延伸隱喻。如墨的長(zhǎng)發(fā)、如煙的長(zhǎng)眉、凝脂般的肌膚……這時(shí)敘事時(shí)間不在文本內(nèi)部流淌,而是勾連外部的歷史和現(xiàn)實(shí)。通過“互文”和“象征”,場(chǎng)景化“美貌”敘事不僅表達(dá)著被凝視和觀看的權(quán)力客體的種種特征,而且以種種“非勞動(dòng)”的隱喻,表達(dá)了對(duì)于參與世界的拒絕。通過“勞動(dòng)”,男性建構(gòu)并表現(xiàn)這個(gè)世界,在這個(gè)世界中,女性是被建構(gòu)的一份子,因而會(huì)呈現(xiàn)靜態(tài)、抽象的特征。女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)對(duì)女性身體最初的表現(xiàn),表達(dá)著對(duì)“被動(dòng)客體”的認(rèn)同。“場(chǎng)景化”呈現(xiàn)的種種細(xì)節(jié),不僅是主體性的身體敘述,而且是客體化的自我補(bǔ)充——將建構(gòu)轉(zhuǎn)化為自然,將“賦予”轉(zhuǎn)化為“自我”。

不過,這兩年的女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)生了改變,表現(xiàn)為諸多重要的“古言”和“現(xiàn)言”作品開始省略場(chǎng)景化的身體敘事。2020年天下歸元的《山河盛宴》(2020年度中國(guó)作協(xié)影響力榜獲獎(jiǎng)作品),對(duì)女主文臻的外貌不做過多描述,甚至讓男主燕綏描述她“矮了點(diǎn)”。再如以一部推理古言《簪中錄》成名的側(cè)側(cè)輕寒,曾在《簪中錄》里不遺余力地描寫女主黃梓瑕是如何以美貌聞名于天下,“極黑的頭發(fā),極白的肌膚。她的步伐身影輕盈纖細(xì),如初發(fā)的一枝花信”,而在2021年的新作《司南》中,卻讓女主阿南褪去了白皙無(wú)暇的雪膚花貌,變成了“膚色微黑”“看起來(lái)很普通”的女性。

“美貌”不僅曾是女主人公們的主要特征,而且會(huì)被作為最主要的“行動(dòng)元”,即推動(dòng)整個(gè)作品情節(jié)進(jìn)程的重要功能性元素。在“古言”中,女性的“美貌”往往招來(lái)異性的垂涎與同性的嫉妒,作為選美競(jìng)賽中的天然資本,成為女主遭受同性構(gòu)陷的“原罪”,等待男性“強(qiáng)取豪奪”的“誘餌”,這也往往是敘事矛盾的起點(diǎn),由此塑造了女性“貌美而無(wú)辜”“柔弱需保護(hù)”的形象。似乎當(dāng)姿容姣好的女主人公甫一登場(chǎng),讀者便習(xí)慣性地開始擔(dān)憂她的際遇。而在2021年,在她與燈的《觀鶴筆記》中,女主楊婉雖被賦予“芙蓉玉”的象征,行走于宮闈內(nèi)外,卻從未遭遇“外貌危機(jī)”,其所陷入的困境始終只關(guān)乎個(gè)體本質(zhì),關(guān)乎周遭人物與公理。蒿里茫茫的《早安!三國(guó)打工人》中,女主陸懸魚穿越后,其外貌更是被反復(fù)以“平淡”“普通”“路人臉”“記不住”等詞語(yǔ)加以形容。作者不僅在以全知視角觀照女性時(shí)有意略寫其外貌,在通過內(nèi)視角呈現(xiàn)人物的彼此“觀看”時(shí),也會(huì)讓女性人物開始“面目模糊”。“美貌”因不再具備任何社會(huì)價(jià)值而被“省略”,由此而來(lái)的失焦?fàn)顟B(tài)呈現(xiàn)其與“欲望”之間紐帶的斷裂。

從情感線的發(fā)生到發(fā)展,“美貌”不再充當(dāng)推動(dòng)男主對(duì)女主一見鐘情、不可自拔,乃至魂?duì)繅?mèng)繞、不離不棄的親密關(guān)系的推手。在近兩年的女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中,肖像描寫往往被壓縮到極致,有關(guān)外貌的形容常常被一句帶過。例如在孟中得意的《實(shí)用主義者的愛情》里,女主費(fèi)霓被簡(jiǎn)潔地形容為“標(biāo)致”,至于是哪種“標(biāo)致”,小說(shuō)并無(wú)意細(xì)致刻畫。嚴(yán)雪芥的《入夢(mèng)金魚》中,女主黎青夢(mèng)更是在前半程的敘事中從未獲得任何有關(guān)外貌的“靜述”。當(dāng)女性外貌被有意淡化后,被著重強(qiáng)調(diào)的則是主體內(nèi)部的精神,而往往這種精神氣質(zhì)外溢出來(lái),刻在女性的眼角眉梢,在“描寫停頓”中被“凝視”。例如城南花開的《遇見她》中,梅路路在他人眼中的形象是“又高又瘦,眼神堅(jiān)定”,昭示其絕不服輸?shù)男愿瘢桓犄钡摹敦?cái)神春花》中,長(zhǎng)孫春花“眉目如江水,內(nèi)蘊(yùn)春山”,映襯其恢弘大氣的“仙家”境界;空谷流韻的《大宋清歡》中,女主姚歡穿越后第一次從鏡中打量自己,所著重關(guān)注的也是其“帶著忽而猶疑、忽而釋然之意”的眼神,而非以往要耗費(fèi)作者大量筆墨贅述的驚人美貌。可見,當(dāng)女性身體“離場(chǎng)”,從“待價(jià)而沽”“爭(zhēng)奇斗艷”中出走,遠(yuǎn)離“客體”與“獵物”的表征,轉(zhuǎn)向精神與理性的“在場(chǎng)”時(shí),內(nèi)在的主體性開始顯露鋒芒。女性形象逐漸在情節(jié)、對(duì)白以及自述中凝形為性情、品質(zhì)、能力、人格、理想的集合體,期冀可以與男性在同等的位置中相逢,“一起揭示世界的價(jià)值和目的”。

二、主體“行動(dòng)元”的性別位移

1.“行動(dòng)元”性別主客關(guān)系的變動(dòng)

在格雷馬斯所提出的三對(duì)“行動(dòng)元”——主體與客體、發(fā)出者與接受者、輔助者與反對(duì)者中,主客關(guān)系是其中最為基本的行動(dòng)元模式。“陳述=F(A),其中行為作為現(xiàn)實(shí)化進(jìn)程被命名為功能F,行為主體作為潛在的動(dòng)程被命名為行動(dòng)元(A)。”行為主體具有“欲”,而“欲”之對(duì)象則為客體,主體以“知”和“能”實(shí)現(xiàn)“做”,完成“欲”的獲得,客體則因主體之“欲”而獲得價(jià)值。在以往的女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中,主體“行動(dòng)元”多被設(shè)置為男性,女性則自我想象為客體“行動(dòng)元”,其中尤以“霸道總裁文”這一類型最為明顯。顧名思義,在“霸總文”中,男性得到主要的塑造,并充當(dāng)著行為主體,而女性則是其“愿望”的客體。“卓爾不凡”的男主,具備“獵取”女主的資本,并擁有達(dá)成相應(yīng)目標(biāo)的能力。作為客體“行動(dòng)元”的女主常常因?yàn)橹黧w性的匱乏而表現(xiàn)為一種工具式的存在,承擔(dān)介質(zhì)作用,使讀者代入其中,在“被動(dòng)性”中感受霸道總裁不由分說(shuō)的“寵愛”。

近年來(lái)諸多“霸總文”作者的轉(zhuǎn)型讓這一文類日漸衰落。在2021年的新作《你的來(lái)電》中,葉非夜拋棄了“霸總文”的陳舊套路,雖然將男主盛況設(shè)置為光環(huán)加身的職業(yè)競(jìng)技選手,卻不再于兩性愛情中表達(dá)“寵”的權(quán)力關(guān)系,有意向“職業(yè)文”靠攏,被讀者稱為“清新向”的創(chuàng)作轉(zhuǎn)變。“頭部創(chuàng)作”中的言情作品紛紛開始將“聚光燈”打在女主身上。與此同時(shí),女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的下沉市場(chǎng)中也出現(xiàn)了新的類型文潮流,“馬甲文”大行其道。在“馬甲文”的敘事模式中,女主作為絕對(duì)的行動(dòng)主體,在“打臉”身邊貼著“勢(shì)利”“暴力”“傲慢”“冷酷”等標(biāo)簽的工具人的同時(shí),其欲望得到實(shí)現(xiàn),“知”“能”不再對(duì)應(yīng)女主的“無(wú)知”“失能”,而切入女主的“全知”“全能”狀態(tài),男主因此落入可有可無(wú)的“輔助者”位置。以一路煩花的《夫人你馬甲又掉了》這部“馬甲文”代表作品為例,對(duì)于女主秦苒的“遙望”與“追隨”成為男主程雋的行為表征。以往各大網(wǎng)站榜單上被“總裁”“王爺”等關(guān)鍵詞占據(jù)的醒目位置,如今紛紛換成“馬甲”“大佬”。2021年,閱文集團(tuán)發(fā)布年度原創(chuàng)IP女頻十強(qiáng)榜單,《夫人你馬甲又掉了》強(qiáng)勢(shì)登榜,云起書院的《全能大佬又被拆馬甲了》登上銷售金榜。暢銷榜中,曾位列榜首的《滿級(jí)大佬翻車》《退婚后大佬她又美又颯》亦是“馬甲文”的變體;瀟湘書院的新書榜中,《重生后馬甲掉不停》位列第一;紅袖添香的熱銷榜上,《夫人她馬甲又轟動(dòng)全城了》位列第二。“馬甲文”對(duì)于“霸總文”的取代印證了幻想方式的變動(dòng)。從“模仿”到“逆位”,由“被動(dòng)性”走向“自覺性”,呈現(xiàn)了當(dāng)下文化環(huán)境中有關(guān)性別認(rèn)知的變遷。

2. 性別化角色的調(diào)整

“在話語(yǔ)層面,角色一方面表現(xiàn)為一種秉性,亦即對(duì)扮演者的修飾,但另一方面,從語(yǔ)義角度講,它不過是對(duì)一個(gè)整體功能場(chǎng)的命名(功能場(chǎng)包含敘事中確實(shí)提到的或僅僅是暗示的種種行為)。”格雷馬斯將“行動(dòng)元”看作角色的類歸,“角色”被定義為行動(dòng)元的基本單位,對(duì)應(yīng)于協(xié)調(diào)一致的功能場(chǎng)。當(dāng)“行動(dòng)元”發(fā)生“位移”,在具體話語(yǔ)層面,角色的核心品質(zhì)與性格特征也必然發(fā)生變化。在女性充當(dāng)客體“行動(dòng)元”時(shí),“柔弱”“軟糯”常常是女主人公的主導(dǎo)性格。而當(dāng)女性成為主體“行動(dòng)元”后,被本質(zhì)主義所定義的種種“女性特質(zhì)”相繼褪去,智慧、謀略成為被強(qiáng)調(diào)的女性品質(zhì)。2020—2021年,天下歸元在《山河盛宴》中塑造的女主文臻依舊保有多謀善斷的特質(zhì);尾魚的《梟起青壤》中,女主聶九羅智商在線,與狡詐的林喜柔博弈;七英俊的《成何體統(tǒng)》中,女主庾晚音在多維多人穿書的局面里不斷試探誰(shuí)才是“局外人”,破除反派的謀反危機(jī);側(cè)側(cè)輕寒的《司南》中,女主阿南每遇危難,都能淡定自若,頻頻從圍攻中逃脫;沉筱之的《青云臺(tái)》中,女主溫小野抽絲剝繭,理清冤案真相;她與燈的《觀鶴筆記》中,女主楊婉在回憶、摸索歷史側(cè)面的過程中拿捏分寸,修改歷史細(xì)節(jié),以達(dá)成對(duì)于局勢(shì)的把控;城南花開的《遇見她》中,女主梅路路以極高的分?jǐn)?shù)沖出小鎮(zhèn),在與不法分子的糾纏中,努力保持最大限度的理性,成為以智取勝的法官;疲憊的《憑本事找罵》中,面對(duì)“江湖”游戲中的輿論戰(zhàn),女主溫黛以假打假,分而化之,遠(yuǎn)交近攻,妙計(jì)頻出。“毫無(wú)心機(jī)”“純潔”“無(wú)知”與“蠢鈍”不再是女性形象的一體兩面。女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中對(duì)于高智商女性的趣味傾向逐漸清晰化,著意打破女性與“邏輯”“理性”之間的堅(jiān)實(shí)壁壘,也是當(dāng)下女性視角懸疑小說(shuō)多現(xiàn)的原因。

“美強(qiáng)慘”成為女性形象的新特質(zhì):氣質(zhì)上的“美”得到新型書寫,戲劇性上的“慘”得到自然繼承,而被有意反寫的是原有的“柔弱”之“弱”。“強(qiáng)”被釋義為智力、能力維度上的突出,更被釋義為性格上的剛強(qiáng)。例如天下歸元的《山河盛宴》中,女主秦長(zhǎng)歌不“躺平”,不“躺贏”,不屑于“賣萌”或“裝酷”,也不輕易言敗,她從逆境中奮發(fā),在艱難中掙斗,無(wú)論是身處險(xiǎn)境,還是生死一線,都保持堅(jiān)韌的意志。閑聽落花的《墨桑》中,女主李桑柔不“喪”,也不“柔”,身上兼具匪氣、俠氣、豪氣、爽氣、狠氣與多情氣,殺伐果斷,“太陽(yáng)照不到的地方,就只能自己厲害”。尾魚的《梟起青壤》中,女主聶九羅身世坎坷,家庭支離破碎,但她仍舊選擇為生命中重要的人放棄明哲保身,同強(qiáng)大的異族抗?fàn)帯3悄匣ㄩ_的《遇見她》中,重男輕女、猥褻、性侵、家暴、網(wǎng)暴、校園霸凌……親眼目睹過無(wú)數(shù)黑暗元素的女主梅路路在成長(zhǎng)的道路上備受煎熬,但仍以法律為信條,以光明為盡頭,負(fù)重前行。

主客“行動(dòng)元”身份的重置讓“保護(hù)者”這一角色流轉(zhuǎn)到女性手中。例如七英俊的《成何體統(tǒng)》中,“黨爭(zhēng)”波譎云詭,“競(jìng)演”各出奇兵,是女主庾晚音站在瀕臨崩潰的男主夏侯澹等人身前,為人性微光秉燭高照,為家國(guó)理想振臂高呼,證明“吾道不孤”,現(xiàn)代精神永不滅亡。疲憊的《憑本事找罵》中,當(dāng)女主溫黛以第一刺客的身份橫行“江湖”,“一個(gè)人單挑一個(gè)團(tuán)”,對(duì)抗游戲中抱團(tuán)打壓玩家的不良之風(fēng)時(shí),男主柏松筠熱衷于當(dāng)一個(gè)秒倒的無(wú)能“奶媽”,思考購(gòu)買哪些花里胡哨的行頭,如何布置自己的“家園”。又如戈鞅的《財(cái)神春花》中,“經(jīng)商奇才”這一稱號(hào)由男主讓渡給了女主。

語(yǔ)言、行動(dòng)、外貌等間接形容呈現(xiàn)著女性具有“獨(dú)立”“主動(dòng)”等特質(zhì)的性格。語(yǔ)言方面,如側(cè)側(cè)輕寒的《司南》中,葛稚稚斷然否定“女子為陰,以坤柔立身”、以“相夫教子,撫育后代”為唯一“正道”的觀點(diǎn),拒絕走上庸碌之路。蒿里茫茫的《早安!三國(guó)打工人》中,董白帶領(lǐng)健婦營(yíng)參戰(zhàn),同樣有這樣的表述:“我想要試一試,看看后世史官也好,文士也罷,書寫名將風(fēng)流時(shí),能不能留下我的名字。”行動(dòng)方面,女性紛紛進(jìn)入傳統(tǒng)意義上的男性領(lǐng)域,進(jìn)行社會(huì)資源的競(jìng)爭(zhēng),拓展外部空間。例如紅刺北的《砸鍋賣鐵去上學(xué)》中,女主是機(jī)甲高手,閑聽落花的《墨桑》中的女主李桑柔以“走鏢”為職業(yè),黎青燃的《白日提燈》中的女主賀思慕是馭“萬(wàn)鬼”的“鬼主”,蒿里茫茫的《早安!三國(guó)打工人》中的女主陸懸魚以“游俠”身份參戰(zhàn)。外貌方面,“女扮男裝”這類設(shè)定被大幅度削減,逐漸摒棄“假借”男性身份間接介入社會(huì)空間、逃避以女性面貌直接參與公共生活的敘述方式,而是直面性別關(guān)系的議題,并在某種程度上呈現(xiàn)一種“正視”之姿,隨之而來(lái)的是身體敘事的轉(zhuǎn)變,例如女主慣有的“纖纖柔荑”轉(zhuǎn)為《司南》中“瘦硬有力”“帶著累累陳年傷痕的雙手”。蒿里茫茫的《早安!三國(guó)打工人》中,女主陸懸魚被諸多讀者評(píng)價(jià)為“2021年度理想女主”。陸懸魚創(chuàng)建卡牌時(shí)對(duì)于技能點(diǎn)的偏心,讓她“既不柔婉,也不嫵媚,更沒有什么幽靜之美”。身材單薄、長(zhǎng)相普通甚至礙眼,但武力值奇高,且多智、堅(jiān)韌。在游戲性的設(shè)定中,當(dāng)作者讓女主以“品行高潔,武而不顯,輕生死,重然諾”的任俠劍客形象實(shí)現(xiàn)“打怪升級(jí)”,讀者也在竭力贊美女主身負(fù)黑刃、立于荒原,甘為家園城池選擇背水一戰(zhàn)時(shí),女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中有關(guān)此類英雄敘事的“雙向奔赴”成了對(duì)于“性別特質(zhì)”的有力一擊。朱迪斯·巴特勒說(shuō):“性別是男性特質(zhì)及女性特質(zhì)概念借以被制造、被自然化的機(jī)制,但是性別也很可能成為這些概念被解構(gòu)和去自然化的機(jī)制。”近年女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)之于“女性特質(zhì)”的反向書寫,正是對(duì)這一思維定勢(shì)的集中突破。

三、對(duì)情愛敘事結(jié)構(gòu)的超越

事業(yè)與愛情的沖突往往在女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中被加以強(qiáng)化,且被賦予絕對(duì)性。但是在近兩年的女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中,與事業(yè)相關(guān)的故事線不約而同地得到了強(qiáng)化。“現(xiàn)言”方面,表現(xiàn)為“職業(yè)文”的流行,例如檸檬羽嫣(2020年度中國(guó)作協(xié)影響力榜新人榜獲獎(jiǎng)作者)的《治愈者》,圍繞“亨廷頓病”建立了女主蘇為安驚心動(dòng)魄的醫(yī)療學(xué)術(shù)事業(yè)線。而懿小茹(2020年度中國(guó)作協(xié)影響力榜新人榜獲獎(jiǎng)作者)的《我的草原星光璀璨》通篇敘述了女主藍(lán)堇時(shí)如何想盡辦法振興江源村的故事。與“現(xiàn)言”不同,“古言”中職業(yè)的概念與女性身份之間的融合在一定程度上違背歷史現(xiàn)實(shí),于是作者常采用“復(fù)仇”與“穿越”等設(shè)定為女主人公設(shè)置其志業(yè)的邏輯起點(diǎn)。或者由身世入手,為女主賦予一個(gè)華麗、慘痛的家世背景,這種獨(dú)特的身份往往附帶著復(fù)國(guó)、復(fù)仇等任務(wù)乃至更為廣闊的家國(guó)責(zé)任,如閑聽落花的《暖君》中,女主李苒的志向所在是安撫戰(zhàn)亂。或者作者借用“穿越梗”將現(xiàn)代的職業(yè)概念嫁接于古代背景之中,促使女主人公的選擇有方向,行動(dòng)有規(guī)律,例如閑聽落花的《墨桑》中,李桑柔謀劃創(chuàng)建古代版的順豐速遞,開“民營(yíng)快遞鋪”。同時(shí)“仵作文”一度成為熱潮,誕生了鳳今的《一品仵作》、薄月棲煙的《仵作嬌娘》、花瓣雨的《神醫(yī)女仵作》等佳作。

女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)對(duì)于情愛結(jié)構(gòu)的超越讓人物的關(guān)系與職能發(fā)生了變化,愛情從命運(yùn)的不可抗拒之力轉(zhuǎn)為與實(shí)用性相關(guān)的點(diǎn)綴之物,男主人公也退居為功能性的存在,負(fù)責(zé)履行讓女主人公在感情部分有所歸屬的任務(wù),但是這一任務(wù)似乎也并不是那么重要。因此“他”是誰(shuí)也成了無(wú)關(guān)緊要的問題,從而與此前男主宿命般的存在產(chǎn)生了本質(zhì)區(qū)別。女主人公的主要行動(dòng)線索總是“事業(yè)”,當(dāng)男性恰好與她的行動(dòng)目的相關(guān),女主則可以“順便”與之互動(dòng)。例如沉筱之的《青云臺(tái)》上卷中,溫小野要查洗襟臺(tái)坍塌案,小昭王也要查洗襟臺(tái)的真相,他們才攜手前行。而下卷中,溫小野有自己的行動(dòng)線,因此兩人“同框”的戲份驟減。這其中蘊(yùn)含的是“事業(yè)”與“愛情”的主次之分。當(dāng)言情線無(wú)法沿著事業(yè)線順流而下時(shí),愛情讓位。余姍姍的《燈下黑》中,女主周珩為了能毫無(wú)弱點(diǎn)地在周、許兩個(gè)家族的夾縫中使用雙重身份生存、謀劃,她時(shí)刻警惕,不肯被愛情所牽動(dòng)。閑聽落花的《墨桑》中,女主李桑柔雖然喜歡顧晞,但家庭所附著的“內(nèi)在性”讓她望而卻步,因不肯“陷入家庭事務(wù)”和“生兒育女”的拖累而拒絕了男主顧晞的追求。敘事模式結(jié)構(gòu)化的變動(dòng)甚至讓女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中頻頻出現(xiàn)無(wú)CP小說(shuō),例如城南花開的《遇見她》并未設(shè)置愛情線,只是將梅路路如何從弱勢(shì)群體的一份子成長(zhǎng)為庇護(hù)弱勢(shì)群體之人的成長(zhǎng)經(jīng)歷娓娓道來(lái),以法律為天平是她的信念,以法官為職業(yè)是她的全部。

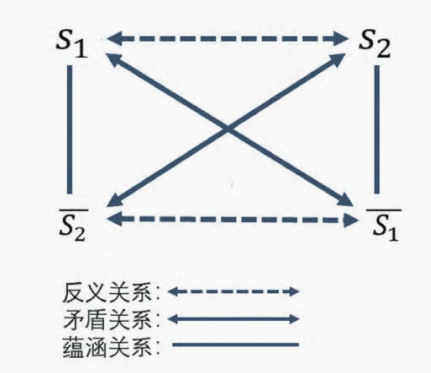

格雷馬斯在列維-斯特勞斯所提出的二元對(duì)立結(jié)構(gòu)上增加了兩個(gè)語(yǔ)義素,以四個(gè)語(yǔ)義素之間的相互關(guān)系來(lái)構(gòu)造敘事的深層邏輯,四項(xiàng)語(yǔ)義素之間的彼此作用與動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)化促使意義生成。這一符號(hào)方陣又成為格雷馬斯的“意義矩陣”。如圖1所示。

圖1 格雷馬斯“意義矩陣”

當(dāng)我們以格雷馬斯的“意義矩陣”為文學(xué)批評(píng)方式,為女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的敘事新變做出圖繪,其中深層敘事結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變也躍然紙上。

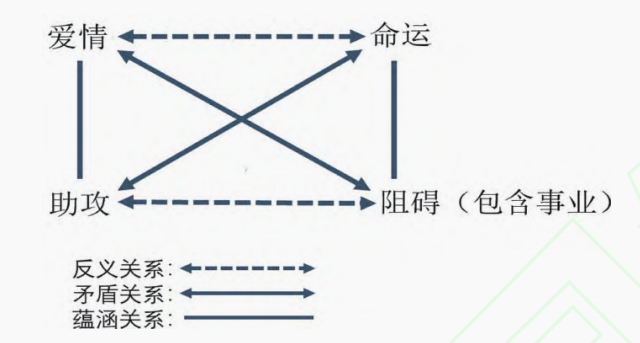

圖2 女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)舊“意義矩陣”

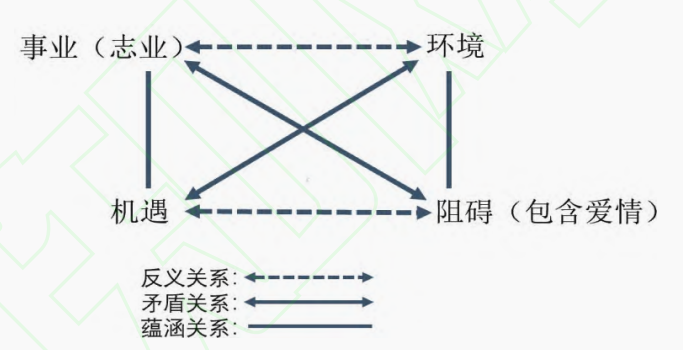

如圖2所示,以往的女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)往往遵循純愛邏輯進(jìn)行敘事,命運(yùn)的“陰差陽(yáng)錯(cuò)”與“不可抗力”讓愛情時(shí)沉?xí)r浮。在愛情的捆綁下,兩性之間的空間距離趨于無(wú)限小,這讓承載外部空間的事業(yè)成為愛情不可避免的阻礙。有關(guān)“事業(yè)”的設(shè)定流于表面,女性的本領(lǐng)用來(lái)“雌競(jìng)”,為能與男性發(fā)生關(guān)聯(lián)提供契機(jī)。在純愛邏輯中,“事業(yè)”成為阻礙“花好月圓”的“絆腳石”。而對(duì)近兩年女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中的敘事模式加以梳理,則如圖3所示,敘事的核心要素由“愛情”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆聵I(yè)”(當(dāng)主人公的“志向”被著力突出時(shí),稱為“志業(yè)”更為妥當(dāng)),上橫軸的核心對(duì)立組也發(fā)生相應(yīng)變化,由“愛情”在“命運(yùn)”中的顛沛流離,轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆聵I(yè)”在“環(huán)境”中的曲折前行;敘事模式由“離合型組合”向“完成型組合”轉(zhuǎn)變,即從“人際之間的聚散邂逅遷徙流離,相會(huì)相失”,轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴捌D苦求索,經(jīng)歷考驗(yàn),斗爭(zhēng),任務(wù)執(zhí)行”為敘事中心,意義發(fā)生方式更迭。

圖3 女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)新“意義矩陣”

將作品代入圖3這一“意義矩陣”之中進(jìn)行內(nèi)容賦值,可以清晰地呈現(xiàn)其深層敘事結(jié)構(gòu),由此闡釋其閱讀接受中所出現(xiàn)的相應(yīng)問題。例如沉筱之的古言作品《青云臺(tái)》,“事業(yè)”是對(duì)于洗襟臺(tái)坍塌一案的清查,“環(huán)境”則由各個(gè)階層合力鑄成,密不透風(fēng),雖然各方立場(chǎng)不同,但是他們各自注入洗襟臺(tái)的私欲都讓真相難以被揭開。舊日工匠、書生、山匪等角色的接連出現(xiàn)衍生出了主人公的追尋軌跡,而言情線“不由自主”地拖累著事業(yè)線這一主線的推進(jìn)。溫小野與小昭王的言情線每一展開,敘述時(shí)間便延宕下來(lái)。尤其是下卷中,各方勢(shì)力的聯(lián)合“絞殺”為懸案的加快偵破帶來(lái)緊迫性,但言情線上時(shí)間流速的舒緩與行動(dòng)要求的快節(jié)奏相矛盾,造成了彼此氛圍“對(duì)沖”的效果。所以,雖然溫昭二人的“愛情”并不與“事業(yè)”相對(duì)立,卻不由得建立了“反義關(guān)系”。作者沉筱之為了避免因兩條線索“打架”影響故事的發(fā)展,放棄了言情線的繼續(xù),而讀者也紛紛詬病懸疑線的拖沓和言情線的驟然消失。

正如波伏瓦所言:“作為生產(chǎn)者和主動(dòng)的人,她便重新獲得超越性,她在自己的計(jì)劃中具體地確認(rèn)為主體。”對(duì)于事業(yè)線的強(qiáng)化,無(wú)疑與女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)場(chǎng)域內(nèi)部對(duì)于價(jià)值的理解、訴求相關(guān),表達(dá)了女性對(duì)于“被動(dòng)性”的拒絕,對(duì)于主體性的接納,因此女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)有意清理舊有知識(shí)譜系中有關(guān)“事業(yè)”的概念,賦予“事業(yè)”以理念的高度、思維的深度,以及輝煌與壯麗、真理與崇高,并以此為維度切入具有公共性的社會(huì)生活。新時(shí)代女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)對(duì)于“戀愛腦”的指摘和對(duì)于“搞事業(yè)”的熱忱,與其深層敘事結(jié)構(gòu)的變動(dòng)一起合力表達(dá)著“女頻”對(duì)于情愛結(jié)構(gòu)的超越。

四、變體:女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的“去女頻化”

網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中“男/女頻”的性別歸類方式呈現(xiàn)二元對(duì)立的結(jié)構(gòu),將性別規(guī)約內(nèi)化其中,互相指認(rèn)彼此缺失性的“性別特質(zhì)”,鉗制彼此之間的“越界”行為。但是頻道內(nèi)部結(jié)構(gòu)卻呈現(xiàn)相通性,以故事題材為子類型的分類方式,讓頻道內(nèi)部的延展內(nèi)容得以敞開。近年來(lái)“女頻”中題材類型的重新洗牌,顯現(xiàn)了頻道內(nèi)部結(jié)構(gòu)的自我調(diào)整以及舊有性別劃分范式的偏狹。女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)正進(jìn)入“言情+”時(shí)代。以言情為單一敘事線索的創(chuàng)作不再流行,“言情+新元素”的配置成為當(dāng)下女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的發(fā)展傾向。以“現(xiàn)言”與“古言”等言情類為指稱,無(wú)法有效涵蓋整體性的敘事內(nèi)容,甚至出現(xiàn)“文不對(duì)題”的效果。“言情+網(wǎng)游”“言情+仙俠”“言情+權(quán)謀”“言情+懸疑”……以“言情”為底襯,后者是否出色決定著故事的高度與傳播效果。題材的多樣性和視域的拓展,讓價(jià)值序列發(fā)生變動(dòng),“權(quán)利”“自由”“人性”“公理”等議題超越“愛情”成為敘事“關(guān)鍵詞”,宏大意象“擴(kuò)列”,思想性朝縱深處發(fā)展,由此為女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)整體場(chǎng)域帶來(lái)兩點(diǎn)新的表現(xiàn)。首先是女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)原有類型的淡化,“宮斗文”“宅斗文”式微,“權(quán)謀文”“武俠文”“仙俠文”興盛。帶有男權(quán)中心意味的斗爭(zhēng)邏輯自行消解,諸多新作在敘事中借人物語(yǔ)言表達(dá)對(duì)舊有敘事類型的反思,如空谷流韻在《大宋清歡》中借女主姚歡姨母之口表達(dá)“宮斗”“宅斗”的“無(wú)趣”:“魏夫人也好,曾夫人王氏也罷,再算上那榮嬤嬤吧,彼等天天錦衣玉食,可是關(guān)在深宅大院里的日子,就真的云淡風(fēng)輕鳥語(yǔ)花香?只怕也是拿涼薄與愁悶,和了苦水往肚里吞罷了。倒不如你姨母我,孤零零一個(gè)婦道人家,撐下一片營(yíng)生確實(shí)難中有難、累上加累,但俺再難再累,是在外頭見天見地見世面,俺自己能做得了自己的主”。在“寧為雨里燕,不做籠中雀”的章節(jié)標(biāo)題下,敘事場(chǎng)景從幾座大殿、幾間小屋,轉(zhuǎn)至廟堂之高、江湖之遠(yuǎn),以場(chǎng)域的開放性象征著主體的自我拓展與個(gè)體生活空間的延伸。這類作品代表作有2021年最熱門的女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué),沉筱之的古言作品《青云臺(tái)》和八條看雪的《解甲》,以及關(guān)心則亂新近連載的介于“武俠”和“仙俠”之間的《江湖夜雨十年燈》、戈鞅新近連載的仙俠文《財(cái)神春花》。

其次是懸疑色彩的突出。“懸疑”不僅是一種以邏輯推理為主要敘述方式的類型文代稱,而且是一種帶有“中性化”意味的敘事方法,強(qiáng)調(diào)普遍意義上的故事性、情節(jié)性。例如祈禱君的《開更》講述編輯連勝如何解開網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作家們身上的無(wú)數(shù)秘密,七英俊的《成何體統(tǒng)》講述三個(gè)穿書人如何在迷霧障目的棋局中投石問路,城南花開的《遇見她》講述一個(gè)身份交換的謎團(tuán)背后令人唏噓的群體人生,南山的《尋找金福真》講述一個(gè)平凡的中年婦女意外被卷入兇殺案后不得不開啟流浪生涯的故事。2021年豆瓣閱讀推出的“女性視角的懸疑小說(shuō)”主題征稿活動(dòng)頗受矚目,并涌現(xiàn)出了東坡柚的《朋友的那個(gè)完美妻子》、酸菜仙兒的《二次縫合》、徐暮明《心隱之地》等佳作。

女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)將寫作重心放在“敘事性”上,淡化性別色彩,由此在審美格調(diào)上也出現(xiàn)四點(diǎn)新變。第一是生活觸感的增加,現(xiàn)實(shí)性與細(xì)節(jié)性的提升。“愛情白日夢(mèng)”在敘事邏輯上的種種問題得以暴露,不事生產(chǎn)的“專職戀愛”和懸浮于生活的“虐戀”敘事逐漸流失受眾,促成全方位的市井煙火氣深入小說(shuō)肌理,契合網(wǎng)絡(luò)文學(xué)整體由浪漫主義到現(xiàn)實(shí)主義的轉(zhuǎn)變趨向。這一方面的代表作以“年代文”居多,例如大姑娘浪的《梁陳美景》,將“言情”置于20世紀(jì)八九十年代上海小弄堂溫馨又吵鬧的生活現(xiàn)場(chǎng),家長(zhǎng)里短、鄰里糾紛、街邊美食、特色建筑、生活習(xí)慣、本地方言,構(gòu)建著“言情”的敘事空間。孟中得意的《實(shí)用主義者的愛情》,講述實(shí)用主義者與浪漫主義者在日常瑣事中的相逢與彼此磨合,如象牙雕般趣味橫生。此外還有李尾的《但愿人長(zhǎng)久》、小麥S的《萬(wàn)春街》等佳作。第二是群像寫作的泛化。群像式人物意味著全景式的構(gòu)思和觀照視角的延展,擺脫女性獨(dú)白式的寫作方式,突破感知性視角的局限,以多元的視點(diǎn)、多元的立場(chǎng),響應(yīng)文化環(huán)境的變動(dòng)。這一方面的代表作有Twentine的《鏡明花作》、沉筱之的《青云臺(tái)》等古言作品。第三是人文精神的勃興。停留在個(gè)體層面的親密關(guān)系想象難以滿足在主體性得到伸張后對(duì)于敘事變動(dòng)的要求,對(duì)于文化資源的征用成為衍生文本的手段。諸多文本選擇從藝術(shù)、歷史等文化領(lǐng)域切入,提升作品整體的文化價(jià)值與教化功能,例如空谷流韻的《大宋清歡》呈現(xiàn)宋朝市井文化和日常美學(xué),側(cè)側(cè)輕寒的《司南》呈現(xiàn)奇巧的機(jī)關(guān)制造技術(shù)與術(shù)數(shù)知識(shí),意千重的《畫春光》(2020年度中國(guó)作協(xié)影響力榜獲獎(jiǎng)作品)呈現(xiàn)商貿(mào)文化與民間制瓷工藝,她與燈的《觀鶴筆記》呈現(xiàn)明代政治輪廓與古今貫通的文心。第四是“格局”的抬升。在書寫物質(zhì)現(xiàn)實(shí)與精神理性層面時(shí)皆提倡宏大敘事,人物是否具有公共領(lǐng)域的使命、立意是否具有概念高度,成為衡量“女頻”作品的新型標(biāo)尺。在具體行文方面,作品正文內(nèi)容尋求視野的廣度與思考維度的多維遞進(jìn),結(jié)局與番外取消“兒女雙全”這一“常態(tài)化”戲碼。在主題方面,Uin的《阿吱,阿吱》通過“民國(guó)篇”書寫抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的壯烈,在“一寸河山一寸血”的苦痛中回顧歷史的瘡痍;戈鞅的《財(cái)神春花》讓“財(cái)神下凡”傳達(dá)“居利思義,利物愛人”的金錢觀,長(zhǎng)孫春花自解家業(yè),甘愿以“一鯨落”促“萬(wàn)物生”;天下歸元的《山河盛宴》為女主文臻賦予“無(wú)世家凌人上”“為民者無(wú)需豐碑”的期待;希行的《第一侯》讓女主李明樓在己身得護(hù)的基礎(chǔ)上,義無(wú)反顧地去護(hù)住劍南道,在力所能及之處努力庇佑亂世中的眾生;蒿里茫茫的《早安!三國(guó)打工人》關(guān)注“海內(nèi)沸騰,生民煎熬”的時(shí)代,讓女主陸懸魚被戰(zhàn)爭(zhēng)改變,發(fā)愿“也要改變戰(zhàn)爭(zhēng)”,為命如草芥之人“劈出流麗的刀光”;沉筱之的《青云臺(tái)》通過解構(gòu)“洗襟臺(tái)”,建構(gòu)“青云臺(tái)”,觸摸信仰與真相的關(guān)系,呈現(xiàn)人性的光影斑駁。在純愛邏輯下被遮蔽的家國(guó)觀、民族觀、蒼生觀得以重現(xiàn),上層審美與下層市場(chǎng)的共同更迭組成了女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)整體性的代際更迭,種種新特質(zhì)的聚合銜接著文化環(huán)境的嬗變。

2020—2021年,女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)內(nèi)部敘事方式的結(jié)構(gòu)變動(dòng),包括修辭上的“調(diào)焦”、主客“行動(dòng)元”的“位移”、底層邏輯的“重塑”等等,使得女頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的人物行動(dòng)模式與敘事結(jié)構(gòu)與男頻網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)生某種“相似性”,各種“去女頻化”的變體也從方方面面證明著“女頻”與“男頻”的關(guān)系正處在從強(qiáng)調(diào)差異轉(zhuǎn)向淡化差異的過程。羅蘭·巴爾特從語(yǔ)言學(xué)的角度指出,當(dāng)二元對(duì)立的能指對(duì)應(yīng)了相同的“所指”,就會(huì)出現(xiàn)所謂的“中性化”特征。“在其中一個(gè)適當(dāng)?shù)膶?duì)立失去了其適當(dāng)性,即不再是意指性的了。一般而言,一種系統(tǒng)的對(duì)立的中性化是在語(yǔ)境的影響下發(fā)生的。”以二元結(jié)構(gòu)的“對(duì)立”來(lái)指認(rèn)彼此特征的“失效”,證明舊有的“男/女頻”分類方式中所固著的性別框架難以同當(dāng)下的頻道內(nèi)涵相適應(yīng),由此出現(xiàn)一系列齟齬、裂縫。那些被散逸在外的、難以冠名的、意義含混不清的作品的頻頻出現(xiàn),提示著我們以性別為頻道分野這一歸類樣式亟待被重新審視、清理、擴(kuò)容。或許由文化傳統(tǒng)所塑造的想象方式難以驟然逆轉(zhuǎn),立即取消這一性別分類方式所帶來(lái)的模糊與混淆也并不能有益當(dāng)下的現(xiàn)實(shí),內(nèi)部拓寬、自我賦權(quán),更有助于性別認(rèn)知的演進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)動(dòng)態(tài)生成的語(yǔ)境,讓其具備一種獨(dú)特的敞開性與流動(dòng)性,與文化語(yǔ)境的共生參與著大眾意識(shí)形態(tài)的變動(dòng)。這種敞開與流動(dòng)也成為網(wǎng)絡(luò)文學(xué)所天然儲(chǔ)蓄的動(dòng)能,刀鋒潛行其內(nèi),以其不固定性為界定網(wǎng)絡(luò)文學(xué)釋放了更多的空間,意味著“女頻”新的面貌永遠(yuǎn)在下一刻。

作者簡(jiǎn)介

李瑋,南京師范大學(xué)文學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。曾主持并完成國(guó)家級(jí)及省部級(jí)項(xiàng)目多項(xiàng)。于國(guó)內(nèi)外重要學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文40 余篇,出版專著2 部。獲江蘇省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)2 項(xiàng)。獲得江蘇省“青藍(lán)工程”優(yōu)秀青年骨干教師、第四期及第五期江蘇省“三三三工程”中青年學(xué)術(shù)領(lǐng)軍人才、江蘇省社科優(yōu)青等榮譽(yù)。