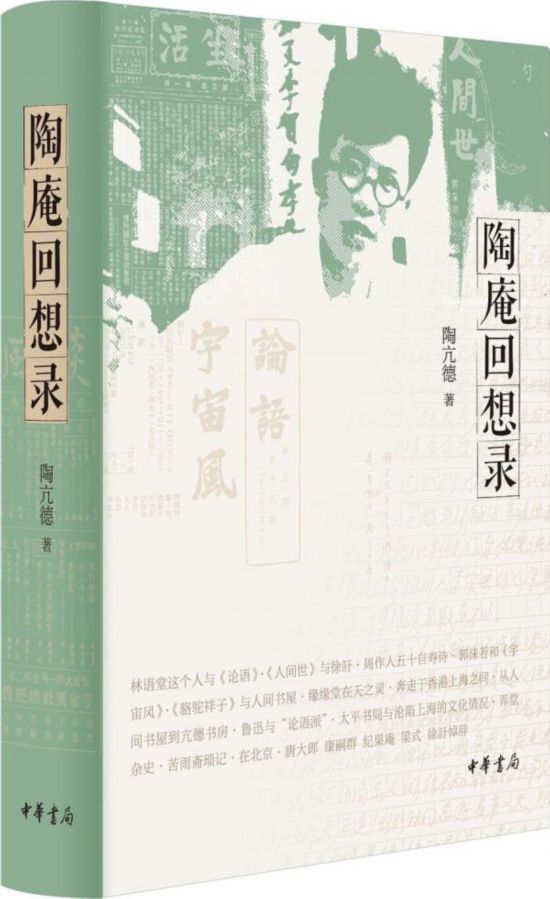

一部《陶庵回想錄》,半部上海文藝期刊史

《陶庵回想錄》,陶亢德著,中華書局2022年6月出版,580頁,88.00元

對《陶庵回想錄》理當(dāng)有多種評論,理當(dāng)有多種讀后感。本文取個(gè)巧,走條捷徑,寫寫爛熟于心的一直被正史打入另冊的那些陶亢德編輯的文藝雜志,捎帶著說說“陶邊人物”的故事和本人集藏“陶編雜志”的故事。

于我而言,有幾個(gè)巧合匯集到中華書局新出版的《陶庵回想錄》上面了。

巧合一。《陶庵回想錄》,鐵定無疑,我將它評為心目中“2022最佳書”,一年甫半,就敢把話撂這兒。1996年我自己評“1996最佳書”的《文化古城舊事》(鄧云鄉(xiāng)著)也是中華書局出版的。1996年還是父親考入中華書局五十周年紀(jì)念,父親在中華書局與坐在對桌的母親相識(shí)相戀,這以后才有了我,更以后才有了我在中華書局出的《書蠹艷異錄》,父親非常高興,連稱這是宿命輪回。

巧合二。三十幾年前,我的民國雜志初旅第一步即為陶亢德參與編輯和出資的《論語》《人間世》和《宇宙風(fēng)》(陶亢德簡稱為《論》《人》《宇》,甚妙)。

巧合三。《陶庵回想錄》的“特約編輯”宋希於小老弟,在我奔走于琉璃廠舊書鋪狠命搜刮老舊期刊的那幾年才呱呱墜地才牙牙學(xué)語才蹣跚學(xué)步,如今小宋已全方位碾壓老謝,后生可畏后生可畏,還是后生可畏。

當(dāng)初讀《文化古城舊事》“不忍終卷”的感覺,現(xiàn)在于《陶庵回想錄》重現(xiàn)。我是“鄧迷”,迷了十來年;“陶迷”歷史久些,三十多年吧。作為“陶迷”,想知道的《論》《人》《宇》內(nèi)幕,這書令我滿足,以前知之不詳?shù)奶湛旱氯松H遇,這書令我戰(zhàn)慄。

有些讀者夸贊這書“史料豐富”,這話沒有錯(cuò),可是就我而言,如果只是滿足于“拿來利用”未免自私,亦是對整部書的不公正。其實(shí),《陶庵回想錄》的史料并無啥驚人秘辛,某些人一驚一乍以為秘聞卻無法砸實(shí)的史料(如某幾段問答),我倒是擔(dān)心今后傳來傳去走了樣變了味,這種教訓(xùn)曾經(jīng)發(fā)生過許多(如“周氏兄弟失和”如“南玲北梅”)。真實(shí)可信的史料應(yīng)該是能夠引以為據(jù)的,不能光聽他說過什么(尤其晚年說的話)。

譬如陶亢德稱:“《人間世》停刊之后,鑒于依傍人家沒意思,我們就商量自費(fèi)自辦一個(gè)雜志,就是《宇宙風(fēng)》。這個(gè)刊名也是林語堂提出來的。資本一共五百元,他和我各出一半。”若是碰到粗枝大葉的編輯,陶說多少就是多少唄。宋希於可不是白白“特約”的,他注意到西泠印社拍賣會(huì)竟然出現(xiàn)了“林語堂,陶亢德合資出版《宇宙風(fēng)》半月刊合同”,合同上寫得清楚:“林陶各出三百五十元作為出版宇宙風(fēng)半月刊資本以后如有盈虧雙方各半。”兩者錢雖差得不多,可是作為史料,當(dāng)然合同比回憶更硬氣。從邏輯上說,宋希於及時(shí)發(fā)現(xiàn)的“七百元”無形中使陶亢德算錯(cuò)賬“略顯小氣”了——“郭(郭沫若)先生回信來了,他說寫《浪花十日》這類游記文章,需要旅行,如能寄他一二百元錢,他有了旅費(fèi)就有材料寫了。這是合乎情理的要求,不過我們一共只有五百元資本,提出五分之一二作預(yù)支稿費(fèi),卻也令人躊躇。我考慮又考慮,結(jié)果匯給他一百元或一百五十元,去信說明我們是小本經(jīng)營,如寫游記困難,寫自傳怎樣”。

名作家的脾氣多是編輯慣出來的,天下哪有寫游記先預(yù)支旅費(fèi)這種事情?陶亢德開了先河而落了諸多不是。于此可見編輯這行的兩難,沒名家撐門面刊物行之不遠(yuǎn),給名家陪笑臉就不能顧及自尊。陶亢德約魯迅的稿子,魯迅人前人后話里話外,沒少揶揄陶亢德。前些年嘉德拍賣公司拍賣魯迅致陶亢德一通信札,成交價(jià)達(dá)六百多萬元之巨,引來看客一片驚呼:“魯迅每個(gè)字值三萬塊錢呀!”全然無人理會(huì)陶亢德子女隱忍的悲辛,更無人追究此信的來路——“如何落到陶家之外?”這些怪現(xiàn)象,使我想到一個(gè)詞,“人血饅頭”。

既然大家都夸《陶庵回想錄》史料豐富,我也沒有必要擰巴著來,不妨順著“史料”往下趟著寫,“若駟馬駕輕車就熟路”,不香嗎?只不過我的寫法稍有變通,因?yàn)樵?jīng)寫過很多篇關(guān)于陶亢德、關(guān)于《論》《人》《宇》的文章,這回利用《陶庵回想錄》來驗(yàn)證對錯(cuò)和補(bǔ)正欠缺。陶亢德在回想錄里常說手邊一本舊期刊也不存了,因此時(shí)間和期數(shù)難免有說錯(cuò),不足為怪吧,主要事實(shí)無大出入即難能可貴。這里插一段題外話,歷經(jīng)坎坷方能面世的《陶庵回想錄》使我想起趙家璧(1908-1997)的《編輯憶舊》和《編輯生涯憶魯迅》。陶趙兩位同為1908年生人,同于三十年代在上海出版界嶄露頭角,兩位的編輯方向卻大相徑庭,后來兩位的人生遭際我感覺陶已觸底,趙則“比上不足比下有余”,至少河清海晏之后上海舊書店還能幫趙家璧配齊被抄家的《良友文學(xué)叢書》和《中國新文學(xué)大系》,陶亢德則四壁蕭然,空無一書,哪堪慰藉殘年?《陶庵回想錄》第286頁有一句可記:“(周新)還請我在他小家庭里吃過幾次夜飯,同席的有他的光華同學(xué),以主編《中國新文學(xué)大系》聞名的良友圖書公司編輯趙家璧。”

當(dāng)年在琉璃廠海王邨中國書店購入《論》《人》《宇》的情形歷歷在目,時(shí)間是1990年4月26日,《宇宙風(fēng)》一至四十三期和《論語》一至八十三期連號(hào),共一百二十六期(本),是種金明科長賣給我的。《人間世》早兩個(gè)月,2月26日買的,四十二期內(nèi)十三期非原版而是復(fù)印的,為之一直別扭了許多年才倒換出去,如今蕭齋所藏民國期刊,只有《談風(fēng)》是“夾心餅干”(原版和復(fù)印件混裝合訂本)。在這三種刊物的帶路下,我才知道原來文壇不只“魯郭茅巴曹”這樣家喻戶曉的大人物,還有“陶柳周文紀(jì)”這些聞所未聞的人物呢。

陶亢德和林語堂各出資三百五十元合辦的《宇宙風(fēng)》

“陶柳周文紀(jì)”,本來是前四位,為了對應(yīng)“魯郭茅巴曹”只得把“紀(jì)果庵”添上。陶,陶亢德;柳,柳存仁(柳雨生);周,周黎庵(周劭);文,文載道(金性堯)。陶亢德一生“行不更名,坐不改姓”,僅此一點(diǎn)就比“柳周文”首鼠兩端來得坦蕩磊落。《陶庵回想錄》里對“柳周文”三位多有著墨,內(nèi)中令我大為感動(dòng)和意外的卻是“附錄”里陶亢德外孫女盛備寫的《雪茄香氣里的外公》,我沒想到陶亢德晚年最親密的朋友竟然會(huì)是周黎庵(1916-2003)。盛備寫道:“我記得最清楚的就是周劭(周黎庵)了,他是我外公朋友中最年輕的,比較會(huì)跟我們小孩子玩。每次來家后,他都要陪我外公喝上幾杯,甚至到了我外公開始臥床,他仍舊搬一個(gè)高凳到外公床邊放酒菜,自己則坐在矮凳上跟我外公聊天,每次都喝到滿臉通紅才罷休。”陶周過去是同行也曾共事過,陶亢德寫道,“在這期間,《宇宙風(fēng)》還出了《乙刊》,它是在上海公開出版的,編輯工作由周黎庵擔(dān)任,他是學(xué)法律的,但喜文墨,也有才華,且能處世”。晚年陶周如此親密無間,必另有緣故。緣故在這書里被我連上了,陶周原來還是勞教難友呀,患難見真情,這種情誼方能維系一輩子。還有一點(diǎn)我絕想不到甚至不愿相信,陶亢德寫道:“我坐了一會(huì)出來,有一個(gè)人問我,你倒怎么坐得住?我說,怎么?他說,你嗅不到臭氣嗎,他是大小便就拉在鋪上的。顯而易見,他是絕望了。”我能相信嗎,又高(一米八)又頗具風(fēng)儀的周黎庵周公子會(huì)如此自己作賤自己。對周黎庵,陶亢德家人另有看法亦人之常情,“老病難為樂,開眉賴故人”。我父親也是那個(gè)年代過來的,命運(yùn)多舛,重返北京后卻與老友因?yàn)椤半x休”還是“退休”這點(diǎn)小事鬧翻了臉不再往來。我表哥十六歲時(shí)由父親介紹自上海來北京工作,幾十年來親如一家。也是因?yàn)橐稽c(diǎn)小事,父親不理睬表哥了,弄得我們小字輩很為難。父親晚年沒有朋友頗感寂寞,皆因“不能處世”所致。

想起一出寫一出。周黎庵1997年為《〈宇宙風(fēng)〉萃編》撰寫“前言”,在這套“民國名刊精選”叢書里是惟一一位真資格“當(dāng)年編輯說當(dāng)年刊物”。周黎庵說:“因?yàn)槲以鴧⑴c《宇宙風(fēng)》的編輯工作,并且創(chuàng)辦人和編輯者至今尚存世的只剩下我一人,來為《宇宙風(fēng)》選本寫一篇前言,紹介它創(chuàng)辦的經(jīng)過及當(dāng)時(shí)文壇的背景,是義不容辭的事。”“《宇宙風(fēng)》每期付稿費(fèi)的日子是根據(jù)清樣開出的,比付印的日子還要早一些,作者當(dāng)然高興。”周黎庵在前言里建議:“本書僅選《宇宙風(fēng)》‘正牌’的文章,對于在上海編印的《宇宙風(fēng)乙刊》半月刊卻末予入選……所以若一并入選……保存其全貌,實(shí)為更有意義。”有意思的是,我在書邊記有二行小字:“小宋今例舉周文多有錯(cuò)記之處,如乙刊才是1941年12月停刊的。2019年11月19日”,“宋希於對第113期《宇宙風(fēng)》再版本陶亢德退出事作了考證。2019,11,13”。那幾年宋希於正為謀劃《陶庵回想錄》出版事四處奔走呢,我陸陸續(xù)續(xù)聽聞一些成敗利鈍,真到書出版了,我卻不是最先知道的。

前面說過,關(guān)于陶亢德和關(guān)于《論》《人》《宇》,我寫過十幾篇文章。現(xiàn)在總結(jié),早期寫的多為介紹性的,近年寫的才稍稍有了點(diǎn)考證的元素。近年的有幾篇是我獨(dú)立完成的,如《〈論語〉之初發(fā)生了什么》《〈人間世〉如何惹惱了魯迅?》等,而《陶亢德所編雜志我十有八九》《簡又文和〈逸經(jīng)〉》諸篇宋希於均多有助益,尤其是《簡又文和〈逸經(jīng)〉》這篇。

宋君具有若干異于常人的地方,如不惜腳力如刨根問底(可惜宋生亦晚,不然多少文壇之謎都會(huì)被他追問出來)。《陶庵回想錄》與之前的《陶亢德文存》,大家都知道宋希於出了大力,我來說說大家不知道的兩件小事。我有一位忘年交書友,一輩子住在上海,今年九十七歲了。老人富藏書,可以說新文學(xué)版本書應(yīng)有盡有,新文學(xué)以降的文學(xué)期刊也是應(yīng)有盡有,上海淪陷區(qū)書刊更是應(yīng)有盡有。我和老人通了廿年的信,2006年春我去上海拜望老人家,聊不完的話。離開上海那天早晨老人家到旅館送我,說,關(guān)于陶亢德我知道很多以后有機(jī)會(huì)慢慢跟你講。前幾年小宋去上海出差,我把老人家電話告訴他。小宋到上海后跟老人通電話,幸虧小宋聽得來上海話。小宋跟我講和老人家聊得極暢快,當(dāng)然小宋會(huì)問到裉節(jié)上啦。今年春節(jié)前我給老人家打電話,老人已完全聽不見了,老伴住醫(yī)院已兩年,現(xiàn)在保姆照看老人起居。我告訴小宋老人家近況,小宋黯然無語。

更早的某年,小宋去上海出差(哈哈,除上海之外他就不出差了嗎),發(fā)來幾張我家四十年代愚園路舊居的照片讓我確認(rèn)哪張是(陽臺(tái)乃標(biāo)志物),啊,七十年時(shí)光,吾家陽臺(tái)依然在,只是朱顏改。

關(guān)于周黎庵可說的還有許多,只好截住這個(gè)話題了。周黎庵具有不輸給陶亢德的編輯才能,如《談風(fēng)》《宇宙風(fēng)乙刊》《古今》等。借此機(jī)會(huì)吹噓一下蕭齋的實(shí)力,這三套雜志均為全份且多復(fù)本,書品最精良幾無瑕疵的是《乙刊》。談陶亢德不能不談“陶邊人物”吧,下面來說說柳存仁即柳雨生(1917-2009)這位“陶柳周文”中結(jié)局最好的人物。

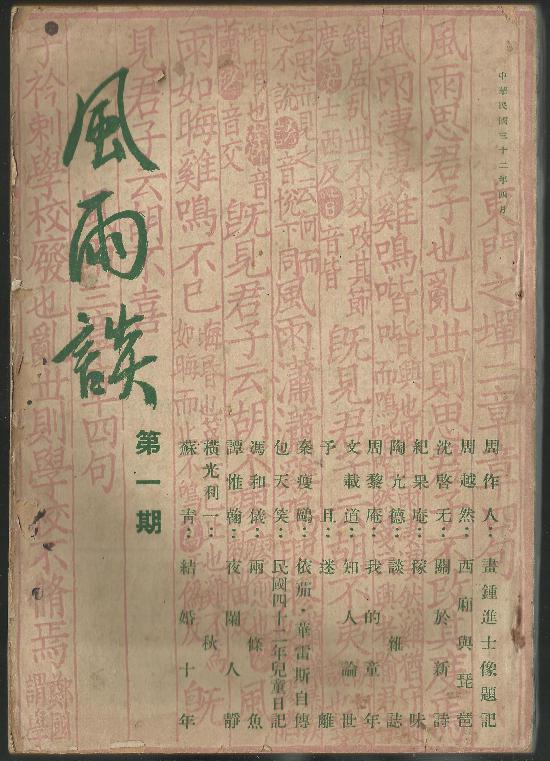

我還是習(xí)慣稱“柳雨生”,盡管柳存仁后半輩子竭力想甩掉“柳雨生”這個(gè)“污名”。我知道柳雨生這個(gè)名字也很早,蓋上海那幾年那些雜志出鏡率走馬燈似的不外乎這幾個(gè)名字,差不多的理由,我也是習(xí)慣稱“文載道”而不大情愿稱“金性堯”(我跟金性堯通過兩封信,這是可憐的和“陶柳周文”唯一一丁點(diǎn)兒交往)。當(dāng)揚(yáng)之水尚不知道“文載道即金性堯”之時(shí),我領(lǐng)先了一小步,頗自鳴得意了一陣子。柳雨生主編的《風(fēng)雨談》雜志,是我重點(diǎn)搜集求全的刊物,歷經(jīng)數(shù)年終得全璧且多復(fù)本,其中創(chuàng)刊號(hào)載陶亢德撰《談雜志》,成為我收集雜志的指南。柳雨生主持太平書局出版的十幾種散文集子,可能還差一兩本就湊全了,柳雨生自己的《懷鄉(xiāng)記》早早買到手了。柳雨生和張愛玲有過幾段面對面的交往(周黎庵稱是柳雨生紹介張愛玲給《古今》寫稿“并以文稿一篇為贄”),兩人1942年自港返滬是同船而非《小團(tuán)圓》所云和梅蘭芳同船。多少年之后柳張兩人在異國不期而遇。我寫有《柳存仁和張愛玲的陽臺(tái)舊怨》《七十二年前的一張合照》(內(nèi)有陶亢德和柳雨生,見圖)也是刊登在《上海書評》,可以說我寫的稍有價(jià)值的文章均投給了書評,于此要感謝陸灝先生2009年最初的約稿電話。柳雨生要展開說的話也是哇啦哇啦一長篇,打住為佳。

刊有陶亢德《談雜志》的《風(fēng)雨談》雜志第一期

《陶庵回想錄》不管你如何努力寫讀后感,難免顧此失彼,掛一漏萬。我既然宣稱此書相當(dāng)于半部“上海文藝期刊史”,那就不該漏掉《太平書局與淪陷上海的文化情況》這一章,此章史料之豐富評語之精當(dāng)堪比同時(shí)期《永安月刊》鄭逸梅所撰《六年來的文藝期刊》、《古今》半月刊文載道所撰《期刊過眼錄》。若論臧否人物之犀利,陶優(yōu)于鄭文二位,尤其是評點(diǎn)《萬象》老板平襟亞、《萬象》編輯柯靈、《大眾》老板錢芥塵、梅蘭芳、《天下事》編輯朱雯等人的話,太受聽了。對梅氏的“蓄須明志”,周黎庵說過令人費(fèi)解的“君子欺以其方”,終不如陶亢德解讀得明白曉暢。我寫有《輪船乎,飛機(jī)乎——一九四二年梅蘭芳離港返滬》和《張愛玲認(rèn)錯(cuò)人,周黎庵記錯(cuò)事》,故于陶亢德言心有戚戚。陶亢德稱:“平襟亞據(jù)說人極惡毒”,“不知怎的張愛玲忽然與平襟亞鬧翻了,于是乎平氏揮其如刀之筆,把張愛玲的祖宗三代也罵到了”。關(guān)于“平張失和”我也寫過幾篇小文,連同寫柯靈與張愛玲幾篇(陶亢德稱“柯靈這個(gè)人我看有一特點(diǎn),即陰沉”,呵呵,陶亢德厚道,沒有直接用陰險(xiǎn),不然《萬象》成了虎狼之窩啦)現(xiàn)在都收到《張愛玲文話》里了。陶亢德稱《大眾》老板錢芥塵“老奸巨猾”我倒是頭一回聽說,不過《大眾》雜志很好看呀,半部上海文藝期刊史里少不得《萬象》《大眾》《春秋》《茶話》這樣小巧玲瓏的方型刊物。陶亢德說“《申報(bào)月刊》有沒有復(fù)刊,記不清楚了”,我倒可以補(bǔ)正一句,復(fù)刊了,很好看,談買書談藏書文章有幾篇。忍不住又要炫耀,陶亢德本章所談到的刊物寒舍均有庋藏,《陶庵回想錄》于我親,是實(shí)話也是實(shí)情,寫來寫去到底還是私心太重。不要緊,小文怠慢和唐突《陶庵回想錄》之處,自有高人會(huì)寫出來的。