“我從小就是牙痛黨之一”——從魯迅的牙痛說起

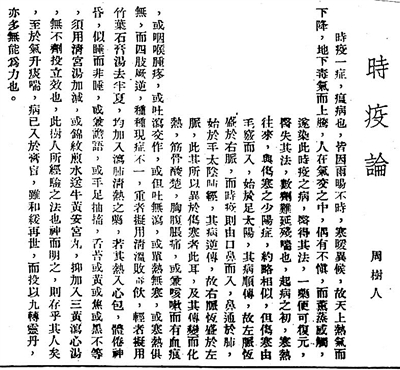

周樹人《時疫論》,原載《國醫(yī)旬刊》

魯迅的抱怨:中國自家的牙醫(yī)“貴不可言”

早在1925年11月,魯迅曾公開宣稱:“我從小就是牙痛黨之一。”為此,特別在其名作《從胡須說到牙齒》里,專門辟出一個章節(jié),來寫“牙痛黨”人的生活常態(tài)與求醫(yī)經歷。文中這樣寫道:

這也是自家有病自家知的一例,如果牙齒健全的,決不會知道牙痛的人的苦楚,只見他歪著嘴角吸風,模樣著實可笑。自從盤古開辟天地以來,中國就未曾發(fā)明過一種止牙痛的好方法,現在雖然很有些什么“西法鑲牙補眼”的了,但大概不過學了一點皮毛,連消毒去腐的粗淺道理也不明白。以北京而論,以中國自家的牙醫(yī)而論,只有幾個留美出身的博士是好的,但是,yes,貴不可言。至于窮鄉(xiāng)僻壤,卻連皮毛家也沒有,倘使不幸而牙痛,又不安本分而想醫(yī)好,怕只好去叩求城隍土地爺爺罷。

我從小就是牙痛黨之一,并非故意和牙齒不痛的正人君子們立異,實在是“欲罷不能”。聽說牙齒的性質的好壞,也有遺傳的,好么,這就是我的父親賞給我的一份遺產,因為他牙齒也很壞。于是或蛀,或破,……終于牙齦上出血了,無法收拾;住的又是小城,并無牙醫(yī)。那時也想不到天下有所謂“西法……”也者,惟有《驗方新編》是唯一的救星;然而試盡“驗方”都不驗。后來,一個善士傳給我一個秘方:擇日將栗子風干,日日食之,神效。應擇那一日,現在已經忘卻了,好在這秘方的結果不過是吃栗子,隨時可以風干的,我們也無須再費神去查考。自此之后,我才正式看中醫(yī),服湯藥,可惜中醫(yī)仿佛也束手了,據說這是叫“牙損”,難治得很呢。還記得有一天一個長輩斥責我,說,因為不自愛,所以會生這病的;醫(yī)生能有什么法?我不解,但從此不再向人提起牙齒的事了,似乎這病是我的一件恥辱。如此者久而久之,直至我到日本的長崎,再去尋牙醫(yī),他給我刮去了牙后面的所謂“齒垽”,這才不再出血了,化去的醫(yī)費是兩元,時間是約一小時以內。

相信讀罷魯迅筆下記述,這“牙痛黨”人求醫(yī)史與治愈史,有過牙痛經歷的讀者無不感同身受,大多總會有一點“共鳴”。遙思百年前的舊時國度,因為中國傳統(tǒng)醫(yī)學及醫(yī)藥里,并無可以確切治療牙痛的“古法”或“驗方”,就連魯迅也不得不長期忍受牙痛的煎熬。

為盡快止痛治病,魯迅也曾想方設法,希望能從中國傳統(tǒng)醫(yī)學及醫(yī)藥里,尋求解決之道。于是乎,先將《驗方新編》視作“唯一的救星”;“然而試盡‘驗方’都不驗”。接下來,又試驗了吃栗子的“秘方”,也無效用。“自治”已無可能的情況下,魯迅終于選擇“正式看中醫(yī),服湯藥”,“可惜中醫(yī)仿佛也束手了”,“據說這是叫‘牙損’,難治得很呢”。

從“自治”到“求治”,魯迅的牙痛始終無法醫(yī)治,更不必奢望治愈了。臨到這“中醫(yī)仿佛也束手了”的關頭,竟然又挨了長輩一頓訓斥,導致一貫硬氣的魯迅,也不得不自認倒霉,“從此不再向人提起牙齒的事了”,甚至感到“似乎這病是我的一件恥辱”了。

魯迅不得不繼續(xù)忍耐牙痛,直到在日本長崎尋得一位牙醫(yī)之后,事情突然有了轉機;豈止是轉機,簡直可以說是一位“牙痛黨”人重見天日的歷史機遇。原來,當這位牙醫(yī)為魯迅“刮去了牙后面的所謂‘齒垽’”之后,長期牙齦出血的魯迅,“這才不再出血了”,醫(yī)療費用只不過是區(qū)區(qū)的兩元,治療的時間“是約一小時以內”。

魯迅“不相信中醫(yī)”主要原因是父親的病被耽誤

《從胡須說到牙齒》一文,讀至“牙痛黨”人魯迅終于在日本牙醫(yī)那里獲得治愈的段落時,但凡有過“潔牙”經歷的現代讀者,莫不因之啞然失笑,莫不為之有感卻又無言。一旦有了這樣的既令人失笑卻又著實不必再多做感言的讀后感,就很容易理解并即刻會接受魯迅接下來的一番評述:

我后來也看看中國的醫(yī)藥書,忽而發(fā)見觸目驚心的學說了。它說,齒是屬于腎的,“牙損”的原因是“陰虧”。我這才頓然悟出先前的所以得到申斥的原因來,原來是它們在這里這樣誣陷我。到現在,即使有人說中醫(yī)怎樣可靠,單方怎樣靈,我還都不信。自然,其中大半是因為他們耽誤了我的父親的病的緣故罷,但怕也很挾帶些切膚之痛的自己的私怨。

魯迅在這里明確地表達了,不相信中醫(yī);更通過自己作為“牙痛黨”人的“切膚之痛”,以完整充分的治療實踐與邏輯分析,證實了自己先前不相信中醫(yī),后來及未來也不會相信中醫(yī)的人生經驗。

至于文中言及不相信中醫(yī)的理由,有“其中大半是因為他們耽誤了我的父親的病的緣故”之語,稍稍讀過一點魯迅作品的讀者,對此都不會感到陌生。早在1918年4月發(fā)表的《狂人日記》里,小說人物中醫(yī)何先生,被直接描寫為吃人的“劊子手”。時至1922年,《吶喊·自序》里更是直白表示:“我便漸漸地悟得中醫(yī)不過是一種有意的或無意的騙子。”

應當說,魯迅筆下所有這些對中醫(yī)的直接痛斥,至三年后寫出《從胡須說到牙齒》一文,幾乎一氣呵成,一脈相承,乃是極為明確的人生經驗之表達。只不過,這些付諸筆墨的抒寫,有的是借助小說人物之塑造,有的是列舉個人生活事件與經歷,還有的則是直接表明思想立場式的判斷之語。

魯迅撰發(fā)《從胡須說到牙齒》一文,整整一年之后,時為1926年11月,復又撰發(fā)《父親的病》一文;前文中所謂不相信中醫(yī)的理由,“其中大半是因為他們耽誤了我的父親的病的緣故”之語,在后文中終于得到充分反映與印證。

大約七年之后 魯迅的態(tài)度似乎有所轉變

然而,令人稍感意外的是,大約七年之后,魯迅對中醫(yī)的態(tài)度,似乎又有了一些微妙的“轉變”。這一“轉變”,在1933年7月撰發(fā)的一篇題為《經驗》的短文中,有所體現。此文開篇即這樣寫道:

古人所傳授下來的經驗,有些實在是極可寶貴的,因為它曾經費去許多犧牲,而留給后人很大的益處。偶然翻翻《本草綱目》,不禁想起了這一點。這一部書,是很普通的書,但里面卻含有豐富的寶藏。自然,捕風捉影的記載,也是在所不免的,然而大部分的藥品的功用,卻由歷久的經驗,這才能夠知道到這程度……

短短百余字間,魯迅對中醫(yī)經典《本草綱目》的評價,呈現出客觀平允的姿態(tài)——這樣的姿態(tài),似乎可以理解為魯迅晚年對中醫(yī)的態(tài)度有所“松動”,不再是先前那種冷嘲熱諷的態(tài)度了。

《經驗》一文,先是刊發(fā)在《申報月刊》之上,后來輯入《南腔北調集》,應當有著一定的公共傳播與社會影響力。不過,畢竟是“靈光乍現”似的短小篇什,并不能引起當世及后世讀者的十分關注,故而至今提及者不多。

時至1934年7月,廈門國醫(yī)專門學校創(chuàng)辦《國醫(yī)旬刊》,刊載了眾多中醫(yī)師以西醫(yī)知識闡釋傳統(tǒng)中醫(yī)的文章,就此開啟了當地中醫(yī)界探索中西醫(yī)匯通的學術路徑。當時,中國傳統(tǒng)醫(yī)學與醫(yī)藥界正面臨空前危機,危機主要來自兩個方面,即國內民眾的信任危機與其自身的發(fā)展危機。簡言之,類似于魯迅這樣的知識分子,一而再、再而三的表明態(tài)度,堅決不信中醫(yī):另一方面,當時的政府當局推崇西醫(yī),有意革除中醫(yī),已有停止中醫(yī)營業(yè)并勒令藥鋪整改的相關行政命令發(fā)布。正是在這樣的歷史背景之下,《國醫(yī)旬刊》應運而生,希望為中醫(yī)重振旗鼓,為中醫(yī)重樹自信。

該刊創(chuàng)辦當年11月間,第1卷第11期之上,刊發(fā)了一篇署名為“周樹人”的《醫(yī)藥感言》。文章頗為簡短,為中醫(yī)正名立威之意,卻是顯而易見的。但此文應當不會是魯迅的作品,想來同一時代或確有這樣的同姓名者,一是作為文壇領袖級人物的,筆名“魯迅”的“周樹人”;一是作為中醫(yī)學界內部的專家學者,曾為《國醫(yī)旬刊》撰稿人的“周樹人”。

在隨后不久的1934年12月間,該刊第二卷第四期之上,這位“周樹人”又發(fā)表了一篇《時疫論》,仍秉承堅決推崇中醫(yī)的立場,大談中醫(yī)理論對“時疫”發(fā)病原理的解析,甚至于還拋出了獨家“驗方”。

至此,《時疫論》里的一番高談闊論,倒愈發(fā)堅定了筆者的預判——此“周樹人”絕非彼“周樹人”。因為,此“周樹人”只是一意要去“樹”立中醫(yī)之自信與權威,而彼“周樹人”卻是一心要去“樹”立國人之自由與權利——二人思想立場與價值取向,業(yè)已“判若兩人”,本即同名異人。