魯迅抄校《法顯傳》

1916年3月3日至16日,魯迅用13天時間抄錄校勘了40頁、約13000字的《法顯傳》,既是對自己此前大量閱讀佛經(jīng)的一個總結(jié),也是他探索自我精神世界、堅守文化學(xué)術(shù)事業(yè)的一次發(fā)愿。

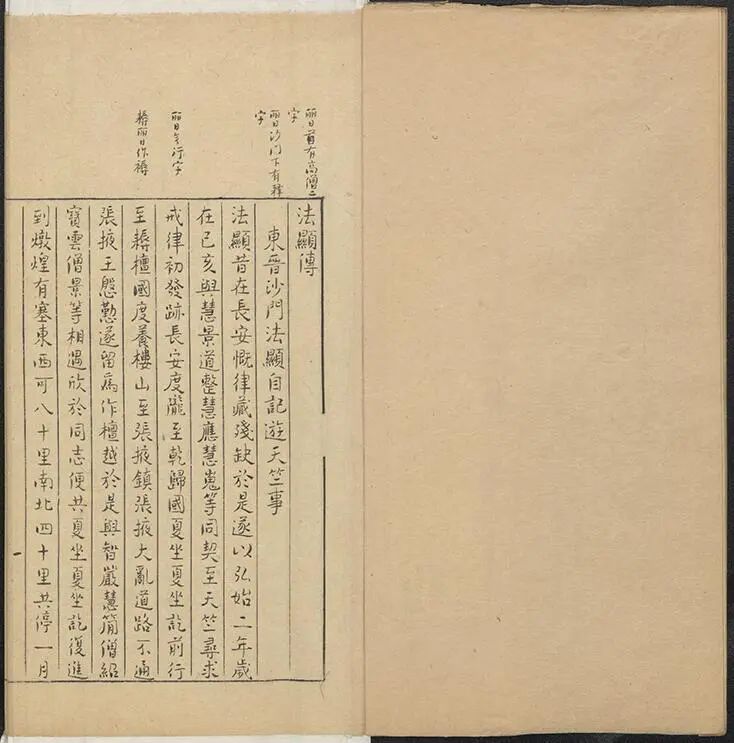

《魯迅抄校法顯傳注釋》封面

魯迅時代,佛教盛行于各階層、各群體,人們從中獲取對人生悲歡的認(rèn)識,得到為善去惡的道德教育,并形成因果報應(yīng)的信念。魯迅少時,不但在紹興街市見識與佛教有關(guān)的場景,而且在家中目睹了祖母的凄苦以及她從佛教中尋求精神慰藉的經(jīng)歷。童年的記憶是一個人生命底色形成的重要元素,魯迅在家道衰落后嘗到人世冷暖,人生的苦難色彩加重,讓他對人生的艱辛和不確定性有了更為深入的思考。因此,魯迅常常在文章中對佛教徒寄予同情和理解。

魯迅在求學(xué)過程中也很受佛學(xué)的影響。梁啟超認(rèn)為佛學(xué)是晚清思想的一個“伏流”,是對清代文人沉溺于文學(xué)、音韻、訓(xùn)詁等“漢學(xué)”的反撥,龔自珍、魏源、康有為等,包括梁啟超本人,都兼治佛學(xué)。崇信佛教成了時代風(fēng)尚,社會上掀起了復(fù)興佛學(xué)運動。居士楊文會以弘揚佛教為己任,成立組織,刻印佛經(jīng),業(yè)績突出,影響很大,而他的主要活動地就在魯迅曾經(jīng)求學(xué)的南京。

魯迅在日本留學(xué)時期,遇到提倡發(fā)揚國粹、“佛法救國”的章太炎。章太炎推崇法相唯識學(xué):“法相宗所說,就是萬法唯心。一切有形的色相,無形的法塵,總是幻見幻覺,并非實在真有”,認(rèn)為人如獲得這樣的認(rèn)識,“才能勇猛無畏,眾志成城,方可干得事來”。

1914年至1916年,魯迅的日記中關(guān)于購讀佛經(jīng)的記載很多。特別是1914年4月到年底的9個月里,購買佛教書籍八九十部一百二十余冊,花去四五十元,占全年買書總款的百分之三四十。期間他經(jīng)常流連在琉璃廠一帶,是有正書局、文明書局等店鋪的老主顧,日常與清末佛學(xué)領(lǐng)袖楊文會的高足梅光羲、佛教徒許季上等往來頻仍。

魯迅在十年沉默期大量抄寫包括佛經(jīng)文獻(xiàn)在內(nèi)的古籍。他的抄佛經(jīng)不只是排遣寂寞的手段,也是學(xué)術(shù)研究的準(zhǔn)備,是對傳統(tǒng)文化的傳承——很多抄寫是有計劃的工作。

佛教文獻(xiàn)在激勵魯迅潛心學(xué)問方面起到了實際作用。1916年3月魯迅抄校《法顯傳》,就是一個具有重要意義的活動,這不但是對他本人一個時期購讀佛經(jīng)的總結(jié),而且是為了激勵他在寂寞的文化事業(yè)上更勇猛精進(jìn)——他從這部書中找到自己志業(yè)的精神動力。

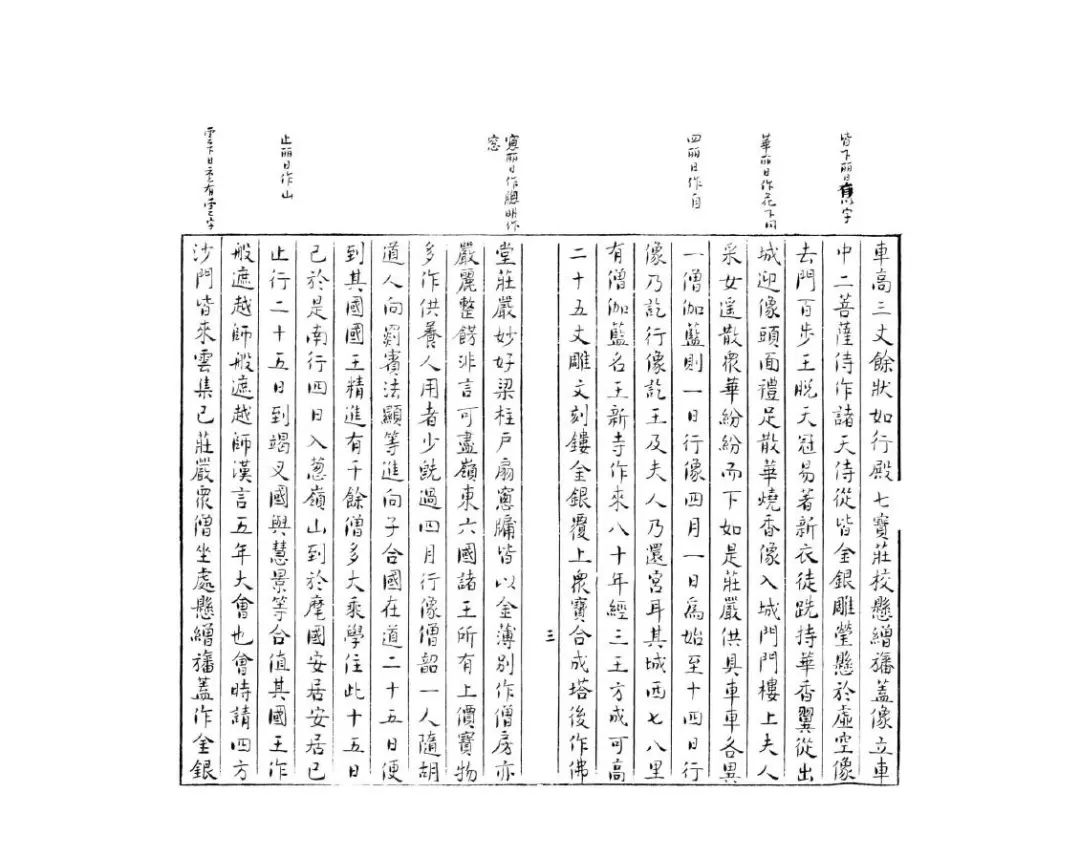

魯迅抄校《法顯傳》手跡

《法顯傳》是法顯晚年自述天竺求法經(jīng)歷的著作,也稱《佛國記》,又名《歷游天竺記》《昔道人法顯從長安行西至天竺傳》《釋法顯行傳》《歷游天竺記傳》《法顯記》等。《法顯傳》敘述了法顯以六十歲左右的高齡,從長安出發(fā),通過河西走廊,橫越今天新疆境內(nèi)的大沙漠,逾蔥嶺,取道今印度河流域而入恒河流域,即經(jīng)今巴基斯坦入阿富汗,又返巴基斯坦境內(nèi),然后東入印度,穿行尼泊爾南部而達(dá)恒河下游的佛教中心地,在摩竭提國首都巴連弗邑留住三年,學(xué)梵書梵語,抄寫經(jīng)律,后渡海至師子國即今斯里蘭卡,兩年后航海東歸,中途在今蘇門答臘或爪哇短暫停留,繼續(xù)向北航行,終于到達(dá)今山東半島南部的嶗山,轉(zhuǎn)由陸路南下至建康(南京)。

在建康道場寺,僧人請法顯寫出游歷天竺的經(jīng)過,于是有了這部《法顯傳》。傳后有一段記錄者所寫的跋文,引述法顯的自評道:“顧尋所經(jīng),不覺心動汗流,所以乘危履險,不惜此形者,蓋是志有所存,專其愚直,故投命于不必全之地,以達(dá)萬一之冀。”并高度贊揚法顯的志業(yè)和精神:“于是感嘆斯人,以為古今罕有。自大教東流,未有忘身求法如顯之比!”

《法顯傳》的價值,不僅在于記述了法顯個人經(jīng)歷,更在于通過他的見聞,保存了一千五六百年以前中亞、南亞(包括東南亞)的歷史、地理、宗教資料。法顯之前,真正到達(dá)印度的中國求法僧人幾乎沒有。學(xué)者贊道:“故海陸并遵,廣游西土,留學(xué)天竺,攜經(jīng)而反者,恐以法顯為第一人。”(湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史》)。

印度佛教由小乘逐漸過渡到大乘。小乘講漸悟,講個人努力苦修,并且不期許每個人成佛。大乘提倡頓悟成佛,認(rèn)為只要虔心供養(yǎng),口宣佛號,一樣可以成佛,為廣大信眾開了方便法門,這樣對社會生產(chǎn)力也不會造成很大的影響。中國兩晉南北朝時期興起的頓悟?qū)W說,就是順應(yīng)了中國國情的結(jié)果,陸續(xù)有與魏晉玄學(xué)思想相結(jié)合的般若學(xué)及涅槃佛性學(xué)說等出現(xiàn),宣揚“一切眾生皆有佛性”。法顯攜歸建康并同佛陀跋陀羅譯出的《方等般泥洹經(jīng)》(亦稱《大般泥洹經(jīng)》或《方等大般泥洹經(jīng)》,即《六卷泥洹》)對這一佛教教義和佛教活動的發(fā)展和擴(kuò)大所起的影響巨大而深遠(yuǎn)。

《四庫全書總目提要》批評《法顯傳》道:“其書以天竺為中國,以中國為邊地。蓋釋氏自尊其教,其誕謬不足與爭。”指的是書中印度僧人把印度視為“中國”,而將法顯等所從來的秦(漢)地視為“邊地”。《四庫全書》的編纂者固守儒家正統(tǒng)觀念,其對佛教的態(tài)度可想而知,對《法顯傳》中一些記述的準(zhǔn)確性有所挑剔,也可以理解。千余年歷史變遷,民族國家、宗教信仰發(fā)生了很大變化,后人自難完全模擬前人所見所聞所思所想,《四庫全書總目提要》的批評容或商討辯論,但《法顯傳》的記述對后來的歷史、地理研究的參考價值是不容忽視的。因此,《四庫全書總目提要》結(jié)尾對《法顯傳》的總體評價仍然較高:“然六朝舊笈,流傳頗久,其敘述古雅,亦非后來行記所及。存廣異聞,亦無不可也。”

魯迅抄校《法顯傳》手跡

從魯迅手抄稿的天頭上的校勘成果如“明作”“麗日本無字”,可知他用來校勘原本的版本是“明本”和“麗日本”。但其抄錄所依據(jù)的原本卻沒有說明。推測可能是較為通行的宋紹興初思溪藏本,當(dāng)時京師圖書館(今國家圖書館)有藏,魯迅借閱比較方便。將之與他的抄稿核對,內(nèi)容相同,只有一個差別,即京師圖書館藏本在書名“《法顯傳》一卷”下有“通字”兩字,魯迅未抄;藏本卷末附有對書中字、詞的音、義解釋,有百余個,即所謂“通字”的具體內(nèi)容,魯迅也未抄錄。現(xiàn)存抄稿中校文二百四十余條,主要內(nèi)容是指出書中異字及抄本中多出或缺落之字。“明”指明代刻本。明代以后的多種叢書收錄了《法顯傳》,如《秘冊匯函》《津逮秘書》《唐宋叢書》《增訂漢魏叢書》《學(xué)津討原》等,均名為《佛國記》。但張宗祥據(jù)明抄本輯印《說郛》卷四題為《法顯記》。魯迅所據(jù)以校勘者可能是明代的《北藏》。“麗”指《高麗藏》。經(jīng)檢核,魯迅的校對結(jié)果與高麗藏版本相同。“日”則指《卍(萬)正藏經(jīng)》,全稱《大日本校訂訓(xùn)點大藏經(jīng)》,又稱《大日本校訂藏經(jīng)》《日本藏經(jīng)書院大藏經(jīng)》《卍大藏經(jīng)》,是日本京都藏經(jīng)書院于明治三十五年至三十八年間(1902-1905),依據(jù)忍澄所校訂的黃檗本,以四號活字印行的方冊本。其經(jīng)目略依《北藏》,經(jīng)文多從《麗藏》,經(jīng)名也以《麗藏》為主,因兩者極為相近,一般稱為“麗日本”或“日本翻刻高麗本”。魯迅在校訂《百喻經(jīng)》時使用過:“乙卯七月二十日,以日本翻刻高麗寶永己丑年本校一過,異字悉出于上,多有謬誤,不可盡據(jù)也。”在抄錄《出三藏記集》時也使用過,1915年7月25日日記,晚“寫《出三藏記集》第一卷訖,據(jù)日本翻高麗本”。魯迅抄校《法顯傳》所出校文多來自麗日本,較少來自明本。

綜上,魯迅抄校《法顯傳》的意圖,推測起來大概有:一、對自己閱讀佛經(jīng)的總結(jié),像捐資刻印《百喻經(jīng)》一樣是還愿和功德,也就是說,有將手抄稿本送去刻印的可能;二、在抄寫《法顯傳》之前,魯迅已經(jīng)購買并閱讀了法顯取回或翻譯的經(jīng)書,對法顯的業(yè)績有了比較多的了解,因此,抄校行為可以視為對法顯取經(jīng)活動表達(dá)敬意,同時也是自己的一次發(fā)愿:決心在法顯求法精神鼓舞下對傳統(tǒng)文化進(jìn)行系統(tǒng)整理。

抄寫《法顯傳》是魯迅人生一個關(guān)鍵時期謀求自我解脫的方法,更是一次發(fā)愿。他珍藏這個為他提供愿力的文本,時或以此明志,不但在《中國人失掉自信力了嗎》中表彰,在《拿來主義》中借鑒,更在翻譯工作中踐行。法顯的取經(jīng)、譯經(jīng)活動是中國文化史上一次主動“拿來”的壯舉,而魯迅一生從事翻譯工作,是對法顯“拿來主義”精神的繼承和發(fā)揚。一百多年后,我們尋繹魯迅抄寫《法顯傳》所蘊含的意義,不但能看到其一生學(xué)術(shù)文化事業(yè)的一塊基石,而且能看到指引未來傳承中華傳統(tǒng)文化道路的一盞明燈。

2022年1月19日于北京阜成門內(nèi)