修身的脫嵌與重構(gòu)——從晚清到五四

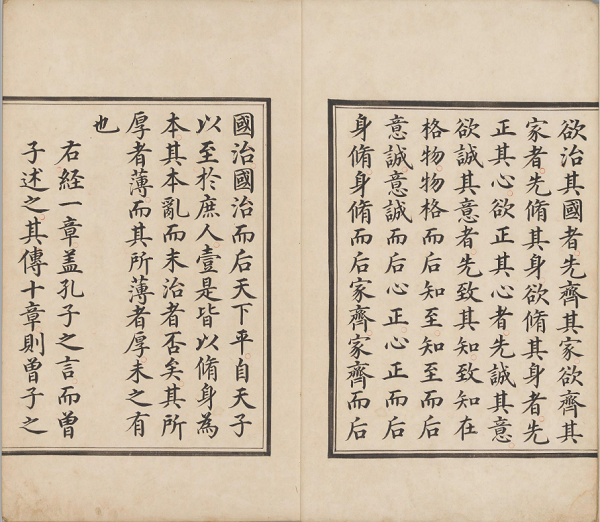

《大學(xué)》八步

一、《大學(xué)》八步的脫序

在五四新文化的話語建構(gòu)中,個(gè)人修養(yǎng)似乎并不處于核心位置上,卻是與社會(huì)改造、文學(xué)創(chuàng)作、倫理革命互為表里的議題。放到更長(zhǎng)的思想史脈絡(luò)中,五四時(shí)期的修養(yǎng)問題則關(guān)聯(lián)著晚清以降“修身”之術(shù)的演變。

“修身”在儒家思想傳統(tǒng)中通常被置于“格物、致知、正心、誠意、修身、齊家、治國、平天下”的鏈條中。在這個(gè)漣漪般的架構(gòu)里,“修身”作為同心圓的中間環(huán)節(jié),由體而用,勾連起人的內(nèi)、外兩面。“修身”這一環(huán)正好處在“內(nèi)圣”與“外王”、道義與事功的交界處,向內(nèi)關(guān)乎個(gè)人的身心安頓,向外關(guān)乎家、國、天下。近代以來隨著社會(huì)秩序的劇變,“修身”從《大學(xué)》八步的鏈條中“脫嵌”出來,如何修身、為何修身都變得模糊不清。

同心圓結(jié)構(gòu)的解體,導(dǎo)致“修身”的脫嵌。被單拎出來討論的個(gè)人修養(yǎng)問題,似乎成了無根之木、無水之源。“如何修身”涉及儒家的心性論、工夫論,即自我修養(yǎng)的辦法。五四時(shí)期,過去的修身技術(shù)是否有效需要重新討論,更重要的問題是修身的目的何在?

儒家傳統(tǒng)中修身的實(shí)踐場(chǎng)域非常明確,即家、國、天下。但在五四青年對(duì)如何成為“我”、如何成為“我們”的構(gòu)想中,“國家”讓位于“社會(huì)”,“天下”被“世界”取代,舊家庭的地位反不如以朋友之道為紐帶的小組織、小團(tuán)體[1]。跟“家、國、天下”的傳統(tǒng)秩序相比,無論是新生的小組織、小團(tuán)體,還是五四青年夢(mèng)想的“造社會(huì)”,新的倫理實(shí)踐場(chǎng)域尚在形成過程中,黏著性不強(qiáng),其外在形態(tài)與內(nèi)在價(jià)值都顯得有些含混。而《大學(xué)》的修身論,強(qiáng)調(diào)“物有本末,事有始終”,需要在“八步”的鏈條中一環(huán)扣一環(huán)地去實(shí)踐。對(duì)照作為士人修身模板的《大學(xué)》“八步”,方能更清晰地認(rèn)識(shí)到近代中國修養(yǎng)問題的癥結(jié)所在。

陳公博《修身的存廢問題》

值得注意的是,“修身”一詞在五四新文化的語境中,并不等同于修養(yǎng)問題,甚至被視為新文化的對(duì)立面。1921年在新學(xué)制討論中,畢業(yè)于北大哲學(xué)系的陳公博專門撰文討論修身的存廢問題。“五四”以后,修身存廢成為新舊紛爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一,陳公博指出論爭(zhēng)雙方陷入同樣的誤區(qū),以為維持修身一科無異于恢復(fù)讀經(jīng),即所以間接尊圣衛(wèi)道,亦即所以間接掊擊新文化[2]。“修身”一詞之所以被歸入五四新文化的對(duì)立面,需上溯至晚清學(xué)制中“修身科”的設(shè)置。

二、修身如何教授

儒家傳統(tǒng)的修身術(shù)滲透到日常生活中,是一種彌散性的道德實(shí)踐。然而在晚清仿效日本制定的新式學(xué)堂章程中,“修身”作為與讀經(jīng)、作文、習(xí)字、體操等并列的科目,有明確的教育宗旨、固定的課時(shí)和學(xué)程、指定的教科書和教授法。[3]如何修身的問題,在清末學(xué)制中被轉(zhuǎn)換為:修身如何教授。

修身如何教授

1902年時(shí)任湖廣總督的張之洞在《籌定學(xué)堂規(guī)模次第興辦折》中提議,在小學(xué)設(shè)“修身”課,普通中學(xué)設(shè)“倫理”課,高等學(xué)堂開“道德學(xué)”附于經(jīng)學(xué)之內(nèi),大體奠定了清末“修身—倫理”教育的課程體系[4]。同年頒布的《欽定京師大學(xué)堂章程》云:

中國圣經(jīng)垂訓(xùn),以倫常道德為先;外國學(xué)堂于知育體育之外,尤重德育,中外立教有相同之理。今無論京外大小學(xué)堂,于修身倫理一門視他學(xué)科更宜注意,為培植人材之始基。[5]

大學(xué)預(yù)備科對(duì)“倫理”課的要求是,“考求三代漢唐以來諸賢名理,宋元明國朝學(xué)案及外國名人言行,務(wù)以周知實(shí)踐為歸”[6]。在欽定學(xué)堂章程中,蒙學(xué)堂、中小學(xué)堂均將“修身”課列于首位,而高等學(xué)堂、大學(xué)堂則更名為“倫理”。壬寅學(xué)制的課程設(shè)置,似暗示“倫理”與“修身”之間有程度深淺之別。

限于初等教育的修身科,有將“修身”概念矮化之嫌。壬寅學(xué)制中,從蒙學(xué)堂、小學(xué)堂到中學(xué)堂,修身科的教本與教法是有差別的。蒙學(xué)堂旨在培養(yǎng)兒童使有淺近之知識(shí),修身課的目的在教授孝悌忠信、禮義廉恥、敬長(zhǎng)尊師、忠君愛國,“比附古人言行,繪圖貼說”[7]。壬寅學(xué)制的小學(xué)堂章程基本搬用日本小學(xué)的課程分類。尋常小學(xué)堂的修身課,教授《曲禮》、朱子《小學(xué)》諸書中平近切實(shí)的內(nèi)容,高等小學(xué)堂則“授以性理通論、倫常大義”[8]。《欽定中學(xué)堂章程》中的修身課與讀經(jīng)關(guān)系密切,“當(dāng)本《論語》《孝經(jīng)》之旨趣,授以人倫道德之要領(lǐng)”[9]。總體而言,1902年壬寅學(xué)制對(duì)“修身”科的設(shè)置,在如何修身、為何修身兩大問題上,給出的教學(xué)導(dǎo)向是較為粗略浮泛的。

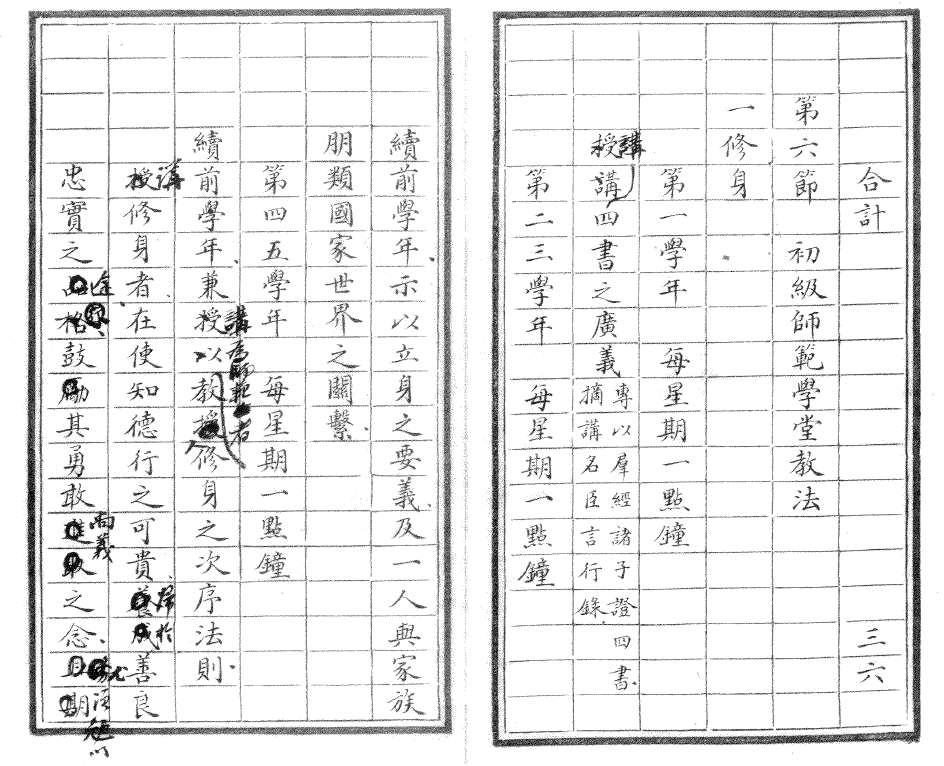

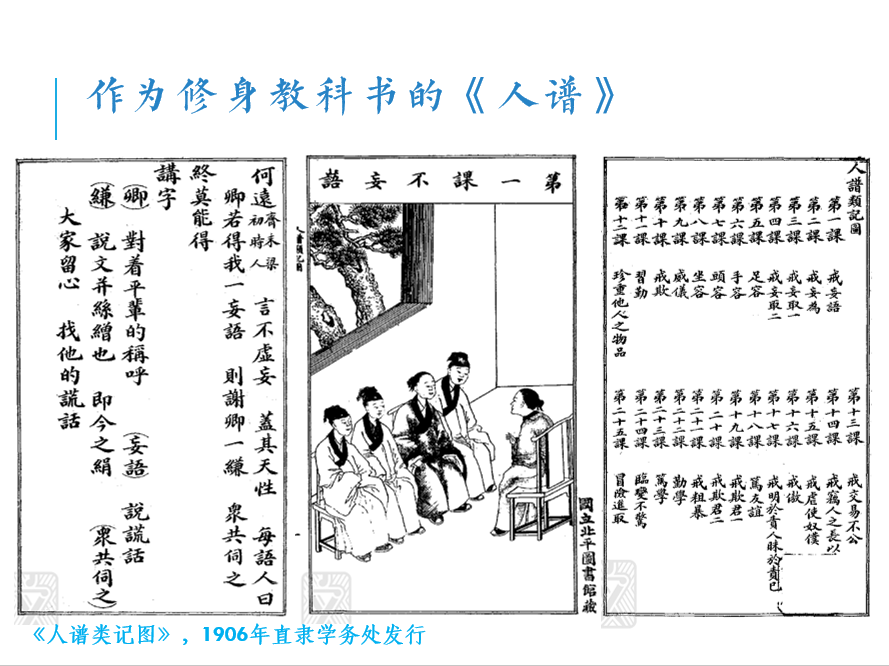

作為修身教科書的《人譜》

1904年初,癸卯學(xué)制對(duì)修身的目的及教法有更細(xì)致的規(guī)定。初等小學(xué)堂摘講朱子《小學(xué)》、劉宗周《人譜》及各種養(yǎng)蒙圖說,讀有益風(fēng)化之古詩歌,為兒童立“愛國家之根基”[10]。在師資稀缺的地區(qū),另立“簡(jiǎn)易科”,將修身課與讀經(jīng)課合而為一,于講經(jīng)時(shí)帶講修身。《奏定初等小學(xué)堂章程》對(duì)修身科的設(shè)想,有三點(diǎn)值得注意:一是把明儒劉宗周的《人譜》作為修身教科書[11],二是以諷誦古詩歌作為幼童涵養(yǎng)性情之道[12],三是修身與讀經(jīng)在鄉(xiāng)野之地可合并講授。高等小學(xué)堂的修身科,每星期2鐘點(diǎn),講授“四書”要義,“以朱注為主,以切于身心日用為用”;共四學(xué)年,每年修身科的課程內(nèi)容相同,而讀經(jīng)講經(jīng)科則有程度之遞進(jìn),從《詩》《書》到更艱深的《易經(jīng)》及《儀禮》節(jié)本,每周課時(shí)是修身科的6倍。[13]

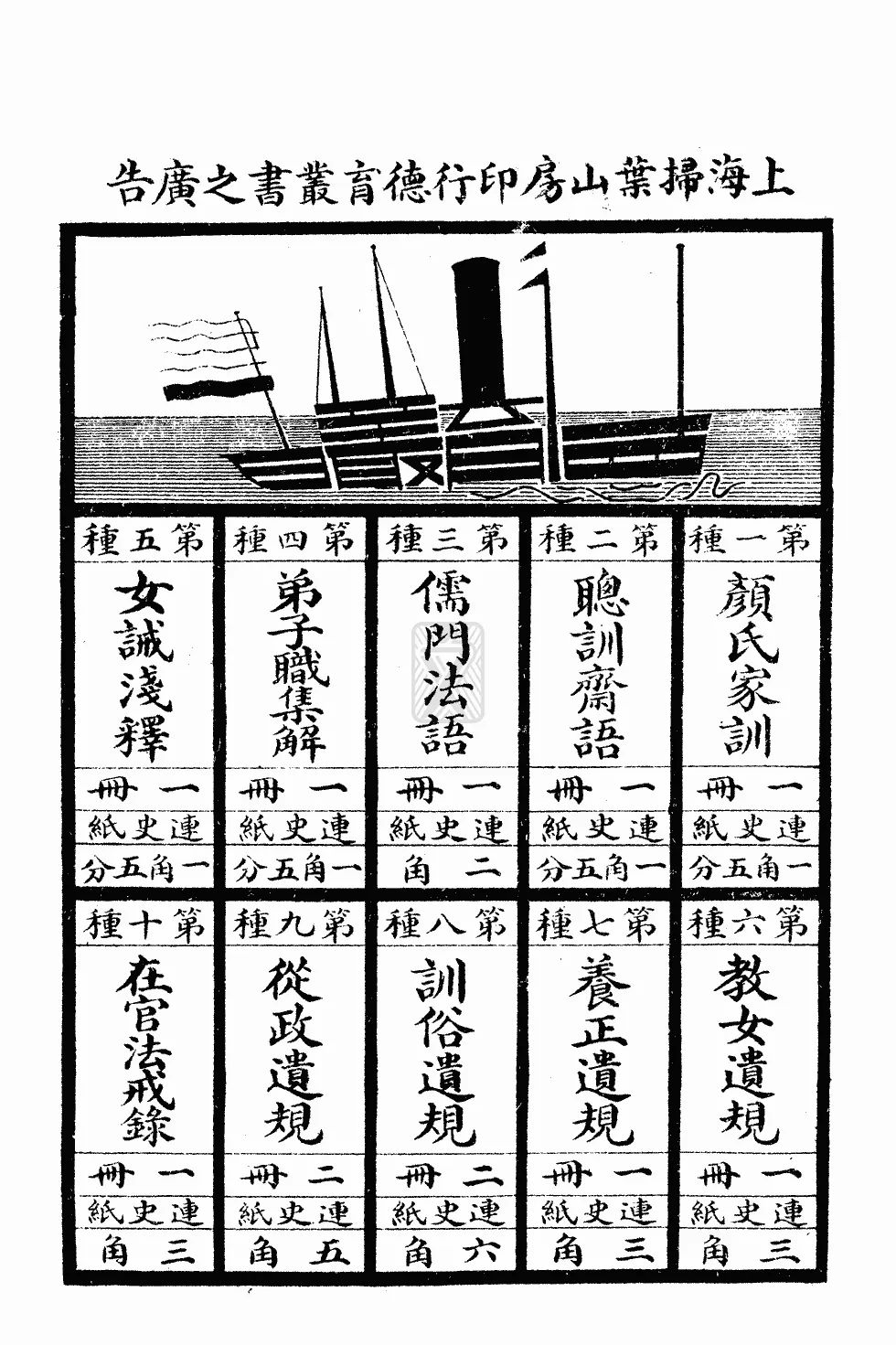

癸卯學(xué)制中,中學(xué)堂及初等師范學(xué)堂采用的修身教科書,是清人陳宏謀所編《五種遺規(guī)》,包括“養(yǎng)正”“訓(xùn)俗”“教女”“從政”及針對(duì)吏胥的“在官法戒錄”[14]。以《五種遺規(guī)》為修身教本,重其說理平實(shí)、純正。曾國藩在家書中一再提及此書,謂有志于道義身心之學(xué),須熟讀《小學(xué)》及《五種遺規(guī)》,“但守《小學(xué)》《遺規(guī)》二書,行一句算一句,行十句算十句,賢于記誦詞章之學(xué)萬萬矣”[15];又謂“修身齊家之道,無過陳文恭公《五種遺規(guī)》一書”,家中后輩宜常翻閱[16]。中學(xué)堂及初等師范學(xué)堂所講修身之要義,“一在堅(jiān)其敦尚倫常之心,一在鼓其奮發(fā)有為之氣。尤當(dāng)示以一身與家族、朋類、國家、世界之關(guān)系”[17]。較之中學(xué)堂,初等師范學(xué)堂更講究修身之“次序法則”。[18]

陳宏謀《五種遺規(guī)》,上海掃葉山房廣告

中學(xué)堂、初等師范學(xué)堂的“修身”科,到了高等學(xué)堂及優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂,則更名為“人倫道德”,與“經(jīng)學(xué)大義”、“中國文學(xué)”等科目并列。高等學(xué)堂相當(dāng)于大學(xué)預(yù)備科,以學(xué)有專長(zhǎng)為成效。作為各科根基的“人倫道德”,摘講宋元明清諸儒學(xué)案,擇其切于身心日用而明顯簡(jiǎn)要者。以列朝學(xué)案為倫理教科書,并非講授學(xué)案的全部?jī)?nèi)容,“若其中精深微渺者,可從緩講”;“又若有議論過高,于古人動(dòng)加訾議、以及各分門戶、互相攻駁者,可置不講”[19]。也就是說不是將學(xué)案視為學(xué)術(shù)思想史,而是作為士子的行為規(guī)范、生活指南。作為專門學(xué)的“人倫道德”,按《奏定大學(xué)堂章程》,是經(jīng)學(xué)科大學(xué)理學(xué)門的講授內(nèi)容,包括理學(xué)研究法、程朱陸王學(xué)派、周秦諸子學(xué)派等。作為研究對(duì)象的理學(xué),可與群經(jīng)、諸子、外國學(xué)術(shù)相參證,探討理學(xué)與經(jīng)學(xué)、政事、世道之關(guān)系,不含修身意味。[20]

晚清學(xué)制對(duì)修身如何教授的規(guī)定,在“五四”前后知識(shí)青年的自我修養(yǎng)中仍有回響。陶希圣在北大讀預(yù)科期間,自修課程以《宋儒學(xué)案》《明儒學(xué)案》最為得力。他由此得知“中國的學(xué)問不以知識(shí)為主,而以修養(yǎng)為經(jīng)”。陶希圣在預(yù)科三年級(jí)時(shí),先讀梁?jiǎn)⒊帯睹魅鍖W(xué)案》節(jié)本,再讀《明儒學(xué)案》原書,然后讀《宋儒學(xué)案》。他自稱讀宋、明學(xué)案的目的,不是單純的求知,而是深切的悔悟。一個(gè)鄉(xiāng)村青年進(jìn)京后,難免沾染大爺習(xí)氣。由“習(xí)氣”轉(zhuǎn)入“悔悟”的過程中,宋、明兩代學(xué)案給他莫大的啟示[21]。把學(xué)案當(dāng)作修身教科書來讀,陶希圣在北大預(yù)科的自修經(jīng)歷,竟與癸卯學(xué)制對(duì)高等學(xué)堂即大學(xué)預(yù)科的修身教授法如出一轍。

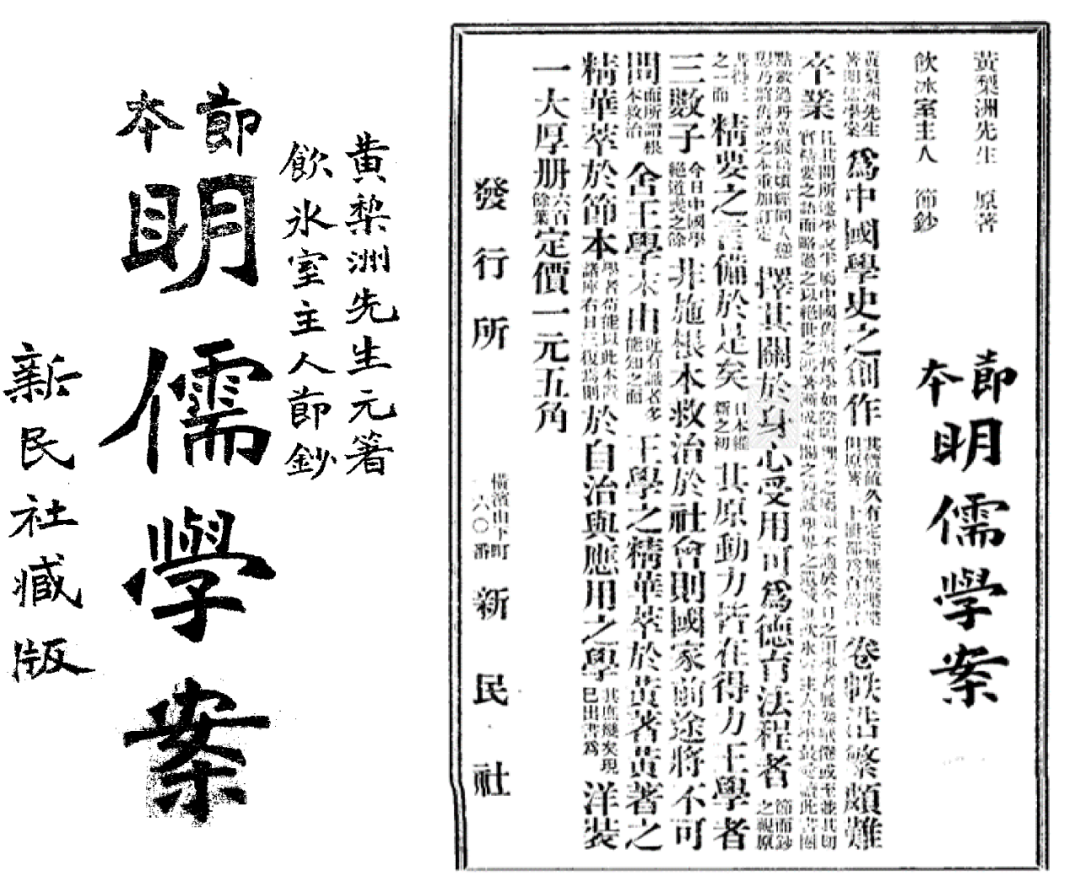

梁?jiǎn)⒊豆?jié)本明儒學(xué)案》

陶希圣從學(xué)案中意識(shí)到“中國學(xué)問不以知識(shí)為主,而以修養(yǎng)為經(jīng)”,這一看法或源于梁?jiǎn)⒊豆?jié)本明儒學(xué)案》對(duì)道學(xué)與科學(xué)、受用之學(xué)與應(yīng)用之學(xué)的劃分。梁氏從《明儒學(xué)案》中節(jié)錄的,都是身心受用之學(xué),凡屬科學(xué)范圍者概不攬入。梁?jiǎn)⒊詾椤翱茖W(xué)日益,道學(xué)日損”,科學(xué)即應(yīng)用之學(xué),隨社會(huì)文明程度而進(jìn)化;而道學(xué)即受用之學(xué),自得而無待于外,是恒久不變的“陳言”[22]。五四時(shí)期,科學(xué)挾西學(xué)之威在知識(shí)界占主導(dǎo)地位,旨在個(gè)人修養(yǎng)的受用之學(xué)自然退居邊緣。

三、新文化人的修身日記

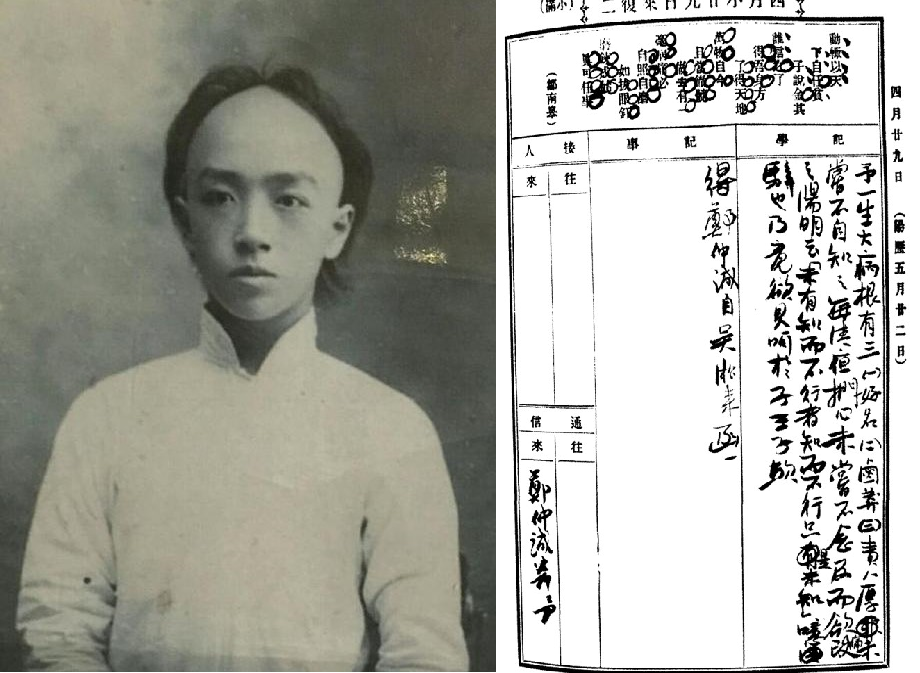

在新文化人的道德持守中,多少有層理學(xué)的底子在起作用[23]。不妨以1906年胡適澄衷學(xué)堂日記為例。這部分日記手稿藏于北京大學(xué)圖書館,2002年影印面世,寫在有固定格式的日記冊(cè)上,分為“記學(xué)”“記事”“接人”“通信”四欄。每頁上端均印有一則格言,胡適多加圈點(diǎn),時(shí)而在當(dāng)天“記學(xué)”欄中就此格言做出反省。[24]

不同于系統(tǒng)的學(xué)案,格言警句只是碎片狀的道德訓(xùn)誡,隨機(jī)印制在日記冊(cè)上,前后并無關(guān)聯(lián)。這種“降一格”的思想文本,脫離了原有的語境,以“碎金”的形式再嵌入過渡時(shí)代讀書人的生活世界中,其一旦觸動(dòng)日記作者的神經(jīng),如通電般,可能發(fā)揮意想不到的功效[25]。由格言警句觸發(fā)的道德反省,使胡適澄衷學(xué)堂日記帶有修身日記的色彩,不同于他日后以論學(xué)為主的留學(xué)日記。

胡適《澄衷學(xué)堂日記》

澄衷學(xué)堂日記內(nèi)封上,有胡適的題字:“學(xué)者所以學(xué)為人而已,非有他也。丙午夏五月適之錄陸子語以自警。”1906年2月24日,胡適讀梁?jiǎn)⒊帯豆?jié)本明儒學(xué)案》,讀至吳與弼“人須整理心下,使教瑩凈,常惺惺地方好”,又“人之病痛,不知?jiǎng)t已,知而克治不勇,使其勢(shì)日甚,可乎哉?”遂自念“小子心頭齷齪,知而又克治不勇,危矣殆哉”[26]。這段道德反省因讀《節(jié)本明儒學(xué)案》而起,明顯屬于修身日記的傳統(tǒng)。

胡適澄衷學(xué)堂日記中有的道德反省,是由當(dāng)天日記上印制的程朱語錄觸發(fā)的。如1906年2月29日上印有程顥語錄“學(xué)始于不欺暗室”,胡適圈點(diǎn)后,于記學(xué)欄中稱此語“正是為小子好名之戒”[27]。又如同年3月28日印有朱子語錄:“凡日用間知此一病而欲去之,則即此欲去之心便是能去之藥。”胡適感嘆說自己未能知錯(cuò)必改,朱子此語予其自新之道[28]。此類道德反省,因讀日記冊(cè)上的理學(xué)語錄而起,如對(duì)著藥方查找病癥,姑且稱為“格套觸發(fā)”。

胡適赴美留學(xué)期間,在與梅光迪的往來通信中,除了討論文學(xué)之死活,程朱理學(xué)也是二人論爭(zhēng)的焦點(diǎn)。梅光迪一度想要復(fù)興孔教,以古學(xué)救國。他認(rèn)為孔子之學(xué)無所不有,程朱僅得“修己”一面,于政治倫理各方面似多誤解,故自宋代以后,國計(jì)民生日益凋敝,社會(huì)無生氣,書生無用,實(shí)為程朱理學(xué)之過[29]。梅光迪以顏李攻程朱,重新解釋《大學(xué)》八步。在他看來,顏李與程朱的不同在于如何理解“正心誠意”。顏李謂正心誠意在致知格物,即禮樂兵農(nóng)、政治經(jīng)濟(jì),用孟子之言,即“必有事焉”。程朱空談性命,以“靜坐觀心”為正心誠意之學(xué)[30]。換言之,顏李學(xué)派主張于事上磨練,是動(dòng)的修養(yǎng);而程朱“居敬”,半日靜坐、半日讀書,是靜的修養(yǎng)。胡適此時(shí)仍是程朱信徒,而梅光迪則視朱子為“千古叛圣第一罪魁”[31]。五四以后,胡適轉(zhuǎn)而批評(píng)程朱,成為顏李學(xué)派的鼓吹者。朋友間的往來書信將前后不一的、偏執(zhí)的自我向他人的凝視敞開。

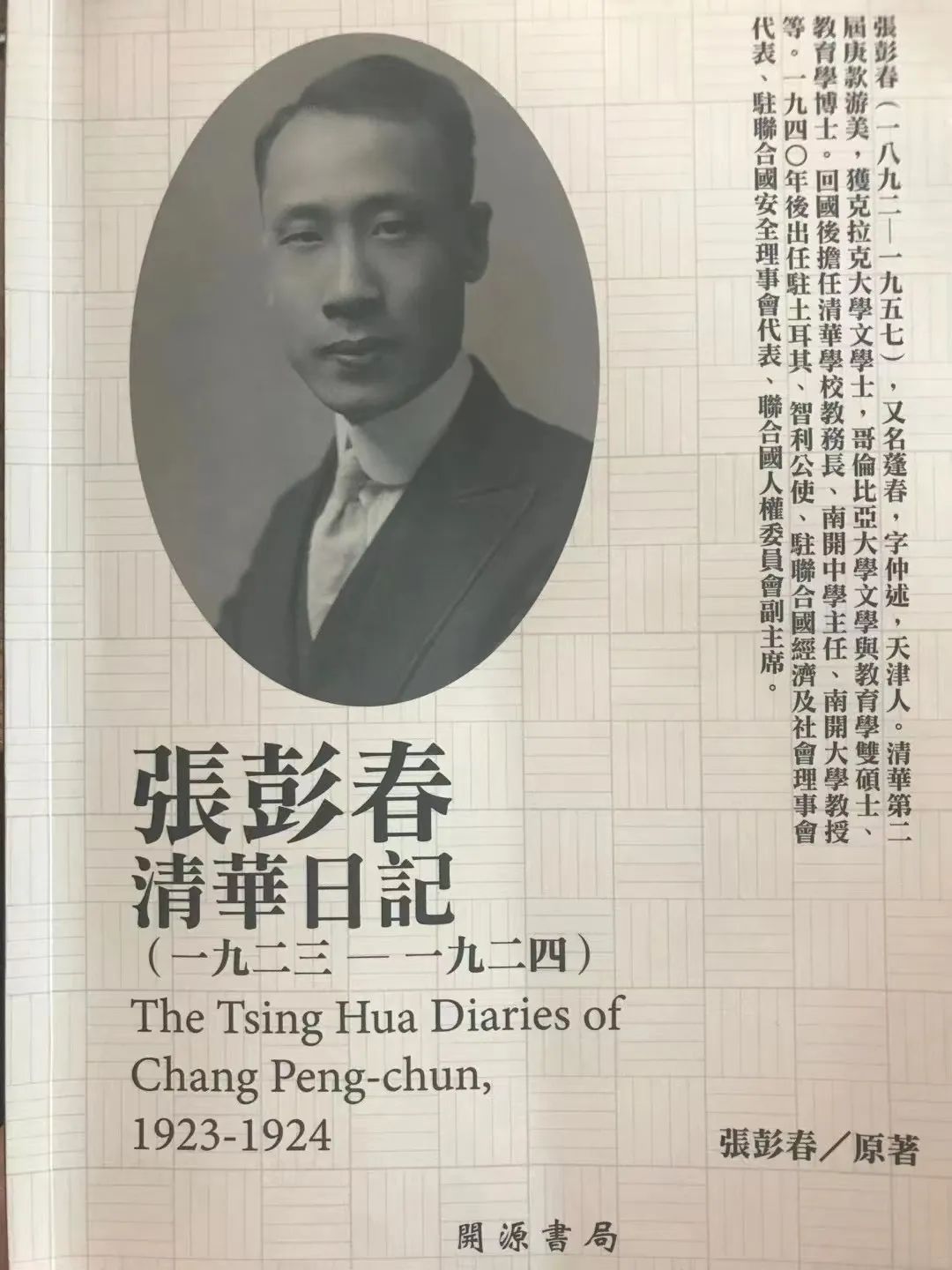

《張彭春清華日記》(1923-1924)

與胡適同榜考取清華庚款游美資格,在哥倫比亞大學(xué)獲得文學(xué)與教育學(xué)雙學(xué)位的張彭春,在他歸國執(zhí)教清華時(shí)寫的日記中,亦多抄錄格言警句作為修身的功課[32]。在清華擔(dān)任教務(wù)主任期間,張彭春面臨校內(nèi)外的人事糾葛,常卷入學(xué)院政治的漩渦中。為維持身心平衡,他主要求助于孔孟之學(xué),而非西學(xué)修養(yǎng)。這一時(shí)期張彭春致力于中學(xué)課程改革,目的在造就新的領(lǐng)袖人物[33]。要實(shí)現(xiàn)“新君子”的教育,張彭春認(rèn)為全靠自己的人格感化力[34]。他在日記中時(shí)常檢省自己國學(xué)功底欠佳、道德修養(yǎng)不足。張彭春以孔孟之書為日課,頻頻摘錄其中有道德警醒作用的句子來敲打自己、激勵(lì)自己,即所謂“小立課程,大作工夫”[35]。

對(duì)知識(shí)階層而言,修身與一種持續(xù)的書寫活動(dòng)有關(guān),理想的自我是需要寫出來的。在作為修身術(shù)的日記、書信中,“我”不僅為今日之我寫作,亦為期待成為的自我而寫作。理想自我像守夜人一樣監(jiān)視著今日之我在明處及暗處的一言一動(dòng);又如錢幣兌換者一樣仔細(xì)審查自我思想的表象及流動(dòng)。修身訴諸于書寫,是一種可見的工夫,一種“自我技術(shù)”(technique of the self)。[36]對(duì)于五四新文化人來說,修身的重構(gòu)意味著整個(gè)生活世界的再造。如何經(jīng)過主體的搏斗與掙扎,從一個(gè)有我的、堅(jiān)實(shí)的小結(jié)構(gòu)出發(fā),找到介入社會(huì)的途徑及與大我的真實(shí)的關(guān)聯(lián),仍是未完成的修身課題。[37]

注釋:

[1]五四青年理想中的小組織,是由少數(shù)同志組織的一種學(xué)術(shù)、事業(yè)、生活的共同體,參見左舜生《小組織的提倡》,《時(shí)事新報(bào)》1919年7月2日。《少年中國》月刊通信欄中也有關(guān)于小組織問題的討論,作為五四青年“生活革命”的一種嘗試。

[2]陳公博:《修身的存廢問題》,《廣東省教育會(huì)雜志》第1卷第3號(hào),1921年9月。

[3]參見黃興濤、曾建立:《清末新式學(xué)堂的倫理教育與倫理教科書探論——兼論現(xiàn)代倫理學(xué)學(xué)科在中國的興起》,《清史研究》2008年第1期。

[4]張之洞:《籌定學(xué)堂規(guī)模次第興辦折》(1902年10月31日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,上海教育出版社2007年版,第100-114頁。

[5]《欽定京師大學(xué)堂章程》(1902年8月15日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第243頁。

[6]同上,第246-247頁。

[7]《欽定蒙學(xué)堂章程》(1902年8月15日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第291頁。

[8]《欽定小學(xué)堂章程》(1902年8月15日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第280、282頁。

[9]《欽定中學(xué)堂章程》(1902年8月15日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第273頁。

[10]《奏定初等小學(xué)堂章程》(1904年1月13日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第300、303、306頁。癸卯學(xué)制頒布后,清學(xué)部編纂修身教科書的具體情況,參見霍麗麗:《清學(xué)部編譯圖書館編纂〈初等小學(xué)修身教科書〉考述》,《中國出版史研究》2020年第4期。

[11]劉宗周《人譜》對(duì)近現(xiàn)代學(xué)人的影響,從白屋詩人吳芳吉身上可窺見一斑。據(jù)王利器回憶,吳芳吉擔(dān)任江津中學(xué)校長(zhǎng)時(shí),每周給全體學(xué)生講《人譜》,由他親手楷書,上石藍(lán)印,發(fā)給大家。參見《王利器自傳》,《中國現(xiàn)代社會(huì)科學(xué)家傳略》(第二輯),山西人民出版社1982年版,第81頁。

[12]參見陸胤:《清末新教育中的古詩歌》,《文學(xué)遺產(chǎn)》2021年第5期。

[13]《奏定高等小學(xué)堂章程》(1904年1月13日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第320-321頁。

[14]陳弘謀:《五種遺規(guī)》,蘇麗娟校點(diǎn),鳳凰出版社2016年版。為避乾隆帝諱,“弘”改為“宏”。關(guān)于陳宏謀的思想與政治生涯,參見羅威廉:《救世:陳宏謀與十八世紀(jì)中國的精英意識(shí)》,中國人民大學(xué)出版社2013年版。

[15]咸豐元年八月十九日曾國藩與諸弟書,《曾國藩往來家書全編》中卷,鐘叔河匯編校點(diǎn),海南出版社1997年版,第114頁。

[16]咸豐五年三月二十日曾國藩與諸弟書,《曾國藩往來家書全編》中卷,第159頁。

[17]《奏定中學(xué)堂章程》(1904年1月13日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第328頁。

[18]《奏定初等師范學(xué)堂章程》(1904年1月13日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第406頁。

[19]《奏定高等學(xué)堂章程》(1904年1月13日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第345頁。

[20]《奏定大學(xué)堂章程》(1904年1月13日),《中國近代教育史資料匯編·學(xué)制演變》,第353頁。

[21]陶希圣:《潮流與點(diǎn)滴》,中國大百科全書出版社2009年版,第35頁。

[22]梁?jiǎn)⒊骸豆?jié)本明儒學(xué)案》,新民社1905年版。《節(jié)本明儒學(xué)案》的編選緣起與康梁一派的理學(xué)觀及政治志業(yè)的關(guān)系,參見朱鴻林:《梁?jiǎn)⒊c節(jié)本明儒學(xué)案》,《中國文化》2012年春季號(hào)。

[23]連只手打到孔家店的老英雄吳虞,在清末亦編過《宋元學(xué)案粹語》(文倫書局,1907年)。宋明理學(xué)在近代思想與行動(dòng)中造成的彌散性的影響,參見王汎森:《中國近代思想中的傳統(tǒng)因素——兼論思想的本質(zhì)與思想的功能》,《中國近代思想與學(xué)術(shù)的系譜》,聯(lián)經(jīng)2003年版。

[24]胡適:《澄衷中學(xué)日記》,《北京大學(xué)圖書館藏胡適未刊書信日記》(影印本),清華大學(xué)出版社2002年版。整理本參見張立茂編注:《胡適澄衷學(xué)堂日記》,文匯出版社2017年版。

[25]關(guān)于“降一格”的思想史,參見袁一丹:《彌散性思想:一種模糊史學(xué)》,《讀書》2018年第4期。

[26]日記手稿見《北京大學(xué)圖書館藏胡適未刊書信日記》第6頁。

[27]同上書,第8頁。

[28]同上書,第21頁。

[29]《梅光迪文錄》,羅崗、陳春艷編,遼寧教育出版社2001年版,第123頁。

[30]《藏暉室友朋論學(xué)書》,四、論漢宋學(xué)者,五、論正心誠意之學(xué),《留美學(xué)生年報(bào)》1914年元月。

[31]《梅光迪文錄》,第114頁。

[32]《張彭春清華日記》(1923-1924),開源書局2020年版。

[33]1923年8月19日張彭春日記,《張彭春清華日記》(1923-1924),第113頁。

[34]1923年10月3日、10月7日張彭春日記,《張彭春清華日記》(1923-1924),第150、152頁。

[35]1923年2月26日張彭春日記,《張彭春日記》(1923-1924),第13頁。

[36]參見福柯:《自我技術(shù)》,《自我技術(shù):福柯文選Ⅲ》,汪民安編,北京大學(xué)出版社2016年版。

[37]參見程凱:《“向每一個(gè)生命都積極開發(fā)的研究”與人文理解力的養(yǎng)成》,《理想主義重建:是否必要?如何可能》(自印本),第201頁。

(作者單位:首都師范大學(xué)文學(xué)院。圖片均為作者提供。轉(zhuǎn)載自“論文衡史”微信公眾號(hào)。)