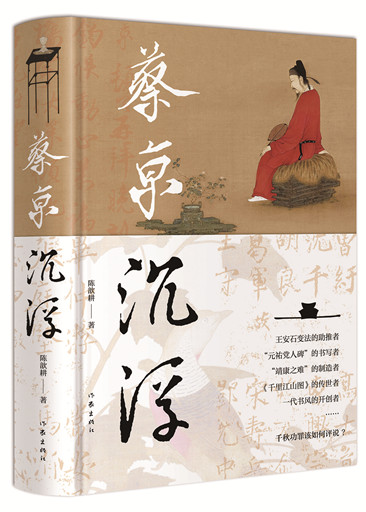

陳歆耕:為何要寫蔡京 ——《蔡京沉浮》自序

福斯特在《小說面面觀》中,將小說人物形象歸為兩類,一類是“扁平人物”,特征鮮明,容易辨識,一類是“圓形人物”,性格多元,難以辨識。本著不是小說,蔡京也不是小說人物,他是歷史上真實存在的“這一個”。那么,借用福斯特的分類法,蔡京屬于前者,還是屬于后者呢?

在我看來,他是兩者的復合體。其特征,簡單到可以用一句話來概括;其復雜,即使寫一部書也未必能描述清楚。因此,我不敢說這部《蔡京沉浮》,已經(jīng)完整呈現(xiàn)出蔡京其人的豐富性和復雜性了。

寫《蔡京沉浮》時,筆者時時會聯(lián)想到斯蒂芬·茨威格的那部《一個政治性人物的肖像》,該書描寫的是一位18—19世紀活躍在法國政壇的極富爭議的政要約瑟夫·富歇。我早年曾讀過這本書,以及作者另一部也很有影響的歷史非虛構(gòu)作品集《人類的群星閃耀時》。但選擇以蔡京的仕宦沉浮為線索,呈現(xiàn)北宋晚期的政治生態(tài),以此來寫一本書,卻并非是因為茨威格作品的觸發(fā),而是近幾年持續(xù)閱覽宋代相關(guān)史料書籍時,倏然從腦海中迸發(fā)出來的。蔡京這個人太耐人咀嚼,而至今卻未有描述此人形象的翔實的非虛構(gòu)文本,未免讓人慨然長嘆。在搜集史料的過程中,雖然發(fā)現(xiàn)了幾種若干年前出版的關(guān)于蔡京的文本,但翻閱過后均讓我大失所望。其小說化、臉譜化、簡單化的手法,使得這類文本既無純粹小說敘事的張力和語言的質(zhì)感,又無史實的嚴謹可靠,游走在非驢非馬的虛構(gòu)與非虛構(gòu)灰色地帶,這恰是我所不喜歡的。

既然搜尋不到理想的文本,也為我的書寫增強了一點信心。

蔡京這個歷史人物,顯然不是當下多數(shù)寫作者感興趣的對象,他不是可以成為時代楷模的巨公偉人。大多數(shù)人不屑于為一個似乎已被牢牢釘在歷史恥辱柱上的爭議人物來描繪一幅肖像。偏偏對此人的研究,具有無可取代的歷史價值和文學價值,每一個中國人都可以從他身上找到自己的影子。在你的細胞中,很難清除遺傳自他的基因。這與你出生的家族、地域、時代環(huán)境無涉,而與一種根深蒂固的文化土壤有關(guān)。

蔡京其人,正與茨威格筆下的約瑟夫·富歇,有著諸多驚人的相似之處。

茨威格在《一個政治性人物的肖像》中這樣描述:“約瑟夫·富歇,當時最有權(quán)勢的人物之一,也是歷史上最為奇特的人物之一;同時代人對他缺乏好感,后世對他更欠公允。”各路黨派以及歷史學家,只要一提到他的名字,即將仇恨宣泄至筆端:“天生的叛徒,卑鄙的陰謀家,油滑的爬行動物,賣主求榮的能手,無恥下流的探子,道德淪喪的小丑……”卻幾乎無人對他的人格作認真的考察。茨威格稱:“純粹出于對心靈科學的興趣,我非常突然地寫起約瑟夫·富歇的故事來,作為對權(quán)術(shù)家生物學的一份貢獻。權(quán)術(shù)家是我們生存的世界里尚未完全研究透徹的極端危險的精神族類……”

將蔡京與富歇做簡單類比,顯然忽略了他們各自不同的獨特性和復雜性。中國的史學家和文人總是喜歡將人物標簽化、臉譜化,諸如非“忠”即“奸”、非“君子”即“小人”。其實在歷史的長廊中,多少聲名顯赫的人物,都無法像楚河漢界那樣將兩者分得那么清晰。蔡京的復雜性在于他既“奸”又“雄”。我是將“奸”和“雄”作為兩個獨立的詞來理解的。他能將“奸”體現(xiàn)到極致,超越普通之“奸”;也能將“雄”揮灑到極致,超越尋常之“雄”。這個“雄”也可以做雙重解讀,既有“奸之極”之意,也有“雄豪”之意。他的“奸”或許只是加速了一個王朝的覆滅,在歲月的長河中,其為害之烈很短暫;他的“雄”則澤被后人、綿延不絕,我們至今還在享用他的智慧和創(chuàng)造。諸如他建居養(yǎng)院(供孤寡貧病者養(yǎng)老)、安濟坊(醫(yī)療診所)、漏澤園(窮人安葬墓地),興算學、醫(yī)學、書畫學,在這方面,可以說他將王安石變法向前做了拓展和延伸,他在這些領(lǐng)域的創(chuàng)新之舉,可能比我們經(jīng)常津津樂道的某些巨公偉人所做的更為偉大。還有他的書法藝術(shù),在中國書法史上也占有無法抹去的一席之地。

蔡京最遭人詬病的罪狀,當然是對政敵元祐黨人的重拳出擊,讓他們不復有翻轉(zhuǎn)的機會。但這一黨同伐異的行為,并非從蔡京開始。恰恰是元祐黨人,在得勢后列出北宋晚期第一份清黨名單;也正是他們在實行元祐更化時,將當時變法派最核心的人物蔡確貶黜放逐到嶺南新州,開北宋將宰輔級大臣貶逐到嶺南瘴癘之地的先例。新黨曾以詩文置罪構(gòu)陷“烏臺詩案”,使蘇軾飽受折磨,而元祐黨人則羅織更離譜的“車蓋亭詩案”,將蔡確貶逐至嶺南新州,導致蔡確客死流放之地。從本著中可以看到,北宋晚期朋黨相斗,手段越來越殘酷、越來越卑鄙,和雙方皆有脫不了的干系。由此,也可看出中國文人因利益之爭而相互比“恨”、比“狠”、比“詐”、比“毒”、比“黑”,為達目的不擇手段的極其丑陋的一面。蔡京正是在這種相互惡斗的環(huán)境中,煎熬成了被世人厭惡、被千古唾罵的罪人、奸人。要追究黨爭相殘之罪責,豈能讓蔡京一人扛到肩上?在新黨與元祐黨人的惡斗中,之所以后世之人給予了元祐黨人更多悲憫,是因為元祐黨人中有幾位聲名顯赫的偉人,如以詩文垂世的蘇東坡、以史著《資治通鑒》不朽的司馬光。另外,“靖康之難”則讓新黨所有人(不僅僅是蔡京)為之蒙羞,連王安石這樣圣人級別的能臣也被“小人化”了上千年。但如從政治角度考量,兩派惡斗很難論是非。大抵上變法派有明確的政治主張,而元祐黨人則缺少真正能治國理政的棟梁。

因此,我們有必要在充滿迷霧、紛紜復雜的歷史語境中,來精細考察歷史人物的形跡,庶幾才能稍稍得出較為客觀公正的結(jié)論。筆者用一本書,為這樣一個奇特而復雜的歷史人物做一次精神圖譜的透析,為其澆灌一尊鐵鑄的塑像,是不是一件很有價值的事?就讓他身著相服,站立在通衢道側(cè),瞪大眼睛,注視每一位行人。任風吹雨打,任世人唾罵,任頑童攀爬,任其銹跡斑斑爬滿藤蔓……

但他不會輕易地倒伏,他具有超強的抗倒伏能力。

他的眼睛是可以睜大,面對火辣辣陽光直射的。

這里我要特別感謝兩位至今未曾謀面的當代宋史學者,一是楊小敏博士,她的《蔡京、蔡卞與北宋晚期政局研究》為我解讀蔡京其人提供了最初的向?qū)Ш褪妨暇€索;二是曾莉博士,她的《蔡京年譜》是我書寫蔡京時案頭的必備參考文獻。也可以說,沒有這兩部學術(shù)著作,就不會催生出這部《蔡京沉浮》。沒有她們所做的基礎(chǔ)性研究,筆者縱然再坐多年冷板凳,也不見得能寫成現(xiàn)在這部《蔡京沉浮》。需要感謝的古今史學研究者還有很多,文中對史料來源均有詳細標注,這里恕不一一列出他們的大名。

在初稿完成后,2021年6月,筆者專程去蔡京故里福建仙游楓亭鎮(zhèn)探訪,受到當?shù)刂T多蔡襄、蔡京研究者及蔡氏后人的熱情接待。他們給我提供了不少他們研究編寫的著作,豐富了我對蔡京生平形跡的認知,在此一并致謝。拙著付梓前,有幸請董志翹、任芙康、李建軍等專家?guī)椭鷮忛喼钢嚕@益甚多,在此深謝。

其實,我為什么要寫蔡京?看過書的人,能明白的自然明白;不明白的,無論我這里怎樣喋喋不休,還是不明白。那就讓它如小舟隨風漂流吧,是漂入大江大河,還是漂入蘆蕩葦叢,都會讓筆者感到一種如愿以償?shù)男牢俊?/p>

這部書的初稿,全部用水筆一筆一畫寫成。并非有什么復古的寫作習慣,而是為了減少眼睛緊盯電腦屏幕的時間,讓視力衰退得慢一些。日積月累,隨著案頭文稿的累積,蔡京其人的形象在筆者的心中,也日益豐潤起來。

蔡京的人生,曾如烈火烹油般轟轟烈烈;也曾如掛在墻上的咸魚,遇水居然滿血復活。

蔡京的人生,酷似一個珠峰的攀登者,爬呀,爬呀,終于登頂了,卻突遭雪崩,倏忽間被埋入谷底冰窟。

蔡京的人生,曾繁盛如花團錦簇,飽享天上人間的極樂,最終卻暴尸荒嶺,幾成魂無所歸的野鬼。

蔡京的人生,由黑、紅、白三色構(gòu)成,這三色組合是沖擊視覺的絕配,它們不是界定分明的色塊,而是你中有我,我中有你……

一臺北宋晚期歷史與蔡京人生的大戲,在此為您徐徐拉開帷幕。