紀(jì)念《申報》創(chuàng)刊150周年:一份報紙與中國近代史

1872年4月30日,《申報》在上海公共租界的山東路創(chuàng)刊。從創(chuàng)刊到1949年5月27日停刊,《申報》存在77個年頭,共出版兩萬五千多期。那時的上海,移民大量涌入,商業(yè)貿(mào)易繁榮,《申報》亦隨著上海的發(fā)展而壯大起來,是我國商業(yè)性報紙的一個成功典范。商業(yè)報紙的成功,有力地促進(jìn)了中國新聞事業(yè)的發(fā)展,帶來許多社會革新。作為近代中國發(fā)行時間最久、具有廣泛社會影響的報紙,《申報》被研究者視為中國近現(xiàn)代史的“百科全書”。

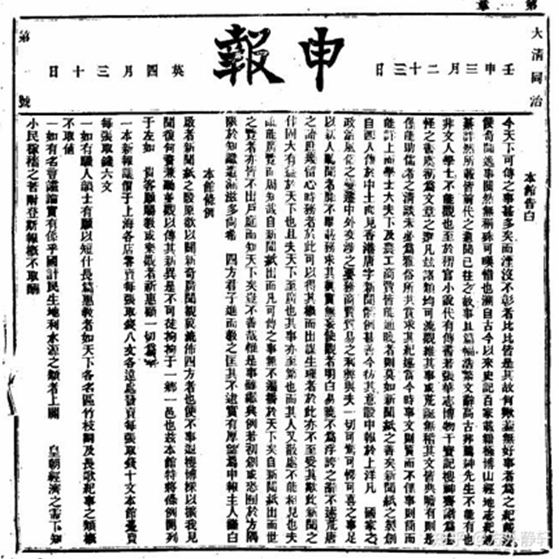

《申報》發(fā)刊詞

2022年4月30日,由上海師范大學(xué)都市文化研究中心與上海社會科學(xué)院歷史研究所現(xiàn)代史研究室聯(lián)合舉辦的《申報》創(chuàng)刊150周年紀(jì)念云座談順利召開。座談由上海師范大學(xué)蘇智良教授召集,蔣杰副教授擔(dān)任主持,與談人包括上海社會科學(xué)院歷史研究所的馬軍研究員、中共上海市委黨校朱華教授、上海社會科學(xué)院歷史研究所李志茗研究員、華東師范大學(xué)唐小兵教授、上海圖書館黃嬿婉副研究館員與復(fù)旦大學(xué)傅德華教授等諸位專家學(xué)者。

主持人蔣杰在開幕詞中表示,《申報》長達(dá)七十余年的辦報史,為我們保留了海量有關(guān)近代中國的政治、軍事、文化、經(jīng)濟(jì)、外交以及社會生活方方面面的信息,毫不夸張地講,《申報》是一部真正意義上的現(xiàn)代中國百科全書。本次紀(jì)念座談會試圖從新聞學(xué)、傳播學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、歷史文獻(xiàn)學(xué)以及都市文化學(xué)等方面挖掘《申報》所蘊(yùn)含的豐富資源,進(jìn)一步汲取和詮釋《申報》所具有的文物價值、史料價值與社會價值。

座談會首先由蘇智良教授做主題報告《〈申報〉與近代中國——紀(jì)念申報創(chuàng)刊150周年》。《申報》在民國時期即具有很深的影響,發(fā)行量最大,流布地區(qū)最廣。近代以來,江南百姓多將新聞紙叫作“申報紙”;20世紀(jì)初朝鮮創(chuàng)辦的新報叫《大韓每日申報》,可見《申報》的影響力已經(jīng)超越了國界。《申報》在歷史上充當(dāng)著民族主義啟蒙的窗口,抗日救亡的喉舌,傳播新知識的媒介以及移風(fēng)易俗的陣地等角色。《申報》的創(chuàng)辦方針是“此報乃與華人閱看”,它標(biāo)榜代表民眾之利益,不代表政黨、政治集團(tuán)的利益。報館地處租界,清政府及后來的北洋軍閥、國民政府勢力很難伸進(jìn)租界,這對《申報》秉持較為獨(dú)立的立場辦報非常有利。相比當(dāng)時的中國政府,租界內(nèi)的新聞管理寬松許多,這是《申報》得以發(fā)達(dá)的重要原因之一。《申報》之影響中國,最重要時期是史量才時代。1912年史量才主持《申報》后,銳意改革,起用進(jìn)步文人,改變《申報》言論溫吞水的狀態(tài),成為報界一面鮮明的旗幟,并對近代政治、文化社會之新陳代謝,產(chǎn)生重大作用。“人有人格,報有報格,國有國格”,是史量才先生獨(dú)立精神的寫照。他堅持《申報》是自力更生的報紙,拒絕政府津貼,體現(xiàn)了文化人的錚錚鐵骨,以致數(shù)次被勒令停刊,最終,他本人也因此被蔣介石集團(tuán)殺害,但是,《申報》為民請命,為國家請命,有勇氣有智謀的風(fēng)骨流傳不息。蘇智良教授希望,當(dāng)今的報紙也可以向《申報》學(xué)習(xí),維持并提升新聞采寫的社會價值。最后,蘇智良教授表示,希望與談專家與后來的研究者能夠在《申報》對城市精神的形塑、現(xiàn)代公民的養(yǎng)成方面繼續(xù)深入研究。

研究《申報》,繞不開歷史上最出色的經(jīng)營者史量才,傅德華教授在發(fā)言中做了史量才研究專業(yè)委員會“百年史量才研究”的回溯與展望。在《申報》創(chuàng)刊140周年之際,由龐榮棣女士積極牽線,在復(fù)旦大學(xué)、上海市歷史學(xué)會、上海師范大學(xué)等高校的鼎力支持與努力下,上海史量才研究專業(yè)委員會于2013年3月9日在泗涇史量才故居正式揭牌,與會的全國各地專家學(xué)者興致勃勃地參觀了重新開放的史量才故居,并在泗涇鎮(zhèn)政府會議室召開了“史量才與《申報》的發(fā)展”專題研討會,由熊月之教授擔(dān)任會長,傅德華教授擔(dān)任常務(wù)副會長,龐榮棣、蘇智良、陳建云、楊繼光為副會長。十年以來,該專業(yè)委員會召開過5次史量才學(xué)術(shù)研討會,出版了4本相關(guān)論文集,發(fā)表60余篇史量才的研究文章,編輯出版了3期會刊——《史量才研究專業(yè)委員通訊》。此外,傅教授還預(yù)告了自六月起即將開展的史量才學(xué)術(shù)會議與研究活動。他表示,未來,該專業(yè)委員會與廣大會員將繼續(xù)以史量才研究為中心,繼續(xù)奉獻(xiàn),再創(chuàng)佳績。他相信,有數(shù)字化助推、有專家學(xué)者把關(guān),史量才研究的前景一定會呈現(xiàn)出蓬勃景象。

黃嬿婉研究員發(fā)表了關(guān)于“上海圖書館《申報》的收藏與利用”的主題報告。她提到,上海圖書館成立于1952年,在政府的支持下資源得到不斷的豐富與完善,藏書量已達(dá)5200萬冊,《申報》收藏尤為令人矚目,該館收藏了三套《申報》原件。當(dāng)年史量才上任時即有意識地征集收購過往《申報》并加以修繕保存。但由于《申報》出版跨度長,在人們的收藏意識不強(qiáng)、收藏條件欠佳的時代,完整保存全套《申報》實(shí)非易事。盡管國內(nèi)眾多圖書館藏有《申報》原件,但均殘缺甚多,而上海圖書館所擁有的相對完整的《申報》得益于豐富的館藏來源,如徐家匯天主堂藏書樓、申報館資料室、鴻英圖書館。因此,上海圖書館是我國收藏《申報》數(shù)量最多、連續(xù)性最長的收藏機(jī)構(gòu),為學(xué)術(shù)研究、文獻(xiàn)服務(wù)與出版創(chuàng)造了良好的物質(zhì)條件。

在《申報》的影印出版方面,20世紀(jì)50年代,中央和上海宣傳部門領(lǐng)導(dǎo)提出影印《申報》。1957年12月文化部黨組織經(jīng)中共中央宣傳部同意將此任務(wù)交北京中華書局負(fù)責(zé),后因上海圖書館所藏的《申報》較全,在1958年7月將此任務(wù)轉(zhuǎn)給中華書局上海編輯所。1958年8月至1959年12月對藏于徐家匯藏書樓的《申報》進(jìn)行了全面檢查,著手影印出版前期準(zhǔn)備,并做了申報檢查記錄,標(biāo)明該套《申報》的缺藏情況。由于當(dāng)時財力物力的制約,這件事情一度被擱置。1964年上海出版文獻(xiàn)資料編輯所接辦,選擇了若干天報紙進(jìn)行縮小影印,后因“文革”,再次停止影印出版。1978年后,上海市出版局又一次提出影印《申報》之事。但由于經(jīng)費(fèi)浩大,一時也沒有落實(shí)。直到1980年代,再次提到日程中。經(jīng)過研討,上海書店認(rèn)為可以承擔(dān)此項(xiàng)任務(wù),向上級主動請戰(zhàn),得到批準(zhǔn),并得到了一定額度的貸款支持。聘請了一批出版界老同志,合理分工,有的搞報紙整理、有的搞材料印刷、有的搞宣傳征訂發(fā)行,同時與上海圖書館合作,做了大量基礎(chǔ)整理工作,確保《申報》影印出版。由于年代久遠(yuǎn),經(jīng)過多次裝訂,影印前查閱讀者較多,發(fā)現(xiàn)有次序顛倒、字跡模糊等現(xiàn)象,上海圖書館也盡量予以調(diào)換修補(bǔ)。

索引是國際上重要報紙的通行慣例,編制索引有助于信息的檢索和查閱,如《紐約時報》有《紐約時報索引》,《泰晤士報》有《泰晤士報索引》等。為《申報》編制索引也是幾代人的愿望。戈公振先生根據(jù)國外辦報經(jīng)驗(yàn),在1929年5月創(chuàng)辦了申報資料參考部,最早開始嘗試申報索引的編制。可惜只進(jìn)行一年便因?yàn)椤熬乓话耸伦儭倍K止。1982年上海書店開始影印工程后,即于次年 5 月成立了《申報索引》工作組。上海書店多次組織專家進(jìn)行研討,解決了采用分類法還是主題法、索引方法如何表示等諸多困難。后來,逐漸形成了申報索引編輯委員會,培養(yǎng)了一支索引編制隊伍,中國索引協(xié)會的不少成員就是在上述編制隊伍中的。這是中國手工編纂大型索引的最后巨作,后來的編撰工作則多經(jīng)由計算機(jī)輔助編制。黃嬿婉副研究館員表示,未來的大型報紙索引編輯工作將全面數(shù)字化,利用計算機(jī)全文檢索技術(shù)大大提升效率與利用率。

上海社會科學(xué)院馬軍研究員發(fā)表了《我閱讀〈申報〉紙本和使用數(shù)據(jù)庫的體會》的主題演講。對于申報的歷史地位,他做了這樣一個概括:《申報》的誕生是上海近代史上的一件大事;是上海市研究的一件大事(《申報》是研究者離不開的依托);是上海新聞史乃至中國新聞史,某種意義上也是國際新聞史的一件大事。《申報》重大的學(xué)術(shù)意義在于,首先比較精確地記載了那個時代的歷史進(jìn)程,這是重要?dú)v史事件記載的寶庫。第二是一個寶貴的文化財富,不管是歷史研究者,還是文化研究者,或者其他領(lǐng)域文人,在申報學(xué)術(shù)公海里,都能找到你所需要的財富。第三,申報也具有現(xiàn)實(shí)的功用性,對當(dāng)今世界的現(xiàn)實(shí)意義也非常強(qiáng)烈,因?yàn)闅v史上所發(fā)生的事,起過作用的內(nèi)在機(jī)制,可能今天也在起作用。盡管在科學(xué)技術(shù)上有了很大差別,那時候沒有電腦、電話,但是人一百年前碰到的生老病死,現(xiàn)在仍然是這樣。此外,《申報》也是我們?nèi)绾谓鉀Q現(xiàn)實(shí)問題的重要坐標(biāo)。

對比紙質(zhì)本檢索與數(shù)據(jù)庫檢索的差別,他頗有體會。同一單位的周元高先生無意中告訴他曾用兩年多時間通讀完《申報》400本,當(dāng)時沒什么感覺。后來為寫作關(guān)于近代上海舞廳的著作,苦于沒有索引資料,需要翻閱紙本,發(fā)現(xiàn)《申報》內(nèi)容太豐富,特別民國時期一個月就一本,看一年就得翻12本。因此剛開始翻《申報》好像大海撈針,不得要領(lǐng)。《申報》400本,他翻了有300本,這時有了數(shù)據(jù)庫,他就利用數(shù)據(jù)庫,不再去翻紙本了。他表示,現(xiàn)在很多年輕人通過關(guān)鍵詞的輸入可以高效獲得所要的結(jié)果,但是翻實(shí)物可以給研究者一種實(shí)感,好像在經(jīng)歷歷史的進(jìn)程,這種感覺其實(shí)是關(guān)鍵詞檢索不具有的。這種體驗(yàn)對研究者是需要的。他提到,在翻閱300本《申報》的過程中,他帶著一種或者兩種目的去翻,但并不限于此,有其他有意思的發(fā)現(xiàn)也會記錄下來。“當(dāng)下可能是次要的問題,但不排除以后可能是重要的研究選題,所以一定不能局限于自己當(dāng)前想干什么,要把視野放寬。”

當(dāng)然,使用數(shù)據(jù)庫也便于快速收集到巨量材料;全文檢索能夠搜索到頁面,可以核對以往的引文,例如在修訂《上海工人運(yùn)動史》的過程中,通過數(shù)據(jù)庫可以很快找到原文,關(guān)鍵詞的發(fā)散式使用也能夠在一定程度上發(fā)散思維。馬軍研究員提到,要將文本與數(shù)據(jù)庫結(jié)合使用:“這是拙與巧的結(jié)合。以往的方法是拙的,但拙卻有好處。雖然用數(shù)據(jù)庫很巧,但不實(shí)在。就像一個練武之人,不練馬步,專門練招式是不牢靠的,所以要將兩者結(jié)合起來。”他建議每個學(xué)者在做專題研究的時候,用《申報》來編撰這個研究的工具書。要編出有價值的《申報》史料,資料書是傳至后代,留下真正有價值的東西。每個人除了自己研究外,都編一本專題資料集,就可以使《申報》的研究更全面。

華東師范大學(xué)歷史學(xué)系唐小兵教授做了《申報與左翼文化運(yùn)動》的主題報告。他表示,無論是將《申報》作為近代報紙資料來源,還是探討報館與政治力量的關(guān)系,都會給我們提供很深的啟發(fā)。唐教授回顧了自己與《申報》的淵源,他個人早期的研究對象偏重平津自由主義知識分子,但通過研究《申報》副刊《自由談》,對左翼文化和左翼文化人有了更多的理解。因此,《申報》對他來說是有特殊意義的。他指出認(rèn)識《申報》的角色與功能首先要放在近代報刊三足鼎立的版圖中間,權(quán)且將報刊分為《申報》、《新聞報》代表的商業(yè)型報刊,《大公報》所代表的新聞專業(yè)主義取向的政論報刊以及《中央日報》、《解放日報》為標(biāo)志的黨報三種類型,《申報》是近代中國存在時間最長、發(fā)行量最大而且比較偏市民文化的商業(yè)報刊。1930年代林語堂在美國出版的英文著作《中國新聞輿論史》,對《大公報》與《申報》做了比較,那時候在上海創(chuàng)辦《宇宙風(fēng)》、《論語》和《人間世》等幽默刊物的他對于《申報》和《大公報》有著這樣的臧否:“《大公報》無疑是中國最為進(jìn)步、編輯最佳的中文報紙,而《申報》和《新聞報》則是舊時保守大報的代表,同時也均在編輯最差的報紙之列。兩者的區(qū)別僅在于《申報》的編輯水平差強(qiáng)人意,而《新聞報》則毫無編輯工序可言。不過這兩報卻是當(dāng)今發(fā)行量最大的大報,兩者皆稱發(fā)行量達(dá)到15萬份,但實(shí)際調(diào)查顯示,目前這兩家報紙的發(fā)行量均不到10萬份,而《大公報》公布其發(fā)行量為3.5萬份。由此可見銷量最好的報紙卻是編輯最差的,因?yàn)檫@些報紙都是以廣告作為主體,新聞反而退居其次,僅僅用以填充廣告排完后剩余的零散空間。而編輯水平更好的報紙只能影響較少公眾。當(dāng)然,這種現(xiàn)象是完全正常的。何況,編輯水平不錯的報紙也有問題,通過我們對《大公報》的分析可見一斑。《大公報》的排版、印刷和新聞業(yè)務(wù)水平都無可挑剔,但它卻明顯傾向于迎合一部分受過優(yōu)良教育的受眾。”這自然是林語堂一家之言,或許有可商榷之處,不過也給我們打開了另外一些視角來認(rèn)知和解讀《申報》,即使在1930年代,對《申報》和《大公報》的認(rèn)知也是見仁見智的。

《申報》除了在近代中國史研究中是重要資料,從報紙本身的專業(yè)主義進(jìn)程來對比也是另一種研究視角。《申報》起初是自覺去政治化的商業(yè)報刊,后來開始介入政治,針對國民黨對中共根據(jù)地的圍剿發(fā)表批判性言論,認(rèn)為是國民黨一黨獨(dú)裁的政策導(dǎo)致抗?fàn)幷蔚漠a(chǎn)生。《申報》也援引剛從法國回來的湖南人黎烈文主編“自由談”,吸引了大量左翼文化人比如魯迅、茅盾等左翼作家在報紙上發(fā)表專欄、隨筆,講述貧富兩極狀況,通過文藝來進(jìn)行政治動員。蔣介石對此很不滿,史量才也被殺害。抗戰(zhàn)時沒有跟隨政府內(nèi)遷的《申報》在1945年后自身存在的正當(dāng)性遭受質(zhì)疑,后被國民政府滲透并全面控制,相對于《大公報》,社會影響力下降。從去政治化到介入政治,到最終被政治力量操控,反映了《申報》自身的歷史脈絡(luò)。有個意味深長的問題值得我們思考,在特定時代里,政治力量試圖操縱言論的時候,報館該怎么處理與政治力量的關(guān)系。其實(shí)并不存在完全獨(dú)立的媒體,媒體不可能生存在完全去政治化的真空里,所有媒體都可能小心翼翼地處理與權(quán)力的關(guān)系,來維護(hù)一個有限的表達(dá)空間。這也是《申報》和《大公報》的媒體生命力橫向?qū)Ρ瓤梢粤艚o我們的一個啟示。

《申報》不僅是報紙,還有很多延伸產(chǎn)品,比如《申報月刊》、申報流通圖書館、量才補(bǔ)習(xí)學(xué)校、《讀書生活》雜志等。《大公報》更多是跟北京大學(xué)、清華大學(xué)、燕京大學(xué)、南開大學(xué)等著名學(xué)府以及平津上層知識分子有更多互動,可以說走的是精英主義的報人報國路線;《申報》則服務(wù)于地方、城市和市民階層,更多面向中小知識青年甚至學(xué)徒工等群體,具有獨(dú)特的平民主義特點(diǎn),這也在1930年代的公共輿論里形成南北對峙的有趣對比。唐小兵教授曾在研究中將左翼知識分子分為三種類型:以左聯(lián)黨團(tuán)書記為代表的組織化左翼、以魯迅為精神領(lǐng)袖強(qiáng)調(diào)精神獨(dú)立的左翼,以及注重社會科學(xué)通俗化的左翼知識分子。《申報》主要面向普通大眾講述唯物辯證法和馬克思主義等,比如艾思奇的《大眾哲學(xué)》(1949年之前印刷了48次之多)和柳湜的《街頭講話》就是其中典范,將因?yàn)閭€體生活處境而對政治和社會不滿的中小知識青年都納入讀者群體之中,形成了一個抗?fàn)幉还涣x的“想象共同體”,起到了在都市里進(jìn)行革命動員的作用。

上海社會科學(xué)院的李志茗研究員做了《海上覆歸舟——〈申報〉中的普濟(jì)輪船失事報道》的主題演講。他的報告緣起于此前研究的一個人物:徐定超。徐在一次上海的航運(yùn)事故——普濟(jì)輪船失事中去世,《申報》上有23篇關(guān)于這次事故的報道,他企圖由此作為切入點(diǎn),探討事故是怎么發(fā)生的、過程如何、《申報》怎樣進(jìn)行災(zāi)難報道,徐定超之死輿論有什么反應(yīng)等,但研究的結(jié)果未能如他所愿,如同本來要到這個房間,結(jié)果卻進(jìn)了另一個房間。海難事故發(fā)生后,當(dāng)天上海的西方報刊《文匯報》就做了報道。《申報》第二天跟進(jìn)報道,標(biāo)題為《普濟(jì)輪船失事》,內(nèi)容由五封訪函和上述《文匯報》報道組成。但對于具體遇害人數(shù),各方說法,多有矛盾歧義,宛如羅生門。《申報》從1月6日起每天連續(xù)報道至28日,共23次。沒有提到事故原因、真相、遇難人數(shù)及善后事宜,可不知什么原因《申報》的連續(xù)報道就此戛然而止,很有些虎頭蛇尾。過了20天,《申報》又開始報道與普濟(jì)輪失事有關(guān)的消息。遺憾的是,招商局如何解決善后,給予遇難者家屬說法和賠付,則未見《申報》報道。就此而言,《申報》有關(guān)普濟(jì)失事案的后續(xù)報道也并不完整。普濟(jì)輪船失事,《申報》成功地制造和生產(chǎn)話語,形成不同時段的3個系列的連續(xù)報道33篇,加上零散的相關(guān)報道,應(yīng)該有40篇左右,這些記錄和書寫便是媒介記憶。當(dāng)我們提取和審視這些媒介記憶時,便發(fā)現(xiàn)《申報》的報道都是關(guān)于事故過程或某個側(cè)面的,并且不加甄別地羅列各種信息和說法,魚龍混雜,還時有重復(fù),令人無所適從。有學(xué)者說《申報》是一部極其翔實(shí)的上海城市日志,誠然如此。但要從中尋覓真相,則須花費(fèi)很大功夫,做一番去粗存精、去偽存真的工作,倘若作為史料引用,也要謹(jǐn)慎。《申報》只是信息的搬運(yùn)工,不作對錯判斷,也不核實(shí)真假。如果對其報道不加辨別拿來就用,很可能犯錯。當(dāng)然這與報紙的特點(diǎn)有關(guān),它更多的是承擔(dān)信息傳播的職能,須及時快速,且滿足受眾需求,因此難免主觀片面,良莠不齊。盡管《申報》存在缺點(diǎn)或不足,但有個便利條件是可以自由驛錄外報。這不僅可以補(bǔ)充其內(nèi)容之不足,而且又具有國際性,中西合璧,視角多元,所以享有近代中國資料寶庫之稱的美名。

中共上海市委黨校朱華教授講述他個人利用《申報》的體會與看法,主要包括三點(diǎn):

其一是個人利用《申報》做了哪些工作。首先是史實(shí)考訂方面,在“四一二政變”的相關(guān)研究中,關(guān)于國民黨中央監(jiān)察委員會會議的具體時間與名稱,《申報》的報道提供了關(guān)鍵證據(jù)。第二是上海人名地名的翻譯參考。上海史典籍翻譯,人名、地名回譯是個很費(fèi)時費(fèi)力的事情。利用《申報》,可以很好解決問題,例如上海話與普通話中有歧義的地方,就能夠在《申報》報道中找到對照。這對于上海史研究來說,必不可少。第三,能夠發(fā)現(xiàn)很多有趣的事實(shí),例如晚清的賣官鬻爵價碼,能在報紙中找到確切記載。

其二是研究者個人對《申報》的認(rèn)識。他提到,《申報》的地方社會新聞報道一般比較準(zhǔn)確,假新聞相對罕見。報紙記者會加一些噱頭,但基本事實(shí)是真實(shí)的。涉及政治、軍事的新聞準(zhǔn)確性如何要具體分析,當(dāng)時軍方說假話的比較多,新聞記者未必能搞清楚。此外,該報作為商業(yè)性報紙在政治上比較開放。敏感新聞不用新聞報道出來,轉(zhuǎn)用廣告登載出來也是一種報道策略。華東師大鄔國義教授近年對《申報》首任主筆蔣其章(芷湘)生平的考證發(fā)掘,很有成就。但對民國前期主筆陳冷血(景韓),我們目前還所知甚少。此人地位十分重要。

其三,他認(rèn)為,《申報》的史料價值不能低估,具有檔案不能替代的作用,有些記者甚至成了著名史學(xué)家。所以就這個意義而言,目前在上海史研究中,對于《申報》的利用和發(fā)掘,還有很大提升空間。例如《申報》的社論、評論,大致可以反映出華人精英知識分子的心路歷程,不僅涉及面廣,而且相當(dāng)復(fù)雜。現(xiàn)在的各種分析框架,都很難簡單予以概括。從中不難看出,民族意識、民主意識逐步加強(qiáng)的過程,受到這種觀念熏陶的人越來越多。他提到,想要進(jìn)一步理解中國近代社會的變遷,分階段地讀一些《申報》,多看恐怕是一條比較好的路徑。泛泛而論地讀也可以發(fā)現(xiàn)許多社會進(jìn)化的痕跡,還可以糾正許多片面知識。歷史研究現(xiàn)在很講究方法,工欲善其事,必先利其器。但更重要的是,得把基本史實(shí)弄清楚,只有全面地而不是零碎地掌握史實(shí),研究才會接近真相。

最后,本次座談的特別嘉賓、《申報月刊》主編俞頌華的長孫俞梅蓀(中國政法大學(xué)特聘研究員)談到了家族歷史和《申報》的淵源。首先他講述了祖父俞頌華和《申報》的淵源。申報館一共5層,史量才和俞頌華一起在樓里辦公,涉及俞頌華的三個重要時間點(diǎn):1932年創(chuàng)辦《申報月刊》;1935年擔(dān)任《申報》總主筆;1937年4月俞頌華和記者孫恩霖到延安采訪,與毛澤東徹夜長談。解放后,申報館變成解放日報社,保留了《申報》的歷史淵源,1997年在《申報》創(chuàng)刊125周年之際,恢復(fù)了申報館舊址的使用。俞頌華(1893-1947),1920年10月,擔(dān)任上海《時事新報》和北京《晨報》兩報的特派記者,邀瞿秋白為俄文翻譯,前往蘇俄采訪;1921年5月,俞頌華只身前往德國常駐,采訪歐洲各國,成為我國頭一次走出國門的記者。1924年回國,在商務(wù)印書館《東方雜志》擔(dān)任編輯,成績卓著。1932年1月28日,淞滬抗戰(zhàn)爆發(fā),商務(wù)印書館及其《東方雜志》被日軍飛機(jī)炸毀而停辦,南京民國政府監(jiān)察院院長于右任聘請俞頌華前往南京擔(dān)任監(jiān)察委員,被他謝絕,他堅持繼續(xù)做報人。史量才得知,熱情聘請俞頌華創(chuàng)辦《申報月刊》,兩人志同道合,精誠合作,越辦越好。俞梅蓀指出,目前,國內(nèi)對于俞頌華的研究還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

報告環(huán)節(jié)到此結(jié)束。主持人蔣杰對于各位學(xué)者提到的問題,做了兩個補(bǔ)充。其一是如何把紙本和電子版檢索工具結(jié)合起來。他認(rèn)為,兩種工具都需要,但更應(yīng)該考慮:我們的研究是在哪一個維度?究竟是要做一個詳細(xì)的研究,還是只是查詢核對一條信息。利用《申報》的時候,一定要兩者相結(jié)合。第二個補(bǔ)充是對《申報》的開發(fā)利用即將進(jìn)入第三個時代——即在紙質(zhì)時代、數(shù)字化時代之后的數(shù)據(jù)化時代。他表示目前法國埃克斯—馬賽大學(xué)安克強(qiáng)教授團(tuán)隊已發(fā)開出《申報》語料庫。今后將一些數(shù)字人文工具與此語料庫相結(jié)合,不僅可以大大提高研究的效率,更能碰撞出很多新的研究“火花”。最后,與會專家與線上聽眾進(jìn)行了問答互動,紀(jì)念座談會圓滿落幕。