陸蓓容:約略琵琶商婦怨

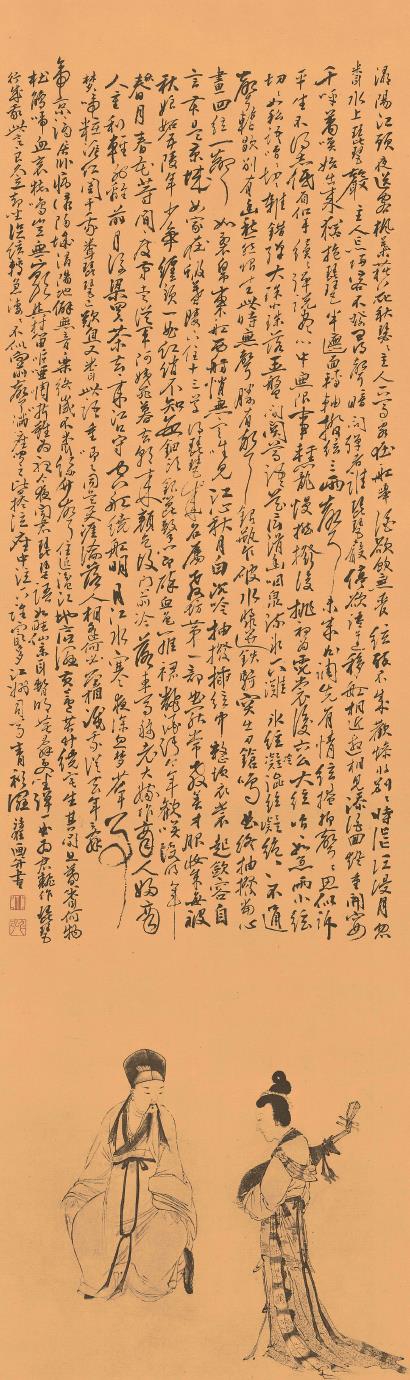

圖1:明 郭詡 琵琶行圖軸

圖2:明 吳偉 琵琶美人圖軸

白居易名篇《琵琶行》,是古代畫(huà)家鐘愛(ài)的題材。以人物為主的一類(lèi)中,故宮博物院所藏《琵琶行圖軸》(圖1)最為知名。

它的作者名叫郭詡(1456-1532),江西人。生活時(shí)代略晚于沈周(1427-1509),又略早于文徵明(1470-1559),與吳門(mén)畫(huà)派的第一代人恰相后先。不過(guò),每個(gè)地區(qū)流行的文化氛圍與價(jià)值觀大不相同,他所選擇的習(xí)畫(huà)道路顯然大異其趣。而且,倘若回到明代的時(shí)空之中來(lái)觀察,那么,他也曾獲得很高的認(rèn)同,至少一度不遜于吳派的同仁。目前關(guān)于郭詡生平經(jīng)歷的記載大多脫胎自其同鄉(xiāng)晚輩陳昌積所作的傳文:他未曾走上求取功名的道路,而是四處游歷,增長(zhǎng)畫(huà)藝,弘治年間曾經(jīng)供職宮廷,后來(lái)又幸免于寧王朱宸濠謀反之亂。

傳記中的郭詡宣稱(chēng),繪畫(huà)的源頭在于真山真水,或者說(shuō),在于人切實(shí)的視覺(jué)經(jīng)驗(yàn)。相形之下,“譜”這種圖樣是低級(jí)的,并不值得參考。他的藝術(shù)實(shí)踐既包括詩(shī)與畫(huà)交織的作品,也有“抱膝、辟谷”這類(lèi)與修行相關(guān)的題材。

許多年前,學(xué)者已經(jīng)指出廣義浙派、江夏派的畫(huà)家,多出于閩北、贛東、皖南的道教流行區(qū),常以“某仙”為字號(hào),彼此風(fēng)格有幾分接近,其中翹楚如吳偉(1459-1508)者,還曾因帝王崇信道教而得到皇室的贊助。自號(hào)“清狂道人”的郭詡,實(shí)在也應(yīng)該屬于這個(gè)群體中的一員。不過(guò),盡管傳記能夠傳遞一些基本的事實(shí),畢竟常常帶有格套化的傳奇意味,不可貿(mào)然輕信。《琵琶行圖軸》當(dāng)真無(wú)所依傍么?

這幅藏于美國(guó)印第安納波利斯藝術(shù)博物館的作品(圖2),也許會(huì)讓觀眾感到一絲驚訝。抱琵琶的女子,與郭詡筆下的潯陽(yáng)商婦姿態(tài)如出一轍,連身上的飄帶、琵琶的頸子方向都大體一致,線條的銳利方折多所接近,只有諸般細(xì)節(jié)不同。這些細(xì)節(jié)包括發(fā)型、衣料與琵琶囊的花樣,以及懷抱琵琶的局部動(dòng)作。不過(guò),但凡討論整體形象,就得暫時(shí)拋下枝節(jié),痛快承認(rèn)這種大面積形似很難出于巧合。如果我們恰巧知道,郭詡的傳文里,還有“是時(shí)江夏吳偉、北海杜堇、姑蘇沈周俱以畫(huà)起名,覽詡畫(huà),莫不延頸愿交焉”的話,便能隱約感覺(jué)到郭詡壓根兒不是孤孤單單地吟游而創(chuàng)作著。撇開(kāi)恭維的浮沫,便能明白這話的本質(zhì):他和同時(shí)的名家多有交流。

他和吳偉生年相近、信仰相同,風(fēng)格亦頗多重疊,兩人一定有過(guò)不少共享的視覺(jué)經(jīng)驗(yàn),這還不是唯一的例子。“享”或“不享”,出于個(gè)體選擇與身份認(rèn)同;誰(shuí)先誰(shuí)后,光明正大還是偷偷摸摸,就不必刻舟以求了。因?yàn)檎l(shuí)也不知道在他們兩位之前,琵琶仕女的主題是不是已經(jīng)變得受歡迎起來(lái);這個(gè)形象的粉本,是不是已經(jīng)小范圍傳播開(kāi)了。

總之,如果說(shuō)《琵琶行圖軸》純出于作者的意匠,便是誤會(huì)了繪畫(huà)這門(mén)技藝。如同詩(shī)人從來(lái)不是在空白的天幕下創(chuàng)作,而是時(shí)時(shí)以自己的妙手去擷取此前的星光;畫(huà)家當(dāng)然也不會(huì)對(duì)著一個(gè)新主題傻下笨功夫,而是深諳移花接木、借力打力的技術(shù)——何況這主題本不一定像我們猜想的那樣新。史料難徵,誠(chéng)然無(wú)法考證吳偉與郭詡究竟誰(shuí)“原創(chuàng)”,誰(shuí)“抄襲”;可一旦意識(shí)到先照搬、后改易的流程原在繪畫(huà)的基本生產(chǎn)模式之中,便能想到:迷戀創(chuàng)新性是我們當(dāng)代人的執(zhí)念,不可總是執(zhí)此描述、想象,甚至夸贊他們。

且放下對(duì)文藝生活的美好想象,暫做一下計(jì)功謀利的市儈人兒,來(lái)討論繪畫(huà)與詩(shī)歌的區(qū)別。古代中國(guó)少見(jiàn)成功的“職業(yè)詩(shī)人”,多見(jiàn)讀書(shū)人學(xué)而優(yōu)則仕,學(xué)不成則做幕僚、做老師、做醫(yī)生、地主或農(nóng)民,同時(shí)“以詩(shī)名”。不錯(cuò),詩(shī)給詩(shī)人帶來(lái)的,常常是名,日久才轉(zhuǎn)化為不可確計(jì)的種種好處。可有一些畫(huà)家,確實(shí)只靠技藝謀生。在這種情形下,一張張畫(huà)要先換成過(guò)日子的銀錢(qián),久后方能變做一位長(zhǎng)期支持的東主,或者響當(dāng)當(dāng)?shù)拿麣猓屔a(chǎn)者衣食無(wú)虞。我想,討論詩(shī)的時(shí)候,不妨將重心先放在寫(xiě)的一面,承認(rèn)它可以只是生活的記錄,而不必永遠(yuǎn)替詩(shī)人抖擻精神,去在意潛在的“廣大讀者”。討論畫(huà)的時(shí)候,倒要視情況來(lái)思考,看它更傾向于解衣盤(pán)礴的創(chuàng)造,還是更加面朝受眾,比較像一件商品。

所謂的“譜”,或可定義為簡(jiǎn)單的形象或結(jié)構(gòu)。它一定有助于復(fù)制和傳播。即便嘴上嫌棄它格調(diào)不高,畫(huà)家的手和腦向來(lái)誠(chéng)實(shí),或多或少資取于茲。在前機(jī)械時(shí)代,復(fù)制又一定不可能精準(zhǔn),會(huì)留下許多寬松的罅隙。學(xué)者們討論蘇州作坊的集體作偽時(shí),早已注意到這一點(diǎn),并提出了一種精彩的推測(cè):同一條產(chǎn)品線上,不同配置的商品,可由客戶(hù)自行選擇。色彩紛呈、花紋精細(xì)的,可能貴一點(diǎn)兒;略具形象,不求嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模蟾乓獌r(jià)稍低。這樣一來(lái),那些罅隙都成了可資利用的空間。換句話說(shuō),盡可以“豐儉由人”。吳偉、郭詡都屬于以技藝謀生的那一類(lèi)人,討論他們的選擇,多少要把這種假說(shuō)考慮在內(nèi)。可是,此處的情況還不只如此。為什么郭詡選擇了這些紋飾,而不是另外一些呢?

兩位畫(huà)家筆下的女子都不能算是寫(xiě)實(shí)。揚(yáng)之水老師教給我:明代女子多戴發(fā)罩,高髻并不常見(jiàn),這樣的發(fā)型大體出自晚期畫(huà)家對(duì)于早期古代女性形象的模式化創(chuàng)造。但郭詡所畫(huà)的那一位,衣紋中有一些似是而非的“團(tuán)窠花”模樣,近于唐風(fēng)而遠(yuǎn)于明式。盡管那所謂的唐韻,也是想象多而實(shí)據(jù)少。這么看來(lái),吳偉草草留白,是因?yàn)樗恍枰凳井?huà)中人出自哪朝哪代;而郭詡添筆之際,心中或有個(gè)模糊的意圖,要讓人相信“她”從唐朝走來(lái)。

討論繪畫(huà)總是因?yàn)榫S度之多而困難重重。純?nèi)粸椴┤∩苾r(jià),或者從細(xì)微處埋藏用心,都是某種極端的設(shè)想,實(shí)際情況常常介于多重可能性之間。幸好,即使這一切分析都無(wú)法坐實(shí),也有辦法說(shuō)明郭詡不是全然偷懶——“不一定總是在線”的原創(chuàng)性,于此悄悄探出了頭。請(qǐng)仔細(xì)比較兩名女子的神情。吳偉筆下那位,只是沒(méi)有笑模樣,嘴角還微微往上。她可以是千千萬(wàn)萬(wàn)擅彈琵琶的無(wú)名女子。可郭詡筆下那位,嘴角已向下扯著,就差沒(méi)哭出來(lái)了,這必定是潯陽(yáng)江頭的琵琶女,撫今追昔,萬(wàn)感幽單。