“該打手心”與“真是鬼話”

一

1991年秋天赴京組稿,拜識了羅孚先生。

此前他在《讀書》雜志寫了一組介紹香港作家的專欄文章,筆名柳蘇,在讀書界更有名。

記得那天上午,我和趙麗雅去北京大學朗潤園張中行先生家,觀賞了張先生的藏畫藏硯,并在張先生家吃了午飯。我們從北大騎車到雙榆樹拜訪了羅孚先生。

羅先生給我的名片上印著史林安,他說在派出所登記的是這個名字。我當時貿(mào)貿(mào)然說了一句:“這么多化名,像搞地下工作的。”

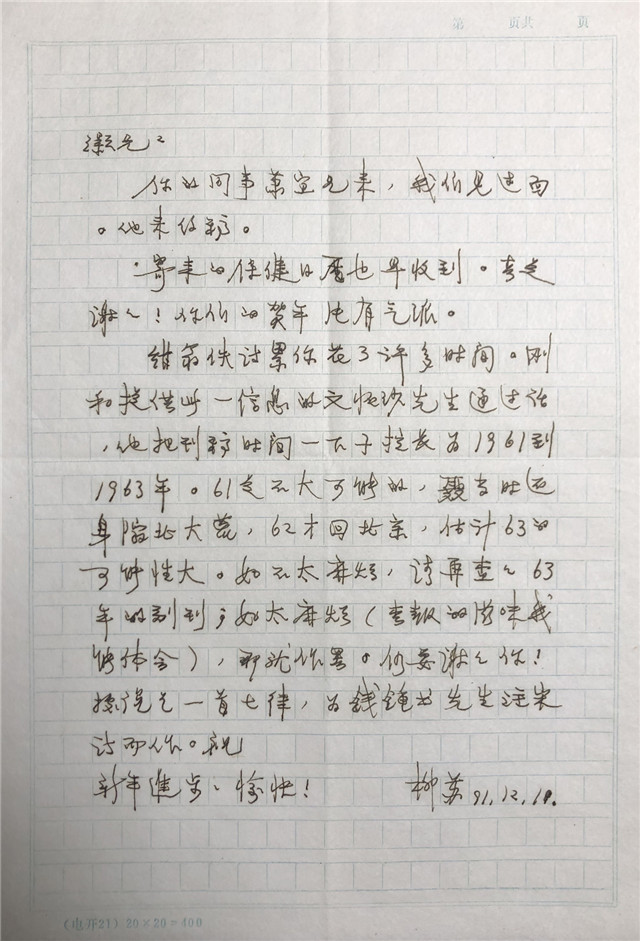

那天羅先生托我回上海后查一下六幾年的《文匯報》副刊,找一首聶紺弩的詩。但是我沒能找到。手頭有當年12月10日羅先生給我的信:

紺翁佚詩累你花了許多時間。剛和提供此一信息的文懷沙先生通過話,他把刊稿時間一下子拉長為1961到1963年。61是不大可能的,聶當時還身陷北大荒,62才回北京,估計63的可能性大。如不太麻煩,請再查查63年的副刊;如太麻煩(查報的滋味我能體會),那就作罷。仍要謝謝你!據(jù)說是一首七律,為錢鍾書先生注宋詩而作。

羅孚1991年12月10日來信

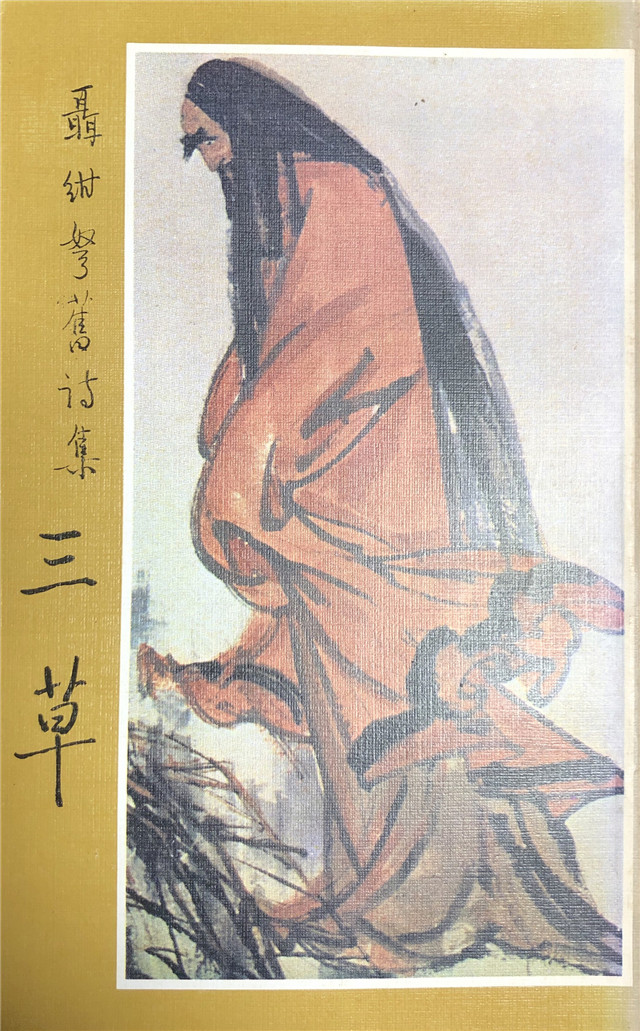

結(jié)果還是沒找到。不久收到羅先生寄來上世紀八十年代初他為聶紺弩在香港出版的詩集《三草》,還訂正了多處錯字。

聶紺弩在香港出版的詩集《三草》

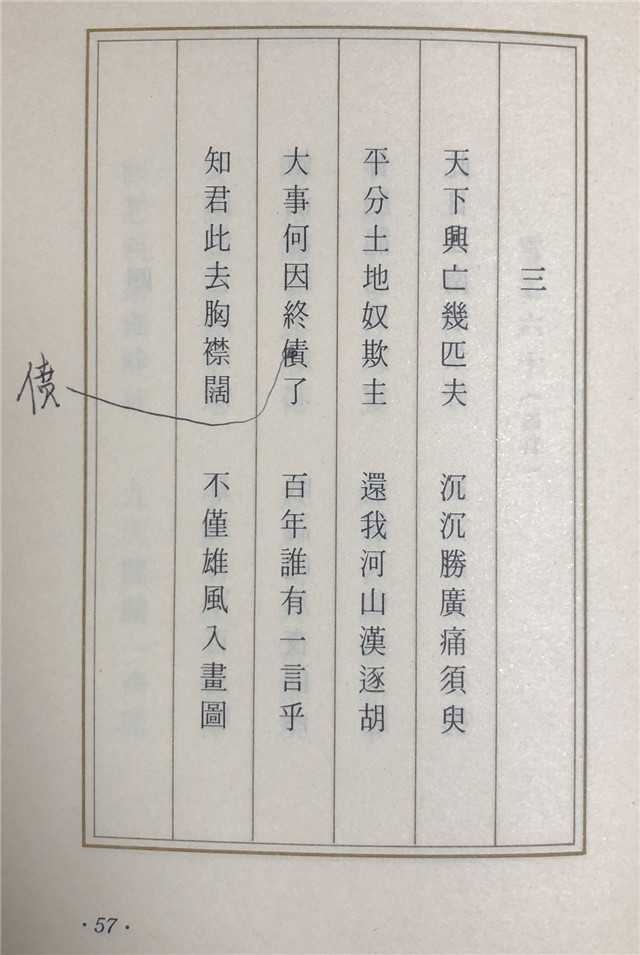

羅孚對錯字的訂正

多年后,羅孚先生寫了一篇《錢鍾書與聶紺弩》,刊在2000年1月號的《萬象》上。原來1998年,北京有位先生在香港報人高旅的遺物中找到了聶紺弩歷年寫給他的信札和六十八首佚詩,其中就有羅先生托我尋找未獲的那首,題為《題〈宋詩選注〉并贈作者錢鍾書》:

詩史詩箋豈易分,奇思妙喻玉繽紛。倒翻陸海潘江水,淹死一窮二白文。真陌真阡真道路,不衫不履不頭巾。吾詩未選知何故,晚近千年非宋人。

羅先生在文中介紹,據(jù)文懷沙說,聶紺弩在他家看到錢鍾書送他的詩,其中有“非阡非陌非道路”(用《南齊書·張融傳》典),亦狂亦俠亦溫文(用龔定庵句)一聯(lián),第二天就送來了這首七律。而據(jù)聶紺弩當時寫給高旅的信,錢鍾書頗為欣賞聶詩,還送他一頂“高帽子”。羅孚引述的聶紺弩致高旅的信,后來都收錄在《聶紺弩全集》第九卷“序跋·書信”中(武漢出版社,2004年2月)。聶紺弩1961年底給高旅的信中說,他讀了不少清人的詩集,“所有這些人的詩,都不及王夫子兩句:‘六經(jīng)責我開生面,七尺從天乞活埋。’這兩句是錢鍾書為我贈他詩,謂我詩可與此二句相當而為我誦出的。這是高帽子,且不管它。就這兩句,是以上諸人都做不出的”(228頁)。

錢鍾書送出的這頂高帽子,聶紺弩還是很受用的,頗有些得意。羅孚在文章中說,后來聶紺弩在《春夜詣邇冬乞定吟草》一詩中,就有“七尺非天能活埋”之句;在后寫的《答鍾書》一詩中,又有“生面六經(jīng)匪所思”之句。

高旅原名邵元成,字慎之,當時在香港《文匯報》編副刊,可能將聶紺弩的詩刊發(fā)在香港《文匯報》上,而文懷沙誤記成上海《文匯報》,我當然找不到。羅孚寫過一篇《高旅和聶紺弩》,收在香港天地圖書公司2007年出版的散文集《文苑繽紛》中。上面提到羅孚在香港為聶紺弩出版的詩集《三草》,也是高旅寫的序言。

二

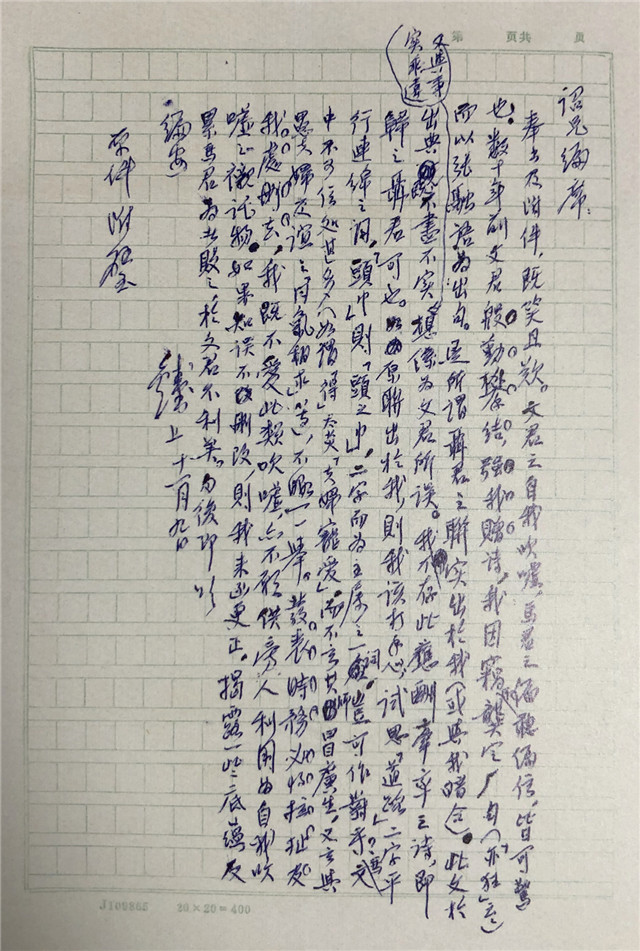

就在羅孚先生托我尋找聶紺弩贈錢詩的前一年,已經(jīng)有人發(fā)現(xiàn)了這首詩,并寫成文章投給上海《解放日報》。副刊編輯陳詔將文章寄請錢鍾書審閱,錢鍾書的回信原件出現(xiàn)在2018年西泠印社的春季拍賣會上:

詔兄編席:

奉書及附件,既笑且嘆。文君之自我吹噓,馬君之偏聽偏信,皆可驚也。數(shù)十年前文君殷勤攀結(jié),強我贈詩,我因竊取龔定廠句(“亦狂”云云)而以張融語為出句。是所謂聶君之聯(lián)實出于我(或與我暗合)。此文于出典既不盡不實,又與事實乖違,想系為文君所誤。我不存此應(yīng)酬牽率之詩,即歸之聶君可也。如原聯(lián)出于我,則我該打手心也;試思“道路”二字平行連綿之詞,“頭巾”則“頭之巾”,二字而為主屬之一詞,豈可作對乎?馬文中不可信處甚多(如謂“得”太炎“夫婦寵愛”,而不言其師冒廣生,又言與愚夫婦交誼之“同氣相求”等),不暇一一舉。發(fā)表時務(wù)必將拉扯及我處刪去,我既不愛此類吹噓,亦不愿供旁人利用為自我吹噓之襯托物。如果知誤不刪改,則我來函更正,揭露一些底蘊,反累馬君為者敗之,于文君不利矣。匆復,即頌

編安

錢鍾書上 十一月九日

原件附璧

錢鍾書對陳詔的回信

據(jù)信封郵戳,為1990年11月20日。信中提到的“馬君”,不知何人,那篇文章應(yīng)該也沒有刊出。陳詔去年12月剛?cè)ナ溃鲜兰o九十年代我和他曾有往來,當時不知,現(xiàn)在更無從詢問了。從錢鍾書的回信可以看出,聶詩中“真陌真阡真道路,不衫不履不頭巾”,雖出于錢贈文詩中的“非阡非陌非道路,亦狂亦俠亦溫文”,但錢卻認為“頭巾”并不能對“道路”,如果是他寫這樣的詩句,“則我該打手心也”。錢鍾書贈文懷沙詩全篇,似不曾見發(fā)布。

錢鍾書在送出高帽子的同時,往往會暗藏著打手心。聶紺弩應(yīng)該不會知道錢的微詞。他對錢鍾書還是很佩服,他給高旅的信中有“海內(nèi)以博學知名者為錢鍾書”,給舒蕪的信中說:“我不會欣賞主要指藝術(shù)造詣和淵源之類,如錢鍾書所談?wù)摺薄S幸馑嫉氖?977年2月2日給舒蕪的信,聶紺弩說:

錢鍾書能一眼看出某人所作出自某人,據(jù)我的經(jīng)驗,也只是信口而出。他說我的詩得力于黃道周,真是鬼話。明末姓黃的我知道一個黃星周和他的一首詩,就是你介紹的那一首,后來又在民【明】末遺民集中碰到過(還碰到幾個桐城老鄉(xiāng))。至于黃道周,遠不如李卓吾、金圣嘆那么熟悉,幾乎連有沒有此公也不知道。錢公真是讀了一肚子詩,裝滿了一肚子統(tǒng)緒之類,見到誰的詩就能立刻看出它像誰的什么,這自然是一種本事,但要以之論盡天下,卻很有危險的。(《聶紺弩全集》第九卷380頁)

“真是鬼話”幾乎像暗暗回應(yīng)了“該打手心”,雖然提前說了十幾年。