細(xì)讀“喜劇”:幽默,當(dāng)下性,及更寬廣的文學(xué)可能

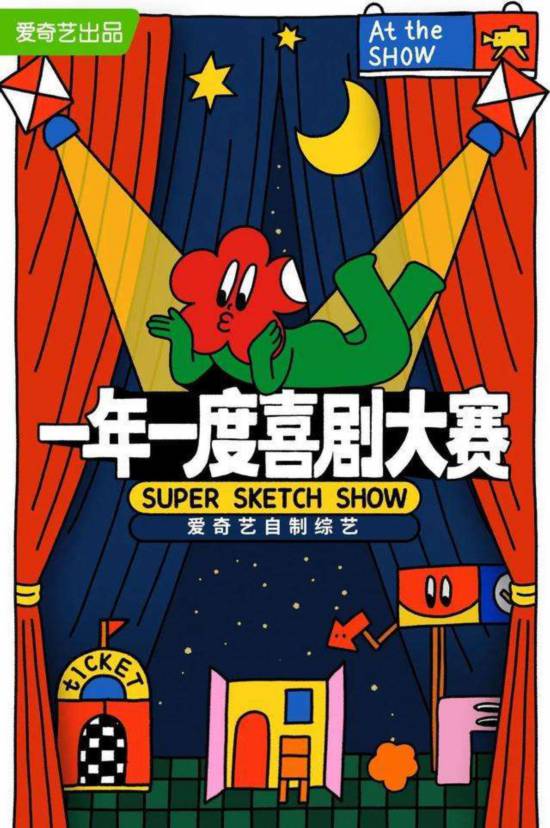

近年來,喜劇類綜藝節(jié)目越發(fā)受到觀眾的喜愛。歲末年初,名為《一年一度喜劇大賽》(以下簡稱《喜劇大賽》)的網(wǎng)絡(luò)綜藝的熱度持續(xù)飆升,不僅深受廣大網(wǎng)友的追捧,還得到業(yè)內(nèi)人士的稱贊。節(jié)目中,不同類型的原創(chuàng)喜劇作品同臺亮相,既讓眾多不為人知的優(yōu)秀演員綻放光彩,也充分展現(xiàn)了臺前幕后的創(chuàng)作過程,特別是給予創(chuàng)作者足夠的尊重。在我看來,《喜劇大賽》在眾多喜劇類節(jié)目競相播出的前提下能夠脫穎而出,很大程度上是因?yàn)閷ο矂?nèi)容和形式的全新探索,更充分體現(xiàn)了喜劇作品在互聯(lián)網(wǎng)時代發(fā)生的新變——不僅發(fā)揮了喜劇特有的娛樂“笑果”,也讓觀眾看到不同以往的喜劇作品,擁有更多新質(zhì),啟發(fā)更多人思考。

喜劇的時代性

眾所周知,喜劇的魅力在于帶給觀眾歡樂,讓觀眾由衷地發(fā)笑,但真正能做到其實(shí)并不容易,因?yàn)橄矂”竞捅硌莸囊蠛芨撸延^眾逗笑需要精心的設(shè)計和出色的表演。并且,笑聲雖然看似是自然而然的生理反應(yīng),但實(shí)際上帶有明顯的社會行為。這意味著喜劇受制于社會文化的選擇。馬克思說道:“黑格爾在某個地方說過,一切偉大的世界歷史事變和人物,可以說都出現(xiàn)兩次。他忘記補(bǔ)充一點(diǎn):第一次是作為悲劇出現(xiàn),第二次是作為笑劇出現(xiàn)。”在這里,笑劇乃是歷史性地告別悲劇的諷刺性喜劇,發(fā)生在舊時代結(jié)束而新時代開啟的時刻。作為蘊(yùn)含歷史性的美學(xué)范疇,喜劇建立在自信滿滿的新社會對舊制度的無情批判的基礎(chǔ)上,或者說是用來諷刺和告別陳舊腐朽的舊事物的肯定性力量。因此,喜劇在諷刺和批判的同時,也暗含了對未來建立新秩序的蓬勃信心。

從這個角度說,中國喜劇的發(fā)展同樣呈現(xiàn)出高度時代化的特征。不同時代有不同的喜劇。新中國為凸顯“工農(nóng)兵”在贏得文化領(lǐng)導(dǎo)權(quán)后如何在趣味、情感和審美上確立自身的普遍性,故而對喜劇的改造不僅要嘲笑舊社會的腐朽,更要呈現(xiàn)對新社會的美好希望。改革開放初期,馬季、姜昆、馮鞏等人延續(xù)新中國改造的新相聲,以嬉笑怒罵的方式承擔(dān)著針砭時弊的功能。陳佩斯和朱時茂的小品則隱約表達(dá)了改革開放以來中國社會發(fā)生的變動。1990年代以來,趙麗蓉、趙本山等人的小品借鑒話劇藝術(shù),更多表現(xiàn)市場經(jīng)濟(jì)下的小市民階層的觀念和做法,以更加通俗化的方式贏得觀眾的喜愛,成為春晚舞臺上必不可少的大戲。而在近些年,以沈騰為代表的“開心麻花”取代了“東北喜劇”,成為新世紀(jì)以來最成功的商業(yè)喜劇品牌。它把時下發(fā)生的社會熱點(diǎn)結(jié)合到作品中,尤其擅長撩撥普通人的敏感神經(jīng),而成為都市職場白領(lǐng)娛樂消遣的快餐文化。

新世紀(jì)以來,隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和各大視頻平臺的崛起,原本作為舞臺藝術(shù)的喜劇逐漸從電視熒屏轉(zhuǎn)移到電腦屏幕中來。特別是網(wǎng)絡(luò)綜藝的興起真正實(shí)現(xiàn)了喜劇從舞臺到屏幕的轉(zhuǎn)型,比如《我為喜劇狂》《笑傲江湖》《歡樂喜劇人》《脫口秀大會》《一年一度喜劇大賽》。這些網(wǎng)絡(luò)綜藝的興起將此前主要集中在晚會舞臺上演出的小品,轉(zhuǎn)變?yōu)槿藗兛梢噪S時隨地通過電腦或手機(jī)屏幕觀看的內(nèi)容上更具普適性的喜劇作品。更重要的是,互聯(lián)網(wǎng)時代的喜劇不僅讓自身“破圈”,也使喜劇本身的特性發(fā)生變化。從這個角度說,《喜劇大賽》充分體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)時代喜劇作品在風(fēng)格、內(nèi)容和形式上的嬗變。

互聯(lián)網(wǎng)時代的喜劇嬗變

這種變化首先體現(xiàn)在,傳統(tǒng)的舞臺喜劇轉(zhuǎn)變?yōu)槿缃裢ㄟ^移動終端觀看的“屏幕喜劇”。這不僅是觀看方式的變化,更意味著喜劇作品自身呈現(xiàn)風(fēng)格的轉(zhuǎn)型。和傳統(tǒng)喜劇或小品不同,“屏幕喜劇”借助大量影像化的方式呈現(xiàn)喜劇。以《喜劇大賽》中直接晉級的《水煮“三結(jié)義”》為例。這個改編自三國經(jīng)典故事的作品,開始于三個年輕人因打籃球引發(fā)的矛盾,而后經(jīng)由畫外音轉(zhuǎn)移到對歷史故事的全新改編,并以看似夢境的方式呈現(xiàn)。盡管這種處理方式主要考慮到經(jīng)典改編可能帶來的爭議,但由于明顯帶有平行蒙太奇的剪輯效果而使作品帶有古今對照的互文含義。在場景迅速轉(zhuǎn)換之后(這顯然也是舞臺劇無法做到的),以特寫鏡頭的方式依次對準(zhǔn)劉關(guān)張三人的面目,將他們帶有卡通感的面部形象呈現(xiàn)給觀眾。隨后在劇情展開的過程中,也毫不吝惜地給這種“表情包”式的妝容以滿屏特寫的形式呈現(xiàn)。這種充滿“上鏡頭性”的剪輯方式已經(jīng)改變了舞臺喜劇的場面調(diào)度,而是以更適合屏幕觀看的影像風(fēng)格的方式呈現(xiàn)。再如,《三狗直播間》將兩位主持人的直播畫面和提詞器上的文字依次呈現(xiàn),以交叉剪輯的方式形成前后反差的對比,從而獲得反諷的藝術(shù)效果。隨后的畫面在直播間與場外記者間來回切換,就更加具有明顯的電影剪輯的構(gòu)圖模式。《臺下十年功》的結(jié)尾,鏡頭由遠(yuǎn)及近緩慢推至墻上的京劇照片,以無聲的方式收尾,也具有很強(qiáng)的鏡頭感。顯然,《喜劇大賽》的作品雖然是在舞臺的有限空間中演出,但其實(shí)已經(jīng)通過鏡頭的切換實(shí)現(xiàn)了二次編排。這種影響已經(jīng)不限于作品的接受層面,而是喜劇本身為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的媒介特性而發(fā)生的直接變化。

這種變化也影響了喜劇作品風(fēng)格的嬗變,這就解釋了《喜劇大賽》為何選擇以素描喜劇(sketch)為主要表現(xiàn)風(fēng)格而兼容其他類型的原因。和傳統(tǒng)喜劇講究“起承轉(zhuǎn)合”的“慢熱”模式不同,素描喜劇擅于抓住某個核心點(diǎn)反復(fù)拆解,并且逐層深化乃至最后反轉(zhuǎn),在有限時間里濃縮關(guān)鍵劇情,通過密集的橋段和包袱引人入勝,再配合演員夸張的動作表情和鏡頭快速的切換,將現(xiàn)場氣氛推向高潮,讓觀眾短時間內(nèi)迅速入戲。開場的《互聯(lián)網(wǎng)體檢》就充分體現(xiàn)出素描喜劇的諸多特點(diǎn)。作品以人們在網(wǎng)絡(luò)視頻平臺中常見的各種問題為核心,通過體檢的形式,先后圍繞購買會員、下載APP、購買加速包、關(guān)閉彈窗廣告、超前點(diǎn)映、直播帶貨等依次展開,在環(huán)環(huán)相扣中生動展現(xiàn)了人們在互聯(lián)網(wǎng)遭遇的種種哭笑不得的體驗(yàn)。事實(shí)上,這種素描喜劇的敘事模式與當(dāng)下人們?nèi)找娉撩缘亩桃曨l密切相關(guān),甚至很大程度上符合短視頻追求的短平快的語法規(guī)則,即如何在最短時間內(nèi)吸引觀眾的眼球。從這個角度說,喜劇作品風(fēng)格的嬗變與上述“屏幕喜劇”的媒介特性有著內(nèi)在的關(guān)聯(lián)。

不僅是《互聯(lián)網(wǎng)體檢》,包括《偶像服務(wù)生》《網(wǎng)暴清除者》《時間都去哪了》《熱搜預(yù)定》都涉及互聯(lián)網(wǎng)題材,且大多突出網(wǎng)絡(luò)帶給人們的負(fù)面影響,讓觀眾在笑聲中反觀自己的生活。比如《時間都去哪了》聚焦社交軟件在不知不覺中偷走了我們的時間這個主題,引起現(xiàn)場觀眾的強(qiáng)烈共鳴。這個作品將微信、微博、抖音等社交軟件擬人化,把它們的網(wǎng)絡(luò)特性通過肢體語言表現(xiàn)得淋漓盡致。《偶像服務(wù)生》借應(yīng)聘服務(wù)員模仿偶像練習(xí)生的選秀節(jié)目,進(jìn)而諷刺當(dāng)前娛樂圈亂象。有趣的是,這個節(jié)目本身也充滿著綜藝感。演員不僅把應(yīng)聘面試變成選秀節(jié)目的唱跳,更是使用大量網(wǎng)絡(luò)流行的“梗”來諷刺娛樂明星和粉絲文化,讓深諳娛樂文化的年輕人深有同感,比如“內(nèi)娛完了”“回鍋肉”“私生粉”“姜還是老的rua”等等。這些都表明喜劇作品深刻打上互聯(lián)網(wǎng)的烙印。而且,這種烙印既表現(xiàn)在作品的題材內(nèi)容上,也直接影響了作品的表現(xiàn)形式和呈現(xiàn)方式。總之,《喜劇大賽》體現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)時代喜劇的典型特征。

“短平快”的時代依然需要幽默與深刻

《喜劇大賽》讓我們重新思考喜劇的含義。這檔節(jié)目將自身定為喜劇而非小品,意在打破喜劇所要遵循的程式規(guī)則,因此節(jié)目中的作品在素描喜劇的基礎(chǔ)上也融合了漫才、音樂劇、默劇,甚至傳統(tǒng)曲藝等多種藝術(shù)形式。節(jié)目宣稱的“沒心沒肺,快樂加倍”的宗旨,直接源于馬東說的“主要以笑為核心表現(xiàn)形式的都是喜劇”。這種觀念的更新既在手法上拓展了喜劇的表現(xiàn)形式,也告別了傳統(tǒng)喜劇寓于道德訓(xùn)誡的教育功能。簡言之,喜劇最重要的作用就是引人發(fā)笑,而除此之外的其他功能則是充分不必要條件。有趣的是,在首期播出的《三狗直播間》的點(diǎn)評環(huán)節(jié),這種“狗坨子”風(fēng)格的作品引起了“領(lǐng)笑員”之間的爭論。與前者認(rèn)為發(fā)笑本身就意味著作品的成功不同,后兩者卻認(rèn)為這種風(fēng)格偏離了戲劇的意義,反而更期待他們回歸到戲劇的舞臺中來。類似的作品如《父親的葬禮》雖然也有些無厘頭的感覺,但經(jīng)過葬禮上父親生前“好友”的幾番上陣,尤其是當(dāng)兒子最后喊出“土星在公轉(zhuǎn),母親在自轉(zhuǎn)”時,作品想要傳達(dá)的親情主題卻也在荒誕之中隱約顯現(xiàn)出來。雖然觀眾在初次看劇時難以立刻抓住劇情的邏輯,但并不妨礙它仍然是好作品。由此看來,雖然喜劇的外延得到拓展,但優(yōu)質(zhì)喜劇仍有其藝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——不僅是好笑,也要在藝術(shù)性或思想性上有所深化。

從藝術(shù)性的角度看,《這個殺手不大冷》可謂優(yōu)秀之作。這個作品不僅劇本寫得出色,更充分發(fā)揮了演員在舞臺上的精湛調(diào)度。劇中的殺手原本要?dú)⑺蕾u唱的吉他歌手,但在歌手不斷的引導(dǎo)下,反而激發(fā)了對音樂的熱愛,致使自身成為獵物。巧妙的是,伴隨著兩人支配地位的反轉(zhuǎn),演員的走位也隨之發(fā)生改變:起初是殺手高高在上,歌手呈跪地姿勢束手就縛;隨著歌手的音樂響起,兩人逐漸在歌唱中處于對等位置;最后則是歌手站立于舞臺制高點(diǎn),反客為主地馴服了殺手。作品充分利用了殺手對音樂的感性這個看點(diǎn),在不知不覺中顛倒了兩人所處的心理和空間位置關(guān)系,充滿戲劇的張力。

在我看來,獲得最受行業(yè)矚目獎的《笑吧,皮奧萊維奇》不僅在藝術(shù)形式上趨于完美,而且在主題的深刻性上別出心裁,堪稱《喜劇大賽》中教科書級別的喜劇。在極端條件下,當(dāng)搞笑變成就地正法的重罪而明令禁止,兩位主角借拯救皮奧萊維奇來誓死捍衛(wèi)笑的權(quán)利。盡管依舊采用素描喜劇的類型,但由于融合了二人轉(zhuǎn)、掉凳兒、諧音梗、抖包袱等喜劇元素,該劇將傳統(tǒng)曲藝融于戲劇之中。兩人在與審查者的不斷周旋中小心翼翼地避免搞笑的可能。但他們最后還是大聲地講出笑話,在從容赴死中以生命捍衛(wèi)笑的權(quán)利。此時對方的全面戰(zhàn)敗,宣告著禁令的結(jié)束,就連審查者也發(fā)出了最后的笑聲。《笑吧,皮奧萊維奇》被稱為“獻(xiàn)給喜劇人的情書”。這個作品與其說是對“禁笑令”的諷刺,不如說是對人生來自由的捍衛(wèi)。當(dāng)笑成為信仰,它捍衛(wèi)的就不只是笑的權(quán)利,更是通過笑來諷刺和對抗即將覆滅的腐朽之物——這也回應(yīng)了上述馬克思對喜劇的理解。

很多時候,喜劇作品真正打動我們的不只是好笑的包袱,甚至也不只是精巧的設(shè)計或者精湛的表演,而是在笑聲中觸及到人內(nèi)心的想法,在引人發(fā)笑的同時帶給人五味雜陳的感受。在觀看《喜劇大賽》的過程中,那些精心設(shè)計的喜劇元素固然能讓我們很快入戲,但真正令人回味的還是作品里那些感人的瞬間——《最后一課》中,老師看到最優(yōu)秀的學(xué)生成了密室逃脫的“喪尸26號”,卻依然說著“演得真好”的神情;《臺下十年功》里,參加選秀節(jié)目的“大我”,依然滿眼含淚卻無比堅定地唱著他熱愛的京劇選段;還有戲外自稱為“腰部演員”講述因無戲可拍而即將放棄的落淚時刻……所謂戲如人生,這些帶有自傳性的作品不僅源于創(chuàng)作者自身的經(jīng)歷,更以其現(xiàn)實(shí)感得到觀眾特別是年輕觀眾發(fā)自內(nèi)心的共鳴。

互聯(lián)網(wǎng)時代的喜劇固然有其適應(yīng)性的嬗變,但依然有著不變的內(nèi)核,即憑借其藝術(shù)性和思想性來打動觀眾——如果說前者因媒介技術(shù)改變了喜劇的形態(tài),那么后者則是喜劇得以持續(xù)的關(guān)鍵。畢竟,優(yōu)質(zhì)喜劇作品必不可少的是優(yōu)秀的劇本、出色的表演和精巧的舞臺效果。這也使得我們重新思考“泛文學(xué)”時代的文學(xué)性:盡管純文學(xué)內(nèi)部越來越走向圈層化的結(jié)構(gòu),但以敘事為核心的文學(xué)性卻在喜劇(包括影視、脫口秀乃至劇本殺等游戲)中得以“破圈”。批評家李敬澤說:“什么是文學(xué)性,它在哪里?在一個時代的生活、感性、想象、話語和思想中,那個文學(xué)的幽靈文學(xué)的風(fēng)如何閃現(xiàn)和吹動,我覺得這是比文體、文類等等更為根本、更為緊要的問題。這個時代需要我們發(fā)現(xiàn)和發(fā)明新的文學(xué)性,需要打開城邦的門,走到廣闊的原野上去。”沒有必要指責(zé)今天的人們不關(guān)心文學(xué),因?yàn)槲膶W(xué)自身的形態(tài)結(jié)構(gòu)正發(fā)生著變化:文學(xué)不僅不再局限于純文學(xué),也不再是靜態(tài)的客體對象或文本結(jié)構(gòu),而是日常生活中隨時發(fā)生的動態(tài)事件。無論如何,我們應(yīng)當(dāng)以更開放和包容的視野重新理解文學(xué)與文學(xué)性。