曹雪芹:傳神文筆足千秋

曹雪芹(1715—1763)是我國偉大的文學(xué)家,也是借助于文學(xué)形象傳達(dá)了深刻見解的思想家。關(guān)于他的生平記載,可靠的文獻(xiàn)依據(jù)并不多,民間筆記的記述則多有矛盾之處。但是,“世遠(yuǎn)莫見其面,覘文輒見其心”(《文心雕龍·知音》),有一本百科全書般的《紅樓夢》存在,我們則可以“沿波討源,雖幽必顯”(《文心雕龍·知音》),實現(xiàn)與作者的心靈對話,體悟作者對百年興變的哲思寄托。

當(dāng)下,“紅學(xué)”已成為一門獨(dú)立的學(xué)科,有自己獨(dú)特的學(xué)科對象、學(xué)科方法以及學(xué)術(shù)話語,充分展現(xiàn)了中華文化獨(dú)有的智慧、氣度、理念、神韻。《紅樓夢》已當(dāng)之無愧地成為民族文化的一張亮麗名片,曹雪芹亦如一顆明星,在文學(xué)藝術(shù)的星空中熠熠生輝。

曹家興衰

1715年初夏,曹雪芹誕生。他的誕生地是“昌明隆盛之邦”的南京。

南京江寧織造府崢嶸軒峻,在紅燭高照、金碧輝煌的大堂中,一家老少滿懷期待,期盼著一個新生命的誕生。不幸的是,三個月前,孩子的父親曹颙就已去世。此刻,在全家充滿驚喜的目光中,迎來了一個男孩的誕生。此時,大堂外后花園子里的樹木山石,彌漫著蓊蔚茵潤之氣,天上下起了小雨,夾帶著微風(fēng),雨絲纏綿,隨風(fēng)成片。

曹雪芹滿月后數(shù)日,六月初三,被皇帝欽點(diǎn)繼任江寧織造的叔父曹頫上奏:“連日時雨疊沛,四野霑足。”此即曹雪芹名霑的機(jī)緣。天時可否帶來地利與人和,帶來一個家族命運(yùn)的轉(zhuǎn)變,成為人們心中的懸念。曹霑的“霑”字取《詩經(jīng)·小雅·信南山》中“既優(yōu)既渥,既霑既足,生我百谷”一句,有“世霑皇恩”之意。

曹雪芹的曾祖、祖父等,都是皇上康熙欽點(diǎn)的江寧織造。這個家庭與當(dāng)時特定的政治、文化、詩禮、文士、戲曲等社會狀況有著復(fù)雜關(guān)系。

曹家原本是明朝駐守遼東的下級軍官家庭,被清軍俘虜后,自遼東“從龍入關(guān)”,實際上是由明入清,從此由漢人社會進(jìn)入旗人社會。到北京后,曹家入內(nèi)務(wù)府,曹璽供職侍衛(wèi),曹家定居北京。這是曹家入清后興盛的起點(diǎn)。從康熙二年(1663)曹璽出任江寧織造到雍正六年(1728)曹頫獲罪抄家,再到這次回京,已過去65年。其間,曹寅曾在康熙二十三年(1684)到二十九年(1690)回京居住6年。

回首歷史,中國不會再有第二個這樣特殊的家族了。曹家既是包衣奴才,又是欽點(diǎn)大臣;既靠武功立家,又是詩禮簪纓之族。曹家高祖曹璽被皇上重用,領(lǐng)江寧織造。去世后,其子曹寅接任江寧織造。江寧織造在康熙帝的垂顧之下,居然成了曹家世襲的職務(wù)。而此時的曹寅,已經(jīng)不是一個普通的六品織造了。他作為因多次接駕有功得到升遷的三品官階的大臣,可以和康熙皇帝說任何話:官場觀察、世風(fēng)民俗、文人士子、演劇印書、遺民隱士等,超出了皇帝和當(dāng)?shù)刈罡叩胤焦賳T的關(guān)系。兩人之間的通信、往來應(yīng)答,無不默契,達(dá)到了無話不談、心領(lǐng)神會的地步。話題時而私密,時而閑淡輕松,閱讀完或當(dāng)即銷毀,或轉(zhuǎn)交要署議處保存。

可是這個大家族,如今卻處于風(fēng)雨飄搖之中。不要說家族中人丁不旺,需要過繼至親晚輩才能延續(xù)世職;就是和皇上的親密關(guān)系,也隨著祖父曹寅去世、新皇雍正即位,慢慢失去了:曹頫不能匯報皇帝想知道的事,皇帝也看不上這個織造的辦事能力。這意味著曹家難以再擔(dān)此重任,江寧織造的世襲制即將終結(jié)。果不其然,在一片驚恐之中,壞消息一個接著一個地傳來,先是雍正帝親自催促曹家還清前任織造任上的虧空;再是進(jìn)一步清查賬目又發(fā)現(xiàn)新的巨額欠款;再是接到曹頫在山東騷擾驛站、勒索財物的報告。于是,老賬新賬一起算,煊赫六十余年的江南曹家被雍正皇帝抄家問罪。忽興忽滅,榮枯無定,萬般世事,轉(zhuǎn)瞬即逝,這個猶如閃電的家族仿佛只是人們面前耀眼的幻影。

雍正六年(1728),曹家遷至北京。遷京之前所經(jīng)歷的抄家,可謂驚天巨變,全家人有的被枷號,有的被變賣驅(qū)散,江南金陵百來口人家的大家族,星散各處。這對13歲從“花柳繁華地、溫柔富貴鄉(xiāng)”來的曹雪芹而言,將是怎樣一種星河倒懸、刻骨銘心的記憶!

到京城之后,全家在蒜市口局促的十七間半平房中落腳,驚恐之余,只能小心翼翼地茍且偷生,“豈知家遭消索,數(shù)年來更比瓦礫猶賤”。至乾隆八年(1743),曹家徹底落敗。關(guān)于這一點(diǎn),曹寅的朋友在回憶、追念故交的詩文中已有所透露。詩人屈復(fù)寫了一首懷念曹寅的詩:“直贈千金趙秋谷,相逢幾度杜茶村。詩書家計俱冰雪,何處飄零有子孫?”(《曹荔軒織造》)趙秋谷即趙執(zhí)信。趙執(zhí)信與曹寅、洪昇等人皆為好友。康熙年間,趙執(zhí)信受洪昇《長生殿》文字獄的影響被罷官,后被曹寅邀請至金陵游玩。曹寅了解到趙執(zhí)信家計艱難,便慷慨恭送其一千兩銀子。屈復(fù)在這里懷念曹寅,就是對他禮賢下士關(guān)懷落魄文人高尚情操的一種推崇。一個如此詩書傳家、積善積德的家族,現(xiàn)在卻是“子孫飄零”,怎不令人感慨系之,扼腕長嘆。曹氏偌大一個家族,即使回到北京,家族中有其他位高、身尊、權(quán)重的至親,但曹家安富尊榮的故事也難以再續(xù)。

此后,曹雪芹曾到右翼宗學(xué)任職。乾隆十三年(1748)前后,他開始與敦敏、敦誠兄弟結(jié)交,成為契友。敦敏有“昔年同虎門,聯(lián)吟共結(jié)社”(《吊宅三卜孝廉》),敦誠有“宴集思疇昔,聯(lián)吟憶晦明”(《聞迪集》)的詩句,見出其趣味相投。曹雪芹在詩句中被描繪為:“當(dāng)時虎門數(shù)晨夕,西窗剪燭風(fēng)雨昏。接?倒著數(shù)君傲,高談雄辯虱手捫。”帶著無數(shù)的疑問,帶著對于家族命運(yùn)的思考,帶著對昔日江南繁華生活的回憶,曹雪芹于乾隆九年(1744)開始了《紅樓夢》的創(chuàng)作。一邊寫,一邊改;一邊自我否定,一邊不斷深入,愈改愈奇,有如神助,欲罷不能,漸漸有了鴻篇巨制的模樣。乾隆十九年(1754),《紅樓夢》抄本開始在京城流傳,并開始被評閱評批,評閱評批者的署名有脂硯齋、畸笏叟等。

乾隆二十七年(1762),寒冷的冬季里,曹雪芹因愛子夭亡,不勝悲痛,于暗夜沉沉的除夕凄然病逝。葬后,其續(xù)娶的“新婦”孑然飄零,不知所終。

百年望族,在曹寅一支,至曹雪芹一輩,身后卻是“白茫茫大地一片真干凈”。猶如《紅樓夢》中的賈府,“賈政還欲前走,只見白茫茫一片曠野,并無一人” 。

創(chuàng)作《紅樓夢》

乾隆九年(1744),曹雪芹年近30歲,開始了《紅樓夢》的創(chuàng)作。此時正是“無可奈何時”:“吾家自國朝定鼎以來,功名奕世,富貴傳流,雖歷百年,奈運(yùn)終數(shù)盡,不可挽回者。”

在小說的開始,曹雪芹夫子自道:“……曹雪芹于悼紅軒中披閱十載,增刪五次,纂成目錄,分出章回,則題曰《金陵十二釵》。并題一絕云:‘滿紙荒唐言,一把辛酸淚。都云作者癡,誰解其中味!’”

又據(jù)脂批,到甲戌年(1754),其關(guān)系親密者、創(chuàng)作見證者脂硯齋,已經(jīng)第二次評批《紅樓夢》(此時稱《石頭記》)手稿了。

可以說,自乾隆九年(1744) 到乾隆十九年(1754)的十年間,是曹雪芹對《紅樓夢》進(jìn)行十年創(chuàng)作兼修改的時期。“批閱十載,增刪五次。”十年修改,那么作者在改什么?

根據(jù)手抄過錄本的版本變化情況,我們可以看到:

第一,作者將女媧煉石補(bǔ)天遺落的頑石、點(diǎn)撥后的通靈寶玉和三生石畔靈河岸的神瑛侍者合成一人。石(玉)與人成為“二而一”的關(guān)系。

第二,作者將風(fēng)月小說修改成了世情小說,刪汰掉了那些污人妻女的筆墨,包括秦可卿的故事、賈瑞和王熙鳳的故事、尤三姐的故事。最初,作者想寫一個《風(fēng)月寶鑒》的故事,想借風(fēng)月故事來勸誡人們,延續(xù)家業(yè)輝煌,必須戒除“濫淫”。最終作者對這些人物進(jìn)行了“潔化”處理。

第三,作者將賈寶玉由一個紈绔子弟改造成了一個情癡情種、至情至性的“情僧”形象。

然而,這些變化,并不是曹雪芹期待的最終稿。后四十回,曹雪芹未來得及仔細(xì)披閱、修改。

曹雪芹大概沒有意識到他移居北京西郊的近十年,就是自己的晚年。這十年,曹雪芹的精神上無比自由輕松。“雖今日之茅椽蓬牖,瓦灶繩床,其晨夕風(fēng)露,階柳庭花,亦未有妨我之襟懷筆墨者。”雖然生活條件很艱苦,然而自然環(huán)境、朋友交游卻能讓作者心意舒暢、健筆凌云。敦敏(1729—1796)號懋齋,敦誠(1734—1791)號松堂,兄弟倆是努爾哈赤第十二子英親王阿濟(jì)格的五世孫。作為《紅樓夢》完成的見證者,他們非常關(guān)心曹雪芹的創(chuàng)作。因為曹雪芹立意要徹底完成對《紅樓夢》書稿的修改,所以他周邊的朋友也一直期待著他完成全璧。乾隆二十二年(1757),與曹雪芹曾經(jīng)朝夕相處、交誼頗深的敦誠,寫下了一首《寄懷曹雪芹》的詩。其中“殘杯冷炙有德色,不如著書黃葉村”二句,意在鼓勵曹雪芹在艱苦條件下堅持將《紅樓夢》寫下去。因此,從乾隆十九年(1754)到乾隆二十八年(1763)除夕逝世,其間曹雪芹的朋友時時關(guān)心著曹雪芹的“著書”事業(yè),對其“書未成”而遽然逝世,感到無比遺憾。在曹雪芹死后,敦誠到曹雪芹家,看到《紅樓夢》的一部分遺稿,這應(yīng)該就是敦誠所說的“開篋猶存冰雪文”(《挽曹雪芹》)。

“家世之隱”

《紅樓夢》展現(xiàn)出來的是“真事隱”之后的“假語存焉”。“此系身前身后事,倩誰記去作奇?zhèn)鳎俊辈芗颐髅魇撬拇朗罏楣伲髡邊s偏偏要寫脂粉閨閣;明明是家族事變?nèi)绻酋喸诤恚髡邊s偏偏要寫風(fēng)月情濃的世情人性。盡管如此,我們還是能從小說的文本中探察到曹雪芹家世與身世的蛛絲馬跡。

小說中賈府最主要的“大客廳”榮禧堂,其堂上對聯(lián)是:“座上珠璣昭日月,堂前黼黻煥煙霞。”御賜“榮禧堂”,再次彰顯賈府與當(dāng)今皇上的關(guān)系,而“黼黻”表面上寫的是千針萬線、鮮艷華麗的官服,實際上卻透露著曹家任職江寧織造的家世背景。

小說第二十六回有一段小紅與佳蕙的對話。小紅受氣后賭氣說:“‘千里搭長棚,沒有個不散的筵席’,誰守誰一輩子呢?不過三年五載,各人干各人的去了。”佳蕙回道:“昨兒寶玉還說,明兒怎么樣收拾房子,怎么樣做衣裳,倒像有幾百年的熬煎。”

寶玉居然以“做衣裳”為主業(yè),實際上也是暴露了曹家的身世背景。

《紅樓夢》庚辰本第二十七回留存一條非常有價值的眉批:“此系未見‘抄沒’、‘獄神廟’諸事,故有是批。丁亥夏。畸笏。”

實際上,即便不看后四十回,《紅樓夢》也是寫了抄家的,只不過是江南的甄府被抄家。這更容易讓人聯(lián)想到現(xiàn)實生活中的曹家。

《紅樓夢》第七十五回,賈珍從朝廷官報中掌握了甄家被抄沒家私的案情。回到家中,他同夫人尤氏談起這件事。第二天,尤氏又將這一信息告訴身邊的幾位老嬤嬤:“昨日聽見你爺說,看邸報甄家犯了罪,現(xiàn)今抄沒家私,調(diào)取進(jìn)京治罪。怎么又有人來?”尤氏離開李紈處,趕往賈母住所。剛進(jìn)門,她看見王夫人正在向賈母匯報甄家被查抄的情況。“尤氏等遂辭了李紈,往賈母這邊來。賈母歪在榻上,王夫人說甄家因何獲罪,如今抄沒了家產(chǎn),回京治罪等語。賈母聽了正不自在,……點(diǎn)頭嘆道:‘咱們別管人家的事,且商量咱們八月十五日賞月是正經(jīng)。’”可見,賈母聽此抄家之事,是極不耐煩的,還勸王夫人不要管別人家的事情。

甄家被抄家后,有幾位女人急匆匆來到榮國府,她們個個心事重重,慌里慌張,面如土色。老嬤嬤對尤氏說:“正是呢。才來了幾個女人,氣色不成氣色,慌慌張張的,想必有什么瞞人的事情。”

而這個家族不僅有被抄家的恥辱,還有接駕的榮光,這在《紅樓夢》中也是隱寫的。對此,甲戌本第十六回有“借省親事寫南巡,出脫心中多少憶昔感今”,庚辰本有“真有是事,經(jīng)過見過”等批語,將此前元妃省親實寫南巡的論說坐實。而“紅學(xué)”考證大家胡適也曾在《紅樓夢考證》(改定稿)對此作過闡述:此處說的甄家與賈家都是曹家。曹家?guī)状诮献龉伲省都t樓夢》里的賈家雖在“長安”,而甄家始終在江南。上文曾考出康熙帝南巡六次,曹寅當(dāng)了四次接駕的差,皇帝就住在他的衙門里。《紅樓夢》差不多全不提起歷史上的事實,但此處卻鄭重地說起“太祖皇帝仿舜巡的故事”,大概是因為曹家四次接駕乃是很不常見的盛事,故曹雪芹不知不覺地——或是有意地——把他家這樁最闊的大典說了出來。這也是敦敏送他的詩里說的“秦淮舊夢憶繁華”了。但我們卻在這里得著一條很重要的證據(jù)。因為一家接駕四五次,不是人人可以隨便有的機(jī)會。大官如督撫,不能久任一處,便不能有這樣好的機(jī)會。只有曹寅做了二十年江寧織造,恰巧當(dāng)了四次接駕的差。這不是很可靠的證據(jù)嗎?

除元妃省親外,《紅樓夢》第六十三回還有一處隱寫:探春擲簽后,眾人哄笑“我們家已有了個王妃,難道你也是王妃不成”,這兩王妃的玩笑話,顯然是以曹家史事入小說。蕭猛《永憲錄》載曹寅“二女皆為王妃”,綜合檔案記載,一女嫁平郡王納爾蘇,一女嫁康熙帝侍衛(wèi)(一說是嫁給了某蒙古族王爺)。

毋庸置疑,《紅樓夢》“字字看來皆是血”,不管在細(xì)節(jié)上,還是在大關(guān)節(jié)上,都具有自傳性。

主題轉(zhuǎn)換

百年興變,無疑是曹雪芹構(gòu)思小說的聚焦點(diǎn)。他對家族悲劇、興亡之變的思考,一直在不斷延伸。“雪芹舊有《風(fēng)月寶鑒》”,《紅樓夢》是從《風(fēng)月寶鑒》修改而來。風(fēng)月寶鑒的故事,包含現(xiàn)在小說中我們所能見到的賈瑞的故事、秦鐘的故事、薛蟠的故事、賈璉的故事、二尤的故事、妙玉的故事等。那時小說的主題仿佛偏重于勸誡主題,僅從道德上總結(jié)家族衰敗的原因,但這顯然是不夠的。從寫一家事到寫百家事,從紀(jì)一世家到紀(jì)百世家,這個轉(zhuǎn)變是小說日后成為經(jīng)典的重大改變。

寫一個家族故事,以自身家世為原型,曹雪芹未必沒有過這樣的考慮,因為這種切身體驗,在藝術(shù)描寫上會產(chǎn)生亦真亦幻的效果。但是記錄自我是否具有普遍意義,能否對更多的讀者產(chǎn)生感染力,則是曹雪芹必須考慮的。上述幾個場景、情節(jié),說明了《紅樓夢》與作者的身世體驗是密切相關(guān)的,但作家顯然不是在忠實地記錄家族歷史,或者為家族洗白、辯誣,或者辱罵皇帝以泄私憤。作者曾明確地說,他寫小說并不是為了傷時罵世、毀謗他人。作者更是在小說中借人物之口說,這個大家族悲劇是“自殺自滅”的悲劇,包括家族內(nèi)部兄弟不和、嫡庶矛盾、內(nèi)部斗爭等。對家族命運(yùn)的思考,沒有使曹雪芹的心胸更偏狹、極端、偏執(zhí),而是使他的眼界更開闊了。

關(guān)于小說的書名,從《風(fēng)月寶鑒》《金陵十二釵》,到《情僧錄》《石頭記》,最后定名為《紅樓夢》,僅從五易其稿的題名變化,就足見曹雪芹對于主題變換思考的審慎。

《紅樓夢》的《嘲頑石幻相》這首詩中有“女媧煉石已荒唐,又向荒唐演大荒”一句,被曹雪芹晚年的朋友張宜泉在《四時閑興》中贊為:“百代興亡成戲劇,一家哀樂盡荒唐。”這里的荒唐言,不是自暴家丑,而是為了寫透世情。

就小說主線而言,似乎寶黛愛情是《紅樓夢》的最主要內(nèi)容,至少是小說中最能打動人心的藝術(shù)描寫。《紅樓夢》最早的昆曲改編和子弟書傳唱,都是以寶黛釵的感情糾葛為主要內(nèi)容的,因此也獲得了大眾的喜愛。紅學(xué)家認(rèn)為,家族興亡或者理家治家是小說的故事背景。然而,小說之妙在于寫事不如寫人、寫實不如寫虛、寫理不如寫情。事實上,《紅樓夢》既是愛情小說,又是家族興亡小說,二者妙合無垠,也是小說具有神思品格的體現(xiàn)。劉勰說藝術(shù)家的創(chuàng)作“情往似贈,興來如答”(《文心雕龍·物色》)。誠哉斯言!《紅樓夢》的作者的感興,始終貫通南北、此岸與彼岸、真與假、情與幻、正與邪、實與虛、清與濁、隱與顯,這是藝術(shù)構(gòu)思文本細(xì)節(jié)與情節(jié)的基本路徑,也是借離合之情寫家國興廢的宏大哲思的感性寄托。

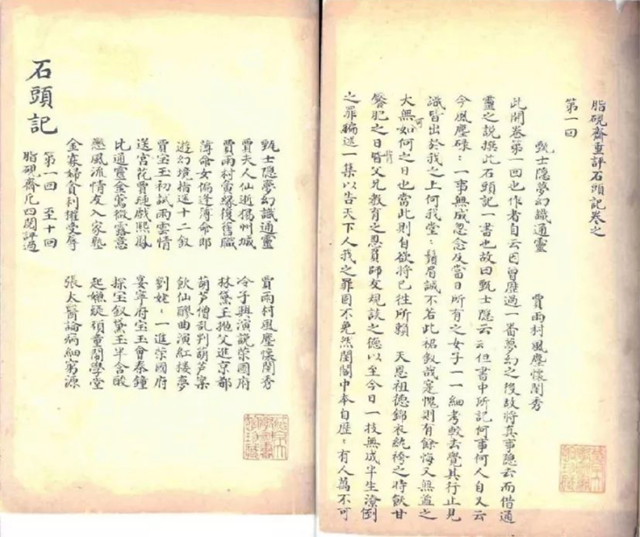

庚辰本《脂硯齋重評石頭記》七十八回 ,北京大學(xué)圖書館館藏

后四十回是不是續(xù)書?

《紅樓夢》后四十回是不是續(xù)書,是每一位讀者都關(guān)心的問題。

人們不相信后四十回是曹雪芹的原筆,是因為每讀到第八十一回,自此開始,就會對文章所表現(xiàn)出來的文筆的不同所震驚。“文拙思俗”是人們對后四十回藝術(shù)和思想的概括。“文拙”體現(xiàn)在敘述呆滯、筆法不活;“思俗”體現(xiàn)在缺乏思想境界,與功名利祿的陳腐思想劃不開界限。20世紀(jì)“新紅學(xué)”誕生后,胡適更是通過考證,否定了程偉元和高鶚的說法——來自于民間搜求和集腋成裘的匯集,認(rèn)為后四十回是高鶚撰寫的。于是,在相當(dāng)一段時間內(nèi),后四十回的著作權(quán)不屬于曹雪芹。

高鶚對《紅樓夢》鐘愛有加,對于曾經(jīng)參與補(bǔ)訂、擺印《紅樓夢》津津樂道,并以“紅樓外史”自我標(biāo)榜,所以很容易讓人們懷疑到他就是后四十回的作者,為了兜售私貨,反而隱瞞自己提筆撰寫的事實,蒙蔽了不少讀者。假如高鶚作了后四十回,那么后四十回則肯定是續(xù)書。

換個角度來想:如果高鶚果真是后四十回的作者,那么高鶚該是多么高超的文學(xué)家啊。程偉元給高鶚的時間不到10個月,去掉印書所花5個月的時間,高鶚可以從容寫作的時間不到5個月。在5個月的時間里,又要模仿語氣,又要梳理文脈,又要接續(xù)情節(jié),又要讓人物性格發(fā)展,又要挽結(jié)全書,共完成將近24萬字,這恐怕是文學(xué)超人才能辦到的。

當(dāng)今的大多數(shù)紅學(xué)家認(rèn)為,高鶚、程偉元所說的補(bǔ)寫不是續(xù)寫,而是截長補(bǔ)短之“補(bǔ)”,是查漏補(bǔ)缺之“補(bǔ)”,是前后接榫、使書成全璧之“補(bǔ)”,后四十回是高鶚之外的另一個人所撰。那么,后四十回還是續(xù)書。

曹雪芹確實是遽然而逝,這種意外的發(fā)生很可能是“書未成”的原因。但他從近30歲開始創(chuàng)作,到近50歲逝世,他的寫作時間還是充裕的。一個作者拿著半部書反復(fù)修改,就是不完成全書,這也是讓人難以理解的。

其實,更多的信息對于我們解決這個問題是有價值的。

乾隆時期的周春(1729—1815)在乾隆五十六年(1791)之前,就見過八十回和一百二十回不同的《紅樓夢》,說明高鶚之前已經(jīng)有了一百二十回的《紅樓夢》(《閱紅樓夢隨筆》)。高鶚、程偉元說,他們也看到有的抄本有前八十回的文字和后四十回的回目,只是缺少后四十回的內(nèi)容而已。

高鶚、程偉元搜集來的內(nèi)容需要和已掌握的回目目錄相匹配、照應(yīng),是程、高二人首先要關(guān)注的。也就是說,在那個時期,他們具有比我們更多的條件來判斷后四十回內(nèi)容是否能與前八十回合成全璧。所以,當(dāng)代學(xué)者啟功先生曾以詩贊曰:“三曹之后數(shù)芹侯,妙筆高程績并優(yōu)。神智益從開卷處,石獅兩個一紅樓。”

后四十回保留了小說線索的延續(xù)和發(fā)展(將木石前盟與金玉良緣矛盾進(jìn)行到底),人物形象沒有越出性格邏輯(寶玉作為第一主人公依然是懸崖撒手、歸彼大荒),小說結(jié)局形成了悲劇結(jié)局(愛情婚姻悲劇與大家族敗落的悲劇),等等。所以高鶚、程偉元整理編訂《紅樓夢》,對于《紅樓夢》成為經(jīng)典和成功傳播,具有無可替代的歷史貢獻(xiàn)。

指責(zé)后四十回的觀點(diǎn)往往說,后四十回的“家道復(fù)出、蘭桂齊芳”的結(jié)局是團(tuán)圓的結(jié)局,不同于原來“大散局”的悲劇預(yù)設(shè)。其實,《紅樓夢》的筆法向來是悲中含喜、悲喜交集的,一味地要求“死光光”不僅不符合生活真實,而且也達(dá)不到悲劇藝術(shù)的效果。魯迅曾說:“后四十回雖數(shù)量止初本之半,而大故迭起,破敗死亡相繼,與所謂‘食盡鳥飛獨(dú)存白地’者頗符,惟結(jié)末又稍振。”基本肯定了后四十回的悲劇性,這是頗具眼光、令人信服的論斷。

其實,我們更愿意相信,后四十回中有曹雪芹的構(gòu)思(回目)和遺墨遺稿(照應(yīng)),也有高鶚的修補(bǔ)功夫(原后四十回的稿子曹雪芹只是草草而就,缺乏如前八十回一樣的潤飾提升)。如果說起著作權(quán),后四十回理應(yīng)屬于曹雪芹。只是,前八十回曹雪芹修改得充分一些,后四十回未來得及充分修改而已。

“非傳世小說”

曹雪芹逝世不久,愛新覺羅·永忠(1735—1793,其祖父是康熙第十四子允禵)就從敦誠叔叔墨香處看到《紅樓夢》,乾隆三十三年(1768)寫詩詠嘆之“傳神文筆足千秋,不是情人不淚流”(《因墨香得觀紅樓夢小說吊雪芹》)。永忠的叔叔瑤華道人(名弘旿,乾隆皇帝堂兄弟)讀后贊賞永忠是曹雪芹的知音,并評道:“《紅樓夢》非傳世小說,余聞之久矣,而終不欲一見,恐其中有礙語也。”

“非傳世小說”決定了它最早的流通方式。今天我們看到的《紅樓夢》手抄本,達(dá)十二三種之多,面貌各異。直到乾隆五十六年(1791)《紅樓夢》才有印本,這距離曹雪芹逝世已經(jīng)近三十年了。

可以說,《紅樓夢》前三十年的流傳,是基于作者朋友圈中的謄抄和評點(diǎn)。瑤華道人所說的“非傳世小說”,即作者撰成的文稿是為志趣相投的朋友之間的文學(xué)切磋而呈現(xiàn)的,目的不在于廣泛傳播。這也是由小說文本的性質(zhì)決定的,它不善于講一個短小完整、引人入勝的故事,不適合在大庭廣眾之下眾聲吆喝著推進(jìn)識讀,而是需要在靜靜地品味、揣摩、比較中把握、領(lǐng)會稍縱即逝的文氣和文脈。

程偉元、高鶚于乾隆五十六年(1791)在各種抄本仔細(xì)對照、比勘的基礎(chǔ)上,將《紅樓夢》細(xì)加厘剔、截長補(bǔ)短,使前八十回和后四十回接榫,變成一百二十回出版,從此《紅樓夢》才有了定本,更加廣泛地傳播開來。非傳世小說變成了每家必置一部于案頭的“暢銷書”。于是,“開卷不談紅樓夢,讀盡詩書也枉然”的說辭開始在京城流傳,一時間,《紅樓夢》風(fēng)靡全國。

那么,《紅樓夢》中的“礙語”是什么呢?

乾隆時期,是封建王朝文字獄盛行的時代。因文禍而被殺頭、株連九族的事例不勝枚舉。所以,曹雪芹故意抹去了時代、民族、政治等印記,讓這個小說雖為寫實但卻無法指實。小說中借空空道人之口,說道:“據(jù)我看來:……無朝代年紀(jì)可考……并無大賢大忠理朝廷治風(fēng)俗的善政,其中只不過幾個異樣女子,或情或癡,或小才微善,……我縱抄去,恐世人不愛看呢。”石頭笑答道:“……歷來野史,皆蹈一轍,莫如我這不借此套者,反倒新奇別致。……至于才子佳人等書,……千部一腔,千人一面,且終不能不涉淫濫。……竟不如我半世親睹親聞的這幾個女子,雖不敢說強(qiáng)似前代書中所有之人,但事跡原委,亦可以消愁破悶;也有幾首歪詩熟話,可以噴飯供酒。至若離合悲歡,興衰際遇,則又追蹤躡跡,不敢稍加穿鑿,徒為供人之目而反失其真?zhèn)髡摺!?/p>

這個小說里,沒有大奸大惡,沒有時時跳將出來的小丑,沒有才子佳人的浪漫愛情,也沒有善政明君和豐功偉業(yè),有的是小才微善的女子。另類的題材,靠什么才能吸引人?曹雪芹要寫事體情理,而不是瑣碎的家族往事;作者要寫從來少入歷史記載的女性人物,而對男性人物敬而遠(yuǎn)之。越是難以索解的歷史原型,越是虛無縹緲。但是,在批書人脂硯齋那里,書中所潛藏的許許多多往事,被半遮半掩地透露、指點(diǎn)出來。

比如曹寅書房的西堂故事,比如曹寅也經(jīng)常說“樹倒猢猻散”,比如“身后有馀忘縮手,眼前無路想回頭”。甲戌本第二回側(cè)批:“先為寧榮諸人當(dāng)頭一喝,卻是為余一喝。”接著在后面正文“雨村看了,因想到:這兩句話,文雖淺近,其意則深”處,有側(cè)批曰:“一部書之總批。”

曹寅逝世,曹雪芹尚未出生。曹寅的話,曹雪芹的叔父曹頫知道,而曹雪芹只能通過曹頫的轉(zhuǎn)述聽聞到。把它轉(zhuǎn)化為小說中的人物言辭,則似乎只有曹頫能夠指點(diǎn)出來。

清人裕瑞(1771—1838,清朝宗室。字思元,豫親王多鐸五世孫)在《棗窗閑筆》中記載:“聞舊有《風(fēng)月寶鑒》一書,又名《石頭記》,不知為何人之筆。曹雪芹得之,以是書所傳敘者,與其家之事跡略同,因借題發(fā)揮,將此部刪改至五次,……曾見抄本卷額,本本有其叔脂硯齋之批語,引其當(dāng)年事甚確,易其名曰《紅樓夢》”,又“余聞所稱寶玉系雪芹叔輩,而后書以雪芹為賈政之友,為寶玉前輩世交……”

脂硯齋是曹雪芹的叔叔,賈寶玉是以曹雪芹的叔輩人物為原型的,也被裕瑞點(diǎn)明。

當(dāng)然,我們需要的更多信息,脂硯齋沒有說明,并且滴水不漏。這正說明,脂硯齋與作者關(guān)系密切,與作者是利害關(guān)系人。

其實,曹雪芹的家族,與清朝早期皇室有著密切關(guān)系,這在當(dāng)時的京城并不是一個秘密。這也直接關(guān)系到了曹雪芹的命運(yùn)。曹雪芹居住北京,監(jiān)護(hù)人叔父被枷號,而祖父、父親則成為上層社會與官場上下諱莫如深的名字。為什么如此?因為曹雪芹的爺爺曹寅與康熙皇帝關(guān)系密切,一直承擔(dān)著非常特殊的任務(wù),即作為皇上的江南耳目,需要為其提供關(guān)于官場氣象、世風(fēng)民情的特殊信息,因此曹寅得罪了不少比自己地位高、權(quán)勢大的官員和家族。要言之,當(dāng)時康熙和曹寅的關(guān)系已經(jīng)超出了一般的君臣關(guān)系,兩個人之間的交流達(dá)到了公私不分、知無不言、言無不盡的程度。江南的許多官吏被曹寅奏報,許多年景民情被曹寅反映。曹寅不僅要匯報自己通過廣泛交往所了解到江南漢族知識分子的思想動向,還要監(jiān)督當(dāng)?shù)乜偠健⒀矒岷推渌麣J差的為官之道包括言行和作為。因此,康熙一邊將曹寅的密折盡可能地銷毀,同時也提醒曹寅毋向朝中其他人包括繼位太子透露這種交往關(guān)系。盡管如此,天下沒有不透風(fēng)的墻。曾經(jīng)風(fēng)光無限的家族,回遷北京,一旦失勢,那么無以名狀的猜測、落井下石的報復(fù)將會如期上演。曹家人在北京,包括曹雪芹不能不躲躲閃閃,隱名埋姓。

曹雪芹曾叫曹天佑,后來他放棄了這個名字,他的北京朋友也幫他隱匿這個名號。新的名號,比如夢阮、芹溪、芹圃等,和前一個名號之間已經(jīng)看不出有多少關(guān)系,也沒有出現(xiàn)在曹家家譜中。從脂硯齋的批語看,動感情的描寫不得不吐出真實感受,而要從現(xiàn)實中發(fā)現(xiàn)家族中任何隱秘的真實聯(lián)系,則語焉不詳,令人費(fèi)解。我們無法根據(jù)我們今天的需要來要求當(dāng)年的批書人,而批書人的心中“礙語”才是阻擋我們跨時空交流的真正障礙。

情空與情本哲學(xué)

清代詩人黃遵憲在日本時向彼邦人士說:“《紅樓夢》乃開天辟地、從古到今第一部好小說,當(dāng)與日月爭光,萬古不磨者。”

《紅樓夢》是愛情故事、家族故事,寫了純真愛情與世俗婚姻的矛盾,寫了代表新與舊的、父與子的矛盾和沖突,但它同時又具有形而上的哲學(xué)內(nèi)容。1904年,王國維在《紅樓夢評論》中探討過《紅樓夢》的哲學(xué)內(nèi)涵,贊譽(yù)她是“哲學(xué)的、宇宙的、文學(xué)的”,比之于同樣是文學(xué)經(jīng)典的《桃花扇》來說,后者是“政治的、國民的、歷史的”。

《紅樓夢》的故事也是從宇宙開辟來講的。“開辟鴻蒙,誰為情種?都只為風(fēng)月情濃。趁著這奈何天,傷懷日,寂寥時,試遣愚衷。因此上,演出這懷金悼玉的《紅樓夢》。”

從鴻蒙開始,來到人世,寶玉歷情幻的故事,被空空道人再檢閱一遍。因見上面大旨不過談情,亦只是實錄其事,絕無傷時誨淫之病,方從頭至尾抄寫回來,聞世傳奇。從此空空道人因空見色,由色生情,傳情入色,自色悟空,遂改名情僧,改《石頭記》為《情僧錄》。

《紅樓夢》的主旨不是色空或色空觀,而是情空觀。因為作者在色與空之間加上了“情”,沒有“情”,則“色”與“空”無所依傍,“情”是色空說教的橋梁。所以在空空道人眼中,《紅樓夢》的主旨是“大旨談情”。故事不在往生與來生,就在此生。

《紅樓夢》描寫了不同人生的各樣情態(tài)。在人際關(guān)系中對于情的表現(xiàn),蔚為大觀。其中最為顯眼的莫過于賈寶玉的“情不情”,即賈寶玉是千古情癡第一人。這個形象從某種意義上來說,闡釋了李漁“天地若無情,不生一切物。一切物無情,不能環(huán)相生。生生而不滅,由情不滅故。四大皆幻設(shè),唯情不虛假”的情本哲學(xué)。賈寶玉的精神追求和精神境界是萬物齊一、眾生平等、物我兩忘、唯美唯情。

早有人說過,賈寶玉具有傳奇性,他不是銜玉而誕、締造者是女媧、被神仙帶入凡世嗎?那么這些傳奇性只是為了增加可讀性嗎?是一種吸引讀者趣味盎然地讀下去的敘述策略嗎?有這種含義,但不是全部。

文學(xué)經(jīng)典《紅樓夢》不是一部“寫平凡”的小說。賈寶玉、林黛玉都是西方靈河畔的“世外之人”,他們是神瑛侍者、絳珠仙草臨世,他們沒有世俗人的世俗煩惱,為衣食住行而掙扎;他們是情癡情種,一個要在花柳繁華地、溫柔富貴鄉(xiāng)的人間閱盡春色、深嘗大慟之后歸彼大荒;一個則要用一生的眼淚來還清孽緣,為情生、為情死,僅此而已。這真是一種千古不盡之情!

發(fā)泄兒女真情,即大旨談情,這就是作者的意圖,借真情兒女寫出曹雪芹征服人的本領(lǐng)是將一種不平凡的人生寫得真實親切、寫得有根有據(jù)、寫得令人信服、寫得令人感動。因此可以說《紅樓夢》的價值首先在于情真——能夠讓人通過文字沉潛下去,去體會愿望和激動。這不是說庸常的人生不真實,而是庸常的人生常常顯不出更深的人性——人性的深度。在《紅樓夢》中,賈寶玉、林黛玉不用說了,即便是薛寶釵、王熙鳳、賈母等都是“深不可測”的。

否認(rèn)賈寶玉、林黛玉之間有一種生死之戀真情存在的人,否認(rèn)他們的生存在遵循另外一種邏輯,根本不理解寶黛的行為邏輯的人,是不必與之爭論的。因為這些人不懂賈寶玉、林黛玉的情天恨海,不懂他們天情般的愛的體驗,同時這也意味著他們不能完全懂得作者賦予妙玉、晴雯、尤三姐、齡官、五兒、司棋等形象的寓意,不能理解這些不能甘受他人驅(qū)遣之人的人格獨(dú)立價值與剛烈精神。曹雪芹筆下這些人物至少拒絕了世界一半的人,是作者深深迷戀的一群人。他著迷于他們的人性,估算著他們的精神高度。說他們“直烈遭危”也好,說他們“人不人鬼不鬼”也好,曹雪芹借文字顯示了他們最容易被忽視的存在、最容易被誤解的存在、最容易被遺忘的存在。曹雪芹借助于無知無識無貪無忌的“赤子文化”,反對的是腐敗虛偽的儒家文化——變形的儒家文化,曹雪芹張揚(yáng)詩性文化、反對禮教文化,用大觀園中青春美反對園外祿蠹文化、權(quán)謀文化。曹雪芹不是反對進(jìn)入社會,而是反對異化社會——與本真人性敵對的社會,曹雪芹沉醉的大觀園,也許這正是作者心目中的社會理想的范型。這個園中女尊男卑、女清男濁,“金紫萬千誰治國,裙釵一二可齊家”,是因為“陽精蔽不見,陰光代為雄”(阮籍語)。在這個大觀園不大不小的道場中,萬物負(fù)陰而抱陽,曹雪芹所鐘情的女性美、純情美已成為開辟鴻蒙的新起點(diǎn)。

“紅學(xué)”是顯學(xué)

曹雪芹曾自嘆:“滿紙荒唐言,一把辛酸淚。都云作者癡,誰解其中味!”

一本書成為一門學(xué)問,“紅學(xué)”業(yè)已成為一門獨(dú)立的學(xué)科,有自己獨(dú)特的學(xué)科對象、學(xué)科方法、學(xué)術(shù)話語,這絕對是曹雪芹所沒有想到的。自《紅樓夢》誕生以來,由朋友圈到士大夫階層,再到市井細(xì)民,它在人們心目中的地位穩(wěn)步上升,在20世紀(jì)新文化運(yùn)動之后更是成為不可置疑的文學(xué)經(jīng)典。為了成為“解味人”,不辜負(fù)曹雪芹的癡心與匠心,全國成立了越來越多的“紅學(xué)”組織,越來越多的讀者成為“紅迷”。據(jù)2015年中國新聞出版研究院調(diào)查,當(dāng)時全國“紅迷”達(dá)4200萬之多。

“紅學(xué)”是一個跨學(xué)科、超學(xué)科的存在,就其研究對象而言,它超出了文學(xué),其曹學(xué)、脂學(xué)、版本學(xué)等涉及文獻(xiàn)學(xué)、歷史學(xué)、文化學(xué)等;就其研究方法而言,包括考據(jù)學(xué)、校讎學(xué)、文本分析法、美學(xué)批評法等。實踐證明,多學(xué)科協(xié)同,多層次開拓,宏觀與微觀相結(jié)合,才能挖掘其本身的豐富價值和內(nèi)涵。自20世紀(jì)以來,歷次文化思潮或運(yùn)動,《紅樓夢》都在其中扮演了極其重要的角色。“紅學(xué)”,在新時期之初獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,成為我國學(xué)術(shù)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)和晴雨表。經(jīng)過新時期以來近四十多年的壯大發(fā)展,依然被海內(nèi)外學(xué)術(shù)界譽(yù)為永葆活力的常青樹。

“紅學(xué)”在我國的發(fā)展,是一種令人驚嘆的文化奇跡。每年都有近百部學(xué)術(shù)著作出版,每年有近800篇學(xué)術(shù)論文發(fā)表,僅就《紅樓夢學(xué)刊》發(fā)表的研究成果而言,自1979年創(chuàng)刊,到今天出刊兩百多期,發(fā)表研究論文超過5000萬字,《紅樓夢》“百科全書”的價值和“千門萬戶”的風(fēng)景次第展開,充分展現(xiàn)了中華文化獨(dú)有的智慧、氣度、理念、神韻,《紅樓夢》當(dāng)之無愧地成為民族文化的一張亮麗的名片。

曹雪芹泉下有知,當(dāng)心有欣慰,可以放心安眠了。因為已有越來越多的年輕朋友正成為“解味人”,跨越時空在和他進(jìn)行著默默的心靈對話。

是的,“世遠(yuǎn)莫見其面,覘文輒見其心”(《文心雕龍·知音》)。