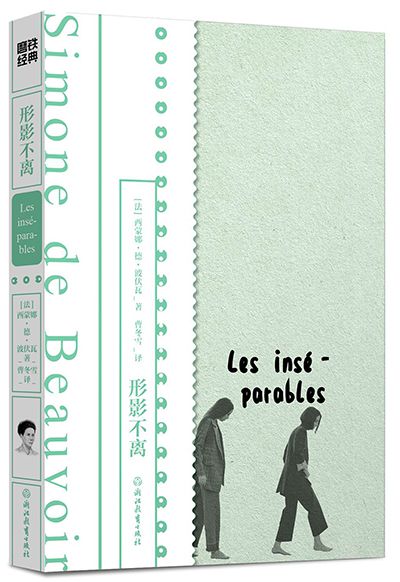

《形影不離》:波伏娃生前未公開的小說遺作

在阿德里娜·德希爾教會學(xué)校,九歲的學(xué)生西蒙娜·德·波伏瓦身邊坐著一位淺棕色短發(fā)的少女—伊麗莎白·拉古昂,又名扎扎,只比西蒙娜年長幾天。她舉止自然、風(fēng)趣幽默、率真大膽,在周圍的保守主義作風(fēng)中顯得特立獨行。下學(xué)期開學(xué)時,扎扎沒有來,整個世界變得黯淡無光、死氣沉沉。有一天她突然來了,帶來了陽光、歡樂與幸福。她聰明伶俐、多才多藝,西蒙娜被她吸引,欣賞她,為她著迷。她倆爭各門功課的第一名,變得形影不離。西蒙娜在家里過得并非不幸福,她愛著自己年輕的母親,欣賞父親,還有個對她言聽計從的妹妹,但突然發(fā)生在這個十歲小女孩身上的,是她人生中第一次感情經(jīng)歷:對扎扎懷有熾熱的感情,崇拜她,生怕惹她不高興。當(dāng)然,西蒙娜自己還只是個脆弱的孩子,無法理解這份讓她深受打擊的早熟經(jīng)歷,而對我們這些見證者而言,她們之間的故事令人動容。和扎扎的促膝長談在她眼中具有無窮的價值。哦!她們所受的教育給她們施加了條條框框,不能過于親密,彼此之間以“您”相稱,盡管如此,她們之間的交談是西蒙娜跟其他人從未有過的。這份無名的情感,按照傳統(tǒng)的說法叫作“友情”,燃燒著她嶄新的心,使她驚嘆,讓她迷醉,這樣的情感如果不是愛又會是什么呢?很快,她知道扎扎對她并沒有同樣的依戀之情,也并沒有猜到她的感情如此熱烈,但是只要能愛著,其他又有什么關(guān)系呢?

1973年,西蒙娜·德·波伏瓦 (Simone de Beauvoir,1908-1986)和本文作者、她的養(yǎng)女希爾維·勒邦·德·波伏瓦

一九二九年十一月二十五日,扎扎在她二十二歲生日前一個月驟然離世。這起意外的悲劇一直縈繞在波伏瓦心頭。此后很多年,扎扎經(jīng)常潛入她夢里,戴著一頂粉色遮陽帽,臉色蠟黃,以責(zé)備的眼神看著她。為了抵抗虛無和遺忘,她只能求助于文學(xué)的魔法。波伏瓦先后四次在不同題材的創(chuàng)作中,徒勞地嘗試用文字再現(xiàn)扎扎,其中包括一些未出版的青年時代的小說、故事集《精神至上》(Quand prime le spirituel),以及《名士風(fēng)流》(Les Mandarins)中被刪掉的一段。《名士風(fēng)流》在一九五四年獲得龔古爾獎,同年,她再一次嘗試寫扎扎。這次她寫了一部中篇小說,沒有為其命名。這部作品此前沒有出版過,現(xiàn)在是首次出版。這最后一次小說體嘗試未能讓她感到滿意,但通過這一重要迂回,她實現(xiàn)了最終的文學(xué)轉(zhuǎn)換:一九五八年,她將扎扎的生死往事記錄在自傳中,這就是《端方淑女》(Mémoires d'une jeune fille rangée)。

波伏瓦完成了這部小說,一直保存著它,盡管她自己對其評價比較苛刻,但這部作品有極大的價值:當(dāng)面對一個謎團,疑問層出不窮時,人會變換理解的角度,提出不同的觀點,做各類解釋。扎扎之死有一部分便是謎團。在一九五四年和一九五八年的兩次創(chuàng)作中,關(guān)于這一死亡的講述并不完全一致。首次刻畫偉大友誼這一主題是在該小說中。這樣令人迷惑的友誼如同愛情一般,曾讓蒙田就自己與拉博埃希的關(guān)系寫下:“因為是他,因為是我。”扎扎在小說中的化身是安德蕾,小說的敘述者“我”—安德蕾的朋友,叫作希爾維。無論在作品中還是生活中,“形影不離的兩個人”都在一起應(yīng)對各種事件,卻是希爾維懷著友情將這些事情講述出來,通過一系列對比,她的講述揭示了這些事件無法消解的模糊性。

小說的虛構(gòu)性,意味著我們需要破解書中對現(xiàn)實世界的一些映射和變形。書中的人物、地點、家庭情況都跟現(xiàn)實不同。安德蕾·卡拉爾取代現(xiàn)實中的伊麗莎白·拉古昂,希爾維·勒巴熱替代西蒙娜·德·波伏瓦。卡拉爾家(《端方淑女》中的馬比耶家)有七個孩子,其中只有一個男孩;拉古昂家有九個孩子,六女三男。波伏瓦只有一個妹妹,書中希爾維有兩個。我們當(dāng)然能認出書中的阿德萊德學(xué)校就是著名的德希爾教會學(xué)校,該校位于圣日耳曼德佩的雅各布街。正是這所學(xué)校的老師們稱兩個小姑娘“形影不離”。這一表達架起現(xiàn)實和虛構(gòu)之間的橋梁,被我們用作小說的標(biāo)題。帕斯卡·布隆代爾的原型是莫里斯·梅洛-龐蒂(《端方淑女》中的普拉代兒),他幼年失怙,與母親非常親密,一同生活的還有一個姐姐,這個姐姐跟小說中的愛瑪并不相似。利穆贊大區(qū)梅里尼亞克的莊園變成了薩德納克;而貝塔里指的是卡涅邦,波伏瓦在卡涅邦小住過兩次,那是拉古昂家在朗德地區(qū)的一處莊園,還有一處在奧巴爾丹。扎扎埋在那里,在圣-邦德隆。

扎扎的死因是什么?

根據(jù)冷冰冰的科學(xué)客觀性,她死于一種病毒性腦炎。但是一系列由來已久的致命因素彼此串聯(lián)、交織成網(wǎng),緊緊地網(wǎng)住了她的整個人生,最終削弱了她、耗盡了她,將她逼入絕境,讓她走向瘋狂和死亡。這種串聯(lián)究竟是什么?波伏瓦也許會回答:“扎扎死于特立獨行。”她是被謀殺而亡,她的死是一起“精神謀殺案”。

扎扎之所以會死,是因為她努力做自己,而人們想要使她相信這一企圖是罪惡的。一九〇七年十二月二十五日,她生于一個激進的天主教資產(chǎn)階級家庭,在這樣一個恪守傳統(tǒng)倫理道德的家庭,女孩子必須自我忘卻、自我放棄、學(xué)會適應(yīng)。

因為扎扎與眾不同,她無法“學(xué)會適應(yīng)”—這個陰森的詞語意味著要將自己嵌入預(yù)制的模具中,模具里有一個為您準備的空格,和其他空格挨在一起。但凡超出空格的部分都會被抑制、碾壓,如同廢料一般被丟棄。扎扎無法將自己嵌入其中,于是人們就壓抑了她的獨特性。罪行、謀殺正在于此。波伏瓦憎惡地回想起在卡涅邦拍的一張家庭合照:六個女孩穿著同樣的藍色塔夫綢連衣裙,頭上清一色地戴著矢車菊裝點的草帽。扎扎站在自己的位置上,那個永遠屬于她的位置:拉古昂家的二女兒。年輕的波伏瓦強烈抗拒這張照片。不,扎扎不是那樣的,她是“獨一無二的”。不期而至的自由,是她家任何一條家規(guī)所不認可的。那群人不懈地圍困她,她成了“社會義務(wù)”的獵物。她身邊總是有自家或堂表親家的兄弟姐妹、她的朋友們,還有各類近親遠戚,她需要為大大小小的事情忙碌,參與社交活動,接待訪客,參加集體娛樂,沒有片刻能自由支配。家里人從來不讓她一個人待著,也不讓她單獨跟密友相會,她不屬于她自己,沒有私人時間,就連拉小提琴和學(xué)習(xí)的時間都沒有。孤獨這項特權(quán)她無法享有。因此,貝塔里的夏季于她而言簡直是一座地獄。她感到窒息,他人無所不在—這讓人聯(lián)想到某些修會里相似的苦修,她那么想要逃離這種環(huán)境,竟至于用斧頭砍傷自己的腳,以此來逃避一項可恨的苦差。在她家所屬的階層,女孩子不應(yīng)該特立獨行,不可以為自己而活,而是要為他人而活。“媽媽從沒有任何事是為了她自己而做的,她一生都在奉獻自我。”有一天她這樣說道。在這些使人異化的傳統(tǒng)的不斷浸潤下,一切活生生的個性化發(fā)展都被遏制在萌芽狀態(tài)。然而對于波伏瓦而言,再沒有比這更惡劣的丑陋行徑,這也正是小說意欲揭露之物:一個可說是哲學(xué)性的丑陋行徑。之所以說是哲學(xué)性的,是因為它侵害了人的境遇。肯定主體性的絕對價值,這是波伏瓦思想和作品的核心,并非個體—某一號樣品—的價值,而是獨一無二的個性的價值,這種價值使得我們每個人都是紀德所言“最無可取代的存在”,成為在此時此地就具有這種自我意識的存在。“去愛曇花一現(xiàn)的事物。”哲學(xué)思考也為這種不可動搖的基本信念提供支持:“絕對(l'absolu)”是在人間、在世上、在我們唯一和獨一無二的存在中發(fā)生的。因此,我們知道扎扎的故事有著重要意義。

這起悲劇的推動力有哪些?幾個因素交織在一起,其中一些顯而易見:她愛著母親,一旦遭到母親反對就感到左右為難。扎扎對母親的愛是熱烈的、充滿嫉妒的、不幸的愛。她如此沖動地愛著母親,母親對她卻有幾分冷淡,作為二女兒,她感到被淹沒在兄弟姐妹群里,只是母親眾多孩子中的一個。拉古昂夫人手法高明,她沒有用個人權(quán)威來管束孩子們的調(diào)皮玩鬧,所以當(dāng)涉及重大事務(wù)時,由于她的權(quán)威絲毫沒有受損,就能更好地控制他們。一個女孩子要么嫁人,要么進修道院,無法根據(jù)個人性情、愛好來決定自身命運。安排婚姻的是家庭,通過組織“相親”,根據(jù)價值觀、宗教、社會等級、經(jīng)濟狀況等標(biāo)準來挑選合適的對象。這個階層的人結(jié)婚講究門當(dāng)戶對。在扎扎十五歲時,她第一次遭遇了這些致命的教條:家人突然阻止她跟堂兄貝爾納見面,斬斷了她對他的愛。第二次是在二十歲那年,她再次遭到沉重打擊。她選擇了不被看好的帕斯卡·布隆代爾,想要嫁給他,在那群人眼中,這是不可接受的。扎扎的悲劇在于,在她內(nèi)心最深處,一個同盟暗地里支持了敵人:她沒有勇氣反抗一個神圣且心愛的權(quán)威,于是死于該權(quán)威對她的制裁。即使母親的責(zé)備侵蝕了她的自信和對生活的熱情,她也接受了這些責(zé)備,甚至要為給她判刑的法官辯護。拉古昂夫人的保守主義猶如一塊頑石,但這塊頑石仿佛有一絲裂縫:年輕時似乎她也被她母親強制嫁給一個自己不喜歡的男人,這就使得她對女兒的壓制更加不通情理。她不得不“學(xué)會適應(yīng)”—這個殘酷的詞應(yīng)運而生—自我否定。自己做了母親之后,大權(quán)在握,她決定如法炮制,也去粉碎女兒的個性。在她那副鎮(zhèn)定自若的面孔下,隱藏著怎樣的沮喪和憤恨?

虔誠,或者說唯靈論,像沉重的蓋子蓋住了扎扎的生活。她沉浸在充斥著宗教氣氛的生活環(huán)境里:出身于一個激進的天主教徒世家,父親擔(dān)任“多子女家庭聯(lián)合會”會長,母親在圣-托馬斯-阿奎那教區(qū)享有聲望,一位兄長做了神父,一位姐姐進了修道院。每年全家人都要參加盧爾德朝圣。波伏瓦所揭露的“唯靈論”,是“純潔的白色”,是用超自然光暈掩蓋極為世俗的階級價值。當(dāng)然,欺騙他人者先被欺騙。一切自動歸于宗教,一切都變得合理。“我們只是上帝手里的工具。”卡拉爾先生在女兒死后這樣說。扎扎之所以屈從,是因為她發(fā)自內(nèi)心地相信天主教,而對一般人而言,天主教只是一種方便的、流于形式的實踐罷了。她獨特的品質(zhì)又一次傷害了她自己。盡管已經(jīng)識破她那個階層“道德主義者”的虛偽、欺騙和自私,了解他們利欲熏心、錙銖必較,跟福音書的精神背道而馳,但她的信仰除了有過短暫的動搖外,一直保持到底。然而,內(nèi)心的流放、親人的不理解、與一種存在主義式孤獨絕緣—家人從不讓她獨自待著,這些都讓她痛苦不已。

她在精神世界的嚴肅與真誠卻只換來對自己的侮辱與折磨,將自己逼入內(nèi)心矛盾的絕境。因為跟很多人不一樣,對她而言,信仰不是一種討人歡心的上帝的工具,也不是為自己尋找理由、進行自我辯護、逃避責(zé)任的手段,而是對沉默、晦暗、隱而不顯的上帝痛苦的質(zhì)疑。她折磨著自己,內(nèi)心撕裂:應(yīng)該按照母親的叮囑,聽話、變愚鈍、服從、忘卻自我,還是應(yīng)該像朋友鼓勵的那樣,不服從、反抗,充分發(fā)揮上天賜予自己的天賦與才能?上帝的意志是怎樣的?上帝對她的期許是什么?

縈繞不去的罪的念頭侵蝕了她的生命力。與她的朋友希爾維不同,安德蕾/扎扎對性事比較了解。在她十五歲那年,卡拉爾夫人幾乎是以一種虐待狂似的粗暴,直白露骨地告訴她婚姻的真相。提及新婚之夜,她毫無掩飾地說:“這是一個要去經(jīng)歷的糟糕時刻。”扎扎的自身經(jīng)驗卻與這種粗暴的描繪大不相同:她了解性的魔力,體驗過那種意亂情迷,她跟男朋友貝爾納的吻不是柏拉圖式的吻。她嘲笑身邊那些年輕處女的愚蠢,嘲笑正統(tǒng)派人士的虛偽,那些人“漂白”、否認或掩飾活生生的肉體涌現(xiàn)的欲望。然而與此相對的是,她知道自己面對誘惑沒有抵抗力,她灼熱的感性、激烈的性情、對生活的肉欲之愛都被重重顧慮所敗壞:即使在最細微的欲望中,她都懷疑存在著罪,肉體之罪。悔恨、恐懼、負罪感讓她心神不寧,對自我的譴責(zé)加重了她對棄世的向往,強化了她對虛無的欲望和其他令人不安的自毀傾向。她最終在母親和帕斯卡面前讓步了,兩個人都試圖讓她相信長時間處在訂婚狀態(tài)是危險的,她同意遠走英國,但其實內(nèi)心十分抗拒。最后這一次對她的殘酷逼迫加速了災(zāi)難的到來。扎扎死于所有這些讓她內(nèi)心分裂的矛盾力量。

在這部小說里,希爾維的角色是朋友,所起的作用僅僅是讓人理解安德蕾。正如學(xué)者愛莉安娜·勒卡姆-達波納(Eliane Lecarme-Tabone)所強調(diào)的那樣,希爾維自身的回憶極少出現(xiàn),關(guān)于她自己的生活、個人抗?fàn)帯⒔夥抛晕业膭邮幗?jīng)歷我們一無所知,尤其知識分子與保守派之間的根本對立——《端方淑女》的核心主題——在這里只是稍微提及。不過,我們還是能看出她在安德蕾的階層不受待見,幾乎不被接受。卡拉爾一家過著優(yōu)裕的生活,而希爾維自己家本來屬于不錯的中產(chǎn)階級,“一戰(zhàn)”之后破產(chǎn)了,社會地位下降。她在貝塔里小住的時候,時常蒙受悄無聲息的侮辱:她的發(fā)型、服飾被人指指點點。安德蕾悄悄在她房間的衣櫥里掛了一條漂亮裙子。還有更嚴重的:卡拉爾夫人不信任她,覺得她誤入歧途——她這樣一位在索邦學(xué)習(xí)的年輕姑娘,將來要從事一份職業(yè),自己掙錢養(yǎng)活自己,取得獨立。那一晚在廚房里,希爾維向扎扎吐露心聲,直言從前扎扎于自己而言意味著整個世界,扎扎大吃一驚,這讓人心碎的一幕標(biāo)志著兩位朋友的關(guān)系扭轉(zhuǎn)方向了。從此以后,是扎扎更愛對方。在希爾維面前,無盡的世界向她敞開,而安德蕾走向死亡。不過,是希爾維/西蒙娜復(fù)活了安德蕾。懷著溫柔與敬重,她借助文學(xué)的力量重現(xiàn)了安德蕾的生命,肯定了她的存在價值。我還想提醒,《端方淑女》四個部分結(jié)尾詞分別為:“扎扎”“講述”“死亡”“她的死亡”。波伏瓦有負罪感,因為在某種意義上,繼續(xù)活著是一種過錯。扎扎是她逃離而付出的代價;她甚至在未出版的筆記中寫下“祭品”這個詞,扎扎是她獲取自由而獻出的祭品。但對我們而言,她的小說難道沒有完成她賦予文字的近乎神圣的使命:抵抗時間,抵抗遺忘,抵抗死亡,“承認瞬間(l'instant)的絕對在場,一瞬即永恒”嗎?

《形影不離》,[法]西蒙娜·德·波伏瓦 著,曹冬雪 譯,浙江教育出版社2022年2月出版

(本文系《形影不離》中文版序言)