《尤利西斯》出版一百周年,這部“天書”的魅力在哪里

1922年,愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯的小說《尤利西斯》幾經(jīng)周折終于出版。這部小說發(fā)表之初曾飽受爭議,麻煩不斷,但時間證明了它的價值。時至今日已有百年,作為意識流小說的代表作,《尤利西斯》如今被讀者奉為20世紀最偉大的小說之一。

詹姆斯·喬伊斯 視覺中國 資料圖

《尤利西斯》以時間為順序,描述了主人公——苦悶彷徨的都柏林小市民,廣告推銷員利奧波德·布魯姆(Leopold Bloom)于1904年6月16日一晝夜之內(nèi)在都柏林的種種日常經(jīng)歷。小說大量運用細節(jié)描寫和意識流手法,構(gòu)建了一個交錯凌亂的時空。

在不少讀者看來,《尤利西斯》宛如“天書”,但就是這樣一本晦澀難懂的著作,卻始終吸引著一批又一批讀者。這或許是因為喬伊斯為普通人的平凡生活譜寫了一部史詩,他塑造的布魯姆,總能引發(fā)人們的無限想象,引領(lǐng)者讀者去往人性最深處。

《尤利西斯》的魅力在何處?我們?nèi)绾卫斫鈫桃了梗颗炫刃侣動浾哒埥塘藦?fù)旦大學(xué)中文系教授戴從容。戴從容研究英國、愛爾蘭文學(xué)及西方當(dāng)代文化文學(xué)理論,為《芬尼根的守靈夜》譯者,著有《喬伊斯小說的形式實驗》 《自由之書:〈芬尼根的守靈〉解讀》。

在戴從容看來,除了語言風(fēng)格的獨特外,《尤利西斯》的魅力還在于永恒的價值,對一切真實都平等相待的包容,喬伊斯敢于把人性、語言、文化的真實同時推向極致,“真實”也成為他寫作的基本準則。真實的豐富說不盡,喬伊斯便懷著無比的寬容,將它們統(tǒng)統(tǒng)納入麾下。

“小說是要把我們帶到真實的世界,而不是逃避到一個虛構(gòu)的世界里。當(dāng)你讀小說的時候,應(yīng)該能夠使你對這個世界的看法發(fā)生改變。”戴從容至今記得自己第一次讀完《尤利西斯》后的感受,“我最早讀的中譯本是1994年譯林版,讀完以后我躺在學(xué)校宿舍的床上,感覺整個社會、人生在我面前展開,這跟我讀任何小說都不一樣。有的小說可以告訴你一個道理、一種善惡觀,但喬伊斯不告訴你一定要做什么,什么是你的人生目標。相反,喬伊斯的作品會讓你理解各個方面的文化,他是包容的。他的作品里有大量崇高深奧的內(nèi)容,同時他也會拉回到現(xiàn)在,把最日常生活的東西給讀者。塑造一個英雄、傳奇人物是相對容易的,但是要塑造一個生動的普通人則很難,則需智慧與悲憫。喬伊斯筆下的布魯姆,這個人物的遭遇、所思所想、情緒起伏是每個普通人都會經(jīng)歷的,他以普通人能理解的方式去塑造了布魯姆,這是喬伊斯對生活真正的認識。”

喬伊斯也為小說開啟了新模式,閱讀他的作品絕不是簡單的情節(jié)閱讀,而是文化閱讀。戴從容認為,喬伊斯并非如外界評論所說他在創(chuàng)造語言,“他是借用了《愛麗絲鏡中漫游記》中的那種方法,包括那面鏡子,一個奇幻的萬花筒般的鏡子。他融合各種語言詞匯的要素,其中也包括了我們的中文拼音、梵文,用羅馬字母組合在一起的。閱讀的時候,不僅僅是猜喬伊斯的語言是怎么讀的,而是要讀出來各種文化的語言組合在一起,形成了一個怎樣的意義。他能夠把各種各樣的文化,不分國別,不分高低貴賤,甚至不分古代和現(xiàn)代,完全地呈現(xiàn)出來。我想喬伊斯對世界各種各樣文化認可包容的態(tài)度,改變、影響了包括我在內(nèi)的無數(shù)讀者。”

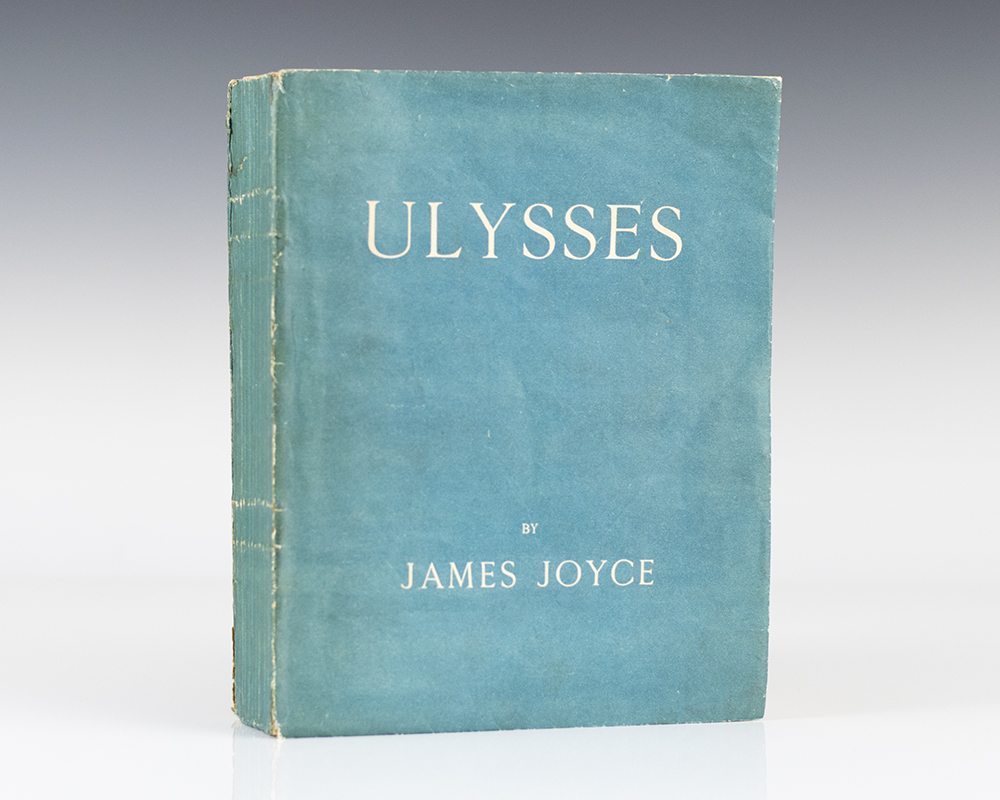

1922年《尤利西斯》初版

自上個世紀20年代起,愛爾蘭文學(xué)就在中國得到過關(guān)注。1922年7月6日,徐志摩第一個在《時事新報》上提及喬伊斯。戴從容介紹:“徐志摩是在他發(fā)表的詩歌《康橋西野暮色》前言之中提到了喬伊斯,他把喬伊斯在文壇的名聲鵲起與列寧在政壇的影響相提并論。”

在發(fā)表小說之前,喬伊斯以創(chuàng)作詩歌為主,1907年詩集《室內(nèi)樂》發(fā)表后在英美文學(xué)圈里名聲日益增長。徐志摩在文章中就高度贊揚了他的詩作《一個青年藝術(shù)家的畫像》,隨之提到《尤利西斯》的出版是一件文壇盛事。不過戴從容分析,徐志摩雖然提到了《尤利西斯》,但很可能并沒有閱讀過。“因為徐志摩說這本書最后一章100頁沒有一個標點符號,而且不分段,連大寫字母也沒有。但是最后一章其實還是分段了的,雖然很少,大寫字母I也隨處可見,此外還有人名首字母的大寫、Mr等專有名詞的大寫等。”

在1922年11月,茅盾也在《小說月報》上在《海外文壇消息:英文壇與美文壇》一文中介紹了喬伊斯,但是他把喬伊斯稱為美國作家,而且是一位達達主義者。戴從容還提供了一個有趣的細節(jié),在一封寫給韋弗女士的信中,喬伊斯曾說《尤利西斯》的第一版收到來自中國的10個訂單。可惜的是這10個訂單的信息已經(jīng)無法查尋,無法判定訂購者是誰。

戴從容介紹,新中國成立前喬伊斯作品翻譯過來的并不多,除了當(dāng)時燕京大學(xué)教師吳興華翻譯了《尤利西斯》的幾個章節(jié)外,多數(shù)譯者都選擇了《都柏林人》中并不具有代表性的短篇,其中短篇“Eveline”得到了非常多的關(guān)注,在《都柏林人》15部短篇只有三部被翻譯的情況下,“Eveline”一篇就被翻譯了三次。

“這個故事講的是一位年輕女子準備跟戀人私奔,離開自己那個令人窒息的家。但是在碼頭登船的那一刻她膽怯了,在滾滾人流中與戀人越隔越遠,絕望地望著戀人離去。1990年三毛在《滾滾紅塵》中也用類似的場景描寫過新中國成立前中國戀人的生離死別。這樣的場景之所以會讓那時的讀者著迷,首先無疑是因為里面凄婉的愛情故事,這一點可以從比較‘香艷’的中譯名中看出來;另一方面,那個時代中國人命運的無助,也可以在這一悲劇性結(jié)尾中找到共鳴。雖然譯者的這種解讀未能理解喬伊斯在《都柏林人》中真正的文學(xué)用意,但也可以看出此時翻譯選擇主要出于譯者自己的喜好。”

1941年喬伊斯逝世后,《西洋文學(xué)》刊登了喬伊斯特輯,“在這個喬伊斯的特輯中,喬伊斯的一些詩歌、《尤利西斯》第2、4章的片段和第18章,以及A Painful Case(《一件慘事》)都得到翻譯。”戴從容介紹,“1980年后,西方思潮再次涌入中國,喬伊斯立刻成為中國學(xué)者翻譯的對象。“《都柏林人》中思想性和藝術(shù)性最強的《死者》首先得到了重點關(guān)注.此外,《外國現(xiàn)代派作品選》中刊登了《尤利西斯》的第二章翻譯。第二章的主人公是比較容易被中國讀者理解的知識分子形象的斯蒂芬,第一章現(xiàn)實主義較強,第三章過于意識流,第二章介乎兩者之間,正適合中國讀者。”

隨著出版社在當(dāng)代翻譯中所起的作用越來越強,喬伊斯的作品開始被中國讀者較為全面地認識和了解。1991年,譯林出版社決定出版中文版《尤利西斯》,幾番波折后最終請到了蕭乾、文潔若夫婦為譯者。蕭乾早年間在劍橋研究意識流文學(xué),他在上世紀四十年代初就鉆研過這部作品,并從英國倫敦給時任中國駐美大使的胡適寫信道:“這本小說(《尤利西斯》)如有人譯出,對我國創(chuàng)作技巧勢必大有影響,惜不是一件輕易的工作。”1994年,第一個《尤利西斯》中文全譯本由譯林出版社出版,在海內(nèi)外都引起了關(guān)注。

此后,喬伊斯其他作品如詩歌、散文、書信選集等也陸續(xù)通過出版社出版。而隨著國家間文化交流的頻繁,愛爾蘭文學(xué)研究和翻譯在中國也繁盛起來,不僅是喬伊斯,諸多愛爾蘭小說家、詩人、戲劇家的作品都被引入中國。

2021年,翻譯家劉象愚潛心二十年翻譯的《尤利西斯》全譯本終于完成,由上海譯文出版社出版。除《尤利西斯》(上、下冊)外,新版本套裝還附贈獨立成書的500多頁翻譯札記《譯“不可譯”之天書——〈尤利西斯〉的翻譯》,3本書共1888頁,共計有4471條注釋。

除了在翻譯方面下功夫,劉象愚花了大量精力撰寫注釋,4471條注釋或交代出處,或補充背景知識,盡力為讀者們掃清閱讀障礙。第十四章開頭的短短346個字(中文譯文),是全書最難譯、最難讀的幾個段落之一。劉象愚為其撰寫了近4000字的札記,將很多無法在注釋里解釋清楚的背景知識,在札記里做了更加詳細的交代與解讀。讀完札記,原本令人費解的行文、文體、用詞和典故,也變得容易理解。對于喜歡《尤利西斯》的讀者來說,又多了一個途徑走進作者喬伊斯的精神世界。