“再次感謝各位來賓,張潔就此道別了”

編者按:著名作家張潔2022年1月21日在美國因病逝世。張潔是中國新時(shí)期文學(xué)的重要代表性作家,她獲第二屆、第六屆茅盾文學(xué)獎(jiǎng),多次獲全國優(yōu)秀中篇小說獎(jiǎng)、全國優(yōu)秀短篇小說獎(jiǎng)。張潔的作品風(fēng)格、主題、藝術(shù)特色多樣,很難用簡單的文字概括,但無論如何,“愛,是不能忘記的”,張潔的直接、熱情與真誠以及她的作品將長久地陪伴讀者。

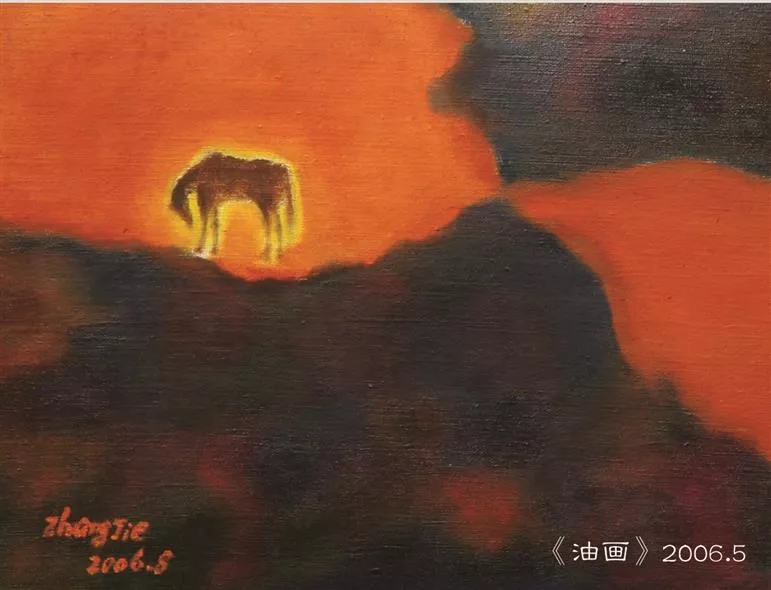

2014年10月,張潔個(gè)人油畫展在北京中國現(xiàn)代文學(xué)館舉行,這是她晚年的最后一次與眾多朋友們的歡聚。畫展開幕式致辭的最后,一向通透低調(diào)的張潔說,“我已經(jīng)找了律師立下遺囑,遺囑里面寫了:在我死后不開追悼會,不發(fā)表紀(jì)念文章,不要寫任何懷念我的文章,也不要紀(jì)念我。”遵循張潔的心愿,我們不做過多地紀(jì)念,僅重溫她在畫展上與朋友們的“最后告別”文字,另附中國作協(xié)主席鐵凝對張潔文與畫的印象記。兩篇文章均發(fā)表于《時(shí)代文學(xué)》2015年第7期“名家側(cè)影”欄目。

就此告別

◎張潔

30多年前,冰心先生對我說過一句話,她說:“在我們這些老朋友之間,現(xiàn)在是見一面少一面了。”

而現(xiàn)在,輪到我來說這句話了。

我們的文字中,常常會用到“永遠(yuǎn)”這個(gè)詞兒,但永遠(yuǎn)是不可能的……“花開花落會有時(shí)”,“長江后浪推前浪”……適時(shí)而退,才是道理。我一直盼望有一個(gè)正式的場合,讓我鄭重地說出這些話,但這個(gè)機(jī)會實(shí)在難以得到。

非常感謝中國現(xiàn)代文學(xué)館,當(dāng)然現(xiàn)代文學(xué)館的后面其實(shí)是中國作家協(xié)會,還有我的“娘家”北京作家協(xié)會,為我組織了這個(gè)畫展,給了我這個(gè)難得的機(jī)會,讓我表明我的心意。說是畫展,對我來說,確實(shí)是一個(gè)告別演出。

除了感謝中國作協(xié)、中國現(xiàn)代文學(xué)館以及我的“娘家”北京作協(xié)的支持外,我還非常、非常慚愧。為什么這么說?因?yàn)閺男∧赣H就告訴我,對所有的給予都應(yīng)該回報(bào),我也是努力這樣做的。但有些給予真是無法回報(bào)。

其實(shí)我很想跟我母親討論這個(gè)問題:您覺得所有的給予都能回報(bào)嗎,有些給予其實(shí)是回報(bào)不了的。這就是我面對那些無法回報(bào)的給予時(shí),常常會非常慚愧的緣故。

張潔《沉重的翅膀》手稿。1985年,《沉重的翅膀》獲第二屆茅盾文學(xué)獎(jiǎng)。

于是這些無法回報(bào)的給予,就成了我的心債,讓我的心不得安寧。今年春天,我把這些心債寫成一篇稿子,但被退稿了,這是我今生第二次被退稿。我也知道它確實(shí)難以發(fā)表,因?yàn)樯婕爱?dāng)時(shí)的許多歷史人物和歷史背景。可是沒關(guān)系,這些事都記錄在我的日記里,我想在我離開這個(gè)世界之前,它一定會得到發(fā)表的機(jī)會。

我這輩子是連滾帶爬、踉踉蹌蹌過來的。從少年時(shí)代起,當(dāng)我剛能提動(dòng)半桶水的時(shí)候,就得做一個(gè)男人,同時(shí)又得做一個(gè)女人,成長之后又要擔(dān)負(fù)起“做人”的擔(dān)子,真是累得精疲力竭。可是這一次畫展——也可能是我辦的最后一件大事,承辦人卻沒有讓我花一分力氣,沒有讓我操一分心思,沒有讓我動(dòng)一根手指頭……一個(gè)累了一輩子、已然精疲力竭的人,頭一次遇到這種情況,心里是什么感受?那真是千言萬語無從說起。

此外,我還要感謝兩個(gè)具體辦事兒的人。一個(gè)是興安,說老實(shí)話,興安這個(gè)家伙不太靠譜,但是他為這次畫展做的畫冊相當(dāng)漂亮,此外還為了畫展前前后后地奔波。另一個(gè)是我的鄰居任月華女士,我不在京期間,許多細(xì)枝末節(jié),包括畫冊的清單、交接,都是由她代勞和現(xiàn)代文學(xué)館的計(jì)蕾主任商量解決。很多人認(rèn)為我是個(gè)非常各色、不好相處的人,可是我們鄰居20多年,從來沒有發(fā)生過一點(diǎn)兒矛盾。

如果你們喜歡我的畫,我很高興;如果你們不喜歡,臭罵一頓,我也不在意。我現(xiàn)在的狀態(tài)是云淡風(fēng)輕。

很多年前,我寫過一篇短文,我說當(dāng)我離開這個(gè)世界的時(shí)候,希望我只記得那些好的,忘記那些不好的。

這話說起來容易,做起來可太不容易了。就在七八年前,睡到半夜,我還會噔地一下坐起來,對著黑暗大罵一句,然后再騰地一聲躺下,可我現(xiàn)在真地已經(jīng)放手了。

張潔在第六屆茅盾文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮。2005年,《無字》獲第六屆茅盾文學(xué)獎(jiǎng)。

我從不相信任何宗教,但我相信一些奇怪的事。我常常會坐在一棵樹下的長椅子上,那個(gè)角落里的來風(fēng),沒有定向,我覺得那從不同方向吹來的風(fēng),把有關(guān)傷害、侮辱、造謠、污蔑等等不好的回憶,漸漸地吹走了,只留下了有關(guān)朋友的愛、溫暖、關(guān)切、幫助等等的回憶。同時(shí)我還認(rèn)識了一只叫l(wèi)ucy的小狗,它的眼睛干凈極了,經(jīng)常歪著小腦袋,長久地注視著我。當(dāng)它用那么干凈的眼睛注視我的時(shí)候,我真覺得是在洗滌我的靈魂。我也非常感謝命運(yùn)在我的生命快要結(jié)束的時(shí)候,給了我這份大禮,讓我只記得好的,忘掉那些不好的回憶。

最后我還想說的是,我在一家很好的律師事務(wù)所留下了一份遺囑:我死了以后,第一,不發(fā)訃告。第二,不遺體告別。第三,不開追悼會。也拜托朋友們,不要寫紀(jì)念我的文章。只要心里記得,曾經(jīng)有過張潔這么一個(gè)朋友也就夠了。至于從來就沒停止過詛咒我的人,就請繼續(xù)罵吧,如果我能在排遣你的某種心理方面發(fā)揮點(diǎn)作用,也是我的一份貢獻(xiàn)。

再次感謝各位來賓,張潔就此道別了。

(本文為張潔在“張潔油畫作品展”上的致辭)

我看青山多嫵媚

◎鐵凝

最初認(rèn)識張潔,是從她的文學(xué)開始。從《撿麥穗》到《無字》,近四十年的文學(xué)生涯,她的天生麗質(zhì)、敏感、優(yōu)雅的文字,她那爐火純青的流淌著微妙節(jié)奏感的敘述才能,她對人性、苦難、愛、背叛、理想、希冀、庸俗、純真的刻骨描繪,是如此地撞擊人心,即便寫于三十年前的短小散文,三十年后再讀,我依然胸口發(fā)熱。而她在最重要的作品中,對現(xiàn)實(shí)、歷史、民族、革命、社會、文化的開闊、奇峻的視野,正派、獨(dú)到的見地,“較真兒”的敏銳表達(dá)和不屈追溯,無不讓人心生敬意。她的文學(xué)始終是靈魂在場的文學(xué),她如冰似火,細(xì)膩而又率直,“愚鈍”而又犀利,潑辣而又脆弱,孤高而又謙誠,那是一種不可復(fù)制的氣象,一種欲說還休的斑駁。我就問自己:你真的認(rèn)識這位“從森林里來的孩子”嗎?(注:《從森林里來的孩子》,張潔小說名字)

2014年10月22日,張潔在中國現(xiàn)代文學(xué)館舉辦個(gè)人油畫展當(dāng)天,張潔與鐵凝的合影。

后來認(rèn)識張潔,是從她的攝影作品開始。不久前出版的《流浪的老狗》一書,有張潔獨(dú)自旅行拍攝的百余幅照片,配以她為這些照片所寫下的文字。張潔不把這些照片稱為攝影作品,也不曾為自己配備專業(yè)攝影器材,簡單的行囊里僅一架“傻瓜”相機(jī)而已。她喜歡的是行走本身。“有人生來似乎就是為了行走。他們行走,是為了尋找。尋找什么,想來他們自己也未必十分清楚,也許是為了尋找心之所依,也許是為了尋找魂之所系……只有在行走中,在用自己的腳步叩擊大地,就像地質(zhì)隊(duì)員用手中的小鐵錘探聽地下寶藏那樣,去探聽大地的耳語、呼吸、隱秘的時(shí)候,或自己的瞳孔聚焦于天宇,并力圖穿越天宇,去閱讀天宇后面那本天書的時(shí)候,他的心才會安靜下來。”張潔說。也因此,張潔的拍攝是樸素天真的,自由放松的,幽默亦開懷。文學(xué)造化、藝術(shù)修養(yǎng)、審美趣味的浸潤,使她的鏡頭有一種天然的對樸素風(fēng)景的熱忱與興致。而她對構(gòu)圖、對光的自覺取舍和捕捉,又仿佛受過專業(yè)訓(xùn)練。她拍歐洲老火車站臺上油漆剝落的木椅、即將進(jìn)站的大巴、小鎮(zhèn)教堂、鄉(xiāng)村旅店、街燈、老屋、廁所、栓馬環(huán),“自視甚高的樹”、龐貝,雪中的書亭,令人叫絕的劈柴堆里的雌雄木樁,小角落里常見大氣勢。她拍西班牙海岸的白浪、德國的森林、希臘奧林匹克老賽場那塊閱盡滄桑的大理石領(lǐng)獎(jiǎng)臺。她坦言:喜歡那些老而彌堅(jiān)的味道。盡管破敗,卻依然從容;盡管沒有當(dāng)世的浮華,卻處處散發(fā)著歷史、文化悠遠(yuǎn)的氣息。這樣的喜歡,也就讓人理解了為什么她會把一張石頭砌就、窗欞殘缺的拱形空窗起名為“不動(dòng)聲色的震懾”。華沙街上一輛童話般漂亮的馬車,馬車上載一只帶雕花鐵飾的精美木箱,原來是這城市的普通垃圾車。張潔讓讀者見識了如此藝術(shù)的垃圾車,她同時(shí)還把鏡頭伸向(她常自嘆因?yàn)闄C(jī)器是“傻瓜”,她無法將鏡頭“伸”得更理想)婉若巨獅與人擁抱的山巖,更還有貌似凌厲、冷峻的一群巨石在呵護(hù)腳下一蓬巴掌大的小草。有一張照片是草叢里兩只戀愛中的螳螂,張潔拍到了它們覺察被打攪時(shí)那瞬間的惱怒表情———千載難逢的昆蟲表情,使我想起法布爾在《昆蟲記》里對身材纖細(xì)、本性兇狠的螳螂的神奇描繪。這位獨(dú)立不羈的行者張潔,卻原來對小生靈有著如此謙卑的照應(yīng),要不然,她何以會對山間給過她純凈注視的幾只羊久久不能忘懷呢。在高高的山崗上有她每一次遠(yuǎn)行的追尋,若心靈引導(dǎo)她匍匐于小草,她亦絕不敷衍。我就問自己:你真的認(rèn)識這位“從森林里來的孩子”嗎?

第四次文代會期間的合影。右起:張潔、冰心、茹志鵑、劉真、葉文玲。

新近認(rèn)識張潔,是從她的繪畫開始。如果攝影是她的興致所至,信手拈來,隨心所欲,繪畫卻被她看做第二職業(yè)。她選擇了油畫,并拜專業(yè)畫家為師,足見其鄭重的態(tài)度。這有點(diǎn)冒險(xiǎn),卻符合張潔的性格。她表示過在藝術(shù)上不喜歡重復(fù)別人和自己,甚至不喜歡風(fēng)格的“定格”。這需要勇敢和強(qiáng)大的行動(dòng)力,需要過人的藝術(shù)感覺和造形能力,而這幾樣張潔都不缺少。近兩年冬天,張潔由美國回到北京小住時(shí),我曾去她的寓所拜訪。在雖已搬空,卻仍散發(fā)著典雅氣質(zhì)的幾個(gè)房間里,彌漫著畫布、乳膠、油畫顏料和調(diào)色油的強(qiáng)烈氣味。一只松木畫架支在從前的書房中央,架上是剛起輪廓的新畫。其余房間,墻上均是她的畫作。有時(shí)她就身穿沾著油彩的深藍(lán)色卡嘰布工作服見客,讓我驚異這就是那位對生活細(xì)節(jié)和品位既嚴(yán)格又挑剔的,有著那么多“風(fēng)姿綽約”的時(shí)光的,獲過國內(nèi)國際數(shù)十種大獎(jiǎng)和榮譽(yù)的張潔嗎?我看著面前不再年輕的張潔,她灑脫,淡定,一個(gè)心無旁騖的藝術(shù)勞動(dòng)者,她的容顏正煥發(fā)出僅憑年輕還不配擁有的老象牙般的光華,真正是“豪華落盡見真淳”了。她不再是花朵,她更似堅(jiān)果:潤澤,沉實(shí),勁道,淳厚。我想起前蘇聯(lián)著名芭蕾舞藝術(shù)家烏蘭諾娃,為什么在近六十歲還能擔(dān)綱出演《天鵝湖》中的少女奧薇麗塔,那是她的打不倒的功力與技巧所賜,更是她見識、體味過花開花落,才有資格更準(zhǔn)確、更深刻地詮釋花開的絢麗與奪目,花落的辛酸與凜然。

我沒有問過張潔為什么下如此功夫研習(xí)油畫,竊以為這樣的提問是愚蠢的。她曾在書中不經(jīng)意間流露,攝影的收獲是讓她一腳踏進(jìn)了別人看不見的色彩。繪畫何嘗不是如此,想來張潔心中正發(fā)生著必由繪畫才能描述的景象。她的畫大多沒有命名,選材亦無約束,不似有些職業(yè)大畫家比如塞尚,一輩子畫過那么多家鄉(xiāng)的維克多山也不膩煩。張潔更在乎所畫對象最初給她的轉(zhuǎn)瞬即逝的強(qiáng)烈觸動(dòng)或震動(dòng)。雖然她好像沒有受過太多“流派”或“主義”的影響,但和寫實(shí)主義相比,張潔顯然更傾心于表現(xiàn)主義。她畫深水、蒼云、白樺、舊屋、老車、夕陽,也畫女人、神馬、雪豹、遠(yuǎn)山。有一幅構(gòu)圖“出格”的女性頭像,我稱之為油畫寫意:一塵不染的天藍(lán)色背景占據(jù)畫面大半,迎候一個(gè)線條簡練、不計(jì)較多余細(xì)節(jié)的女人側(cè)臉的闖入。她那蜜蠟般的膚色,微垂眼瞼的矜持與洞悉世事般的超然疑似對作者心緒的某種泄露。

一幀畫于2008年的豹子,我愿意把它叫做雌性的雪豹。畫中雪豹正在回眸,被綢緞般亮麗而又鋒利的闊葉草簇?fù)怼D侨犴g、結(jié)實(shí)的頸部與修長、矯健身軀所構(gòu)成的優(yōu)美曲線,襯著層次豐富的橙黃色眩目背景,使整個(gè)畫面充滿彈性的緊張感。逆光中的雪豹,當(dāng)它的脖頸被一團(tuán)側(cè)光照耀時(shí),作者有意凸顯的這個(gè)局部就煥發(fā)出揉雜著淡紫羅蘭色的高貴。接著你會被雪豹的眼神吸引:孤傲、警覺,又充溢著濕潤的憂郁,一種不打擾同類亦不打擾人類的自尊。我被這豹子的眼神所打動(dòng),強(qiáng)烈的主觀刻畫剎那間連接了動(dòng)物和人心的溝通。對照那幅“寫意”的側(cè)臉女人,與這雪豹竟有一種靈魂與氣質(zhì)上莫名的神似。在張潔的畫作里,與生俱來一種人與動(dòng)物、動(dòng)物與風(fēng)景之間的平等和信任。在她心中的風(fēng)景里,也說不定動(dòng)物比人更像人。我不能說這幅作品在藝術(shù)上達(dá)到何樣高度,但我可以說,張潔已顯示出她作為一個(gè)藝術(shù)家所必備的銳利眼光、表現(xiàn)能力和叛逆之心。她的畫面常大膽運(yùn)用橙黃、橙紅、桔黃等顏色,亦有大面積綠色入畫,更證實(shí)了她對色彩的自覺訓(xùn)練與胸有成竹的把控。黃和綠是油畫顏料里最容易被“畫臟”的顏色,張潔呈現(xiàn)給觀眾的是熱烈的明澄和清透的豐富。

張潔畫作

我也喜歡那幅“門”,盡管張潔認(rèn)為這不是她最心儀的作品。一扇打開的舊門,半面封閉的白窗,有縱深感的兩個(gè)空房間被居中的淡灰色門框隔開,使畫面交織成一種既錯(cuò)落又穩(wěn)定的透視關(guān)系。我喜歡它不是因?yàn)樗眨且驗(yàn)楫嫾夷馨芽諘绫憩F(xiàn)得如此飽滿。陳舊的灰色水泥地面與外間橙紅、銹紅相雜的墻壁形成的反差,與里間海藍(lán)色墻壁形成的對比,栗色門板上的幾塊青檸顏色借這一切做著并不刺眼的跳躍。被門框遮住大半的里間空房,因?yàn)橐皇峁獾耐高M(jìn),頓時(shí)帶給人視覺上的依戀,所有的顏色安排都因之活躍起來,正所謂沒有光就沒有顏色。而房間里每個(gè)角落的氣味也被攪動(dòng)起來,這空屋舊門,一座房子的神秘呼吸,這故事結(jié)束的地方,在不同觀眾的眼里,又會引誘出多少不同的開始呢。

曾經(jīng)聽過這樣的說法:畫是無聲的詩,詩是有聲的畫。我對這種比喻持保留態(tài)度,它輕而易舉地混淆并沖淡了文學(xué)和繪畫各自獨(dú)立的藝術(shù)價(jià)值。比如俄羅斯藝術(shù)中的一些“情節(jié)性繪畫,”往往受著太多的文學(xué)的“羈絆”,畫家在那些作品里努力想要完成的,本應(yīng)交給作家去做。夏加爾曾說:“油畫中往往隱藏著更多的話語、寂靜和疑惑。這些話語一經(jīng)說出就會削弱本質(zhì)性的東西,把人們引向別的道路。”立體主義和抽象主義對藝術(shù)史的介入,能夠證實(shí)上述道理。它改變了觀念和觀察世界的方式,解放的是人們感覺的局限。畫就是畫,詩就是詩,如果詩已經(jīng)是有聲的畫,張潔就不會再有拿起畫筆的沖動(dòng)。在作家筆下無法發(fā)生的事,在不拘一格的畫家筆下什么都有可能發(fā)生。這是繪畫的魅力,也是為什么會有優(yōu)秀的作家非要暫時(shí)放下文學(xué),拿起畫筆不可。那是一種不摻水的生命的本能,一種令人艷羨的充沛的藝術(shù)才情。在畫布和畫框的局限中,她的繪畫、文學(xué)和攝影正自由地遙相呼應(yīng)。

“我看青山多嫵媚,料青山見我應(yīng)如是。”讀張潔的畫,我會想起辛棄疾的佳句。那里有人與大自然渾然天成的相互傾慕,有天下大同的歡悅情懷。張潔如“孤俠”行走天下,是滿目青山不斷呼喚出她在藝術(shù)表達(dá)中的大不安分與大自在。至于青山見她是否“應(yīng)如是”,就我對張潔的粗疏理解,這或許根本不在她的料想中。她已超越了對相看兩不厭的期待,也因此她更徹底,更決絕。我于是發(fā)現(xiàn)了自己對張潔更多的未知,便更要問我,你真的認(rèn)識這位“從森林里來的孩子嗎?”

讓我們靜心讀一讀張潔的畫。說到底,每一次對藝術(shù)和文學(xué)的欣賞,其實(shí)都是為了更深入地認(rèn)識和理解我們自己,更響亮地開掘我們靈魂深處那些尚未醒來的顏色和表情。這便是藝術(shù)和文學(xué)于人類世界的隱性意義。

我看青山多嫵媚,藝術(shù)真在,青山即在。

(圖片綜合自中國作家網(wǎng)、“中國現(xiàn)代文學(xué)館”微信公眾號、《中國現(xiàn)代文學(xué)館館藏珍品大系·手稿卷》等)

(編輯:陳澤宇)