錢理群:關(guān)于“20 世紀(jì)中國文學(xué)經(jīng)驗”的思考 ——《錢理群新編中國現(xiàn)代文學(xué)史:以作家、作品為中心》結(jié)束語

錢理群先生近照

通過對于歷史的梳理與總結(jié),大概可以作出這樣的論斷 :中國現(xiàn)代文學(xué)以五四為起端,到第三個十年就趨于成熟,1940 年代的文學(xué)達到了第一個高峰 ;而此后又經(jīng)過種種曲折,到 1980 年代達到第二個高峰。兩個高峰之間顯然存在內(nèi)在的關(guān)聯(lián),并有著共同的特點,形成了獨特的“中國文學(xué)經(jīng)驗”。在我看來,主要有三個方面。

其一,集中體現(xiàn)了 20 世紀(jì)中國文學(xué)經(jīng)驗的中國現(xiàn)代文學(xué),它的第一大特質(zhì),就是“開放、包容性”和“獨創(chuàng)性”。

首先是開放、包容性。這就是 1940 年代末以沈從文為核心,包括汪曾祺在內(nèi)的北方作家群所總結(jié)的三條“生路”,即“打開中外文藝的界限”,向東、西方世界開放 ;“打開新舊文學(xué)的壁壘”,繼承與發(fā)展中國自身悠久的歷史文化傳統(tǒng) ;“打開文藝與哲學(xué)及科學(xué)的畫界”,向多學(xué)科開放, 追求文學(xué)、歷史與哲學(xué)的有機融合。

沈從文(1902-1988)

汪曾祺(1920-1997)

這自然有著豐富的歷史內(nèi)容。首先它揭示了中國現(xiàn)代文學(xué)發(fā)展的一個基本問題,即如何處理和中國傳統(tǒng)文學(xué)與世界文學(xué)的關(guān)系。我們通常把中國現(xiàn)代文學(xué)稱為“新文學(xué)”,“新”就新在它誕生于“五四”新文化運動,它的歷史使命,就是改變閉關(guān)自守的傳統(tǒng)格局,向世界開放,吸收外來思想文化文學(xué)資源,對中國傳統(tǒng)思想、文化、文學(xué)進行歷史性的變革,從而創(chuàng)造出不同于傳統(tǒng)的“新思想,新文化,新文學(xué)”,正是這樣的“創(chuàng)新性(異質(zhì)性)”與“獨立性”,構(gòu)成了中國現(xiàn)代文學(xué)的基本特質(zhì)、意義與價值。但它又不可能、也不能與中國傳統(tǒng)文學(xué)徹底決裂,現(xiàn)代文學(xué)與中國古代文學(xué)之間存在著事實上的延續(xù)關(guān)系 ;它同時又是世界思想、文化、文學(xué)的有機組成部分。這樣,中國現(xiàn)代文學(xué)的發(fā)展,就必須面對一個基本矛盾 :既要繼承中國傳統(tǒng)文化,向世界文化開放,又要保持自身的創(chuàng)新性、異質(zhì)性與獨立性。這是一個無法回避的歷史性的難題。這就是魯迅在《無聲的中國》里所說的,無論中國古代文化, 還是世界文化,都有著深厚的歷史傳統(tǒng),是一種強勢文化,具有極強的同化力 ;中國現(xiàn)代文學(xué)在繼承中國古代文化,吸取外來文化時,也就同時冒著被同化、“被描寫”的危險。魯迅一針見血地指出,中國現(xiàn)代文學(xué)的基本元素,就是“現(xiàn)代”、“中國”、“文學(xué)”,它的根本追求,就是要“說現(xiàn)代中國人的話”,卻極容易走向“學(xué)說古代的死人的話”,學(xué)說外國人的話的歧途,發(fā)出的“都不是中國人自己的聲音,是別人的聲音”,“是唐宋時代的聲音,韓愈蘇軾的聲音,而不是我們現(xiàn)代的聲音”,就變成了“無聲的中國”。魯迅因此發(fā)出號召 :“青年們先可以將中國變成一個有聲的中國,大膽地說話,勇敢地進行,忘掉了一切利害”,將“現(xiàn)代中國人的話”大膽地說出來,“才能和世界的人同在世界上生活”。——這其實正是中國現(xiàn)代文學(xué)幾代人共同努力的目標(biāo),并最終創(chuàng)造了“現(xiàn)代——中國”的“文學(xué)”,形成了最基本的中國文學(xué)經(jīng)驗。

在具體的歷史進程中,中國現(xiàn)代文學(xué)在處理和中國古代文學(xué)、外國文學(xué)的關(guān)系時,又會遇到不同的問題,從而形成不同的特點。

五四文學(xué)革命就是從“語言的變革”入手的, 所謂“語言變革”最基本的要求,就是“以白話文代替文言文”,其最主要的收獲也是白話文取代文言文,進入中小學(xué)課堂,成為新的“國語”,即新的民族國家語言。而五四時期的白話文,其核心是“以口語為基礎(chǔ)”,即將現(xiàn)代中國人日常生活用語用于文學(xué)書寫 ;同時強調(diào)的是“中文西文化”(冰心語),借鑒“歐化語”,引入西方語法,以促進中國語言的變革,現(xiàn)代漢語的創(chuàng)造。但由于第一代作家都有深厚的傳統(tǒng)文化、語言修養(yǎng),他們的文學(xué)語言必然是“白話文”與“文言文”的雜糅(如魯迅、周作人),即使是郁達夫這樣自覺西化的創(chuàng)造社作家的文學(xué)語言里也依然有著研究者所發(fā)現(xiàn)的“古典味”。于是,就有了周作人最后的總結(jié) :中國現(xiàn)代漢語文學(xué)(白話文) 必須是“以口語為基礎(chǔ),再加上歐化語,古文, 方言等分子的雜糅、調(diào)和”(周作人 :《〈燕知草〉跋》),“現(xiàn)代國語須是古今中外分子融合而成的一種中國語”(《國語改造的意見》)。這也就成為整個中國現(xiàn)代文學(xué),以至當(dāng)代文學(xué)一以貫之的努力目標(biāo)。

中國現(xiàn)代文學(xué)文體的變革與實驗,也同樣面對如何對待中國古代文學(xué)、外國文學(xué)的傳統(tǒng)的問題。而開創(chuàng)期的五四文學(xué),不同文體又面臨不同的要求。現(xiàn)代新詩與現(xiàn)代話劇,都是所謂“外來文體”,它的主要任務(wù)是“引入”,“大破大立”,既要擺脫中國傳統(tǒng)詩歌、戲劇的束縛,大膽突破,創(chuàng)新 ;同時又要逐漸形成“中國特色”,以在中國的文化土壤與中國讀者、觀眾心中扎下根來 :由此構(gòu)成的挑戰(zhàn)性、艱難性、復(fù)雜性與曲折性,將貫穿整個中國現(xiàn)代新詩與現(xiàn)代話劇發(fā)展的全過程,至今也還沒有結(jié)束。而散文,則是中國古代文學(xué)的主體,這就為中國現(xiàn)代散文的發(fā)展提供了深厚的傳統(tǒng)資源,也就是魯迅所說的,五四散文的成就高于新詩、話劇的基本原因 ;但魯迅又同時指出,這也就給五四散文創(chuàng)作提出了一個歷史性難題 :“為了對于舊文學(xué)的示威,表示舊文學(xué)之自以為特長者,白話文并非做不到”,這就更需要變革、創(chuàng)新(魯迅 :《小品文的危機》)。可以說,五四散文是在“繼承與突破傳統(tǒng)”的雙重要求中構(gòu)建現(xiàn)代散文的新范式的。或許也正因為如此,它也就吸引了最具創(chuàng)造力的周氏兄弟——魯迅、周作人,特別是周作人,他們都把散文作為“自己的文體”,周作人創(chuàng)造了“愛智者散文體”(《自己的園地》《雨天的書》),魯迅則在回憶體散文(《朝花夕拾》)和散文詩(《野草》)里留下了歷史上從未有過的現(xiàn)代中國知識分子的個性化的“人”的形象。而魯迅的創(chuàng)造, 更在現(xiàn)代小說領(lǐng)域 :小說雖然也是中國唐宋以來即有的傳統(tǒng)文體,卻始終處于邊緣位置 ;晚清以來的文學(xué)變革的一個重大任務(wù)就是把小說推向主體位置,為此作了許多的試驗,只有在魯迅這里得到真正的突破,而且“開端即成熟”,魯迅的《狂人日記》《孔乙己》《在酒樓上》等代表作,可以說創(chuàng)造了不同于西方小說的具有中國以至東方文學(xué)特色的全新的現(xiàn)代小說范式。這也就為整個中國現(xiàn)代文學(xué)的發(fā)展,奠定了堅實的基礎(chǔ),其所提供的歷史經(jīng)驗,是極其寶貴的。此后的中國現(xiàn)代文學(xué)即是沿著這樣一條對中國文學(xué)傳統(tǒng)和外國文學(xué)傳統(tǒng)“繼承——創(chuàng)新”,而“以創(chuàng)新為主”,即堅持自身的獨立性與異質(zhì)性的道路上發(fā)展,而且道路越走越寬廣。在第二個十年里,一方面對世界文學(xué)的觀照和繼承的視野更加開闊,不僅適應(yīng)中國左翼文學(xué)發(fā)展的需要,更有計劃地引入俄羅斯文學(xué)和蘇聯(lián)文學(xué),以及 1930 年代興起的西方左翼文學(xué)的資源,同時為現(xiàn)代都市文學(xué)的發(fā)展提供美學(xué)資源,開始引入西方現(xiàn)代主義新思潮、新藝術(shù),進行創(chuàng)造“新感覺派小說” 和“現(xiàn)代派詩歌”的新實驗。另一方面,對中國傳統(tǒng)文化的繼承,也更加自覺,即使是現(xiàn)代派詩歌,強調(diào)的也是“法國象征派,美國現(xiàn)代派與中國古典詩學(xué)的結(jié)合”。而對白話文學(xué)的獨立創(chuàng)造則始終沒有停止,最引人注目的,是老舍的語言實驗 :他自覺地走出魯迅、周作人那一代人的“白話、文言雜糅”之路,而試圖另創(chuàng)出一種“純凈的語體”,“燒出白話的原味兒”,同時又在俗白中追求講究而精致的美,創(chuàng)造出“俗而雅”的現(xiàn)代白話文學(xué)語言。有意思的是,對此作出高度評價的是周作人,他認(rèn)為老舍是在自覺繼承《紅樓夢》和《兒女英雄傳》的傳統(tǒng),意味著中國現(xiàn)代文學(xué)正在趨向成熟(周作人 :《〈駱駝祥子〉日譯本序》)。

魯迅(1881-1936)

周作人(1885-1967)

到第三個十年戰(zhàn)爭時期,又有了新的發(fā)展。首先這是一場民族解放戰(zhàn)爭,在民族精神空前高揚的背景下,人們對中國傳統(tǒng)文化就自然有了更高的、更為自覺的認(rèn)同,“皈依傳統(tǒng)”就成為新的時代思想、文化、文學(xué)潮流。而當(dāng)文學(xué)隨著戰(zhàn)爭的發(fā)展,逐漸從少數(shù)中心城市,走向內(nèi)地、農(nóng)村,走向邊緣、底層,人們對傳統(tǒng)文化的認(rèn)識,也就更加開闊、深化 :不再局限于以漢族、儒家為中心的典籍文化,民間文化、農(nóng)民文化、地方文化、少數(shù)民族文化,都逐漸進入人們的視野,而且成為新的思想、文化、文學(xué)資源,由此而構(gòu)建了一個中國傳統(tǒng)文化的多元結(jié)構(gòu),這無疑是對現(xiàn)代文學(xué)與傳統(tǒng)文化、文學(xué)關(guān)系的認(rèn)識與實踐的一個重大的,影響深遠的發(fā)展。另一方面,中國的抗日戰(zhàn)爭也是第二次世界大戰(zhàn)的有機組成部分,在政治、思想、文化、文學(xué)上與世界有了更廣泛、多方面的交流與吸收,而且有一個發(fā)展過程。如茅盾所描述,在太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)前,我們主要關(guān)注與吸取的是蘇聯(lián)戰(zhàn)前、戰(zhàn)后的文學(xué),世界古典名著,以及英、美反法西斯文學(xué)。而在二戰(zhàn)結(jié)束前后,就開始系統(tǒng)地介紹第一次世界大戰(zhàn)及戰(zhàn)后的世界文學(xué),在已經(jīng)熟悉的海明威、羅曼羅蘭等之外,著重介紹紀(jì)德、卡夫卡、普魯斯特、伍爾芙、喬伊斯,直接與西方 20 世紀(jì)作家、哲學(xué)家對話, 這就徹底打破了中國現(xiàn)代文學(xué)與世界文學(xué)的交流主要集中在西方傳統(tǒng)啟蒙主義、現(xiàn)實主義、浪漫主義文學(xué)以及俄羅斯、蘇聯(lián)文學(xué)的局限,而與世界現(xiàn)代文學(xué)同步發(fā)展,具有了更為開闊的視野 :這也同樣是一個多元化的世界文學(xué)交流的大格局。不可忽視的,中國現(xiàn)代文學(xué)發(fā)展到第三個十年,其自身也形成了一個傳統(tǒng),繼承與發(fā)展五四新文化、新文學(xué)的異質(zhì)、創(chuàng)新文化傳統(tǒng),也成為這一時期相當(dāng)部分的知識分子、作家的自覺追求。于是,在“回歸中國文化傳統(tǒng)”成為潮流時,也還有胡風(fēng)派的作家在堅持五四啟蒙主義傳統(tǒng) ;在語言的“古典化”實驗吸引了越來越多的作家時, 路翎仍然堅持“歐化語言”的創(chuàng)作,這一時期最為重要的兩位詩人艾青與穆旦,也都不約而同地拒絕文言入詩,堅持白話新詩寫作,而老舍開創(chuàng)的“燒出白話的‘原味兒’”,創(chuàng)造“俗白中追求精致的美”的“純凈的白話語體”的實驗,到這一時期就結(jié)出碩果,這一時期最具創(chuàng)造力的作家都參與其間 :馮至、蕭紅、駱賓基、孫犁、趙樹理等等 :也是一個多元化的創(chuàng)作格局。這樣的古代文化、世界文化資源的多元化與文化選擇、創(chuàng)造的多元化,正是中國現(xiàn)代文學(xué)發(fā)展到第三個十年趨向成熟的標(biāo)志。

這樣的多元化的“大開放”的格局,還有一 個重要方面,即現(xiàn)代文學(xué)向各現(xiàn)代學(xué)科——政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)……的開放, 到第三個十年也進入了大融合的成熟期。人們也因此注意到冰心的一個回憶,談到五四時期她和小弟弟們“在院子里乘涼”時的徹夜長談 :不但談周邊風(fēng)景、人事,也大談?wù)軐W(xué)。盡管自己不過是“太小”的人,卻要想象“太大”的宇宙,天下,追問人性、人生的奧秘,而且“反復(fù)地尋味——思想”(冰心 :《往事(一)·十四》)。那是一個文學(xué)的時代,思想的時代,更是一個哲學(xué)的時代。這是一個中國現(xiàn)代文學(xué)誕生與發(fā)展的大背景,卻往往被忽略——至今也還是如此。它決定了中國現(xiàn)代作家與文學(xué)的一個基本品質(zhì) :從一開始,就不是所謂“純文學(xué)”的,而是一個既從文學(xué)出發(fā),又有超越文學(xué)的大視野,是一個“大文學(xué)”的觀念與格局。因此,我們今天讀五四時期冰心的作品,就可以強烈地感受到她的“愛的文學(xué)”里,愛的美學(xué)與愛的哲學(xué)的融合,這是她的文學(xué)到 1980 年代能夠“重新歸來”的基本原因。不僅冰心,可以說五四啟蒙主義新文學(xué),特別是魯迅、周作人這樣的大家,他們的作品給予后人的,不僅是美學(xué)的無盡享受,更有社會、歷史、思想的巨大啟迪。而到了第二個十年的社會大變動的時代,政治、經(jīng)濟、社會、思想……對文學(xué)的滲透,就成了許多作家,特別是左翼作家的自覺努力。這一時期左翼作家所開創(chuàng)的三大文體 :社會剖析小說、雜文和報告文學(xué),都屬于“大文學(xué)”,是政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會學(xué)、文化學(xué)、倫理學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)與美學(xué)的高度融合 ;魯迅強調(diào),雜文這樣的不成體的文體,是超越了現(xiàn)行中國與世界的“文學(xué)概論”對“文學(xué)”的定義的(魯迅 :《徐懋庸作〈打雜集〉序》),這是對“什么是文學(xué)”的重新認(rèn)識,重新建構(gòu),是一種突破既定文學(xué)觀念的全新的文學(xué)。這和魯迅在《野草》里將現(xiàn)代藝術(shù)(音樂、美術(shù))與現(xiàn)代文學(xué)融為一體的創(chuàng)造,都屬于“中國現(xiàn)代文學(xué)”的全新創(chuàng)造,是其異質(zhì)性、創(chuàng)新性、獨立性的突出表現(xiàn),其意義與價值也同樣不被人們所認(rèn)識。而到了第三個十 年的戰(zhàn)爭時代,隨著人們對戰(zhàn)爭的體驗,從國家、 民族、階級的層面,逐漸深入到個體和人類生命 的層面,生命哲學(xué)對文學(xué)的滲透就成為戰(zhàn)爭文學(xué) 的一大潮流。這一時期,許多文學(xué)作品的形象、 意象 :土地,農(nóng)民,女性,兒童……等等,都超 越了政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會學(xué)的意義觀照,而是 一種人類學(xué)、生命哲學(xué)的觀照,具有了某種抽象 的、形而上的象征意義,在藝術(shù)表現(xiàn)上也是一種 “詩性與哲學(xué)的融合”。尤其耐人尋味的,這一潮 流吸引了不同流派的作家 :從五四一路走來的馮至,東北作家群的蕭紅、端木蕻良、駱賓基,淪 陷區(qū)作家張愛玲、師陀、文載道,“闖入者”錢鍾書,通俗、先鋒兩棲作家無名氏、李拓之……, 真可謂匯成了一股文學(xué)大潮。而這樣的多學(xué)科的 融合,也就使得中國現(xiàn)代文學(xué)史的書寫,超越了 文學(xué),而具有現(xiàn)代思想史、知識分子精神史的意 義與價值,這正是其特具魅力之處。因此,我們 的“以作家作品為中心”的文學(xué)史寫作,所關(guān)注 的,既是“作品”,也是“人(作家,知識分子)”, 其審美的觀照是與時代、歷史、思想、文化的觀 照融為一體的。

馮至(1905-1993)

蕭紅(1911-1942)

張愛玲(1920-1995)

錢鍾書(1910-1998)

其二,集中了 20 世紀(jì)中國文學(xué)經(jīng)驗的中國現(xiàn)代文學(xué)的第二個特質(zhì),就是“仰望星空”與“腳踏大地”的有機結(jié)合。

首先是“仰望星空”,中國現(xiàn)代文學(xué)一開始就顯示出一種鮮明特色 :保持與自己生活的時代的密切聯(lián)系,回應(yīng)時代所提出的重大問題,有一個歷史與時代的大關(guān)懷、大視野、大格局。我們注意到,中國現(xiàn)代文學(xué)的“三十年”(1917— 1949)的歷史正經(jīng)歷了三個歷史階段 :思想啟蒙的時代,社會大變動的時代,民族解放戰(zhàn)爭的時代 ;而中國現(xiàn)代文學(xué)恰恰是對這三大時代的自覺的文學(xué)回應(yīng),時代與文學(xué)之間存在一個同步關(guān)系。我們也因此選擇將時代的分期與文學(xué)的分期直接相聯(lián)接。這反映了我們的中國現(xiàn)代文學(xué)史觀的一個基本點,也可以說是我們這本“新編文學(xué)史” 的一大特色。

中國現(xiàn)代文學(xué)的起端,是“國語的文學(xué)”與“文學(xué)的國語”概念的提出,并以此作為中國現(xiàn)代文學(xué)變革與創(chuàng)造的基本目標(biāo)。這也就意味著,將現(xiàn)代文學(xué)語言的創(chuàng)造與現(xiàn)代民族國家的共同語言的構(gòu)造緊密相連,深刻揭示了現(xiàn)代文學(xué)與現(xiàn)代民族國家之間的內(nèi)在聯(lián)系 :這其實正是中國現(xiàn)代文學(xué)的基本特質(zhì),是其“現(xiàn)代性”的一個重要方面。

在某種意義上,可以說,五四思想啟蒙運動是現(xiàn)代中國的一次大開放、大改革 ;而開放、改革的突破口,選擇在思想的開放與改革。這是包含著一種深刻性的,即把“人”的覺醒,思想解放作為民族覺醒和解放的發(fā)端,將“人”的現(xiàn)代化作為現(xiàn)代民族國家的建構(gòu)的關(guān)鍵。而五四文學(xué)革命正是回應(yīng)這時代的歷史性需求,提出了“人的文學(xué)”、“個人本位主義的文學(xué)”與“平民的文學(xué)”這三大文學(xué)目標(biāo)。所謂“人的文學(xué)”,就是要以喚起人的自覺,維護人的獨立、自由和權(quán)利作為文學(xué)的“現(xiàn)代”性的基本尺度。而“個人本位主義的文學(xué)”,則是突出人的個體性,這本身就是對中國傳統(tǒng)思想、文學(xué)的根本突破。如魯迅 所說,在中國傳統(tǒng)觀念里,只有家族的人、社會 的人、國家的人,而絕無“個體的人”的概念。這樣,是否堅持“個人本位主義”,就成了區(qū)分 “新、舊文學(xué)”的一個基本標(biāo)準(zhǔn),思想、文學(xué)的變革,都要從“個人”的解放做起。而“平民的 文學(xué)”則明確提出要將“貧民社會,如工廠之男 女工人,人力車夫,內(nèi)地農(nóng)家,各處大負(fù)販及小 店鋪,一切痛苦”都寫入文學(xué)(胡適 :《建設(shè)的文學(xué)革命論》)。我曾經(jīng)說過,五四啟蒙運動有四大發(fā)現(xiàn) :“自然”的發(fā)現(xiàn)、“兒童”的發(fā)現(xiàn)、“婦女”的發(fā)現(xiàn),以及“以農(nóng)民為主體的普通平民”的發(fā) 現(xiàn),這在五四文學(xué)里都得到了充分的展現(xiàn)。而“平民的文學(xué)”是最具中國特色的,表明中國現(xiàn)代文 學(xué)從一開始就是“接地氣”的文學(xué)。

而這“接地氣”的特質(zhì),到第二個十年的社會大變動的時代,就得到更充分的發(fā)展。首先是作家隊伍結(jié)構(gòu)的變化 :現(xiàn)代文學(xué)第一代作家基本上都是士大夫階級的逆子,他們也就自然扮演起舊家庭、舊思想、舊傳統(tǒng)的反叛者的歷史角色 ;而第二個十年的新一代作家就來自更廣泛的社會階層,有著豐富的社會經(jīng)驗,也同樣自然地承擔(dān)起密切文學(xué)與廣闊的現(xiàn)實生活、時代和社會各階層的聯(lián)系的歷史使命。而第二個十年中國社會的大變動,集中表現(xiàn)在中國社會進入工業(yè)化、現(xiàn)代化的歷史新進程,都市文明的興起,農(nóng)村傳統(tǒng)社會的瓦解,農(nóng)村人口向都市流動,在這一過程中形成的兩極分化,都引發(fā)了從中心城市到窮鄉(xiāng)僻壤整個中國社會的急劇震蕩。如何將這樣的社會大變動、大震蕩轉(zhuǎn)化為文學(xué)書寫,就成了一個文學(xué)新課題 ;而在工業(yè)化、城市化過程中形成的巨大的文學(xué)市場,更是深刻地改變了作家的思維方式與行為方式,也提供了文學(xué)書寫的新天地。正是在這樣的經(jīng)濟、社會、歷史、思想、文化、文學(xué)的新背景下,出現(xiàn)了海派文學(xué)、京派文學(xué)和左翼文學(xué)三大文學(xué)派別與潮流,可以說這是中國現(xiàn)代文學(xué)對社會大變動時代的一個自覺回應(yīng),由此促進了現(xiàn)代都市文學(xué)與現(xiàn)代鄉(xiāng)土文學(xué)的迅速發(fā)展與成熟,最終成為現(xiàn)代文學(xué)的主體。正是在這最具中國特色的現(xiàn)代都市文學(xué)、鄉(xiāng)土文學(xué)里,中國城鄉(xiāng)社會各階層,第一次成為文學(xué)的主要描寫對象 :從茅盾筆下的現(xiàn)代大都市的新女性、大工廠里的民族資本家和職工、知識分子、城鎮(zhèn)工商業(yè)者,老舍筆下的北京市民、城市貧民(人力車夫),到沈從文筆下的還處于“前現(xiàn)代”的偏僻山村的鄉(xiāng)民村女、少數(shù)民族原住民,以及李劼人筆下的地方鄉(xiāng)紳、流民…… ;而在夏衍等左翼作家的筆下,底層勞苦大眾的命運,更第一次成為文學(xué)描寫的中心,如研究者所說,他們的真實生活第一次在文學(xué)上得到“不隔膜,有真情,具體可信, 并且鮮活的表現(xiàn)”(吳福輝 :《夏衍的報告文學(xué)精品〈包身工〉》)。魯迅宣稱,“中國的大眾的靈魂”都聚集在他的雜文里,而這樣的大眾的靈魂又是和他自己的靈魂交織在一起的(魯迅 :《〈準(zhǔn)風(fēng)月談〉后記》)。這都表明,中國現(xiàn)代文學(xué)發(fā)展到第二個十年,真正落了地,成為“腳踏大地,仰望星空”的文學(xué)。也就在這一過程中,中國現(xiàn)代文學(xué)構(gòu)建起了具有中國特色的文學(xué)范式。

夏衍(1900-1995)

老舍(1899-1966)

到了第三個十年的民族解放戰(zhàn)爭的時代,隨著戰(zhàn)爭的發(fā)展與深入,中國現(xiàn)代文學(xué)又發(fā)生了空前的大位移 :文學(xué)的中心,實際也是政治、思想、文化、教育的中心,從上海、北京等大都市, 轉(zhuǎn)向內(nèi)地、邊遠地區(qū),深入社會邊緣與底層。我把這稱為一次歷史性的“相遇,對話”:一方面, 向來的“化外之民”(比如我所熟悉的貴州安順市民與少數(shù)民族)第一次通過“下江人”的到來, 直接接觸新文化(話劇、電影、音樂、美術(shù)、文學(xué)、學(xué)術(shù)),親身領(lǐng)悟、感受其風(fēng)采,五四新文化運動創(chuàng)造的新思想、新知識、新思維、新美學(xué), 也就潛移默化地逐漸滲透到邊遠地區(qū)、底層社會的普通市民、鄉(xiāng)民、知識分子,特別是年輕一代的日常生活和心靈之中。這樣的文學(xué)傳播、接受, 正是中國現(xiàn)代文學(xué)在中國這塊土地上“扎根”所需要,其影響更為深遠。而另一方面,對于現(xiàn)代文學(xué)自身的發(fā)展而言,也是一次歷史機遇,通過直接接觸與交流,新文學(xué)作家、藝術(shù)家也發(fā)現(xiàn)了民間文化、地方文化、農(nóng)民文化、民族文化的特殊魅力,農(nóng)民、民間的生活、思維、情感、審美方式也同樣潛移默化地融入現(xiàn)代作家、藝術(shù)家的文學(xué)藝術(shù)的創(chuàng)造之中。這也是一個民間、地方、農(nóng)民、少數(shù)民族文化直接、間接參與現(xiàn)代新文學(xué)、新藝術(shù)的創(chuàng)造的過程。這樣的上、下,內(nèi)、外互動, 實際上是為中國現(xiàn)代文學(xué)的發(fā)展提供了更為廣闊的發(fā)展空間,奠定了更為扎實的基礎(chǔ)。抗戰(zhàn)中后期毛澤東和中國共產(chǎn)黨在敵后根據(jù)地提倡“文藝為工農(nóng)兵服務(wù)”,強調(diào)文藝的“普及”,倡導(dǎo)“為中國老百姓喜聞樂見的民族、民間新形式”(毛澤東 :《在延安文藝座談會上的講話》),得到許多作家、知識分子,特別是左翼作家、知識分子的熱烈響應(yīng),就絕非偶然。

值得注意的是戰(zhàn)爭時期“人”(知識分子,作家)的思想、精神、生命的另一個發(fā)展趨向 :在戰(zhàn)亂的“大變動”中尋求人與生命的“不變”,在一切化為“烏有”的時代尋求“永恒”。于是, 以深陷精神虛無危機的張愛玲為代表的淪陷區(qū)作家在現(xiàn)代大都市的“凡人的世俗人生”里找到了生命的意義,并化為審美觀照 ;而同樣苦苦尋求意義的馮至,則在邊地、山村里,重新發(fā)現(xiàn)了“千年不變的古老中國的土地上延續(xù)的日常生活”,以及“平凡原野上,大自然的永恒無限的美”,而進入生命與文學(xué)的“沉思狀態(tài)”(馮至 :《〈山水〉后記》)。這樣,中國現(xiàn)代文學(xué)又從人的日常生活、平凡人生,以及大自然這些生命的永恒中吸取了無盡的精神、文化、文學(xué)資源。把文學(xué)之根深扎在人的內(nèi)在生命之中,與前文所討論的,建立和保持與腳下的土地,土地上的文化、父老鄉(xiāng)親的血肉聯(lián)系,相輔相成,中國現(xiàn)代文學(xué)有了這兩大根基,就真正走向了成熟。

其三,集中了 20 世紀(jì)中國文學(xué)經(jīng)驗的中國現(xiàn)代文學(xué)的第三個特質(zhì),就是始終堅守思想與藝術(shù)探索的獨立、自由、民主權(quán)利,對勇于進行開拓性的思想、藝術(shù)、語言實驗與創(chuàng)新,因而具有異質(zhì)性的思想者、作家持寬容、保護、鼓勵的態(tài)度,開創(chuàng)思想、文化、文學(xué)藝術(shù)多元化發(fā)展,具有多種可能性的大格局。

這也是由中國現(xiàn)代文學(xué)的基本要求決定的。魯迅曾將其概括為三種言說原則與方式。一是“說現(xiàn)代中國人的話”,不說古人的話,外國人的話。——對此,我們前文已作了專門的討論 ;二是“說自己的話”,不說他人說的話,或他人要 我說的話 ;三是“說真心的話”,不說違心的假話(魯迅 :《無聲的中國》)。說自己的話,就是要維護自己說話,發(fā)出獨立的聲音的權(quán)利 ;說真話,就必須有言論自由作保證 :這兩點都是中國現(xiàn)代文學(xué)能否健康發(fā)展的關(guān)鍵。正因為如此,周 作人在他的五四文學(xué)改革發(fā)難之作《思想革命》里,就明確提出了構(gòu)建“民主政治”的歷史任務(wù), 在他看來,這是創(chuàng)建中國現(xiàn)代文學(xué)的一個前提。而五四新文學(xué)得以在北京大學(xué)誕生并立足,其基 本原因也在于時任北京大學(xué)校長的蔡元培奉行了 “兼容并包,思想自由”的辦學(xué)方針。我曾經(jīng)把蔡元培培育的北大精神和傳統(tǒng)概括為“獨立,自由,批判,創(chuàng)造”,這也正是現(xiàn)代文學(xué)的基本精神和傳統(tǒng)。

蔡元培(1868-1940)

而蔡元培得以在北京大學(xué)實行“兼容并包, 思想自由”的辦學(xué)方針,也有一個特殊的政治環(huán)境,即當(dāng)時的北洋政府是相對弱勢的政治力量, 其所建立的是一個相對溫和的政治統(tǒng)治。在這個意義上可以說,五四新文化啟蒙運動以及由此誕生的中國現(xiàn)代文學(xué)是在一個歷史的空隙里得以生存與發(fā)展的。到了第二個十年,盡管國民黨政府在政治、經(jīng)濟、軍事上都占據(jù)優(yōu)勢,他們也大力推動黨化文化、文學(xué),但始終收效甚少,在思想、文化、文學(xué)領(lǐng)域里實際處于守勢地位,這也就給左翼、自由主義、民主主義文學(xué)的發(fā)展,留下了空間。而在第三個十年的戰(zhàn)爭環(huán)境下,中國的地緣政治出現(xiàn)了一個特殊的國民黨統(tǒng)治的大后方、共產(chǎn)黨統(tǒng)治的敵后根據(jù)地、日本統(tǒng)治的淪陷區(qū)三元并存的結(jié)構(gòu),不僅出現(xiàn)了“三不管”的空隙,人們也可以在三者之間的流動中獲得發(fā)展的空間。正是這樣的戰(zhàn)爭年代的特殊環(huán)境,是中國現(xiàn)代文學(xué)在 1940 年代出現(xiàn)了“文學(xué)體式、語言、風(fēng)格多樣性,探索文學(xué)發(fā)展新的可能性”的前所未有的局面的原因所在。那時,確實有一批作者, 不受主流意識形態(tài)的影響,也不受時尚制約,完全受動于作家自我內(nèi)心欲求與藝術(shù)實驗趣味,進行突破規(guī)范、帶有探索性的實驗性創(chuàng)作,這樣的超前性的實驗,就為現(xiàn)代文學(xué)未來發(fā)展提供了新的可能性,它在 1980 年代重新“歸來”,絕非偶然。這自然十分難能可貴,但畢竟也是在時代的縫隙里的勉力所為,由此造成的內(nèi)在的脆弱性,其實是屬于整個中國現(xiàn)代文學(xué)的。或許正是看到了這一點,1940 年代末,在歷史即將發(fā)生新的巨變時, 以穆旦為代表的中國新詩派,再一次表達了“享有獨立的藝術(shù)生命,保留廣闊自由的想象空間” 的愿望,提出“詩與民主”的命題,強調(diào)“詩的現(xiàn)代化的本質(zhì)和前提,即是詩的民主化”(袁可嘉 :《批評與民主》),實際上是與三十年前現(xiàn)代文學(xué)起端時,周作人的建立“民主政治”的呼吁,遙相呼應(yīng)。這是很能顯示現(xiàn)代文學(xué)歷史發(fā)展的復(fù)雜性與曲折性的。

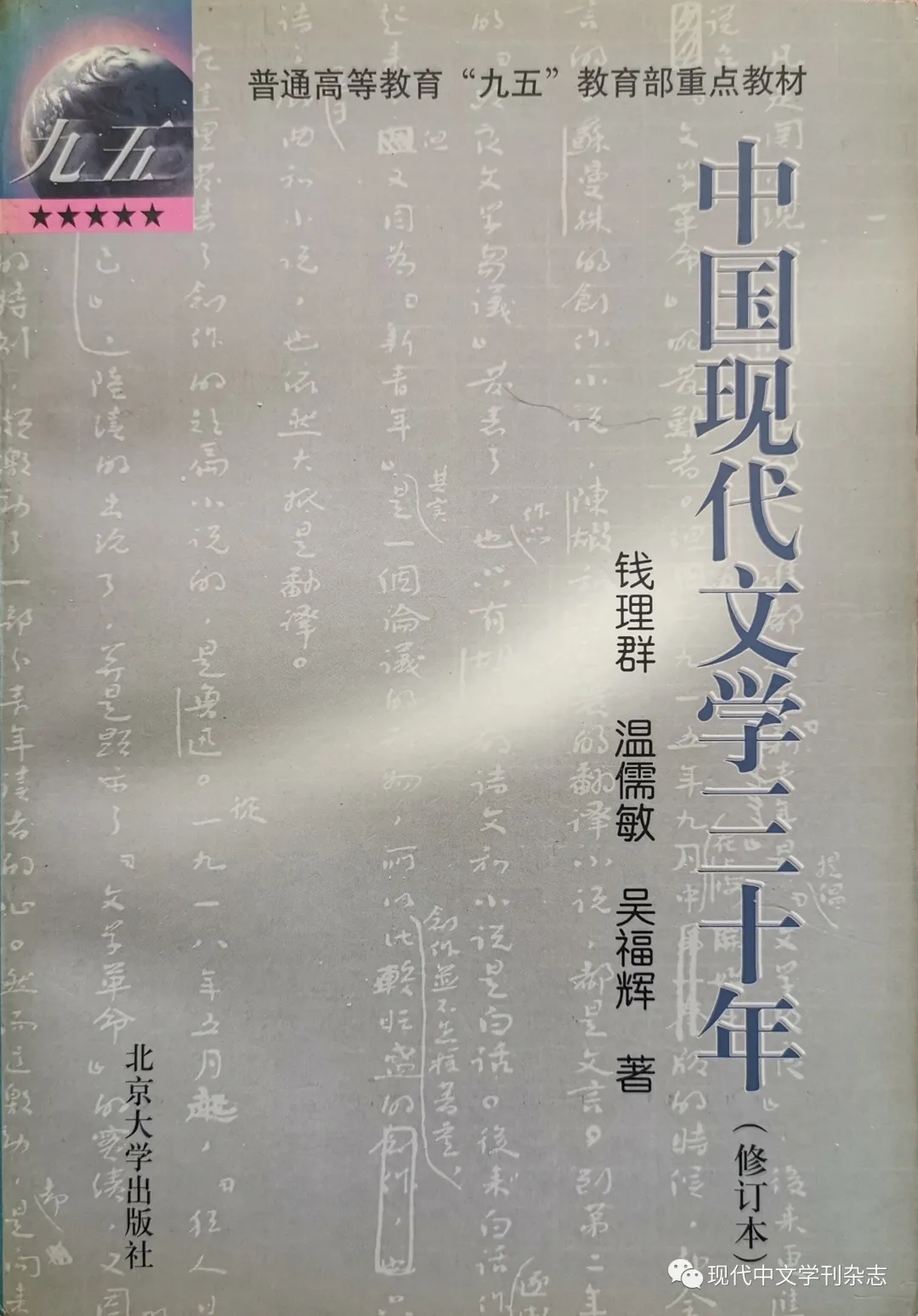

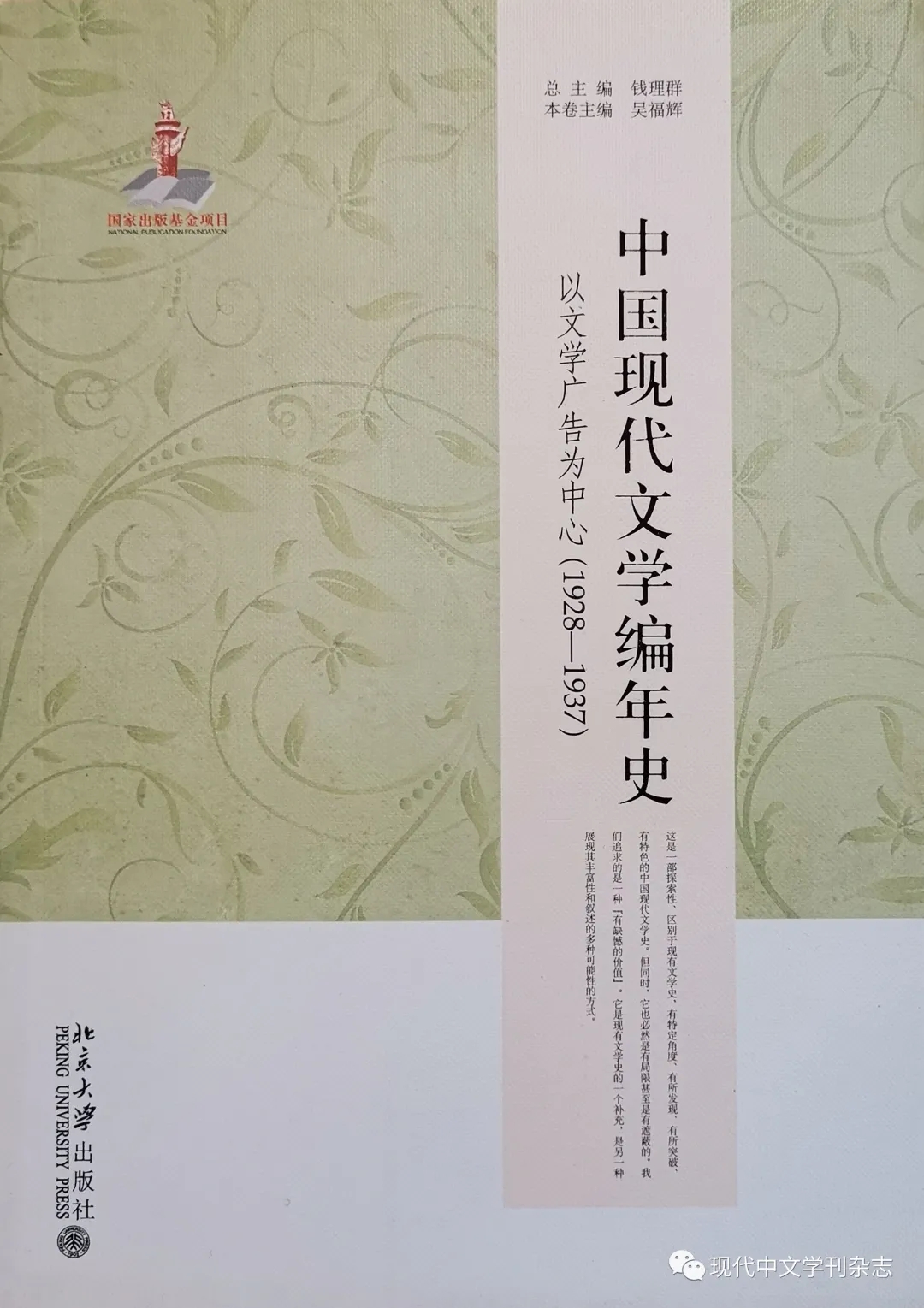

錢理群先生著編的中國現(xiàn)代文學(xué)史著作

因此,最后依然要強調(diào),以上總結(jié)的中國現(xiàn)代文學(xué)的三大基本特質(zhì),及其集中體現(xiàn)的 20 世紀(jì)中國文學(xué)經(jīng)驗,并不存在于純粹的理想狀態(tài), 而是充滿了內(nèi)在矛盾、沖突,無法避免開放與封 閉,落地與漂浮,自由與束縛,民主與專制,寬 容與管控,多元與一元——之間的博弈,歷史的 正向運動從來就是與反向糾纏在一起的。發(fā)展的 高峰同時預(yù)伏著危機。歷史的巨變固然提供創(chuàng)造 新格局的機遇,但卻過于匆忙、缺乏足夠的沉淀, 而顯得浮躁,這都使得思想與藝術(shù)的探索多少有 些淺嘗即止。即使在 1940 年代、1980 年代思想和文學(xué)藝術(shù)發(fā)展的高峰,我們所收獲的,依然是 “有缺憾的價值”:這就是歷史,真實的,具體的, 曲折、復(fù)雜而豐富的歷史。

《錢理群新編中國現(xiàn)代文學(xué)史 :以作家、作品為中心》2021 年 2 月 12 日—5 月 15 日陸續(xù)寫成,8 月 7 日開始修訂,8 月 20 日定稿。

(編者注:錢理群先生這部新著將于2022年出版。)