龔靜染:重識(shí)李劼人

四年前的一天,我打開了嘉樂紙廠的檔案卷宗,李劼人先生的手跡突然出現(xiàn)在了眼前,讓我感到激動(dòng)和不安。那些信函大多寫于八十年前,但在我翻看它們的時(shí)候有一種奇怪的感覺,仿佛那些封存了大半個(gè)世紀(jì)的信就是寫給我的。確實(shí),在那一刻我已把自己當(dāng)成了遲到的收信人。

在接下來的時(shí)間里,我做了這樣一件事:穿越時(shí)空而來的舊信通過《李劼人往事:1925-1952》一書傳遞到了讀者的手中,將一個(gè)時(shí)代重新蓋上了歲月的郵戳。

當(dāng)我再度回憶起那段神奇的寫作之旅時(shí),仍然為其中的因緣際會(huì)感到不可思議。作為文學(xué)中的李劼人是為人們熟悉的,而作為生活中的李劼人卻鮮為人知,我想李劼人先生能夠在書中清晰地現(xiàn)身,回到了公眾的面前,就源于我在檔案館中那一次不尋常的相遇,而這一次我們有了重新認(rèn)識(shí)李劼人的契機(jī)。

1914年秋李劼人攝于瀘縣,時(shí)22歲。

1919年11月,李劼人(二排左三)、王懷仲(二排右三)等赴法前在上海留影。

一“自由著述”:李劼人的黃金十年

說李劼人,首先要說到他的文學(xué),人們認(rèn)識(shí)他主要是通過他的小說作品,而最為人津津樂道的是他的“大河三部曲”。但很多人并不太知道《死水微瀾》《暴風(fēng)雨前》《大波》是在什么情況下寫出來的,在創(chuàng)作的前前后后到底發(fā)生了些什么事情,而這些恰好是非常重要的問題,因?yàn)檫@是破解李劼人一生創(chuàng)作的關(guān)鍵所在。

李劼人從中學(xué)時(shí)就喜愛讀小說,“為同學(xué)講說,其語言抑揚(yáng)頓挫,其敘述描繪入神……劼人名聲著于全校,他人莫能企及。”(魏時(shí)珍《未料強(qiáng)悍身先死》)中學(xué)畢業(yè)后,他便給報(bào)館寫小說,大受青睞,從此就走上了文學(xué)創(chuàng)作的道路。但李劼人最旺盛的寫作時(shí)期是兩個(gè)階段,一個(gè)是從法國歸來不久的幾年,即1925年到1927年之間,他的不少優(yōu)秀的中短篇小說就寫于此;一個(gè)是1935年到1937年之間,長篇小說《死水微瀾》《暴風(fēng)雨前》《大波》就是在這一時(shí)期完成的。這兩段加起來大概在十年左右,也就是說,李劼人真正的文學(xué)成就主要在這十年之中。

那么,為什么文學(xué)給他的時(shí)間這么短暫呢?這是因?yàn)樗拇蟛糠志Χ加玫搅似渌矫妗?925年醞釀創(chuàng)辦的嘉樂紙廠開始,便早已埋下了轉(zhuǎn)變的種子,而1937年后的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)更是直接改變了李劼人的人生軌道;到抗戰(zhàn)結(jié)束后,他似乎可以回到寫作上來了,但經(jīng)濟(jì)的崩潰和社會(huì)的動(dòng)蕩又讓他深陷其中,不能自拔。實(shí)際上在1948年初,李劼人還有過一次掙扎,他開始創(chuàng)作長篇小說《天魔舞》,當(dāng)時(shí)正處于大變革時(shí)期,內(nèi)戰(zhàn)形勢(shì)烏云密布,但這一次寫作的努力并沒有將他拉回,他很快又被卷入到了工廠的生死存亡中去。到1952年公私合營,李劼人可以得以解脫了,但他又當(dāng)上了成都市副市長,走入了政界,從此留給他的文學(xué)時(shí)間已經(jīng)越來越少。

在《李劼人往事:1925-1952》一書中,比較詳細(xì)地講到了兩個(gè)關(guān)鍵的年份,即1925年和1937年。1925年的時(shí)候,李劼人剛從法國回來不久,他當(dāng)時(shí)在《川報(bào)》里謀事,因?yàn)椴粷M報(bào)紙的紙張質(zhì)量,便萌生了創(chuàng)辦紙廠的想法。未料李劼人的人緣極好,很快就召集了一群朋友來參與,此事為后來的經(jīng)商之路埋下了伏筆。李劼人是急公好義之人,在少年中國學(xué)會(huì)成立之際他就是成都的聯(lián)絡(luò)人,廣聚天下青年才俊,其中不少人成為了中國現(xiàn)代政壇的風(fēng)云人物,但他在政治上持中立態(tài)度,不愿卷入政治風(fēng)潮,而是把超強(qiáng)的組織能力用在了從商上。但紙廠成立之初的前十多年并不順利,磕磕碰碰,幾欲關(guān)門。李劼人當(dāng)時(shí)也處于邊緣狀態(tài),為了生存他辦起了小雅菜館,在學(xué)校兼職教書,甚至到盧作孚的民生機(jī)械廠謀事。這一過程中,李劼人的寫作呈現(xiàn)出了噴薄的狀態(tài),《死水微瀾》《暴風(fēng)雨前》《大波》接連而出。但到了1937年,嘉樂紙廠的股東結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,新的投資進(jìn)入,他又被推到了工廠管理的核心地位;而這一次讓正處于黃金寫作期的李劼人突然間放下了筆,全身心地投入到了經(jīng)營中去,從此他想創(chuàng)作一系列“大河小說”的夢(mèng)想遽然斷流。

實(shí)際上,李劼人最想過的日子是“終日躲在家里,不衫不履,寫寫字,看看書,喝喝酒”,他把“自由著述”當(dāng)成了自己神往的寫作佳境。最關(guān)鍵的是李劼人裝了一肚子講不完的故事,“把幾十年來所生活過,所切感過,所體驗(yàn)過,在我看來意義非常重大,當(dāng)?shù)闷饸v史轉(zhuǎn)折點(diǎn)的這一段社會(huì)現(xiàn)象,用幾部有連續(xù)性的長篇小說,一段落一段落地反映出來。”但可惜在寫完《大波》之后,他就被迫離開了書桌,走進(jìn)了繁忙的商業(yè)生活。他寫作上的“黃金十年”就這樣匆匆地過去了,導(dǎo)致這樣的原因,一是因?yàn)樯畹睦Ь剑驮趯憽端浪憽返倪^程中,李劼人還在不斷地靠借錢度日,由于家累甚巨,他甚至在工廠中借了上千元來應(yīng)對(duì)拮據(jù)的生活;二是戰(zhàn)爭(zhēng)的來臨徹底打亂了創(chuàng)作的節(jié)奏,文學(xué)的語境已非戰(zhàn)前,國家的存亡放在了首位,焦灼和迷茫漂浮在時(shí)代的上空,這也逼迫李劼人要有新的選擇。

說起來這確是李劼人的悲哀,但從整個(gè)中國歷史的發(fā)展來看,中國文學(xué)在1937年是個(gè)分水嶺,后面由于社會(huì)的動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)的崩潰,每一個(gè)人都身陷其中,李劼人固然有巨大的文學(xué)抱負(fù),恐怕也難有大的作為。也就是說,他確有很多的遺憾,但那些遺憾實(shí)際是他無法跨越的大變革時(shí)代中個(gè)體的渺小和無奈。

李劼人創(chuàng)辦的《風(fēng)土什志》

二 命運(yùn)之手:身邊的貴人

在李劼人的一生當(dāng)中,有幾個(gè)關(guān)鍵性的人物不能不講。特別是在創(chuàng)辦嘉樂紙廠的27年中,就接連出現(xiàn)了幾位重要的人物,他們的依次出現(xiàn)基本構(gòu)成了李劼人的命運(yùn)鏈條,并從暗中推動(dòng)著他的人生進(jìn)程。

第一個(gè)要說的是舒新城。他與李劼人相識(shí)是在1924年,因?yàn)檗k報(bào)李劼人剛好遭遇了牢獄之災(zāi),而由于舒新城的原因又讓李劼人進(jìn)了一次牢房。事情是這樣的,舒新城受聘在成都高師教書,不久就與校花劉舫產(chǎn)生了師生戀,遂引起軒然大波;后來軍警追到了李劼人家中欲將之緝拿歸案,危難之際李劼人將之掩藏,自己卻被抓去抵罪,在獄中還把結(jié)婚戒指弄丟。舒新城順利得以逃脫。這一段驚險(xiǎn)的經(jīng)歷讓舒新城感動(dòng)至極,從此兩人有了牢不可破的友誼,后來舒新城到了上海中華書局任編輯所所長,對(duì)李劼人的書籍出版傾盡全力相助,《死水微瀾》《暴風(fēng)雨前》《大波》等皆由中華書局推出。在李劼人寫作最盛期中,舒新城在一定程度上解決了李劼人的后顧之憂,預(yù)支稿費(fèi)、推薦稿件,讓他心無旁騖,專心致志于創(chuàng)作。如果沒有舒新城,李劼人的寫作和出版效率不可能如此順利,不到三年時(shí)間就完成三部大作,這對(duì)當(dāng)時(shí)在文學(xué)界名聲并不大的李劼人而言是不可思議的。

第二個(gè)是王懷仲。他是李劼人同一批留法的同學(xué),兩人是同時(shí)在上海坐上的遠(yuǎn)洋輪船。剛到法國不久,李劼人就大病了一場(chǎng),王懷仲便讓他去拉蜜爾小城養(yǎng)病,與之結(jié)下了一段不同尋常的友誼。1925年在李劼人動(dòng)念興辦紙廠之時(shí),第一想到的就是王懷仲,因?yàn)樗诜▏鴮W(xué)的就是機(jī)器造紙,“制造一事則一概委之老王”(李劼人給何魯之的信)。這個(gè)被親切地稱為“老王”的王懷仲,實(shí)際比李劼人要小七八歲,但就是他的加入,才讓李劼人有了辦廠的底氣,開始尋求辦廠之路。恰好王懷仲又是個(gè)有造紙理想的人,做事兢兢業(yè)業(yè),如果沒有他,裝備粗陋、技術(shù)欠精的嘉樂紙廠撐不到幾年,依當(dāng)時(shí)復(fù)雜的情況應(yīng)該早就關(guān)門了,王懷仲是李劼人在工廠經(jīng)營中的得力助手。

第三個(gè)是陳宛溪。在李劼人走上經(jīng)商的道路中他是最重要的人。陳宛溪是個(gè)傳奇,他從五十歲開始創(chuàng)業(yè),親手締造了一個(gè)絲綢帝國,成為了當(dāng)時(shí)四川最大的絲綢商。但他很支持李劼人的造紙理想,最先投資了嘉樂紙廠一萬元,又把張富安拉上投資了一萬元,還將一家歇業(yè)的堿廠用地皮折價(jià)入股,從此奠定了工廠的發(fā)展基礎(chǔ)。但奇怪的是,李劼人與陳宛溪素昧平生,只是靠一封推薦信,居然是在第一次見面后就爽快地定下了投資計(jì)劃。所以陳宛溪是李劼人最大的貴人,李劼人稱之為“有力量的人”,因?yàn)閱慰繋讉€(gè)舞筆弄文的窮文人,是不可能折騰這么大的事的。但他們是忘年交,李劼人為陳宛溪的坦蕩和睿智所感動(dòng),后來他每每想起這段神奇的經(jīng)歷,“回思起來,尚覺詫異”。

第四個(gè)是孫震。其人是蜀中軍界的大人物,曾在抗戰(zhàn)中任22集團(tuán)軍總司令,晉升陸軍上將銜,但他素有文化情懷,創(chuàng)辦了成都樹德中學(xué),影響了萬千學(xué)子。李劼人與之的交往最開始是因?yàn)閷O震對(duì)貧窮學(xué)生的資助,而當(dāng)時(shí)是李劼人在中間牽線,由此建立起了良好的關(guān)系;后來李劼人引薦孫震投資嘉樂紙廠,其目的是想靠工廠的利潤來補(bǔ)貼學(xué)校,未想到了抗戰(zhàn)時(shí)期,紙廠的生意一度非常紅火,孫震再度投下重資,成為了嘉樂紙廠的第一大股東。而在此之前,由于內(nèi)部股東的糾紛,李劼人在公司的地位岌岌可危,而孫震無形中成為了他最大的靠山,并由此穩(wěn)固了他長期在董事會(huì)的地位。

上面的四個(gè)人在不同的階段出現(xiàn),猶如冥冥中的安排,都深深地影響了李劼人的人生走向,缺少了他們中的任何一個(gè),李劼人的“下一步”都會(huì)充滿懸念。當(dāng)然,也因?yàn)樗麄兊某霈F(xiàn),才從暗中影響了李劼人在寫作與經(jīng)商之間的轉(zhuǎn)換,而這段非凡的歷程也讓李劼人的一生充滿了傳奇色彩。

嘉樂紙廠董事長樓,李劼人曾長期在此辦公。

李劼人所持嘉樂紙廠股票

成都崇德里舊址。嘉樂紙廠曾經(jīng)在此辦公長達(dá)二十年之久,1944年后曾正式作為嘉樂公司總部辦公地

三 蹉跎人生:二十七年經(jīng)商生涯

李劼人是文人,也是商人,還是政府高級(jí)官員,他具有一般的作家所沒有的“復(fù)雜性”。在以往的李劼人研究中,更多的是從作品文本中來研究他,但這只是一個(gè)維度,顯然不盡全面。我在寫作《李劼人往事:1925-1952》一書的過程中,比較多地接觸到了他經(jīng)商的這個(gè)層面,而且我發(fā)現(xiàn)這可能是李劼人人生中最豐富、最重要的層面。李劼人集中寫作的時(shí)間也就十年左右,從政的時(shí)間還不到十年,但他經(jīng)商的時(shí)間長達(dá)27年,從青年到壯年都耗在了里面,可以說他的三分之一多的人生時(shí)光都跟經(jīng)商連在了一起。

李劼人用了很大的精力去經(jīng)營一家紙廠,這是非常不容易的事,客觀上也可以說是他的一個(gè)成就。嘉樂紙廠是四川第一家機(jī)器造紙廠,紙張的生產(chǎn)供應(yīng)從客觀上支援四川的文化、教育發(fā)展,這在抗戰(zhàn)時(shí)期尤為突出,這里面有李劼人很大的貢獻(xiàn);同時(shí),李劼人通過工廠的經(jīng)營一定程度實(shí)現(xiàn)了他文化情懷,如支持辦刊、贊助辦學(xué)、救援貧困教授等,而且嘉樂紙廠一直都在做慈善事業(yè),資助孤兒院,有專門的“文化事業(yè)補(bǔ)助金”,是個(gè)具有很強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)。另外,嘉樂紙廠占地五十余畝,有三臺(tái)紙機(jī),這在當(dāng)時(shí)確實(shí)算是有一定規(guī)模的大企業(yè)了,而且還匯集了像孫震、鄧錫侯、田頌堯、董長安等四川軍政界的大佬作為股東,這確非一般企業(yè)能夠做到,所以嘉樂紙廠的歷史就是四川民國工商史的一部分,也是研究民國社會(huì)史非常好的標(biāo)本。

李劼人的商界經(jīng)歷對(duì)其寫作的影響是巨大的,如對(duì)社會(huì)生活就有了新的觀察角度,對(duì)三教九流的人物也有了更深的接觸和理解。在《天魔舞》一書中,他一開篇就寫到了一個(gè)“同益曹達(dá)堿廠”,這個(gè)廠是虛構(gòu)的嗎?不是,是實(shí)有其廠,而且是當(dāng)時(shí)嘉樂紙廠剛剛?cè)牍傻囊患移髽I(yè)。李劼人為什么會(huì)寫到它呢?這里面就有很大一段故事可講,他在戰(zhàn)后為了發(fā)展壯大,想把工廠做大,就欲把當(dāng)時(shí)最大的中央紙廠盤下來經(jīng)營,為此他東奔西跑,費(fèi)盡了九牛二虎之力,但最后還是沒有搞成,于是就轉(zhuǎn)過來入股投資“同益曹達(dá)堿廠”,以補(bǔ)遺憾。也就是說這背后有個(gè)驚心動(dòng)魄的故事,如果你不了解,就很難知道李劼人寫這個(gè)廠的目的。李劼人的寫作有開闊的氣象,有扎實(shí)的生活底蘊(yùn),就與他的這段經(jīng)商生涯是分不開的。李劼人的小說都有“史”的現(xiàn)實(shí)元素,有宏大的歷史背景,甚至有真實(shí)的歷史人物原型,而嘉樂紙廠本身就是一段波瀾起伏的歷史,這是與他的寫作相輝映的。

再就是經(jīng)商對(duì)他人生的影響。李劼人一生都想過一種自由寫作的生活,但命運(yùn)好像就偏偏不給他,而他認(rèn)為自己最不擅長的經(jīng)商,恰恰讓他折騰了半生。我用一句話來形容過李劼人的這段生活:生路步步緊逼,命運(yùn)暗中牽引。為什么這樣講呢?這是因?yàn)樗臑槲摹⒔?jīng)商、從政其實(shí)是連在一起的,不可能截然分開,沒有寫文章、辦報(bào)的經(jīng)歷,就沒有創(chuàng)辦紙廠的想法,沒有經(jīng)營企業(yè)的艱難,也就沒有從政的選擇,這里面有深層的生存邏輯。但是,也正因?yàn)槔顒氯嗽诼L的人生中有如此復(fù)雜的經(jīng)歷,經(jīng)過了如此蹉跎的歲月,才成就了他作為一個(gè)文學(xué)大家所具備的豐富性,如果不解其中況味,就很難真正地理解李劼人。

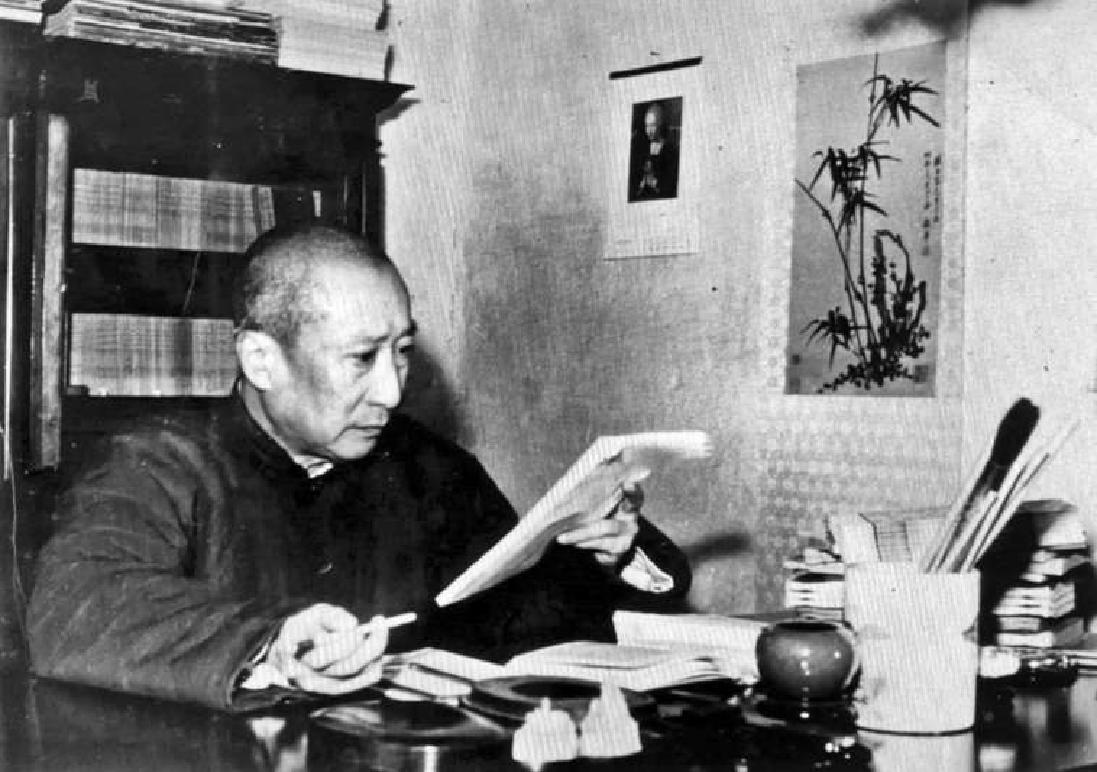

1957年,李劼人在菱窠修改《大波》。

1957年,李劼人在菱窠修改《大波》。

李劼人外孫女李詩華拿著《李劼人往事》在外祖父像前

四 不應(yīng)被忘記的李劼人

李劼人是地道的成都人,生于成都,死于成都,除了到法國勤工儉學(xué)的四年多時(shí)間外,他一生幾乎主要生活在成都。李劼人的寫作也是圍繞成都來做的,所以他的文學(xué)有濃郁的地域特色,彌漫出一種川西鄉(xiāng)土的氣息。但他并非一個(gè)純粹的鄉(xiāng)土作家,他的小說中有中西結(jié)合的元素,有宏大的歷史構(gòu)架和史詩風(fēng)格,這都是他在新文學(xué)中獨(dú)樹一幟的。

李劼人的小說有三個(gè)源頭,一個(gè)是中國舊小說對(duì)他的影響。李劼人讀中學(xué)時(shí)就篤愛小說,凡能搜集到的小說均有滋有味地讀,并在同學(xué)間去講書,他的同學(xué)魏時(shí)珍就回憶:“圍坐者莫不屏息傾聽,令人神往。既搖‘夜自習(xí)’鈴后,始怏怏散去,相約次日同時(shí)再講再聽。”李劼人一直有讀明清舊小說的嗜好,甚至到了1935年,他還請(qǐng)?jiān)谏虾5氖嫘鲁菫槠洹按徟f小說若干”。所以,李劼人小說在人物和細(xì)節(jié)描寫中常常有舊小說的神韻,應(yīng)該說這是繼承了傳統(tǒng)文學(xué)的精華。

另一個(gè)源頭是法國文學(xué)。李劼人在法國游學(xué)四年多,這也是讓他眼界大開的四年。但由于家中經(jīng)濟(jì)支持有限,必須自己想法賺錢,他常常以翻譯作品為謀生手段,而這對(duì)他深入接觸法國文學(xué)非常有利。十九世紀(jì)的法國是人才輩出、高峰迭起的文學(xué)大時(shí)代,李劼人翻譯過莫泊桑、福樓拜、羅曼·羅蘭、都德、龔古爾等法國作家的作品,他們都或多或少影響了李劼人后來的創(chuàng)作,甚至有人認(rèn)為他的《死水微瀾》是借鑒了福樓拜的《包法利夫人》。但真正影響他的是文學(xué)新思想,當(dāng)時(shí)的自然主義文學(xué)正在法國興起,其倡導(dǎo)的客觀性和真實(shí)性創(chuàng)作理念,正是西方現(xiàn)代文學(xué)大潮下的產(chǎn)物,而這被身處法國的李劼人最早感受到了,并將它們帶回了中國。同時(shí)李劼人受當(dāng)時(shí)法國的“大河小說”的影響也很深,他的小說就汲取了巴爾扎克《人間喜劇》、左拉《盧貢—馬卡爾家族》的創(chuàng)作模式和全景式的敘事風(fēng)格,用文學(xué)再現(xiàn)歷史。李劼人曾經(jīng)也有創(chuàng)作十部“聯(lián)絡(luò)小說”的宏大計(jì)劃,想要“當(dāng)?shù)闷饸v史轉(zhuǎn)捩點(diǎn)”的文學(xué)重任,無疑這是為中國長篇?dú)v史小說開先河的事情,而這也是郭沫若稱其為“中國的左拉”的原因。

還有一個(gè)源頭是四川方言。李劼人游學(xué)西洋,自然懂得洋與土的區(qū)別,但他在寫作中選擇了最土的方言,讓人感到很奇怪。其實(shí),這顯示了他的語言自覺。李劼人所涉獵的題材都是四川鄉(xiāng)土和歷史題材,他選擇用四川方言來寫作,在人物的塑造、故事的講述上更有獨(dú)特的神韻。方言寫作生動(dòng)、活潑、透徹,讀李劼人的小說,常常為他在四川方言使用上的恰到好處叫絕,可謂有滋有味、精彩絕妙,換成另外的語言就不行。其實(shí),李劼人也在他的作品中保留了最為鮮活的四川方言,還文學(xué)以靈性和自由的土壤,使之不被規(guī)范語言侵蝕,這不是狹隘,恰恰是對(duì)文學(xué)的貢獻(xiàn)。

應(yīng)該說,這三個(gè)源頭構(gòu)成了李劼人小說的底色,既有對(duì)傳統(tǒng)文學(xué)的繼承,也有從西方文學(xué)的輸入,還有對(duì)鄉(xiāng)土語言的喚醒,他的作品所呈現(xiàn)出的現(xiàn)代性在八十年前的中國是少見的,這在他同期的作家中也是絕對(duì)出類拔萃的。在經(jīng)過了半世紀(jì)后,人們逐漸發(fā)現(xiàn)李劼人留下了真正的文學(xué),不是那種喧囂一時(shí)、倏忽而過的東西,而是與世界一流文學(xué)接近的好文學(xué),他不應(yīng)被忘記。

今年是李劼人先生誕辰130年,《李劼人往事:1925-1952》的順利出版,正好成為了最好的紀(jì)念。李劼人的外孫女李詩華在看過書后說:“甫一開篇,即被引入百年成都,眾多史實(shí),一一還原,我輩后人,再受震撼”。顯然,這是一部還原歷史之書,同時(shí)也是一部致敬之書。