【“尋找最美國門名片”專刊】 《啄木鳥》2021年第1期增刊|路塵川:人望高處 ——記“全國公安系統(tǒng)二級英雄模范”、全國移民管理機構首屆“十大國門衛(wèi)士”索朗達杰

小編說

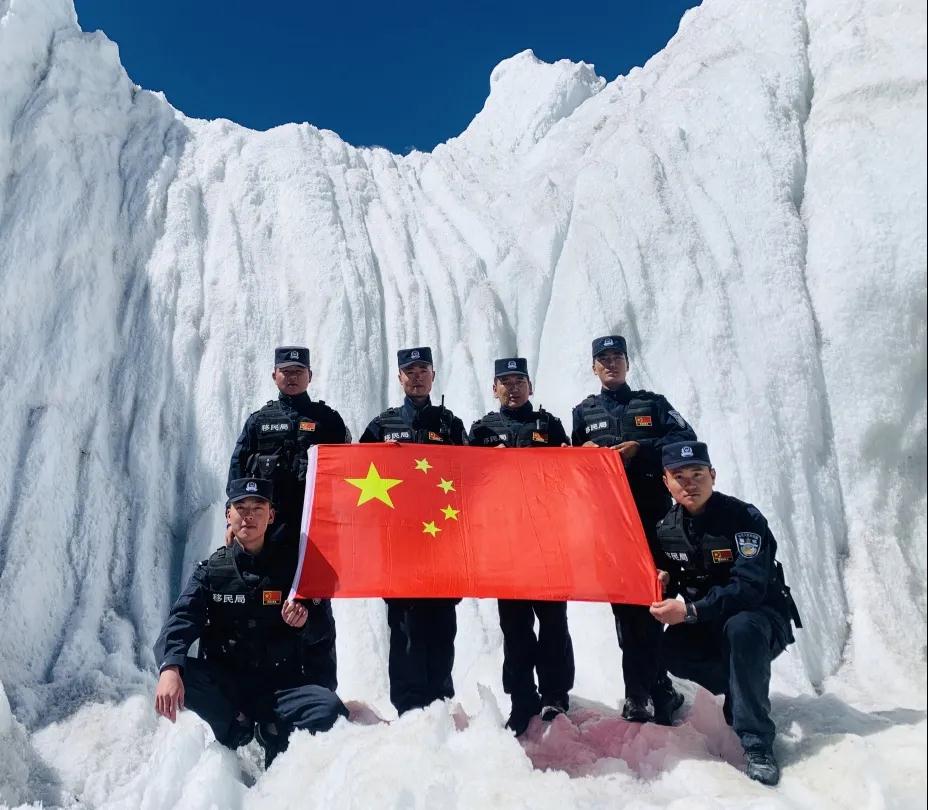

普瑪江塘在哪兒?站在拉薩,隨便一望,最高的地方就是普瑪江塘。普瑪江塘派出所,被稱為“中國海拔最高派出所”,但對于值守在這里的國門衛(wèi)士來說,比海拔更高的是考驗!在這里,連呼吸都需要訓練,連睡覺都需要抗爭。曾有人說,來到這兒,躺著就是作貢獻,但在移民管理警察索朗達杰的人生字典里,就沒有“躺平”這個詞。無燃燒,不青春!索朗達杰就像一粒火種,點燃了世界之巔的冰雪。人望高處,不畏艱險,他在普瑪江塘譜寫出一曲新時代移民管理警察的青春之歌。

人望高處

——記“全國公安系統(tǒng)二級英雄模范”、全國移民管理機構首屆“十大國門衛(wèi)士”索朗達杰

文/路塵川

一、欲進還退步踟躕

子夜三時,普瑪江塘邊防派出所,一陣驚悸劃破滿室安詳。直覺著一雙無形大手扼住喉嚨,大口急喘,耳邊拉風箱般呼呼作響,五臟六腑皺成一團……黑暗間寒光一閃,索朗達杰猛然坐起,掙扎著睜開雙眼。清醒的一瞬間,他終于從靈魂深處,長長地吸了一口氣。

又一次,索朗達杰在深夜中驚醒。哦不,確切地說是憋醒。垂死病中驚坐起,暗風吹雨入寒窗。索朗達杰揉著鈍痛的太陽穴,這兩句詩沒來由地擠進腦中。抬眼瞥見窗外寒風憤怒嘶吼、沙石滿地亂走,還真有點兒詩中的意境。想到這兒,索朗達杰混不自知地勾了勾嘴角,盡管他眉頭仍然打著死結,盡管渾身冷汗未消。“垂死”談不上,他還是個身強體健的壯年小伙兒。“暗風吹雨”天天有,這番動靜也算不上驚天動地。

一切的不尋常,只因這里是普瑪江塘。

普瑪江塘鄉(xiāng),位于西藏自治區(qū)山南市浪卡子縣東南部,與不丹接壤。這個鄉(xiāng)平均海拔5373米,是世界上海拔最高的行政鄉(xiāng)——名副其實的“世界之巔”。人們都說普瑪江塘是“生命禁區(qū)”,索朗覺得這話一點兒都不是危言聳聽。首當其沖是缺氧高反,普瑪江塘空氣含氧量不足海平面的40%,人哪怕是躺著不動也像是胸口壓了塊大石頭。

平日里,索朗是頭痛胸悶如影隨形,快走幾步便會氣喘不止;遇見好吃的切不可一撲而上,須得吃吃停停不然順不過氣;在江塘人人都戒掉了長篇大論的毛病,否則幾句之后會被自己的話噎著。江塘的夜晚比白天更加難挨,萬物沉寂,氣壓愈發(fā)的低。自打來這兒起,索朗壓根兒沒睡過一個囫圇覺,每晚必然憋醒個三四回。傳言有一年,部隊帶著警犬來執(zhí)行任務,翻山路程還未過半,警犬就半道趴窩動彈不得了。生命力彪悍的警犬尚且如此,更何況萬物靈長、需求旺盛的人類。

緊隨其后的要數大風肆虐。眼下的七八月算是江塘最舒服的季節(jié)了,但最多也就消停個半日。中午一過,風吹石頭跑,遮天蔽日的混混沌沌,風卷殘云直至第二天早上。一百來斤的人,矗立風中永遠是歪歪斜斜的;兩百來斤的大鐵門,一不留神就會轟然而倒。不得不提的,還有天寒地凍。普瑪江塘的年平均氣溫在零度以下,最冷的時候直奔零下三四十度,潑水成冰,呵氣成霜。大家開玩笑說,江塘一年里有九個月是冬季,剩下的三個月……是“大約在冬季”。缺氧高反、大風肆虐、天寒地凍如同一把把無影之劍,扼殺著這里的生命。在普瑪江塘鄉(xiāng),人均壽命僅有49.5歲。不但不適合人類居住,植物在這里也難以存活,是貨真價實的青鳥難至、千里赤地。

是夜,盤踞在索朗胸口的憋悶,久久未能散去。他索性撐起身子,扭開床頭的制氧機,捏著氧氣管放到了枕邊。隨著氧氣在耳際彌撒開來,索朗睡意全無,干瞪著眼,點燈熬油直到天亮。

或許除了缺氧,他心里另有一番輾轉反側。

把氣兒喘勻了,索朗達杰的側影方才清晰起來。他天庭飽滿,地閣方圓,鼻挺腮闊,膚色略顯黝黑。這個三十出頭兒的藏族小伙兒絕不屬于以貌驚人的那一類長相,但五官周正、面相潤澤,再和他不矜不伐、和藹近人的秉性拼湊起來,讓人不由得聯(lián)想起“溫潤如玉”四個字。混在人群中,索朗絕對不屬于光彩奪目的那一個。他進不咄咄逼人,退不自命清高,倒像是光華收斂的一杯清茶,握在手里溫暖,品在口中舒坦,讓人格外愿意親近。但索朗又總能讓人過目不忘,因為他有著一雙任誰都不得不多看幾眼的大耳朵。這雙大耳朵長得可真是妙,不但耳輪寬闊,耳垂更是既大又厚。大學時有同窗好奇,趁他熟睡時偷偷測量過這雙耳垂,直徑居然有四厘米之多。大家嘖嘖稱奇,笑著問:“這是耳朵嗎?扇扇風怕不是要飛起來?”漢族同學說這是“生命力充沛,吞吐量驚人”,藏族同胞說他是“耳珠豐厚,吃喝不愁”。無論何時,大家文能動口、武能動手地拿這雙大耳朵打趣,索朗從來不動氣,總是嘴角掛笑,心平氣和地任憑大家信馬由韁。乍一看,很是詫異,這么一個溫潤之人跟他邊防軍人的身份似乎有點兒搭不上。他將如何帶兵領政,又將如何上陣殺敵?

個中玄機尚不得而知。客觀事實是,索朗之前的履歷堪稱完美。此前,他在西藏邊防錯那縣浪坡鄉(xiāng)邊防派出所任副教導員。能在這個地方工作,還真的是挺有福氣的。浪坡有著令人羨慕的亞熱帶雨林氣候,植被豐富,風景宜人。爭奇斗艷的杜鵑花漫山遍野,綿延了上百公里。工作上,索朗發(fā)展得順風順水。算下來,浪坡邊防派出所已經是他待過的第四個邊防派出所。前面積累的好幾個派出所的工作經驗,幫助他在浪坡不怎么費神耗力就能把工作開展得有聲有色。年紀輕輕的他,早已成為所里的頂梁柱。在浪坡有滋有味地干下去,看起來是一件水到渠成的事情。

可是,平靜的日子不就是用來被打碎的嗎?只因一句話,索朗的命運軌跡發(fā)生改變。

那時候,支隊長因為一樁案子下到錯那。辦案之余,支隊長跟索朗閑聊了起來。支隊長說:“我知道你在浪坡干得很不錯。”

索朗笑得謙遜得體,眼神里波瀾不興:“都是大家的功勞。”他從不居功自傲,甚至可以說是一個謙遜到骨子里的人。在他眼里,努力皆是應該的,所得實屬僥幸。

支隊長拿起一根煙,意欲點燃,瞄了他一眼,說:“干得好就是干得好,用不著謙虛。”煙霧在支隊長嘴角邊徐徐散開,“但是,浪坡太舒服了,老在這種地方待著沒什么意思。你知道……普瑪江塘嗎?”支隊長挑著眉看向索朗。

索朗在腦中搜集關于這四個字的所有線索,發(fā)現所知寥寥。他照實回答:“不是很了解,聽說好像海拔很高。”他說話語速不快,音調低沉,字字都很實在,總能給人一種憨厚踏實的感覺。

支隊長停頓了幾秒:“嗯。”話到嘴邊,又打了幾個轉。“你……去普瑪江塘怎么樣?別浪費你的才能。”說出這句話的時候,支隊長心里并沒有期待一個即刻的答復。畢竟這種明知山有虎,偏向虎山行的抉擇,擱誰都得掂量掂量。他只打算試探一下小伙子的意愿,普瑪江塘馬上面臨干部缺口,又是一塊極其難啃的骨頭,必須物色一個得力之人。

索朗眼都沒眨一下,說:“可以!”

支隊長心頭一顫,驚得燃燒的煙頭差點兒掉下來,暗自贊嘆:好小伙子,不畏艱險,迎難而上,真是可造之才!支隊長趁熱打鐵,說:“快快!打個請調報告上來。”

這事在西藏邊防傳為一段佳話,索朗就這么自告奮勇地,于2016年6月調任普瑪江塘邊防派出所副所長。要說這個選擇有點兒懵懵懂懂,卻也是偶然之中存在著必然。那時候的索朗,對普瑪江塘是個什么樣子并沒有清晰的概念。他琢磨著,西藏這地界他從小到大也生活了幾十年了,之前工作的派出所也都屬于高海拔的地區(qū)。江塘之“苦”能苦到哪兒去?無非是海拔高一點兒、條件艱苦一點兒、山頭光禿禿一點兒罷了,估計跟他老家差不多的樣子。別看索朗這個人對別人溫和寬容,對自己卻無比較真兒。小時候,爺爺常說一句藏族諺語,教他做人要像“擰鐵絲”,認準方向不撒手。這成了他一直以來不破的信條,在工作上尤其要跟高標準較勁,唯恐辜負他人的期待。對普通同事尚且如此,更不用說這番詢問是出自支隊長之口。從那年支隊長入選“十大邊防衛(wèi)士”,他就被索朗敬為偶像。不管是組織上對他勇挑重任的厚望,還是偶像對他“更上一層樓”的期許,他都不可以辜負,絕對不能夠說“不”。索朗達杰豪情萬丈地翻山上了普瑪江塘,誓要“黃沙百戰(zhàn)穿金甲,不破樓蘭終不還”。

沒承想,到了地方傻了眼。要在這喘氣都困難的地方建功立業(yè),索朗覺得自己還真是有點兒“太天真”。剛踏進江塘派出所的那一刻,索朗心里就七上八下打起了鼓。他仿佛走入了一處被人遺忘的角落。院落里滿眼皆是蒼白,沒有別的顏色,空氣中也聞不到什么生命的氣息。一排低矮營房沒精打采地立在院中,墻面上爬滿了魚鱗般的斑駁,伸手一碰就會七零八落。民警們稀稀疏疏地散落在四處,各自找點兒事情打發(fā)時間。可以說是要什么沒什么。而他第一次露面,就鬧了個大紅臉。

那時,索朗提著行李步入營房。沒在辦公區(qū)看到人影,倒是營房深處的宿舍里傳來陣陣嘈雜聲。“嘿,別擋著我,我要去救我兄弟!”“快快快,大干一場。”一間大宿舍里,橫七豎八地散落著四張床,靠墻的書桌旁,擠著三個戰(zhàn)士。當中那位,手下噼噼啪啪快速敲擊著鍵盤,指揮著電腦屏幕上的游戲人物在奔跑中躲閃和射擊。簇擁著他的兩位老兵,熱火朝天地沖著屏幕指指點點,時不時調侃幾句:“你就吹牛吧,你兄弟已經涼透了……拿兩把噴子攻樓,你是不是傻?”

“我是索朗達杰,新任副所長。”嘴張了又閉,閉了又張,還是忍不住出了聲。其實,索朗在一邊已經觀望好一陣子了,可這幾位心無旁騖地玩著游戲,完全沒有意識到他的存在。

“所里就你們幾個人在?”

當中的那位慌忙起身,說:“副所好,我們都以為您晚點兒才能到呢。教導員在隔壁,他一直高反很嚴重,不怎么能動彈。駕駛員洛桑喜歡開著車四處跑,現在可能一腳油門奔冰川去了。司務長旺慶買菜去了。家里就剩我們,沒什么事,搞一下……戰(zhàn)術訓練。”說話的這位戰(zhàn)士外號叫“包子”,是派出所的炊事員,瘦高個,長脖子,一雙小眼滴溜溜亂轉。他看似一副文弱書生相,卻生來一張巧嘴,逮誰跟誰逗貧,是派出所的活躍分子。

“你們這個內務可有點兒不像話。”這樣的“工作氛圍”讓索朗渾身不適應,但他初來乍到,什么情況都不熟悉,不方便挑理。但是看到宿舍里連床鋪都擺放得亂七八糟,一向好脾氣的索朗也忍不住加重了語氣。索朗待人溫和,但不等于沒有底線。他一向把軍人的職業(yè)榮光看得至高無上。再偏遠,這里也是邊防部隊,他們是現役軍人,怎么能連一點兒起碼的紀律性都不講?索朗環(huán)顧一周,宿舍一側的墻壁上間隔有序地懸掛著四臺輸氧設備,跟醫(yī)院里面經常見到的那種氧氣管類似。很顯然,宿舍原本的格局,應該是四張床鋪橫列,每個床頭正對著一臺輸氧設備。

“要不,我們這樣子擺?也方便你們出入。”聲到手到,索朗撂下行李,拖著床鋪就移動了起來。

“那個……副所……”

“啪塔,啪塔,啪塔……”沒想到新來的副所長手比嘴還快,話不多說,直接擼起袖子干了起來。幾位民警在索朗迅猛異常的動作中瞬間石化,半晌才反應過來,紛紛伸手阻止,卻已經來不及了。“啪塔,啪塔,啪塔……”頃刻之間,潔白的床單洇濕一大片。

包子小眼一翻,嘟囔著:“唉,屋漏偏逢連夜雨喲……”索朗順勢抬頭,只見房頂有好幾處滲水,正在淅淅瀝瀝地滴著雨。他窘迫地說不出話來,一雙碩大的耳朵燒得通紅。

教導員聞聲而至,和煦著一張臉打圓場:“看菜吃飯,量體裁衣。因地制宜啊,因地制宜。哈哈。”教導員拉索朗坐下,絮絮叨叨解釋了半天。江塘海拔太高,很多事情允許特事特辦,大事化簡。平日里派出所業(yè)務不多,轄區(qū)內偶爾走訪一下,有警情就處理。但幾年下來,也遇不到什么正兒八經的案子,都是些雞毛蒜皮的小事兒,要么是村民之間喝了酒打起來,要么是夫妻之間吵架拌嘴,還有就是誰家的牛偷偷跑到誰家的草地上偷吃。這里雖說是在邊境線上,但咱們國家跟不丹還沒有正式建交,所以基本沒什么人來往。教導員一言以蔽之:“這里工作說難也難,說不難也不難。身安不如心安,屋寬不如心寬。”

初上江塘的日子里,索朗忙著跟殘酷的自然環(huán)境做生理性對抗,自顧不暇。教導員作為援藏干部,期滿就要離開了。

“這屋以后歸你住了。這兩盆花也交給你了。”教導員將宿舍清空,整裝待發(fā)。順著他手指的方向看去,窗邊端正地擺放著兩盆君子蘭。“以后啊,這里的一畝三分地,你全權負責。”索朗聽說,這是江塘派出所的傳統(tǒng)。君子蘭當初是第一任所長帶過來養(yǎng)的。后來,每一任所長在交接工作的時候,都會把它們傳給下一任主官。

索朗手指摩挲著葉片,說:“怎么看著有氣無力的?”細細打量這兩盆君子蘭,各有六片黃中帶綠的葉子,看上去沒有什么光澤,摸上去刺刺拉拉地不順滑。

教導員說:“這兩盆君子蘭就沒怎么長過。一直就這么幾片葉子,也從來不開花。”

“沒救了嗎?”索朗倒是個養(yǎng)花種草的高手。自家種植的君子蘭蒼翠茂密狀似元寶,一片片葉子昂首挺立像趾高氣揚的士兵。

教導員搖頭:“大家都感慨,這兩盆花的寓意是,在江塘活著已屬不易,不能奢求太多。”

臨走,教導員一步三回頭:“不是流行一句話嗎?在普瑪江塘,躺著就是奉獻。組織上派我們駐扎在這里的意義,我的理解就是兩個字——堅守。就像這兩盆花一樣,戳在這里,就夠了!”

言猶在耳,索朗瞇起眼睛打量著窗臺上的兩盆君子蘭,心里泛起層層波瀾。真的只是躺著就夠了嗎?日子隨遇而安“躺”著過,今天跟昨天一樣,明天跟今天也一樣,怪不得這里成了被人遺忘的角落。躺得久了,心也就麻木了,大家也就忘記了來這里的初衷。

然而,在索朗人生的三十多年里,從來就沒有躺著過。并沒有太多人知道,索朗是個孤兒。他十六歲那年,父母因病相繼離世。從小到大,他是靠養(yǎng)母資助完成學業(yè)的。在索朗的生存法則里,要活下去,就必須站著,還要馬不停蹄地奔跑。小時候他拼命學習,畢業(yè)了他努力工作,一來是總覺得虧欠社會太多,要懂得知恩圖報;二來是自知不能停下來,必須足夠優(yōu)秀,才能留得住眼下的資助,才配得上別人對他的好。他哭不得,只能笑;輸不起,只能贏。索朗感到迷惑,他過去從來不躺,也不知道未來要如何躺。迷惑之外,他更是害怕。他害怕碌碌無為,如同一派枯木敗草;他害怕配不上資助他、鼓勵他、提拔他的那些殷殷期待;他害怕雄心壯志在日復一日的虛耗中消磨。

來到普瑪江塘,他本想更上一層樓,怎么看著是要竹籃打水一場空。難道這一步,他走錯了?

可是不躺著,又能怎么過?人們常說,生活太苦,苦得都活不下去。可是再苦,能苦得過普瑪江塘?江塘的苦,是躺著也苦,站著也苦,吃著也苦,睡著也苦。眾生皆苦。在這里,人們耗盡心力只為活著,為了活著本身而活。而追求活著之外的事,都會徒增生理負擔和精神痛苦。想在這里成己成事,可真有點兒與天奮斗的意思。

明明是臺“永動機”,卻硬生生被束住了手腳。索朗是進亦憂退也愁,不知何去何留。他可真是狠狠地將了自己一軍。