魯迅在北京

1912年5月5日,教育部小公務(wù)員周樹(shù)人,隨中華民國(guó)臨時(shí)政府從南京遷到北京。此時(shí)的北京還是一副舊日帝都的模樣,老邁、遲暮。

周樹(shù)人一方面經(jīng)歷著理想落空的幻滅,另一方面也被北京幾百年的深厚文化積淀所吸引。初到北京的日子里,他一頭扎進(jìn)琉璃廠的故紙堆“抄古碑”,與朋友在食肆中推杯換盞,忙碌于具體而瑣碎的公務(wù)。也許,他會(huì)像很多小知識(shí)分子那樣沉寂下去,過(guò)完凡俗的一生。

但表面沉寂的北京正孕育著歷史的大變革,當(dāng)五四新文化的大潮興起時(shí),身處風(fēng)暴中心——北京的周樹(shù)人,心中那頭睡獅被喚醒了,他成為了五四新文學(xué)的開(kāi)創(chuàng)者、奠基人,成為了魯迅。

1925年魯迅攝于北京

“北京風(fēng)物何如?”

1910年8月的一天,在北京工作的許壽裳收到好友周樹(shù)人的一封信。信中,周樹(shù)人談到,在浙江兩級(jí)師范學(xué)堂的“故人分散盡矣”,他自己只能暫時(shí)在紹興府中學(xué)堂任教。周樹(shù)人流露出,離開(kāi)故鄉(xiāng)去外面闖一闖的想法,并向許壽裳詢問(wèn):“北京風(fēng)物何如?”這是他現(xiàn)存文字中,第一次透露出對(duì)北京的興趣。

彼時(shí),周樹(shù)人剛剛從日本留學(xué)回國(guó)一年。

讀過(guò)《藤野先生》和《〈吶喊〉自序》的人,大概都對(duì)周樹(shù)人在留日期間“棄醫(yī)從文”的心路歷程耳熟能詳。他意識(shí)到,麻木的國(guó)民“即使體格如何健全,如何茁壯,也只能做毫無(wú)意義的示眾的材料和看客”,改變他們的精神才是第一要?jiǎng)?wù),而改變國(guó)民精神的唯一渠道首推文藝。

離開(kāi)仙臺(tái)醫(yī)學(xué)專門學(xué)校后,周樹(shù)人來(lái)到東京。那一時(shí)期,他辦雜志、翻譯外國(guó)名著、跟從章太炎先生學(xué)習(xí)……經(jīng)歷一系列努力后,他卻感受到“未嘗經(jīng)驗(yàn)的無(wú)聊”。他的主張“并無(wú)反應(yīng),既非贊同,也無(wú)反對(duì),如置身毫無(wú)邊際的荒原,無(wú)可措手”。

1909年8月,周樹(shù)人迫于生活壓力回國(guó)。與那一時(shí)期的很多留學(xué)生一樣,他回國(guó)后可以選擇的職業(yè)十分有限,“教書(shū)”幾乎成為唯一的出路,于是進(jìn)入浙江兩級(jí)師范學(xué)堂教書(shū)。

安然地教了幾個(gè)月書(shū)后,與他相知的學(xué)校監(jiān)督(即校長(zhǎng))沈鈞儒被選為浙江省咨議局副議長(zhǎng),走馬上任去了,上面派來(lái)一位名叫夏震武的舊官僚出任監(jiān)督。夏震武思想陳腐、欺世盜名,剛一到任便得了個(gè)“夏木瓜”的諢號(hào)。

新官上任三把火。“夏木瓜”要求全體教員到禮堂拜孔子。浙江兩級(jí)師范學(xué)堂的教員都是新學(xué)出身,哪吃這一套!于是,全體教師罷教,紛紛搬出學(xué)校。僵持了半個(gè)月光景,省里實(shí)在看不下去,免了夏震武的監(jiān)督之職。

“木瓜之役”雖勝,但學(xué)校已人心渙散。周樹(shù)人轉(zhuǎn)到紹興府中學(xué)堂任教務(wù)長(zhǎng)。然而,紹興府中學(xué)堂的工作也不順心,周樹(shù)人日益感到,在當(dāng)時(shí)的中國(guó)“以學(xué)術(shù)干世”越來(lái)越難,頗有離開(kāi)學(xué)校之意。為此,他多次致信許壽裳,托他為自己找工作,并在一封信中流露出對(duì)北京的關(guān)切。不過(guò),隨即他又猶豫:恐“京華人才多于鯽魚(yú),自不可入”,“欲在它處得一地位,雖遠(yuǎn)無(wú)害”。

進(jìn)退維谷時(shí),辛亥革命突然爆發(fā)了。隨后的幾個(gè)月中,各省紛紛響應(yīng)革命。1911年11月4日,民軍占領(lǐng)杭州的消息傳到紹興府,紹興旋即宣告光復(fù)。

在《范愛(ài)農(nóng)》一文中,周樹(shù)人這樣描寫紹興光復(fù)時(shí)的情形:

我們便到街上去走了一通,滿眼是白旗。然而貌雖如此,內(nèi)骨子是依舊的,因?yàn)檫€是幾個(gè)舊鄉(xiāng)紳所組織的軍政府,什么鐵路股東是行政司長(zhǎng),錢店掌柜是軍械司長(zhǎng)……

興奮了幾天,周樹(shù)人發(fā)現(xiàn),辛亥革命并沒(méi)有帶來(lái)一個(gè)新世界,一切皆是換湯不換藥。此刻,他內(nèi)心的孤獨(dú)與悲哀更深了一步。

就在他陷入更深的迷茫時(shí),中華民國(guó)臨時(shí)政府在南京成立。草創(chuàng)時(shí)期亟需用人,許壽裳向時(shí)任教育總長(zhǎng)蔡元培推薦了周樹(shù)人。許壽裳在《亡友周樹(shù)人印象記》中回憶,蔡元培聽(tīng)到周樹(shù)人的名字立即說(shuō):“我久慕其名,正擬持函延請(qǐng),現(xiàn)在就托先生代函敦勸,早日來(lái)京。”

收信不久,周樹(shù)人便離開(kāi)家鄉(xiāng)到南京任職。1925年,他在給許廣平的信中回憶道:

說(shuō)起民元的事來(lái),那時(shí)確是光明得多,當(dāng)時(shí)我也在南京教育部,覺(jué)得中國(guó)將來(lái)很有希望。自然,那時(shí)惡劣分子固然也有的,然而他總失敗。

其實(shí),現(xiàn)實(shí)并不如周樹(shù)人想象中那么“光明”。民國(guó)成立后,“惡劣分子”也并非總是失敗。1912年3月,袁世凱便施展各種手腕,當(dāng)上了中華民國(guó)臨時(shí)大總統(tǒng),并把臨時(shí)政府遷往北京。

5月初,周樹(shù)人、許壽裳等人也隨臨時(shí)政府教育部北上,從此開(kāi)啟了長(zhǎng)達(dá)14年的居京歲月。

1922年,魯迅與世界語(yǔ)學(xué)會(huì)會(huì)員在京留影(前排右三為魯迅)。

“移入山會(huì)邑館”

來(lái)京之前,“北京”在周樹(shù)人心中的形象頗為矛盾。一方面,他在書(shū)信中曾不只一次向許壽裳抱怨家鄉(xiāng)“幾于絕無(wú)古書(shū)”,并詢問(wèn)“北京琉璃廠有異書(shū)否?”另一方面,作為土生土長(zhǎng)的南方人,他又對(duì)北方干燥的自然環(huán)境心存芥蒂,不時(shí)囑咐許壽裳:“聞北方多風(fēng)沙,諸惟珍重。”

說(shuō)到底,這些都是周樹(shù)人對(duì)北京的一種想象,那么初到京城,北京給他第一印象如何呢?

1912年5月5日,周樹(shù)人在日記中寫道:“上午十一時(shí)舟抵天津。下午三時(shí)半車發(fā),途中彌望黃土,間有草木,無(wú)可觀覽。約七時(shí)抵北……”

顯然,第一印象并不太好,滿眼的黃土“無(wú)可觀覽”,與紹興水鄉(xiāng)比起來(lái),北京的景色未免令人失望。也許,此時(shí)的周樹(shù)人仍沉浸在離鄉(xiāng)的惆悵之中,還沒(méi)有體會(huì)到北京的獨(dú)特韻味。

第二天,周樹(shù)人住進(jìn)位于宣武門外南半截胡同的紹興縣館(即紹興會(huì)館)。在當(dāng)天的日記中他寫道:“上午移入山會(huì)邑館。”

會(huì)館,最早是為了給全國(guó)各地進(jìn)京趕考的舉子提供食宿而興建的。中國(guó)人鄉(xiāng)土觀念重,各地官員無(wú)不希望家鄉(xiāng)子弟能夠科考及第,入朝為官。因此各地在京為官者,莫不選址購(gòu)地,修建會(huì)館。

清代實(shí)行旗民分制,在京居住的民人,及各地會(huì)館一律遷往外城。于是,清代以來(lái),宣南一帶形成了獨(dú)具特色的會(huì)館文化。各地會(huì)館不但保留了當(dāng)?shù)氐娘嬍场L(fēng)俗和居住文化,也成為各地“北漂”的聚集地。

紹興縣館,原名“山會(huì)邑館”,原是山陰、會(huì)稽兩縣人共有的會(huì)館。宣統(tǒng)年間,兩縣合并稱作紹興縣,乃更名紹興縣館。當(dāng)年,周樹(shù)人的祖父周福清做京官時(shí),也曾在此居住。周樹(shù)人步祖父后塵,在這里一住就是七年。

紹興縣館所處的南半截胡同地理位置并不太好,胡同口便是有名的刑場(chǎng)——菜市口。清末那幾年,包括“戊戌六君子”在內(nèi)的許多仁人志士,都被砍殺于此。有關(guān)菜市口各種靈異、嚇人的傳說(shuō)也流傳著。周作人回憶,傳說(shuō)“那里常出現(xiàn)一只異乎尋常的大狗,來(lái)舔血吃,偶然被人看去,便一道火光,沖上天去。”魯迅小說(shuō)《藥》中“人血饅頭”的情節(jié),也許便脫胎于此。

紹興縣館中有許多名字典雅的建筑,如“仰蕺堂”“藤花別館”“綠竹舫”“補(bǔ)樹(shù)書(shū)屋”“賢閣”等,但實(shí)際上居住環(huán)境遠(yuǎn)不像名字那樣曼妙。周樹(shù)人住進(jìn)“藤花別館”的第一個(gè)晚上,就遭到三四十只臭蟲(chóng)的襲擊,以至于他不得不搬到桌子上去睡。

“藤花別館”周圍的環(huán)境十分嘈雜,常常令周樹(shù)人無(wú)法安心工作和休息。他不止一次在日記吐槽:“夜,鄰室有閩客大嘩。”“鄰室又來(lái)閩客,至夜半猶大嗥如野犬,出而叱之,少戢。”

在“藤花別館”忍耐了四年,1916年5月,周樹(shù)人終于搬進(jìn)了會(huì)館中相對(duì)安靜的“補(bǔ)樹(shù)書(shū)屋”。周作人在《知堂回想錄》中回憶,補(bǔ)樹(shù)書(shū)屋位于會(huì)館南邊的第二進(jìn)院子中,院中種著兩棵大槐樹(shù),因此得名“補(bǔ)樹(shù)書(shū)屋”。

“補(bǔ)樹(shù)書(shū)屋”雖然名字雅致,卻發(fā)生過(guò)命案,“往昔在院子里的槐樹(shù)上縊死過(guò)一個(gè)女人”。當(dāng)年,周樹(shù)人就是在這樣一間陰氣森森的斗室中,用“抄古碑”打發(fā)了無(wú)數(shù)孤寂、無(wú)聊的獨(dú)居歲月。

1925年魯迅攝于北京

“至琉璃廠,歷觀古書(shū)肆”

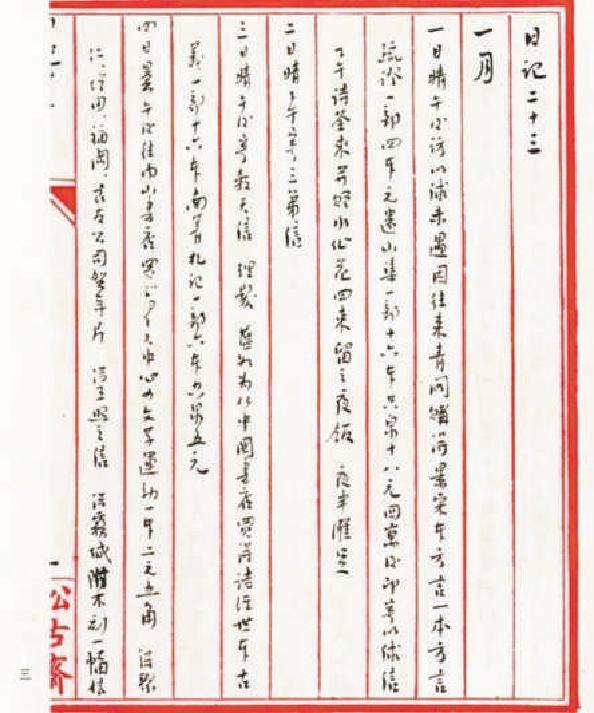

與那一時(shí)期的許多知識(shí)分子一樣,周樹(shù)人也酷愛(ài)寫日記。現(xiàn)存的《魯迅日記》從1912年5月5日——他到北京的那天起,至1936年10月18日——他逝世的前一天止,近40萬(wàn)字。與他的雜文、小說(shuō)文筆犀利、感情豐沛不同,他的日記寫得平淡如水,言簡(jiǎn)意賅,甚至有點(diǎn)像流水賬。《魯迅日記》每天多則不過(guò)一百字,而內(nèi)容卻五花八門,涵蓋了生活的方方面面,他每天見(jiàn)了什么人,參加了什么活動(dòng),甚至買書(shū)、買米、天氣情況都會(huì)忠實(shí)地記錄在案,讀起來(lái)充滿了生活氣息,是研究先生日常生活和民國(guó)社會(huì)的重要一手材料。

如果您想知道周樹(shù)人最喜歡去哪里逛街?翻看他的日記不難發(fā)現(xiàn)非琉璃廠莫屬。

琉璃廠最初是為修建宮殿燒制琉璃瓦的地方。明嘉靖年間,外城城墻建成后,琉璃廠被包裹在城內(nèi),燒窯污染太大,于是官窯搬到房山琉璃河。由于宣南地區(qū)集中了許多各地進(jìn)京的舉子,于是琉璃廠漸漸發(fā)展成一處集圖書(shū)、古玩、碑刻、文房四寶在內(nèi)的文化集散地。可以說(shuō),那時(shí)琉璃廠是全國(guó)讀書(shū)人心中的圣地。周樹(shù)人來(lái)京之前就對(duì)琉璃廠書(shū)肆十分向往。他在給許壽裳的信中幾次詢問(wèn):“聞北京琉璃廠頗有典籍,想當(dāng)如是,曾一覽否?”“北京琉璃廠肆有異書(shū)不?”

1912年5月12日——周樹(shù)人到京一個(gè)星期、一切安頓好后,他立即和許壽裳等同鄉(xiāng)好友“至琉璃廠,歷觀古書(shū)肆”,日記記載這一天他“購(gòu)書(shū)一部七本,五元八角”。

當(dāng)月25日、26日、30日,周樹(shù)人又去了琉璃廠三次。30日那天,他白天剛剛“得津貼六十元”,晚上就去琉璃廠買了將近四元的書(shū)。

很多北京人習(xí)慣說(shuō)琉璃廠在和平門外,其實(shí)周樹(shù)人初到京城時(shí),北京內(nèi)城城垣上的和平門尚未開(kāi)辟(和平門建于1924年)。人們從內(nèi)城去琉璃廠,須從前門或宣武門出城。

1919年之前,周樹(shù)人一直住在菜市口紹興會(huì)館。那時(shí),他去琉璃廠須經(jīng)騾馬市到虎坊橋,再?gòu)牧杭覉@斜穿到新華街,往北就是琉璃廠的中心地段了。

據(jù)從小生活在北京的民俗學(xué)家鄧云鄉(xiāng)先生回憶,民國(guó)初年,整條琉璃廠街上,除了商務(wù)印書(shū)館有一座三層西式樓房之外,全都是中式鋪面房。這些店鋪門臉兒不太大,但大多后面連著院子,進(jìn)深很深。店鋪一般沒(méi)有西式店鋪那種櫥窗,也不像江南店鋪那樣上排門板,而是有門有窗,新潮一點(diǎn)的窗上裝著玻璃,老派一點(diǎn)的,窗戶下部是玻璃,上面還是糊窗戶紙。白天營(yíng)業(yè)時(shí),門上一般掛簾子,冬天則換成藍(lán)布鑲黑云頭夾板棉門簾。

“從街上走過(guò),透過(guò)擦得十分明亮的玻璃窗,可以望到店內(nèi)的一些風(fēng)光:古玩鋪的紅木多寶槅上的花瓶、鼎彝;書(shū)鋪書(shū)架上一疊疊的藍(lán)布套夾著白色簽條的古書(shū);書(shū)畫(huà)鋪掛的各種字畫(huà)、立軸、對(duì)聯(lián);墨盒鋪架上的亮晶晶的各式各樣墨盒子、鎮(zhèn)紙、筆架……”一路走來(lái),一股文化氣息撲面而來(lái)。

有學(xué)者根據(jù)《魯迅日記》統(tǒng)計(jì),在北京生活的14年中,他去琉璃廠達(dá)480多次。那么,先生在琉璃廠一般都買什么呢?首當(dāng)其沖自然是各種書(shū)籍。

周樹(shù)人到京第一年,共得津貼710元,買書(shū)花去160元。在北京生活期間,他共買書(shū)3800余冊(cè),其中既有新書(shū),也有古籍,但并無(wú)太貴的古籍善本。他感慨:“線裝書(shū)真是買不起了。乾隆時(shí)候的刻本的價(jià)錢,幾乎等于那時(shí)的宋本。明版小說(shuō),是五四運(yùn)動(dòng)以后飛漲的;從今年起,洪運(yùn)怕要輪到小品文身上去了。至清朝禁書(shū),則民元革命后就是寶貝,即使并無(wú)足觀的著作,也常要百余元至數(shù)十元。我向來(lái)也走走舊書(shū)坊,但對(duì)于這類寶書(shū),卻從不敢作非分之想。”

讀過(guò)《〈吶喊〉自序》的人都知道,先生有一大愛(ài)好——抄古碑。“抄古碑”歷來(lái)被視為周樹(shù)人在京生活孤寂苦悶、心灰意冷的象征。例如1917年他一個(gè)人在京過(guò)年,便在日記中寫道:“舊歷除夕也,夜獨(dú)坐錄碑,殊無(wú)換歲之感。”但如果通覽《魯迅日記》不難發(fā)現(xiàn),先生抄碑不單是源于難以排遣的孤寂,也是真心喜愛(ài)。據(jù)統(tǒng)計(jì),在北京生活期間,他共買拓片4000多枚,其中大部分購(gòu)于琉璃廠。

鄧云鄉(xiāng)解釋,在古書(shū)、法帖、古玩之中,拓片是最便宜的。周樹(shù)人逛琉璃廠時(shí),常會(huì)去碑帖鋪?zhàn)蛔1伒年愒O(shè)大致跟書(shū)鋪一樣,店中收拾得干干凈凈,窗明室朗,架子上擺著各種碑帖。碑帖鋪的顧客比書(shū)鋪少,來(lái)的都是內(nèi)行人,坐下隨便談?wù)劊贸鏊枰谋⑼仄吩u(píng)討論。“如果是新拓,談?wù)劚谀氖∧目h,是新出土的,還是舊有的。現(xiàn)在原石還在不在,與舊拓比較一下漫衍的情況,比宋拓少哪些字,比明拓少哪些字……”不難看出,“抄古碑”是門檻很高、學(xué)問(wèn)很深的愛(ài)好,精于此道者也能獲得旁人體味不了的樂(lè)趣。

周作人在《知堂回想錄》中回憶,兄弟二人常常在十點(diǎn)鐘以前來(lái)到琉璃廠,在幾家碑帖店聊天之后,到青云閣吃茶和點(diǎn)心當(dāng)飯,午后再慢慢踱回會(huì)館。

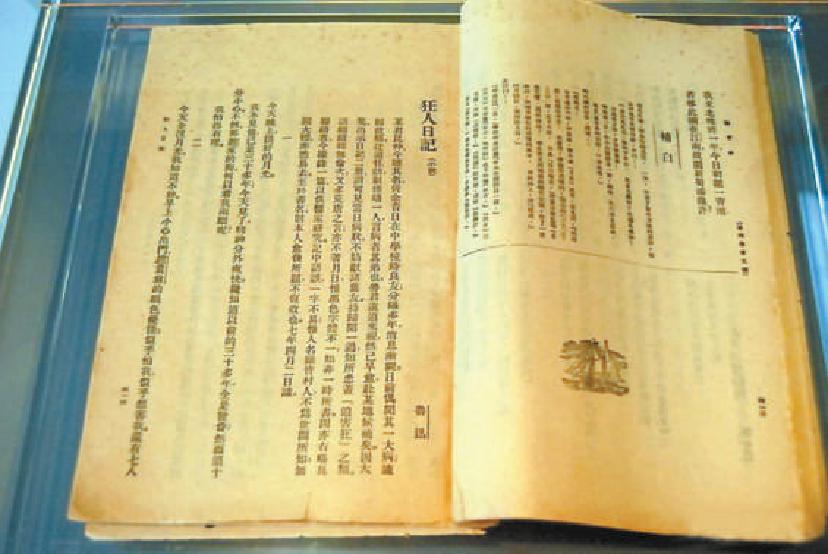

發(fā)表在《新青年》雜志上的《狂人日記》

“夜飲于廣和居”

除了逛書(shū)肆、抄古碑之外,周樹(shù)人在北京的餐飲和應(yīng)酬也相當(dāng)豐富多彩。關(guān)于吃飯,先生后來(lái)有許多高論,在《送灶日漫筆》一文中這樣寫道:

今之君子往往諱言吃飯,尤其是請(qǐng)吃飯。那自然是無(wú)足怪的,的確不大好聽(tīng)。只是北京的飯店那么多,飯局那么多,莫非都在食蛤蜊,談風(fēng)月,“酒酣耳熱而歌嗚嗚”么?不盡然的,的確也有許多“公論”從這些地方播種,只因?yàn)楣摵驼?qǐng)?zhí)g看不出蛛絲馬跡,所以議論便堂哉皇哉了。但我的意見(jiàn),卻以為還是酒后的公論有情。人非木石,豈能一味談理,礙于情面而偏過(guò)去了,在這里正有著人氣息。

據(jù)鄧云鄉(xiāng)先生統(tǒng)計(jì),《魯迅日記》中提到過(guò)的飯館、酒樓、小鋪達(dá)65家之多。“尤其是早期,先生在北京還沒(méi)有安家,單身住在會(huì)館里,所以多半是在飯館里聚會(huì)。”這些被大歷史所忽視的小細(xì)節(jié),既勾畫(huà)出一個(gè)煙火氣的周樹(shù)人,也記錄了百年前的京城市井生活。

老北京的飯館依照經(jīng)營(yíng)品種和經(jīng)營(yíng)規(guī)模大致分:賣包子、餃子、面條等面食的切面鋪;賣豬肉、羊肉的二葷鋪;規(guī)模不大的小飯館;可以承接紅白喜事、堂會(huì)宴會(huì)的中等飯莊;還有能同時(shí)開(kāi)一二百桌酒席,甚至自帶戲臺(tái)的大飯莊子。《魯迅日記》中記載的飯館涵蓋了當(dāng)時(shí)北京各類飯館。

1913年9月4日,先生在日記中寫道:“午約王屏華、齊壽山、沈商耆飯于海天春,系每日四種,每人每月銀五元。”

海天春位于宣內(nèi)大街,是一家二葷鋪。周樹(shù)人工作的教育部,原是清學(xué)部舊址,位于西單附近,離海天春不遠(yuǎn)。因此,他和同事們一度在海天春包午飯。根據(jù)日記記載,海天春包飯四人同吃,每頓四種菜,一個(gè)月五元錢。按照當(dāng)時(shí)的物價(jià)折算并不能算便宜。可是,海天春偷奸耍滑,伙食費(fèi)收了,飯菜質(zhì)量卻不能保證。半個(gè)月后,周樹(shù)人便在日記中吐槽:“海天春肴膳日惡,午間遂不更往”。

從海天春退訂午餐后,周樹(shù)人和同事發(fā)現(xiàn)一家兩間門面的小番菜館益昌號(hào)不錯(cuò)。1913年11月4日,周樹(shù)人與同事錢稻孫第一次去益昌號(hào)吃午餐——“牛肉、面包,略飲酒”。也許感覺(jué)不錯(cuò),11月21日他又跟錢稻孫、戴蘆舲兩位同事去吃了一頓。此后,周樹(shù)人經(jīng)常光顧這家小番菜館。1914年3月26日起,他與錢稻孫索性便在益昌號(hào)包午飯,“每六日銀元一元五角”。算起來(lái),在益昌號(hào)包飯比在海天春每餐貴了點(diǎn),但番菜館鋪著雪白的臺(tái)布,顧客大多是知識(shí)分子,環(huán)境也不像海天春那樣嘈雜,總的來(lái)說(shuō)物有所值。

縱觀《魯迅日記》,先生在北京期間光顧最多的飯館當(dāng)屬?gòu)V和居。1912年5月7日,也就是他抵京的第三天便“夜飲于廣和居”。

廣和居開(kāi)張于哪一年已不可考,但在清代掌故遺聞《清稗類鈔》中可以找到關(guān)于它最早的記載。早年間,北京人無(wú)論吃飯、買東西很少用現(xiàn)金,一般都是掛賬,到了年底統(tǒng)一結(jié)賬。據(jù)說(shuō),道光年間,書(shū)法家何紹基常在廣和居吃飯,欠有老賬。后來(lái),何紹基還不起陳年酒賬,便親筆寫了一張欠條。廣和居掌柜如獲至寶,將欠條裝裱起來(lái)掛在店中。許多人聞?dòng)嵹s來(lái)欣賞何紹基的墨寶,一時(shí)間傳為佳話,廣和居也做了一個(gè)大大的廣告,一下子門庭若市,成為京城有名的飯館。

周樹(shù)人在廣和居就餐,有時(shí)是教育部同事聚會(huì),有時(shí)是紹興同鄉(xiāng)聚飲,有時(shí)是AA制便餐,還有時(shí)是叫外賣。雖然周氏兄弟對(duì)于廣和居飯菜的評(píng)價(jià)并不都很正面,但是這里依然是他們光顧最多的飯館,究其原因也許是因?yàn)榻獜V和居在北半截胡同南口,斜對(duì)面就是紹興會(huì)館。每天上下班,周樹(shù)人都經(jīng)過(guò)廣和居。

廣和居是一家標(biāo)準(zhǔn)的北京老式飯莊,沒(méi)有鋪面房,表面看上去就像一座普通的四合院民宅。進(jìn)入大門,迎面的影壁上掛著金光閃閃的銅字招牌——廣和居飯莊。大門里,擺著黑油大長(zhǎng)凳,供食客的車馬侍從休息。每天一開(kāi)門,跑堂伙計(jì)就精神飽滿、春風(fēng)滿面地站在門前,客人一進(jìn)門,他便熱情招呼:“您來(lái)啦!幾位哪?”接著向里面高聲喊:“幾位,看座!”院子里的房間都有名字,若是預(yù)先訂好座,或者赴某人的宴席,伙計(jì)會(huì)從大門口一直喊到里面。

周樹(shù)人當(dāng)年去廣和居赴宴是怎樣一番光景呢?鄧云鄉(xiāng)先生根據(jù)老北京飯莊子的這些老禮兒復(fù)原了一段:

先生癸丑(一九一三年)九月二十七日記云:“赴廣和居,稻孫招飲也。同席燮侯、中季、稼庭、遢先、幼漁、莘士、君默、維忱,又有一人未問(wèn)其名,季市不至。

這種宴會(huì),主客都是廣和居的老主顧,先生一進(jìn)門,打招呼的總招待員便會(huì)熱情寒喧,大聲向里面?zhèn)骱簦骸爸艽笙壬剑撂?hào)錢大先生屋看座”——這樣里面接待的走堂伙計(jì),自會(huì)接引到×號(hào)打起簾子讓進(jìn)屋去,向屋里報(bào)稱“周大先生到!”

這段描寫雖然是想象的,但當(dāng)年老北京商家的熱絡(luò)勁兒躍然紙上。

1932年11月,先生回北京探親,最后一次在北京的飯館中宴飲,還是選在廣和居。第二天,他匆匆登車返滬,便再也沒(méi)能回過(guò)北京。日寇占領(lǐng)北京期間,市面日益蕭條,廣和居和一大批老北京飯館、茶座相繼關(guān)門歇業(yè)。

近年來(lái),同是先生經(jīng)常光顧的致美齋、來(lái)今雨軒陸續(xù)恢復(fù)營(yíng)業(yè),可廣和居一直沒(méi)能復(fù)興,不能不說(shuō)是一件令人扼腕的憾事。

魯迅日記手稿

“晨九時(shí)至下午四時(shí)半至教育部視事”

1912年5月5日,周樹(shù)人到京,6日去教育部報(bào)到,10日正式開(kāi)始上班。然而,第一天上班,他的感受并不好。在當(dāng)天的日記中他寫道:“晨九時(shí)至下午四時(shí)半至教育部視事,枯坐終日,極無(wú)聊賴。”

工作無(wú)所事事,再加上頭一天夜里下雨“微覺(jué)發(fā)熱,似冒寒也”,周樹(shù)人初到京城不太順心。

當(dāng)時(shí),整個(gè)中國(guó)都處在晦暗不明、前途未卜之中。辛亥革命以摧枯拉朽之勢(shì),摧毀了清王朝,也結(jié)束了中國(guó)綿延兩千年的封建帝制。可就在人們憧憬著一個(gè)新紀(jì)元的到來(lái)時(shí),袁世凱操弄時(shí)局,竊取了革命成果。辛亥革命瞬間轉(zhuǎn)入低潮,中國(guó)社會(huì)似乎什么也沒(méi)有改變。

周樹(shù)人在教育部擔(dān)任僉事一職,相當(dāng)于現(xiàn)在的正處級(jí),同時(shí)還兼任社會(huì)教育司第一科科長(zhǎng)。官職雖然不大,但是待遇著實(shí)不低。到京的前三個(gè)月,他每月領(lǐng)生活津貼60元,不久就大幅度漲薪,8月30日他收到了125元。后來(lái)又經(jīng)過(guò)幾次加薪,1916年3月,他的月薪已經(jīng)漲到300元。

當(dāng)時(shí)北京普通人家一個(gè)月的收入只有十幾元,300元的月薪是普通人家收入的幾十倍,絕對(duì)堪稱高薪。1919年秋天,周樹(shù)人在新街口八道灣胡同買下一套四合院,花費(fèi)3500元,也就是他一年的收入。

收入豐厚,工作清閑,普通人看來(lái)幾乎是理想生活,但對(duì)于“先天下之憂而憂”的周樹(shù)人而言,無(wú)異于溫水煮青蛙。他用文藝改變國(guó)民精神的理想越來(lái)越遠(yuǎn),只能“躲進(jìn)小樓成一統(tǒng)”用抄古碑來(lái)打發(fā)時(shí)間。

但是,如果據(jù)此就推斷周樹(shù)人在教育部工作是“做一天和尚撞一天鐘”的混日子,也失之于想當(dāng)然。看《魯迅日記》不難發(fā)現(xiàn),盡管他對(duì)現(xiàn)實(shí)感到失望,但他在教育部工作是非常積極努力的。

作為教育部社會(huì)教育司第一科科長(zhǎng),周樹(shù)人分管的工作包括博物館、圖書(shū)館、動(dòng)植物園、美術(shù)館等。

帝制時(shí)代,國(guó)家和社會(huì)職能是圍繞服務(wù)皇家運(yùn)轉(zhuǎn)的,為國(guó)民服務(wù)的文化設(shè)施幾乎為零。周樹(shù)人的工作對(duì)中國(guó)社會(huì)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型意義重大。開(kāi)展工作的社會(huì)環(huán)境雖不盡如人意,但周樹(shù)人還是十分積極地投入到具體工作中。

1912年7月,國(guó)立歷史博物館籌備處在國(guó)子監(jiān)彝倫堂成立,籌建負(fù)責(zé)人雖然是胡玉縉、齊壽山,但周樹(shù)人也出過(guò)不少力。1913年6月2日,他與同事一起到國(guó)子監(jiān)審看收購(gòu)來(lái)的文物。同年11月份,歷史博物館將選送參與德國(guó)“萬(wàn)國(guó)書(shū)業(yè)雕刻及他種專藝賽會(huì)”的文物送到教育部。周樹(shù)人怕文物有失,特意回家取了兩條毯子,住在教育部看守“不眠至?xí)浴薄?/p>

1909年建立的京師圖書(shū)館,館址位于什剎海畔廣化寺。民國(guó)以后,考慮到廣化寺地勢(shì)低洼潮濕,不利于保存書(shū)籍,教育部有意另覓館址。從日記中看,周樹(shù)人為京師圖書(shū)館選址、改建做了大量工作,僅1912年他就去了廣化寺8次。

1913年12月29日,他又在日記中寫道:“在部終日造三年度(指民國(guó)三年,1914年)預(yù)算及議改組京師圖書(shū)館事,頭腦岑岑然。”

不僅如此,為了充實(shí)圖書(shū)館的館藏,他還以教育部的名義要求各省官書(shū)局將所出版的新書(shū)送京師圖書(shū)館收藏。后經(jīng)內(nèi)務(wù)部同意,各省出版物均需送京師圖書(shū)館一份用以收藏。自此以后,出版物上繳京師圖書(shū)館一份成為慣例,并一直保持到今天。

此外,周樹(shù)人對(duì)普及美育的事業(yè)也分外熱心。民國(guó)初年,出任教育總長(zhǎng)的蔡元培先生不贊成尊孔讀經(jīng),提出“以美育代替宗教”的主張,周樹(shù)人深以為然。周樹(shù)人自幼熱愛(ài)美術(shù)。據(jù)周作人回憶,他兒時(shí)畫(huà)的《西游記》《蕩寇志》的繡像,甚至可以拿出去賣錢。

1912年6月,教育部為普及社會(huì)教育,舉辦夏期講演會(huì),聘請(qǐng)中外專家,開(kāi)設(shè)政治、哲學(xué)、佛學(xué)、經(jīng)濟(jì)、算學(xué)、化學(xué)等近30個(gè)科目,進(jìn)行講演。周樹(shù)人欣然承擔(dān)了《美術(shù)略論》課程。

6月21日,周樹(shù)人在宣武門虎坊橋法律學(xué)堂進(jìn)行了首次講演。當(dāng)天日記記載:“聽(tīng)者約三十人,中途退去者五六人。”也許是周樹(shù)人選的課題太過(guò)超前,首次講演可以用慘淡來(lái)形容,但他并不氣餒,一個(gè)星期之后,仍照例開(kāi)了第二講。7月5日第三講時(shí),由于幾天前蔡元培辭職,授課老師們都請(qǐng)了假,聽(tīng)眾也一個(gè)沒(méi)有,周樹(shù)人只好悻悻而歸。即便如此,他還是堅(jiān)持進(jìn)行了第四講,這次“聽(tīng)者約二十余人”。

隨著蔡元培的辭職,臨時(shí)教育會(huì)議竟然決定刪除美育。周樹(shù)人十分氣憤,在從來(lái)毫無(wú)波瀾的日記中寫道:“此種豚犬,可憐可憐!”即便如此,他還是在接下來(lái)的7月17日?qǐng)?jiān)持講完了最后一講。

從這件小事也能看到周樹(shù)人的堅(jiān)毅性格。不管世事多艱,他總是不遺余力地向著目標(biāo)努力,哪怕應(yīng)者寥寥。

1912年初到北京,至1926年受聘于廈門大學(xué)南下教書(shū),周樹(shù)人在北京生活了14年,也在教育部當(dāng)了14年公務(wù)員。凡俗的生活并沒(méi)有將他的棱角磨平,反而讓他變得更加老辣犀利。

魯迅故居的老虎尾巴書(shū)房

“夜,二弟自越至”

周樹(shù)人與周作人都聞名于中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史。提到周樹(shù)人的居京歲月,“兄弟失和”也是難以繞開(kāi)的話題。自從1923年7月,周作人遞上絕交書(shū)、周樹(shù)人憤而搬出八道灣宅院,至1936年先生逝世,二人便若參商再無(wú)往來(lái)。至于兄弟二人因何竟然鬧到?jīng)Q裂的地步,二人均語(yǔ)焉不詳。只是將鏡頭定格在1917年4月——周作人剛到北京任職的那個(gè)春天,一切顯得那么和諧。

1917年,周樹(shù)人通過(guò)蔡元培,為周作人謀到北京大學(xué)文科教授的職位。4月1日晚上8點(diǎn),周作人風(fēng)塵仆仆來(lái)到紹興會(huì)館。當(dāng)天,周樹(shù)人在日記中寫道:“夜,二弟自越至,攜來(lái)《藝術(shù)叢編》四至六集各一冊(cè)、《古競(jìng)圖錄》一冊(cè)、《西夏譯蓮花經(jīng)考釋》一冊(cè)、《西夏國(guó)書(shū)略說(shuō)》一冊(cè),均過(guò)滬所購(gòu),共泉十七元四角,翻書(shū)談?wù)f至夜分方睡。”這天的日記雖然仍保持了平靜的語(yǔ)氣,但兄弟二人久別重逢的喜悅躍然紙上。

周氏兄弟相差5歲。家道中落后,周樹(shù)人一直以長(zhǎng)兄的身份呵護(hù)著周作人,周作人也亦步亦趨地追隨著兄長(zhǎng)。縱觀兄弟二人早年的經(jīng)歷,不難發(fā)現(xiàn)周作人幾乎是復(fù)刻了兄長(zhǎng)的人生——上水師學(xué)堂,留學(xué)日本,乃至進(jìn)京任職。學(xué)識(shí)淵博,興趣相同,使二人之間的感情不僅僅局限于手足之情,更躍升為知音。

周樹(shù)人獨(dú)居北京的5年里,兄弟二人的通信多達(dá)900多封。可以想見(jiàn),在那段最孤寂的日子里,寫家信,給周樹(shù)人很大心靈慰藉。當(dāng)二人再次住在同一屋檐下時(shí),喜悅之情自然溢于言表。

周作人到京沒(méi)幾天,便發(fā)起高燒來(lái)。幾次診斷均無(wú)結(jié)果,周樹(shù)人嚇壞了,以為他得了猩紅熱,于是花了十二元的天價(jià)診費(fèi),請(qǐng)來(lái)德國(guó)醫(yī)院的狄博爾大夫,才知道周作人是出疹子。周作人整整病了20天,周樹(shù)人忙前忙后照顧了他20天。

周作人在《知堂回想錄》中回憶:“我的病好了之后,魯迅有一天說(shuō)起,長(zhǎng)到那么大了,卻還沒(méi)有出過(guò)疹子,覺(jué)得很是可笑,隨后又說(shuō),可是那時(shí)真把我急壞了,心里起了一種惡念,想這回須要收養(yǎng)你的家小了。”

兄弟情深時(shí),這是一句玩笑話,但當(dāng)二人失和后,周作人卻怎么琢磨怎么覺(jué)得別扭。

4年以后,周作人患肋膜炎,整整休息了9個(gè)月。周樹(shù)人一方面到處借錢為二弟看病,到醫(yī)院探視,還親自到西山碧云寺附近,為周作人租了一處房子供他休養(yǎng)。從看房定租,到率領(lǐng)工人打掃整理,周樹(shù)人均親力親為。周作人在西山休養(yǎng)的幾個(gè)月里,周樹(shù)人常去探望、送書(shū)。當(dāng)年,從城里到西山?jīng)]有公共汽車,更沒(méi)有地鐵,一路的周折勞頓,可想而知。

周樹(shù)人是家庭觀念很重的人,當(dāng)他與二弟在北京站穩(wěn)腳跟后,便開(kāi)始擘畫(huà)出售紹興老家的祖宅,在北京買房,把母親、妻子、二弟和三弟一家接到北京定居。1919年年初,周樹(shù)人四處看房,奔波了半年之久才相中了八道灣十一號(hào)的宅院。11月4日,周氏兄弟以3500元的價(jià)格買下了這處宅院。

八道灣大宅,房間多,院子大,院子中心還有一個(gè)三尺長(zhǎng)二尺寬的水池。院子里養(yǎng)了許多小雞、小鴨和小兔子。許壽裳記得,周樹(shù)人對(duì)這套宅院很滿意,特別是院子很大,“宜于兒童的游玩”。許壽裳感嘆說(shuō):“簡(jiǎn)直可以開(kāi)運(yùn)動(dòng)會(huì)了。”其實(shí),周樹(shù)人當(dāng)時(shí)還沒(méi)有孩子,但他的二弟、三弟都有孩子了。

作為長(zhǎng)子,周樹(shù)人總是把大家庭當(dāng)做一個(gè)整體來(lái)考慮和規(guī)劃,事事躬親,而作為次子的周作人,則無(wú)須事事沖鋒,只要站在兄長(zhǎng)身后,安然享受他的庇護(hù)就好了。也許,正是家庭角色的不同,塑造了他們完全不同的個(gè)性和處事方式。

然而,這個(gè)表面上看母慈子孝、兄友弟恭的大家庭,只維持了不到四年就分崩離析了。1923年7月19日,周作人給周樹(shù)人寫了一封絕交信:

魯迅先生:

我昨天才知道——但過(guò)去的事不必再說(shuō)了。我不是基督徒,卻幸而尚能擔(dān)受得起,也不想責(zé)誰(shuí)——大家都是可憐的人間。我以前的薔薇的夢(mèng)原來(lái)都是虛幻,現(xiàn)在所見(jiàn)的或者才是真的人生。我想訂正我的思想,重新入新的生活。以后請(qǐng)不要再到后邊院子里來(lái),沒(méi)有別的話。愿你安心,自重。

七月十八日,作人

十幾天以后,周樹(shù)人搬出了八道灣十一號(hào)。兄弟二人從此形同陌路。

周氏兄弟到底為什么決裂?云里霧里,眾說(shuō)紛紜,今人也不必妄加揣度。只是從此以后,二人在人生觀、處事態(tài)度、文字風(fēng)格,乃至人生際遇上的差異越來(lái)越大。以至于二人好友許壽裳感嘆:“這是作人一生的大損失,倘使無(wú)此錯(cuò)誤,始終得到慈兄的指導(dǎo),何至于后來(lái)陷入迷途,洗也洗不清呢?”

“我想,你可以做點(diǎn)文章……”

總的來(lái)說(shuō),周樹(shù)人在北京的生活安穩(wěn)、平靜,但是對(duì)于一名以天下為己任的斗士而言,這種生活無(wú)異于“溫水煮青蛙”。中國(guó)社會(huì)并沒(méi)有因推翻帝制而改變,他自己也沒(méi)有像年輕時(shí)期許的那樣投入到用文藝改造國(guó)民精神的事業(yè)中。

周樹(shù)人對(duì)社會(huì)和自己都很失望。正如他在《吶喊〈自序〉》中寫道的那樣:

許多年,我便寓在這屋里抄古碑。客中少有人來(lái),古碑中也遇不到什么問(wèn)題和主義,而我的生命卻居然暗暗的消去了,這也就是我惟一的愿望。夏夜,蚊子多了,便搖著蒲扇坐在槐樹(shù)下,從密葉縫里看那一點(diǎn)一點(diǎn)的青天,晚出的槐蠶又每每冰冷的落在頭頸上。

直到有一天,老友錢玄同來(lái)訪問(wèn)他:“你抄了這些有什么用?”周樹(shù)人說(shuō):“沒(méi)有什么用。”“那么,你抄他是什么意思呢?”“沒(méi)有什么意思。”錢玄同說(shuō):“我想,你可以做點(diǎn)文章……”

當(dāng)時(shí),陳獨(dú)秀將《新青年》帶到北京,這份以宣傳文學(xué)革命、反帝反封建為己任的雜志,在青年學(xué)生和知識(shí)分子中,掀起了一陣思想的狂潮。錢玄同正是《新青年》雜志的編輯人之一,他了解周樹(shù)人的才華和抱負(fù),認(rèn)為他可以為《新青年》寫一點(diǎn)文章。

但是一本雜志真能喚醒麻木的國(guó)民、對(duì)社會(huì)發(fā)展起到推動(dòng)作用嗎?周樹(shù)人抱有深切的懷疑。他對(duì)錢玄同說(shuō):“假如一間鐵屋子,是絕無(wú)窗戶而萬(wàn)難破毀的,里面有許多熟睡的人們,不久都要悶死了,然而是從昏睡入死滅,并不感到就死的悲哀。現(xiàn)在你大嚷起來(lái),驚起了較為清醒的幾個(gè)人,使這不幸的少數(shù)者來(lái)受無(wú)可挽救的臨終的苦楚,你倒以為對(duì)得起他們么?”錢玄同答道:“然而幾個(gè)人既然起來(lái),你不能說(shuō)決沒(méi)有毀壞這鐵屋的希望。”

周樹(shù)人被錢玄同說(shuō)服了,后來(lái)他寫道:“是的,我雖然自有我的確信,然而說(shuō)到希望,卻是不能抹殺的,因?yàn)橄M窃谟趯?lái),決不能以我之必?zé)o的證明,來(lái)折服了他之所謂可有,于是我終于答應(yīng)他也做文章了。”

不久后,周樹(shù)人用白話文寫成的小說(shuō)《狂人日記》發(fā)表在《新青年》雜志第4卷第5號(hào)上。這篇小說(shuō)如炸雷一般在死寂的空氣中炸響,從此教育部?jī)L事周樹(shù)人變成了文學(xué)斗士魯迅。

1926年,隨著五四運(yùn)動(dòng)進(jìn)入低潮,《新青年》同人的漸行漸遠(yuǎn),北京時(shí)局的不斷惡化,與許廣平愛(ài)而不得的苦悶……魯迅決定接受廈門大學(xué)的聘請(qǐng),南下教書(shū)。

魯迅在廈門的工作生活很不順心,不久又漂流到廣州。1927年下半年,在連續(xù)漂流了兩個(gè)省之后,魯迅又一次面臨著落腳何處的選擇。此時(shí),他曾猶豫過(guò)要不要回北京:“已經(jīng)一年多了,我漂流了兩省,幻夢(mèng)醒了不少,現(xiàn)在是胡胡涂涂。想起北京來(lái),覺(jué)得也不壞,而且去年想捉我的‘正人君子’們,現(xiàn)已大抵南下革命了,大約回去也不妨。”

但僅僅是猶豫了一下,魯迅便決定前往上海,徹底告別政界和教育界,做一名自由撰稿人。1927年10月3日,魯迅“午后抵上海,寓共和旅館。”此后的近十年時(shí)間,他一直定居上海,并最終成為人們印象中的魯迅先生。

不過(guò),在此期間,魯迅一直惦念著北京。1929年5月,他回北京探望母親時(shí)給許廣平的信中寫道:“北平并不蕭條,倒好,因?yàn)槲乙惨曀绻枢l(xiāng)的,有時(shí)感情比真的故鄉(xiāng)還留戀,因?yàn)槟抢镉性S多叫我紀(jì)念的經(jīng)歷存留著。上海也還好,不過(guò)太喧噪了。”

也許,魯迅真考慮過(guò)回北京定居的可能性,但是隨后他又打消了這個(gè)念頭。“為安閑計(jì),住北京是不壞的,但因?yàn)楹湍戏教煌耍詭缀跤惺劳馓以粗小N襾?lái)此雖已十天,卻毫不感動(dòng)什么刺戟,略不小心,確有‘落伍’之懼的。上海雖煩擾,但也別有生氣。”

魯迅畢竟是魯迅。

(參考書(shū)目:《魯迅與北京風(fēng)土》《知堂回想錄》《魯迅與周作人》《魯迅與他的北京》)