陳涌:不忘初心的馬克思主義文藝?yán)碚摷?/em>

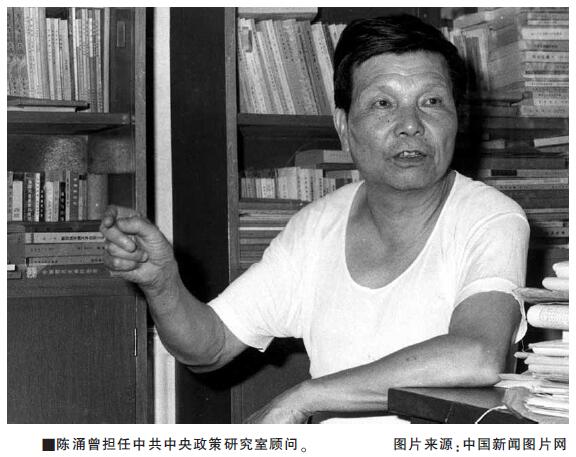

陳涌(1919—2015),當(dāng)代著名馬克思主義文藝?yán)碚摷液团u(píng)家、魯迅研究專家。廣東南海人,原名楊熹中,又名楊思仲。1938年奔赴延安,先在抗日軍政大學(xué)學(xué)習(xí),次年轉(zhuǎn)入魯迅藝術(shù)學(xué)院文學(xué)系深造。1944年任《解放日?qǐng)?bào)》記者,后任文藝副刊副主編。20世紀(jì)40年代,參與編輯“中國(guó)人民文藝叢書(shū)”。20世紀(jì)50年代,先后任《人民文學(xué)》《文藝報(bào)》編輯。1954年調(diào)入中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所,任現(xiàn)代文學(xué)組組長(zhǎng)、研究員。1957年,被錯(cuò)劃為“右派”,下放農(nóng)村。1961年秋,任教于甘肅師范大學(xué)(今西北師范大學(xué))中文系,講授“魯迅研究”“茅盾研究”“曹禺研究”“列寧論托爾斯泰”等課程。粉碎“四人幫”后不久,陳涌被調(diào)回北京,先后任中共中央政策研究室文藝組組長(zhǎng),《文藝?yán)碚撆c批評(píng)》主編、名譽(yù)主編,《文藝報(bào)》主編,曾當(dāng)選為中國(guó)文聯(lián)第四屆委員會(huì)委員,中國(guó)作家協(xié)會(huì)第三屆、第四屆理事會(huì)理事,中國(guó)社會(huì)主義文藝學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。陳涌在文藝?yán)碚撆c批評(píng)、魯迅研究等方面發(fā)表了百余篇重要文章,先后出版了《文學(xué)評(píng)論集》(1953)、《文學(xué)評(píng)論二集》(1956)、《魯迅論》(1984)、《陳涌文學(xué)論集》(1984)、《在新時(shí)期面前》(1993)、《隴上學(xué)人文存·陳涌卷》(2015)等著作。陳涌的著作曾先后獲得《人民日?qǐng)?bào)》文學(xué)評(píng)論獎(jiǎng)、魯迅文學(xué)獎(jiǎng)、中宣部“五個(gè)一”工程獎(jiǎng)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所《文學(xué)評(píng)論》優(yōu)秀論文獎(jiǎng)等多種獎(jiǎng)項(xiàng)。

作為起步于延安的文藝?yán)碚摷液团u(píng)家,陳涌的理論研究和批評(píng)實(shí)踐從一開(kāi)始就打上了鮮明的時(shí)代烙印。在他早期的評(píng)論文章中,我們能清晰地看到延安精神的影響。他的評(píng)論創(chuàng)作和理論探索始終貫穿著一條革命現(xiàn)實(shí)主義的路線,在總結(jié)革命文學(xué)已有成就和經(jīng)驗(yàn)、探尋現(xiàn)實(shí)主義文學(xué)健康發(fā)展的方向和道路方面,他總能自覺(jué)堅(jiān)守歷史唯物主義的根本原則和辯證唯物主義的基本精神。尤為值得注意的是,在其所有的理論性著述中,我們都能直接或間接地看到毛澤東《在延安文藝座談會(huì)上的講話》的影響。

馬列主義:共產(chǎn)黨人的“終身課題”與“根本信仰”

1942年,陳涌在《解放日?qǐng)?bào)》發(fā)表了一篇題為《關(guān)于形象和思想》的文章,對(duì)藝術(shù)形象和思想傾向性的論述在當(dāng)時(shí)產(chǎn)生了較大影響。周揚(yáng)曾經(jīng)告訴他說(shuō),毛主席稱贊他的觀點(diǎn),認(rèn)為寫(xiě)這篇文章的是一個(gè)有思想的人。對(duì)于陳涌來(lái)說(shuō),學(xué)習(xí)貫徹毛澤東倡導(dǎo)的實(shí)事求是原則和俄蘇文學(xué)中的現(xiàn)實(shí)主義精神,可以說(shuō)是他在延安時(shí)期最重要的收獲。那時(shí)的陳涌對(duì)西方文學(xué)尤其是對(duì)俄國(guó)文學(xué)中的現(xiàn)實(shí)主義文學(xué)非常入迷。不論是迦爾洵的小說(shuō)《紅花》,還是安特列夫這種具有現(xiàn)代主義傾向的作家,只要其作品深刻地表現(xiàn)了現(xiàn)實(shí)生活,陳涌都會(huì)愛(ài)不釋手。延安的實(shí)事求是精神,更是讓他堅(jiān)信“一切東西都敵不過(guò)真實(shí)”。這為他畢生堅(jiān)持現(xiàn)實(shí)主義理論打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

延安時(shí)期的學(xué)習(xí),提升了陳涌的革命和治學(xué)熱情。他在一篇懷念周立波的文章中說(shuō),周立波像一個(gè)平靜的學(xué)者,在“名著選讀”課程中,他講高爾基,講托爾斯泰,講梅里美……周立波對(duì)作品的分析不但細(xì)致入微、條理清晰,而且娓娓動(dòng)聽(tīng),再加上他本人舉止文雅、風(fēng)度翩翩,很快便在同學(xué)中贏得了很高的贊譽(yù)。在這篇文章中,陳涌還說(shuō)到了周揚(yáng)和何其芳:周揚(yáng)“講藝術(shù)論,講新文學(xué)史運(yùn)動(dòng),每星期從城里騎馬來(lái)學(xué)校給我們講一兩次,有時(shí)是光著腳穿草鞋的。他總是雄辯,有一種吸引人甚至懾服人的邏輯力量”;何其芳講課很有特色,他上寫(xiě)作實(shí)習(xí)課,每次課都要評(píng)論學(xué)生的作業(yè),那詩(shī)人般的熱情和深厚的文學(xué)修養(yǎng)給陳涌留下了極為深刻的印象。

新中國(guó)成立后,陳涌在一系列文藝?yán)碚撎剿骱退汲闭摖?zhēng)過(guò)程中表現(xiàn)活躍。作為“共和國(guó)的評(píng)論家”,他在1953年和1956年先后出版了兩部文學(xué)評(píng)論文集,在當(dāng)時(shí)產(chǎn)生了較大影響,其中不少文章至今仍然具有極為重要的啟示意義。眾所周知,20世紀(jì)50年代中期,文藝界流行的公式化、概念化、形式主義、庸俗社會(huì)主義、機(jī)械唯物論等消極傾向,壓抑了社會(huì)主義文藝的蓬勃生機(jī),這對(duì)剛剛步入文壇的青年危害尤甚。1956年,陳涌在《關(guān)于文藝特征的幾個(gè)問(wèn)題》的報(bào)告中,呼吁文藝尊重特殊規(guī)律,建議青年人深入到火熱的生活中去,提倡書(shū)寫(xiě)真實(shí)、重視形象思維。這些切中文壇時(shí)弊的談?wù)摚瑹o(wú)疑是對(duì)庸俗社會(huì)學(xué)的一種抗?fàn)帲瑢?duì)青年作家起到了積極的引導(dǎo)作用。在陳涌看來(lái),“要發(fā)展革命文藝,首先要有一支堅(jiān)強(qiáng)的革命文藝隊(duì)伍,而堅(jiān)強(qiáng)的革命文藝隊(duì)伍的首要問(wèn)題,是思想建設(shè)問(wèn)題”。要解決好思想建設(shè)問(wèn)題,自然離不開(kāi)理論研究,這或許就是懷揣文藝?yán)硐氲年愑繕O為注重理論研究的原因。

由于特殊的歷史背景和種種復(fù)雜的原因,新中國(guó)成立初期,“左”傾思潮在某些領(lǐng)域悄然滋長(zhǎng)并蔓延開(kāi)來(lái)。在意識(shí)形態(tài)方面的情況是,“機(jī)械反映論”高視闊步,“機(jī)械目的論”風(fēng)行一時(shí)。據(jù)文論家涂途回憶,在當(dāng)時(shí)的文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域中,“文藝為政治服務(wù)”的口號(hào)被簡(jiǎn)單化、片面化和庸俗化。當(dāng)時(shí)的某些文藝?yán)碚撆c批評(píng)文章,無(wú)視精神勞動(dòng)的復(fù)雜性和獨(dú)特性,把文藝創(chuàng)作等同于按圖索驥的“工藝性操作”,文藝作品這一貴在獨(dú)創(chuàng)的“精神個(gè)體性”形式,被單純當(dāng)作現(xiàn)實(shí)社會(huì)的“傳聲筒”。陳涌痛感這一錯(cuò)誤傾向?qū)δ贻p的社會(huì)主義文藝產(chǎn)生了消極影響。他立即著手撰寫(xiě)文章,大聲疾呼文藝的“真實(shí)性”和“藝術(shù)性”,試圖給逐漸發(fā)熱的錯(cuò)誤文藝思潮潑一瓢冷水。

然而,樹(shù)欲靜而風(fēng)不止,這股文藝思潮后來(lái)愈演愈烈。這種不良傾向讓陳涌深感焦慮。他在《為文學(xué)藝術(shù)的現(xiàn)實(shí)主義而斗爭(zhēng)的魯迅》一文中說(shuō),文學(xué)藝術(shù)不同于其他意識(shí)形態(tài)的特殊性在于它的“藝術(shù)真實(shí)性”,“沒(méi)有藝術(shù)真實(shí)性,便沒(méi)有了藝術(shù)生命。藝術(shù)的政治價(jià)值和社會(huì)價(jià)值都是不能離開(kāi)藝術(shù)的真實(shí)性而存在的”。“把藝術(shù)的真實(shí)性和藝術(shù)的教育作用分裂開(kāi)來(lái),其結(jié)果是藝術(shù)的政治教育作用,變成了在藝術(shù)的真實(shí)性之外附加上去的。這不但損害了藝術(shù)的真實(shí)性,而且這樣的做法,即使在政治教育的觀點(diǎn)看,也不能不是拙劣的。”(《陳涌紀(jì)念文集》)陳涌這一堅(jiān)持真理的正義行動(dòng),竟然被一些宗派主義思想嚴(yán)重的人所利用,成為將他打成“右派”的重要罪狀之一。

多年以后,陳涌念念不忘延安時(shí)期陳云同志強(qiáng)調(diào)政治學(xué)習(xí)的一次演講。陳云說(shuō),學(xué)習(xí)政治不僅對(duì)作品有好處,對(duì)作家為人處世也有好處,政治可以使人“放開(kāi)眼界,放大胸懷”,可以使人“去一些小氣,少一些感傷”。“做文藝工作的同志,應(yīng)該照實(shí)際辦事,說(shuō)老實(shí)話,聽(tīng)老實(shí)話,這對(duì)于同志、對(duì)于黨、對(duì)于整個(gè)新文藝運(yùn)動(dòng),都是有好處的,都是必要的。”陳涌在95歲高齡接受訪談時(shí)指出:馬克思主義學(xué)習(xí),“沒(méi)有畢業(yè),只有畢生”,無(wú)論我們干什么工作,都要“像陳云同志強(qiáng)調(diào)的那樣學(xué)習(xí)馬列主義,這是對(duì)我們思想影響最大的終身課題,更是我們共產(chǎn)黨人所奉行的根本信仰”。

辯證統(tǒng)一:歷史唯物主義與復(fù)雜文藝問(wèn)題

1978年召開(kāi)的十一屆三中全會(huì),標(biāo)志著中國(guó)人民進(jìn)入了改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的新時(shí)期。從此,當(dāng)代中國(guó)的政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、科技、教育、文化等方方面面都走向全面開(kāi)放。在各行各業(yè)逐步取得一系列舉世矚目成就的同時(shí),西方現(xiàn)當(dāng)代形形色色的文藝思想也如潮水般涌入,泥沙俱下。為此,陳涌旗幟鮮明地提出“建設(shè)中國(guó)化馬克思主義文藝?yán)碚摗钡闹鲝垼閳?jiān)持馬克思主義指導(dǎo)地位、豐富馬克思主義文論內(nèi)涵付出了大量心血與汗水。誠(chéng)如劉文斌教授所說(shuō),陳涌憑借他堅(jiān)實(shí)的馬克思主義理論功底和對(duì)中外文藝發(fā)展史的深刻了解,對(duì)文藝與政治、藝術(shù)與生活、藝術(shù)的主體與客體、作家的世界觀與創(chuàng)作、現(xiàn)實(shí)主義與反映論、文藝中的人性與階級(jí)性、藝術(shù)創(chuàng)作中的理性與非理性、歷史唯物主義與文藝學(xué)方法論等重大理論難題,進(jìn)行了細(xì)致而深入的探索,提出了許多深刻而獨(dú)到的見(jiàn)解,為建設(shè)中國(guó)化的馬克思主義文藝?yán)碚撟鞒隽私艹鲐暙I(xiàn)。(劉文斌:《中國(guó)新時(shí)期文藝?yán)碚摷已芯俊罚?/p>

改革開(kāi)放初期,由于部分人對(duì)“以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心”的片面理解,社會(huì)上出現(xiàn)了“搞導(dǎo)彈的不如賣茶葉蛋的”“腦體倒掛”等不正常現(xiàn)象,拜金主義甚囂塵上。這類現(xiàn)象在文藝?yán)碚擃I(lǐng)域尤為嚴(yán)重。不少“新潮”觀點(diǎn)認(rèn)為,文學(xué)理論中的“黨性”“階級(jí)性”“人民性”“意識(shí)形態(tài)性”等概念都只涉及文藝“外部規(guī)律”,真正的文學(xué)研究要探索“內(nèi)部規(guī)律”“回到文學(xué)自身”,文學(xué)研究必須“向內(nèi)轉(zhuǎn)”。與此同時(shí),要求指導(dǎo)思想“多元化”,提出馬列主義“過(guò)時(shí)論”,認(rèn)為毛澤東文藝思想只是“戰(zhàn)時(shí)的文藝政策”等言論大行其道。有人甚至要求對(duì)既有文論體系“實(shí)行整體性的推倒重建”!面對(duì)種種氣勢(shì)洶洶地貶損馬克思主義的“新潮理論”,陳涌旗幟鮮明地指出:“馬克思主義在文藝上的指導(dǎo)作用,也和它在中國(guó)的整個(gè)政治生活、思想生活中的指導(dǎo)地位一樣,是確定了的,擺好了的,沒(méi)有馬克思主義便沒(méi)有社會(huì)主義,也沒(méi)有社會(huì)主義的文藝。”(陳涌:《在新時(shí)期面前》)

在陳涌看來(lái),馬克思主義文論是以迄今最先進(jìn)的哲學(xué)為理論基礎(chǔ)的科學(xué)。“那種將馬克思主義所揭示的關(guān)于文學(xué)與政治、文學(xué)與社會(huì)生活、作家的世界觀與創(chuàng)作方法等一系列重要的美學(xué)原則說(shuō)成是‘外部規(guī)律’,在理論上是不能成立的,在實(shí)踐上也會(huì)帶來(lái)有害后果。”“它正是為那種對(duì)藝術(shù)創(chuàng)造拋棄思想要求的文藝批評(píng)提供理論根據(jù)。”“如果一定要問(wèn)歷史唯物主義所闡明的普遍規(guī)律對(duì)文藝來(lái)說(shuō)是外部規(guī)律還是內(nèi)部規(guī)律,那只能說(shuō),這是最深刻、最普遍的內(nèi)部規(guī)律。”陳涌還結(jié)合魯迅研究的經(jīng)驗(yàn),有力駁斥了“馬克思主義過(guò)時(shí)論”。他說(shuō):“在魯迅創(chuàng)作和活動(dòng)的最后十年,突出地顯示出馬克思主義在一個(gè)天才作家身上的意義和作用,突出地顯示出馬克思主義無(wú)限的生命力。”作為馬克思主義文論的忠誠(chéng)衛(wèi)士,陳涌以一種舍我其誰(shuí)的使命擔(dān)當(dāng),數(shù)十年如一日?qǐng)?jiān)守當(dāng)代文藝的前沿陣地。面對(duì)形形色色的理論現(xiàn)象和文化思潮,他堅(jiān)信“只有馬克思主義歷史唯物主義才能解決一切復(fù)雜文藝問(wèn)題”。陳涌認(rèn)為,馬克思主義不是共產(chǎn)黨強(qiáng)加于人的教條,在文藝研究過(guò)程中,我們的理論家與批評(píng)家之所以要堅(jiān)持馬克思主義的指導(dǎo)地位,并不是因?yàn)橐白衩奔窗凑請(qǐng)?zhí)政黨的意愿進(jìn)行創(chuàng)作與批評(píng),而是因?yàn)轳R克思主義是被歷史實(shí)踐反復(fù)證明了的真理,而共產(chǎn)黨以馬克思主義作為指導(dǎo)思想的理論基礎(chǔ),其根本原因也正在于此。

對(duì)于馬克思主義文藝思想“被排斥,被丑化,被邊緣化”的現(xiàn)象,陳涌深感痛惜。為此,他提倡重讀經(jīng)典文本,力圖弄清楚“馬克思主義本來(lái)是怎么說(shuō)的,而現(xiàn)在那些批判馬克思主義的人又是怎么說(shuō)的,二者到底是不是一回事”。通過(guò)精讀經(jīng)典真正領(lǐng)會(huì)馬克思主義的精神實(shí)質(zhì),并將馬克思主義理論應(yīng)用到中國(guó)文藝的具體實(shí)踐之中。總之,必須以堅(jiān)持真理、實(shí)事求是的態(tài)度和立場(chǎng),努力學(xué)習(xí)和深入研究馬克思主義,不斷豐富和發(fā)展馬克思主義文藝?yán)碚摰膬?nèi)涵。

那么,我們究竟應(yīng)該如何豐富和發(fā)展馬克思主義文藝?yán)碚摰膬?nèi)涵呢?陳涌認(rèn)為,解決問(wèn)題的根本途徑就是堅(jiān)持“理論聯(lián)系實(shí)際”,就是要“總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)”,既要總結(jié)本國(guó)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),也要總結(jié)世界文學(xué)經(jīng)驗(yàn),特別是要總結(jié)世界社會(huì)主義文學(xué)的經(jīng)驗(yàn)。他反對(duì)“把主要希望建立在學(xué)習(xí)西方現(xiàn)代文論上邊”,但他同時(shí)強(qiáng)調(diào)“我們不應(yīng)該簡(jiǎn)單地反對(duì)學(xué)習(xí)西方現(xiàn)代文論,過(guò)去曾經(jīng)采取簡(jiǎn)單的排斥的態(tài)度,并不妥當(dāng)”。他以弗洛伊德為例,評(píng)價(jià)說(shuō):“弗洛伊德的‘泛性論’是非常荒謬的,他的問(wèn)題正在于把事情的部分、片段作了無(wú)限的夸大,如果不是這樣無(wú)限主觀的夸大,而是實(shí)事求是地在一定的范圍內(nèi)應(yīng)用,那么他的學(xué)說(shuō)是有可取之處的。他的潛意識(shí)的學(xué)說(shuō),他的‘夢(mèng)是一種受壓抑愿望經(jīng)過(guò)改裝的達(dá)成’的學(xué)說(shuō),豐富和加深了我們對(duì)人的心理世界的理解,從而也擴(kuò)大了辯證唯物主義認(rèn)識(shí)論的知識(shí)領(lǐng)域。”(陳涌:《在新時(shí)期面前》)

誠(chéng)如陳涌所言,西方現(xiàn)代文論就其總體而言存在著明顯的局限性,但其中亦不乏某些可資借鑒的“真理的顆粒”。這就需要對(duì)這些文論思想給予具體的、恰如其分的評(píng)價(jià)。正如劉文斌所指出的,陳涌關(guān)于西方文論的研究與批評(píng),如他對(duì)潛意識(shí)、直覺(jué)以及意識(shí)流、荒誕派等的議論,“今天看來(lái)似乎很平常,算不了什么,但在它們提出的當(dāng)時(shí),卻需要具有理論家的勇氣。特別是這些論斷出自一位老一輩馬克思主義文藝?yán)碚摷夜P下,在當(dāng)時(shí)的文壇上,曾經(jīng)起到過(guò)振聾發(fā)聵、指點(diǎn)迷津的作用”。(劉文斌:《中國(guó)新時(shí)期文藝?yán)碚摷已芯俊罚?/p>

陳涌作為一位從延安時(shí)代成長(zhǎng)起來(lái)的老一輩文藝?yán)碚摷液团u(píng)家,盡管生前著述發(fā)表數(shù)量并不算太多,但他的每一篇文章都體現(xiàn)出一個(gè)馬克思主義文論家應(yīng)有的歷史使命和時(shí)代擔(dān)當(dāng),特別是其按照歷史唯物主義觀點(diǎn)解決復(fù)雜文藝問(wèn)題的方法,對(duì)當(dāng)下文藝?yán)碚撆c批評(píng)具有極為重要的借鑒作用和啟示意義。

“小河情懷”:淡泊名利的馬克思主義文藝戰(zhàn)士

眾所周知,一個(gè)作家的筆名往往是其志向或情懷的寄托。陳涌同志原名楊熹中,他給自己取“陳涌”這么個(gè)筆名究竟有何寓意,曾經(jīng)有不少人問(wèn)過(guò)這個(gè)問(wèn)題,但筆者在為人淡泊、為文嚴(yán)謹(jǐn)?shù)年愑恐鲋校冀K沒(méi)有找到確切答案。不僅如此,我們還注意到,即便是和陳涌共事多年的朋友,在談?wù)摗瓣愑俊边@個(gè)筆名時(shí),也往往語(yǔ)焉不詳,似乎也未能找到可靠的書(shū)面出處。根據(jù)一些懷念陳涌的文章看,“陳涌”這個(gè)筆名的來(lái)由,比較流行的說(shuō)法至少有如下兩種:一種說(shuō)法是,陳涌出生于廣東南海的一個(gè)叫“陳涌”的村子,南海方言中“涌”是“小河”的意思。陳涌感恩故鄉(xiāng)故土,故以村名為筆名。另一種說(shuō)法是,“陳”為其母姓,“涌”在南海方言中是“小河”的意思,“陳涌”即“依偎家鄉(xiāng)的小河”。這兩種說(shuō)法孰是孰非似乎并不重要,重要的是陳涌想以此寄托其“不忘初心”“不失根本”的志向,我們傾向于這么理解陳涌筆名的深刻含義。因?yàn)殛愑拷K其一生,謙虛謹(jǐn)慎,淡泊名利,任憑時(shí)代風(fēng)云變幻,始終堅(jiān)守清流本色,這種“小河情懷”或可作為陳涌精神品格的寫(xiě)照。

《文藝?yán)碚撆c批評(píng)》雜志社的一位退休編審回憶說(shuō),1986年雜志社請(qǐng)時(shí)年67歲的陳涌重出江湖,因?yàn)樗潜娙搜劾锏摹耙豢么髽?shù)”。而人們發(fā)現(xiàn),經(jīng)過(guò)二十多年摸爬滾打,陳涌實(shí)際上始終把自己當(dāng)成“一棵野草”。“無(wú)論是政治品質(zhì)、理論操守、工作作風(fēng),還是生活細(xì)節(jié)上,都是如此。為了辦好我們這本刊物,他任勞任怨,不計(jì)報(bào)酬,不圖虛名;為了帶好我們這一批后學(xué),他嘔心瀝血,不辭勞苦,不厭其煩。”魯迅說(shuō)過(guò):“只要能培一朵花,就不妨做做會(huì)朽的腐草。”魯迅這種“甘做腐草”的精神,在陳涌身上有著突出表現(xiàn)。

據(jù)李文瑞回憶,陳涌在甘肅師范大學(xué)(今西北師范大學(xué))工作了17年,大家親身感受到“他是一位德高望重的教授,青年教師尊敬愛(ài)戴的良師益友,他忠于職守,公私分明,堅(jiān)持原則,處事沉著嚴(yán)謹(jǐn),耐心細(xì)致,勤勤懇懇,任勞任怨;為人謙虛隨和,以心換心,不唱高調(diào),不擺架子,不耍花腔,因而贏得大家一致好評(píng)”。在一次為青年教師講授治學(xué)經(jīng)驗(yàn)和方法的專題報(bào)告會(huì)上,陳涌提出,做學(xué)問(wèn)要像農(nóng)民種田一樣,經(jīng)常做到“水土保持”。所謂“水土保持”,一是要對(duì)既有知識(shí)不斷思考,溫故而知新;二是要“有的放矢”,將知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中去。在此過(guò)程中,要做到幾個(gè)“統(tǒng)一”:馬克思主義者與文藝?yán)碚摷业慕y(tǒng)一;戰(zhàn)士與學(xué)者的統(tǒng)一;做人與作文的統(tǒng)一;黨性與人民性的統(tǒng)一;戰(zhàn)斗性與科學(xué)性的統(tǒng)一;現(xiàn)實(shí)與歷史的統(tǒng)一;理論與實(shí)踐的統(tǒng)一;批評(píng)與鑒賞的統(tǒng)一。這幾個(gè)“統(tǒng)一”是陳涌對(duì)治學(xué)經(jīng)驗(yàn)的高度概括和總結(jié),后來(lái)被文藝界稱為“陳涌風(fēng)范”。

寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來(lái)。“陳涌風(fēng)范”的建立,與其萬(wàn)涓成水、奔流不息的“小河情懷”分不開(kāi)。陳涌有句擲地有聲的名言:馬克思主義學(xué)習(xí),“沒(méi)有畢業(yè),只有畢生”!即使在生病或受傷期間,他也從沒(méi)有一天停止過(guò)學(xué)習(xí)。即便下放改造,他也總能見(jiàn)縫插針地閱讀和思考。甘肅的朋友至今還記得他燒鍋爐時(shí)勤奮讀書(shū)的身影。一位友人在回憶陳涌的文章中說(shuō):“每次去他蟄居的小屋造訪,他都在苦讀,床上扣滿了翻開(kāi)的書(shū),從古希臘到馬克思,從陳老蓮水滸葉子到提香、拉斐爾的作品影印件,他談起建筑雕刻藝術(shù)來(lái),更是如數(shù)家珍。”

陳涌身為高級(jí)知識(shí)分子和副部級(jí)干部,按國(guó)家規(guī)定應(yīng)該享受比較高的待遇,但他不管是到機(jī)關(guān)上班還是到市內(nèi)參加學(xué)術(shù)活動(dòng),從不向單位要車。他常常提著陳舊的小書(shū)包,乘坐地鐵或擠公共汽車。有一次,他在擠公共汽車時(shí)摔壞了胳膊,同事勸他要車,他卻說(shuō)坐公交能更好地體驗(yàn)普通百姓的生活。陳涌生活十分簡(jiǎn)樸,從不講究吃穿,頗有些“惡衣惡食詩(shī)更好,非佛非仙人出奇”的名士風(fēng)范。1979年,陳涌剛到中央書(shū)記處政策研究室工作時(shí),門衛(wèi)誤以為他走錯(cuò)了,拒其入內(nèi)。出示工作證后,他又被誤認(rèn)為是鍋爐工。還有一次,陳涌在上海出差時(shí)問(wèn)路,對(duì)方指完路走開(kāi)后,又特意回來(lái)向他做了許多額外交代。原來(lái),好心的指路人生怕這位看上去“目不識(shí)丁”的老漢再次迷路。陳涌對(duì)這類誤解從來(lái)不以為意,反倒以自己被視為普通勞動(dòng)者而驕傲。

在陳涌深情懷念周立波同志的文章《我的悼念》中,他講述了一個(gè)發(fā)人深省的故事。1951年,周立波的《暴風(fēng)驟雨》獲斯大林文學(xué)獎(jiǎng)。當(dāng)有人抱來(lái)一大捆人民幣的獎(jiǎng)金時(shí),周立波好像犯了什么錯(cuò)誤似的,表現(xiàn)得心慌意亂、不知所措。人們很快聽(tīng)說(shuō),周立波把獎(jiǎng)金捐獻(xiàn)給作協(xié)的托兒所了。陳涌感嘆說(shuō),這就是周立波,多么單純,多么淳樸!那些有點(diǎn)貢獻(xiàn)就想搞特權(quán)的人,怎么能與這樣的人相提并論呢?在陳涌眼里,他的這位周老師“始終是一個(gè)忠于革命文學(xué)事業(yè)的作家,他絕沒(méi)有把自己在文學(xué)上的成就和社會(huì)聲譽(yù)當(dāng)做謀私利的資本,他沒(méi)有受到過(guò)所謂‘學(xué)而優(yōu)則仕’一類思想的沾染,甘愿和普通老百姓一起同甘共苦,這就使他始終保持著飽滿的創(chuàng)作熱情和生氣勃勃的創(chuàng)造力”。(《陳涌紀(jì)念文集》)陳涌這樣評(píng)價(jià)周立波可謂恰如其分。其實(shí),用這段話來(lái)評(píng)論陳涌本人,也同樣恰如其分。

(作者系中國(guó)社會(huì)科學(xué)院創(chuàng)新工程首席研究員、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所研究員)