在青島,“紅燭光”里的聞一多

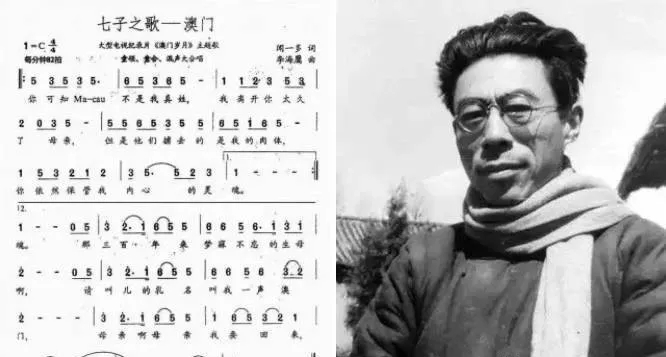

1999年澳門回歸祖國之際,一曲《七子之歌·澳門》唱響兩岸。隨之,詞作者聞一多先生以及他的“紅燭”精神,也從塵封的歷史中逐漸清晰起來。

聞一多先生原名聞家驊,1899年11月誕生于湖北省浠水縣一個書香門第;1912年考入清華大學;1919年開始新詩創(chuàng)作;1922年入讀芝加哥美術學院和科羅拉多大學美術系;1923年出版反帝愛國主義與唯美主義相結合的詩集《紅燭》;1925年離美返國,創(chuàng)作《七子之歌》《我是中國人》等愛國名篇;1928年任國立武漢大學文學院院長兼中文系主任;1930年來青。

正是在青島這片紅瓦綠樹點綴的山海間,集詩人、學者和民主戰(zhàn)士于一身的聞一多先生,完成了人生的第一個轉(zhuǎn)變——從詩人到學者。

一、對青島的情,含蓄卻又難以自抑

1930年以前,在聞一多的心里,青島可能只是“五四”時期愛國吶喊口號中的一個地名,他不會想到有一天,自己會在這片土地上生活工作,對這片土地奉獻出一腔熱情。

聞一多與青島的結緣,可以說是與多年舊交——國立青島大學首任校長楊振聲的一段續(xù)緣。那年夏天,因?qū)W術新舊矛盾而憤然辭職于國立武漢大學的聞一多,到上海尋找新的工作。恰好被籌建國立青島大學而四處延攬人才的楊振聲聞知,便專程來上海邀請他和梁實秋先生。為消除他們對青島的陌生感,楊振聲提出“先嘗后買”的方式:“上海不是居住的地方,講風景環(huán)境,青島是全國第一,二位不妨前去游覽一次。如果中意,就留在那里執(zhí)教,如不滿意,決不勉強。”

有感于楊振聲的誠意,以及實地考察后對青島的美好印象,聞一多和梁實秋一言而決,在楊振聲所設的宴席上,暢快地接受了青島大學的聘書。據(jù)聞一多的長孫聞黎明在一次采訪中說,其實當時,聞一多還面臨另一個選擇,那就是回母校清華大學。1932年,清華大學設立一個新的教授崗位,叫“研究教授”,主要是想鼓勵學術研究,擔任這個職務的不用講課,可以專心致志地進行學術研究,并且地位、待遇在普通教授之上。聞一多是第一批被聘請擔任“研究教授”者之一,但他放棄了這個機會,可見楊振聲和青島,給了他多么巨大的吸引力!

1930年9月21日,國立青島大學正式成立,聞一多被聘為文學院院長兼中文系主任,主講《中國文學史》《唐詩》《文學名著選讀》三門課程,并給外文系開設《英詩入門》。他所授的《唐詩》課,推崇杜甫和孟郊,《英詩入門》則喜歡講雪萊、拜倫、華茲華斯等詩人作品。

當年聞一多先生身材瘦削,喜歡穿著長衫、布鞋,戴黑邊眼鏡,嘴里叼著大煙斗,頭發(fā)較為凌亂,渾身發(fā)散著詩人的風度和學者的才華。且他授課既嚴謹又富有創(chuàng)見,既能講唐詩又會說英文,課堂上充滿激情,經(jīng)常用緩慢而低沉的朗誦,把學生帶到詩歌所表達的世界里,讓學生陶醉而折服,很快便贏得了青年學生的普遍信賴和尊敬。據(jù)說有一次他教《楚辭》時,身著黑色長袍進入教室,慢慢地掏出煙盒問學生:“在座的哪位吸?”學生不接話,他就自己叼上一支,然后邊敲桌子邊和著節(jié)拍唱道:“痛飲酒,熟讀《離騷》,方為真名士。”然后開始講《楚辭》。

初到青島,聞一多全家賃住在學校對面的大學路,因房子在樓下一層,光線昏暗,不盡人意,很快便搬到了匯泉灣離海水浴場不遠的文登路。在這里,一出家門就是海灘,漲潮時海水距門口不及二丈,他每夜都可以枕著濤聲入眠,對海便產(chǎn)生了別樣的情感。夏季來臨,聞一多經(jīng)常全家或去沙灘曬太陽,或去海濱公園參觀水族館,或去棧橋欣賞大海的遼遠,海給予了他無盡的詩意與樂趣。因此,他為學生上的第一堂寫作課,便命題為《海》。

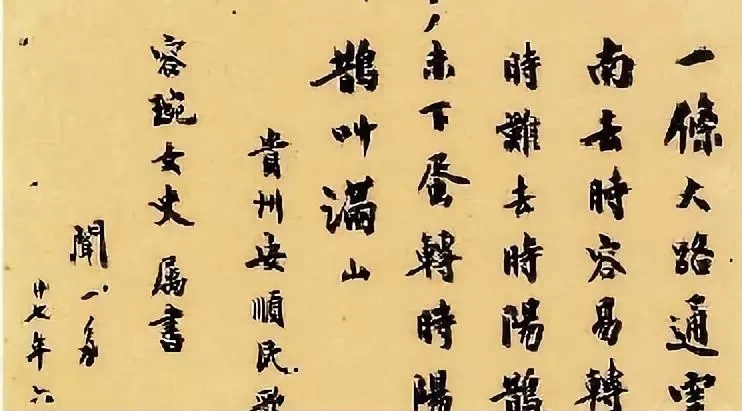

也因此,他留下了一生中惟一一篇寫景抒情散文《青島》:“海船快到膠州灣時,遠遠望見一點青,在萬頃的巨濤中浮沉;在右邊嶗山無數(shù)柱奇挺的怪峰,會使你忽然想起多少神仙的故事。進灣,先看見小青島。就是先前浮沉在巨浪中的青點,離它幾里遠就是山東半島最東的半島——青島。……在晚上憑欄望見海灣里千萬只帆船的桅桿,遠近一盞盞明滅的紅綠燈漂在浮標上,那是海上的星辰。沿海岸處有許多伸長的山角,黃昏時潮水一卷一卷來,在沙灘上飛轉(zhuǎn),濺起白浪花,又退回去,不厭倦的呼嘯。天空中海鷗逐向漁舟飛,有時間在海水中的大巖石上,聽那巨浪撞擊著巖石激起一兩丈高的水花。那兒再有伸出海面的棧橋,卻站著望天上的云,海天的云彩永遠是清澄無比的,夕陽快下山,西邊浮起幾道鮮麗耀眼的光,在別處你永遠看不見的。……到夏季來,青島幾乎是天堂了。……”他把對青島含蓄而難以自抑的深情,濃縮到了詩一樣的字里行間。

因去學校必經(jīng)梁實秋在魚山路的住所,兩人便每天結伴而行——蜿蜒的山路上,兩位策杖而行的瀟灑學者,這詩意的畫面成為后來眾多描寫聞一多與梁實秋在青島生活的一個唯美的片段。

在匯泉灣住了不到一年,妻子臨產(chǎn),聞一多便把家眷送回湖北老家,只身住到了校舍東北角,原為德國人所建俾斯麥兵營建筑群所屬的一座二層小樓里。當時是學校的第八宿舍,現(xiàn)已被稱之“一多樓”。始建于1903年的“一多樓”以新羅馬為基調(diào),紅瓦黃墻,磚石結構,有地下室和閣樓,建筑面積約607平方米,現(xiàn)為青島市文物保護單位和山東省歷史優(yōu)秀建筑。1984年,樓前立起聞一多紀念雕像,碑文由當年的得意弟子藏克家撰文并書寫:“ 杰出的詩人、學者、人民英烈聞一多先生,1930年受聘于國立青島大學。……瞻望舊居,回憶先生當年居于斯工作于斯,懷念之情曷可遏止?立庭院以石,以為永念。俾來瞻仰之中外人士,緬懷先生高風亮節(jié)而又所取法焉。”

二、對詩學的情,執(zhí)著卻又煞費苦心

聞一多所學的專業(yè)是美術,以新詩創(chuàng)作聞名,卻從事著中國古典文學教學,為了更好地教學,同時也出于對中國傳統(tǒng)文化的摯愛之情,沒有了家室之累的聞一多,開始全身心地投入到對《詩經(jīng)》《楚辭》和《全唐詩》的研究考證工作。

說“全身心”其實毫不夸張,他幾乎到了“如癡”的地步,常常頭發(fā)好幾天顧不上梳洗,也無暇外出購買生活日用品,有次鞋子穿破了,居然借了廚師的鞋來先穿,然后請廚師代買一雙千層底布鞋。除了上課他極少下樓,以至于被教師和學生們稱呼為“樓上先生”。他的書案上,有出自《紅燭》里的八字座右銘:“莫問收獲,但問耕耘。”梁實秋曾這樣描述聞一多的這段生活:“我有時到他宿舍去看他,他的書房中參考圖書不能用‘琳瑯滿目’四字來形容,也不能說是‘獺祭魚’,因為那凌亂的情形使人有如入廢墟之感。他屋里最好的一把椅子,是一把老樹根雕刻成的太師椅,我去了之后,他要把這椅上的書搬開,我才能有一個位子。”

當時國內(nèi)著名古代文學研究專家游國恩住在樓下,聞一多常常和他聚在一起,對《詩經(jīng)》和國學進行探討。在聞一多之前,研究《詩經(jīng)》多用音韻訓詁的方法,而他將中國傳統(tǒng)的考據(jù)校勘之學與西方現(xiàn)代弗洛伊德精神分析法和文化人類學的方法熔為一爐,使得許多觀點與傳統(tǒng)的注經(jīng)結論截然不同,更符合中國文化源頭時代人的心態(tài)變化。在研究《詩經(jīng)》的過程中,被記錄在案的典故很多,其中較為典型的是《詩經(jīng)·周南·芣苡》。“芣苡”即車前草,這首詩過去一直被解釋為勞動時所唱的歌。聞一多卻想,車前草是一種特別普通的植物,生得又不出眾,為什么要歌唱它呢?后來,他用現(xiàn)代社會學理論做出了合理的解釋:車前草是多籽植物,因為上古時代女性最大的責任就是傳宗接代,勞動時唱它,實際上是表達了女人多孩子的意思。另外《詩經(jīng)》中還有一篇《新臺》,過去一直認為詩中的“鴻”就是大鳥,詩的意思說是打魚的人,捕到一只大鳥。但是,聞一多把這首詩的每一個字讀懂后,覺得有些說不通。因為詩的最后,說打魚人捕到這只“鴻”后,不僅沒有高興,反而非常掃興。于是,他試圖用音韻學方法,對這首詩重新考察,發(fā)現(xiàn)“鴻”是“苦隆”的切音,而“苦隆”是蛤蟆的別名。因而全詩的表現(xiàn)的情節(jié)是,打魚者本想捕到一條大魚,卻捕到一只蛤蟆,所以特別掃興。接著,他又運用社會學方法,認為這首詩的原意是,女子本來想找一個英俊的男青年,沒想到找到的竟是一個像蛤蟆一樣的老頭子。

他將在青島的研究成果收入《匡齋尺牘》一書,郭沫若讀后曾經(jīng)稱贊說:“他那眼光的犀利,考察的賅博,立說的新穎而翔實,不僅是前無古人,恐怕還要后無來者的。”

臧克家在《我的先生聞一多》中回憶說:“這時候,他正在致力于唐詩,長方大本子一個又一個,每一個上,寫得密密行行,看了叫人吃驚。關于杜甫的一大本,連他的朋友也持筆劃列成了目錄,題名《杜甫交游錄》。”當然,這樣的執(zhí)著與付出是不可能沒有收獲的。在古代神話、《楚辭》、《詩經(jīng)》、漢樂府詩、唐詩、古文字等諸多領域,他的研究成果都有著獨特的地位,對中國現(xiàn)代學術思想研究有著巨大的貢獻。期間,他完成了《唐詩大系》《全唐詩匯補》《全唐詩辨證》《全唐詩校勘記》《全唐詩人小傳》《唐文學年表》《唐風樓捃錄》《唐詩要略》以及《詩經(jīng)新義》《詩經(jīng)通義》《風詩類鈔》《詩風辯體》《詩經(jīng)詞類》等各類著作計有近20部,并開始了對《楚辭》的研究。單《全唐詩人小傳》就分為9冊,60余萬字,收集了唐代406位詩人的材料,其中部分編成傳記,其余多為分門別類摘錄的原始資料。離開青島后他還寫了大量關于唐詩的論著,都是以這時的研究為根基的。朱自清這樣評價他對唐詩的研究成果:“不但將欣賞和考據(jù)融化得恰到好處,并且創(chuàng)造出一種詩樣精粹的風格,讀起來句句耐人尋味。”

雖然致力于國學的研究,但聞一多始終關注著新詩的發(fā)展。1931年1月20日《詩刊》創(chuàng)刊號上,他的長詩《奇跡》被徐志摩譽為“三年不鳴,一鳴驚人”,這是他在青島的惟一詩作,他本人也對《奇跡》評價頗高:“我已證明了這點靈機雖荒了許久沒有運用,但還沒有生銹。寫完了這首,不用說,還想寫。說不定第二個‘叫春'的時期快到了。”同時,他還對學生的詩歌創(chuàng)作鼎力支持:向《新月》推薦學生的詩作;陳夢家、方瑋德的詩集《悔與回》問世時他欣喜若狂;臧克家第一本詩集《烙印》的出版,他慷慨資助并為之寫序。

三、對于青大的情,率直卻又一波三折

1930年到來,1932年離開,聞一多在青島大學只有兩年,但他對青島大學的情,卻是剪不斷理還亂的。

作為青島大學文學院院長兼中文系主任,聞一多網(wǎng)羅了方令孺、游國恩、丁山、姜叔明、張煦、譚戒甫等一批年富力強的專家、學者,壯大了青島大學中國文學系的師資力量。而他與學生“二家”——臧克家和陳夢家之間,流傳的典故也是特別多。聞一多經(jīng)常對客人說:“我左有夢家,右有克家。”得意之情不經(jīng)意間溢于言表。

1930年秋,就讀于青島大學英文系的臧克家想轉(zhuǎn)考中文系。當年的國文考試有兩道試題,其中之一是《雜感》。臧克家的《雜感》是一首三行短詩:“人生永遠追逐著幻光,但誰把幻光看作幻光,誰便沉入了無底的苦海”。聞一多讀后感覺飽含哲理,判了98分。就因為聞一多給出的接近滿分的國文成績,臧克家的數(shù)學雖然考了零分,但仍順利進入了青島大學中文系,后來成為一名著名詩人。而且,聞一多并沒有將臧克家看作自己的學生,而是視作好友。于是,臧克家便成了聞一多家的常客。臧克家曾在文章里描述道:“一開始讀詩,空氣便不同了,他馬上從一個學者變成了一個詩人。我吸著他遞給我的紅錫包(他總是吸紅錫包香煙),他嘴上也有一支,我們這時不是師生,我們這時也仿佛不再是在一個房間里了。”臧克家最早發(fā)表的詩作《洋車夫》《失眠》就是聞一多拿去推薦的。在聞一多的耐心指導提攜下,臧克家很快在文壇脫穎而出,1933年出版的《烙印》更是一時洛陽紙貴。臧克家曾感激地說過:“沒有聞一多先生,就沒有我的今天。” 而聞一多也曾寫信給臧克家說:“古人說,人生得一知己可以無憾,我在青大交了你這樣一個朋友,也就很滿意了。”

聞一多對學生陳夢家的才氣也非常賞識。為了解決他的生計問題,同時又可以安心做學問,聞一多讓他來做助教。但聞一多絕然沒有想到,這也給人留下了話柄兒。

這兩年時光里,三次學潮的風波也讓聞一多對青島大學經(jīng)歷著情感世界中的一波三折。

第一次學潮出現(xiàn)青島大學剛剛成立時,部分學生因為牽扯是用假文憑或者不被承認的文憑考進來的,于是學校張貼了這些學生的名單,讓他們離開學校。但是,這一決定遭到了多數(shù)學生的反對,是因為公布的名單有120人之多,占全校學生的一半以上,且還有些人認為,既然能考進來,就說明有這個能力,就不應該讓他們退出學校。后來,學校堅持自己的立場,反對的學生開始罷課,并與上課的同學發(fā)生沖突,導致有人電話報警,警察到校鎮(zhèn)壓。由于作為校務會議的主要成員的聞一多始終站在校方一邊,便有學生造謠是聞一多報警,從而使聞一多與學生間有了隔閡,并成為他后來被驅(qū)逐的原因之一。

第二次學潮發(fā)生在“九一八”事變后。血氣方剛的青島大學學生受全國抗日風潮的影響,也組織成立了反日救國會。為了南下請愿,179名學生臥在鐵軌上,要求火車運送他們,造成秩序混亂。學校雖然同情學生的愛國之舉,但必須執(zhí)行當時教育部下令各校阻止學生前往的指令,于是又與學生發(fā)生矛盾,聞一多在校務會上抱著“揮淚斬馬謖,不得不爾”的心情,主張開除帶頭的學生,梁實秋也表示贊成。雖然學校最后只是給這些學生“記過”處分,但學生們對聞一多和梁實秋懷恨在心。

第三次學潮發(fā)生在1932年春季。根據(jù)教育部相關規(guī)定,青島大學出臺了新的《大學學則》,規(guī)定“學生全學程有三種不及格或必修學程兩種不及格者令其退學。”學生們認為,學校目的是阻止學生從事愛國運動,于是群起反對。他們組織“非常學生自治會”,罷課抵制考試,聞一多、梁實秋兩人堅持如期進行考試,并開除了九名“非常學生自治會”常委的學籍。此舉使聞一多、梁實秋頓時成為全校學生的“公敵”。在學生自治會發(fā)出《驅(qū)聞宣言》里,說聞一多糾集新月派霸占學校領導權,過去迫害青年學生,這次又要對學生施加暴力,是法西斯分子。學生們貼出“驅(qū)逐不學無術的聞一多”“聞一多是準法西斯蒂”的標語。還有人在黑板上畫了一只烏龜和一只兔子,寫著:聞一多與梁實秋。聞一多指著黑板上的烏龜和兔子問梁實秋:“哪一只是我?”梁實秋答:“任你選擇!”因聞一多在課堂上有“呵呵”的口頭語,還有學生寫道:聞一多,聞一多,你一個月拿四百多,一堂課五十分鐘,禁得住你呵幾呵?

第三次學潮影響巨大,教育部決定解散學校,重新成立國立山東大學。因楊振聲已辭職,教育部成立了新的領導班子,聞一多雖然還是這個班子的成員之一,但經(jīng)歷了三次學潮,他已經(jīng)滿腹委屈且心灰意冷了,決定離開這個是非之地。而且,清華大學兩年前給他的“研究教授”聘任書依然有效,于是,他最終離開了心目中“幾乎是天堂”的青島,返回闊別整整十年的母校清華大學。

雖然在三次學潮中,聞一多不被一些學生理解,但是,他率直的真性情,始終是不曾更改的。曾有一位青大的學生被日本人無理毆打,政府當局不僅不敢給予日本人處分,反而關押了這名學生。聞聽此訊,聞一多挺身而出,激呼道:“中國,中國,你真的亡了嗎?” 在聞一多和學生們的強烈抗議下,在學校的交涉下,警方被迫釋放了關押的學生。

聞一多先生寫下《紅燭》,自己也給世人留下了“紅燭”精神。他用“莫問收獲,但問耕耘”來詮釋了生命的莊嚴。在青島,他的“紅燭”光影永遠閃耀著,而且將一代又一代后人前行的路,照亮……