孫惠芬:我為什么會寫一部童書?

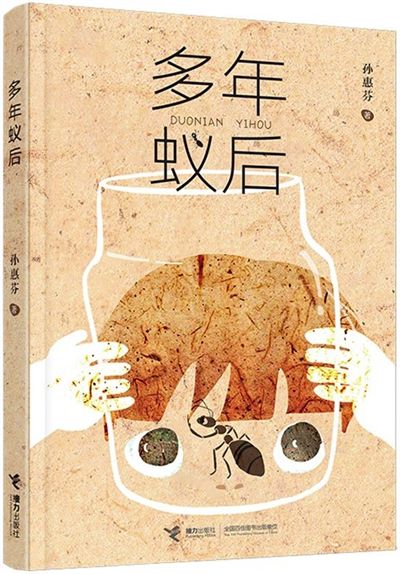

《多年蟻后》孫惠芬著/接力出版社2021年7月版/35.00元

來北京開研討會的前一晚,孫惠芬收拾行李,想帶兩件厚外套。丈夫提醒她,外套要薄一點。“萬一人家批評你,你滿頭是汗,多不好。”于是,孫惠芬把薄外套塞進了行李箱。她不是畏懼批評,只是缺乏自信。“作為一個寫作者,我永遠在寫作那一刻自信。”同時,她也承認,一旦作品寫完,“把門打開”以后,不自信的心理就開始浮現(xiàn)。

這位以“歇馬山莊”作為地標的成人文學作家,曾以《歇馬山莊的兩個女人》斬獲第三屆魯迅文學獎。60歲這一年,孫惠芬推出了新作《多年蟻后》,這是她首部兒童文學作品。為什么要寫一部童書?在孫惠芬的敘述中,這個故事是偶然來的——在準備下一部長篇時,意外插入的一筆。然而,一旦把時間線拉長,會得出相反的結論。

以另一種方式重回生命

多年以后,面對記者手邊的《多年蟻后》,孫惠芬回想起確信自己能成為作家的那個遙遠的下午。1997年,她正在寫《歇馬山莊》,寫到20萬字的時候,她突然清晰地感受到了那一刻——作為一名作家,自己能“站起來了”。那時,她正好參加全國青年作家會,在會上認識了出版人白冰。當時白冰在作家出版社,孫惠芬講起自己正在寫一部長篇。他說:“好好好,寫完拿給我看。”書寫完了,白冰也調走了,《歇馬山莊》后在人民文學出版社出版。

幾年前,也是在一次會上,孫惠芬再次遇到白冰。這時白冰已經(jīng)是接力出版社總編輯,他對孫惠芬說:“你寫了那么多年,能不能給孩子寫點東西?”孫惠芬從沒想過寫童書,她沒有直接拒絕,而是說:“我不一定能寫得了,得看看有沒有感覺。”后來,白冰給孫惠芬寄了一箱子童書。拆開紙箱,孫惠芬挨個打開看,一本也看不進去。“我的生命里就沒有(童書)”,她無法進入童書,找不到自己和童書的聯(lián)系。眼看書被閑置,她把書分了出去。

另一樣與她無關的是自然。孫惠芬生在遼寧莊河青堆子鎮(zhèn)山咀小隊,門外是曠野,遼遠而可怖。螞蟻會猛地從地表涌出,草叢會竄出蜥蜴,夜風在林間呼號,直到把冬天屋頂上的苫草卷走,那時屋子就像丟了房頂,只剩空蕩的四壁。一年里,只有秋天的聲響使人心安,風刮起的麥浪聲,會喚醒大人嘴角的笑。孫惠芬恐懼自然,她以為自己會一直如此。

轉變以一種無法預料的方式出現(xiàn)。2019年,孫惠芬的愛人做了一次手術,小病大治,做完手術傷口老不見好,在家休養(yǎng)了小半年。當年年末,新冠肺炎疫情出現(xiàn),又是一段長達半年的居家隔離。解封后,孫惠芬從未如此渴望走出家門。為了給下一部長篇收集素材,他們驅車駛向故鄉(xiāng)最北部的山溝,試圖重新回到人與人的關系中。然而,計劃落空了——鄉(xiāng)民懼怕他們,就像懼怕一切外來者那樣。他們走出了家門,卻未走出隔離的境地。

他們只得駛向更遠處。蹚小河時,不知名的物體滑過腳背,孫惠芬驚得大叫。“你喊什么?這么大的人,你怕什么?”一位老人厲聲呵斥了她。孫惠芬的臉開始發(fā)紅,尊嚴像是從臉上脫落的冰雕面具,砸在地面摔碎。“是啊,怕什么呢?”她問自己。老人告訴她,看著你的恐懼,你就會戰(zhàn)勝恐懼。他講了一個故事:很久以前,當老人還是小孩時,他被狼攆過。意識到再跑會沒命,他突然站住,瞪著狼看,向狼撲去,結果狼被嚇跑了。后來,孫惠芬如法炮制,在山林間盯著螞蟻、毛毛蟲看。當她閉眼時,眼前仿佛有一條蛇爬動,冰涼的觸感從腳腕出現(xiàn),蛇尾掠過背脊,想象中的蛇存在,但恐懼消失了。

老人在山中獨居,一日只吃兩頓飯,每天只做一件事——在河里搬石頭、清理河道。他們還是鄰居,夫妻二人常去聽故事,老人講山的歷史、鄉(xiāng)民的故事,講陀思妥耶夫斯基,講黃瓜須子如何引到白菜里……在瓜地里,老人指著西瓜說:“你們城里人傲慢,就像這西瓜籽,以為自己是中心,不知道西瓜里還有籽,不知道西瓜外面還有西瓜。”這個“西瓜籽”的比喻,扎進了孫惠芬心里。和丈夫斷斷續(xù)續(xù)聽了3個月故事,她也沒想好寫什么。

一天早晨,孫惠芬從睡夢中醒來,發(fā)現(xiàn)眼前有一只大螞蟻。她走到衛(wèi)生間,螞蟻就在洗手臺上,她走到餐廳,螞蟻就跟到餐廳,她閉上眼睛,螞蟻還在眼前。一只巨大的螞蟻在眼前揮之不去。孫惠芬想,這大概是一種預示,讓自己寫點什么。“寫什么呢?”她想。3個月的下鄉(xiāng)生活在眼前浮現(xiàn),山林、西瓜、螞蟻……如果一個活透了的老人要告訴孩子世界的真相,他會說什么?一個從未有過的念頭從心底升起,迅速升騰、炸裂。她告訴自己:我要開始了。

寫作常常是被推著走的

那段時間,孫惠芬正在構思小說,三哥打來了電話。他懷疑外孫子病了,孩子的眼神直勾勾的,一遍遍地問:“姥爺你高不高興,你高不高興?”那一刻,孫惠芬意識到,自己要寫的孩子結實地出現(xiàn)了。“這是件真事,要我編這個(情節(jié)),我編不出來。”她問過孩子,你最痛苦的事是什么?大人以為,他會答父母離異。結果他說:“奶奶上樓拿不動菜,我又沒力氣幫她。”一個內心敏感的孩子,過早地展現(xiàn)出慈悲的力量。

《多年蟻后》里的童童,就是這樣一個孩子。每當想起媽媽,他會躺在床上流淚,抱著小夾被嗅個不停——早先,這里有媽媽的味道,是媽媽的奶水;媽媽走了,又變成奶奶的檀香味,奶奶用檀香皂洗衣服。一只老蟻后轉述了老爺爺?shù)脑挘骸澳憧纯催@些西瓜籽,它們一個是一個,它們都以為自己是孤獨的,可它們哪個不是在媽媽懷里?”童童從床上跳起來,他明白了“世界就是大西瓜!我和媽媽都在西瓜里!”

寫到這里,孫惠芬把自己代入螞蟻的視角。“當你是一只螞蟻,你看西瓜多大,西瓜太大了,它就是地球,就是宇宙。”老人在瓜地里的比喻進入了故事,意義發(fā)生了變化——西瓜籽不再代表傲慢,而是一個個孤獨的個體。西瓜籽會和另一粒西瓜籽分離,但當夏天來臨,它們被埋在大地里,與河流、山川、草地、莊稼一體。童童一下子告別了童年,當世界是一個大西瓜,他和媽媽就一直在一起,因為萬物同在。

采訪中,孫惠芬講述了一個真實的生活碎片如何編織進故事。事實上,在更早之前“西瓜”這一喻體就和她產生過聯(lián)系。2009年孫惠芬在中篇小說《致無盡關系》里用“西瓜”比喻一個人巨大而隱秘的生命歷程。“一個人的背后,有著如此無限的、讓你無法想象的內容,一個人的生命背景,你一旦走進去,就是打開一個切口,就像一只西瓜打開切口。”

家里的電腦只用來寫稿、查資料。不寫的時候,孫惠芬是一個純粹的“家庭婦女”——這個詞她脫口而說出。每日待在家里,除了打掃衛(wèi)生,就是圍著灶臺打轉,要么就是逛服裝店。她離網(wǎng)絡世界很遠,家里的電視不常開,沒看過《吐槽大會》,更不知道“諧音梗”。書名《多年蟻后》就像五線譜,也是偶然來的。一天,婆婆在家里看電視劇《小娘惹》,女主角說了一連串臺詞,講多年以后,兩人會如何如何。孫惠芬那天沒寫稿,電視里傳出不斷的人聲,她滿腦子都是“蟻后”,這時“多年蟻后”一下子就冒出來了。

“多年蟻后”第一次遇見老爺爺,是在她逃跑的路上。那時候,她剛做了媽媽,生了一堆孩子。熬過了冬天,蟻后造了個“假我”,“真我”逃出了洞口,奔向媽媽在的櫻桃樹。老爺爺一遍遍地說:“你的家不在這里。”蟻后蹬腿發(fā)泄:“我想不明白,媽媽為什么要生我?既然生了我,又為什么不要我?”后來,她又逃跑了兩次,哪怕第三次“還不等爬到洞口,她又開始生育”。蟻后不知道為什么,自己總有生不完的孩子。

寫成人文學時,孫惠芬常常思考女性的困境。她用一個女性的視角、一個母親的視角,追問螞蟻的生存規(guī)律:她一下子生200多個孩子,有沒有一刻想逃走?她想逃走,能不能逃走?逃不出去,她還會怎樣?在《致無盡關系》里,孫惠芬寫到了自己:一天早上醒來,看著丈夫和兒子,她陷入了困惑。“我想,這兩個人在干什么呢?這兩個人與我有什么關系呢?”婚后,女性就像一株苗連根拔起,栽到另一片土壤。適應了,就沒有委屈。從不適應到適應,這中間經(jīng)歷了什么?孫惠芬關心這些。

故事最后,童童種下了蟻后留下的海棠樹種。最初,孫惠芬設計的是,童童一個人偷偷種樹。后來,她一想不行,現(xiàn)在孩子的所有舉動都受到大人監(jiān)督,不存在偷偷種。于是結尾改成了:在大人的注視下,童童和幼兒園的孩子們種下了種子。“我有一個總體的感受,一旦人物活了,寫作常常是被推著走的,不受作者控制。”她說。