漂浮的世界里 當(dāng)生命轟然倒地

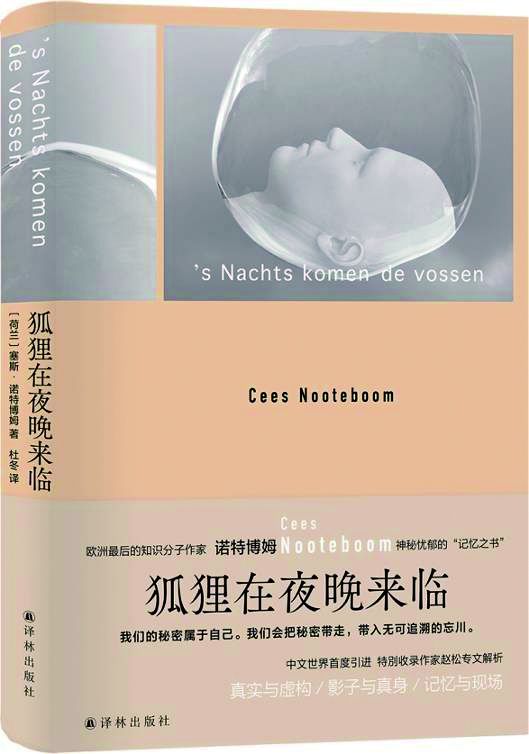

諾特博姆

年輕時(shí),他很瘦,有著典型荷蘭人的窄臉龐,頭發(fā)柔軟彎曲,眉毛濃黑,鼻子堅(jiān)挺呈45度角。這是一張他年輕時(shí)的黑白照片。當(dāng)時(shí)他正側(cè)歪著頭,握著筆,懸停在留白寬闊的打印樣章上方,西服是深色的,雪白的襯衫,扎了條有很多小菱形圖案的領(lǐng)帶,也可能是淺黃色的,或是淡金色的。從為數(shù)不多中年以后的照片上可以看出,這張臉已變得松弛舒展起來。沒變的,是他喜歡側(cè)歪著頭,眉毛略微上揚(yáng),眼神淡定而又有距離感地看人的樣子。他這個(gè)人不管神情如何淡然,似乎都有種骨子里透出的得體且不失寬容的驕傲氣息,與此相應(yīng)的,則是意味深長的眼神。只有在跟好友們,比如雨果·克勞斯,或是翁貝托·艾柯在一起時(shí),他才會(huì)露出親切默契的笑容。

我對諾特博姆的有限印象,其實(shí)是被雨果·克勞斯喚起的。2020年8月里,讀完那部厚厚的《比利時(shí)的哀愁》,我又讀了諾特博姆跟隨雨果·克勞斯返鄉(xiāng)完成的那場對話。這對老友在那座比利時(shí)小城里漫游,追溯過往記憶,解讀小說與現(xiàn)實(shí)的關(guān)系,也展現(xiàn)了彼此在文學(xué)上的共鳴與交情的深度。在跟隨他們的腳步和眼光游蕩的過程中,我也在回想與諾特博姆相關(guān)的記憶。自1956年出版第一部詩集后,這位1933年出生于荷蘭海牙的作家,至今仍寫作不輟。我不知道他到底寫了多少作品,但早就讀過已翻成中文的兩部小說(《萬靈節(jié)》《儀式》)和三本游記(《流浪者旅店》《西班牙星光之路》《通往柏林之路》)。這次讀了《狐貍在夜晚來臨》之后,我好像又一次重新認(rèn)識(shí)了這位荷蘭當(dāng)代文學(xué)大家。

如果我沒猜錯(cuò)的話,在諾特博姆的漫長人生中,應(yīng)該是把很多時(shí)間花在了到處漫游上。這不只是因?yàn)樗麑懥四切┯斡涹w杰作,在讀《狐貍在夜晚來臨》的過程中,我發(fā)現(xiàn)里面的主要人物多數(shù)都是生活在異國他鄉(xiāng)的荷蘭人,而且,他在寫這些人物的時(shí)候,無論以何種方式呈現(xiàn)他們的命運(yùn),都會(huì)賦予他們只有在異國生活的情況下才會(huì)有的某種氣質(zhì),尤其是在看他以簡練而又富于詩意的筆觸去描寫那些異國風(fēng)物時(shí),你甚至能感覺得到,它們的存在,不僅讓那些荷蘭人沉湎于漂浮異鄉(xiāng)的生活狀態(tài),還始終都強(qiáng)烈地吸引著他的熱情與步履。

我沒讀過他的詩,但我絲毫不會(huì)懷疑他是位優(yōu)秀的詩人。在讀《狐貍在夜晚來臨》的過程中,我就知道,能以這樣變化微妙而又層次豐富的方式寫小說的人,要說他不擅長寫詩,幾乎不可能。幾乎每篇小說里都可以隨便挑出一些片段,分行就是好詩。但,這還是表面的。往深了說,就是他有本事能讓小說的行文過程中不時(shí)透露出令人著迷的微妙詩意。這并不是件容易的事。

漂浮的生活與靈魂

《狐貍在夜晚來臨》究竟是一部什么樣的作品呢?它由七篇小說組成,因?yàn)椤秾毨瘛泛汀秾毨颉菲鋵?shí)是一篇,但我不會(huì)把它看成是一個(gè)一般意義上的短篇小說集,而更愿意把它視為一部小說。讀完這部作品,合上書,我的腦海里留下的,是動(dòng)蕩的海水。然后才是那些閃爍浮沉的人與事。昏暗激蕩的海,是那些人物的背景,也是他們的舞臺(tái)。他們的回憶就像是舞臺(tái)上的一幕幕,始終貫通與縈繞著相似的氣息。盡管他們不是生活在某個(gè)海邊小城,就是生活在某座島上,不是在意大利,就是在西班牙,偶爾也會(huì)在阿姆斯特丹,回憶那些遙遠(yuǎn)的海濱小城或是島嶼,可是空間上的差異并不影響它們最終生成這樣一部小說。

它們通過不同的人物命運(yùn)和環(huán)境背景,從不同的角度探測著同樣的問題。無論他們的命運(yùn)以何種方式在哪里展現(xiàn),其實(shí)都暗示著類似的生活狀態(tài),那就是漂浮。這是諾特博姆始終著迷的主題。包括《萬靈節(jié)》里的阿瑟,《儀式》里的伊尼,其實(shí)過的也都是類似的漂浮生活。“唯一不變的只有輕拂碼頭的大海,其余的一切都可改換,是裝飾你記憶的道具。”

從根本上說,其實(shí)是他們的心,他們的靈魂,始終處在漂浮無依的狀態(tài)。甚至,對于他們而言,整個(gè)世界都是漂浮的,在動(dòng)蕩不已的大海里,而自己可能不過是漂浮的影子而已。他們以自己的方式努力存在著,卻始終都是無根的。在生命的黃昏,他們試圖在記憶的深淵里重新發(fā)現(xiàn)并抓住些什么,結(jié)果不過是在努力重構(gòu)的過程中又一次見證了個(gè)人世界那從未停止的持續(xù)瓦解的狀態(tài)。

在回憶中,他們似乎都想要證明自己是確實(shí)愛過的,但呈現(xiàn)出來的,卻是無盡的迷茫與疑惑,還有難以言說的苦痛:“當(dāng)你走在燦爛的陽光下,你會(huì)驚奇地發(fā)現(xiàn),生命的一切及其苦難,不過是在插滿尖玻璃的墻頭上行走。”

“當(dāng)生命轟然倒地時(shí)”

他們其實(shí)也清楚,自己的追憶所能企及的終歸不過是廢墟般的存在。同時(shí),對于他們來說,或許廢墟還意味著所有外在之物被歲月消磨殆盡之后,某些真實(shí)本質(zhì)的意外顯現(xiàn)。他們回憶是為了結(jié)束一段往事,盡管“結(jié)束與完結(jié)并不相同”。或許,對于他們來說,結(jié)束是為了讓往事以另外的某種方式重新存在,再也不會(huì)消逝,哪怕到了生命終了之時(shí)。而且,到了人生的黃昏,哪怕是憂傷也會(huì)變得彌足珍貴。

他們都是在回憶幾十年前的事。可是,他們比任何時(shí)候都充滿了不解與疑惑。他們的回憶,讓我們看到的是深淵,由人與人之間的,尤其是相愛的人之間的種種誤解與錯(cuò)覺所生成。他們在回憶中拼盡全力所達(dá)成的,似乎也不過是終于抵近了深淵,而不是什么答案。歸根到底,他們最后試圖做到的,不過就是如蒙塔萊的詩里所說的那樣:“當(dāng)生命轟然倒地時(shí),再看其是如何模樣。”

作家在晚年喜歡追憶,會(huì)更多地觸及愛與死亡的問題,諾特博姆也不例外。這部小說里的七篇作品,都是在追憶中圍繞著愛與死亡來展開的。那些人物都已是暮年,他們所努力追憶的人早已不在人世。隨著記憶力的衰退,他們的追憶已變得越來越艱難,唯一的動(dòng)力,來自那些作為他們心結(jié)的已故之人。人在年輕時(shí)總是充滿激情和想象力,容易自以為是地把對情感關(guān)系的沉浸等同于了解一切,完全看不到其中的盲目性。在即將抵達(dá)人生終點(diǎn)之前,回望那漫漫長路上已然模糊的一切,除了發(fā)現(xiàn)種種迷惑依舊難解之外,還會(huì)忽然發(fā)現(xiàn),哪怕是迷惑,也是極為珍貴的,如同永恒的星辰,在遙遠(yuǎn)的過去閃爍著迷人的微光。而哪怕那些與愛有關(guān)的追憶都是以死亡為背景的,所謂生命的樣子,在很大程度上就是由那些曾經(jīng)的愛戀時(shí)刻勾勒出有光的輪廓的。

在《貢多拉》里,男主人公早年在威尼斯為那個(gè)來自美國的、有意大利名字的少女著迷。那個(gè)笑稱自己是個(gè)女巫并喜歡在信里“長篇大論地談著魔法和巫術(shù)”的少女,那個(gè)即使是在熟睡的時(shí)候也會(huì)“帶著鮮明的、野獸一般的驕縱”的少女,只是用“她那藍(lán)灰色的眼睛如何在黑夜里熠熠閃光”就將他捕獲了。她給了他人生中最為短暫而又強(qiáng)烈的愛情體驗(yàn),讓他終生無法釋懷。她就像個(gè)小仙女一樣降臨,占據(jù)了他的心。然后她走了,變成了女人,結(jié)婚生子,然后離婚搞藝術(shù),還差點(diǎn)出家。但對于他,她就像是偶然照入他生命的一束強(qiáng)光,隨后留給他黑夜。他本以為在她生前的那次美國重逢可以讓他結(jié)束黑夜?fàn)顟B(tài),卻沒料到她后來的死會(huì)把這黑夜推向極致。“某些人就此從你生命中消失,這真讓人難以承受。你非得有百倍的人生同時(shí)展開,才說得過去。”話可以這樣說,但真要面對卻是無比的艱難。“死亡本是自然的禮物,卻時(shí)常會(huì)帶來如臨深淵的傷痛,你恨不得自己也墜入深淵,向死亡之謎的慘淡與真實(shí)投降認(rèn)輸。”或許,諾特博姆試圖通過這樣的一篇小說向我們暗示,真正的愛,其實(shí)就跟死亡一樣,在本質(zhì)上都是終極性的。

而在隨后的那篇《雷暴》里,諾特博姆則為我們展示了愛人之間難以理解甚至充滿誤解的一面,以及死亡如何以偶然一擊照亮真相,同時(shí)又像影子似的追隨著相愛的人們。那位木刻藝術(shù)家害怕冬天和陰冷天氣,其實(shí)只是表面的,從本質(zhì)上說,他總是敏感于死亡的存在和隨時(shí)切近。他理解不了女友可以絲毫不受環(huán)境變化的影響,專注于那些在他看來無趣的事。她的健康穩(wěn)定正是他所需要的平衡之力,就像錨一樣,能助他避免被黑暗動(dòng)蕩的海水吞噬。那位沉迷于拍攝閃電的美女跟情緒糟糕的男友,就像是藝術(shù)家跟女友的關(guān)系狀態(tài)的放大版映像投射。那個(gè)男人在惱怒中走向海邊并意外被閃電擊中而死,就是個(gè)象征,是那個(gè)情緒穩(wěn)定的美女導(dǎo)致了這個(gè)悲劇后果。但他也知道,這其實(shí)只是個(gè)意外,那個(gè)被閃電擊中的男人,那棵被大風(fēng)拔根摧倒的路邊大樹,在本質(zhì)上是一樣的命運(yùn)。那是死亡之力的突現(xiàn)。他之所以要鋸下那像美杜莎的頭顱似的龐然樹根,并把它帶回家里收留,與其說是出于藝術(shù)的需要,不如說是試圖暗示厄運(yùn)并非總能掌控一切。或許,他確實(shí)想努力活下去,做一個(gè)幸存者,在死亡的邊緣。但,也僅僅是或許而已。“別把它燒了,他說。讓它干燥干燥。在晨光里,她能看到這塊木頭最終會(huì)變成什么模樣。”似乎,這樣的句子已對這對戀人的未來做出某種暗示,并沒有人能逃脫自己的命運(yùn)。

從某種意義上說,《海因茨》就像是《貢多拉》和《雷暴》的強(qiáng)烈變奏曲。如果說后兩者看起來有點(diǎn)像首小提琴獨(dú)奏曲的話,那么前者顯然更像是氣勢迫人的鋼琴協(xié)奏曲,關(guān)于絕望的愛與個(gè)人的秘密。那個(gè)在小說里從未出場的“真如春光一般明媚”的“超群脫俗”的女人,阿莉爾,就是秘密的核心。或許,正是海因茨對她過于狂熱的愛意外導(dǎo)致了她的死。可是誰又知道呢?她的墓志銘是這樣的:“阿莉爾·范·德·盧特,人生只在須臾,本來寂靜無聲,1940—1962。”這段話本身就是個(gè)謎。當(dāng)愛的對象死了,這狂熱的愛就像失控的強(qiáng)力又轉(zhuǎn)向了愛者自身,就這樣,海因茨的余生就是把自己那原本像克拉克·蓋博般瀟灑的形象一路折騰得臃腫走形、令人不忍直視,又折騰到死的。沒人知道這一切究竟是為了什么。強(qiáng)烈的愛使人成其所是,也會(huì)剝奪人的一切。跟死亡一樣,這愛會(huì)讓命運(yùn)瞬間顯露其真面目。愛與死,都是生命的終極秘密。與此相比,敘述者那始終充滿耐心的淡定追憶,盡管本身也像個(gè)秘密,卻還是有些微不足道了。或許,原因并不復(fù)雜,只不過是他終其一生也從未抵近過那種強(qiáng)烈的愛的狀態(tài),既沒被愛成其所是過,也沒有被愛摧毀過。

相形之下,《九月尾聲》跟《最后的下午》看起來更像是插曲。前者是個(gè)獲而一無所獲式的故事,寫蘇茜孤獨(dú)晚景中的凄涼與追憶。當(dāng)年她在好友安娜貝拉臨終時(shí),跟后者老公海軍中將一起向這個(gè)將死的女人坦白,他們會(huì)在一起。讓她始終不懂的,是安娜貝拉為什么會(huì)對此事無所謂?或許,她應(yīng)該明白卻未能明白的,是在死神降臨之際,人有可能會(huì)寬容一切。或許,她能明白的是,比喪失所愛和死亡更難以承受的,是在孤獨(dú)中等待死神到來的煎熬,當(dāng)然,這煎熬同樣也有可能讓人寬容一切。《最后的下午》是關(guān)于恨的。恨的前提,仍舊是因?yàn)閻酆筒唤狻D莻€(gè)女插畫家對曾相戀數(shù)年的戀人的恨意難消,與其說是因?yàn)榍閿啵蝗缯f是由于他讓她陷入難以理解的茫然境地。因?yàn)楹蓿屗廊危詈笠淮问沁z忘。可她真的會(huì)遺忘嗎?很可能他反而在她心里永遠(yuǎn)活著,而背景卻是互不理解之謎。誰又能說,當(dāng)初她給他的那次報(bào)復(fù)行動(dòng)不是他的死因呢?或許,她只是想完全擁有他,結(jié)果卻是毀了一切。

如果說《貢多拉》《雷暴》和《海因茨》這三個(gè)樂章都是以男性視角來展開的敘事,而《九月尾聲》和《最后的下午》則是以女性視角的敘事,那么,在《寶拉Ⅰ》和《寶拉Ⅱ》里,則是通過男性和女性兩個(gè)視角共同完成的二重奏式敘事,就像是一問一答。《狐貍在夜晚來臨》這個(gè)書名,即是出自《寶拉Ⅱ》。這兩篇的對應(yīng)關(guān)系以及狐貍意象的雙重隱喻:神秘率性的自在與死亡,在諾特博姆那里當(dāng)然是有深意的。一方面,他試圖通過這兩篇彼此密切相關(guān)的小說來暗示愛情關(guān)系里男女之間的種種誤解與錯(cuò)覺;另一方面,他又似乎想通過對這一切的呈現(xiàn),基于人的晚年?duì)顟B(tài)和鬼魂?duì)顟B(tài),展現(xiàn)這樣一個(gè)事實(shí):即使有那么多的誤解與錯(cuò)覺所造成的隔閡深壑,愛,畢竟也曾還是真實(shí)存在過的,但是,從本質(zhì)上說,它也跟生命本身以及與生命相關(guān)的所有現(xiàn)象一樣,都是虛幻的,像幻夢一樣。在這里,我們似乎可以意識(shí)到,寶拉,作為鬼魂的寶拉,完成的是作者賦予她的揭秘使命。在小說結(jié)尾處,她對他的最后告別,隱約間有種禪宗公案的味道。

作為整部小說的尾聲出現(xiàn)的《海之角》,與其說是篇小說,倒不如說更像是首散文詩。它充滿了象征意味,就像是諾特博姆對其女性觀的詩化呈現(xiàn),或是他獻(xiàn)給女性的精神禮贊。在其他篇小說里出現(xiàn)過的那些女性角色的所有生命與精神的秘密,似乎都可以通過此篇來做出揭示。她是一個(gè)女人,也是所有女人。海角,就是大地與海洋的臨界點(diǎn),是平穩(wěn)的日常世界與動(dòng)蕩的異常世界的分裂與交匯之處,也是女性生命與精神之力跟神秘的自然偉力對話之點(diǎn)。在這里,她展現(xiàn)的是生命之舞,是如此強(qiáng)悍的生命與精神的存在狀態(tài),她不是在對話,而是在咆哮,面對動(dòng)蕩而又危機(jī)四伏的深淵大海,她要“融入這令人沉醉的狂怒中”。

記憶、照片或諾特博姆的敘事藝術(shù)

諾特博姆深諳記憶的本質(zhì)以及回憶的重構(gòu)屬性。他顯然清楚,所謂的記憶與回憶,其實(shí)都是基于“當(dāng)下”而發(fā)生的,甚至可以說人就是立足于“當(dāng)下”來完成對記憶的不斷重構(gòu)。而照相之于記憶與回憶來說,與其說是在場的證據(jù),倒不如說是以某種貌似平常卻又異常突兀的方式揭示了記憶本身斷裂無序與殘缺的本質(zhì)。也正因如此,他才會(huì)說:“好的故事里,‘當(dāng)下’既無處尋覓,而又無所不在。在照片中,‘缺席’是重要的,至于多么重要,卻無法付諸言語。我是說,如果你從來就不認(rèn)識(shí)照片中的人,你也不可能知道誰缺席了,這就是重點(diǎn)所在。”

對于諾特博姆這樣的作家來說,哪怕一張看似極普通的照片,也足夠用來生成一個(gè)關(guān)系微妙且意味深長的多重戲劇的現(xiàn)場。他所創(chuàng)造的戲劇呈現(xiàn)方式,卻并非按照慣常邏輯展開演繹式的,而是像做切片試驗(yàn)一樣,把每個(gè)人物的不同側(cè)面,從內(nèi)到外,由淺到深,從具體到微妙,以半透明的狀態(tài)層層疊疊,每一片之間固然有些空隙,但也正因如此,所謂的戲劇性才擁有了不斷流變生成的空間。當(dāng)然這樣來形容也容易產(chǎn)生誤解,仿佛那些切片都還有其靜態(tài)的一面,就像照片本身所呈現(xiàn)的那樣,但實(shí)際上,這一切都是流動(dòng)的,就像河流,時(shí)清時(shí)濁,滾滾向前,而其中的敘事者,則是游于其中,時(shí)潛時(shí)浮,每個(gè)敘事層次的生成與變化,都好像只是沉浮的轉(zhuǎn)換,只有細(xì)心的讀者才能真切地體會(huì)到那河水的明暗與動(dòng)蕩。

每一次,當(dāng)你從諾特博姆的這部小說里忽然抬起頭來,回想著小說里發(fā)生并展現(xiàn)的一切,除了會(huì)想到愛、死亡與命運(yùn),還會(huì)想到些什么呢?你知道,這里不可能會(huì)有完整清晰的故事,不可能會(huì)有對那些秘密的最終揭示,即使你能以非同尋常的定力和敏銳度去凝視那些漂浮在異國他鄉(xiāng)的人的命運(yùn)如何顯露真相,也不過是像獨(dú)自面對黑夜里激蕩不已的大海,你能感受到那奔涌而來的氣息,能嗅出氣候變化的味道,能意識(shí)到它有多么像人的內(nèi)心世界和命運(yùn)的隱喻,也能感同身受,卻永遠(yuǎn)都不可能說明這一切。而這些,或許也正是諾特博姆的小說敘事藝術(shù)的本質(zhì)特征。