世界文學(xué)新動(dòng)向|作家不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)枯竭就停筆

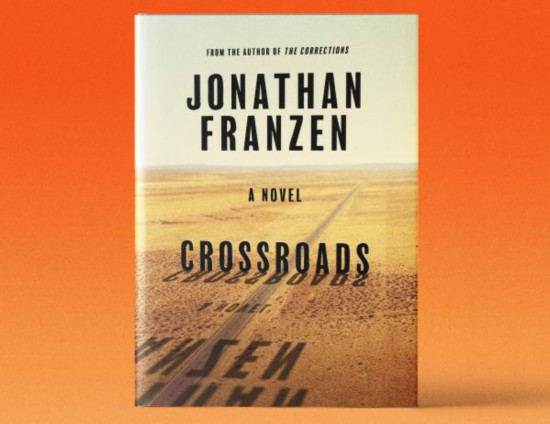

喬納森·弗蘭岑新作《十字》:現(xiàn)實(shí)主義、“家庭小說(shuō)”、虛構(gòu)二元性問(wèn)題

在新作《十字》(Crossroads)中,喬納森·弗蘭岑將歷史的時(shí)鐘調(diào)到了五十年前,他的少年時(shí)代,也是尼克松時(shí)代。在芝加哥郊區(qū)的新景鎮(zhèn),一個(gè)家庭已經(jīng)分崩離析。父親拉斯·希爾德布蘭特是當(dāng)?shù)氐谝粴w正教會(huì)的牧師,他來(lái)自印第安納州,在亞利桑那沙漠和紐約生活和學(xué)習(xí)過(guò),他從事基督教復(fù)興工作,但失敗了。現(xiàn)在,拉斯遭受到了全方位的孤立,無(wú)論是社會(huì)生活上,還是文化精神上,他表面的忠誠(chéng)也遭受了劇烈的沖擊。在如此境遇下,母親瑪麗安·希爾德布蘭特卻沒(méi)有來(lái)得那么寧?kù)o,她開(kāi)始回想起洛杉磯時(shí)期的狂野生活,她的性交、她的流產(chǎn)、她的精神病院生活。婚姻生活的責(zé)任、沉默,并沒(méi)有完全消除瑪麗安本質(zhì)上的智慧,以及她對(duì)實(shí)用價(jià)值的追求。現(xiàn)在,事情發(fā)生了變化,時(shí)間磨蝕了表面的美好,瑪麗安需要心理咨詢(xún)師,也需要為宗教壓抑的本真欲望。

喬納森·弗蘭岑

人與精神秩序的裂痕,在后一代那里有著更為充分的展現(xiàn)。希爾德布蘭特夫婦有四個(gè)孩子,《十字》涉及了較年長(zhǎng)的三個(gè),克萊姆、貝基、佩里。克萊姆是害群之馬,他熱愛(ài)加繆,和女友耽于色欲,渴望踏出大學(xué)校門(mén),準(zhǔn)備投入戰(zhàn)爭(zhēng)。貝基,高中生,社交女王,在卷入一場(chǎng)和吉他手的戀情后,貝基開(kāi)始吸食大麻,又突如其來(lái),看到了上帝。佩里,年紀(jì)尚小,智商高達(dá)160,卻無(wú)法適應(yīng)無(wú)意義的當(dāng)下,不幸陷入酗酒和毒癮。佩里會(huì)在圣誕晚會(huì)上大放厥詞,簡(jiǎn)直不像15歲男孩。“我想我要問(wèn)的是,”佩里對(duì)他父親的同事們和他們的親屬們說(shuō)道,“善良能否回報(bào)自身,還是說(shuō),它很可能成為別人的工具。”

性、毒品、宗教、無(wú)意識(shí),在這個(gè)小家庭里蔓延進(jìn)了每個(gè)人的骨髓,所有人都被帶到了一個(gè)新的十字,它既代表著一個(gè)第一歸正教會(huì)的青年團(tuán)體,又代表著宗教的新變化:服從和絕對(duì)性消亡了,生活原有的意義也隨之瓦解了,新的宗教似乎近在咫尺,但柔弱如同不和諧的共鳴。弗蘭岑所呈現(xiàn)給我們的是,自由主義新教的世界,保羅·羅伯遜、約翰·列儂的世界。也有人注意到,弗蘭岑在《十字》里留下的一句話,“生活中的一切幾乎都是虛榮——成功是虛榮,特權(quán)是虛榮,歐洲是虛榮,美麗是虛榮。當(dāng)你剝?nèi)ヌ摌s,獨(dú)自站在神面前,還剩下什么?”但更重要的或許是,新的虛榮是什么?新的神又是什么?《十字》五人幾乎每周都去教堂,去接受不限形式的治療……

《十字》

在《十字》中,弗蘭岑似乎告別了當(dāng)代美國(guó),將歷史時(shí)間推前到七十年代,或許有意識(shí)地,弗蘭岑把當(dāng)代推前到七十年代,上溯到七十年代,也或許無(wú)意識(shí)地,弗蘭岑將七十年代想象成了當(dāng)代的開(kāi)端。弗蘭岑的切分并非空穴來(lái)風(fēng)。七十年代,人們?nèi)轿唤邮芰岁P(guān)于人、自由、性的態(tài)度和認(rèn)知,也接受了新的媒介(新的閱讀和交往)、新的消費(fèi)(新的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作邏輯)、新的信仰,與這種接受相連接的是,70年代現(xiàn)場(chǎng)充斥著政治腐敗、社會(huì)運(yùn)動(dòng)、工人罷工。之后五十年,所有這些層面都衍生出了新的動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)、新的積極面或消極面、新的意義或無(wú)意義。這樣的勾勒缺乏一種應(yīng)有之義,但對(duì)于弗蘭岑的文學(xué)世界來(lái)說(shuō),或許恰到好處。

實(shí)際上,弗蘭岑一直以來(lái)的追求正是一種或許落伍,但仍然高蹈的現(xiàn)實(shí)主義,在《訪談》雜志的最新訪談中,弗蘭岑再次暗示了這一點(diǎn)。和18世紀(jì)、19世紀(jì)典型的現(xiàn)實(shí)主義相比,弗蘭岑的現(xiàn)實(shí)主義是被現(xiàn)代所改變的現(xiàn)實(shí)主義。21世紀(jì)前20年,弗蘭岑出版了他的“三部曲”,《糾正》《自由》《純潔》,隨后他被奉為21世紀(jì)最經(jīng)典的小說(shuō)家之一,與此同時(shí),他的現(xiàn)實(shí)主義也淪為了人們口中的把柄和笑談。例如詹姆斯·伍德就曾在《喬納森·弗蘭岑與“社會(huì)小說(shuō)”》中評(píng)價(jià)表示,弗蘭岑“反復(fù)求助于主觀的解決之道,解決本應(yīng)該屬于客觀的爭(zhēng)論。[……]一篇什么都沾一點(diǎn)兒的辯論文章,一點(diǎn)兒美學(xué),一點(diǎn)兒社會(huì)學(xué),一點(diǎn)兒實(shí)用主義,一點(diǎn)兒自我[……]”但不得不承認(rèn),弗蘭岑的現(xiàn)實(shí)主義,非但沒(méi)有人們所想的那么不現(xiàn)代,反而提供了一種應(yīng)對(duì)極端主義的良方。他用他的作品再次向我們表明,物質(zhì)主義也好,現(xiàn)實(shí)主義也好,它們都有一股永不衰退的魔力,而人們?nèi)绱藷釔?ài)的現(xiàn)代主義又是多么精致和脆弱。

家庭小說(shuō),是弗蘭岑文學(xué)的另一個(gè)緯度。先不談弗蘭岑文學(xué)是不是家庭小說(shuō),先看一下它是不是社會(huì)小說(shuō)。答案或許是確鑿無(wú)疑的,否則弗蘭岑就不會(huì)觸及那么多關(guān)于時(shí)代精神的內(nèi)容。但弗蘭岑文學(xué)是不是家庭小說(shuō),恐怕就存在值得探討的地方了。從弗蘭岑個(gè)人角度來(lái)說(shuō),他認(rèn)為他的文學(xué)顯然不是家庭小說(shuō)。理由也很簡(jiǎn)單,家庭小說(shuō)其樂(lè)融融,有其很重要的內(nèi)核,起碼它展示了關(guān)于家庭的某個(gè)具體的面向,而弗蘭岑聲稱(chēng),他的筆下甚至沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)一個(gè)家庭成員團(tuán)聚在一起的場(chǎng)景。說(shuō)句題外話,弗蘭岑開(kāi)辟了一個(gè)新的維度。究竟什么才是家庭小說(shuō)?奧斯丁文學(xué)是不是?托爾斯泰文學(xué)是不是?福克納文學(xué)是不是?回到福克納文學(xué),正如托馬斯·馬龍所說(shuō),對(duì)于弗蘭岑來(lái)說(shuō),家庭總是很重要,他的人物都從家庭向外發(fā)展,進(jìn)入企業(yè),進(jìn)入城鎮(zhèn),進(jìn)入任何更大的單位。這些人物盡管沒(méi)有那么緊密地聯(lián)系在一起,還是擁抱著家庭這樣一種共有的連接,哪怕他們彼此并不支持。

70年代,弗蘭岑的家庭并不和睦,弟弟湯姆和父親爆發(fā)了一場(chǎng)爭(zhēng)論,隨后湯姆離家出走,并就此失蹤。和弗蘭岑的家庭風(fēng)波同時(shí)期發(fā)生的就是席卷了整個(gè)美國(guó),乃至世界的,保守主義和反主流文化的對(duì)抗,從今天的角度來(lái)看,保守主義似乎失敗了,但真的完全如此嗎?或許真實(shí)情況是,失敗與否都有一種模棱兩可的狀態(tài),而完全意義上的成功似乎并未出現(xiàn),或者說(shuō),正如弗蘭岑所揭示的,個(gè)人無(wú)論如何都有一些失敗之處。發(fā)生在弗蘭岑眼前身邊的這場(chǎng)爭(zhēng)論,事后追憶,弗蘭岑認(rèn)為這是他人生最重要的一段時(shí)間。在《十字》之前,弗蘭岑從未對(duì)此細(xì)加表露,但這次不同,而他為這次袒露,做了充分的鋪墊。到了《十字》,弗蘭岑的悲劇現(xiàn)實(shí)主義迎來(lái)了一次大爆發(fā)。我們有充分的理由說(shuō),這部作品是一個(gè)悲劇,但也許這只是事實(shí)的其中一半,我想更重要的是,弗蘭岑反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己文學(xué)訴求中的喜劇色彩,以及他本身對(duì)喜劇的熱愛(ài),而聯(lián)系到家庭,這個(gè)元素,這個(gè)環(huán)境,其悲劇,其喜劇也自然很好理解了。自然主義者也見(jiàn)不得徹頭徹尾的悲劇吧。

與家庭與社會(huì)有關(guān)的,還有另外一個(gè)至關(guān)重要的背景,弗蘭岑文學(xué)的背景自始至終都扎根他所生活的中西部。在《爆炸》雜志的訪談中,弗蘭岑又一次承認(rèn)了這一點(diǎn),他人生中最重要的經(jīng)驗(yàn),就是和父母在中西部成長(zhǎng)的故事,他父母把來(lái)自世紀(jì)初的美國(guó)經(jīng)驗(yàn)帶給了他,而他在世紀(jì)初用一部又一部的作品里將之重新驗(yàn)證。像孩子告別父母一樣,東部世界也發(fā)展出自己的技術(shù)、公司,以及最為弗蘭岑所熟知的,后諷刺。作為對(duì)比,這里引用父親拉斯的一句話,“《圣經(jīng)》教導(dǎo)我們,塵世的生活不過(guò)是一瞬間,但一瞬間似乎很寬闊。”

弗蘭岑毫不諱言,自己的作品有很強(qiáng)的自傳色彩,但他不承認(rèn)自己的作品屬于自傳小說(shuō)。2009年,弗蘭岑在圖賓根大學(xué)發(fā)表了“論自傳小說(shuō)”的演講,坦陳自己文學(xué)的自傳性。弗蘭岑對(duì)自傳小說(shuō)的定義是,小說(shuō)和實(shí)際生活有相同的場(chǎng)景和故事。按照他的定義,《永別了,武器》《西線無(wú)戰(zhàn)事》《維萊特》《奧吉·馬奇歷險(xiǎn)記》都屬于自傳小說(shuō)。弗蘭岑說(shuō)道,“三十年來(lái),直接從我親歷過(guò)的現(xiàn)實(shí)生活場(chǎng)景取材寫(xiě)出來(lái)發(fā)表過(guò)的,總共不超過(guò)二三十頁(yè)。其實(shí)我試過(guò)要寫(xiě)比二三十頁(yè)多得多的這類(lèi)情節(jié),但真要把這些情節(jié)安插到小說(shuō)里去卻很難奏效。這些情節(jié)或讓我難堪,或讀來(lái)不夠有意思,或更常見(jiàn)的是,看上去跟我所要講的故事搭不上界。《糾正》里靠后面有個(gè)情節(jié),丹妮絲·蘭伯特——只有她是家中年紀(jì)最小的孩子這一點(diǎn)跟我有相似之處——試著教她患有老年癡呆癥的父親做幾下簡(jiǎn)單的伸展運(yùn)動(dòng),結(jié)果接著就得去面對(duì)他小便失禁的現(xiàn)實(shí)。”

弗蘭岑大體上是和自傳小說(shuō)保持同樣的角色認(rèn)知,以及倫理表達(dá)的。他心目中的小說(shuō)就應(yīng)該是一種個(gè)人奮斗,一種跟作者自己的生活故事直接和全面的交融,弗蘭岑說(shuō)道,“這種主張我又是從卡夫卡那里拿來(lái)的;盡管卡夫卡自己從來(lái)沒(méi)有變成過(guò)昆蟲(chóng),身上也從來(lái)沒(méi)有一塊食物(他家餐桌上的一只蘋(píng)果!)扎在肉里發(fā)爛,他傾其整個(gè)作家生涯致力于刻畫(huà)他自己的個(gè)人奮斗:與他家庭的奮斗、與女人們的奮斗、與道德法則的奮斗、與他猶太傳統(tǒng)的奮斗、與他自己的無(wú)意識(shí)的奮斗、與他罪惡感的奮斗,以及與現(xiàn)代社會(huì)的奮斗。卡夫卡的作品,是從他腦子里夜間夢(mèng)境中萌發(fā)衍生而來(lái)的,真要比他對(duì)白天上班、回家、嫖娼的任何現(xiàn)實(shí)重述都更具自傳性。虛構(gòu)類(lèi)作品,若不是某種有目的去做的白日夢(mèng),那又究竟是什么呢?作家寫(xiě)作就是去創(chuàng)造一個(gè)栩栩如生、富有涵義的白日夢(mèng),使讀者也能栩栩如生地去夢(mèng)作家之所夢(mèng)、去體驗(yàn)?zāi)菈?mèng)之涵義。像卡夫卡寫(xiě)的那種好像直接從夢(mèng)里躍然紙上的作品,因而是一種非常純粹的自傳文體。在這里我想強(qiáng)調(diào)指出一個(gè)重要悖論:作家作品里虛構(gòu)內(nèi)容的自傳體性質(zhì)越強(qiáng),作品跟作家實(shí)際生活的膚淺類(lèi)似之處就越少。作家挖掘作品涵義越深,作家林林總總的具體生活細(xì)節(jié)就愈發(fā)有礙于有目的地去做白日夢(mèng)。”

另外,弗蘭岑文學(xué)有一個(gè)為人所忽視的內(nèi)容。在極度關(guān)照現(xiàn)實(shí)主義,尤其是愛(ài)麗絲·門(mén)羅(Alice Munro)、克莉絲緹娜·斯蒂德 (Christina Stead)、伊迪絲·華頓(Edith Wharton)之外,弗蘭岑還為德國(guó)經(jīng)典暴露了很大空間,他翻譯了卡爾·克勞斯 (Karl Kraus)、反自然主義者法蘭克·維德金 (Frank Wedekind)各自一部作品。當(dāng)然還有卡夫卡和里爾克,這些來(lái)自于弗蘭岑大學(xué)時(shí)代的閱讀和學(xué)業(yè)。在大學(xué)時(shí)代以及它的后續(xù)階段,弗蘭岑抗拒著“文學(xué)是更崇高的天職”這樣的觀念,逃避著精英主義,比如作為經(jīng)典的喬伊斯,但他也無(wú)法與邁克爾·克萊頓粉絲共處,他們吵吵嚷嚷缺乏禮貌,初開(kāi)始,弗蘭岑還攜帶著理論的陰影,存在的焦慮,后來(lái)他在某種意義上擺脫了這一切。弗蘭岑發(fā)現(xiàn)并見(jiàn)證了女性群體和少數(shù)群體的崛起,舊有的沙文主義不復(fù)存在。然而,弗蘭岑內(nèi)心始終存在著對(duì)小說(shuō)的絕望。

在“何必苦惱?”或者“夢(mèng)想的機(jī)會(huì):在圖像時(shí)代,如何談?wù)搶?xiě)作”中,弗蘭岑徹底袒露了他對(duì)小說(shuō)的絕望。這種感知開(kāi)始于1991年,他的婚姻崩潰了,他獨(dú)自一人生活在小房間里,外面的世界回蕩著絕望的情緒。不知道為什么,他第一次體會(huì)到了“社會(huì)小說(shuō)已死”,事實(shí)上,不只有他一人做如此感想。現(xiàn)代科技的加速、社群主義的崩潰、自我的強(qiáng)化……所有這些現(xiàn)象都告訴我們,文學(xué)似乎沒(méi)有那么不可或缺了。而作家也就此改變,作家不再是為別人而寫(xiě)作的人,作家變成了為自己寫(xiě)作的人:一旦你開(kāi)始寫(xiě)作,你就為你所走向的世界而存在。

“以往,在文學(xué)生活與文化同義之時(shí),獨(dú)處在城市里是可能的,因?yàn)闊o(wú)論白天或夜晚,你都可以在門(mén)外找到人群的安慰。而在郊區(qū)時(shí)代,當(dāng)電子文化上漲的水位使每個(gè)讀者、每位作家都變成孤島,我們或許需要更積極地讓自己確信仍有社群存在。”弗蘭岑寫(xiě)道,“我對(duì)小說(shuō)的絕望,核心處曾存在著一種矛盾:我既覺(jué)得我應(yīng)該處理當(dāng)今文化,為主流提供新意,又渴望寫(xiě)與我最親近的事物,忘情于我愛(ài)的人物和場(chǎng)所。寫(xiě)作,以及閱讀,已成為嚴(yán)峻的責(zé)任,考慮到微薄的報(bào)酬,如果做起來(lái)毫無(wú)樂(lè)趣,就沒(méi)有必要做。”

弗蘭岑將他的焦慮寫(xiě)了下來(lái),寄給了唐·德里羅,后者回了信。信中寫(xiě)道,“小說(shuō)是小說(shuō)家于某既定時(shí)間從事的任何類(lèi)型的寫(xiě)作。如果我們今后十五年不寫(xiě)大型社會(huì)小說(shuō),那很可能意味著我們的感受發(fā)生了變化,從而削弱了那一類(lèi)作品對(duì)我們的吸引力——我們不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)枯竭就停筆。作家領(lǐng)路,而非跟從。動(dòng)力活在作家的內(nèi)心,而非讀者的數(shù)量之中。而如果社會(huì)小說(shuō)還活著,但僅勉強(qiáng)殘存于文化的裂縫與凹痕中,或許它會(huì)被更嚴(yán)肅地看待,就像瀕臨絕跡的景觀。背景縮小了,但強(qiáng)度反而提升。寫(xiě)作是個(gè)人自由的一種形式。它讓我們擺脫在我們四周持續(xù)建立的大眾身份。最后,作家寫(xiě)作不是為了成為某種次文化的亡命英雄,而主要是為了拯救自己,以獨(dú)立個(gè)體的身份存活下去。”最后,德里羅還加了附言,“如果嚴(yán)肅閱讀凋零到趨近于零,那很可能表示我們用身份一詞討論的事物已經(jīng)終結(jié)。”

大約十年后,弗蘭岑對(duì)此又有了新的認(rèn)知,他在“逃離”一文中記錄了下來(lái)。說(shuō)來(lái)奇怪,弗蘭岑涉及的是一本學(xué)術(shù)著作——伊恩·瓦特(Ian Watt)的《小說(shuō)的興起》,在這本書(shū)中,瓦特將小說(shuō)的起源追溯到笛福、理查遜、菲爾丁,亦即閑暇生活、個(gè)人主義、社會(huì)道德的新節(jié)點(diǎn)。這個(gè)轉(zhuǎn)捩,在21世紀(jì)似乎不再適用,因?yàn)榕f有的虛構(gòu)二元性已經(jīng)瓦解:虛構(gòu)曾經(jīng)具有表意真實(shí)的情況,但如今已經(jīng)不復(fù)存在,人們?cè)陂喿x小說(shuō)時(shí),已經(jīng)沒(méi)有了兩百年前那種間離效果的效用,如今,人們閱讀小說(shuō),僅僅是在閱讀一種看似無(wú)關(guān)緊要的東西,小說(shuō)和電影、裝置藝術(shù)幾乎扮演著同樣的角色。

“亨利·菲爾丁在《約瑟夫·安德魯斯》中將他的角色稱(chēng)之為物種——它在個(gè)人主義和普遍主義之間。但是伴隨著小說(shuō)對(duì)文化環(huán)境的改造,人類(lèi)的物種已經(jīng)讓位于由個(gè)人組成的普遍人群,其最突出的特征就是,他們陶醉于同樣的娛樂(lè)。這就是大衛(wèi)·福斯特·華萊士在他的史詩(shī)《無(wú)限的玩笑》中所設(shè)想并抵制的單一文化幽靈。大衛(wèi)在小說(shuō)中的抵抗方式——注釋、離題、非線性、超鏈接——預(yù)示著現(xiàn)在正在取代小說(shuō)及其后繼文本的,更為兇猛、更為徹底的個(gè)人主義入侵者。[……]在《魯濱遜漂流記》中,自我變成了一個(gè)島嶼;而今天,這個(gè)島嶼似乎正在變成世界。”緊接著,弗蘭岑引用了《魯濱遜漂流記》的一段話:“我唯一的痛苦是,我被放逐出了社會(huì),我是孤獨(dú)的,置身于無(wú)邊的海洋,我與人類(lèi)隔絕,過(guò)上了我所詛咒的沉默的生活……現(xiàn)在我一想到我會(huì)看到一個(gè)人,全身就會(huì)顫抖,我準(zhǔn)備有人出現(xiàn)的剎那,沉入茫茫的島嶼。”

(部分譯文參考:《論自傳體小說(shuō)》,潘泓譯,《世界文學(xué)》2016年第3期;《爆炸》雜志訪談,陳佳琳譯,《印刻文學(xué)INK》2012年11月第九卷第三期。)

菲利普·克洛岱爾當(dāng)選龔古爾學(xué)院秘書(shū)長(zhǎng):“灰色的靈魂”、反思與希望的散文

日前,菲利普·克洛岱爾(Philippe Claudel)當(dāng)選龔古爾學(xué)院(Académie Goncourt)秘書(shū)長(zhǎng),他在2012年已列入龔古爾學(xué)院十位院士的第九席。其他九位院士,按座次依次為,帕斯卡爾·布魯克納 (Pascal Bruckner)、艾力克-埃馬紐埃爾·施密特 (éric-Emmanuel Schmitt)、迪迪耶·德官 (Didier Decoin)、保拉·康斯坦特(Paule Constant)、帕特里克·朗博 (Patrick Rambaud)、塔哈爾·本·杰隆 (Tahar Ben Jelloun)、卡米爾·勞倫斯 (Camille Laurens)、弗朗索瓦絲·尚德納戈?duì)?(Fran?oise Chandernagor)、皮埃爾·阿蘇琳 (Pierre Assouline)。

菲利普·克洛岱爾

龔古爾學(xué)院由龔古爾兄弟創(chuàng)始,自1900年由阿爾封斯·都德 (Alphonse Daudet)、萊昂·亨尼克(Léon Hennique)主持。作為龔古爾兄弟的遺產(chǎn),自然主義者們的遺產(chǎn),每年一度的龔古爾文學(xué)獎(jiǎng),順理成章地成為法國(guó)現(xiàn)代經(jīng)典的造源地之一,隨后,龔古爾學(xué)院也成立了。除以上提及的經(jīng)典作家之外,參與龔古爾學(xué)院的還有若利斯·卡爾·于斯曼、讓·吉奧諾、路易·阿拉貢、雷蒙·格諾、科萊特、米歇爾·圖尼埃、埃馬紐埃爾·羅布萊斯(Emmanuel Roblès)。2018年開(kāi)始,龔古爾學(xué)院官網(wǎng)投入使用,網(wǎng)站事務(wù)由弗朗索瓦絲·羅西諾(Fran?oise Rossinot)負(fù)責(zé)。

克洛岱爾一生都生活在洛林,洛林記載著他的文學(xué)、愛(ài)、影像。他出生于默爾特河畔東巴斯?fàn)柕囊粋€(gè)貧困家庭,他先后在朱利安·法倫克中學(xué)、歐內(nèi)斯特·比夏特中學(xué)、今日的洛林大學(xué),早年的南錫大學(xué)學(xué)習(xí),但他忍受不了讀書(shū)的痛苦和限制,相較于枯燥的課程,克洛岱爾更喜歡博物館、繪畫(huà)、情景劇、登山。直到2001年,克洛岱爾才在吉勒·恩斯特的指導(dǎo)下,完成了博士論文《安德烈·阿爾代萊的文學(xué)作品》。安德烈·阿爾代萊主要是一位詩(shī)人,他的生命完整跨越了二十世紀(jì)法國(guó)最精彩的時(shí)光,亦即生于達(dá)達(dá),死于存在。

在洛林大學(xué)學(xué)習(xí)期間,克洛岱爾接觸了影像制作的方方面面,并參與制作了一些短劇。2000年前后,克洛岱爾接觸到了伊夫·安杰洛,而后和其合作了《指間的旋律》 、《灰色的靈魂》,后者改編自克洛岱爾的同名著作。在回應(yīng)艾曼紐·里維的采訪時(shí),克洛岱爾表示,他參與到了整個(gè)拍攝流程之中,那個(gè)與故事有關(guān)的核心欲望,自攝影機(jī)開(kāi)啟之后、關(guān)停之前,一直保持著一種完整、鮮活的狀態(tài)。在這之后,克洛岱爾,以導(dǎo)演和編劇的身份,先后執(zhí)導(dǎo)了《愛(ài)你長(zhǎng)久》、《所有的太陽(yáng)》、《冬季之前》、《吉米的童年》。

在文學(xué)創(chuàng)作方面,克洛岱爾保持了某種與影像創(chuàng)作很相和諧的訴求,他面向最大多數(shù)的讀者創(chuàng)作,也因此,克洛岱爾的文學(xué)總體上呈現(xiàn)出和現(xiàn)實(shí)主義相近似的風(fēng)貌。讓·吉奧諾、喬治·西默農(nóng)、路易-費(fèi)迪南·塞利納,是克洛岱爾的宗師。故事、人物、情景,這些典型現(xiàn)實(shí)主義所追求的框架和背景,幾乎言中了克洛岱爾的文學(xué)的核心。也是在這個(gè)基調(diào)下,克洛岱爾寫(xiě)下了,包括《灰色的靈魂》、《布羅岱克的報(bào)告》、《調(diào)查》、《托拉雅之樹(shù)》、《犬列島》在內(nèi)的大量的小說(shuō),以及一些散文類(lèi)作品。克洛岱爾大部分作品都由Hachette Livre旗下的éditions Stock出版社出版。“我總是努力地最大程度地接近自己的感情,自己的真心,我之所以寫(xiě)作,是因?yàn)樗鼘?duì)我來(lái)說(shuō)是不可缺少的。”在回應(yīng)胡小躍的采訪時(shí),克洛岱爾表示。

1917年,“三色花”被掐死在村野,隨之而來(lái)的偵查席卷了女教師維爾哈萊娜、檢察官德蒂納、回收獸皮的約瑟芬等等。這就是《灰色的靈魂》的故事。在這片熱土,戰(zhàn)爭(zhēng)正在肆虐:“所有的男人或者說(shuō)幾乎所有的男人都為了它而離開(kāi)了葡萄園和農(nóng)田。從此,巨大的山坡開(kāi)始荒蕪,雜草叢生,吞噬了果園、葡萄園和良田……”克洛岱爾的兩個(gè)叔公就在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中死去,而數(shù)十年后,克洛岱爾將我們從戰(zhàn)爭(zhēng)的視野中帶離,他請(qǐng)我們欣賞一個(gè)謀殺故事,以及更重要的,由此牽涉的諸多情緣和關(guān)聯(lián)。“三色花、克萊里絲和莉西婭像是一個(gè)靈魂的三種形式,這個(gè)靈魂讓包裹著它的肉體露出相同的微笑、相同的溫柔和熱情。”克洛岱爾寫(xiě)道,“同樣的美來(lái)了又走,產(chǎn)生了又毀滅,出現(xiàn)了又消失。看到它們緊挨在一起,讓人有一種頭暈的感覺(jué)。看了一張又一張,但好像都是同一張。在這些照片中,有一種純潔而可怕的東西,寧?kù)o和恐慌交織在一起。面對(duì)這種永恒,人們甚至?xí)X(jué)得,美好的東西會(huì)留下來(lái)的,不管遇到什么情況,無(wú)論時(shí)間多久,美好的東西總會(huì)回來(lái)的。”

如克洛岱爾所知,克洛岱爾一邊寫(xiě)作,一邊與我們離開(kāi)戰(zhàn)爭(zhēng)、謀殺,呈現(xiàn)在我們面前的是,謎團(tuán)和罪惡背后的人性真相,“十足的混蛋和完全的圣人都不存在。人的靈魂不是白的,也不是黑的,而是灰色的。”最終完成的《灰色的靈魂》在很多意義上,是一個(gè)開(kāi)放的世界,而從體裁意義上說(shuō),它既是偵探小說(shuō),又是歷史小說(shuō)、社會(huì)小說(shuō)、哲理小說(shuō)。克洛岱爾不曾服從于西默農(nóng)的偵探傳統(tǒng),或者一般意義上的偵探小說(shuō),相反,他總是在背離,在尋找偵探小說(shuō)背后的根本價(jià)值。如其所說(shuō),“我曾讀過(guò)很多偵探小說(shuō),現(xiàn)在厭煩透了,它們一本比一本復(fù)雜……目的都是為了在最后向他們揭示真相,找出兇手,好像出了奇跡似的。這些作者的全知全能讓我感到很生氣。生活中往往不是這樣的,大量?jī)词稚矸莶幻鳎瑹o(wú)數(shù)罪案經(jīng)年不破。”在克洛岱爾的家鄉(xiāng),至今還留有戰(zhàn)壕和戰(zhàn)場(chǎng)的痕跡,其殘骸至今仍能觸動(dòng)克洛岱爾。

作為生活在二戰(zhàn)后的作家,作為生活在舊日主戰(zhàn)場(chǎng)上的居民,克洛岱爾尤其關(guān)注種族滅絕問(wèn)題、恐怖問(wèn)題、生命問(wèn)題等等,其所展現(xiàn)的,無(wú)非是克洛岱爾的人道主義訴求。此類(lèi)問(wèn)題,在他的《布羅岱克的報(bào)告》中有著充分的展現(xiàn)。大體上看,《布羅岱克的報(bào)告》和《灰色的靈魂》幾乎是類(lèi)似的故事、類(lèi)似的內(nèi)核,但其更進(jìn)一步也在于它將時(shí)間后移到二戰(zhàn)時(shí)期,也由此觸及了更充分的問(wèn)題,比如種族滅絕問(wèn)題。克洛岱爾對(duì)種族滅絕問(wèn)題的闡釋自然有其深刻之處,也就是說(shuō),發(fā)生在德國(guó)的故事并不是一個(gè)孤本。與之關(guān)聯(lián)的是,克洛岱爾曾到監(jiān)獄教課長(zhǎng)達(dá)十年時(shí)間。他驚訝的發(fā)現(xiàn),人類(lèi)既不是撒旦,也不是天使,而是介于兩者之間。“隨時(shí)間流逝,穴洞會(huì)慢慢愈合、將嬰兒的身軀包覆其中,就在新長(zhǎng)出來(lái)的樹(shù)皮下,隨著大樹(shù)生長(zhǎng),慢慢接近天空。”克洛岱爾在《托拉雅之樹(shù)》寫(xiě)道。《托拉雅之樹(shù)》幾乎是以他在監(jiān)獄中的所見(jiàn)所聞為藍(lán)本的,其同名電視劇正在拍攝中。

在接受《比利時(shí)時(shí)報(bào)》的訪問(wèn)時(shí),克洛岱爾回問(wèn)道,是什么將一個(gè)大師們的國(guó)度和大屠殺的國(guó)度聯(lián)系在了一起?如其在《布羅岱克的報(bào)告》中所說(shuō),“我可是親眼看見(jiàn)過(guò)那些正在行動(dòng)的人,當(dāng)時(shí)他們知道自己并不孤立,他們知道自己可以淹沒(méi)、溶解在即將囊括他們、超過(guò)他們的群眾里,而群眾是由成千上萬(wàn)按他們的形象打造出來(lái)的人構(gòu)成的。人們永遠(yuǎn)可以對(duì)自己這么說(shuō):錯(cuò)誤應(yīng)歸咎于那些拖他們下水,煽動(dòng)他們,讓他們像玻璃蛇一樣繞著棍子跳舞的人,群眾意識(shí)不到他們的行為、他們的未來(lái)和他們今后的行程。這種說(shuō)法不符合實(shí)際。事實(shí)真相是,群眾本身就是魔鬼,群眾會(huì)繁殖,它偌大的身體是由成千上萬(wàn)別的、有意識(shí)的身體構(gòu)成的。而且我知道,從來(lái)不存在幸福快樂(lè)的群眾。也沒(méi)有寧?kù)o的群眾。甚至在他們的歡笑背后,在他們的微笑、音樂(lè)、單調(diào)的歌曲背后就有鮮血,沸騰的血,躁動(dòng)的血,自我轉(zhuǎn)圈、而且在自己飛速推擠旋轉(zhuǎn)的漩渦中發(fā)瘋的血。”

《布羅岱克的報(bào)告》譯者劉方的故事也頗為傳奇。她生于1932年,18歲參軍,5年后轉(zhuǎn)業(yè)學(xué)俄語(yǔ),后來(lái)又進(jìn)入南京大學(xué)讀法語(yǔ),畢業(yè)后先后在南京大學(xué)、中央電視臺(tái)、《中國(guó)文學(xué)》工作。在一次采訪中,劉方嘆道,自己做翻譯更多時(shí)候依憑的是自己的興趣,“不要小看了文學(xué)翻譯,文學(xué)對(duì)一個(gè)人心靈上的感染力,比一般的說(shuō)教要深刻得多。比如當(dāng)年很多人都是因?yàn)樽x了《鋼鐵是怎樣煉成的》《母親》等名著,才最終走上了革命道路。好文學(xué)都是宣揚(yáng)真善美、鞭撻假惡丑的。哪怕作者自身是保守的,比如巴爾扎克,他自己是政治上的保守派,但是他作品中所表現(xiàn)的一切,完全超出了他的世界觀,揭露了社會(huì)的復(fù)雜性,這是他自己也無(wú)法控制的,文學(xué)的力量是很大的。”

從80年代至今,劉方翻譯了羅伯特·梅爾(Robert Merle)、維克多·雨果的、福樓拜的、巴爾扎克、阿爾封斯·都德、瑪格麗特·杜拉斯、埃爾莎·特里奧萊(Elsa Triolet)、儒勒·凡爾納、馬塞爾·普魯斯特、蒙田等人的作品,而《布羅岱克的報(bào)告》很可能是他最后一本譯作。“譯過(guò)那么多書(shū),能讓我流淚的只有這一本”,劉方說(shuō),“下筆不多,但一個(gè)個(gè)鮮活的人躍然紙上,一幕幕動(dòng)人心魄的場(chǎng)景讓人終生難忘……沒(méi)有正面描寫(xiě)戰(zhàn)爭(zhēng),但上世紀(jì)那場(chǎng)侵略戰(zhàn)爭(zhēng)如何踐踏人的尊嚴(yán),如何扭曲人的靈魂,如何蹂躪天賜的美好,如何揭露塵封的丑惡,這里都有用血和淚提供的佐證。難怪作者的猶豫和惆悵始終溢于言表,而且感染了我。”

“身為藝術(shù)家,無(wú)論我寫(xiě)小說(shuō)拍電影,身處這樣的時(shí)代是幸也不幸。藝術(shù)家的任務(wù)就是感受人性的脈動(dòng)與世界的變化,透過(guò)自己的眼睛把它呈現(xiàn)出來(lái),作為時(shí)代的鏡子。因此,我寫(xiě)書(shū)有時(shí)想娛樂(lè)讀者,有時(shí)則是想替讀者立起一面鏡子,讓大家看看世界真實(shí)的模樣,看有哪些問(wèn)題讓人想把眼睛移開(kāi)。這就是為何文學(xué)有時(shí)必須是不快樂(lè)的。”克洛岱爾在《非人》(Inhumaines)這本隨筆集中表示。在這本書(shū)中,克洛岱爾對(duì)人的思考又和時(shí)代問(wèn)題聯(lián)系在一起,比如現(xiàn)代技術(shù)、貧富差距、全球化問(wèn)題。

例如,在“共同生活”的章節(jié)中,克洛岱爾就以某個(gè)傲慢的人的視角詮釋了文明融合的正當(dāng)性,“我們受不了不文明的行為。[……]胡須男。當(dāng)然是阿拉伯人。到處都是。八成來(lái)自市郊。這些人就喜歡住在毫無(wú)美感的社區(qū)里面。[……]德國(guó)車(chē)。比實(shí)際年份老十歲。銹得體無(wú)完膚。柴油的。德國(guó)貨一舊就慘不忍睹,很快就變得俗不可耐。[……]他因?yàn)楦n國(guó)人進(jìn)行迂回曲折的談判而飽受壓力。一板一眼的民族。不知變通。挑剔。[……]杜伯伊又往后車(chē)廂走去。英國(guó)的。細(xì)致。高雅。曲線優(yōu)美。愛(ài)使性子。有點(diǎn)臟。[……]杜伯伊回到后車(chē)廂。救急用的手提汽油桶。小心駛得萬(wàn)年船。澆在那輛德國(guó)老爺車(chē)上。阿拉伯人朝溝渠遠(yuǎn)遠(yuǎn)爬去。他哇哇大哭。[……]好好笑。這么比喻好美。一個(gè)全球化的積極作用。又一個(gè)。你說(shuō)了就算。”當(dāng)然,克洛岱爾的出發(fā)點(diǎn)更多還是人本主義的,但這絲毫不貶損這本書(shū)的價(jià)值。

“人類(lèi)正走在一個(gè)十字路口。無(wú)論是從地緣政治、人群流動(dòng),我們都可看到重大變化。我們放在Facebook、Instagram上的臉不是我們真正的臉。失去這些社交軟體,人們似乎就不知道怎么和人來(lái)往。此刻的社會(huì),欲望必須在當(dāng)下被滿(mǎn)足,那意味你失去渴望的力量,你的幻想之力正在消失。這也是人類(lèi)史上頭一遭,人際關(guān)系有如此大的變動(dòng)。”在一次采訪中,克洛岱爾表示。在回應(yīng)《格蘭塔》的采訪時(shí),克洛岱爾又更為簡(jiǎn)潔的做出了總結(jié):創(chuàng)造現(xiàn)代技術(shù)的驅(qū)動(dòng)力既有生存,又有死亡,某種意義上,現(xiàn)代人就是這對(duì)悖論的產(chǎn)物。

那么文學(xué)?如我們所知,克洛岱爾對(duì)文學(xué)并不持有一種樂(lè)觀主義態(tài)度,或者純粹樂(lè)觀主義的態(tài)度。當(dāng)然,悲觀主義和克洛岱爾也沒(méi)有具體的關(guān)聯(lián)。那么,克洛岱爾的文學(xué)觀究竟是什么呢?或許可以稱(chēng)之為距離主義,一來(lái),克洛岱爾的認(rèn)識(shí)并不直接與現(xiàn)實(shí)世界相連,這個(gè)連接借助了鏡頭,二來(lái),克洛岱爾獎(jiǎng)文學(xué)置于曾經(jīng)哲學(xué)所處的位置,也就是說(shuō),曾經(jīng)哲學(xué)家發(fā)現(xiàn)了生活世界中的裂縫和空隙,今天作家們幾乎在做同樣的事情,作家們發(fā)現(xiàn)了世界并不被講述、揭示、觸及的內(nèi)容。總而言之,作家們變成了提出問(wèn)題的人,甚至變成了提出一個(gè)方法論的人。但不得不說(shuō),目前仍未有定論。

總體來(lái)說(shuō),克洛岱爾并不是憂心忡忡的人,他對(duì)生活的態(tài)度尤為怡然,這種怡然自然也包含了某種程度的野蠻的成分。其對(duì)待文學(xué)的態(tài)度還有一種發(fā)自?xún)?nèi)心的自由,正如其回應(yīng)《巴黎快報(bào)》的訪問(wèn)時(shí)所言,“在寫(xiě)作上,我從來(lái)不遵守?cái)⑹乱?guī)則。我隨時(shí)隨地會(huì)對(duì)敘事者喊停,我會(huì)刻意打斷,以此賦予文本以最大程度的自由度。”2012年,他的《氣味》(Parfums)出版,這本書(shū)既延續(xù)了《追憶似水年華》《香水》《佛蘭德公路》對(duì)于氣味和香水的關(guān)注,又開(kāi)辟了對(duì)于氣味的完全夠了與整體呈現(xiàn)。《氣味》,以字母順序排列,從合歡樹(shù)一直延續(xù)到旅行,整本書(shū)分門(mén)別類(lèi)地描繪了日常生活中的63種香味,例如父親的須后水,母親的防曬乳,叔叔的套頭毛衣,田地上的干草垛,鋼筆墨水,爐火中燃燒的煤塊,高盧女人和茨岡女人牌香煙……誠(chéng)如余中先所言,“種種氣味或甜美,或苦澀,或辛辣,或簡(jiǎn)單,或精致,或溫和,或憂傷,在作者敏銳的感知和細(xì)膩的文筆中,日常生活中的零碎物件帶上了屬于自身特有的一種氣味,鍍上了一層溫暖人性的光。”

在“愛(ài)人”的章節(jié)中,克洛岱爾寫(xiě)道,“每當(dāng)褐發(fā)的娜塔莉或是金發(fā)的瓦萊麗從我身邊經(jīng)過(guò)時(shí),我那顆朝三暮四的小心臟就會(huì)不顧一切想要跳出胸口來(lái)。我為她們寫(xiě)詩(shī),然后在早上八點(diǎn)來(lái)到朱利安娜-法朗克中學(xué)時(shí),悄悄塞進(jìn)她們手中。克莉奧帕特拉、特洛伊的海倫、雅典娜、阿佛洛狄忒、狄安娜或是奈費(fèi)爾提提:我讓歷史課上和神話中的美人在我的詩(shī)篇中重現(xiàn)。[……]為了證明我熾熱的感情,我為瓦萊麗生造了一個(gè)動(dòng)詞——radadorer,將翻來(lái)覆去地講同樣的話和熱愛(ài)兩個(gè)動(dòng)詞組合到一起,瓦萊麗,我翻來(lái)覆去地愛(ài)你![……]她把臉湊近我的臉,尋摸著我的嘴唇,然后找到它,吻了上去。她的頭發(fā)像絲一般順滑,和我用的洗發(fā)水一樣,也是多普牌,但是還有些其他的味道,植物和糖的味道,果醬的味道,還有蜜餞、甜點(diǎn)、樹(shù)苗和大草原的芳香,一些我說(shuō)不上來(lái)名字的東西的香味,我滿(mǎn)心歡喜地呼吸這縈繞我的芬芳,在她脖子上,在她嘴唇上。[……]我咬緊牙關(guān),呼吸著她脖子、臉頰和嘴里的氣息。我們又一次接吻,這些吻帶著當(dāng)歸的新鮮氣味——我終于能說(shuō)出這是什么香味了[……]我還一邊低聲哼唱把我們聯(lián)系在一起的那首甜蜜的歌曲——我們走,在你想走的時(shí)候,去你想去的地方,直到愛(ài)情死亡時(shí),我們?nèi)匀粫?huì)相愛(ài)。”

可以想見(jiàn),克洛岱爾對(duì)于未來(lái)的世界充滿(mǎn)期待。在回應(yīng)Libelle周刊訪問(wèn)時(shí),克洛岱爾表示,今天全世界正在掀起一股新的自由浪潮,新的世界將會(huì)無(wú)限豐富,既是文化的豐富,又是自然的豐富。“曾經(jīng)地球受到了嚴(yán)重的破壞,但我相信我的女兒那一代可以恢復(fù)它。”克洛岱爾說(shuō)。克洛岱爾的女兒來(lái)自越南。另外,克洛岱爾還是一個(gè)世界主義者,或者歐洲主義者,這尤其體現(xiàn)在他和比利時(shí)的親緣上。2016年,克洛岱爾加入比利時(shí)皇家法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)院,擔(dān)任學(xué)院委員。

(部分譯文參考:《香味(選譯)》,李華譯,《世界文學(xué)》2013年。)