延安魯藝美術(shù)教育與革命美育

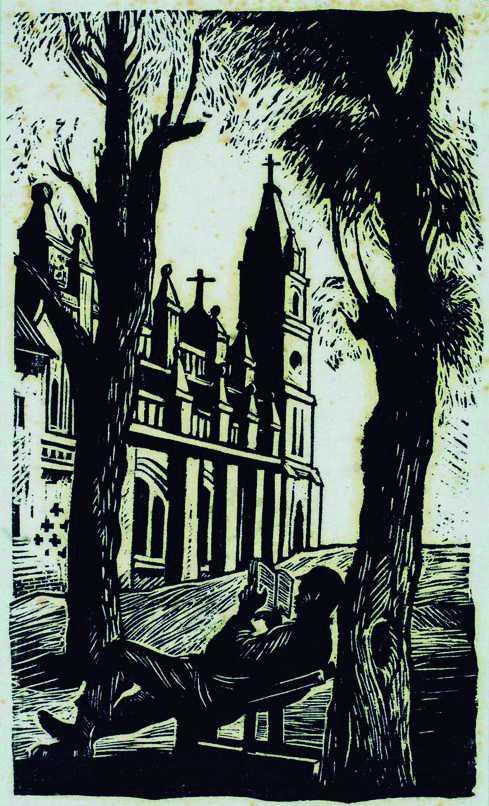

延安魯藝校景(黑白木刻,1939年) 古 元 作

1943年,延安魯藝美術(shù)系師生合影

鍘草(木刻,1940年) 古 元 作

在對(duì)革命文藝、革命美術(shù)的書(shū)寫(xiě)和研究中,解放區(qū)尤其是延安魯迅藝術(shù)學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“魯藝”)的藝術(shù)教育經(jīng)驗(yàn)及其成績(jī)是難以忽視的重要方面。在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下,魯藝自創(chuàng)立伊始通過(guò)多輪次的教育改革,牢牢把握革命藝術(shù)教育主線(xiàn),造就了令世界矚目的延安文藝、延安美術(shù)。尤其對(duì)于美術(shù)教育而言,魯藝不僅積極探索了文藝工作者與人民大眾緊密結(jié)合的革命美術(shù)創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn),還開(kāi)創(chuàng)了陜甘寧邊區(qū)鄉(xiāng)村革命美育實(shí)踐的嶄新經(jīng)驗(yàn),由此切實(shí)推進(jìn)抗戰(zhàn)時(shí)代語(yǔ)境下美術(shù)創(chuàng)作和美術(shù)教育的大眾化。

卓著的魯藝藝術(shù)教育改革

1938年在延安創(chuàng)立的魯迅藝術(shù)學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨在抗戰(zhàn)時(shí)期建立的第一所綜合性藝術(shù)學(xué)校,直接隸屬當(dāng)時(shí)的中央干部教育部領(lǐng)導(dǎo)。由毛澤東、周恩來(lái)、林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、周揚(yáng)聯(lián)合署名發(fā)布的《創(chuàng)立緣起》明確指出,其辦學(xué)目標(biāo)是要發(fā)揮藝術(shù)在“宣傳鼓動(dòng)與組織群眾的有力武器”的作用,并“培養(yǎng)抗戰(zhàn)的藝術(shù)工作干部”,積極服務(wù)抗戰(zhàn)。正如鐘敬之所言:“在延安創(chuàng)立的這所藝術(shù)學(xué)校——魯藝,就是這樣在我黨中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和培育下成長(zhǎng)起來(lái)的。”

魯藝從建校伊始就十分注重藝術(shù)教育與抗戰(zhàn)實(shí)際工作相結(jié)合的教育方式。從魯藝第二期開(kāi)始,魯藝對(duì)學(xué)制作了調(diào)整,即每一屆調(diào)整為3個(gè)學(xué)期,每學(xué)期3個(gè)月。學(xué)員需先在學(xué)校學(xué)習(xí)3個(gè)月,再被派往抗戰(zhàn)前線(xiàn)或農(nóng)村基層工作3個(gè)月,然后回到魯藝?yán)^續(xù)學(xué)習(xí)3個(gè)月,最終完成全部學(xué)業(yè)。對(duì)于這種教育方式所產(chǎn)生的積極效果,時(shí)任魯藝副院長(zhǎng)的沙可夫在魯藝一周年總結(jié)報(bào)告中談道:“這些干部尚能切實(shí)地去做抗戰(zhàn)藝術(shù)工作,受到各方面的歡迎。他們中間的一部分已經(jīng)實(shí)習(xí)期滿(mǎn),回到學(xué)校里來(lái)了。他們帶回來(lái)了不少工作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),供我們參考,以改進(jìn)魯藝實(shí)施教育方針的一切工作。”也通過(guò)這種結(jié)合,以檢驗(yàn)并不斷改進(jìn)魯藝藝術(shù)教育。

在建校一周年之際,隨著辦學(xué)的深入,針對(duì)人員構(gòu)成及其思想的多元性等因素,魯藝制定了新的教育方針,進(jìn)一步賦予了這所新成立的高等藝術(shù)院校濃厚的馬克思主義色彩。新的教育方針是由中央宣傳部討論擬定,并經(jīng)中央書(shū)記處通過(guò)的,方針規(guī)定:“以馬列主義的理論與立場(chǎng),在中國(guó)新文藝運(yùn)動(dòng)的歷史基礎(chǔ)上,建設(shè)中華民族新時(shí)代的文藝?yán)碚撆c實(shí)際,訓(xùn)練適合今天抗戰(zhàn)需要的大批藝術(shù)干部,團(tuán)結(jié)與培養(yǎng)新時(shí)代的藝術(shù)人才,使魯藝成為實(shí)現(xiàn)中共文藝政策的堡壘和核心。”在服務(wù)抗戰(zhàn)的方向下,新的教育方針意在加強(qiáng)黨對(duì)魯藝藝術(shù)教育的領(lǐng)導(dǎo),并賦予其更強(qiáng)烈的馬列主義政治色彩。新教育方針的制定,也推動(dòng)著魯藝藝術(shù)教育進(jìn)入新的階段。1940年5月,在魯藝二周年紀(jì)念時(shí), 毛澤東同志親筆為魯藝題寫(xiě)校名, 同時(shí)題寫(xiě)八字校訓(xùn):“緊張、嚴(yán)肅、刻苦、虛心”,這是他對(duì)魯藝建立革命的藝術(shù)教育作風(fēng)的重要指示。

1940年初,毛澤東發(fā)表《新民主主義的文化》,新民主主義思想“也迅速地在魯藝的教育實(shí)施上體現(xiàn)出來(lái)”。在新任魯藝副院長(zhǎng)周揚(yáng)的主持下,“從魯藝的教育制度和組織措施著手,進(jìn)行了改革與調(diào)整。如在教育計(jì)劃中,曾有兩次較大的修訂,明確規(guī)定教育方針的基本要求為團(tuán)結(jié)與培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)的專(zhuān)門(mén)人材,以致力于新民主主義的文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。”不久,“經(jīng)魯藝全院人員討論后訂出《藝術(shù)工作公約》(十條),作為魯藝實(shí)踐新民主主義的藝術(shù)方向和政策,建立新的藝術(shù)風(fēng)尚而共同努力遵循的準(zhǔn)繩”,要建立“新民主主義現(xiàn)實(shí)主義”的新文藝。1940至1941年,魯藝又進(jìn)入了正規(guī)化辦學(xué)的新階段,試圖建立正規(guī)化的教育制度,但也使得魯藝教育在專(zhuān)業(yè)教學(xué)和創(chuàng)作研究中出現(xiàn)了片面強(qiáng)調(diào)提高的傾向。

1942年5月,毛澤東同志在延安召開(kāi)文藝座談會(huì),不久又專(zhuān)程到魯藝演講,號(hào)召大家從這個(gè)“小魯藝”走到工農(nóng)兵群眾的“大魯藝”中去。所謂“大魯藝”就是工農(nóng)兵群眾的生活和斗爭(zhēng),而廣大勞動(dòng)人民則是“大魯藝”的老師。借此,魯藝及時(shí)調(diào)整了教育方針和教學(xué)計(jì)劃,糾正過(guò)去脫離群眾、關(guān)門(mén)提高等偏向,轉(zhuǎn)向?yàn)楣まr(nóng)兵服務(wù)的新方向,“藝術(shù)教學(xué)活動(dòng)建立在與客觀實(shí)際的直接而密切的聯(lián)系上”、積極接受遺產(chǎn)并加強(qiáng)馬列主義的學(xué)習(xí)(周揚(yáng)《藝術(shù)教育的改造問(wèn)題》),積極推進(jìn)“畫(huà)家下鄉(xiāng)”。正是通過(guò)以上多輪次的藝術(shù)教育改革,魯藝美術(shù)教育日漸成熟,培養(yǎng)出了古元、彥涵、羅工柳、夏風(fēng)、王琦、石魯、莫樸、劉曠、張映雪、牛文等一批成就顯著的革命美術(shù)家,留下了一批馳名中外的延安木刻版畫(huà)力作,體現(xiàn)出黨領(lǐng)導(dǎo)革命美術(shù)教育的顯著成績(jī)。

一場(chǎng)波瀾壯闊的革命美育實(shí)踐

與此同時(shí),通過(guò)將藝術(shù)教育與工農(nóng)兵群眾(主要指代陜北農(nóng)民)、客觀生活實(shí)際(主要指代陜北農(nóng)村生活)緊密相結(jié)合,魯藝還在延安發(fā)起了一場(chǎng)波瀾壯闊的邊區(qū)鄉(xiāng)村革命美育實(shí)踐運(yùn)動(dòng)。

1940年5月,魯藝三期學(xué)員畢業(yè),按照魯藝專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)與革命工作相結(jié)合的教學(xué)安排,葛洛、古元等青年學(xué)員一起被分配到延安縣碾莊鄉(xiāng)開(kāi)展為期約一年的實(shí)際工作。葛洛記述:“臨行前魯藝院長(zhǎng)周揚(yáng)同志找我們五個(gè)人談話(huà),叮囑大家下去后不要作客人,不要當(dāng)旁觀者,要做實(shí)際工作,只有參加實(shí)際工作才能更深入地了解農(nóng)村生活,了解農(nóng)民的思想感情。”然而不久,由于生活的隔閡、語(yǔ)言不通等問(wèn)題,葛洛、古元等人的情緒即轉(zhuǎn)為孤獨(dú)、寂寞。為了排解這突如其來(lái)的苦悶,他們甚至“開(kāi)發(fā)”了一片僅屬于他們的“思索溝”。一段時(shí)間以后,他們都感到不能這樣繼續(xù)下去了,并一致認(rèn)為要在碾莊鄉(xiāng)扎下根來(lái),唯一的途徑就是投身到工作中去、深入到群眾中去。通過(guò)接近群眾、深入群眾,繼而構(gòu)建起美術(shù)工作者與農(nóng)民群眾之間的生活“共在”,如此,以上所謂生活隔閡、語(yǔ)言不通等問(wèn)題也就迎刃而解了。

尤其是對(duì)于美術(shù)學(xué)員古元而言,在生活“共在”的基礎(chǔ)上,他進(jìn)一步探索了“共情”和“共生”的美育維度,取得了別開(kāi)生面的革命美育實(shí)踐的重要經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過(guò)了生活“共在”的熟悉過(guò)程,古元對(duì)“這里的生活產(chǎn)生了深厚的感情,看見(jiàn)鄉(xiāng)親們的日常生活,如同看見(jiàn)很多優(yōu)美的圖畫(huà)一樣”。當(dāng)時(shí),為積極配合農(nóng)村的識(shí)字運(yùn)動(dòng),他還特別注意到繪畫(huà)語(yǔ)言所具有的特殊優(yōu)勢(shì),“利用工作之余教他們識(shí)字”,“每天制作一些識(shí)字畫(huà)片,在一張小紙片上畫(huà)簡(jiǎn)單的圖畫(huà),比如畫(huà)一頭牛、一頭羊、或者一只水桶,圖畫(huà)下面寫(xiě)上‘牛’字、‘羊’字、或‘水桶’二字,分送給各戶(hù)人家……一天識(shí)一兩個(gè)字,一個(gè)月就能識(shí)幾十個(gè)字,效果很好”。這些識(shí)字畫(huà)片受到碾莊農(nóng)民的歡迎,“有時(shí)一天要畫(huà)20多張。老鄉(xiāng)們用酸棗和劈開(kāi)的高粱稈把得到的畫(huà)釘在炕頭上,幾乎家家都有,整個(gè)碾莊仿佛成了古元的畫(huà)庫(kù)。”

其中,古元敏銳地發(fā)現(xiàn),“鄉(xiāng)親們都喜歡把畫(huà)著大公雞、大犍牛、大肥豬、騾、馬、驢、羊這些識(shí)字小畫(huà)片張貼在墻上,供朝夕欣賞”,由此得知“鄉(xiāng)親們對(duì)于家畜的喜愛(ài)心情,也知道了他們的審美趣味”,進(jìn)而“以這方面的題材創(chuàng)作了《牛群》《羊群》《鋤草》《家園》四幅木刻,分送給鄉(xiāng)親們”。此后,古元緊密結(jié)合碾莊農(nóng)村生活,聚焦其中出現(xiàn)的新現(xiàn)象、新風(fēng)貌,又創(chuàng)作了《選民登記》《小學(xué)校》《冬學(xué)》《讀報(bào)的婦女》《結(jié)婚登記》《離婚訴》等作品,其“作品題材從農(nóng)村小景擴(kuò)展到農(nóng)村社會(huì)生活的許多方面,陜北農(nóng)民的新生活和新的精神風(fēng)貌不斷地在他的刻刀下得到再現(xiàn)”。不僅在創(chuàng)作的主題、題材上,古元還積極汲取鄉(xiāng)親們對(duì)于藝術(shù)語(yǔ)言的意見(jiàn)。1942年,他重刻了《離婚訴》,借用“我國(guó)民間木板年畫(huà)以線(xiàn)為主的傳統(tǒng)形式”,“用單線(xiàn)的輪廓和簡(jiǎn)練的刀法來(lái)表現(xiàn)物體,畫(huà)面明快,群眾也就喜歡接受了”。通過(guò)重刻,古元果斷放棄了木刻新形式中的歐化語(yǔ)言,而轉(zhuǎn)向“舊形式”“民間形式”“地方形式”和“方言土語(yǔ)”這些本土文藝資源,體現(xiàn)出進(jìn)一步的、更深層的大眾化轉(zhuǎn)向,最大限度地為陜北農(nóng)民群眾服務(wù)。古元從碾莊生活中汲取靈感,刻畫(huà)鄉(xiāng)親們耳熟能詳?shù)念}材,表達(dá)鄉(xiāng)親們的審美情趣,以此開(kāi)展木刻創(chuàng)作;同時(shí),待作品創(chuàng)作出來(lái)之后,他又將這些作品分贈(zèng)給鄉(xiāng)親們,供鄉(xiāng)親們“朝夕欣賞”,進(jìn)而構(gòu)成了美術(shù)創(chuàng)作與農(nóng)村群眾美育教育的一體化關(guān)系。古元所開(kāi)展的極具實(shí)驗(yàn)性色彩的美育實(shí)踐,也為后來(lái)的革命美育運(yùn)動(dòng)提供了必要經(jīng)驗(yàn)。

在延安文藝座談會(huì)后,一場(chǎng)波瀾壯闊的鄉(xiāng)村革命美育實(shí)踐在邊區(qū)迅猛地開(kāi)展了起來(lái)。這正如陸定一在《文化下鄉(xiāng)》一文中所說(shuō):“我國(guó)農(nóng)民對(duì)藝術(shù)是有愛(ài)好的,但是他們的‘食量’,向來(lái)是一則粗制濫造,二則封建意味極為濃厚。我們革命的文化人,有責(zé)任來(lái)給他們以思想上政治上和技巧上很好的新食量。”所謂“文化下鄉(xiāng)”,即是要在延安鄉(xiāng)村發(fā)起一場(chǎng)真正意義上的革命美育運(yùn)動(dòng)。1943年3月,中央文委和中央組織部召集文藝工作者開(kāi)會(huì),號(hào)召文藝工作者到農(nóng)村去,緊密地與群眾相結(jié)合。此后,延安魯藝的文藝工作者紛紛下鄉(xiāng)深入生活。同年12月,一支有42名成員的“魯藝工作團(tuán)”深入綏德,收集了大量民間剪紙,并創(chuàng)作了新年畫(huà)和新窗花;王式廓下鄉(xiāng)到安塞農(nóng)村;古元、艾青隨運(yùn)鹽隊(duì)下鄉(xiāng)到三邊;羅工柳和楊筠下鄉(xiāng)到關(guān)中;張望下鄉(xiāng)到靖邊等。1945年3月,時(shí)任魯藝美術(shù)系主任的江豐組織成立了魯藝美術(shù)研究室年畫(huà)研究組,積極搜集、整理、研究延安民間年畫(huà)、剪紙作品。不久,由江豐等集體撰寫(xiě)的《關(guān)于新的年畫(huà)“利用神像格式問(wèn)題”》在1945年4月12日《解放日?qǐng)?bào)》刊發(fā),討論了利用舊年畫(huà)形式的限度和經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)對(duì)于民族形式、民間形式、地方形式的積極借鑒,魯藝美術(shù)工作者努力推進(jìn)美術(shù)創(chuàng)作能夠更深層次地介入鄉(xiāng)村生活、最大限度地滿(mǎn)足陜北農(nóng)民審美需要。

在全面抗戰(zhàn)的歷史語(yǔ)境中,尤其在黨的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,魯藝經(jīng)過(guò)多輪次的美育教育改革,不斷調(diào)整辦學(xué)方針,以及時(shí)地適應(yīng)抗戰(zhàn)實(shí)際和生活實(shí)際的需要。尤其在延安文藝座談會(huì)以后,通過(guò)“畫(huà)家下鄉(xiāng)”與邊區(qū)鄉(xiāng)村生活緊密相結(jié)合,魯藝開(kāi)創(chuàng)了美術(shù)教育改革和革命美育實(shí)踐的嶄新路徑,取得了顯著成績(jī)。當(dāng)徐悲鴻1942年在重慶看到古元“農(nóng)村小景”系列木刻之一的《割草》(1940)時(shí),驚嘆其為“中國(guó)藝術(shù)界中一卓絕之天才”,他日必將為中國(guó)取得光榮。延安美術(shù)尤其延安木刻不僅在抗戰(zhàn)時(shí)期的陜甘寧邊區(qū)深受廣大群眾的歡迎,而且其所建構(gòu)起來(lái)的成熟且具有獨(dú)特風(fēng)格的“延安學(xué)派”藝術(shù)已經(jīng)進(jìn)入西方各大美術(shù)館、博物館并受到高度評(píng)價(jià),成為了書(shū)寫(xiě)世界現(xiàn)代藝術(shù)史尤其抗戰(zhàn)藝術(shù)史的重要組成部分。

延安魯藝卓有成效的美術(shù)教育和革命美育實(shí)踐也啟示著我們,一方面,美術(shù)教育和美育工作者應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持深入生活,努力加強(qiáng)美術(shù)教育和社會(huì)生活實(shí)際、廣大人民群眾的結(jié)合,構(gòu)建共在、共情、共生的生活實(shí)踐和創(chuàng)作實(shí)踐維度;另一方面,應(yīng)當(dāng)將學(xué)校美育和社會(huì)美育緊密結(jié)合起來(lái),兩者相互促進(jìn)、相得益彰,構(gòu)建新型美育教育模式,切實(shí)推進(jìn)當(dāng)代美術(shù)創(chuàng)作的繁榮。