陳漱渝:天下誰人不識(shí)君 ——阿Q百年冥誕祭

“莫愁前路無知己,天下誰人不識(shí)君”,這是唐代詩人高適《別董大》一詩中的名句。在中國現(xiàn)代小說的眾多形象中,阿Q實(shí)可謂是無人不知,無人不曉,獨(dú)一無二的人物。魯迅的《阿Q正傳》于一九二一年十二月至一九二二年二月連載于北京《晨報(bào)副刊》,因此二〇二一年恰逢這位“大咖”的百年冥誕。讀者常問:作為文學(xué)家的魯迅對(duì)世界文學(xué)究竟做出了什么主要貢獻(xiàn)?我的回答是兩點(diǎn):一、創(chuàng)造了雜文這種現(xiàn)代散文的戰(zhàn)斗文體;二、創(chuàng)造了阿Q這樣一位超越時(shí)空的精神典型。

《阿Q正傳》最早刊登于《晨報(bào)副刊》(當(dāng)時(shí)題為《晨報(bào)副鐫》,1925年改為《晨報(bào)副刊》)

但是,小說發(fā)表的時(shí)間并不等于作品中阿Q的真實(shí)年齡。如果要議論作品中這位大名鼎鼎的阿Q,不妨先為他草擬一份履歷表。

一、 年齡。經(jīng)我考證,他大約生于一八八一年,是魯迅的同齡人;卒年為一九一一年。這卒年確鑿無誤,因?yàn)椤栋正傳》第七章已注明阿Q于宣統(tǒng)三年(一九一一年)九月十四日宣布“造反”,而那位“把總”剛做革命黨不上二十天就把阿Q槍斃了。一九三四年十一月十八日,魯迅在《答〈戲〉周刊編者信》中說:“我的意見,以為阿Q該是三十歲左右。”如果整三十歲,那生年恰巧是一八八一年。“左”一點(diǎn),可能是一八八〇年;“右一點(diǎn)”,可能是一八八二年。

二、 籍貫。一般人多會(huì)填作浙江紹興,因?yàn)轸斞感≌f的風(fēng)土人情大多取自他的故鄉(xiāng)。有些《阿Q正傳》的改編者還試圖將阿Q的臺(tái)詞一般改為紹興土語。但魯迅在《答〈戲〉周刊編者信》中卻鄭重聲明:“我的一切小說中,指明著某處的卻少的很。”“假如寫一篇暴露小說,指定事情是出于在某處的罷,那么,某處人恨得不共戴天,非某處人卻無異隔岸觀火,彼此都不反省,一班人咬牙切齒,一班人卻飄飄然,不但作品的意義和作用完全失掉了,還要由此生出無聊的枝節(jié)來,大家爭(zhēng)一通閑氣。”所以,還是填寫為“中國宗法社會(huì)”為妥。

三、 職業(yè)。流浪短工,兼小偷小摸。因?yàn)椤澳茏觥保翱细伞保园主要靠勞動(dòng)糊口;但又沾染了游手之徒的惡習(xí),他也會(huì)偶爾替盜竊犯望望風(fēng),接接貨。阿Q這一典型當(dāng)然是雜取種種人物合成提煉而成的,人物原型之一應(yīng)該是謝阿桂。所以原作已告訴讀者:“他活著的時(shí)候,人們都叫他‘阿Quei’。”按漢字發(fā)音,“阿Q”應(yīng)該讀為“阿貴”或“阿桂”。盡管此人既不富貴,又不是丹桂飄香時(shí)降臨人間,但如今一般讀者都據(jù)英文發(fā)音來讀“Q”字,這就是“約定俗成”的巨大力量。這位謝阿桂就寄居在周氏家族宅院大門西邊的門房里,曾把他偷來的古磚賣給魯迅之弟周作人;向女仆求愛之事則是阿桂之兄阿有的事跡,相當(dāng)于阿Q追求吳媽。

四、 政治面貌。這一欄最難填寫。因?yàn)榘想“革這伙媽媽的命”,但假洋鬼子卻不準(zhǔn)他革命,所以他并沒有成為“革命黨”的成員,沒有黨籍。填寫為“群眾”也有問題:“群眾是真正的英雄”,而阿Q絕對(duì)不是英雄。可見一個(gè)人真實(shí)的政治立場(chǎng)和態(tài)度,是很難用一個(gè)標(biāo)簽或一個(gè)臉譜簡(jiǎn)單勾勒的。不過,魯迅在《〈阿Q正傳〉的成因》一文中說得很明白:“據(jù)我的意思,中國倘不革命,阿Q便不做,既然革命,就會(huì)做的。我的阿Q的命運(yùn),也只能如此,人格也恐怕并不是兩個(gè)。”因此,應(yīng)把阿Q視為革命的啟蒙對(duì)象。

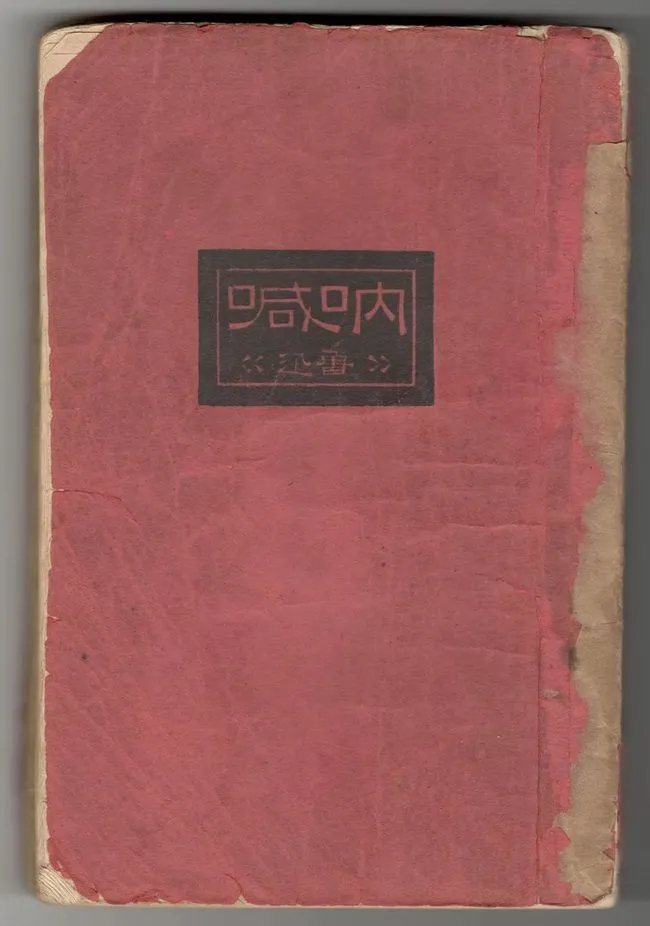

《阿Q正傳》連載后,收入小說集《吶喊》出版。圖為《吶喊》封面,新潮社1923年版

五、 健康狀況。經(jīng)皮膚科醫(yī)生診斷,阿Q患有“癩瘡疤”。經(jīng)精神科醫(yī)生診斷,他患有“人格障礙”。這種心理疾病是在神經(jīng)系統(tǒng)并未發(fā)生真正病變的情況下出現(xiàn)的,表現(xiàn)為妄自尊大,諱疾忌醫(yī),自輕自賤,畏強(qiáng)凌弱,愚昧健忘,以丑驕人。總體特征是用幻想中的虛幻勝利掩蓋現(xiàn)實(shí)中的真實(shí)失敗,故可以概括為“精神勝利法”。魯迅剖析的國民性痼疾中,還有“圍觀”“官癮”“國罵”“瞞和騙”,這些病態(tài)在阿Q身上也有表現(xiàn)。

六、 海外關(guān)系。阿Q雖然是一百年前中國偏僻地區(qū)一個(gè)默默生長(zhǎng)、任人宰割的泥腿子,但卻又有錯(cuò)綜復(fù)雜的海外關(guān)系。自從魯迅為他立傳以來,他的傳記就被譯成了英、俄、日、德、世界語、捷克等多種文字,從各國出版的百科全書和辭書中也可查到有關(guān)阿Q的評(píng)語。特別有趣的是,阿Q不僅登上過國內(nèi)的各種舞臺(tái),還登上過外國的話劇舞臺(tái),更難以設(shè)想地登上過芭蕾舞舞臺(tái)。法國文學(xué)家羅曼·羅蘭說,法國大革命時(shí)期也出現(xiàn)過阿Q一類人物。美國記者埃德加·斯諾說,《阿Q正傳》跟捷克古典作品《好兵帥克》庶幾近之。日本記者山上正義說,阿Q跟張三、李四一起,已成為日本的太郎、長(zhǎng)松相類似的普通名字。埃及、印度的作家也說他們的國家也有阿Q式的人物。無怪乎阿Q成了世界文學(xué)的著名典型,幾近“國際公民”。馬克思主義認(rèn)為,人有三種基本存在形態(tài):一是個(gè)體形態(tài),二是群體形態(tài),三是類存在形態(tài)。這三種形態(tài)合成了一個(gè)人的完整統(tǒng)一體。(《馬克思的人學(xué)思想》,見《世界人學(xué)史第四卷,第278頁,河北人民出版社2003年11月出版,孫鼎國主編》)流浪短工是阿Q的個(gè)別形態(tài),中國國民劣根性是阿Q的特殊形態(tài),“阿Q相”是阿Q的一般形態(tài)。實(shí)際上,讓《阿Q正傳》贏得國際聲譽(yù)的,正是阿Q精神具有的“一般形態(tài)”。這種“一般形態(tài)”賦予了阿Q這個(gè)人物以社會(huì)普遍性和藝術(shù)永恒性。馬克思又指出,像堂吉訶德這一人物,在十六世紀(jì)有,在十九世紀(jì)也有;在西班牙可以找到,在德國同樣可以找到。阿Q同樣是堂吉訶德這類的精神典型。

替阿Q填完履歷表,還想自問自答幾個(gè)問題。

首要要回答魯迅的創(chuàng)作動(dòng)機(jī)。魯迅執(zhí)筆的導(dǎo)因當(dāng)然是《晨報(bào)副刊》編輯孫伏園的約稿。該刊新開辟一個(gè)“開心話”的專欄,想連續(xù)刊登一些能讓讀者看了開心的文字。魯迅在開篇的“序”中之所以加了一些跟全篇并不相稱的話,就是為了適合編輯的要求。不過作者接著寫下去,就讓讀者臉越來越沉,心也越來越沉。到了小說結(jié)尾,阿Q在中彈后靈魂微塵似的迸散。舉人老爺和趙府也都舉家號(hào)啕。未莊的圍觀者都覺得掃興。作品開頭像喜劇,結(jié)尾又像悲劇,綜觀其內(nèi)容其實(shí)是一部具有道德目的的正劇。可見,魯迅寫《阿Q正傳》并不是為了尋開心。他為此醞釀了好幾年,其目的“是想暴露國民的弱點(diǎn)”(《偽自由書·再談保留》)。也就是說,魯迅是想把《阿Q正傳》當(dāng)成一面鏡子,讓國人照出自己靈魂的污垢;是想把《阿Q正傳》當(dāng)成一口警鐘,讓沉默的國民發(fā)出反抗和叫喊的聲音,把一個(gè)萬馬齊喑的中國變成一個(gè)有聲的中國。

“想暴露國民的弱點(diǎn)”,也就是“改造國民性”的同義語。這是魯迅留學(xué)日本時(shí)期即已形成的思想和主張。創(chuàng)作《阿Q正傳》就是這一思想和主張?jiān)谖膶W(xué)創(chuàng)作方面的一次成功實(shí)踐。眾所周知,古希臘和古埃及有一個(gè)著名的“斯芬達(dá)克斯謎語”,猜不著就會(huì)有危險(xiǎn),于是人們只好繞開這位神怪走。探討魯迅改造國民性的思想曾經(jīng)在某種意義也有類似之處,因?yàn)橐徊涣羯窬蜁?huì)掉進(jìn)“人性論”的理論泥沼,使一個(gè)原本學(xué)術(shù)性的問題變成帶政治性的問題。比如,有人會(huì)質(zhì)問,難道有統(tǒng)一的國民性嗎?阿Q是勞動(dòng)者,但魯迅把“阿Q精神”寄植在一位農(nóng)民身上,這豈不是低估或抹殺了農(nóng)民的革命性?說不少中國人身上都附著了阿Q精神,外國人也承認(rèn)他們國度有阿Q式的人物,這豈不是抹殺了特殊的階級(jí)性而宣揚(yáng)了超時(shí)空、超國度的“普遍人性”?感謝改革開放給中國學(xué)術(shù)界帶來的寬松環(huán)境,這些問題如今盡可以大膽進(jìn)行探討了;即使觀點(diǎn)有偏頗之處,也不至于被扣上嚇人的政治帽子。

要合理回答以上問題,必須牢記魯迅所說的“知人論世”這四個(gè)字。這是一把打開魯迅思想寶庫的鑰匙。

魯迅出生在鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)四十年之后。十八歲赴南京求學(xué)又趕上了曇花一現(xiàn)的“戊戌變法”。中國被列強(qiáng)豆剖瓜分,“中國人”可能被“世界人”從世界民族之林?jǐn)D出。這種國家和民族的深刻危機(jī),迫使先進(jìn)的中國人尋求救國救民的道路。許壽裳在憶述跟魯迅討論“中國民族性的缺點(diǎn)”時(shí),用了“身在異國,刺激多端”這八個(gè)字,就表明了魯迅的文學(xué)活動(dòng)跟他救國活動(dòng)的有機(jī)聯(lián)系。

魯迅是一位赤誠的愛國主義者,而不是一位民族主義虛無者。他曾聲明他筆下的“中國人”這三個(gè)字并不代表所有的中國人。如果引用魯迅歌頌“中國人的脊梁”的那些詩一般的語言,也許有人會(huì)認(rèn)為他的后期作品并不能說明他的早期思想。但在創(chuàng)作《阿Q正傳》的十八年前,亦即一九〇三年,魯迅在《中國地質(zhì)略論》中就寫到:“吾廣漠美麗最可愛之中國兮!而實(shí)世界之天府,文明之鼻祖也。”“中國者,中國人之中國,可容外族之研究,不容外族之探險(xiǎn);可容外族之贊嘆,不容外族之覬覦者也。”也就在開始探討中國國民性的同時(shí),魯迅在七律《自題小像》中還發(fā)出了“我以我血薦軒轅”的豪邁誓言。“軒轅”,即指中華民族。如果魯迅認(rèn)為中華民族無藥可治,那他就完全不必作出改造國民性的努力了。

在魯迅作品中,國民性的概念跟民族性的概念是混用的。“國民”中既包括“民眾”“群眾”,也包括“闊人”“市儈”“圣賢之徒”。根據(jù)馬克思主義的原理,一個(gè)國家或民族由于地域狀況、文化環(huán)境、經(jīng)濟(jì)生活、語言文字大體相同,可以形成相同或相似的心理素質(zhì)和性格特征,即所謂“共相”。國民性的概念比階級(jí)性的概念寬泛,但并不排斥階級(jí)性。正如同魯迅在《三閑集·文學(xué)的階級(jí)性》中所說,在階級(jí)社會(huì),人就一定帶著階級(jí)性。但是“都帶”而非“只有”。只是因?yàn)檎Z言環(huán)境不同,強(qiáng)調(diào)的側(cè)面有所不同而已。中華民族勤勞勇敢,酷愛自由,但中華民族在歷史上也沾染了不同程度的阿Q氣。說“六億神州盡舜堯”,并非中國人一個(gè)個(gè)真都成了圣人;同理,說阿Q陰魂不散,也并非中國人一個(gè)個(gè)都有阿Q那種程度的精神痼疾。

說阿Q精神在中國社會(huì)具有普遍性,并沒有抹殺《阿Q正傳》中出場(chǎng)人物的階級(jí)性。“人性”的概念,是區(qū)分“人”與“動(dòng)物”的概念。“階級(jí)性”的概念,是區(qū)分階級(jí)社會(huì)不同社會(huì)利益集團(tuán)的概念。“精神勝利法”是半封建半殖民地社會(huì)滋生的失敗主義的產(chǎn)物,但作為專制者的失敗主義跟作為被專制者的失敗主義表象相似,實(shí)質(zhì)不同。魯迅深刻指出:“專制者的反面就是奴才,有權(quán)時(shí)無所不為,失勢(shì)時(shí)即奴性十足。”(《南腔北調(diào)集·諺語》)對(duì)于上層統(tǒng)治階級(jí)的“精神勝利法”,魯迅在《且介亭雜文·說面子》中有一段生動(dòng)描寫:“相傳前清時(shí)候,洋人到總理衙門去要求利益,一通威嚇,嚇得大官們滿口答應(yīng),但臨走時(shí),卻被迫從邊門送出去。不讓他走正門,就是他沒有面子了;他既然沒有面子了,自然就是中國有了面子,也就是占了上風(fēng)了。”這種轉(zhuǎn)敗為勝的方式,相當(dāng)于阿Q贏的一堆洋錢都被鄰村賭徒搶走了,自己擎起右手在左臉上打了兩個(gè)嘴巴,就仿佛是自己打了別個(gè)一樣。

在《阿Q正傳》中,作者惟妙惟肖地刻畫了在趙太爺們身上表現(xiàn)的精神勝利法。比如,阿Q最初宣布自己姓趙時(shí),趙太爺立即跳過去,給了他一個(gè)嘴巴:“你怎么會(huì)姓趙!——你那里配姓趙!”但阿Q宣布“造反了!造反了!”趙太爺就被他嚇得怯怯地低聲叫著“老Q”。趙白眼也嚇得惴惴地叫“Q哥”,想跟他探革命黨的口風(fēng)。這就正好印證了魯迅所說的“專制者的反面就是奴才”。

豐子愷筆下的阿Q

作為流浪短工,阿Q身上的“精神勝利法”來自何處?首先,這種精神痼疾是專制政體、皇權(quán)文化的產(chǎn)物。馬克思說,專制制度需要愚民,正如尸體充滿了蛆蟲一樣。(《摘自〈德法年鑒〉的書信》,一八三四年九月)曾經(jīng)有人嘲諷中國人不團(tuán)結(jié),像一盤散沙。魯迅指出:“小民雖然不學(xué),見事也許不明,但知道關(guān)于本身利害時(shí),何嘗不會(huì)團(tuán)結(jié)。先前有跪香,民變,造反;現(xiàn)在也還有請(qǐng)?jiān)钢悺K麄兊南裆常潜唤y(tǒng)治者‘治’成功的,用文言文來說,就是‘治績(jī)’。”(《南腔北調(diào)集·沙》)被壓迫者身上的“奴性”并不是從娘胎里帶來的,而是壓迫者的“治績(jī)”。離開奴才的奴性,哪來奴隸主的“長(zhǎng)治久安”?奴性的發(fā)展有兩個(gè)階段:開始是只愿暴政“暴”在他人的頭上,自己拿“他人的苦”做賞玩,做慰安。比如阿Q進(jìn)城看到殺革命黨,覺得“咳,好看,殺革命黨。唉,好看好看……”待自己也被押上囚車赴刑場(chǎng)時(shí),才感到像遇到惡狼似的被嚇得要死,但至死也不明白他之所以被槍斃的緣由,更沒有一絲一毫反抗的意念。這正是魯迅“哀其不幸”之處。

在階級(jí)社會(huì),不同階級(jí)的思想是可以互相滲透的,這就是馬克思主義所說的“任何時(shí)代的統(tǒng)治思想都是統(tǒng)治階級(jí)的思想”。比如,阿Q的“男女之大防”觀念,就是皇權(quán)社會(huì)“三綱”思想灌輸與熏染的結(jié)果:“凡尼姑,一定與和尚相通;一個(gè)女人在外面走,一定是想引誘野男人;一男一女在那里講話,一定要有勾當(dāng)了。”阿Q身上最令人痛心之處是“以丑驕人”,連“癩頭瘡”都可以視為光榮的象征,驕傲的資本,這正是“昏亂思想遺傳的禍害”。這種昏亂思想不僅鼓吹中國精神文明世界第一,“古人所做所說的事,沒一件不好”,而且“中國便是野蠻的好”。(《熱風(fēng)·隨感錄三十八》)魯迅還指出,群體思想往往受無數(shù)代祖先長(zhǎng)期形成的思想慣性影響,以致造成“死人拖住活人”的悲劇。這種“民族根性造成之后,無論好壞,改變都不容易的”。不過,雖然“專利生長(zhǎng),昭蘇非易”(《 〈越鐸〉出世辭》),但魯迅仍然強(qiáng)調(diào):“幸而誰也不敢十分決定地說:國民性是決不會(huì)改變的。”(《華蓋集·忽然想到四》)

作為流浪短工,小生產(chǎn)者的個(gè)體勞動(dòng)形式也決定了阿Q的經(jīng)濟(jì)地位和思想意識(shí),如保守封閉,自欺欺人,安于現(xiàn)狀……《阿Q正傳》中寫到阿Q“很鄙薄城里人”,認(rèn)為他們把“長(zhǎng)凳”叫“條凳”可笑,在油煎大魚頭上加上切細(xì)的蔥絲而不是半寸長(zhǎng)的蔥葉也可笑,反映的正是農(nóng)民階級(jí)的狹隘性。然而魯迅畢竟是為“阿Q”立傳,而不寫《趙太爺正傳》,就是因?yàn)椤鞍”的精神創(chuàng)傷顯然嚴(yán)重,但最終是可以療治的,而對(duì)于作品中趙太爺、舉人老爺為象征的等級(jí)制度,則應(yīng)該掀翻,顛覆,滌蕩,“全都踏倒他”。據(jù)魯迅夫人許廣平回憶,《阿Q正傳》中的小D是阿Q的縮影,也是魯迅特意留下的一條伏線。作為被壓迫者的小D終究會(huì)有抬頭的一天,可惜魯迅一直沒有寫。(《〈阿Q正傳〉上演》,《現(xiàn)實(shí)》半月刊創(chuàng)刊號(hào),一九三九年七月二十五日出版)我認(rèn)為,如果把《阿Q正傳》視為一部中國人的心靈史,那這部中篇小說僅僅是一部“啟蒙史”,待寫的還有“覺醒史”,“解放史”,只不過歷史還未能為魯迅提供應(yīng)有的條件和機(jī)遇。所以這首“心靈三部曲”只完成了一部。

有論者認(rèn)為,魯迅對(duì)中國國民性的解剖固然深刻,但僅僅是一種關(guān)于人的抽象思考,并沒有把這種批判跟制度批判結(jié)合起來,結(jié)果反把批判矛頭由體制轉(zhuǎn)向了民眾。我認(rèn)為,這是不了解魯迅生平而導(dǎo)致的誤解。魯迅是反清革命團(tuán)體光復(fù)會(huì)的成員,在紹興又親身參加了迎接光復(fù)的活動(dòng),本身就是一位民族民主革命者。在《越鐸日?qǐng)?bào)》的創(chuàng)刊號(hào)上,他還發(fā)出了“促共和之進(jìn)行,尺政治之得失”的政治宣言。在《阿Q正傳》中,魯迅再現(xiàn)了辛亥革命這場(chǎng)政治變革的歷史局限:“知縣大老爺還是原官,不過改稱了什么,而且舉人也做了什么——這些名目,未莊人都說不明白——官,帶兵的也還是先前的老把總。”結(jié)果,能看到的僅僅是砸掉了靜修庵里一塊“皇帝萬歲萬萬歲的龍牌”,以及老百姓紛紛將辮子盤到頭頂上。俄國十月革命爆發(fā)后,魯迅歌頌這場(chǎng)摧枯拉朽的大風(fēng)暴。北伐戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)行時(shí),魯迅又歌頌過這場(chǎng)“一炮轟走孫傳芳”的實(shí)地的革命戰(zhàn)爭(zhēng)。至于那批投槍匕首般的魯迅雜文,進(jìn)行的更是體制性批判。革命從來都有文武兩條戰(zhàn)線。當(dāng)實(shí)地的革命者獻(xiàn)身于武裝斗爭(zhēng)時(shí),作為“精神界之戰(zhàn)士”的魯迅則巍然屹立,將畢生精力致力于思想革命,宗旨在于發(fā)揚(yáng)“民魂”。這跟當(dāng)時(shí)的政治革命是相向而行,絕非轉(zhuǎn)移斗爭(zhēng)的大方向。魯迅深知,如不改造國民性,“無論是專制,是共和,是什么什么,招牌雖換,貨色照舊,全不行的”。(《兩地書·八》)

還有論者認(rèn)為,魯迅剖析中國國民性只相當(dāng)于中醫(yī)號(hào)脈,并沒有開出確有療效的處方。其實(shí)這也是一種誤解。魯迅為“阿Q精神”開出的處方是“摩羅精神”。“摩羅精神”出自魯迅一九〇八年二月、三月在《河南》月刊第二、三號(hào)連載的文言論文《摩羅詩力說》。魯迅說,“摩羅”一詞是從印度文翻譯而來,本義是指天上的魔鬼,歐洲人把他叫作撒旦。后來人們把拜倫一類詩人稱之為“摩羅詩派”,就是因?yàn)檫@一派的詩歌“立意在反抗,指歸在動(dòng)作”。他們引吭高歌,爭(zhēng)天拒俗,這種雄奇美德聲音,最能振奮一個(gè)民族的精神。簡(jiǎn)而言之,“摩羅精神”就是對(duì)一切阻礙社會(huì)發(fā)展的舊勢(shì)力的懷疑精神,反叛精神,斗爭(zhēng)精神。與此同時(shí),魯迅又指出:“中國之治,理想在不攖,而意異于前說。”大意是:中國人的政治思想,是在謀求不反抗不斗爭(zhēng),這和前面講的摩羅詩人的觀點(diǎn),完全相反。在《阿Q正傳》早期的研究者中,周作人是頗為出色的一位,曾經(jīng)指出“阿Q這人是中國一切的‘譜’——新名詞成為‘傳統(tǒng)’——的結(jié)晶”。最終,他卻“以儒家的入世哲學(xué)為根據(jù),以老莊的游世態(tài)度為依托,以禪宗的出世思想為歸宿”(野夫:《周作人后期思想管窺》),墮落成為日本侵略者膝下的一個(gè)臣仆,直白地說,就是奴才。

在魯迅作品中,斗爭(zhēng)性還有一個(gè)形象的比喻性提法,就叫“獸性”——這是跟馴良的“家畜性”相對(duì)立的性格,也即是療治“奴隸性”的一劑猛方。作為“萬物之靈”的人類在動(dòng)物面前經(jīng)常表現(xiàn)出一種優(yōu)越感,但人若失去了“靈魂”(即精神)即無異于動(dòng)物。更何況在感官功能方面,人本來就有諸多不及動(dòng)物的地方,比如嗅覺不如獵犬,認(rèn)路不如信鴿,所以魯迅在《華蓋集·夏三蟲》中寫道:“古今君子,每以禽獸斥人,殊不知便是昆蟲,值得師法的地方也多著哪。”

趙延年為《阿Q正傳》創(chuàng)作的版畫插圖

在五四新文化運(yùn)動(dòng)中,陳獨(dú)秀根據(jù)進(jìn)化論的人性論,認(rèn)為一個(gè)強(qiáng)大的民族應(yīng)該同時(shí)發(fā)展人性和獸性,如果獸性全失,就會(huì)成為一個(gè)墮落衰亡民族(《陳獨(dú)秀文章選編》上,第91頁,三聯(lián)書店1984年出版)陳獨(dú)秀這里所說的獸性,指的也就是在強(qiáng)權(quán)面前的“抵抗力”,表現(xiàn)為意志頑強(qiáng),能爭(zhēng)善斗;而不能畏寒怯熱,柔弱有病(同書,第89頁)魯迅在《而已集·略論中國人的臉》一文中,也明確贊揚(yáng)“獸性”而反對(duì)“家畜性”,因?yàn)椤耙芭3蔀榧遗#柏i成為豬,狼成為狗,野性是消失了,但只足使牧人喜歡,于本身并無好處”。在《且介亭雜文·從孩子的照相說起》一文中,魯迅又強(qiáng)調(diào)說:“馴良之類并不是惡德,但發(fā)展開去,對(duì)一切時(shí)無不馴良,卻決不是美德,也許簡(jiǎn)直倒是沒出息。”阿Q在強(qiáng)權(quán)和惡勢(shì)力面前的“馴良”和“家畜性”,正是一種萬劫不復(fù)的奴性。

在構(gòu)建和諧社會(huì)的當(dāng)下,在向二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)奮進(jìn)的征途中,我們重讀《阿Q正傳》這篇經(jīng)典作品具有什么當(dāng)代意義呢?對(duì)于這個(gè)問題,自然各有各的理解,可以彼此兼容,不必相互排斥。當(dāng)前中國人的精神面貌,當(dāng)然跟一百年前的中國有了很大不同,但魯迅筆下的阿Q精神也不能說已經(jīng)根除。街頭的圍觀,校園的欺凌,在強(qiáng)者面前忍氣吞聲,在弱者面前耀武揚(yáng)威,這些都是我們?cè)谌粘I钪心軌蚯猩砀惺艿降牟涣棘F(xiàn)象。中國由弱國變成世界大國,這同樣是舉世矚目的事實(shí)。不過我們更要保持謙虛謹(jǐn)慎,反對(duì)魯迅筆下那種“愛國的自大”。面對(duì)大國間的競(jìng)爭(zhēng),中國人在霸凌主義面前更需要一種自強(qiáng)不息的底氣和勇氣。中國人要自立于世界民族之林,還是需要魯迅那種“硬骨頭”精神。毛澤東說“這是殖民地半殖民地人民最可寶貴的性格”(《新民主主義論》),這句話仍然值得國人深思。

記得一九三八年初,中旅劇團(tuán)在武漢公演了田漢改編的話劇《阿Q正傳》。當(dāng)時(shí)正值中華民族最危險(xiǎn)的時(shí)刻。在武漢主持抗日工作的周恩來特意為扮演阿Q的演員題詞:“堅(jiān)持長(zhǎng)期抗戰(zhàn),求得中華民族的徹底解放,以打倒中國的阿Q精神。”馬克思認(rèn)為,人的解放有兩個(gè)層面:一是物質(zhì)的解放,二是精神的解放。政治解放的最后形式就是人的解放,而人的解放的最后形式就是精神解放,也就是《國際歌》所唱的“讓思想沖破牢籠”。我想,這一天的到來,也就是“死去的阿Q時(shí)代”真正來臨之時(shí)。