《云沒(méi)有回答》:回到是枝裕和的原點(diǎn)

在大部分日本電影影迷眼中,提起“日式溫情”這個(gè)詞,是枝裕和大概是繞不開(kāi)的。第一部電影《幻之光》里,是枝裕和拍女人由美子的生活。她在丈夫去世后守了幾年寡,帶著兒子嫁給第二任丈夫,來(lái)到海邊小鎮(zhèn)重新過(guò)上平靜的生活。某日,由美子跟隨一隊(duì)送葬人來(lái)到海邊,喊出內(nèi)心埋藏已久的疑惑,為什么前夫會(huì)自殺。

可以把《幻之光》當(dāng)作是枝裕和創(chuàng)作的原點(diǎn)嗎?從這部電影開(kāi)始,個(gè)人和家庭如何在向前走的日子里跟過(guò)往相處成了他電影中經(jīng)常提及的話題,延續(xù)到《步履不停》里,意外死亡的兄長(zhǎng)是次子良多擺脫不掉的陰影,影響著他與父母的關(guān)系;《海街日記》里,父親的死將香田四姐妹聚集到同一個(gè)屋檐下。所謂溫情,在是枝裕和的電影里該是這樣的傷痛隨時(shí)間之河的漫溢,經(jīng)歷一番消散與凝結(jié)后上升到表層的那部分。它像一種半透光的膠狀物,散發(fā)謹(jǐn)慎又幽暗的光澤,不講述什么,不指引什么,它的存在是即時(shí)的,也像那句由美子突然喊出話,是不可靠的。

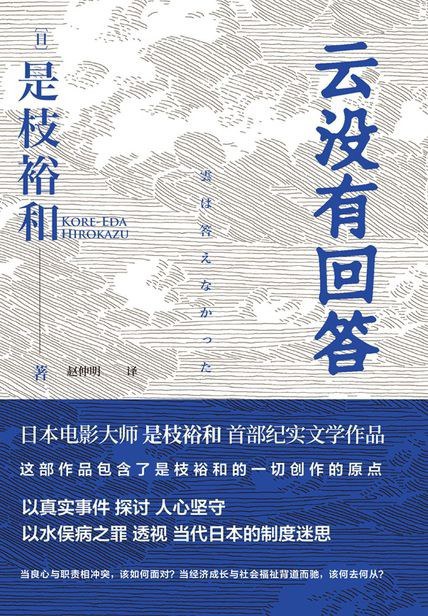

至于“原點(diǎn)”這一問(wèn)題的答案,跟預(yù)想的并不一樣。《云沒(méi)有回答》的序言里,是枝裕和寫(xiě)的第一段話就交了底:“無(wú)論電影還是小說(shuō),作家的一切都融匯在他的處女作中。如果這一觀點(diǎn)正確,那么對(duì)我來(lái)說(shuō),所有一切顯然不在我的電影處女作中,而在這部《云沒(méi)有回答》的作品中。”

這部似乎不知名的作品有一段久遠(yuǎn)的來(lái)歷。1991年,當(dāng)時(shí)29歲的是枝裕和第一次以導(dǎo)演身份制作了電視紀(jì)錄片《可是……拋棄福祉的時(shí)代》,只有六十分鐘。紀(jì)錄片的素材加上之后補(bǔ)充的采訪匯編成這本紀(jì)實(shí)作品。圍繞精英官員山內(nèi)豐德自殺一事,是枝裕和在書(shū)里用松散的、簡(jiǎn)筆畫(huà)一般的筆法描繪了山內(nèi)豐德的一生。透過(guò)山內(nèi)豐德和水俁病訴訟案,談到戰(zhàn)后日本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)福祉間面臨的沖突,官僚階層處理沖突時(shí)的抉擇。1956年的水俁病事件可以說(shuō)是這一沖突下的典型案例之一。

是枝裕和的寫(xiě)法沒(méi)有什么特殊之處,開(kāi)篇用接近報(bào)道式的口吻講述山內(nèi)豐德的死,往后從豐德的少年時(shí)代逐步向現(xiàn)在追溯。豐德出生于1937年,隨父母搬過(guò)幾次家。1944年,豐德的父親戰(zhàn)死,豐德與母親被趕出家門(mén)。特殊的家庭境遇養(yǎng)成了豐德內(nèi)斂敏感的性格,他開(kāi)始與文學(xué)為伍,在詩(shī)歌寫(xiě)作中尋找出口。在書(shū)中,是枝裕和展示了許多豐德的日記和詩(shī)作,彼時(shí)的豐德是一位理想主義的文學(xué)少年。

1959年,豐德大學(xué)畢業(yè)進(jìn)入厚生省,從文學(xué)少年變成負(fù)責(zé)社會(huì)福祉建設(shè)的官員。在同事的介紹下,豐德認(rèn)識(shí)了后來(lái)的妻子高橋知子,兩人在1968年結(jié)了婚,后來(lái)有了兩個(gè)女兒。少時(shí)不健全的家庭未曾教給豐德如何維系家庭情感,很長(zhǎng)一段時(shí)間,豐德與知子維持著有限的交流。往往是豐德外出工作,下班回家后吃晚飯,工作內(nèi)外的事極少跟妻子提及。工作上,豐德將文學(xué)理想逐漸轉(zhuǎn)移到社會(huì)福祉上,也確實(shí)做出了一些成果。但福祉建設(shè)讓位給經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境和復(fù)雜的官僚體系都為豐德帶來(lái)很大的壓力,被委派負(fù)責(zé)水俁病事件后這種壓力更加突出。1990年12月5日,豐德寫(xiě)下簡(jiǎn)短的遺書(shū),在家中自縊身亡。

簡(jiǎn)略地還原豐德的一生,似乎與是枝裕和的“原點(diǎn)”沒(méi)什么關(guān)系。可如若回顧下是枝裕和電影里父親和丈夫的形象,其中不少都是以近乎消失的方式存在的。除了上文提到的《幻之光》和《海街日記》,《無(wú)人知曉》里,單身母親惠子帶著四個(gè)孩子,父親只現(xiàn)身過(guò)兩次。與《步履不停》極為相像的《比海更深》里(甚至兒子的名字都叫良多),良多的父親去世,離婚的他想見(jiàn)孩子并不容易。即便是《步履不停》里,父親的形象也大多是沉默的。回想《云沒(méi)有回答》里,少時(shí)的豐德以“云”作為創(chuàng)作核心,寄托的可能既有自身的飄無(wú)定所,也有對(duì)死去的父親的哀思,“我想象著,父親死去的那個(gè)地方的夏天的云在空中翻卷”。“云沒(méi)有回答”便是人沒(méi)來(lái)由地出現(xiàn),離開(kāi),這樣的人首先是豐德的父親,其次是豐德自己,接著,化身到是枝裕和的電影里。當(dāng)由美子站在海邊追問(wèn)“為什么他會(huì)自殺”,追問(wèn)的那個(gè)“他”也就不再只是一個(gè)人。

從人物來(lái)歷的角度討論“原點(diǎn)”也許顯得淺薄,《云沒(méi)有回答》的序言里可以發(fā)現(xiàn)一些根源性的答案。這篇序言寫(xiě)在2014年,是枝裕和在里面講到這本書(shū)出版20多年來(lái)自己想法上的變化。從剛開(kāi)始接觸豐德的死,制作紀(jì)錄片和這本書(shū)時(shí)看重的社會(huì)性,到20多年后重讀時(shí)被豐德與知子從生到死的相處經(jīng)歷震撼,私人性的部分帶給是枝裕和的觸動(dòng)取代了他曾經(jīng)力圖建立的社會(huì)性。

由此,是枝裕和電影創(chuàng)作的路徑變得清晰起來(lái)。粗淺來(lái)看,《步履不停》最能代表他創(chuàng)作中私人性的部分。將三代人在忌日這天聚集在一起,母子,姐弟,夫妻,婆媳……任何一種家庭關(guān)系都能在這里找到,進(jìn)而從這短暫一日的狹小空間里表露——哪怕捎帶一點(diǎn)難堪和不情愿。更不用說(shuō),樹(shù)木希林飾演的母親寄托了是枝裕和對(duì)自己母親的哀思。

能體現(xiàn)社會(huì)性的電影,這里要提到的是《無(wú)人知曉》。影片改編自一起真實(shí)發(fā)生的社會(huì)案件,是枝裕和改編后的故事大概是這樣:母親惠子委托12歲的長(zhǎng)子福島明照顧弟弟和妹妹,妹妹失足摔死,明在朋友的幫助下將妹妹裝進(jìn)行李箱,埋在機(jī)場(chǎng)附近。案件原本的殘忍程度這里不再贅述,是枝裕和有意做了淡化,電影的重心回落在四個(gè)孩子如何相處,孩子面對(duì)無(wú)人照料時(shí)的難處似乎往往被童真輕巧地偽裝,就連妹妹之所以被埋在機(jī)場(chǎng),也出自明想完成妹妹坐飛機(jī)的愿望。處在有孩子受傷、死去的事實(shí)與童真式的想象間,這個(gè)夾縫是不是也藏著是枝裕和的困惑,過(guò)于殘酷的社會(huì)性事件如何不留情感地講述?如要帶入私人性的情感表達(dá)是否會(huì)偏離事件真實(shí)的部分?

2018年,是枝裕和拍出了被視為集大成的《小偷家族》,講述六個(gè)沒(méi)有血緣關(guān)系的人由生活的困頓走到一起,假借家庭的名義生活,每個(gè)人背后都有當(dāng)下尖銳的社會(huì)性問(wèn)題:援交少女、孤兒、經(jīng)濟(jì)下滑中的底層。電影集大成的地方或許就在這里,原本私人性的家庭場(chǎng)合因?yàn)檫@樣那樣的社會(huì)問(wèn)題改造了一番。關(guān)上的不再是門(mén),隔一道簾子替而代之,家庭便成為半開(kāi)放的了。只有困頓的人明白簾子比門(mén)好用在哪里,它有時(shí)允許自己這樣的人走進(jìn)去。

不清楚是枝裕和對(duì)這種家庭的構(gòu)想是否來(lái)自社會(huì)案例。電影里,人物間的情感隨特殊的家庭環(huán)境變得隱晦不明。他們彼此照看扶持,又羞于越過(guò)血緣這道紅線主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)各自的家庭身份,只在外人問(wèn)起或無(wú)人看到時(shí)喊出那個(gè)稱呼。當(dāng)家庭的假象因一起意外事故被曝光,他們之中有人懷疑,真的只是因?yàn)殄X(qián)一起生活嗎?

社會(huì)的現(xiàn)狀,家庭的意義,人類(lèi)的情感。一些龐大的問(wèn)題似乎這樣輕巧地走進(jìn)電影,私人的部分和社會(huì)性的部分極為自然地融合在一起。一切是怎樣發(fā)生的?是枝裕和不想讓我們一次全看到。影片開(kāi)始,已經(jīng)是偷竊回來(lái)的“父親”和“兒子”撿到了“女兒”,新的一家人一起吃烏冬面的畫(huà)面。

回到是枝裕和的創(chuàng)作經(jīng)歷,似乎又有了答案。1992年至今的近三十年,數(shù)部小說(shuō),數(shù)部電影,一切在這里歷練后發(fā)生。時(shí)間和所做的一切不會(huì)撒謊。至于真正的原點(diǎn)在哪里,比起所有的人物與故事似乎顯得不再重要。姑且也聽(tīng)聽(tīng)《云沒(méi)有回答》里,是枝裕和更接近本質(zhì)的回答——

人不是為故事和主題而存在的。正如我們的生命那樣,只是作為生命自然而然地存在。