治愈與新生——2020年西班牙語文學(xué)概述

內(nèi)容提要 2020年西班牙語文學(xué)在新冠肺炎疫情的影響下依然可圈可點,主題主要涉及:關(guān)注文學(xué)和語言本身,探究其治愈功能;疾病和死亡書寫,從中尋找精神上的新生;暗含對和解期待的愛恨情仇故事。此外,女性文學(xué)依然是不可忽視的亮點。正如2020年召開的“?文學(xué)大會”所呼吁的主題,在這樣一個反烏托邦已成為現(xiàn)實的時刻,文學(xué)需要烏托邦,因為文學(xué)能夠治愈心靈,帶來新生。

關(guān)鍵詞 西班牙語年度文學(xué)研究 治愈 新生 和解

2020年對全世界來說都是悲傷的一年,一場突如其來的新冠肺炎使所有人的生活脫離了正軌,圖書館關(guān)閉,書店門可羅雀,諸多重要的圖書盛事停辦或改為線上舉辦,出版行業(yè)受到重創(chuàng)。與此同時,西班牙語文學(xué)界也失去了諸如西班牙戲劇家何塞·瑪利亞·貝內(nèi)特·依赫內(nèi)特(Josep Maria Benet i Jornet)、智利小說家路易斯·塞普爾維達(Luis Sepúlveda)這樣的文學(xué)精英。所幸,一如在瘟疫之下莎士比亞創(chuàng)作了《李爾王》,薄伽丘創(chuàng)作了《十日談》,當代作家們在疫情的陰霾下也沒有懼怕和懈怠,創(chuàng)作出了比往日更加精彩、震撼的作品。西班牙《世界報》在統(tǒng)計年度30本最佳圖書時便說,2020年是疫情肆虐和封閉隔離的一年,卻也是讀者難得的讀書時光。

一、文學(xué)之用:通過虛構(gòu)的烏托邦治愈殘酷的現(xiàn)實

2020年11月,馬德里召開了第12屆“?文學(xué)大會”,這是國際西班牙語文學(xué)的重要盛會,從會議的主題“反烏托邦已死,烏托邦萬歲”中我們能清楚地感覺到2020年文學(xué)的傾向和讀者的期待。本屆大會主席、西班牙作家赫蘇斯·魯依斯·曼迪利亞(Jesús Ruiz Mantilla)對這個主題進一步解釋說,提出這樣一個抉擇性話題旨在引發(fā)思考,探討如何在當今這個反烏托邦的世界中建立起烏托邦。的確,如今反烏托邦所呈現(xiàn)的可怕情景變成了現(xiàn)實,在這樣一個人類瀕臨絕境的時刻,重建文學(xué)的烏托邦是何等必要。詩除了可以興,可以觀,可以群,可以怨,還可以治愈心靈的創(chuàng)傷。

《女巫》,圖片源自Yandex

被列為最重要的年輕拉美作家之一、同時身為拉丁美洲青年作家團體“波哥大39社團”成員的墨西哥女作家布倫達·洛薩諾(Brenda Lozano,1981—)首先給2020年帶來了第一部治愈之作《女巫》(Brujas)。故事開篇,一位名叫帕羅瑪?shù)淖冃哉弑恢\殺,被殺前,她曾靠賣身過著醉生夢死的生活;而在成為帕羅瑪之前,她曾是一位名為加斯帕爾的巫醫(yī),后將自己的醫(yī)術(shù)傳授給好友菲利希亞娜。接過其衣缽的菲利希亞娜依靠語言和儀式,不僅能治愈身體,更能治愈靈魂的疾病,一時間聲名大振,向她求助的人絡(luò)繹不絕。隨著帕羅瑪被殺的真相被揭開,女性觸目驚心的生存境地也逐漸展現(xiàn)在讀者眼前。暴力犯罪問題一直是困擾拉丁美洲最為嚴重的問題之一,拉美被認為是世界上暴力最嚴重的地區(qū),兇殺率高居全球榜首,女性更是暴力和戕害的主要對象,聯(lián)合國稱拉美是全球女性處境最危險的地方,而墨西哥則“名列前茅”。羅貝托·波拉尼奧(Roberto Bola?o)就曾在小說《2666》中像紀實報道一樣記錄了1990年代墨西哥的華雷斯城中上百位青年甚至是幼年女性被殘忍殺害的血案。事實上,自1990年代以來,據(jù)統(tǒng)計平均每天有十名墨西哥女性死于謀殺,被害者多數(shù)遭到強奸、折磨、毒打,最后被槍殺或被利器刺死或被扼死,棄尸荒野,而且這些案件大部分至今未能得破。面對如此病態(tài)的社會,洛薩諾將治愈的神力賦予了女性。小說題目的靈感源自美籍意大利裔學(xué)者西爾維婭·費德里奇(Silvia Federici)的著作《卡利班與女巫》(Caliban and Witch)。這一題目影射了15至16世紀歐洲大規(guī)模“獵巫”行動中許多被殘忍地活活燒死的“女巫”,而她們背負的主要罪名不過是使用避孕和墮胎藥物,而在強大的男性社會里,這種掌控自己命運的“奢侈”愿望是不可容忍的。同時,在洛薩諾筆下,“女巫”還意味著治愈和保護,帕羅瑪和菲利希亞娜的神秘治愈能力,正是女性構(gòu)建起的自我保護和改變生存境地的象征。洛薩諾認為:“所有的女性,生而就具備女巫的特征,用以保護自身。”小說中,菲利希亞娜的治療所名為“語言”,其本身就是一種烏托邦式的存在,意味深遠:女性依靠語言治愈自身與他者,同時也治愈了語言本身。

阿萊漢德羅·贊布拉,圖片源自Yandex

同為“波哥大39社團”成員的智利作家阿萊漢德羅·贊布拉(Alejandro Zambra,1975—)的小說《智利詩人》(Poeta chileno)則指明好的文學(xué)不僅治愈他人,更能治愈文學(xué)圈子自身的疾病。主人公岡薩羅是位蹩腳的詩人,他一直在為成為真正的詩人和稱職的爸爸而努力。他的繼子有吞食貓糧的怪癖,不愿進大學(xué),卻一心想像繼父一樣成為詩人。小說戲謔地調(diào)侃了文學(xué)圈子的錯綜復(fù)雜,有真正的英雄,也不乏騙子,甚至質(zhì)疑了智利詩歌的神話,可謂振聾發(fā)聵。正如曾以一本《詩歌反詩歌》與傳統(tǒng)詩歌決裂的智利詩人尼卡諾爾·帕拉所說的“真正的嚴肅是喜劇性的”,塞萬提斯、克維多、契訶夫、卡夫卡等真正引發(fā)思考的大師往往是幽默反諷的。類似于《堂吉訶德》所展現(xiàn)的“含淚的笑”,《智利詩人》也通過揶揄諷刺有效地展現(xiàn)了現(xiàn)實的殘酷。小說中,百無聊賴的岡薩羅常常陷入形而上的沉思,例如看到字典上對“后爸爸”一詞的第二條釋義是“壞爸爸”,他聯(lián)想到了自己作為詩人的失敗,于是想象著當繼子被問到父親的職業(yè)時,孩子的回答很可能是一句:“我的后爸爸是一位后詩人。”這類極具諷刺性又耐人尋味的情節(jié)在小說中比比皆是。在作家看來,一如輕盈的靈魂與沉重的肉體之間的矛盾,形而上的詩與形而下的生活是詩人痛苦的根源。不過,文學(xué)與生活之間也有著天然的默契,也正因如此作家在小說的扉頁上引用了阿根廷詩人法比安·卡薩斯的一句話:“適用于寫作的技巧也應(yīng)適用于生活。”

烏拉圭女作家克勞蒂亞·阿門瓜爾(Claudia Amengual,1969—)的《胡利亞娜和書》(Juliana y los libros)則是一部關(guān)于書與人生的故事。這位女性作家兼任大學(xué)老師、文學(xué)翻譯和專欄撰稿人,從2000年起開始文學(xué)創(chuàng)作,撰寫了包括長短篇小說、雜文集等十余部作品。她坦言《胡利亞娜和書》或許是自己最后一部小說,希望能用這樣一部關(guān)于閱讀與書的故事致敬自己鐘愛的文學(xué)世界。在前言中,阿門瓜爾表示:“我之所以能成為我,是因為書,是因為那些沉浸書中的數(shù)不清的時光。”故事中的女主人公胡利亞娜過著孑然一身的生活,但她熱烈地享受著自己的人生,熱愛藝術(shù)、旅行、寫作,尤其是熱愛讀書。書籍詮釋著她自己的故事,她的激情和反感,喜悅和惆悵。小說以一封主人公胡利亞娜寫給作家本人的信開篇也可謂別出心裁,在信中胡利亞娜感謝作家愿意書寫她和書籍的故事,并且稱希望自己提供給作家的素材已足夠豐富,熱切希望自己能夠成為作家構(gòu)建的文學(xué)世界中的一個人物。更為有趣的是,小說結(jié)尾仍以一封主人公寫給作家的信收筆。在信中胡利亞娜這樣寫道:“你是作者,我是敘述者。可以說,我是你創(chuàng)造的一個聲音,一個通過第一人稱以自己的視角講述自己的故事的聲音。你是現(xiàn)實,我是虛構(gòu)。然而,我們倆都是真實的,不過是我們存在于不同的世界。”真實與虛構(gòu)的界限由此被打破,自然而然的敘述者轉(zhuǎn)換為具有自我意識的敘述者。

二、通往新生的疾病與死亡

《有失才有得》與阿爾勃特·埃斯皮諾薩,圖片源自Yandex

疾病和死亡向來是文學(xué)的重要母題,往往承載著種種象征和隱喻,它們在文學(xué)中并非一味地可怕,而是通往新生的必經(jīng)之路。正如《霍亂時期的愛情》的結(jié)尾處,弗洛倫蒂諾那不可戰(zhàn)勝的決心和勇敢無畏的愛讓船長所頓悟的:原來是生命,而非死亡,才是沒有止境的。西班牙作家阿爾勃特·埃斯皮諾薩(Albert Espinosa,1973—)的《有失才有得》(Si nos ense?aran a perder ganaríamos siempre)由19個能夠慰藉心靈的小故事組成,正如作家在前言中對讀者所說,“我總是在想,特別是當你急需一些別人的話來治愈你自己的時候,你會需要這樣的書籍”。如第一個故事中那對15歲的孿生兄弟,哥哥得了癌癥,弟弟卻一直健康無恙。在哥哥做開顱手術(shù)的前一晚,他希望弟弟能代替自己躺在病床上,以便他可以去體驗一下未曾體驗且很可能永遠也沒有機會體驗的人生。于是,這一晚弟弟被所有人當成哥哥來對待,護士為他測量體溫,寬慰安撫他;醫(yī)生和他談?wù)摯稳盏氖中g(shù);隔壁的女性病友來探望他,給他溫柔一吻。第二天早晨,哥哥如約返回,被推進了手術(shù)室,弟弟則收到了他的絕筆書信:“相信在這一晚的換位體驗之后,無論發(fā)生什么,我都會活在你心里了。”埃斯皮諾薩用幽默的語言和高超的敘事手法講述了一個情理之中卻又意料之外的故事,陡然逆轉(zhuǎn)的結(jié)尾頗有些歐·亨利的風格。書中很多故事涉及疾病、死亡,彌漫著憂傷色彩,骨子里卻蘊藏著勃勃生機,這或許和作家本人青少年時期曾因患骨肉瘤臥床十余年的曲折經(jīng)歷有關(guān)。作家在后記中寫道:“我相信一切都可以超越,這些故事讓我們學(xué)會失去,唯有這樣,我們才能最終得到。”

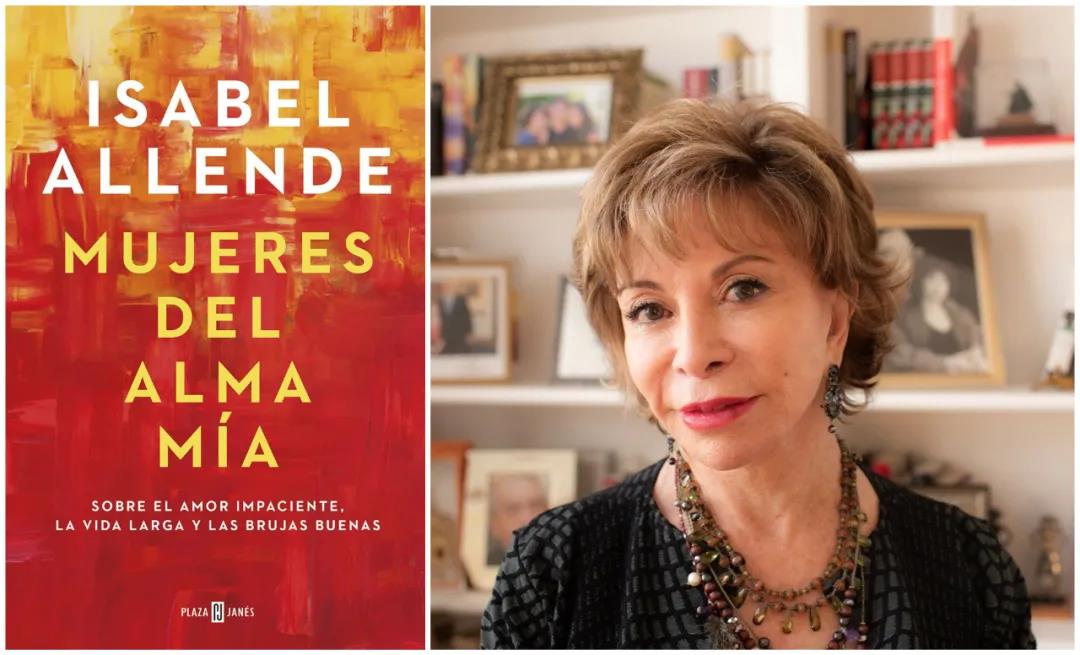

《我靈魂中的女人》與伊莎貝爾·阿連德,圖片源自Yandex

智利女作家伊莎貝爾·阿連德(Isabel Allende,1942—)的自傳體小說《我靈魂中的女人》(Mujeres del alma mía),書寫了作家從童年時期至今與對其影響最深的幾位女性之間的故事。這些女性既包括她擁有傳奇人生的母親潘奇塔、患上紫質(zhì)癥而最終去世的女兒帕拉、被稱為“拉美作家的格蘭德大媽”的文學(xué)經(jīng)紀人卡門·巴爾塞斯等親朋好友,也包括吳爾夫、阿特伍德等對其影響至深的女性作家,更有許多雖不知名卻能代表她們這一代承受磨難卻堅韌前行的女性藝術(shù)家。最初的書名“我們女人想要的”因與美國作家埃麗卡·容的作品重名而改為現(xiàn)在的名稱,從這個原名我們不難看出作家的女性主義傾向。小說直截了當表明了作家的立場,并解釋她為何如此堅決:“從幼兒園時期起,我就是一名女性主義者,盡管那時我和我的家人還不曾知道這個概念……我對男權(quán)的反抗源自我的母親潘奇塔當年不堪的境地,她被丈夫拋棄時,懷里抱著襁褓中的嬰兒,身后還跟著兩個尚穿著尿布的孩子。”小說的結(jié)尾作家還對近幾年如火如荼的#MeToo運動進行了深入探討,同時對新冠肆虐、社會動蕩的2020年及人類集體面臨的困境進行了思考。縱觀阿連德的創(chuàng)作,曾有數(shù)部作品都被稱為其自傳性的小說,如《帕拉》(1994)、《阿弗洛狄特》(1997)等。其新世紀以來的作品,如《我心中的伊內(nèi)斯》(2006)、《瑪雅的日記》(2011)等,大部分都是女性視角,以冒險和成長為主題。這些作品通過女性特有的敏感與幽默,展現(xiàn)了女性的純真、傲慢和堅韌。《我靈魂中的女人》因講述女性面對疾病、困境甚至是死亡時所表現(xiàn)出的驚人勇氣,為人們提供了某種對抗疫情的精神力量,出版后受到讀者的廣泛好評。

繼2015年發(fā)表作為癌癥患者的自述性紀實作品《我的身體也是》后,西班牙女作家拉蓋爾·塔拉尼利亞(Raquel Taranilla,1981—)2020年成功發(fā)表了小說處女作《夜晚與海洋》(Noche y océano),并一舉奪得簡明叢書獎。故事的背景是一樁發(fā)生在2015年的、轟動一時的真實歷史事件:德國著名恐怖片導(dǎo)演茂瑙去世八十多年后,有人撬開棺材盜走了他的頭顱。小說的女主人公貝亞特里斯在大學(xué)里擔任助教,具有她那一代人的普遍特性,文化素質(zhì)高卻缺乏信心,僵化的學(xué)術(shù)體制在她看來只能助長平庸和無聊,沒有絲毫創(chuàng)新可言,令她備感窒息。她常孤身一人,幾乎沒有任何社交,對任何事情都毫無興趣可言,過著周而復(fù)始的生活。她以低廉的租金租住在一座破舊的古宅中,房東的朋友基羅斯突然入住這座古宅,打破了她一潭死水的生活。基羅斯對德國電影先驅(qū)茂瑙的癡迷近乎癲狂,打算拍攝一部能夠還原茂瑙的精神世界的影片,其匪夷所思的想法引起了貝亞特里斯的興趣。茂瑙的頭顱被盜后,她通過新聞的描述立刻意識到,作案者不是警方推測的撒旦教派,而正是基羅斯。貝亞特里斯對茂瑙充滿謎團的人生的調(diào)查,對基羅斯幾乎病態(tài)的心理情結(jié)的解讀,其實更像是對自己內(nèi)心世界的探究和治愈。雖然最后基羅斯不知所蹤,貝亞特里斯卻為他設(shè)想了圓滿的結(jié)局,而自己也由此獲得了新生。作家敘事風格獨特,有點類似西班牙另一位當代作家恩里克·比拉-馬塔斯(Enrique Vila-Matas),他們都喜歡將情節(jié)心理化,常常既在敘事,又在描寫心理。作家借主人公之口把自己的敘事風格定義為“癌癥式的演講”,因為在情節(jié)中穿插著大量的思想、概念、引用和注釋。簡明叢書獎的評獎委員會認為,這部小說成功的關(guān)鍵在于敘事中夾雜著大量信息的獨白塑造了女主人公的形象,這“給整部作品定了基調(diào)的聲音,以第一人稱的形式體現(xiàn),卻包含了眾多人稱的聲音,開啟了無數(shù)種可能性”。

三、當代的《罪與罰》:仇恨后的和解,苦難后的救贖

魯依斯·曼迪利亞在“?文學(xué)大會”上的講話一語中的,稱如今“已經(jīng)到了我們找回崇高,表達渴望改善的時刻”。的確,疫情之下,人們常常面臨生死抉擇,這時更能凸顯人性的善惡,在最為惡劣的境況中,保持一顆陀思妥耶夫斯基筆下的索尼婭那樣的善良之心尤為可貴。西班牙女作家羅莎·蒙特羅(Rosa Montero,1951—)的小說《好運》(La buena suerte)是一個當代版《罪與罰》的故事。故事開篇,一位世界頂級建筑學(xué)家來到一個名為“黑井”的蕭條小鎮(zhèn),匆匆以高價買下火車站對面“復(fù)活街”上的一所房子隱居起來,似乎在躲避著某個可怕的人或事物,又或是在躲避自我。每個小鎮(zhèn)中的人似乎都在假裝成一個與真實的自己截然不同的人,有的人的過去黑暗恐怖,有的陰郁凄涼,有的荒誕不經(jīng)。而假裝不同也是一種逃脫原本人生和曾經(jīng)罪惡后的從零開始,從這個意義上說,這個小村莊又成為一處別樣的烏托邦。小說探討的是善惡的界限,闡釋了恐懼與平靜、罪愆與救贖、仇恨與真愛等矛盾,最終讓讀者看到的是人性本善。小說的敘事分三條線索展開,其一是充滿神秘的主人公逃避現(xiàn)實隱居小鎮(zhèn)的故事主線,其二是主人公所謂的朋友們聯(lián)合警探對他的尋找,其三是小鎮(zhèn)居民類似于內(nèi)心獨白的評論。小說結(jié)尾處道出了人生的真諦:“人生猶如大海,而我們,是一只只小船,在風浪中浮沉。”這也是16世紀西班牙詩人弗萊·路易斯·德·萊昂在其《退隱生活》中詮釋過的比喻:“航船已然破碎,我逃離那狂風暴雨的大海,駛向你那神圣的寧靜。”從小說對善與惡、他者與自我等問題的解讀來看,西班牙《文化報》對蒙特羅的評價還是非常準確的:“確定獨特、有爭論的問題,并給出有效、藝術(shù)的回答,正是這樣的特質(zhì)使得蒙特羅的創(chuàng)作達到頂峰。”

《我賴以生存之心》與佩里迪斯,圖片源自Yandex

西班牙作家佩里迪斯(Peridis,1941—)的小說《我賴以生存之心》(El corazón con que vivo)因史詩般的恢弘獲得了長篇小說之春獎。1936年夏,剛從醫(yī)學(xué)院畢業(yè)的盧卡斯?jié)M懷希望和憧憬回到家鄉(xiāng),在洋溢著幸福的節(jié)日舞會上再次遇到了青梅竹馬的埃斯佩蘭薩。然而就在舞會的兩天后,突如其來的戰(zhàn)爭擾亂了所有的生活與夢想:盧卡斯的兄弟因參加了革命黨被判死刑,埃斯佩蘭薩和盧卡斯也因為分別屬于兩個政見相左的家庭而漸行漸遠。小說的題目來自古巴詩人何塞·馬蒂(José Julián Martí Pérez)的一首抒情詩:“為那個殘忍的,/拔掉了我賴以生存之心的人,/我不種剌薊,也不種蕁麻,/我種下一株白玫瑰。”戰(zhàn)爭意味著仇恨和恐懼,曾經(jīng)的故交因為政見不同而驟然反目;殘酷的戰(zhàn)爭還能照出人性丑陋的一面,曾經(jīng)的鄰居為了自己的利益不惜做出無恥的舉報,滿口仁義道德的神父竟在講經(jīng)布道時煽動暴力與殺戮。然而,在一切美好都仿佛支離破碎之時,愛和希望依然存在,在命懸一線的時刻,小說中仍能看到救死扶傷的醫(yī)生,仍能看到堅不可摧的友誼。小說中人物名字的象征意義不言而喻,例如男主人公的名字盧卡斯意為“光明”,埃斯佩蘭薩意為“希望”,最終男女主人公歷經(jīng)滄桑,終成眷屬,更是意味著在希望的支撐下人們最終迎來光明。小說展現(xiàn)了情感的力量、尊嚴的可貴及和解的需要,作家通過這個感人肺腑的故事提醒人們在思想的分歧之上還有人性的善良,在關(guān)鍵時刻,人們有能力做出更好的選擇。

西班牙女作家艾娃·加西亞·薩恩斯·德烏爾圖里(Eva García Sáenz de Urturi,1972—)的小說《阿基坦》(Aquitania)則是一部關(guān)于權(quán)力與欲望、愛情與背叛、仇恨與諒解的故事,女主人公是被譽為歐洲中世紀最有財富和權(quán)力的女人的阿基坦女公爵埃莉諾,她先后成為法蘭西國王路易七世和英格蘭國王亨利二世的王后,更是后來的英王理查一世之母。小說分別從三個視角進行敘事,其中最精彩的當數(shù)埃莉諾本人對自己波瀾壯闊的傳奇一生的回顧。“這是關(guān)于我的兩個家族的故事,即可怕的歷代阿基坦公爵們和聲名狼藉的法蘭西卡佩王朝的故事,講述了我們?nèi)绾蜗嗷コ鸷蓿秩绾喂串嫵鑫覀兊囊簧罱K又如何相互摧毀的故事,那是在風起云涌的12世紀,歐洲的一切從此發(fā)生了翻天覆地的變化。”小說的這一開篇引言,寥寥數(shù)筆足以讓讀者不能釋手。老公爵殞命,臨死前將爵位留給天資聰慧的埃莉諾,而埃莉諾為報父仇違心答應(yīng)嫁給路易王子。埃莉諾雖最終獲得了至高無上的權(quán)力,卻成為欲望與權(quán)力的犧牲品,而男權(quán)社會又無法容忍她那獨立的主見和張揚的個性。正如她所說,自己只能一路向上,連逃避都是向上的。埃莉諾憑借堅定的自我意識和超凡的智慧,最終掌控了自己的命運。她與兩任丈夫之間有愛情更有仇恨,最終她將孫女嫁給路易的孫子,以諒解收尾,自己也因此獲得了精神上的救贖,表達出對一個沒有殺戮和不公的新天新地的向往。作家兼中世紀史研究者胡安·埃斯拉瓦·加蘭認為,小說的結(jié)構(gòu)堪稱完美,猶如一幅絢麗多彩的中世紀壁畫。

為幫助人們度過疫情期間恐懼而又枯燥的日子,西班牙和拉美許多媒體紛紛推出2020年好書佳作的評選等活動,充分證明了對精神世界而言,看似不創(chuàng)造價值的文學(xué)有著物質(zhì)無法給予的神奇功效。在如此艱難的一年里,能夠看到老作家們筆耕不輟,還能看到一些新人的處女作,實屬難能可貴。另外值得關(guān)注的是,2020年的女性創(chuàng)作可謂一道亮麗的風景,佳作迭出,大有超過男作家的勢頭。正如墨西哥作家丹尼爾·薩爾達尼亞·帕里斯所說:“2020年,女性仍是世界文學(xué)的代表,尤其是在拉丁美洲。”

(原文載《外國文學(xué)動態(tài)研究》2021年第4期,“年度文學(xué)研究”專欄,由于篇幅有限,省略了原文中的腳注。)