幸福,在北緯六十度以北 ——讀西爾萬·泰松《在西伯利亞森林中》

在森林小木屋中讀書

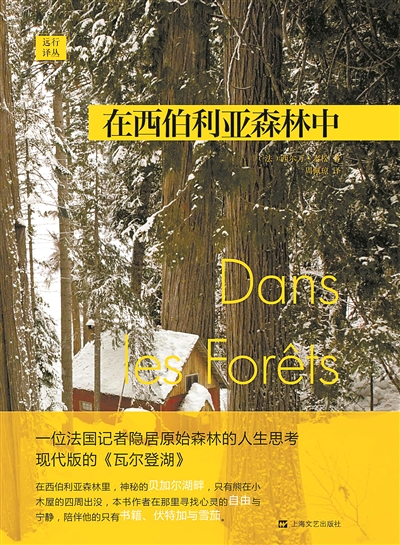

《在西伯利亞森林中》

寫一位法國記者隱居原始森林的人生思考,被稱為“現(xiàn)代版《瓦爾登湖》”的《在西伯利亞森林中》甫一面世即廣受好評,目前已翻譯成十多種文字出版,作者的經(jīng)歷也被拍攝成同名電影。

談及西伯利亞,人們自然地聯(lián)想到寒冷,事實(shí)上那也的確是個不宜居的地方。法國人西爾萬·泰松放棄都市繁華,于冰天雪地的季節(jié)來到西伯利亞,在貝加爾湖畔的一座森林小屋中獨(dú)自度過了不同尋常的6個月,到底是緣于什么、為了什么呢?

西爾萬·泰松在書中自述,他來到西伯利亞,緣于七八年前一次造訪的美好印象和“幸福將位于北緯六十度以北”的美好想象。受此牽引,他念念不忘,重返此地,將自己拋置于荒天野外,開始了長達(dá)半年的隱居。

在這里,在渺無人煙的林海雪原之中,3平方米的小木屋是他生活的軸心,“小木屋安坐于一首短歌的中央,與湖泊、山嶺和森林的世界相接。”然而從小木屋出發(fā),向南要走一天,向北要走五個小時,才能見到他最近的鄰居——兩個名字都叫沃羅迪亞的人,離他最近的村莊更是在120公里開外。那里沒有道路,沒有交通,沒有通信,終日與漫天的風(fēng)雪、靜默的森林和貝加爾湖為伴,臨時配備的衛(wèi)星電話也常在極寒的天氣下失靈……與世隔絕沒有了退路,西爾萬·泰松將自己的心安頓下來,去適應(yīng)眼前的世界。2月21日晚,他走出小木屋,在貝加爾湖的冰面上走了兩公里,然后躺下來仰望星空,并在當(dāng)天的日記中寫下:“我正躺在一片壽命達(dá)兩千五百年的液體化石上。夜空中的繁星比它更要老一百倍。我三十七歲。”

山雀是他最尊貴的客人,每次來訪都給他帶來許多歡樂,他在2月24日的日記中說:“我想到,我得進(jìn)行多少活動、遇見多少人、讀多少東西、拜訪多少地方才能結(jié)束巴黎的一天,而我卻在這兒,輕松地面對一只鳥兒。”一個月之后,“又下起了雪。一個人也沒有,遠(yuǎn)處甚至沒有任何交通工具的蹤跡。這里唯一的過客,只有時間。見到山雀出現(xiàn)已經(jīng)成為我生命的幸福源泉。”

更多的時候,西爾萬·泰松在零下35攝氏度的低溫中收集木材,或者鑿冰釣魚,補(bǔ)充供給。他如此地消磨度日,不緊不慢,人生的意義仿佛也濃縮在這一斧一鑿的具體勞作之中。有時候他什么也不做,“我在那兒站了一會兒,望著泰加森林。”在那里,他只與森林、湖泊、天空、大地發(fā)生聯(lián)系,他看到外物其實(shí)就是贅物,人生所求本來不多,“盤中是捕來的魚,杯中是打來的水,火爐里是自己砍的木頭,這是怎樣的幸福感啊:隱居者從源頭汲取。”

為抵御孤獨(dú)和寂寞,除生活必需品之外,他還帶來了書籍、雪茄和伏特加,在這人跡罕至之地,伴著靜寂讀《一個孤獨(dú)漫步者的遐想》《瓦爾登湖》《孤獨(dú)小屋的契約》《小木屋的一年》,大概是最相宜的。那長長的書單里還有莎士比亞、勞倫斯、卡薩諾瓦、笛福、歌德、加繆、海明威、馬可·奧勒留、叔本華、尼采和《道德經(jīng)》,自由地漫步、深刻地思索,大概缺一不可。

中國詩詞也是他的所愛。3月25日,“我讀著中國詩詞沉沉地睡去,還記住了兩句詩,在與人對話而詞窮時可以引用:‘此中有真意,欲辯已忘言。’”3月27日,“我讀了一上午的中國詩詞”,驚詫于天才的中國人竟能發(fā)明出“無為”的道義。隱居的彼時,他對“無為”又有了更為深切的體驗(yàn),在日記中補(bǔ)充道:“但要注意,中國式的無為并非淡漠憂郁。無為使人對萬物的感知力更加敏銳。”讀到陶淵明言簡意賅的《自祭文》,他自嘆弗如:“我在睡下時想到,既然有人能用三十個字濃縮一生,寫日記還有什么意義?”在小木屋里,他圍著火爐邊讀中國詩詞,邊啜飲伏特加,盡可能地讓時光變得柔軟而美好。

“閱讀、寫作、捕魚、登山、滑冰、林中漫步……生存僅剩十五種活動。”在獲得了無限自由之時,他將需求和欲望壓縮到最低,這時他說他仿佛喚醒了“身體里那個古老的中國人”——我猜他說的應(yīng)該是老子。

有時他有意放棄閱讀,擺脫書本的成見和先入為主的觀念束縛,像叔本華那樣,讓鮮活的思想直接從心中迸發(fā),像尼采那樣,展示“已擺脫一切參照物的見解”。寂靜中,他陷入冥想。無為為伴,興致來時,他擺下棋盤跟自己對弈。

寂靜催生思想,使審視自身變?yōu)榭赡埽耙驗(yàn)槲ㄒ豢赡苓M(jìn)行的對話只能與自己發(fā)生”。寂靜也使自身蛻變、回歸,去除文明的機(jī)巧,回到人類原本的模樣。西爾萬·泰松知道,“由于缺乏談話、矛盾和對話者的諷刺,隱士不像他在城里的表兄弟們那樣滑稽、尖銳、世俗、迅捷。他在敏銳度方面所失去的,在詩意上獲得了彌補(bǔ)。”

偶爾他也長途跋涉,到護(hù)林員主管謝爾蓋的家里去做客,和謝爾蓋、謝爾蓋的妻子以及聚攏來的漁民喝酒聊天。一個狂風(fēng)大作的正午,他步行前往距離小木屋130公里的烏齊卡尼島,給自己留出3天時間拜見那里的朋友謝爾蓋,又留出3天的時間返回自己的小木屋。他帶的,只有一架兒童小雪橇,“在上面裝載了衣物、給養(yǎng)、滑冰鞋、盧梭的《一個孤獨(dú)漫步者的遐思》,還有昨天開始讀的榮格爾日記。”途中,“西北風(fēng)呼呼地吹,我像個瘋子一樣,在毛糙的冰面上貪婪地行進(jìn)了一公里又一公里。一條魚在冰下游過。我們倆之間隔了一個世界。” 吃過喝過聊過,他在烏齊卡尼島的樅木屋里讀榮格爾日記《消逝的七十年》,一頁頁記錄,一頁頁講述,讓時光回到單純,回到原初。

豪放不羈的漁民、村夫路過偶爾也到他的小屋逗留,圍著火爐吃吃喝喝,談?wù)摃r事。偶爾的旅行者光臨,喧鬧之外,帶來花花世界的消息、報紙、雜志——那在他的感覺里已是恍如隔世。做過記者的西爾萬·泰松已經(jīng)不再習(xí)慣輕浮吵鬧,當(dāng)?shù)酱艘挥蔚娜巳盒鷩W著遠(yuǎn)去,他在日記中寫道:“靜謐重新回到我的身畔。這無垠的靜謐并非由于不存在任何聲音,而是因?yàn)橐磺袑υ捳咭徊⑾Я恕@片居住著鹿群的森林,載滿魚兒的湖水,鳥飛過的天空,我的內(nèi)心涌起一片愛意。”

夏天他做了一個皮劃艇,泛過貝加爾湖的安全范圍去探索,與湖里的生物對話,順便去對岸護(hù)林員的家中喝酒。他劃著小艇和朋友約好在扎瓦羅特見面,“我在小艇里放上了《朗塞傳》,決心在精神隱修大師的陪伴下在扎瓦羅特度過愉快的一天。”

在簡單中支配一切,使他獲得無上的滿足,在那里,他不曾懷念都市的生活,不曾留戀既往的擁有,即使中途因簽證的原因短暫進(jìn)城,重返小木屋后仍是加倍地珍惜。

自春天開始,森林、湖泊便漸漸有了生機(jī),貝加爾湖的冰雪開始消融,冰層一點(diǎn)點(diǎn)褪去,呈現(xiàn)出多彩的生命——萬物在愛中皆有生命。

光線的變化給森林、湖泊平添了豐富的層次,留下日日不同的印象。熊、鹿、狼也漸次醒來,時不時地出沒在他的視線里。荒野中西爾萬·泰松不止一次地遇見狼、遇見熊,有時狹路相逢,好在短暫的對視后都相安無事。

受美景和好奇心的引誘,危險并未阻止他探索的腳步,某一個時刻面對高遠(yuǎn)的天空、肅穆的森林,他忍不住在一棵樺樹的樹干上寫下:“樺樹,我把一條信息托付給你:告訴天空,我向它致敬。”

和梭羅、愛默生一樣,西爾萬·泰松徹底愛上了大自然,“在山上的這些日子里,我把自己奉獻(xiàn)給純粹的生命的歡樂。獨(dú)自對著湖面吸煙,不妨害任何事物,不受任何人的操縱,不奢求多于當(dāng)下所擁有的任何東西,而且知道大自然并不厭棄我們。”

隱居的6個月里他也曾經(jīng)歷了失戀——巴黎的女友決定跟他分手。突如其來的打擊使他心痛,為抵御悲傷,他躲在西伯利亞的小木屋里讀莎士比亞,讀愛比克泰德,讀馬可·奧勒留的《沉思錄》,他說斯葛多派的馬可·奧勒留幫助了他,泰加森林保護(hù)了他。

泰加森林從不拒絕提供庇護(hù),那里有農(nóng)民、強(qiáng)盜、抵抗者、悲傷失意的人,“俄羅斯人知道,如果情況變糟,泰加森林就在那里。這種理念扎根在他們的無意識深處。城市只是暫時性的體驗(yàn),總有一天森林將重新覆蓋一切。”

后來,他從護(hù)林員的家中帶回兩只小狗,6月的某一天,“當(dāng)陽光再也無力在云層中穿出光洞時,我躺在湖灘上,面前點(diǎn)燃了一堆柴火。狗擠在我的身畔,小艇的一半靠在岸上。聽著波浪的樂音,看著穿在綠色樹枝上烤著的魚,我想,生命只該如此:成人向他兒時的夢想致敬。”

他將生活簡縮為一棟小木屋,在簡單中抵達(dá)本質(zhì)。“為了獲得內(nèi)心自由的感覺,必須有豐沛的空間與孤獨(dú)。此外還得加上對時間的掌控、絕對的寧靜、粗礪的生活,以及觸手可及的自然美景。這些戰(zhàn)利品的方程式最終將導(dǎo)向小木屋。”小木屋如母親般溫暖,寄托著他對自由、寂靜和孤獨(dú)的向往。在那里,他樂于自由地打發(fā)自己的時光,“它們的每一秒鐘都屬于我。我能按自己的心愿自由支配,使之成為光明、沉睡或憂郁的篇章。”在無事可做的世界里,“自由地做任何事”。

一頁頁地讀著他的日記,又像是和他一同在經(jīng)歷,不知道未來會有什么發(fā)現(xiàn)、什么改變、什么奇跡。將自己置身于極端環(huán)境中,是為有不同尋常的新的體驗(yàn)、新的發(fā)現(xiàn)吧。

西爾萬·泰松本是一個旅行者,可是在貝加爾湖畔住了一個多月他便反思自我:“在此之前,我像離弦的箭一般旅行,現(xiàn)在,我成了插進(jìn)土地的木樁。我的生命開始生根,舉止逐漸放緩。”置身西伯利亞,他從另一個角度觀照文明、世事,悟出“回歸森林,便是回歸自我。”在那里,他讀著盧梭,讀著斯葛多派,讀著老子莊子,品味孤獨(dú)的饋贈,如梭羅所說:“孑然一身時,我從自身的存在吸收養(yǎng)分,的確如此,而且這源泉無窮無盡。”

“只要有人類尚未涉足的泰加森林存在,我就會感覺安穩(wěn)。野性給人慰藉。”然而他明白,無須離開公寓,也能回到內(nèi)心森林,如陶淵明所言:“結(jié)廬在人境,而無車馬喧。問君何能邇,心遠(yuǎn)地自偏。”

“在泰加森林的教堂里生活了六個月。六個月,好像一生。這是一件好事,你知道在世界的一座森林里,在那里,有一座小木屋,那里有一種可能,能不太遠(yuǎn)離生活的幸福。”在那里,他看到一切的嘈雜皆為短暫的駐留,我們最終還是會回到固有的軌道、原初的地方。