蓋瑞·斯奈德:他的榮耀 與自然聯(lián)系在一起

詩人蓋瑞·斯奈德今年91歲了。本世紀(jì)以來暴發(fā)的疫情,引發(fā)的一些思考,都繞不開他。斯奈德用自身與自然近于圣神的約定來創(chuàng)造一種境界,他活成了一種預(yù)言。當(dāng)我們?nèi)祟愅浥c自然的締約,遭遇自然的報(bào)復(fù)時(shí),我們就意識到他作為生活先知的存在。斯奈德被譽(yù)為“當(dāng)代梭羅”,顯然,比起啟蒙過他的生態(tài)作家梭羅,斯奈德走得更深遠(yuǎn),他對時(shí)代語境的把握有超前性,他個人的踐行將自然的尊嚴(yán)賦予平淡無奇,把心靈深處被囚禁的情感解放出來,使自然萬物放射出與人同在的全部光輝。《巴黎評論》這樣評價(jià)斯奈德:“他完全可以被視為梭羅之后第一位潛心思索如何生活并使其成為一種可能范式的美國詩人。”這也對應(yīng)了美國詩人哈斯說的:“從西方朝東方觀看,而非從東方望向西方文明,蓋瑞·斯奈德被稱為第一個美國詩人。”

一 與生俱來的自然之夢

1930年5月,蓋瑞·斯奈德出生在舊金山,不夠兩歲,他們?nèi)一氐轿餮艌D,買下城北的一片采伐地——一間簡陋的小木屋。當(dāng)時(shí)美國經(jīng)濟(jì)大蕭條,生活難有著落。很小,斯奈德就從父親做牛奶小生意這件事情上過渡到自己做雞蛋小生意。打小,他就有了獨(dú)自生活的能力。高中畢業(yè)后,斯奈德被里德學(xué)院錄取,獲全額獎學(xué)金。他主修人類學(xué),研究西北太平洋本土文化。

不少人好奇,斯奈德是如何心儀中國文化乃至東亞文化的。少年時(shí)代,斯奈德就對詩歌、藝術(shù)產(chǎn)生濃厚的興趣,10歲時(shí),他從博物館接觸到山水畫,還有印第安原住民繪畫。古典繪畫帶給他浪漫的快感和另一個空間的想象,而本土生活、森林里的工作讓他對自然天然產(chǎn)生了心靈的誘惑。16歲時(shí),斯奈德的第一篇散文便是他登山的感悟。后來,他去加州大學(xué)伯克利分校讀書,他選擇了東方語言,這是影響他一生的選擇。在那里,他成為中國學(xué)者陳世驤的學(xué)生。這之前,他已被埃茲拉·龐德和阿瑟·威利翻譯的中國古代詩歌深深吸引。19歲時(shí),他讀到翻譯成英文的中國詩;20歲左右,他已經(jīng)閱讀了《道德經(jīng)》《莊子》《論語》,并延伸到佛教方面的書籍。一切的合作都帶有神秘性。與陳世驤的這段師生緣,其實(shí)就是中國緣。在陳老師的幫助下,他翻譯寒山的詩歌,之后漫長的歲月里還翻譯王維、李商隱、杜甫、李白、白居易、蘇軾等詩人的詩歌。斯奈德說,“正是中國古典詩歌把我從少年時(shí)代對美國西部山地荒蠻大自然的盲目崇拜中解脫出來,在中國詩人眼中,大自然不是荒山野嶺,而是人居住的地方,不僅是冥思之地,也是種菜的地方,和孩子們游玩、和朋友們飲酒的地方。”

二 青年時(shí)代的選擇與東亞的游歷

中國作家柳青說過:“人生的道路雖然漫長,但緊要處常常只有幾步,特別是當(dāng)人年輕的時(shí)候。”在伯克利這段時(shí)間,年輕氣盛的斯奈德遇到艾倫·金斯堡、杰克·凱魯亞克和其他垮掉派作家。這之于他的人生是一次重要的印記。青年時(shí)代的理想與激情以反抗之名抓住了生命探索的時(shí)刻。1955年夏天,斯奈德在約塞米蒂國家公園護(hù)路隊(duì)工作,那個時(shí)間段,他找到了詩歌新的方向,獲得了自我的完成。10月13日,在舊金山黑人區(qū)破敗的畫廊舉行的“六畫廊詩歌朗誦會”上,金斯堡朗誦了《嚎叫》,而斯奈德朗誦了他的《醬果盛宴》。這場朗誦會在文學(xué)史上有承前啟后的意味,后來被定義為“垮掉的一代”正式邁入歷史。恣肆不羈的詩人作家們怎么突然對禪宗感興趣起來?一面是無所顧忌的、絕對的宣泄,另一面是淡然如行云流水的情趣,兩者是如何找到平衡的?91歲的斯奈德今天回顧說,當(dāng)人們喧囂、反叛、聲嘶力竭之后,更需要寧靜、質(zhì)樸、克己、閑寂的心境,正是這樣的情緒,禪宗為玩世的他們所著迷。

二戰(zhàn)結(jié)束后,世界一片迷茫,人們開始尋找心靈的慰藉和生命的意義,禪宗正是在這個背景下于美國找到了土壤。“垮掉的一代”,他們的靈感呼應(yīng)的禪宗,就是鈴木大拙的認(rèn)識人自己的自性的生命之流。生于1870年的鈴木大拙,他是日本著名禪宗研究者與思想家。海德格爾曾說過:“他說的每一句話,都是我想表達(dá)的。” 1950年至1958年,鈴木大拙在哥倫比亞大學(xué)講授禪學(xué),無論是他的書或者講座,都帶給了艾倫·金斯堡、杰克·凱魯亞克、蓋瑞·斯奈德等人從陷阱中解脫出來的感受,他們由此成為狂熱的禪宗愛好者。

1956年,在垮掉一代聲名鵲起的時(shí)候,斯奈德選擇離開中產(chǎn)階級興起、物質(zhì)豐富的美國,漂洋過海到當(dāng)時(shí)還很貧困的日本,這對于他來說要拒絕多大的誘惑呀。這也印證斯奈德追尋東方哲學(xué)的決心和內(nèi)心夢想的歸宿,不是為了機(jī)遇和名望,反而是從“有”到“無”。到日本后,斯奈德在幾座臨濟(jì)宗寺廟住了很長時(shí)間,像真正的僧人那樣生活。除了與小田雪窗等禪師學(xué)禪之外,斯奈德從杰出的日本詩人榊七尾身上學(xué)到了很多,讓他如何同時(shí)在日本的內(nèi)城和遠(yuǎn)山生活。對禪宗的修行,斯奈德期待在清規(guī)戒律的生活中抵達(dá)個體和整個宇宙的解放,具體到寫作中,他這樣說:“它四處流動,來去無蹤,必須把你的身體與意識完全放松,就像禪一樣,以迎接它的隨時(shí)拜訪。”

每個人都有自己個人生活上的革命,斯奈德是自覺的先行者。漂洋過海十二年之后,斯奈德決定重返太平洋西岸。回到發(fā)達(dá)的美國,斯奈德與日裔妻子選擇加利福尼亞北部山區(qū),過著自然與人同在的生活,進(jìn)行森林環(huán)保勞作與禪宗實(shí)踐挑戰(zhàn)性的探索。此時(shí),無數(shù)的學(xué)校和團(tuán)體慕名來邀請他做講座,生態(tài)政治和教育,構(gòu)成了他的生活。他說:“我做過的工作像我讀過的書一樣多,這一點(diǎn)對于塑造我的自我意義重大。”大自然依然在塑造著他,那里是廣袤的星光共和國。每天早上,斯奈德自己也教別人就在暗中打坐,參禪。早晨的光線照進(jìn)屋子,照亮他們。那光線把人與自然鏈接起來,使他們這些山居者煥發(fā)出新的能量。

有記者采訪的時(shí)候,斯奈德也回想在東亞的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。他曾在一艘環(huán)太平洋航行的油輪工作,隨后和艾倫·金斯伯格在印度和尼泊爾游歷。這也是歷史上首次美國詩人體驗(yàn)印度。這些旅途讓斯奈德對東方有了更多新的體驗(yàn),他把游歷寫進(jìn)了《印度之旅》中。但在很長時(shí)間里,他都無法來到中國,直到1984年。這一年,蓋瑞·斯奈德與美國詩人艾倫·金斯伯格等人作為美國作家代表團(tuán)的成員一起來中國訪問,終于一圓他數(shù)十年來的親臨“中央王國”之夢。此次訪問,他特地和他在上海出生的日裔妻子以及金斯伯格一同前往蘇州寒山寺。在斯奈德看來,寒山詩歌中孤獨(dú)、偏遠(yuǎn)的意境與美國西部是相通的。蓋瑞·斯奈德曾說,中國文化、文學(xué)對他的影響是百分之七十,后來在一次采訪說是百分之四十。斯奈德將中國詩歌奉為人類文明的指針,“過去兩千年居住在長江黃河流域的人民所創(chuàng)造的詩歌……已經(jīng)造福了這個世界,將來也會持續(xù)地教導(dǎo)我們,啟迪我們”。人們信賴斯奈德是學(xué)者,是他從不把東亞神化,相反,斯奈德還一針見血指出:“中國需要擺脫對自身文化的迷戀”,他還在一次談話中說道:“把過去植入你們文化的根中,從而創(chuàng)造一種現(xiàn)實(shí)的新文化。”

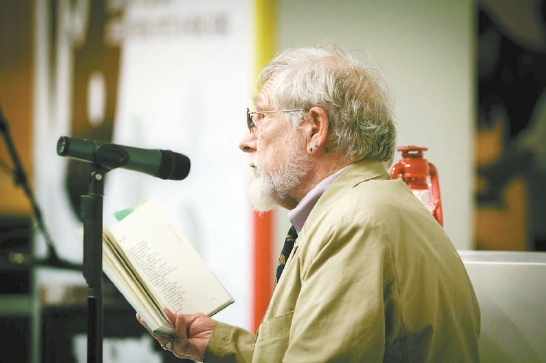

斯奈德再一次出現(xiàn)在中國人的視野里,是2009年11月27日晚。在詩人北島舉辦的“香港國際詩歌之夜2009”朗誦會上,蓋瑞·斯奈德作為壓軸詩人出場朗誦,迎來無數(shù)的讀者。多年后,有人問斯奈德為什么沒首選去中國。斯奈斯說,那時(shí)候美國與中國還沒有正常來往。歷史無法假設(shè),那個時(shí)代的中國錯過他的身影。日本的俳句詩歌很厲害,但中國詩歌更吸引他。那么古典中國是斯奈德精神的源頭嗎?事實(shí)上,斯奈德對人類文明本身和發(fā)展有著強(qiáng)烈的探索愿望,更早的時(shí)候他就知道自己不可能一輩子只抱著美洲本土文化和價(jià)值不放。他來到東亞,整個東亞的文化都影響著他。我們看他的詩歌《松冠》就是一個例證:

藍(lán)色的夜

霜靄,空中

明月朗照

雪之藍(lán)令松冠

彎垂,融入

天空,白霜,星光。

靴子的吱嘎聲。

兔跡、鹿跡,

我們知道什么。

三 2021,一個中國人的致意

人世間的事情都得講緣分。2012年,蓋瑞·斯奈德先生應(yīng)邀來澳門,我恰好在澳門參加詩會,就在那里見過先生。當(dāng)時(shí)萌生出給他頒獎的念頭,也不知道當(dāng)時(shí)為何沒有抓住這個想法。就這樣過了好多年,直到身在美國的中國詩人王屏向我提起他。這個緣分就推遲到疫情在全球蔓延的日子。20世紀(jì)以來,對中國對東亞文化如此有踐行精神的美國詩人,蓋瑞·斯奈德先生是絕無僅有。東方世界缺一個給斯奈德先生的獎。他的寫作、他的修行,他的生活方式已成為一種經(jīng)典。正是這份感動,讓我不想再錯失良機(jī),我把第十四屆“詩歌與人·國際詩歌獎”頒給他。

我給他的授獎這樣寫道:

在漫長的歲月里,斯奈德先生整合了自然情感的反射,以自然審美為格調(diào),致力于探索文明與自然的詩學(xué),在自然與社會之間建立起互惠的同一關(guān)系。早年他向往遙遠(yuǎn)之地,深入印第安民族生態(tài)的實(shí)踐,后來又結(jié)合東方禪宗文化的參悟,形成了獨(dú)特的自然生命觀。斯奈德深得自然的稟賦,他向遠(yuǎn)古的生命與文明學(xué)習(xí),展現(xiàn)出了對于自然、生命、物我關(guān)系的深層思考,為人的自我實(shí)現(xiàn)提供了有益的嘗試。在這一過程中,他將東西方永恒的思想賦予現(xiàn)實(shí)。他是清醒的大師。他以清潔的靈魂呼吁人們重拾“古老的同心”,重塑古老文化的根源,找回樸素的生活,在詩歌中重建了一個人類可以棲息的世界。蓋瑞·斯奈德從東西方文化角度來觀察自然、宗教、文化、社會、歷史、思想,他的詩歌既根植于廣袤的土地,在移情自然之時(shí),又展現(xiàn)出了工業(yè)化時(shí)代現(xiàn)代人對生存環(huán)境的關(guān)切和憂慮,表現(xiàn)出他永恒的愛和果斷的糾正。他的詩歌高度凝練,簡潔生動、神秘清冽、意境深遠(yuǎn),在節(jié)制的文本里,他直接、具體、明快地呈現(xiàn)出自然所蘊(yùn)藏的詩意,尋覓到事實(shí)之外的事實(shí),讓語言成為自然的一部分。20世紀(jì)60年代末期已經(jīng)成為“美國新文化英雄”的蓋瑞·斯奈德是一個時(shí)代的聲音,無論作為“垮掉的一代”的精神高山,還是作為“自然代言人”的詩人,他畢生把歷史和荒野之地納于心中,不斷以詩性去接近事物的本質(zhì),從有限性的生命里生長出無窮的力量,以對抗時(shí)代的失衡、紊亂及愚昧無知。蓋瑞·斯奈德?lián)碛卸嘀氐纳矸荩瑓s是一個充滿傳奇色彩又有特殊意義的詩人。他把詩人、行動者、理想者的身份完美結(jié)合起來,一個人創(chuàng)造了一個足以對抗異化的強(qiáng)健世界。蓋瑞·斯奈德是一個真正將大地的光榮歸還大地的詩人。

因?yàn)橐咔椋瑹o法前來中國,斯奈德先生在線上宣讀了他的答謝詞:

感謝黃禮孩先生。您為我寫的頒獎詞富有魅力,讓我受之有愧。在太平洋彼岸,一個文明古國能如此充分并深切地領(lǐng)悟我一直以來在作品和生活中努力傳達(dá)的意義,真是令人滿足和欣慰。在2020年代這個復(fù)雜的世界,這個獎項(xiàng)會幫助我們說出一些更加深刻的真理,找到更加共同的語言。我相信我們擁有同樣的根系,來自同樣的大地。

……

我的詩歌、講座和文章是我的一部分,深植于我的寫作、我的地方,來自我的雙手,我的家人,我的詩歌社群,我的東方哲學(xué)研究和實(shí)踐,我對中國詩歌的翻譯。這些都相互維系,不可分割,就像枝葉無法脫離樹木,河流和山脈互相環(huán)繞,生命和大地緊密連接,或者詩歌與人彼此浸潤。

……

我們是我們的行為、飲食、話語、寫作和翻譯的總和。我們是自然的一部分,當(dāng)我們的世界變得越來越工業(yè)化,這個簡單的事實(shí)經(jīng)常被遺忘,被忽略,被壓制。只有詩讓我們對此真相保持清醒。這種詩歌讓我們每天踐行荒野,也就是尊重自然;培養(yǎng)和幫助各種各樣的人;尊重所有種族的女性;把人類看作地球上豐富多樣的生物之一;簡單而優(yōu)雅地生活。

簡單而優(yōu)雅地生活,聽起來簡單,但是需要勇氣、自律和堅(jiān)持不懈。

不過詩可以幫助我們,因?yàn)樵姷恼嬲举|(zhì)即是簡單和優(yōu)雅。詩是一種生活方式。詩把我們所有人聯(lián)結(jié)在一起。

你的“詩歌與人”獎如此簡單而優(yōu)雅地編織起詩、人和大地的網(wǎng)絡(luò)。我很榮幸成為這美好世界的一分子。

在這個破碎的、焦慮的、疏離的時(shí)代,特別是暴發(fā)人類歷史最大的新冠病毒的背景下,“詩歌與人·國際詩歌獎”頒給他,顯示了他堅(jiān)守大地上古老價(jià)值的時(shí)間意義,這也是大自然文明詩學(xué)的勝利。蓋瑞·斯奈德說:“我們的任務(wù),是把玫瑰歸還野薇薔,把詩歌歸還土地。”這位自然之子、人類的赤子,91歲了,還在為之奮斗,但愿世界給他足夠長的時(shí)間。

(本文圖片由“香港國際詩歌之夜”提供)

國內(nèi)出版的蓋瑞·斯奈德詩歌中譯本之一,他的名字也譯作加里·斯奈德

蓋瑞·斯奈德詩歌:

《八月中旬沙斗山瞭望哨》

山谷中煙云迷霧

五日大雨,三天酷熱

松果上樹脂閃光

在巨巖和草地對面

新生的蒼蠅成群

我已經(jīng)記不起我讀過的書

曾有幾個朋友,但他們留在城里。

用鐵皮杯子喝寒冽的雪水

越過高爽寧靜的長天

遙望百里之外。

(趙毅衡譯)

《寫給孩子們》

起伏的山脈,山坡

不計(jì)其數(shù)

在我們前面。

陡峭的攀登

萬物,向上

向上,而我們都

向下。

下個世紀(jì)

或下下個世紀(jì),

他們說,

都是峽谷,草原,

如果我們能夠抵達(dá)

就會在那里和平相遇。

攀登這些將要來臨的波峰

有一句話給你,給

你和你的孩子們:

聚集在一起

學(xué)花草

輕裝上路(明迪 譯)

《進(jìn)山》

他爬到浪花飛濺的溪澗邊上,

他沿著平板似的巖石向上走,

他把手指放到水里,

他轉(zhuǎn)身走向隔在一邊的水池,

把兩只手放在水里,

把一只腳放在池里,

把幾塊石頭扔在池里,

他用兩手拍打水面,

他高叫,起身站立,

面對激流,面對高山,

舉起雙手,三次高喊。

(楊子 譯)