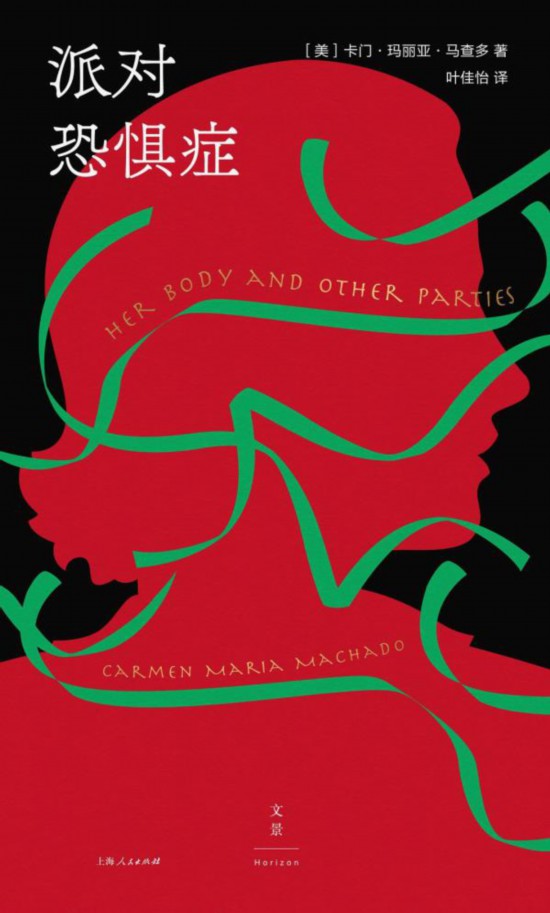

《派對(duì)恐懼癥》:她們懼怕什么?

這個(gè)短篇小說集中最常被人提及的是《為丈夫縫的那一針》。看見這樣的標(biāo)題,你想到的是溫馨的場(chǎng)面,在床頭燈下為丈夫縫個(gè)扣子什么的。然而在故事里,這不是妻子自己動(dòng)手縫的一針,而是她在一個(gè)最敏感最難受的時(shí)候“聽”到的一針,是動(dòng)機(jī)匪夷所思的一針,原始?xì)埲痰囊会槪岸际袀髡f”中為人們津津樂道的一針,雖然并沒有得到過實(shí)際的驗(yàn)證。

這樣貌似真實(shí)且廣泛流傳的都市傳說在一個(gè)女人的性愛和婚姻生活中時(shí)不時(shí)改頭換面冒出頭來,就像小孩看見的土豆堆里的手指,帶著卡門·馬查多的特色,包括不信鬼的女孩去墓地過夜被嚇?biāo)懒耍履锇炎约宏P(guān)在大箱子里出不來最后變成一堆白骨,女孩在狼群中長大,還有“一名永遠(yuǎn)重復(fù)同樣行程,如同幽靈一樣想搭便車的旅人”等等。最重要的傳說是貫穿整個(gè)故事的線索,那條綠色緞帶,這是女主與生俱來纏繞在脖頸上,唯一不肯與丈夫分享的秘密。關(guān)鍵的刺痛人心的一刻漫不經(jīng)心地出現(xiàn),再也不曾提起,故事高潮的到來驚心動(dòng)魄,戛然而止。

馬查多自己說這個(gè)短篇小說集像是“開向我怪異心靈的窗口”。很多人說她是2017年的安吉拉·卡特。她的故事真真假假,超自然的內(nèi)容混雜在日常生活中。人們將她的作品歸類為推想虛構(gòu)小說,按照維基百科的定義,這類小說“包括科幻、恐怖、奇幻、架空歷史、烏托邦和反烏托邦、超級(jí)英雄,共通的特點(diǎn)是包含現(xiàn)實(shí)中不存在的情節(jié),但故事本身仍追求邏輯合理性”。馬查多認(rèn)為生活本來就有點(diǎn)超自然,寫作只是把它推得更遠(yuǎn)一點(diǎn)。作家從生活中尋找素材,而她認(rèn)為自己寫得最好的時(shí)候“是在現(xiàn)實(shí)中戳出洞來”。

馬查多喜歡性描寫,因?yàn)閯e人寫得不夠好,尤其是男作家寫得不夠好。她認(rèn)為菲利普·羅斯可以大膽寫性,那么大膽寫性的女人在哪里?她不喜歡男性小說家的色情描寫,尤其是菲利普·羅斯的性描寫令她覺得很丑陋很粗魯(她并非不喜歡菲利普·羅斯)。她認(rèn)為性描寫要既有情感也有美感,她自己的描寫的確更有意境:“就在他擊破我時(shí),我尖叫,我像在海中迷航一樣緊抓住他。他的身體緊扣住我的身體,……然后在血的裝點(diǎn)下完成一切,我的血。我因?yàn)槟菢拥捻嵚伞⑺_切表現(xiàn)出的渴求,以及最后清楚明了的釋放,而感到贊嘆、興奮。……我聽見湖邊的聲響:那是潛鳥和蟋蟀,另外,還有像是斑鳩被抓住的慘叫。風(fēng)從水面捎來涼意,讓我身體冷卻下來。”

這是《派對(duì)恐懼癥》中不多的著重描寫異性戀情的一個(gè)故事,男女兩人關(guān)系中鮮有溫馨的時(shí)刻,但有很多火爆的性愛,有時(shí)熱烈到幾乎把屋頂叫喊下來,不管場(chǎng)合甚至巴不得到自家院子草地上操作讓鄰居觀看。其中也有一段同性描寫:無所事事的家庭主婦去上繪畫班,受到女模特身體的吸引。馬查多的性取向自我定義是“酷兒”(queer),這個(gè)詞過去僅指男同性戀,近年來涵蓋了除異性戀之外的所有其他性關(guān)系,例如男女同性戀、雙性戀和跨性別戀等。在《為丈夫縫的那一針》中,女主在看見裸體女模特時(shí)產(chǎn)生了欲望,而馬查多自己的同性戀意識(shí)覺醒源于觀看《泰坦尼克號(hào)》中男主為凱特·溫斯萊特畫素描的場(chǎng)景,尤其是她美好的乳房。那年她十一歲,母親帶她去看電影,母親只想到在男女主人公接吻時(shí)蒙住她的眼睛,沒想到她會(huì)受到女性乳房的吸引。她曾經(jīng)有過一些男朋友,遇見第一位女友時(shí)開始同性戀情,當(dāng)她回家告訴父母自己是雙性戀時(shí),父母頓時(shí)心里發(fā)涼,然而后來還是為她與女友舉辦了婚禮。

在馬查多筆下,女人從男人那里得到更多性的滿足,卻從彼此得到關(guān)懷和溫情。她描寫女人之間的性愛,既坦率又抒情,而描寫男女之間,則只有坦率,鮮有抒情。這些故事與以往我們讀到的同性戀故事最大的不同在于其“若無其事”的筆調(diào)。在過去的年代,同性戀故事更側(cè)重描寫的是躲避旁人的“偷情”的愉悅,以及身為同性戀者在社會(huì)中的困境,而現(xiàn)在同性愛情已經(jīng)不再引起旁人側(cè)目,我們看到的是不再需要一致對(duì)外戒備的情形下的戀情。在這些故事中,她并沒有喊叫過不平等,沒有認(rèn)為蕾絲與眾不同,那只是女人們自己機(jī)緣湊巧的選擇,作家的關(guān)注轉(zhuǎn)向兩人關(guān)系本身,就如很多世紀(jì)以來,文學(xué)作品中描寫男女愛情或者婚姻關(guān)系一樣。仿佛女人彼此性情更接近,不會(huì)有異性之間常見的“瑣碎”相對(duì)“粗糙”的埋怨。當(dāng)然這樣的戀情中也有背叛,兩人之間有細(xì)膩的情感依戀,也有突如其來的暴力,這可在故事《母親們》中窺見一斑:“我們還在一起的最后一晚,貝德把我摔到墻上,我真希望自己能記得原因。整件事的脈絡(luò)似乎很重要,前一刻她還是個(gè)有骨有肉有皮膚有光彩有笑聲的人,下一刻她就化身龍卷風(fēng),你能看到一片陰影像日食一樣開始覆蓋她的臉。我的頭撞裂了墻面灰泥,眼睛后方感覺都是閃光。”

《母親們》是一位被迫當(dāng)母親的女子絮絮叨叨講述的日常,各種片段構(gòu)成一段往事,嵌入當(dāng)下的生活之中,重要的情節(jié)夾雜在瑣事之間,女子自己則處于吸毒和精神不正常的朦朧狀態(tài)。馬查多的作品大都沒有連貫的故事,但有不少懸念,時(shí)刻吸引讀者讀下去,人們想要知道“究竟怎么回事”。她的故事不詮釋不分析,只描寫“當(dāng)下”在純粹內(nèi)卷的“我”身心上的映照,以及“我”漫不經(jīng)心觀察到的周圍的情景,沒有過多故事情節(jié),只有虛實(shí)不分的記錄。這很可能與馬查多受過的學(xué)科訓(xùn)練有關(guān)。她在大學(xué)攻讀新聞攝影,不評(píng)論,因?yàn)殓R頭無法評(píng)論,只能記錄,但她的作品并非不觀察生活,我們也能讀到“芝麻油瓶子永遠(yuǎn)揩拭不干凈,總是油膩的”這樣逼真的細(xì)節(jié)。

馬查多在故事中制造的懸念很多是類似這樣的:女子抱著前女友扔給她的嬰兒長途搭便車旅行,并不告訴你此行的目的。她在一個(gè)前不著村后不著店的地方要求下車。你的心都抽緊了:像她這樣糊里糊涂也許還在吸毒的人,“不會(huì)把這孩子怎么樣吧?”然而我們緊接著知道這附近有幢房子,是她和前女友的家,她會(huì)在這里撫養(yǎng)孩子長大。然后她又不經(jīng)意地讓你知道屋子門前臥著一條德國牧羊犬,餓得皮包骨頭,讓你好奇這條狗究竟餓了多久?為何有人這樣對(duì)待生活,怎么可以如此馬虎?她卻并不解釋,就是如此呈現(xiàn)事實(shí),當(dāng)然是虛幻和真實(shí)摻雜在一起,但也足以令人理解故事人物內(nèi)心震蕩激烈,無暇顧及任何其他。

這樣只敘述不評(píng)論的最突出的例子是《清單》,歷數(shù)曾經(jīng)的性關(guān)系,讓人想到《四次婚禮一次葬禮》中女主凱麗自訴的浪漫史。然而此處故事敘述的“當(dāng)下”背景卻是致命傳染病造成的一片荒涼,在今天疫情攻擊全球的大環(huán)境下讀來有特殊意義。

與馬查多相比,納博科夫這樣的現(xiàn)代主義文學(xué)大師都顯得非常傳統(tǒng)了,她的故事里沒有《洛麗塔》或者《愛達(dá)》那種執(zhí)迷不悟的愛情,那種幾年幾十年的憧憬念想,只有當(dāng)下,戀人只是當(dāng)下最親近的人,愛情是兩個(gè)當(dāng)下最親近的人在各種環(huán)境和背景下的互動(dòng),充滿現(xiàn)代關(guān)系的不確定性,令人不禁好奇,這究竟是邊緣人物的掙扎,還是高度發(fā)達(dá)的文明社會(huì)的主流?是小說家保持距離的刻意掩飾,還是壓根就沒有情感?

有評(píng)論者說,“馬查多似乎在通過她的作品告訴大家,世界造就了瘋女人,你能做的就是讓閣樓屬于你自己”。她筆下的女人相當(dāng)“內(nèi)卷”,常常沉浸在自己的內(nèi)心,而內(nèi)心只反映現(xiàn)實(shí)卻并不參與。一個(gè)人是自己孤寂的荒漠,與外界的關(guān)系更多是抱有敵意。《派對(duì)恐懼癥》這個(gè)短篇講述女子遭受強(qiáng)暴之后的恐懼,寫出了精神失常一般的失控和情緒混亂,以及身為旁觀者的男朋友的絕望、無奈,直至最后失去耐心。女子因?yàn)楸粡?qiáng)暴而疏離男友,想要改善這種情況的解決方案是去買了色情片錄像帶來看,這樣的解決方案令人感到十分難解:色情片的內(nèi)容鮮少溫馨,怎可能消除女子對(duì)性愛的恐懼呢?女子深陷自己的劫難后遺癥無法自拔,馬查多的敘述呈現(xiàn)了受到傷害的人如何難以再融入正常生活,個(gè)人創(chuàng)傷如何波及身邊親近的人。

這個(gè)故事集雖然由獨(dú)立的故事組成,但彼此之間有很多潛在的關(guān)聯(lián),這種關(guān)聯(lián)又與作者本人的現(xiàn)實(shí)生活關(guān)聯(lián)。《派對(duì)恐懼癥》這個(gè)短篇小說中的女子觀看錄像時(shí)不斷聽到各種畫外聲音,而《十惡不赦》則是作者自己在觀看電視連續(xù)劇《法律與秩序》時(shí)的內(nèi)心獨(dú)白,是她對(duì)情節(jié)的詮釋,對(duì)劇情東拉西扯的評(píng)論以及自己代入角色的想法和感覺融入了劇情。馬查多跟很多自稱從來不讀別人作品的作家不同,她說自己大量閱讀小說,喜歡看電視,即使如此消遣,但同時(shí)作家的大腦依舊高速運(yùn)轉(zhuǎn),介入在看或讀的東西,她自己編造的故事與別人的故事對(duì)話,文本交織,與生活體驗(yàn)一起融入作品。某次她連續(xù)三天高燒沒有出門,就待在家里看電視。她發(fā)現(xiàn)電視劇是一個(gè)把痛苦當(dāng)游戲一樣觀看的世界,電視劇基于她曾經(jīng)在報(bào)上讀到過的新聞事件,加以虛構(gòu)情節(jié),又混入其他此前存在的虛構(gòu)情節(jié)。現(xiàn)在她自己再加入更多虛構(gòu)情節(jié),使其變成一種與電視連續(xù)劇共存的連續(xù)故事,有著共同的主題。電視劇作為背景播放,跟她自己高燒的幻覺混在一起,這樣的場(chǎng)景又出現(xiàn)在她的故事《駐村者》中,可以說是她自己的真實(shí)生活內(nèi)容侵入了虛構(gòu)的故事,而她對(duì)這樣的寫作過程非常感興趣。

馬查多說她也曾經(jīng)因體重而擔(dān)憂,主要是因?yàn)檎也坏胶线m的服裝,因此身體超重不是自己的錯(cuò),而是世界的錯(cuò),是他們沒有為各種身形的人提供多樣化服務(wù)。她從小喜歡看奧地利移民的祖母每天精心打扮,擺弄各種香水瓶和化妝用品。對(duì)她而言,美與時(shí)尚是一種魔力。她愛美,喜歡收集香水,喜歡化妝,身上有好幾處刺青,寫著很長的句子。她對(duì)服裝和時(shí)尚的熱愛表現(xiàn)在《真女人就該有身體》里,故事中那些因感染某種傳染病而漸漸失去形體的女孩把自己融入服裝中,給服裝增添了生氣。盡管這是一個(gè)非常悲傷的故事,但也是情感描寫非常細(xì)膩優(yōu)美的一篇。

馬查多最新的作品是自傳體小說《夢(mèng)幻之屋》,回憶與前女友的共同生活,涉及家暴,使人好奇馬查多個(gè)子高大,家暴恐怕不那么容易。當(dāng)然,作者解釋說她遭受的并非身體上的家暴,而是說不清道不明的精神折磨,屬于冷暴力,造成“肉體的渴望和精神的饑餓”。其實(shí)這部作品主要的特征并非家暴,而是敘述體裁的創(chuàng)新。她用不同的體裁從各個(gè)方面回憶和敘述往事,并在寫作過程中做了大量研究,探討為何“女同性戀家暴”這樣的主題在過去很少為人提及。其實(shí)這并不難解釋,畢竟同性戀關(guān)系構(gòu)成一個(gè)“正常”家庭也只是最近的事情,同性婚姻中的“家暴”要成為敘事主題還有待時(shí)日。而此處她所謂的“家暴”多多少少只是吸引人眼球的標(biāo)題黨或者敘述框架,這部作品主要還是展示她在不同文學(xué)樣式之間穿梭,寫作實(shí)驗(yàn)性傳記小說的能力。

馬查多是女權(quán)主義者,她曾經(jīng)抱怨說為何宴會(huì)后總是女人去洗碗男人去抽煙?在談到Me-Too運(yùn)動(dòng)時(shí),她想象男女交換身體,“如果真的一切平等的話,那男人也應(yīng)該體驗(yàn)一下女性體驗(yàn)過的一切”。這個(gè)想法相當(dāng)不錯(cuò),但是,談到兩性接觸中的男女平等,總體而言,男人并不在乎看到女人露出乳房和身體,一般也不會(huì)被嚇到,也許常常求之不得。而女人則會(huì)因?yàn)槟腥说穆懵抖械奖幻胺福@種“冒犯”感受恐怕恰好也是Me-Too的一個(gè)主要內(nèi)容,因此讓男人體驗(yàn)女性的經(jīng)歷作為一種交換,恐怕很難達(dá)到她想要的效果。

讀小說是了解外部世界的一種方式,讀馬查多的小說,我們可以遙知美國人的生活已經(jīng)抵達(dá)了文明的哪個(gè)段位。她出版《夢(mèng)幻之屋》之前,曾經(jīng)先在臉書上寫了一長段文字談到她前女友對(duì)她的虐待,宣布兩人關(guān)系之中的“家暴”是她下一本書的主題,稱前女友是巫婆。這令人好奇為何現(xiàn)在文學(xué)作品可以如此直截了當(dāng)?shù)厣婕罢鎸?shí)的個(gè)人。尤記得在大衛(wèi)·普朗特的《成為倫敦人》的年代,小說里面隱約談到真人真事都會(huì)遭到同行非議,因?yàn)椤凹词贡娙瞬恢溃?nèi)人還是知道”。而現(xiàn)在作家們居然可以將真人真事廣而告之了么?文明進(jìn)程太快,或許我們這些局外人要多讀文學(xué)作品才能跟上時(shí)代的發(fā)展步伐。

卡門·馬查多

卡門·馬查多是古巴移民后裔,因此有卡門這么一個(gè)響亮的西班牙名字。她屬于拉丁裔少數(shù)民族,又是“酷兒”,身份認(rèn)同在美國當(dāng)下的政治文化語境中占有優(yōu)勢(shì)。她2008年大學(xué)畢業(yè),后來獲愛荷華大學(xué)作家工作坊創(chuàng)意寫作碩士學(xué)位。文科專業(yè)人士就業(yè)前景不佳,她曾在商場(chǎng)打工,想在星巴克找份工作都遭到拒絕。她雖然多次在《格蘭塔》和其他眾多文學(xué)刊物上發(fā)表短篇小說,受到廣泛關(guān)注,《為丈夫縫的那一針》曾獲提名雪莉·杰克遜和星云獎(jiǎng),但要向出版社賣出一本故事集并非易事。《派對(duì)恐懼癥》起初遭到三十多家出版社拒絕,最后才由獨(dú)立出版社Graywolf出版。這部短篇小說集2017年出版,入圍當(dāng)年全國圖書獎(jiǎng)。卡門·馬查多2019年獲古根海姆獎(jiǎng),這對(duì)于一位小說家來說,是相當(dāng)大的榮譽(yù)。