周汝昌燕園遺事

周汝昌

在圖書館覓得《懋齋詩抄》 由此涉足“紅學”領(lǐng)域

紅學家周汝昌與燕京大學的淵源甚深,前后達13年。1937年他從天津南開中學畢業(yè),正逢中日戰(zhàn)爭開始。1939年考上了燕京大學,又因為遭水災,推遲到第二年才入學。英語系讀了僅一年,1941年冬便遭日寇封校。待到1947年又重新考入,繼續(xù)學英語。

燕園里的老師,與周汝昌關(guān)系最好,日后最念念不忘的,是顧隨。但兩人實際上并沒有正式的師生之緣,周汝昌只是在第一年里,作為外系學生去蹭聽過中文系顧隨老師的詩詞課,便開始書信往還和詩詞唱和。后顧隨轉(zhuǎn)去輔仁大學和天津師范學院任教,再無當面教學的機會,但一直保持密切的通信聯(lián)系。嚴格說來,兩人是函授或詩友的關(guān)系。

1947年秋開學后不久,周汝昌收到四兄祜昌的來信,說他近讀亞東版《紅樓夢》,見胡適先生在《紅樓夢考證》中說,由于他得到敦誠的《四松堂集》,世人方知曹雪芹其人其事,而敦敏的《懋齋詩抄》卻遍尋未得。你在京校,何不一試,查覓此書?周汝昌立刻直入圖書館,居然一查即得,在《懋齋詩抄》中發(fā)現(xiàn)了六首有關(guān)曹雪芹的詩。繼而寫出文章,在天津的《民國日報》上發(fā)表,并因此提出了曹雪芹卒年的“癸未說”。

細想想這里似乎有一個問題:胡適在1921年已公開訪求此書,燕大圖書館并非偏僻,多少碩學鴻儒抬手可查,為什么竟然暗藏了26年,留給學生周汝昌去發(fā)現(xiàn)呢?這就引出了第二位老師鄧之誠。當周汝昌請教他時,沒想到鄧先生說:“我早知道,胡適早就來問過我。因我不喜歡他——已成‘半個洋人’了,我沒告訴他。”據(jù)《鄧之誠日記》,他于1946年6月21日在藏主徐家還見過有胡適題跋的庚辰本《石頭記》,也不感興趣,態(tài)度是“非吾所知矣”。

卻原來,鄧之誠早就是胡適的老對手,當五四時期新文學運動方興時,他也在北大當教授,是與“新派”對立的“老派”之典型。他憎惡白話文,凡學生試卷中有用“的”字處,必一律改成“之”。后來任教燕京,年年都要講幾回:“城里面有個姓胡的,他叫胡適,他是專門地胡說。”當胡適通過燕京陸志韋校長向他詢問《懋齋詩抄》時,鄧之誠明知不告,也就合乎情理,不足為奇了。如此才給周汝昌留下了發(fā)現(xiàn)的機會,周汝昌的人生,因此才定位于紅學。

此后事情的發(fā)展,既獲益于鄧先生消極的“知而不告”,還要感謝報紙兼職編輯、北京圖書館善本室主任趙萬里先生積極的穿針引線。趙先生組織來紅學名家胡適、俞平伯的來信在報上發(fā)表,周汝昌再連寫兩篇文章與二位名家答辯。新秀周汝昌對胡、俞兩人的感覺很不一樣,他對胡適的來信感到“欣幸無已”,并繼續(xù)通信,求借書籍;但是卻認為俞平伯是“冷水澆頭”,“微詞見譏”,從此結(jié)怨,這該是另一篇文章的題目了。

胡適致周汝昌信的信封

周汝昌與胡適往來通信三階段 心理有細微轉(zhuǎn)折

周汝昌與胡適的往來通信,基本上完好地保存至今。這非常難得,使我們可以梳理兩人關(guān)系的發(fā)展脈絡(luò),切近地觀察周汝昌心理的細微轉(zhuǎn)折。通信時間是1947年12月到1948年11月,前后約一年。為了更清楚地觀察其發(fā)展,可以分為三個階段。

第一階段是1947年12月到次年6月。周汝昌的文章《曹雪芹生卒年之新推定》于12月5日發(fā)表,胡適在12月7日寫信,到次年1月18日才寄出。作為北京大學校長給一位燕京大學的學生寫信,這信寫得異常謙遜,禮賢下士:“《懋齋詩抄》的發(fā)現(xiàn),是先生的大貢獻。……先生推測雪芹大概死在癸未除夕,我很同意。”“關(guān)于曹雪芹的年歲,我現(xiàn)在還不愿意改動。……先生說是嗎?”周汝昌以回信的方式反駁,題為《再論紅樓夢作者曹雪芹的生年——答胡適之先生》,3月寫成,5月發(fā)表。他的理由是開列年表,把作者與書中人物混為一談,以書中歲月季節(jié)、年齡時序與清史、歷算配合來看,自認為“若合符契”。他還說,這排列年表的辦法是跟俞平伯的《紅樓夢辨》學來的。6月4日,周汝昌再致信胡適,商請借閱多種書籍,包括胡適自藏的珍本并向別家代借。

第二階段開始的標志,是6月27日周汝昌到東廠胡同一號拜見胡適,并借到了甲戌本《石頭記》。這天是星期日,燕京大學開始放暑假,周汝昌應該沒有返校,而是攜書直接返回咸水沽家鄉(xiāng)。周汝昌和四兄祜昌覺得機會難得,便先斬后奏,在暑假里為甲戌本抄了一個副本。就在抄書過程中,收到了胡適來信,對周汝昌提出的“集本校勘”,胡適答應“我可以給你一切可能的便利與援助”,還勸導,“我勸你暫時把你的‘年表’擱起。專力去做一件事,固然要緊;撇開一切成見,以‘虛心’做出發(fā)點,也很重要,你說是嗎?”

周汝昌在暑假里寫成一篇長文《跋胡藏脂硯齋重評石頭記》,其中除了正面肯定脂本,怒斥高鶚“偽續(xù)”,反駁俞平伯的題跋以外,還與胡適爭辯“文言、白話”之分,甚至以諷刺口吻拉扯上胡著《白話文學史》。暑假兩個月里,周汝昌曾兩次給胡適寫信,對抄書之事一字不提,故意隱瞞,卻附寄上這篇長文,說是求教,實際意在求發(fā)表。一邊批你的觀點,一邊求你的推薦,這是對胡適度量和耐心的考驗,還是對恩師無意間的冒犯?

返校開學后的9月11日,周汝昌才在信中報告了將甲戌本抄錄副本的事,這時生米已煮成熟飯。14日他又再發(fā)一信,催促借書。在其后的兩天里,連續(xù)收到胡適的三封信。胡適一方面對周的長文表示了不客氣的批評,不同意發(fā)表,但暫時沒有寄回,還花了幾個小時的時間幫他刪改;另一方面是對他擅自抄錄甲戌副本,大度地表示,“我真覺得十分高興!這是一件大功勞!將來你把這副本給我看時,我一定要寫一篇題記。這個副本當然是你們兄弟的藏書。我自己的那一部原本,將來也是要歸公家收藏的。”9月19日周汝昌的回信寄到南京,他感謝胡適的“襟懷風度”和“開明親切的指導”。對于先生的批評和刪改建議,他是籠統(tǒng)地接受,卻具體地逐一爭辯,顯然并不心服。談自己的文章,他把俞平伯扯進來比較,既批駁俞的見地,又貶低俞的文字。10月23日,周汝昌又寫了一封很長的信,對著學界領(lǐng)袖胡適,訴說了很多自己和四兄的個人情況。

我們可以看出,在9、10兩個月間,周汝昌的心態(tài)發(fā)生了漸進的變化。對胡適他不再像一開始那樣畢恭畢敬,拘謹客套,而是在逐漸熟悉后,拿大師不當外人,開始披肝瀝膽,傾訴衷腸。在其背后,心中也有不滿和不敬在滋長。與此相對應,在甲戌本到手近四個月以后,周汝昌也已經(jīng)不像一開始那樣奉若神明、珍若拱璧了。分析其原因,可能一是與珍本長期親密接觸后,敬畏之心漸消;二是隨著胡適允許錄副、答應題跋、繼續(xù)借書等大度行為,便得寸進尺;三是對胡適退稿、大刪和不同見解的報復心理。一個標志性行為是:在10月23日的信中,周汝昌表示準備歸還甲戌本。所以第二天,他在甲戌本首冊第四回末的空白頁上擅自寫下告別性題記:“卅七年六月自適之先生借得,與祜昌兄同看兩月,并為錄副。周汝昌謹識。卅七、十、廿四。”這就像是在名勝古跡上寫“到此一游”,此舉未經(jīng)胡適許可。

就在10月下旬,一個突發(fā)性情況改變了故事的進程,胡、周關(guān)系因此轉(zhuǎn)入第三階段。此時出現(xiàn)了一個第三者,孫楷第先生由北大轉(zhuǎn)到燕京任教。他是中國古典小說版本目錄學的專家,后在課堂上介紹了裕瑞的《棗窗閑筆》一書,引導了周汝昌紅學研究的方向。而此時更重要的是,他成為胡適與周汝昌之間的傳書使者。10月27日,周汝昌收到胡適的掛號信:“《四松堂集》,又你的長文,今早都托孫楷第(子書)教授帶給你了。子書先生是中國小說史的權(quán)威,我很盼望你時常親近他,他也很留心《紅樓夢》的掌故。……脂本的原本與過錄本,都可以請子書先生看看。他若高興題一篇跋,一定比平伯先生的跋更有價值。”

胡適1947年12月7日致周汝昌的第一封信

周為什么遲遲未歸還甲戌本

接信當天,周汝昌去孫家取回了《四松堂集》和他的長文。第二天,孫先生到訪四樓周汝昌宿舍,理應為取甲戌本而來,卻空手而歸。孫、周二人連續(xù)兩天見面,周汝昌卻沒有遵胡適囑把甲戌本交給孫先生。他在10月29日回信胡適,除表示“感謝不盡”外,還說:“孫子書先生昨天特別親過敝屋,把先生的來信已給他看過了,我預備今明日就把脂本正副都拿給他看。……脂原本本想立即歸還,但因先生提議給孫子書先生看,我想等和《四松堂集》一并奉還吧。”周汝昌這樣說了,但事后并沒有做到。

直到此時,周汝昌才看到了胡適對他長文的修改,胡適改得很多很細,刪去浮詞,縮短冗文,還在一整頁上打了大“×”。于是,周汝昌心中的不滿變得具體而強烈了。同在10月29日,剛剛在信中謙稱,“拙文本太丑,承為手削,光寵莫名!”旋又在《跋脂文》后加附記:“胡先生只嫌吾行文蕪雜拖沓,而關(guān)乎意見是否正確,全無一語評按,冷靜過于常人,不似其是是而非非勇于獎人之素性。文中曾提汪原放印‘程乙本’之非當與‘白話文學史’一詞,甚望此二事并未予胡先生以任何不良感覺耳。”10月31日再加附記,言辭更為尖刻:“若掂播字句,則任何名家文章,亦可吹毛而削改,不第拙文也。如胡先生《跋乾隆庚辰本脂硯齋重評石頭記抄本》一文寫得最亂,字句尤多未佳,我亦可得而筆削。”這些是他私下寫的心里話,原本未想給人看的。

這證明在三天里,周汝昌的心理發(fā)生了轉(zhuǎn)折性的變化,那么對甲戌本的處置也要另作考慮了。他臨時改變了主意,沒有立即歸還甲戌本,也沒有轉(zhuǎn)交給孫楷第。

11月某日,孫楷第先生第二次造訪周汝昌宿舍,送來大字戚序本,捎回《四松堂集》。但周汝昌并沒有如前信所說,把“甲戌本和《四松堂集》一并奉還”,孫楷第還是未能見到甲戌本。在甲戌本尚未歸還的情況下,胡適慷慨送來了第四套書。此戚序本后來未及歸還,周汝昌留作自用,在上面過錄校訂庚辰本的異文。十八年后在天津家鄉(xiāng)周祜昌的家中,失去無還。

現(xiàn)存的胡適與周汝昌之間的通信,計有胡信六封,周信九通,到周汝昌10月29日一信戛然而止,似過于突兀。此后雙方至少應還各有一信,現(xiàn)已不存。周汝昌承認“在舊信札中缺失了至少一封去信”。而香港的梅節(jié)推測,大概在11月初,“胡還寫了一封重要信件寄周,對周手上的四部借書做出區(qū)處的指示,對周的研紅提出最后的忠告。因這封信有些內(nèi)容周不想別人知道,后來把它作掉了……隱沒了最少一通。”

論情論理,此信確實應該有過。試想胡適收到了孫楷第帶回的《四松堂集》稿本,卻未見甲戌本,又知孫楷第根本無緣得見,再看周汝昌在29日信中曾滿口應承,顯然是言而無信,事出意外。那么胡適會作何感想,怎樣回信?再大度的謙謙君子也會有情緒的反應吧?如此想來,胡適最后一信的迷失,不一定是無心之失。

甲戌本在周汝昌手中又保存了一個月,到11月末,北平已被解放大軍合圍,平津戰(zhàn)役即將打響之時,周汝昌才與同學周培章一起步行進城,到東廠一號胡宅還書。胡適沒有再見周汝昌,書在門外交給了胡家的次子胡思杜。胡適于1948年12月15日攜這部甲戌本《石頭記》飛離北平。在其前夜,還將《四松堂集》留交北大圖書館,意在給周汝昌用。

那么,周汝昌為什么不肯把甲戌本交給孫楷第先生?那樣豈不是既遵從了書主胡適的指示,又滿足了老師孫楷第的愿望,自己也免除了長途跋涉送書之苦,是三全其美的好事嗎?他何樂(或者應該說是何苦)而不為呢?筆者在苦思冥想了超過一年之后,終于尋獲一個合理的解釋。那就是:周汝昌希望保留自己再次面見胡適的理由和機會,當面還書,以求得胡適在自家的錄副本上題跋。如果把甲戌本交給孫楷第,這一希望很可能就落空了。為此周汝昌不惜違背胡適的意愿,不惜犧牲孫楷第得見甲戌本的機會,也不惜自己以勞代逸,步行進城(這是后發(fā)的特殊情況)。

圍繞周的研究生學歷 發(fā)生過哪些意外

62年以后,研究者梅節(jié)、沈治鈞認為,在1948年“胡周交往中周汝昌欺瞞胡適、扣壓甲戌本等”,或曾把書私自轉(zhuǎn)借給他人(陶洙)。筆者認為證據(jù)不足,或定性過重,未敢附和。我相信青年周汝昌并無惡意,不過有些私心而已。這就是周汝昌紅學事業(yè)的開端,也是他一生為人的塑型期。后來胡適說,“周汝昌是我‘紅學’方面的一個最后起、最有成就的徒弟。”但是周汝昌直到晚年寫《周汝昌與胡適》,從來沒有承認胡適是他的師父或老師。

1950年夏天,年已32歲的周汝昌從燕京大學西語系畢業(yè),成為新中國成立后的第一屆畢業(yè)生。這時中文系新成立了研究院,周汝昌考上了僅有的兩位研究生之一,另一位是許政揚。然后他在燕園內(nèi)經(jīng)歷了反美和知識分子思想改造運動,不必細表。這時候,周汝昌結(jié)識了張伯駒、陶洙等老一輩舊式文化人,在燕園旁的“展春園”里參加詩詞雅集,如魚得水,卻在燕大中文系研究生的學業(yè)上步履艱難。在1974年寫的《紅樓夢新證·重排后記》中他承認,“研究院給我開出的經(jīng)史子集的長篇必讀書目,我是一本也沒有真去讀”,并預料自己“大抵不能卒業(yè)”。當然,這是周汝昌在“讀書無用論”盛行年代的自白,與“學歷至上”的當下不可同日而語。而事實上,周汝昌的研究生終歸沒有讀完。

在客觀上,這也與當時的思想改造運動和院校調(diào)整的前景有關(guān)。消息已經(jīng)在流傳,不僅中文系研究院,連燕京本身如何下場,都難以預料。故也許“三十六計,走為上計”。1951年秋天,華西大學由于外籍教師離開而向燕京求援,急需一位英文講師。校方想起了周汝昌,就商于中文系主任高名凱,動員他以舊燕大1949年西語系本科畢業(yè)生的資格就聘。也許周汝昌也覺得中文系研究院讀得太辛苦,就接受了校方的安排。

這時他的中文研究生才讀了一年,而工作卻是對應本科的英語。這過程遷延了一個學期,研究生課業(yè)還差一個學期未修完。高名凱先生對周汝昌說:“你就先去就聘吧,所差的一學期可以不計,你到華大后在半年內(nèi)將論文寄來,研究院就承認你的畢業(yè)資格。”周汝昌請問臨別指教之言,高先生沉吟了一下,說了五個字:“多注意政治。”

因為周汝昌提前半年離校就業(yè),自然不能現(xiàn)身畢業(yè)生合影,也不曾登入畢業(yè)生名冊,給后人質(zhì)疑他的學歷留下了把柄。當年曾就讀于燕京大學新聞系的梅節(jié)在2009年寫道:“據(jù)中文系傳出,是他的國學根底太差,五經(jīng)、四史似未發(fā)蒙,語言學理論接受也不好。讀了兩年,系里評估,周同學恐難按期完成研究生課程。”梅節(jié)認為周汝昌的研究生是被勸退、除名。“不是中文系研究生提前畢業(yè),是西語系本科畢業(yè)生滯后兩年分配。這就是燕大將周汝昌中文系研究生除名的內(nèi)情。”(見梅節(jié)《顧隨的贊詞與周汝昌的功底》,香港《城市文藝》2009年9月號。)另一位研究生許政揚于1952年夏如期畢業(yè),分配至南開大學中文系任教。

周汝昌之所以如此決絕地輟學赴蜀,在很大程度上還由于家庭因素。一方面妻子毛淑仁渴望脫離舊式大家庭的牢籠,她在敦促鼓勵;另一方面在“土改”將臨之際,周汝昌曾勸父親賣地分家,被視為“不孝”。周家父兄皆反對他們離家出走,小家庭與大家族之間關(guān)系緊張,以致登程遠行時,周家無人相送。

周汝昌剛剛離開燕京大學,院系調(diào)整、燕大撤銷之令便在5月間下達。10月,北京大學遷入燕園,燕京大學徹底終結(jié)。此時正好到了周汝昌與高名凱系主任約定的半年之期,但是燕大安在哉?

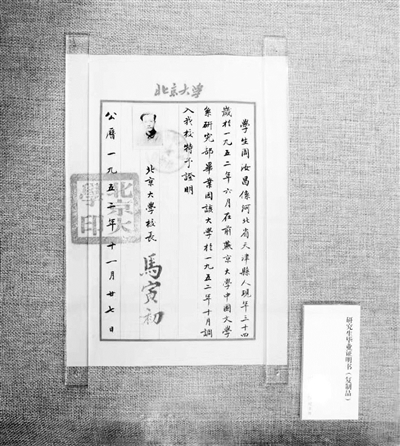

如此看來,周汝昌的燕京大學中文研究生學歷確實存在疑問。但是等到周汝昌去世六年后,2018年他百年祭的時候,恭王府里的周汝昌紀念館展出了一張紙(復制品),可以視為周家子女們作出的回答。不是畢業(yè)證書,而是特殊年代的特殊證明。

周汝昌研究生畢業(yè)證明

學生周汝昌,系河北省天津縣人,現(xiàn)年三十四歲,于一九五二年六月在前燕京大學中國文學系研究部畢業(yè)。因該大學于一九五二年十月調(diào)入我校,特予證明。

北京大學校長 馬寅初

公歷一九五二年十一月廿七日

據(jù)周汝昌女兒周倫玲編寫的《周汝昌學術(shù)年表》,周汝昌的研究生畢業(yè)論文是《宋詞語言的研究》,應該是離校后補寄的。周汝昌的學歷由此得到了證明,但畢竟不太正常,略顯勉強。其中既有時代大潮引起,北大取代了燕大這樣的客觀原因,也有他確實提前離校,未能修讀期滿的主觀缺憾。周汝昌的成績大概也委實不能令人滿意,否則他怎么會半途遠走就業(yè),專業(yè)棄高就低呢?

話還要說回來,回頭去看,學歷并不太重要。周汝昌早已用他的一生功業(yè),證明了自己,超過了太多學歷堅挺卻事業(yè)平平的眾生。此事本無須追究。