失重,然后不翼而飛向天空

名為Elevation,譯為“失重”。

因為失重,得以飛升。

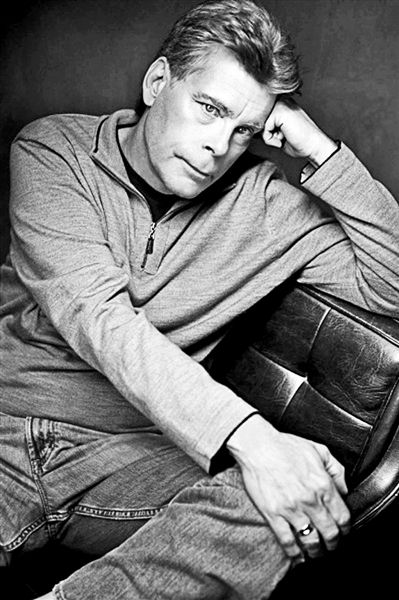

不同于斯蒂芬·金更為人熟悉的恐怖驚悚小說,《失重》是淡然而安穩(wěn)的,是神秘卻平靜的,像是甜美的搖籃曲,讓人在理想的夢境邊緣看見了流逸的金光;被斯科特帶起,無重狀態(tài),不斷上升。

“我的體重在下降,”斯科特突然說,“我擔心的就是這個。”

剛翻開本書,輕輕一笑,體重焦慮儼然成為大眾現(xiàn)象,這里有人卻在擔心自己的體重下降,接著讀下去,才知道并非如此。他的體重下降可并不單單是變瘦。

他擔心的其實是這有限可知現(xiàn)象背后更寬廣的未知,是寬廣未知下人類因有限已知而形成的狹隘——“人生的悲劇總用沉重來比喻”,我們總說“肩上的重擔”,那或許是因為人類非要度量一切,迫切地要賦予事物以意義。正如所謂跨年的朋友圈、過去一年的總結盤點,正如日日晨晚站上的體重秤、化為一紙報告的身體狀況。人類為時間焦慮、為體重焦慮、為財富數(shù)量焦慮,單位成為枷鎖。

而斯科特——我們的主人公——擺脫地球磁場,為自己松綁。

“對于無法改變的事情,為什么要如此悲觀呢?為什么不去擁抱它呢?”

當斯科特因變輕而在冰面上不斷跌倒回到家中躺倒時,對跑來看他的貓說“別擔心,我還好,還有人喂你”;當面對僵化的鄰里關系,他勇敢先行,調侃自己“你好,又是我,你討厭的人”;哪怕患有奇怪病癥,也一笑置之,“我承受的引力的確減小了,換作是誰會不高興呢”。

斯科特面對如何增加外力都不變的體重數(shù)值、越來越輕的體重與未曾改變的體型,調侃道:“我感覺很樂觀。這聽上去有點兒怪,但是真的很樂觀。有時,我想這是全世界最偉大的減肥計劃。”恰在這里,得發(fā)出一聲對于當下網(wǎng)絡媒體生態(tài)的輕笑。

網(wǎng)絡社交潛移默化地增強了圖片的力量,是的,美值得被定格,而當定格成為僵化,當審美變得單一,所謂的“自律”似乎成為了“自慮”。“我們只是自己要求自己,又沒有要求別人”,在這句話被說出的時候,是否恰恰有意無意在否定這樣的他人不自律、不美。

互聯(lián)網(wǎng)能夠打開人的眼界,讓大家看到與自己生活所不同的東西,它所包含的信息與思想是多樣的、豐富的,是碰撞且交融的。曾幾何時,即使根據(jù)大數(shù)據(jù)推送的內容能夠針對個人需求和個人喜好,提供更為經(jīng)濟的信息搜索與獲取方式,卻也讓這些藍光屏幕成為信息繭房,搜索過的內容成為數(shù)據(jù)來源,同質化的內容就像枷鎖,固化思想,加重焦慮。

“我們生活在一個不停兜售解決良方的社會,一勞永逸地解決你口袋里的余錢、日益稀疏的發(fā)量,或者你丟失的胃口,遺失的愛情”。互聯(lián)網(wǎng)時代,先是鼓吹別人的美好借此兜售焦慮,再大肆兜售解決方法,而那些解決方法既無法解決真正的焦慮,也無法解構已經(jīng)形成的思維定式。

人類總在尋找解決方法,卻也不免在岔路口作繭自縛,忘了“世上本無”對的“路”。幼年的空白不再是畫紙,而是亟待被填滿的日程規(guī)劃表,之后又要忙著對試卷的標準答案,卻忘記了人生或許是一個總也答不對題的人生,或許人生本就無需對錯。

后疫情時代,人們幾乎被釘在固定的區(qū)域無法動彈,連同思維與心態(tài)也在固化。當人類試圖以已知的科學定律解釋一切,便失去了飛天的奇跡——我們能飛,是因為飛機、熱氣球、宇宙飛船,那些動力的物理定律使我們得以翱翔于天空,甚至突破大氣層,去往宇宙。

物理上的我們得以飛行,精神上的我們卻持續(xù)墜落。

我們不僅變重,也變拙。鄰里關系的紐帶只是對對方打擾到自己生活便利的“協(xié)商”;而談論陌生人時,充滿獵奇的口吻已稀松平常;憑借片面之詞就匆忙對事對人貼上標簽,幾乎毫無轉圜。我們多疑易怒,我們自我放逐。

人生正如一場長跑,它如同馬拉松,卻不是比賽。長跑不大是以選擇一個競爭對手、要戰(zhàn)勝這對手而開始的,而是以選擇挑戰(zhàn)自己、給自己定一個目標而啟程。它不是一起步就要沖到最前,也不是要緊緊跟著別人的節(jié)奏才行,它甚至是無需一定要跑完全程的。在人生的跑道上總會有人有那被上帝給予更易長跑的體型。但我們中的一些未必有斯科特那樣的胸懷,或許會羨慕與妒忌他們的輕易。可,變動不居的外來眼光,會讓身份相互轉換。

“迪爾德麗總是全神貫注地看著天空,但是天上除了藍灰色的云什么都沒有。”“跑步時浮上腦際的思緒,很像天際的云朵,形狀各異,大小不同。”想必迪爾德麗無論在馬拉松比賽還是在人生的長跑中,也會在呼吸之余除了堅持,還有其他片刻的思想潛入。步伐交錯的騰空瞬間,仿佛迪爾德麗為了擺脫“世界的囚禁”與“肩上的重擔”,而人類似乎還不夠強大,無法坐擁精神的真空,還是要因引力落到地上。

迪爾德麗在長跑最后的摔倒,不是左腳絆在右腳踝,而是所有人都會經(jīng)歷的生命——這一漫長賽跑——中的被擊沉。人類是社會性的動物,會在意別人的看法,難免因此束手束腳。如果跑在了后頭,就只顧著看前面的人,而忘記了腳下;跑在前面卻要顧后,看看是否有人趕上來了,是為什么趕上來了,甚至妄加揣摩。

這時,所有人都需要一個“斯科特”扶起自己。失去體重起飛(take off)的是斯科特,脫下(take off)重擔輕松的是“迪爾德麗”。

一切都是神秘,而神秘也是不必解開的謎題。斯科特化為一陣絢麗的金色的焰火瀑布在空中流淌,而不是輿論焦點的中心、報紙頭條上的怪人、手術臺上的研究樣本;他是科學的例外,這是一場不可思議的飛行,你我都是見證的伙伴。

也許應有更多的人為自己松綁,試著放松自己,讓自己升騰。空中不會留下路徑,不必跟隨他人的道路,也不必為自己的前路憂心。當更多人成為“斯科特”,就會有更多人抬頭看見更廣闊的世界,去擁抱他人;以自由意志為羅盤,馳騁寰宇。

生時來自塵土,飄然于世間;死時肉身回歸大地,靈魂仰望上帝。斯科特飛上天空,留下的是璀璨的煙火,他或許是失去了肉身,卻得到了靈魂的升華。他去往天堂,降落于世界的頂端。

死亡總令多數(shù)人懼怕,可若是沒有了死亡,如何才能熱烈地愛慕鮮活的生命?斯蒂芬·金于耄耋之年,貼近大地,探索生與死的哲理問題。他與斯科特一同解開被縛的翅膀,超脫“我們分享著的同樣的命運”,如蝶一般輕盈飛舞,翅上的磷粉播撒博愛與勇氣。

“飛行守則的唯一條款,就是忘記所有條款。”