溫弗里德·塞巴爾德:歷史迷霧中的孤獨患者

溫弗里德·塞巴爾德最早被大家知道,可能緣于2010年引進的那本《奧斯特利茨》。近兩年隨著他作品的陸續(xù)引進,包括我在內(nèi)的許多讀者開始認識他,了解他。作為一名用德語寫作的作家,塞巴爾德的名聲比不上他的前輩:托馬斯·曼、瓦爾特·本雅明……他的同代人里,赫塔·米勒和彼得·漢德克已經(jīng)拿過諾獎。如果一名塞巴爾德迷想為他呼吁一些名聲,就得有跡可循。事實上,他曾登上過諾獎的候選名單。蘇珊·桑塔格稱贊他,今年剛過世的波蘭詩人亞當·扎加耶夫斯基寫詩向他致敬,當紅的英國書評人詹姆斯·伍德為他寫過長文,稱他是“當代歐洲作家中最神秘的一位”,他的語言是“一座非凡而幾乎是古物的建筑”。

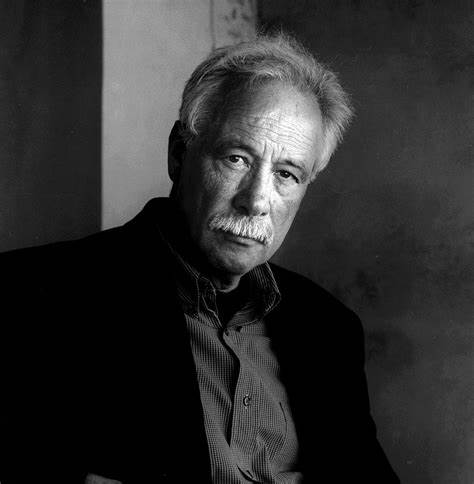

溫弗里德·塞巴爾德

塞巴爾德于1944年出生在德國巴伐利亞州的一座小鎮(zhèn),屬于在二戰(zhàn)陰影下成長的一代人。他的父親是一名納粹軍人,參與過入侵波蘭,塞巴爾德認為自己屬于“法西斯產(chǎn)物”。在德國和瑞士求學后,1967年塞巴爾德移居英國,從1970年起在英國執(zhí)教,80年代開始發(fā)表作品。直到2001年因車禍去世,他留了四部小說、兩部詩集和兩部散文集。

如何背負并處理帶有恥辱和罪惡感的父輩記憶?面對這個與生俱來的問題,塞巴爾德在他的作品里將之引申為關(guān)于戰(zhàn)爭與記憶、歷史與遺忘的書寫。他的成長經(jīng)歷總是跟他作品中身份模糊的敘述者“我”貼近。詹姆斯·伍德所說的“神秘”正是建立在他個人經(jīng)歷與作品主題微妙的統(tǒng)一上。

其次,塞巴爾德的語言繁復、冗長,有古典的余味和現(xiàn)代感的精確,借人物與人物之間的轉(zhuǎn)述營造層層疊疊的厚重感,同時又因為厚重變得失焦和模糊。他習慣將歷史照片作為另一種語言納入他的作品,歷史照片攜帶的事實成為虛構(gòu)文字的注解,或證明,虛構(gòu)文字同時又在冒犯歷史照片原本的來歷。這種將真實與虛構(gòu)并置,引發(fā)矛盾甚至混亂的寫作方式使得塞巴爾德的作品難以歸類。它是小說,也是非虛構(gòu),是非線性、帶有私人印記的歷史文本,也是關(guān)于歐陸的漫游游記。最重要的是,這樣的寫作似乎是唯一能踐行塞巴爾德歷史觀的方式,以文本模仿歷史作為迷霧的本質(zhì),真相早已追隨死者步入永恒和沉默。當我們講述歷史與記憶時,我們也在回避、遺忘或者美化它們。塞巴爾德的第一部小說《眩暈》發(fā)表于1990年。小說分為四部分,第一部分主要講述十九世紀初,一名拿破侖麾下的軍官失意的情感生活;第三部分來到二十世紀初,展現(xiàn)來自布拉格的K.博士壓抑緊張的生活片段,這里的K似乎出自卡夫卡的《城堡》。第二部分和第四部分分開講述二十世紀八十年代,敘述者“我”在歐陸旅途的見聞以及“我”回到故鄉(xiāng)W,時隔三十年,重新回憶童年和發(fā)生在這片土地的往事。從《眩暈》開始,塞巴爾德就采用文字穿插照片的寫作方式,散落在書頁里黑白照片自帶一層灰暗的時間濾鏡,塞巴爾德編排它們,同時編排時間。我們跟隨他從十九世紀一個真實人類的心靈側(cè)寫出發(fā),來到二十世紀末戰(zhàn)爭過后蕭條落寞的歐洲城鎮(zhèn)。接著回到二十世紀初,在一個符號式的文學人物身上體驗難以忍受的生活,因無力改變催生出的恐懼和絕望。最后,亦如奧德修斯返回伊薩卡島,敘述者的腳步引領我們來到他的故鄉(xiāng)。在這個村莊遠到十六世紀的興衰演變里,我們似乎窺見并領悟了塞巴爾德的用意。時間和地域的輾轉(zhuǎn)迂回里,他如此隱晦、旁敲側(cè)擊地呈現(xiàn)從浪漫主義萌發(fā)的十九世紀,人類渴望以熱情和夢幻填補內(nèi)心世界的夢想被二十世紀接連爆發(fā)的戰(zhàn)爭占據(jù)并摧毀,最后不得不像敘述者一樣,在夢里面對“一道真正令人眩暈的深淵”的心靈衰落史。

在這道深淵里——塞巴爾德寫——“沒有一棵樹,沒有一叢灌木、一根殘枝、一簇草,只是石頭”,只有“一團可怕、血腥、邪惡的烈火,隨風橫掃整座城市”。所謂眩暈,傳達的是站在心靈被摧毀后的廢墟上,在歷史與現(xiàn)實間跳躍時接近本能的感受。在《眩暈》里,塞巴爾德初次將亨利·貝爾(第一部分里的軍官)這樣委身歷史邊緣,輕易會被遺忘的人物作為書寫對象。1992年的第二部小說《移民》里,他用更細致、貼近現(xiàn)實感的筆觸記錄敘述者“我”身邊的四位“移民”。“移民”來自地理空間上的遷徙,伴隨身份與歸屬感的喪失,在記憶的沉重下引發(fā)精神上的疼痛,走向崩潰。四位移民里,有自幼離開立陶宛,參加二戰(zhàn)后在英國鄉(xiāng)村隱居的亨利·賽爾溫大夫;敘述者年少時的老師保羅·貝雷耶特,他的家族在“水晶之夜”后逐漸消亡;敘述者離開德國移居美國的親友們,其中一位是敘述者只見過一面的阿德爾瓦爾特舅公;最后一位是二戰(zhàn)中被父母從德國送往英國的馬克斯·費爾貝爾,他的父母是第一批被驅(qū)逐,隨后遇害的猶太人。漢娜·阿倫特在《反抗“平庸之惡”》中寫,“思考過去的事就意味著在世界上深耕、扎根,并因此而安身于世,以防被發(fā)生的事——時代精神、歷史或簡單的誘惑——卷走”。從這個意義出發(fā),背負父輩歷史包袱的塞巴爾德對《移民》的書寫接近以正面的態(tài)度直視德國對歐陸和猶太人犯下的罪行,它是一部懺悔錄,也是一部轉(zhuǎn)述的幸存者筆記。雖然在小說中,移民們在記憶的摧殘下吞槍(亨利·賽爾溫大夫)、臥軌(保羅·貝雷耶特),或懷著屈辱感躺在病房(馬克斯·費爾貝爾)。那位遠居彼岸的阿德爾瓦爾特舅公選擇了更駭人的方式,主動將自己送往精神病院,渴望借電擊療法摧毀尚存的記憶和思考能力。他們,包括未被書寫的那些“他們”都是歷史邊緣以塵埃形式存在的斯蒂芬·茨維格,在離開“昨日的世界”后選擇用生命的終結(jié)回到那里。恰恰是幸存者的消失讓渡出一個等待講述的空間,任由后來人以這樣或那樣的方式將其重新填補。只是,放大到整個文學與視覺藝術(shù),區(qū)別于從斯皮爾伯格改編原著的《辛德勒的名單》到今年上映的《波斯語課》對這段歷史的浪漫化再現(xiàn),也不同于克羅德·朗茲曼在九小時的紀錄片《浩劫》中百分百苛求真相。塞巴爾德的《移民》占據(jù)了一個中間地帶,謹慎地召回死者的幽靈,用照片和文字兼并不可完全講述的真實和最大限度的虛構(gòu),以此編排這個空間。同時,他要承擔隨時被空間里的記憶吞噬后再次眩暈的危險。

回想拉斯洛·奈邁施在《索爾之子》里創(chuàng)造出虛化、晃動、緊貼主角面部的特寫鏡頭,觀者借塞巴爾德小說中模糊敘述者的身份完成的閱讀體驗,類似在《索爾之子》中只能將雙眼放置在主角肩頭,浸入式地跟隨他抬尸、奔走,從集中營逃跑。既然塞巴爾德可以將真實的照片納入寫作,同樣,我們可以將真實的塞巴爾德納入這部電影。當主角藏在林中木屋,前來追捕的納粹軍人捂住一個看到這幕的男孩的嘴,隨后槍響,男孩被放開,頭也不回地跑入林中。這個男孩就是塞巴爾德。成年之后,他回到此地,寫下《移民》和關(guān)于這段歷史的故事。

1995年,塞巴爾德的第三部小說《土星之環(huán)》面世,同樣模糊的敘述者記錄自己在穿越英格蘭東海岸途中的見聞與感想。恰如土星之環(huán)的形成——吸收太過靠近土星而被潮汐效應摧毀后的月球殘骸,這段旅途中的見聞與感想?yún)R聚成一部包攬歷史片段與人文景觀的微型百科。也是第一次,在前兩部小說中占據(jù)中心的人物開始讓位,敘述者開始更為頻繁地展示以“物”代表的風景。

譬如站在洛斯托夫特海岸,敘述者由工業(yè)排放下銳減的魚類回想三個多世紀來人類與鯡魚打交道的歷史,人類如何用近乎玄學的方式捕撈鯡魚,嘗試從死去的鯡魚身上制造光物質(zhì)。這種渾身散發(fā)獨特光澤的物種映照出人類身上無法被文明遮掩的無知和荒誕。否認鯡魚在捕撈過程中的痛感則出自人類站在中心主義的視角下對自然的殖民。

這種殖民的后果包括但不限于,鄧尼奇海岸因人類活動消失的森林,桑蠶在逆反的生長環(huán)境和錯誤的培育方式下風靡歐陸。塞巴爾德寫,“所有的一切都是燃燒行動”,“整個人類文明一開始只不過是一團一點點變得越來越強烈的火焰,沒人知道它會上升到多少度,沒人知道它什么時候會逐漸消失”。燃燒的代價是象征自然的植被、樹木“在悄然無聲的火花迸發(fā)中倒塌”。無外乎塞巴爾德在《土星之環(huán)》里花費篇幅講述英國作家約瑟夫·康拉德曲折的人生經(jīng)歷——這位幼年流亡、成年后漂泊的波蘭后裔在親歷非洲殖民的慘狀后寫下《黑暗的心》。在這部小說里,查爾斯·馬洛沿河深入十九世紀末的非洲殖民地,如康拉德所看到的,馬洛目睹這片土地和人民正在承受的暴行,他要尋找的船長庫爾茲已在自身攜帶的文明和原始自然的沖擊下任由心靈墜入黑暗,他的身體成為這片土地和整個人類現(xiàn)在與未來的縮影。塞巴爾德在《土星之環(huán)》里想要完成的,也是這樣一場向歷史河流的深處跋涉的旅途,由自然的風景、人造的風景、消失后回來的風景、存在被忽視的風景,識別并拼湊我們征服自然、與之斗爭過后的文明遺跡。也許是人類歷史上最偉大的自然主義者梭羅堅信,歷史無法與自然和諧共存。文明對自然的處理是將它變成一個溫順、服從的東西,而不是“無法穿越、讓人顫栗的沼澤”。2001年,塞巴爾德完成了最后一部小說《奧斯特利茨》。這個世界似乎不滿于一個作家如此執(zhí)拗地書寫它想要遺忘的記憶,寫完《奧斯特利茨》的同年,塞巴爾德因車禍在英國去世。他留下的這部遺作結(jié)合了《土星之環(huán)》里的游記形式和《移民》中的幸存者形象,講述一名從二戰(zhàn)幸存下來的孤兒步入中年后,開始在游歷歐洲的途中尋找自己的身世。書名里的“奧斯特利茨”是他最初的名字,一個典型的猶太人名字,來自他死去的母親和失蹤的父親,與奧斯維辛的發(fā)音相近。當他認可并接受這個名字時,意味著他開始直面這段失而復得的記憶。這個舉動對塞巴爾德作品中所有被記憶折磨的幸存者、被記憶壓垮的死者來說意義非凡,它甚至是一種遲到的復活儀式,告知死者與幸存者無需再被那道“真正令人眩暈的深淵”吞噬,在與記憶共存的同時,依舊有可能在這個世界繼續(xù)活下去。

持續(xù)地談論塞巴爾德令人疲憊,復述無窮盡的歷史與記憶最后反而無話可說。我想起利桑德羅·阿隆索的《安樂鄉(xiāng)》,一位十九世紀的丹麥軍官在荒漠中尋找自己的女兒,百年后,女兒在一所現(xiàn)代莊園醒來,聽到世紀之前來自父親的回響。身處這個時代,我們或主動或被動地與過去不斷割裂,塞巴爾德與其作品的存在就是一種回響。我們跟隨他,在歷史與現(xiàn)實的交叉處眩暈,我們原地踱步,被歷史的迷霧沖散,直到看見一群模糊的人影,一棟無人居住的建筑,一片叢林、一塊墓碑……最終,看清我們的來路和去路。