石岸書:新時期文學(xué)在基層 ——兼論中國當(dāng)代文學(xué)史的基層研究

內(nèi)容提要:在縣一級的地方基層,新時期文學(xué)主要通過群眾文化體制中的縣一級文化館進(jìn)行具體組織和開展,縣一級文化館所創(chuàng)辦的文藝刊物則是承載基層的新時期文學(xué)的主要陣地,其所發(fā)表的作品大多具有“向心性”寫作和“模仿性”寫作的特征。個案研究證明,或可將新時期文學(xué)研究視野拓展至基層,使基層也成為中國當(dāng)代文學(xué)史的研究領(lǐng)域,并以基層為方法,自下而上地繼續(xù)探索中國當(dāng)代文學(xué)史研究的更多可能性。

關(guān)鍵詞:新時期文學(xué);群眾文化體制;基層;文化館;《漣河》

1983年湖南省漣源縣文化館舉辦的文學(xué)講習(xí)班合影,影像已殘缺,依稀提示著新時期文學(xué)在基層短暫繁榮的歷史

現(xiàn)今主流的“新時期文學(xué)”[1]研究,大都關(guān)注中心地帶如北京、上海,至多拓展到次中心地帶如天津、南京等大中城市,而這同時意味著關(guān)注全國層面的新時期文學(xué)。總而言之,關(guān)注的大都是具有“中國當(dāng)代文學(xué)史”價值的,是具有“著之竹帛、傳之后世”的資格的。這是新時期文學(xué)研究的正史傳統(tǒng),其重要性不言自明。然而,這一正史傳統(tǒng)的局限性也顯而易見,因為它難以深入到地方基層,難以具體描述文學(xué)與群眾交織得最為緊密的層面。例如,這一正史傳統(tǒng)難以具體地回答:文學(xué)生產(chǎn)在地方基層是如何展開的?地方基層的文學(xué)樣態(tài)如何?產(chǎn)生全國性影響的文學(xué)作品又是如何制度性地滲入地方基層的?

本文將以湖南省中部的一個普通縣城為例,以第一手的地方史料,探究20世紀(jì)70年代末到80年代中期基層的新時期文學(xué)的組織方式和文學(xué)樣態(tài),以具體地回答這些問題。本文的最終目的,在于嘗試填補(bǔ)新時期文學(xué)研究的某些空白,并借此探索中國當(dāng)代文學(xué)史研究的更多可能性。

一、新時期文學(xué)在基層如何組織起來?

新時期文學(xué)在基層如何組織起來?我們難以從文聯(lián)-作協(xié)體制中找到答案。一個常被忽視的歷史事實是,自1949年第一次文代會以來直到20世紀(jì)80年代中期市場化改革深入文學(xué)領(lǐng)域之前,文聯(lián)-作協(xié)體制從未完全深入到縣一級及以下的基層。事實上,20世紀(jì)50—70年代,文聯(lián)-作協(xié)體制最多只深入到部分地市一級,縣一級相當(dāng)少見。直到20世紀(jì)80年代中期,縣一級文聯(lián)-作協(xié)組織才開始慢慢建立,但直到1991年的統(tǒng)計,全國地市一級文聯(lián)平均組建率也只有85%,縣一級文聯(lián)平均組建率則僅為50%[2]。

筆者曾指出,從20世紀(jì)50年代至20世紀(jì)80年代中期,由于文聯(lián)-作協(xié)體制在基層的制度性缺席,基層的文藝活動包括文學(xué)生產(chǎn),主要是由群眾文化體制來承擔(dān)的。新中國成立初期就建成了體系完整的群眾文化體制,就文學(xué)生產(chǎn)而言,它最重要的是兩個分支:其一是由工會組織主管的分支,以省市工人文化宮、市轄區(qū)工人俱樂部、廠礦企業(yè)工人文化宮和俱樂部為制度主體;其二是由政府文化部門主管的分支,以省市兩級群眾藝術(shù)館、縣一級文化館、縣以下的區(qū)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、農(nóng)村俱樂部為制度主體,其中最重要的是縣一級文化館。從50年代到80年代中期,從機(jī)構(gòu)數(shù)量、覆蓋面、文學(xué)生產(chǎn)功能等方面綜合說來,縣一級文化館在整個群眾文化體制中都最為重要[3]。

因此,探究新時期文學(xué)在基層的組織情況,必然要討論從20世紀(jì)50年代以來就廣泛推進(jìn)的以文化館制度為主體的群眾文化體制(簡稱“群文體制”)。對于湖南省漣源縣來說,也同樣如此。自50年代開始,位于湖南省中部的漣源縣的文學(xué)事業(yè)便是群眾文化(簡稱“群文”)工作的重要一環(huán),它由一整套群文體制所支撐,而縣文化館在其中扮演關(guān)鍵角色。漣源縣文化館成立于1952年,其前身是早年的民眾教育館。20世紀(jì)50年代,縣文化館就開始在鄉(xiāng)、村建立鄉(xiāng)文化站和村俱樂部。“文革”期間,文化館改成縣毛澤東思想宣傳站下屬革命文化組,1974年重新使用縣文化館名稱[4]。以村俱樂部、鄉(xiāng)文化站為固定支點(diǎn),以縣文化館組織的文藝宣傳隊、電影隊、業(yè)余劇團(tuán)為流動組織,再輔之以縣文化館具體負(fù)責(zé)的縣一級的各種文藝輔導(dǎo)班、學(xué)習(xí)班、創(chuàng)作會議和文藝期刊,這是漣源縣在20世紀(jì)50—70年代的群文工作的基本圖景。

特別要指出的是,縣文化館舉辦的各種文藝創(chuàng)作會議,是具體地組織和培養(yǎng)文藝業(yè)余作者的常見制度。事實上,自20世紀(jì)50年代開始,舉辦各種文藝創(chuàng)作會議,發(fā)現(xiàn)、組織、輔導(dǎo)和培養(yǎng)業(yè)余文藝作者,就已經(jīng)是縣文化館群文工作的重要部分。據(jù)記載,1955年,縣文化館主辦首屆農(nóng)村業(yè)余文藝輔導(dǎo)班,培養(yǎng)文藝積極分子400余人;1969年,文化館并入縣毛澤東思想宣傳站,同年舉辦工農(nóng)兵毛澤東思想文藝骨干學(xué)習(xí)班;1972年,召開工農(nóng)兵業(yè)余文藝創(chuàng)作會議,42人參加;1973年,召開工農(nóng)兵業(yè)余文藝創(chuàng)作會議,到會87人;同年,舉辦文學(xué)、戲劇學(xué)習(xí)班,25人參加,時間10天;1974年,再次召開工農(nóng)兵業(yè)余文藝創(chuàng)作會議 [5]。

2002年內(nèi)部印發(fā)的《漣源市文化館建館50周年專集》

“文革”后漣源縣新時期文學(xué)的起步和發(fā)展,仍然依托這一整套群文體制,特別是對文學(xué)業(yè)余作者的組織和培養(yǎng)來說,就更是如此。據(jù)記載,1978年至20世紀(jì)80年代中期仍有幾次比較大的文藝創(chuàng)作會議:1978年6月,縣召開大型文藝創(chuàng)作座談會,其中文學(xué)業(yè)余作者36人參加會議;1980年2月,縣召開文藝創(chuàng)作總結(jié)表彰會,表彰1978年至1980年發(fā)表的優(yōu)秀作品;1983年11月底,縣辦文藝講習(xí)班,時間半個月,參會作者36人,旁聽200余人;1984年8月,召開縣農(nóng)村小戲創(chuàng)作座談會,22人參加 [6]。縣辦的文學(xué)會議一般都由縣文化館具體組織和負(fù)責(zé)。此外,有條件的單位也開辦文學(xué)講習(xí)會,邀請縣文化館專干參與和指導(dǎo)。例如,1984年縣文化館自辦刊物《漣河》刊登過一則群眾文化簡訊:“最近,湘中機(jī)械廠業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作小組在廠黨委及廠工會的關(guān)心和支持下,舉辦了文學(xué)創(chuàng)作講習(xí)會,有省、地作家到會講學(xué),縣文化館文學(xué)干部也應(yīng)邀出席。”[7] 按照《漣源市志》統(tǒng)計,1952至1989年,縣文化館參與舉辦各種文藝骨干培訓(xùn)班232期,大中型文藝匯演112次 [8]。

像漣源縣文化館這樣重視文藝創(chuàng)作活動的機(jī)構(gòu),全國各地想必并不少見。1983年1月,各地文化館甚至因為過于重視文藝創(chuàng)作活動,把文化館辦成了“小文聯(lián)”或“創(chuàng)作室”而被批評 [9]。漣源縣文聯(lián)直到1985年5月才正式成立,文聯(lián)成立之初的第一個專職干部便是從文化館的文學(xué)干部中抽調(diào)的。在1985年之前,漣源縣文化館的確實際承擔(dān)著縣“文聯(lián)”的工作,是名副其實的“小文聯(lián)”。

可以看到,20世紀(jì)80年代中期之前,縣文化館組織和培養(yǎng)業(yè)余作者、發(fā)展地方文學(xué)事業(yè)的基本制度仍然延續(xù)20世紀(jì)50—70年代的群文體制,其中最重要的要數(shù)針對業(yè)余作者的各種文藝創(chuàng)作會議。由于受訪的相關(guān)人士對1983年底舉辦的文學(xué)講習(xí)班都記憶猶新,我們不妨對此予以“深描”。

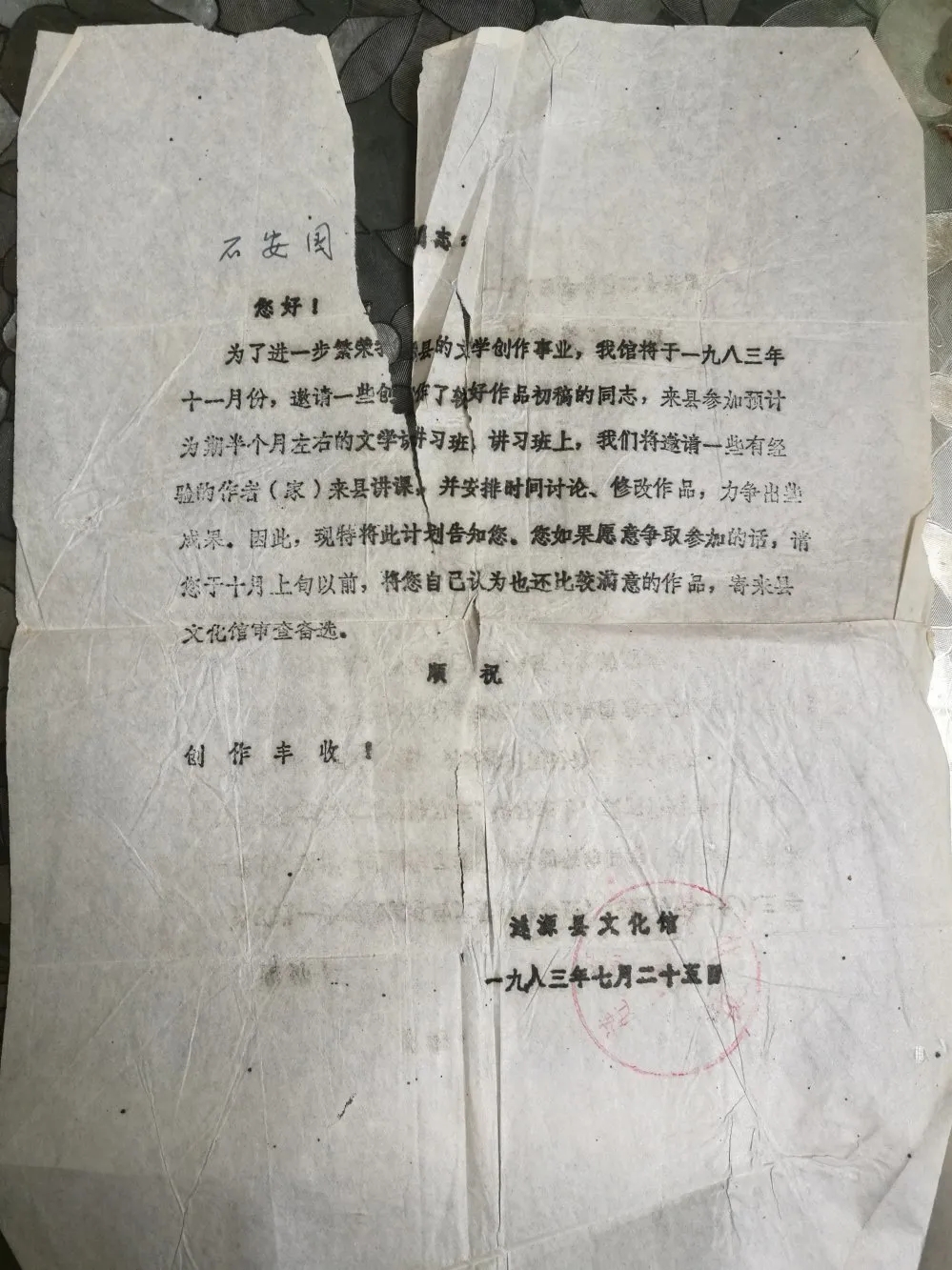

1983年底的這次文學(xué)講習(xí)班事先有一個預(yù)通知。農(nóng)民業(yè)余作者石安國向筆者展示了他收藏至今的參會通知。通知以鉛字印刷,全文如下:

石安國同志:

您好!

為了進(jìn)一步繁榮我縣的文學(xué)創(chuàng)作事業(yè),我館將于一九八三年十一月份,邀請一些創(chuàng)作了較好作品初稿的同志,來縣參加預(yù)計為期半個月左右的文學(xué)講習(xí)班,講習(xí)班上,我們將邀請一些有經(jīng)驗的作者(家)來縣講課,并安排時間討論、修改作品,力爭出些成果。因此,現(xiàn)特將此計劃告知您。您如果愿意爭取參加的話,請您于十月上旬以前,將您自己認(rèn)為也還比較滿意的作品,寄來縣文化館審查備選。

順祝

創(chuàng)作豐收!

漣源縣文化館

一九八三年七月二十五日

1983年漣源縣文化館印發(fā)的文學(xué)講習(xí)班參會預(yù)通知

這屆文學(xué)講習(xí)班共選拔了業(yè)余文學(xué)作者36人參會,其中農(nóng)民作者10人 [10]。據(jù)農(nóng)民業(yè)余作者石安國回憶(2019年1月22日采訪),與會業(yè)余作者主要是農(nóng)民、中小學(xué)老師和廠礦工人等,農(nóng)民作者應(yīng)該算是人數(shù)最多的群體。與此同時,講課期間,“旁聽的青、中年業(yè)余文學(xué)愛好者,多達(dá)200人”[11]。工農(nóng)為主的文學(xué)講習(xí)班可以說是延續(xù)和模仿20世紀(jì)50—70年代的文學(xué)會議模式,例如1956年和1965年舉辦的全國青年業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作積極分子大會(“青創(chuàng)會”)。參加這兩次會議的主力都是工農(nóng)兵業(yè)余作者,會議的目標(biāo)也是進(jìn)一步推動工農(nóng)兵業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作。特別是1965年的“青創(chuàng)會”,更是本身就與群文體制關(guān)系密切,正如周揚(yáng)在會議發(fā)言中對工農(nóng)兵業(yè)余作者們說的,“農(nóng)村群眾業(yè)余文化活動是以俱樂部(文化室)為中心展開的。你們參加會的,有很大一部分人是俱樂部的積極分子”[12]。

受邀來講習(xí)班講課的是作家蕭育軒、譚談、劉漢勛和詩人于沙。蕭育軒可以說是新中國成立后最早成名的漣源籍工人作家,1964年即在《人民文學(xué)》發(fā)表成名作《迎冰曲》;1983年的蕭育軒已是湖南作協(xié)副主席;譚談也是漣源籍作家,他的《山道彎彎》獲得1981—1982年全國優(yōu)秀中篇小說獎,一時名聲大振;劉漢勛也是漣源籍作家,當(dāng)時為湖南省《主人翁》雜志編輯;詩人于沙雖非漣源籍,但那時他作為省級刊物《湘江歌聲》的編輯,與漣源縣文化館有業(yè)務(wù)往來 [13]。正因為籍貫和業(yè)務(wù)聯(lián)系,這幾位才受邀前來講課,而他們也可算是漣源縣的業(yè)余作者所能接觸到的最有名、地位最高的新時期文學(xué)作家了。此外,講課老師還有彼時婁底地區(qū)文聯(lián)干部和地區(qū)文化館文學(xué)干部,其余則是縣文化館的文學(xué)專干。一次縣文學(xué)講習(xí)班能夠聚集這么多專業(yè)作者,其中不乏全國知名作家,這對于業(yè)余作者來說已是大開眼界。這恐怕是現(xiàn)實的創(chuàng)作生涯中他們離新時期文學(xué)最近的場合,無疑極大地激發(fā)了他們的創(chuàng)作積極性。

文學(xué)講習(xí)班從1983年11月20日正式開始,于12月5日結(jié)束。按照業(yè)余作者石安國和會議組織者劉風(fēng)(系文化館文學(xué)專干)的回憶(2019年1月22日、1月28日采訪),受邀作家所講內(nèi)容大部分是介紹自身的創(chuàng)作歷程和體會,傳授創(chuàng)作經(jīng)驗,地區(qū)文學(xué)專干也是如此。縣文化館的文學(xué)專干作為組織者和輔導(dǎo)者,則會詳細(xì)地教授創(chuàng)作技巧,負(fù)責(zé)點(diǎn)評和指導(dǎo)業(yè)余作者所提交的作品。事實上,討論業(yè)余作者們的作品占據(jù)了講習(xí)班絕大部分討論時間。業(yè)余作者們也會尋找與受邀作家交談的機(jī)會,同時遞上各自的作品請求指點(diǎn)。學(xué)習(xí)期間業(yè)余作者們也會互相閱讀各自的作品,一起交流切磋。

不過,講習(xí)班主要的時間,是由業(yè)余作者們各自創(chuàng)作和根據(jù)文學(xué)專干的指導(dǎo)修改自己的作品。這一點(diǎn)尤為重要,如前文提到的預(yù)通知所說的,文學(xué)講習(xí)班的主要功能,便是為業(yè)余作者提供相對穩(wěn)定的條件,供他們集中精力創(chuàng)作和修改作品,“力爭出些成果”。業(yè)余作者的時間往往為日常勞作所占據(jù),特別是對于工農(nóng)業(yè)余作者來說,繁重的日常體力勞動往往使他們難以騰出充裕的時間來專注于創(chuàng)作。文學(xué)講習(xí)班的制度能夠在短時間內(nèi)解放業(yè)余作者,使他們得以從日常工作中抽離出來,無后顧之憂地投入文學(xué)創(chuàng)作之中;而文學(xué)專干此時也能夠集中指導(dǎo)全縣業(yè)余作者。文學(xué)講習(xí)班的這種形式特別有益于小說的創(chuàng)作和修改:對于業(yè)余作者來說,小說創(chuàng)作歷時更久、需要投入的整段時間和精力的要求更高,持續(xù)時間較長的文學(xué)講習(xí)班恰好能夠提供這一條件。這種講習(xí)班其實包含著“創(chuàng)作假”的制度形式。1956年第一屆“青創(chuàng)會”上,周揚(yáng)就明確地對業(yè)余作者們說:“應(yīng)該以業(yè)余創(chuàng)作為主,專業(yè)作家是少數(shù)的,將來也是少數(shù),要培養(yǎng)大量的業(yè)余作家。……有些確實有東西可寫的人,可以給他一定的創(chuàng)作假期。”[14]此后,周揚(yáng)也說過:“對于有些業(yè)余作者寫大作品,我看,可以在有可行的創(chuàng)作計劃時,采取給創(chuàng)作假的辦法,專門搞寫作,寫完一個作品再回到生產(chǎn)上去。”[15]“創(chuàng)作假”的制度,既保持了創(chuàng)作者的業(yè)余性,同時又能夠使業(yè)余作者擁有一段如專業(yè)作家一樣的自由時間,以便集中創(chuàng)作。文學(xué)講習(xí)班的制度設(shè)計的目標(biāo)也同樣如此。

文學(xué)講習(xí)班也是上層的新時期文學(xué)下滲的制度中介。這里所稱的“上層”新時期文學(xué)與“基層”新時期文學(xué)相對,指集中在大中城市、由著名刊物或出版社刊發(fā)出版、反響較大、后來被列入文學(xué)史的文學(xué)。授課作家、文學(xué)專干一般會講授作品并組織大家討論,內(nèi)容除了中央的文藝政策,如“雙百”方針、“二為”方針等,還會時不時談及上層的新時期文學(xué)的主流文學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和代表性文本。1983年的文學(xué)講習(xí)班也是如此。受邀作家在講習(xí)班上講授自己的代表作,例如譚談講《山道彎彎》,蕭育軒講《迎冰曲》;與此同時,縣文化館文學(xué)專干也組織大家學(xué)習(xí)討論上層新時期文學(xué)的代表性小說,特別是湖南本土作家的代表性作品,例如莫應(yīng)豐1980年出版的《將軍吟》、葉蔚林1980年發(fā)表的《在沒有航標(biāo)的河流上》和古華1981年出版的《芙蓉鎮(zhèn)》等 [16]。這些上層的新時期文學(xué)代表性文本成為業(yè)余作者學(xué)習(xí)模仿的“樣板”作品。總之,文學(xué)講習(xí)班是一個重要的制度中介,它將上層的新時期文學(xué)所形成的文學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、文學(xué)范式導(dǎo)入到地方的具體制度空間之中,經(jīng)由集體性的學(xué)習(xí)模仿,落實為業(yè)余作者創(chuàng)作的“樣板”,最終在基層形塑出新時期文學(xué)的地方性,實現(xiàn)新時期文學(xué)在基層的再生產(chǎn)。

新時期文學(xué)在基層再生產(chǎn)的結(jié)果,便是業(yè)余作者們的優(yōu)秀作品獲得了集體面世的機(jī)會。1984年6月,縣文化館主辦的《漣河》出版第11期,又題為《漣源縣1983年文學(xué)講習(xí)會作品選集》,共收入46篇作品。此期的《編后絮語》熱情追溯漣源籍的現(xiàn)代文學(xué)傳統(tǒng),從第一個漣源籍的現(xiàn)代著名作家蔣牧良,到如今的蕭育軒、譚談、劉漢勛,并強(qiáng)調(diào)后三位作家的“成功之道不僅是給了我們極大的鼓舞,也提供了不少的可以學(xué)習(xí)的經(jīng)驗”[17]。而該期中大多數(shù)作品也的確都是“學(xué)習(xí)”上層新時期文學(xué)的產(chǎn)物(詳見下文)。這表明,新時期文學(xué)似乎的確再生產(chǎn)出了某種地方形式。

1984年漣源縣文化館出版《漣河》第11期,又題為《漣源縣1983年文學(xué)講習(xí)會作品選集》

在全國各地,與漣源縣相似的例子所在多有。1999年出版的《中國文化館志》較為完整地收錄了全國各地文化館的資料,其中大都有縣一級文化館創(chuàng)辦文藝刊物、舉辦講習(xí)班、培養(yǎng)業(yè)余作者的記載。可以說,縣級文化館是推動基層新時期文學(xué)興起和發(fā)展的制度性力量,這種制度性力量源自50—70年代的群文體制。而縣級層面的文學(xué)講習(xí)班制度,則是以群文體制為支撐、為培育基層文學(xué)而創(chuàng)造的主要制度形式,是落實和再生產(chǎn)新時期文學(xué)、形塑新時期文學(xué)的地方性的重要中介。

從20世紀(jì)80年代中期開始,群文體制開啟市場化改革。這一過程被稱為“以文補(bǔ)文”,其實質(zhì)就是在財政撥款大幅減少的情況下,群文單位轉(zhuǎn)向市場,部分或全部地自負(fù)盈虧。《中國文化館志》所收錄的全國各地的眾多文化館,此時期基本上都有“以文補(bǔ)文”活動的記載。群文體制的非營利性的群眾文學(xué)生產(chǎn)功能逐漸淡出,到20世紀(jì)90年代初,群文體制已經(jīng)很難從文學(xué)制度的角度來理解和描述了。漣源縣文化館也不例外。據(jù)縣文化館自編的館志載,1984年,“館建立工藝美術(shù)服務(wù)部,經(jīng)營生產(chǎn)石膏像、制作標(biāo)牌、承擔(dān)廣告裝璜等業(yè)務(wù)。館開辦文化用品商店門面,專人承包經(jīng)營”[18]。自1984年開始,縣文化館的發(fā)展整個地朝向以盈利為目的,館內(nèi)文化干部也逐漸轉(zhuǎn)向有償服務(wù)項目,“以文補(bǔ)文”活動自此層出不窮。最終,與全國各地大部分的縣一級文化館類似,漣源縣文化館逐漸從地方群眾文藝事業(yè)中淡出,其群眾性文學(xué)生產(chǎn)的組織和輔導(dǎo)工作更加無從談起。

二、《漣河》:基層刊物中的新時期文學(xué)

在新時期文學(xué)的基層陣地《漣河》于1979年創(chuàng)刊之前,漣源縣文化館曾斷斷續(xù)續(xù)創(chuàng)辦過一些刊物。1957年,縣文化館成立縣業(yè)余文藝創(chuàng)作委員會,創(chuàng)編鉛印文藝月刊《新芽》,出版6期后停刊;此后,辦有不定期的《演唱資料》,用于刊載工農(nóng)兵文藝作品;1971年6月,為迎接中國共產(chǎn)黨成立50周年,舉辦一系列文學(xué)、戲劇等創(chuàng)作學(xué)習(xí)班,培訓(xùn)業(yè)余作者,學(xué)習(xí)結(jié)束后結(jié)集出版,名為《工農(nóng)兵文藝——慶祝中國共產(chǎn)黨成立50周年專集》,從此《工農(nóng)兵文藝》作為不定期刊物就延續(xù)下來;1972年《工農(nóng)兵文藝》改名為《漣源文藝》,每年出版7到8期,1974年停刊;此后漣源縣文化館仍辦有不定期的《演唱資料》[19]。

1979年10月,縣文化館正式創(chuàng)辦《漣河》,首期又題為《熱烈慶祝中華人民共和國成立三十周年文藝專集》。這一刊物的創(chuàng)辦,意味著漣源縣正式開啟了在地的新時期文學(xué)。作為20世紀(jì)80年代漣源縣最重要的文藝刊物,《漣河》創(chuàng)刊方式與1971年的《工農(nóng)兵文藝》創(chuàng)刊方式極為相似,都是文化館借助重大事件的推動而創(chuàng)辦,這表明《漣河》和《工農(nóng)兵文藝》所依托的文化館制度及其運(yùn)作方式的延續(xù)性。換言之,在漣源縣,新時期文學(xué)是“老樹開新枝”。

漣源縣文化館創(chuàng)辦的《漣河》創(chuàng)刊號

《漣河》由縣文化館的文學(xué)專干編輯,1983年總第6期《漣河》如此自我介紹:

《漣河》是我館面向農(nóng)村,面向基層,為群眾文化服務(wù)的綜合性內(nèi)部刊物;以總結(jié)交流群眾文化工作經(jīng)驗,滿足群眾文化生活的需要,培養(yǎng)提高業(yè)余作者,提供習(xí)作園地為宗旨。[20]

1985年之前,《漣河》共計出版了13期[21],第1期和第11期以期刊形式出版,其余各期均以報紙形式不定期出版,每期4版,每次印數(shù)大多為500份左右。據(jù)劉風(fēng)回憶(2019年1月28日采訪),出刊后會分送有關(guān)的作者和單位,同時也會寄送數(shù)十份給與縣文化館有交流的外地文化館。這些外地文化館既有省內(nèi)的,也有省外的。這或許暗示,在全國各地文化館之中可能存在一個全國性文學(xué)網(wǎng)絡(luò)。

就《漣河》的性質(zhì)而言,它是縣文化館群文工作的一部分,因此它首先是縣文化館的“館報”。各期的《漣河》對文化館及其所屬文化站的重要事件一直保持關(guān)注和報道。其次,由于服務(wù)于全縣的群文工作,它也經(jīng)常關(guān)注和報道全縣的群文活動,因此,它又是漣源縣的“群眾文化報”。最后,縣文化館同時負(fù)有“培養(yǎng)提高業(yè)余作者”的任務(wù)。于是,《漣河》又是發(fā)表文學(xué)作品的“文學(xué)報刊”乃至“文學(xué)期刊”。總之,漣源縣的新時期文學(xué),就寄生在這樣一份多功能的刊物上。

《漣河》所刊登的稿件多種多樣。以報紙形式出版的《漣河》,1985年之前有11期,共發(fā)表232件稿子,其中小說7篇(含小小說)、散文10篇、故事8篇、通訊12篇、曲藝23篇、詩歌80篇、歷史人物4篇、地方小考6篇、作家談創(chuàng)作1篇、中小學(xué)生作文11篇、攝影14張、歌曲1首、美術(shù)9件、其它46篇。當(dāng)然,各類型之間的分別也不總是明晰的。例如,《漣河》所發(fā)表的小說與敘事性散文之間的界限便常常很模糊,這一事實表明基層業(yè)余作者尚未確立清晰的文類意識。從統(tǒng)計上可以看出,創(chuàng)作最多的還是詩歌,這是基層文學(xué)生產(chǎn)的最為重要的形式。可以說,基層的新時期文學(xué)與上層的新時期文學(xué),存在一種文類上的落差:當(dāng)上層的新時期文學(xué)從1976年的“天安門詩歌”迅速過渡到以小說和報告文學(xué)為主體的文類時,基層仍然將詩歌作為新時期文學(xué)的主要開展形式。

在漣源縣,小說的集中刊出只出現(xiàn)在第1期和第11期以期刊形式出現(xiàn)的兩期中,這兩期都是圍繞著特定事件而組織出版的。第1期又題為《熱烈慶祝中華人民共和國成立三十周年文藝專集》,有6篇小說。第11期又題為《漣源縣1983年文學(xué)講習(xí)會作品選集》,共有18篇小說(含小小說2篇)。此外,通過自由來稿而發(fā)表在報紙形式的《漣河》上的小說(含小小說),1985年之前只有寥寥7篇。加起來,1979年到1984年《漣河》共發(fā)表31篇小說(含小小說),數(shù)量并不多。可以說,由于小說創(chuàng)作對文學(xué)素養(yǎng)的要求較高,因此小說并不是業(yè)余作者的主要創(chuàng)作體裁。它在基層的生產(chǎn),難以依靠業(yè)余作者的自發(fā)創(chuàng)作,而主要依賴制度性力量的持續(xù)支撐才能勉強(qiáng)有所收獲。這與上層的新時期文學(xué)自然而迅速地轉(zhuǎn)向以小說為主要文類截然不同。

整體分析《漣河》上的文藝創(chuàng)作,的確會發(fā)現(xiàn)諸多與上層的新時期文學(xué)的關(guān)聯(lián)處與不同處。

首先要指出的是,《漣河》中從未出現(xiàn)過“新時期文學(xué)”的字眼。從縣文化館的群文工作的角度而言,所謂新時期文學(xué),只是在新的時期對原有的群文體制做出的新調(diào)整。對于群文工作者來說,改革初期的文學(xué)工作與70年代初期并沒有根本不同,從整體的文學(xué)形態(tài)上,事實上也并沒有出現(xiàn)與50—70年代的文學(xué)創(chuàng)作截然不同的文學(xué)形態(tài),只不過呼應(yīng)、服務(wù)的政治主題發(fā)生了變動而已。可以說,此時期的文學(xué)創(chuàng)作基本上仍是50—70年代文學(xué)傳統(tǒng)的延續(xù)。這種延續(xù)性特別指的是,基層文藝創(chuàng)作仍是群眾性的。這種群眾性既意味著基層文藝創(chuàng)作依托于群文體制,是群文體制的產(chǎn)物,也意味著這種創(chuàng)作是面向群眾的,是群文工作的一部分。當(dāng)上層的新時期文學(xué)向著專業(yè)化、現(xiàn)代化和商業(yè)化大步邁進(jìn)時,基層的新時期文學(xué)仍然沿著此前的群文體制所設(shè)定的軌跡運(yùn)行,除卻政治主題的變換,其底色仍然是業(yè)余性的、群眾性的和非商業(yè)性的。基層與上層的這種日益突出的差別,或許是整體的新時期文學(xué)日益走向分裂乃至終結(jié)的原因之一。

基層的文學(xué)生產(chǎn)本身是群文工作的一部分,而群文工作的基本目標(biāo),就是制度性地將人民群眾帶入群文活動,從中開展宣傳、動員和教育。在這種條件下,群文工作者和依托于群文體制的業(yè)余作者,長久以來的文學(xué)慣習(xí)自然是緊跟形勢變動、緊密地貼合主導(dǎo)文學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。這種文學(xué)慣習(xí)的發(fā)展產(chǎn)生出“向心性”的寫作模式,具體表現(xiàn)為緊跟形勢創(chuàng)作、表達(dá)政治認(rèn)同。

詩歌往往是這種“向心性”寫作的典型體裁。分析發(fā)表在《漣河》的80篇(組)詩歌,會發(fā)現(xiàn)它們大部分都是“向心性”的。例如,1979年《漣河》創(chuàng)刊號上頭條刊登《民歌十首》,為四位農(nóng)民、三位工人、一位解放軍戰(zhàn)士、兩位干部所作,內(nèi)容大都是歌頌黨、“四化”、社會主義和改革開放。1984年總第11期《漣河》以期刊的形式發(fā)行,集中收入?yún)⒓?983年文學(xué)講習(xí)班的業(yè)余作者的作品,其中刊登的詩歌也大略如此。例如《會計工作者之歌》歌頌會計工作者是“四化”建設(shè)的先鋒,警惕著經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里的“糖衣炮彈進(jìn)攻”,《奇特的小樹》歌頌農(nóng)村富裕,有了電視機(jī),能夠傳遞“祖國振興的喜訊”[22]。又如1983年總第7期《漣河》頭版的一首詩歌,即是為當(dāng)年7月正式出版的《鄧小平文選(1975—1982年)》而作 [23]。無論是文化館自己的文藝干部的創(chuàng)作,還是業(yè)余作者的來稿,這樣的“向心性”詩歌是十分常見的。

漣源縣文化館編印出版的《漣河》1983年總第7期

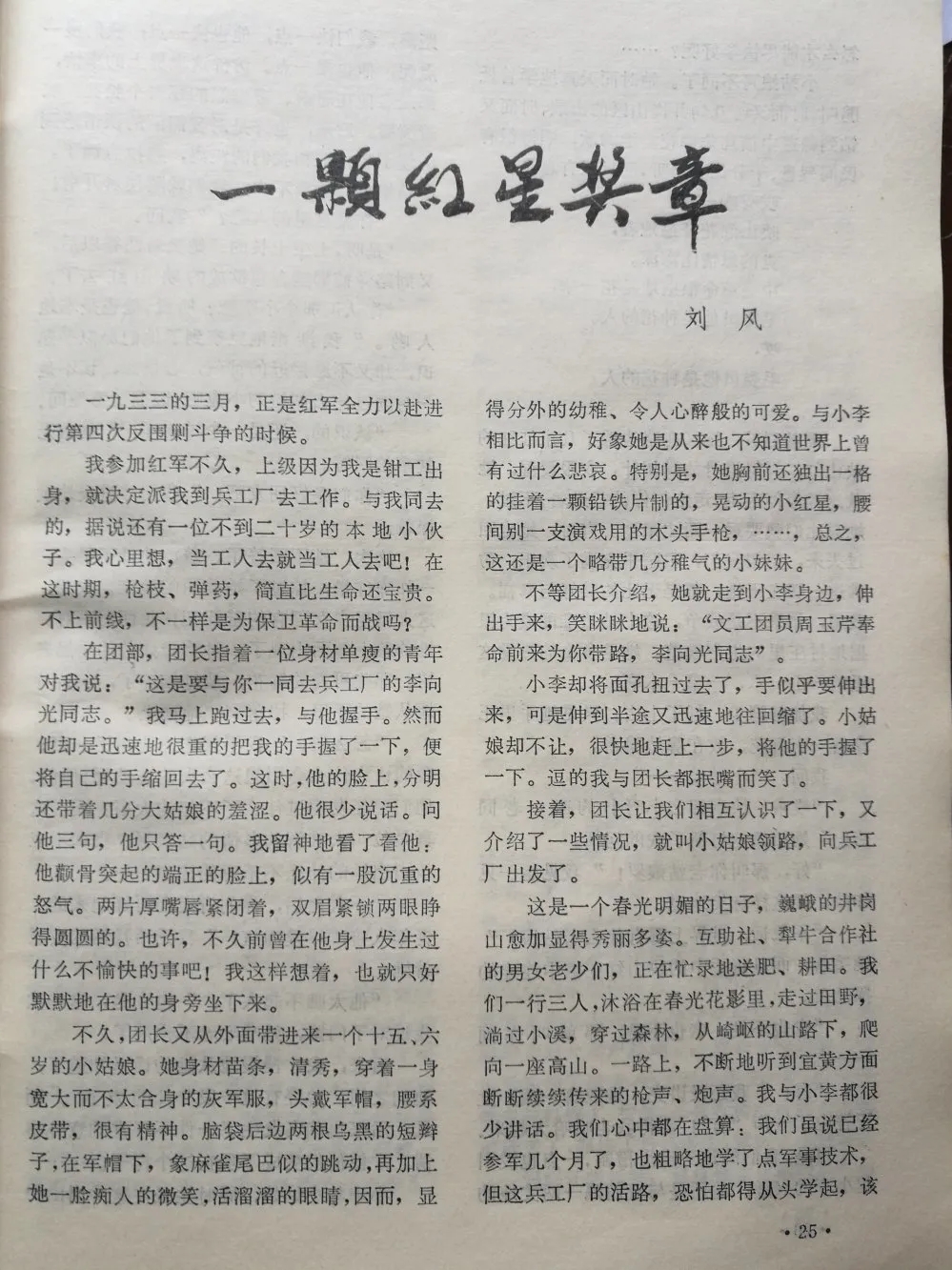

如果說詩歌類創(chuàng)作的主要特點(diǎn)是“向心性”寫作,那么小說創(chuàng)作的主要特點(diǎn)則是“模仿性”寫作。以縣文化館文學(xué)專干劉風(fēng)為例。在1979年《漣河》創(chuàng)刊號上,劉風(fēng)發(fā)表小說《一顆紅星獎?wù)隆贰_@篇小說從寫法、人物到故事情節(jié),都是對1958年茹志娟發(fā)表的《百合花》的模仿,甚至連小說開頭都神似:

一九三三的三月,正是紅軍全力以赴進(jìn)行第四次反圍剿斗爭的時候。

我參加紅軍不久,上級因為我是鉗工出身,就決定派我到兵工廠去工作。與我同去的,據(jù)說還有一位不到二十歲的本地小伙子。我心里想,當(dāng)工人去就當(dāng)工人去吧隆罚?/span>

一九四六年的中秋。

這天打海岸的部隊決定晚上總攻。我們文工團(tuán)創(chuàng)作室的幾個同志,就由主攻團(tuán)的團(tuán)長分派到各個戰(zhàn)斗連去幫助工作。大概因為我是個女同志吧!團(tuán)長對我抓了半天后腦勺,最后才叫一個通訊員送我到前沿包扎所去。

包扎所就包扎所吧

在1984年出版的期刊形式的《漣河》第11期上,劉風(fēng)還發(fā)表了一篇《茶花》,目錄標(biāo)注為“散文”,不過這篇散文的敘事性很強(qiáng),具備一個完整的故事,并塑造了完整的人物“茶花”。這篇散文中可以清晰地看出周立波1958年發(fā)表的《山那面人家》的影響:兩篇作品講述的都是一個農(nóng)村婚禮的故事,都是以花襯人,帶著淡淡的抒情氣息。

1979年《漣河》創(chuàng)刊號上發(fā)表的《一顆紅星獎?wù)隆?/span>

其它較為成熟的小說,也都能在著名作品中找到對應(yīng)模本,或總是感到似曾相識。1979年創(chuàng)刊號《漣河》發(fā)表時任漣源縣委宣傳部副部長的袁一安的《初春之夜》,刻畫了村支書從朝鮮戰(zhàn)場因傷退伍后帶領(lǐng)村民開山造田的英雄形象。無論是“高大全”的人物形象,還是艱苦奮斗開山造田的“創(chuàng)業(yè)史”,這些小說元素都是人們耳熟能詳?shù)摹L(fēng)、袁一安已是比較成熟的地方作者(家),而初出茅廬的業(yè)余作者的模仿性更強(qiáng)。以1984年總第11期《漣河》為例,此期中的小說《啊,夏天》(李述文)有1982年全國優(yōu)秀短篇小說獲獎作品《哦,香雪》(鐵凝)的影子,《賣魚女》(黃曉農(nóng))與1980年全國優(yōu)秀短篇小說獲獎作品《賣蟹》(王潤滋)和1981年全國優(yōu)秀短篇小說獲獎作品《賣驢》(趙本夫)多少有些相似。縣文化館館長循綱在讀完《漣河》第11期后,也意識到了這個問題,他說:“我們有的同志,讀了幾部好小說,看了幾場好電影或戲劇,受了感動,產(chǎn)生了共鳴,也想寫個類似的小說、電影或戲劇。……只能是重復(fù)和襲舊。人家寫了《傷痕》,你就寫《傷印》;人家寫作家……你根本沒有接觸過作家而也去寫作家……其結(jié)果不是憑空臆造,就是千人一面。”[26]

整體上分析這些小說,的確會發(fā)現(xiàn)敘事的模仿性無處不在。不過,這里仍然存在一個落差。基層新時期文學(xué)的模仿對象并不一致。對于基層作者劉風(fēng)來說,他模仿的并不總是新時期的著名小說及其主導(dǎo)形式,更是50—70年代那些與新時期的文學(xué)氣質(zhì)依然能夠相容的經(jīng)典文本,例如茹志娟的《百合花》和周立波的《山那面人家》。可以說,基層作者所關(guān)注的“上層”,是上層的新時期文學(xué)在其表面的“新”之深處那更具延續(xù)性的“舊”,而那個“舊”或許才是改革初期的新時期文學(xué)的真正內(nèi)核。的確,《班主任》《喬廠長上任記》這樣的新時期文學(xué)開端性作品仍然依賴50—70年代的敘事規(guī)范,而這正是新時期文學(xué)能夠短時間內(nèi)迅速崛起的前提。在這個意義上,基層文學(xué)比上層文學(xué)要更為直接坦白,它拋開新時期文學(xué)所標(biāo)榜的“新”,直接將自身呈現(xiàn)為“舊”。因此,基層文學(xué)是測度新時期文學(xué)的新穎性及其影響深度的最基本的標(biāo)尺。

根植于群眾文化空間的“向心性”寫作和“模仿性”寫作,或多或少也可以在全國其它地方的縣一級文化館所創(chuàng)辦的刊物中看到。或許可以說,這是改革初期基層的新時期文學(xué)的基本特征。關(guān)于這種文學(xué)生產(chǎn),有三點(diǎn)需要提請關(guān)注。首先,它依托于群文體制,沒有群文體制的支撐,就不可能形成這種群眾性的文學(xué)生產(chǎn);其次,由于群文體制是文學(xué)生產(chǎn)的內(nèi)在條件,這種文學(xué)生產(chǎn)本身就是社會主義政治實踐,群眾通過文學(xué)生產(chǎn),既呼應(yīng)、跟隨政治變動,也潛移默化地生成著政治覺悟乃至政治主體性;最后,群眾的政治覺悟乃至政治主體性的生成,在文學(xué)生產(chǎn)中也是經(jīng)由對上層文學(xué)的模仿而實現(xiàn)的,這種模仿既是借用,也是再創(chuàng)造。

從20世紀(jì)80年代中期開始,《漣河》也開始受“以文補(bǔ)文”影響。《漣河》的出版經(jīng)費(fèi)本由縣文化館承擔(dān),但由于縣文化館經(jīng)費(fèi)日益減少,《漣河》的出版也不再得到重視。最終,經(jīng)營日益困難、出版周期日益延長的《漣河》在90年代初期停刊。《漣河》在此時的命運(yùn),也是大多數(shù)其它縣一級文化館自辦刊物的命運(yùn)。

三、“基層”作為中國當(dāng)代文學(xué)史的研究領(lǐng)域

近年來,中國當(dāng)代文學(xué)研究的“史學(xué)化”或“史料學(xué)轉(zhuǎn)向”日趨明朗,中國當(dāng)代文學(xué)史的“下沉期”似乎在逐漸到來[27]。研究者認(rèn)為,對史料的重視構(gòu)成了中國當(dāng)代文學(xué)史研究新的學(xué)術(shù)生長點(diǎn)[28]。但如論者所言,“當(dāng)代文學(xué)研究中的史料其實一直是以全國性或者中央層面的史料為主,地方性史料還沒有得到充分的重視和使用”[29]。近年來,隨著地方性史料的發(fā)掘,也逐漸涌現(xiàn)出了關(guān)注地方的優(yōu)秀研究成果,然而,這些成果所涉及的地方,大多也只是抵達(dá)“省一級”或“市一級”的“地方”,卻甚少深入到“縣一級”的“地方”。這使得相關(guān)研究總體上依然局限于從中央到省市的“上層”,而對廣闊的地方基層的研究則幾近空白。本文對漣源縣在改革初期的新時期文學(xué)圖景的初步勾勒,就是試圖以個案的形式填補(bǔ)這方面的研究空白,既為相關(guān)的歷史研究提供新史料,也嘗試借此提請關(guān)注縣一級的“地方”這一新的文學(xué)空間。

從當(dāng)代中國的用詞習(xí)慣來說,“省一級”的確常常被稱為與中央相對應(yīng)的“地方”。對于學(xué)術(shù)研究來說,稱之為“地方”還可以與西方理論的“地方”(local)相匯通,從而具有對抗抽象的普遍性和同質(zhì)的全球化的理論內(nèi)涵[30]。在這樣的論述中,“縣一級”雖可稱為“地方”,但對于中國當(dāng)代文學(xué)史研究來說,或許稱之為“基層”更為精確。

“基層”在辭典中有兩種釋義,一是建筑物的底層,二是各種組織的最低層。可以說,與“地方”這一概念相比,“基層”的概念明確地預(yù)設(shè)了一個完整的組織結(jié)構(gòu)。對于中國當(dāng)代文學(xué)來說,文學(xué)“基層”所預(yù)設(shè)的這個完整的組織結(jié)構(gòu)便是文學(xué)體制。中國當(dāng)代文學(xué)作為體制化的文學(xué)生產(chǎn),其主導(dǎo)性的特征是從上至下地對文學(xué)生產(chǎn)進(jìn)行組織,因此,對縣一級“地方”的文學(xué)研究稱之為“基層”的文學(xué)研究或許更為恰切。事實上,從中國當(dāng)代文學(xué)的組織性出發(fā),文學(xué)的“基層”意味著,中國當(dāng)代文學(xué)的“地方”已被吸納并轉(zhuǎn)化為了文學(xué)體制內(nèi)部的有機(jī)構(gòu)成,即轉(zhuǎn)化為了“基層”。

漣源縣文化館的例子展現(xiàn)出基層與文學(xué)組織的關(guān)系。漣源縣新時期文學(xué)的具體開展,是依托縣文化館而實現(xiàn)的組織化過程。這種組織化過程在漣源縣這樣的基層是必需的:在改革初期,在工農(nóng)業(yè)余作者的創(chuàng)作基礎(chǔ)普遍不高的前提下,依賴縣文化館的組織力量輔導(dǎo)和培養(yǎng)業(yè)余作者,幾乎是發(fā)展基層文學(xué)的唯一出路。就全國層面而言,我們亦可看到,基層的新時期文學(xué)并不是專業(yè)化的文學(xué)體制和文學(xué)活動的產(chǎn)物,而是群文體制和群文工作的產(chǎn)物。因此,離開了制度性支撐著的、組織化的群文活動,就難以產(chǎn)生在基層的新時期文學(xué)。

一旦將“基層”納入中國當(dāng)代文學(xué)史研究,它就會使我們更為立體地理解中國當(dāng)代文學(xué)體制。如上所述,從50年代至80年代中期,作為總體的中國當(dāng)代文學(xué)體制實際上由文聯(lián)-作協(xié)體制和群文體制所構(gòu)成,文聯(lián)-作協(xié)體制主要作用于中央和省、市,群文體制主要作用于基層(縣一級及以下)。上層和中層的文學(xué)生產(chǎn)主要發(fā)生在文聯(lián)-作協(xié)體制的組織結(jié)構(gòu)之中,而基層的文學(xué)生產(chǎn)主要發(fā)生在群文體制之中。文聯(lián)-作協(xié)體制與群文體制既互相區(qū)分,也互相聯(lián)系,共同賦予中國當(dāng)代文學(xué)以組織性的制度內(nèi)涵。到了80年代中期以后,群文體制逐漸從基層群眾文藝事業(yè)中淡出,兩種文學(xué)體制的互動關(guān)系漸漸消失,群文體制到此時才基本上喪失了其作為文學(xué)制度的面向。因此,當(dāng)我們繼續(xù)推進(jìn)50年代至80年代中期的中國當(dāng)代文學(xué)制度研究時,本文提請將研究視野拓展到基層,將群文體制納入,以便建構(gòu)起中國當(dāng)代文學(xué)制度的完整圖景。

此外,中國當(dāng)代文學(xué)史研究的傳統(tǒng)視角是自上而下的,主要是從文學(xué)制度、文學(xué)政策、文學(xué)運(yùn)動的上層、中心出發(fā)來展開研究,而中國當(dāng)代文學(xué)的基層視角使得我們能夠從下而上地觀察中國當(dāng)代文學(xué),從下而上地描述它的結(jié)構(gòu),理解它的功能,勘定它的邊界,照亮它的遮蔽。這一基層視角意味著一種限度意識、一種邊界性視野,從此出發(fā),我們得以審慎地勘探文學(xué)權(quán)力所能深入的限度,測量文學(xué)運(yùn)動所能波及的廣度,把握宏大敘事所能具有的普遍性和有效性的程度。

將文學(xué)基層納入中國當(dāng)代文學(xué)史研究,必然會被追問,基層文學(xué)是“文學(xué)性”意義上的文學(xué)嗎?

我們或許可以以歷史學(xué)領(lǐng)域作為參照來展開初步討論。自20世紀(jì)90年代以來,廣義的社會史研究已經(jīng)大量地觸及到縣一級乃至村一級的歷史。相比于傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)史和政治史的宏觀視角,廣義的社會史研究更注重區(qū)域性、地方性,更注重自下而上地展開微觀視野[31]。今天的歷史學(xué)已經(jīng)成功地將社會上層、中層、下層的各個方面都納入研究視野。然而,在中國當(dāng)代文學(xué)史的研究領(lǐng)域,這一脈絡(luò)卻遲遲未展開,我們只知道全國性的或全省性的文學(xué)作品、文學(xué)期刊、文學(xué)現(xiàn)象、文學(xué)網(wǎng)絡(luò)等,卻很少能夠繼續(xù)深入到縣一級乃至鄉(xiāng)村,去探查基層的文學(xué)圖景。與對“史”的這種普遍性理解相比,我們的文學(xué)史研究始終被一種高度專業(yè)化的“文學(xué)”觀念所導(dǎo)引,似乎能夠登堂入室的文學(xué)作品應(yīng)當(dāng)首先具有某種美學(xué)上的創(chuàng)造性因素,而中層特別是基層的文學(xué),由于它常常缺乏這種創(chuàng)造性,難以納入中國當(dāng)代文學(xué)史的宏大敘事之中。

“基層”如果能夠成為中國當(dāng)代文學(xué)史的研究領(lǐng)域,那么我們或許需要重新理解從50年代到80年代中期的“中國當(dāng)代文學(xué)史”中的“文學(xué)”。雷蒙·威廉斯面對他所生活成長的英國農(nóng)村,堅持認(rèn)為“文化是通俗的/日常的”( Culture is ordinary)。在這一意義上,“文化一詞蘊(yùn)含兩種含義,一指群體意義上的整體生活方式,一指個體致力于藝術(shù)和知識探索的創(chuàng)新過程”[32]。或許我們也可以說,從50年代到80年代中期,文學(xué)也是通俗的/日常的。文學(xué)是通俗的/日常的,是因為它既是個體的創(chuàng)造性結(jié)晶,也是集體生活的產(chǎn)物。由于群文體制深入基層并扮演積極角色,文學(xué)生活前所未有地彌散在人民群眾的日常生活之中,這就是此時期從農(nóng)民、工人到干部,各行各業(yè)都會涌現(xiàn)出大量的業(yè)余作者和文學(xué)愛好者的原因。文學(xué)的通俗性/日常性是漫長的社會主義文化實踐的產(chǎn)物,它與文學(xué)所承擔(dān)的政治功能有關(guān),更與深入基層的群文體制有關(guān)。如果我們從“文學(xué)是通俗的/日常的”這一觀念出發(fā)來理解中國當(dāng)代文學(xué)史,或許有助于重新激活中國當(dāng)代文學(xué)史中的“文學(xué)”,填補(bǔ)中國當(dāng)代文學(xué)史研究的空白,使其向基層、向更廣大的人民群眾的活生生的文學(xué)實踐開放。

如果“基層”能夠成為中國當(dāng)代文學(xué)史的新的研究領(lǐng)域,那么我們或許可以以“基層”為方法,自下而上地重構(gòu)中國當(dāng)代文學(xué)的歷史圖景。

注釋:

[1]本文不擬使用學(xué)科意義上的“80年代文學(xué)”概念,而是使用作為歷史概念的“新時期文學(xué)”,以突出“80年代文學(xué)”的歷史性。

[2]參見武劍青《團(tuán)結(jié)鼓勁 開拓奮進(jìn) 爭取我區(qū)文藝事業(yè)的更大繁榮》,《南方文壇》1991年第2期。

[3]參見石岸書《作為“新群眾運(yùn)動”的“新時期文學(xué)”:重探“新時期文學(xué)”的興起》,《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2020年第12期。

[4][5] [6] [18]《漣源市文化館建館50周年專集》,漣源市文化館編,第1頁,第2—10頁,第11—15頁,第15頁,內(nèi)部出版物2002年版。

[7]程舟:《群眾文化簡訊》,《漣河》1984年3月10日,第2版。《漣河》第1期和第11期為期刊形式,其余為報紙形式。本文根據(jù)當(dāng)期的具體形式分別采取期刊和報紙的注釋方法。

[8]《漣源市志》,漣源市志編纂委員會編,第626頁,湖南人民出版社1998年版。

[9]《文化部關(guān)于印發(fā)〈全國文化館工作座談會紀(jì)要〉的通知》,見《中國群眾藝術(shù)館志》,中國藝術(shù)館籌備處編,第928頁,社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社1997年版。

[10][11] 劉雨:《我縣舉辦文學(xué)創(chuàng)作講習(xí)會》,《漣河》1983年12月30日,第2版。

[12]周揚(yáng):《高舉毛澤東思想紅旗 做又會勞動又會創(chuàng)作的文藝戰(zhàn)士——1965年11月29日在全國青年業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作積極分子大會上的講話》,《紅旗》1966年第1期。

[13]劉風(fēng):《百靈鳥,從漣源飛出……》,2017年4月28日,http://www.hnlyxww.com/Info.aspx?ModelId=1&Id=22720,2019年2月17日。

[14]周揚(yáng):《在第一屆全國青年文學(xué)創(chuàng)作者會議上的講話》,《周揚(yáng)文集》第2卷,第388頁,人民出版社1985年版。

[15]周揚(yáng):《在河北省各地關(guān)于文藝問題的講話》,《周揚(yáng)文集》第4卷,第361頁。

[16]以上內(nèi)容綜合自筆者2019年1月22日、1月25日、1月28日分別對業(yè)余作者石安國、文化館文學(xué)專干聶玉文和劉風(fēng)的采訪。

[17]編者:《編后絮語》,《漣河》第11期,1984年6月。

[19]參見《漣源市文化館建館50周年專集》,漣源市文化館編,第2—10頁;聶玉文:《謎話人生》,第130—133頁,湖南文藝出版社2011年版。

[20]《編后》,《漣河》1983年5月20日,第4版。

[21]本文所分析的《漣河》,時間截止到1984年。此后的《漣河》已無法找到詳細(xì)資料,故暫不涉及。

[22]梁錫華:《會計工作者之歌》,《漣河》第11期,1984年6月;楊衛(wèi)星:《奇特的小樹》,《漣河》第11期,1984年6月。

[23]丁日吉:《利劍·明燈·戰(zhàn)鼓·春風(fēng)——讀〈鄧小平文選〉》,《漣河》1983年9月10日,第1版。

[24]劉風(fēng):《一顆紅星獎?wù)隆罚稘i河》第1期,1979年10月。

[25]茹志娟:《百合花》,載茹志娟等著《百合花》,第1頁,人民文學(xué)出版社1958年版。

[26]循綱:《試談文學(xué)作品的生活積累與藝術(shù)構(gòu)思——讀〈漣源縣文學(xué)講習(xí)班作品選〉稿件之后》,《漣河》第11期,1984年6月。

[27]參見郜元寶《“中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)研究”的“史學(xué)化”趨勢》,《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2017年第2期;吳俊:《新世紀(jì)文學(xué)批評:從史料學(xué)轉(zhuǎn)向談起》,《小說評論》2019年第4期;程光煒:《中國當(dāng)代文學(xué)史的“下沉期”》,《當(dāng)代作家評論》2019年第5期。

[28]參見李超杰《“中國當(dāng)代文學(xué)史料建設(shè)與研究”會議綜述》,《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2019 年第2 期。

[29]王秀濤:《地方性史料與中國當(dāng)代文學(xué)研究》,《文藝爭鳴》2016年第8期。

[30]參見吳彤《兩種“地方性知識”——兼評吉爾茲和勞斯的觀點(diǎn)》,《自然辯證法研究》2007年第11期。

[31]楊念群:《“地方性知識”、“地方感”與“跨區(qū)域研究”的前景》,《天津社會科學(xué)》2004年第6期。

[32]雷蒙·威廉斯:《文化是通俗的》,高路路譯,《上海文化》2016年第10期。